Демографические реалии и социальные перспективы регионов Дальнего Востока и Забайкалья

Автор: Мотрич Е.Л., Найден С.Н.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Демографические проблемы качества жизни

Статья в выпуске: 1 (195), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект. Демографические и социально-экономические процессы регионов Дальнего Востока и Забайкалья.

Численность населения, миграция населения, результативность миграции, иностранные мигранты, доходы населения, уровень жизни, дальний восток, забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/143182076

IDR: 143182076

Текст научной статьи Демографические реалии и социальные перспективы регионов Дальнего Востока и Забайкалья

Социально-экономическое развитие страны (субъекта) определяется не только уровнем, масштабами развития хозяйственного комплекса, но и тем, кто проживает на данной территории, кто способен обеспечивать его поступательное движение. Демографическое развитие является одним из важных элементов устойчивого социально- экономического развития государства (и его отдельных субъектов) и одновременно фактором его национальной безопасности.

Дальний Восток и Забайкалье1 вступили с начала ХХI в. в период довольно критического демографического развития, когда численность населения стала уменьшаться темпами, превосходящими средние российские показатели [Елизаров, 2014, 14, с. 57–72]. В этом процессе свою роль «играют» естественное и миграционное движение населения

[Красинец, Шевцова, 2014, 13]. Начавшийся в регионе еще в 1989 г. и постепенно нарастающий миграционный отток населения с 1993 г. дополнился естественной убылью населения.

Всесоюзная перепись населения 1989 г. зарегистрировала на этой территории 10,4 млн человек (7,0% населения России), в 2002 г. — 8,8 млн (6,1%), в 2010 г. — 8,4 млн (5,9%), в 2012 г. — уже 8,3 млн (5,8%) [1, с. 54, 55]. Доля Дальнего Востока и Забайкалья в населении России стабильно снижалась, при том что численность всего населения России тоже сокращалась. По рангу показателя плотности населения (1 человек/км2) Дальний Восток и Забайкалье находятся на последнем месте среди федеральных округов России, но «лидируют» среди них по сокращению численности населения. Справедливости ради следует заметить, что в отдельных субъектах ДФО плотность населения превышает среднерегиональный показатель, например в Приморском крае — 12,0 человек/км2, что выше среднероссийского (8,3 человек/км2). В то же время плотность населения в Забайкальc-ком крае — 2,6 человек /км2, в Республике Бурятия — 2,7 человек/км2. Дальний Восток и Забайкалье России резко контрастируют по сравнению с окружающими их странами и регионами (плотность населения в Китае составляет 7354 челове-ка/км2, в Японии — 340 человек/км2, Республике Корея — 480 человек/км2). Соревнования по показателю плотности бессмысленны, поскольку Россия не в состоянии обеспечить сколько-нибудь сопоставимую плотность населения со странами Северо-Восточной Азии, прежде всего с Китаем. Ей понадобилось бы переместить на северную границу с Китаем половину своего населения (примерно 62 млн от 143 имеющихся), чтобы добиться плотности хотя бы на уровне 10 чело-век/км2. Речь может идти лишь о сравнении населенности в приграничной полосе Приамурья и в Приморском крае, а эта плотность, как уже отмечалось, сейчас выше 10 человек/км2. Относительно северной зоны Дальнего Востока сравнения, представляется, неуместны. Если сравнивать с северными странами и регионами мира, ситуация вполне сопоставима: в Канаде плотность населения — 3,4 человек/км2, на Аляске — 0,42 человек/км2 [2, с. 597].

Демографические процессы

За 1989–2011 гг. в Дальневосточном округе численность населения уменьшилась на 21,2%, в Забайкалье — на 14,2%, т.е. Дальневосточный округ потерял каждого пятого жителя, Забайкалье — каждого седьмого, при этом Республика

Бурятия потеряла каждого пятого своего жителя, а Забайкальский край — каждого пятнадцатого. В России за тот же промежуток времени количество проживающих уменьшилось на 2,7%.

В 2011 г. в целом по России тренд демографического развития изменился в лучшую сторону, и численность населения к началу 2012 г. увеличилась на 191,0 тыс. человек. Дальний Восток и Забайкалье остались в числе территорий, интенсивно теряющих население: в ДФО численность его населения за 2011 г. уменьшилась на 19,1 тыс. человек, в Забайкалье — на 6,9 тыс. человек.

На начало 2012 г. (с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.) на Дальнем Востоке проживало 6,3 млн человек (4,4% населения России), в Забайкалье — 2,1 млн человек (1,5%) (табл. 1).

Рассматривая в целом динамику населения в субъектах ДФО от 1991 г. и до начала 2012 г., прослеживается очевидная картина: самые высокие потери несут северные районы ДФО (на 65,9% сократилась численность населения на Чукотке, на 59,8% — в Магаданской области, на 32,3% — на Камчатке, на 31,0% — на Сахалине). В Приморском и Хабаровском краях темпы сокращения численности населения были замедленными по сравнению с аналогичными показателями в целом по округу. Однако в 2011 г. наибольшую потерю населения понесли Амурская область и Забайкальский край.

Возникает вопрос: что ждет Дальний Восток и Забайкалье в ближайшей перспективе, какие факторы будут определять формирование их демографического потенциала [Коулман, 2014, 11, с. 69–82; Ионцев В.А., Прохорова, 2014, 12, с. 83– 91]?

Представленные в табл. 2 данные наглядно демонстрируют превалирующую роль миграции в сокращении численности населения Дальневосточного федерального округа, хотя естественная убыль населения продолжает сохраняться и играет свою роль в этом процессе.

За 1991–2011 гг. Дальний Восток потерял 1793,4 тыс. человек, что сопоставимо с численностью населения всего Приморского края. Не располагая сегодня данными по естественному движению и миграции за 2011 г., заметим, что за 1991–2010 гг. в сокращении населения на Дальнем Востоке естественная убыль составила лишь 225,5 тыс. человек (12,7%), в то время как 1554,5 (87,3%) — миграционный отток [3]. В Забайкалье за тот же период регионом потеряно 377 тыс. человек, в основном по причине миграционного оттока. Так, в 1996–2000 гг. в общей потере населения 81,1% составила миграция, в 2001–2005 гг. — 84%, в

Таблица 1

Численность населения в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья, тыс. человек (с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.)

|

Субъект Федерации |

На 01.01.2011 |

На 01.01.2012 |

Прирост (уменьшение) численности населения за 2011 |

|

Дальний Восток |

6284,9 |

6265,8 |

-19,1 |

|

Республика Саха (Якутия) |

958,3 |

955,8 |

-2,5 |

|

Еврейская АО |

176,3 |

174,4 |

-1,9 |

|

Чукотский АО |

50,3 |

51,0 |

+0,7 |

|

Камчатский край |

321,7 |

320,1 |

-1,6 |

|

Приморский край |

1953,5 |

1950,5 |

-3,0 |

|

Хабаровский край |

1342,9 |

1342,5 |

-0,4 |

|

Амурская область |

828,7 |

821,6 |

-7,1 |

|

Магаданская область |

156,5 |

154,5 |

-2,0 |

|

Сахалинская область |

496,7 |

495,4 |

-1,3 |

|

Забайкалье |

2077,7 |

2070,8 |

-6,9 |

|

Республика Бурятия |

971,5 |

971,4 |

-0,1 |

|

Забайкальский край |

1106, 2 |

1099,4 |

-6,8 |

Источник : Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2012 г. и в среднем за 2011 г. [3].

Таблица 2

Компоненты изменения численности населения в Дальневосточном федеральном округе, тыс.человек

|

Компоненты |

1986–1990 |

1991–1995 |

1996–2000 |

2001–2005 |

2006–2010 |

|

Прирост (+), Убыль (-) |

+413,0 |

-704,0 |

-528,0 |

-285,0 |

-263,0 |

|

в том числе за счет: |

|||||

|

естественного движения |

+393,7 |

+14,7 |

-91,7 |

-112,8 |

-35,7 |

|

миграции |

+19,3 |

-718,7 |

-436,3 |

-172,2 |

-227,3 |

2006–2010 гг. при положительном естественном приросте в целом по Забайкалью (21,4 тыс. человек) численность населения региона уменьшилась из-за миграционного оттока на 14,0 тыс. человек.

Таким образом, в демографическом развитии в 2006–2010 гг. Дальнего Востока и Забайкалья наметились довольно существенные различия по участию естественного движения в динамике населения, что было обусловлено разными режимами его воспроизводства (по уровню и соотношению «рождаемость/смертность») [Архангельский, Джанаева, 2014, 15, с. 73–82].

В год максимальной численности населения (1991 г.) на Дальнем Востоке общий коэффициент рождаемости был 13,7%. В 1997–1999 гг. он опускался до небывало низкого уровня — 8,4–8,1% [3], что явилось тревожным сигналом демографической катастрофы, который только спустя несколько лет был осознан. В 2006 г. вступил в силу Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ориентированный на повышение рождаемости, стимулирование энтузиазма женщин на желание родить. С момента введения материнского капи- тала, действительно, произошло некоторое увеличение рождаемости за счет в определенной степени отложенных рождений. Следует признать, что, пусть на короткое время, но ситуация в области рождаемости была кардинально переломлена. Реализация названного закона совпала с вступлением в репродуктивный возраст многочисленных когорт женщин, рожденных в благополучные годы (1980е), что также способствовало росту рождаемости. Однако появившиеся позитивные моменты в демографическом развитии оказались кратковременными, и начавшийся слабый процесс роста рождаемости не был закреплен. Становится очевидным, что в ближайшие 20–30 лет фактические параметры рождаемости вряд ли совпадут с желаемыми, поскольку контингент потенциальных родителей практически исчерпан. В 2010 г. общий коэффициент рождаемости в ДФО составил 12,9%, не достигнув показателя 1991 г. В ДФО уровень воспроизводства населения остается в интервале 0,6–0,72, т.е. на смену десяти представителям родительского поколения приходит шесть-семь их «заместителей». Такие темпы замещения поколений соответствуют потенциальному ежегодному сокращению стабильного населения на величину порядка 18% (так называемый истинный коэффициент естественного прироста стабильного населения) [4, с. 356].

В Забайкалье общий коэффициент рождаемости, благодаря наличию на его территории национальной республики и национального округа, до 1993 г. в сравнении с дальневосточным показателем был выше. Так, в Забайкальском крае он достигал в 1991 г. 15,1%, но к концу прошлого тысячелетия опустился до 10,9% в Забайкальском крае и до 11,0% в Республике Бурятия, т.е. такого низкого уровня, как на Дальнем Востоке, здесь не наблюдалось. С 2000 г. наметился рост коэффициента рождаемости — он достиг своего максимума в Республике Бурятия (17,4%) в 2009 г. и с 2008 г. в Забайкальском крае (15,9%). Свою роль в этом процессе сыграл все тот же Федеральный закон № 256-ФЗ. С момента введения материнского капитала, как видно из приведенной динамики коэффициента рождаемости, действительно, произошло увеличение числа рожденных детей на каждую тысячу населения. В 2010 г. общий коэффициент рождаемости в Забайкалье превысил уровень 1991 г. (в Республике Бурятия стал 17,0% против 15,9%, в Забайкальском крае 15,9% против 15,1% соответственно) [3].

Одна из причин сохранения естественной убыли населения на Дальнем Востоке состоит в продолжающемся превышении смертности над рождаемостью. В 1993 г. смертность впервые превысила рождаемость, что, по существу, явилось началом нового процесса — депопуляции населения. Уже в 1995 г. на российском Дальнем Востоке показатель смертности достиг 11,9%. Это было его самое высокое значение среди стран Северо-Восточной Азии. Для примера: в 1994 г. в Северной Корее, Республике Корея, Монголии, Китае и Японии была зарегистрирована смертность 7%. Если в 2010 г. в России показатель смертности в расчете на 1000 человек стал несколько ниже, чем в 1993 г. (соответственно 14,3% и 14,5%), то в Дальневосточном федеральном округе за тот же период коэффициент смертности вырос с 11,8% в 1993 г. до 13,5% в 2010 г., хотя в отдельные годы наблюдалось его понижение. В 2010 г. коэффициент смертности на Дальнем Востоке превышал коэффициент рождаемости на 4,7% [3].

Доминирующее влияние на показатель смертности оказывают социально-экономические факторы, рост удельного веса лиц старших возрастов, в большей мере подверженных естественной убыли населения. В отличие от Дальневосточного реги- она в Забайкалье коэффициент смертности выше. В 2002–2005 гг. он достигал своей максимальной величины в 15–17 человек на каждую тысячу населения. Высокие показатели смертности превышали показатели рождаемости, а потому вплоть до 2006 г. в Забайкалье наблюдалась естественная убыль населения. С 2007 г. на этой территории произошел перелом в процессах естественного движения: смертность относительно рождаемости уменьшилась, что способствовало довольно существенному приросту населения — 19,5 тыс. человек за 2007–2010 гг. Однако естественный прирост населения в Забайкалье оказался несопоставимым с миграционным оттоком и, как прежде, численность населения сократилась.

Таким образом, надеяться на прирост населения в восточных районах страны за счет естественных факторов воспроизводства пока не приходится.

Миграционные потоки как для Дальневосточного региона, так и для Забайкалья также являются факторами количественного уменьшения населения. Выше отмечалось, что начиная с 1989 г., на этой территории прослеживается устойчивое отрицательное миграционное сальдо. Причиной последнего является в том числе утрата преимуществ в доходах.

Социально-экономические аспекты демографических процессов

В условиях сложившегося социально-экономического неравенства между регионами России жители Дальнего Востока и Забайкалья с трудом поддерживают достойный уровень жизни [Бобков, Вередюк, 2014, 18, с. 7–16]. Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы населения этих регионов отстают от среднероссийских. Если в целом по стране величина номинальной начисленной заработной платы за 1995–2013 гг. увеличилась в 63,8 раза, то в Республике Бурятия — в 51,6 раза, в Забайкальском крае — в 53,8 раз, а в субъектах ДФО — только в 46,3 раза. Следовательно, дальневосточное преимущество в уровне заработной платы, которое до 1995 г. по номиналу составляло 70–75% от среднего по России, теперь едва достигает 20–25% и практически нивелируется за счет стремительного роста потребительских цен. В результате реальная заработная плата в дальневосточных субъектах федерации за тот же период выросла только в 3,4 раза, в Забайкалье — в 3,6, а в целом по стране — в 4,2 раза. Для категорий менее обеспеченных граждан подобное отставание существенно снижает уровень защищенности. Средний размер назначенных пенсий в Дальневосточном регионе, который опережал среднероссийский показатель в 1995 г. на 27,2%, в 2013 г. превышал последний только на 18%. Субъекты Забайкалья по номинальному размеру пенсий увеличили отставание от среднего по стране с 4% в 1995 г. до 8% в 2013 г. Повышенная стоимость жизни в восточных районах страны позволяет жителю Забайкалья на средний размер своей пенсии приобрести 1,3 прожиточных минимума, Республики Саха (Якутия) и Приморского края — 1,2, а жителям Камчатки, Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области — всего 1,1. В то же время пенсионеры центральных, западных и южных районов страны, проживающие в более благоприятных климатических условиях, приобретают на свою пенсию: в Орловской, Тамбовской и Белгородской областях — 1,7 прожиточных минимума, в Брянской и Курской областях, Удмуртской республике и Республике Татарстан — 1,6, в Калужской, Ярославской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Тульской областях — 1,5 прожиточных минимума. На первый взгляд различия не столь существенны, но для этой группы населения, ориентированной на удовлетворение самых насущных потребностей и весьма ограниченной в своих доходных возможностях, они значительны [3].

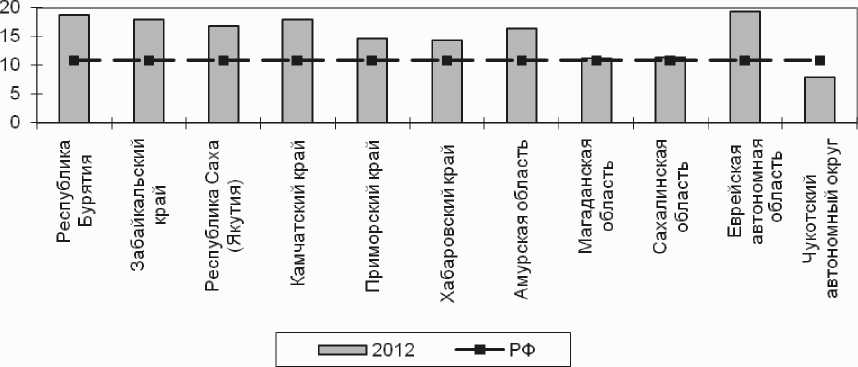

В целом среднедушевые денежные доходы населения на Дальнем Востоке в 1995 г. по номиналу превышали среднероссийский уровень на 25,8%, после дефолта 1998 г. эта разница сократилась и с 2009 г. не превышает 10%. В Забайкалье, наоборот, размер среднедушевых денежных доходов всегда отставал и продолжает отставать от среднероссийского показателя на 20–25%. Как результат, в большинстве восточных районов страны сохраняется более высокий по сравнению с центральными и западными регионами страны удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума (рис. 1).

За условными расчетами скрывается значительное расслоение населения по уровню получаемых доходов и структуре потребительских расходов. Каждый пятый житель Республики Бурятия и Еврейской автономной области, каждый шестой — Камчатского и Забайкальского краев, а также в Республике Саха (Якутия) и Амурской области, каждый седьмой в Приморском и Хабаровском краях имеет доход ниже величины прожиточного минимума. Для сравнения в среднем по России бедным является лишь каждый девятый.

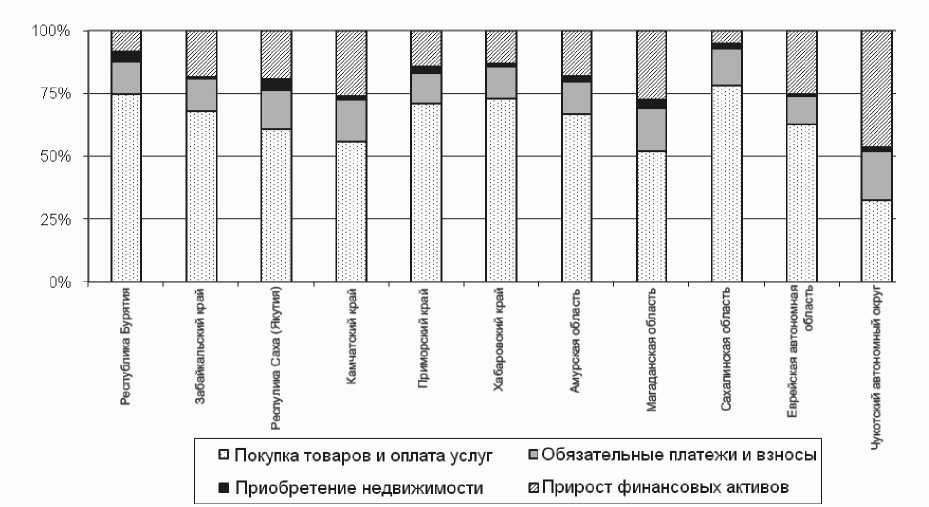

В структуре использования денежных доходов у дальневосточников и жителей Забайкалья, так же как и в целом по стране, преобладает статья «покупка товаров и оплата услуг» — порядка 60–70% от всех доходов (для сравнения по России — 74%) (рис. 2).

Следует учесть, что стоимость продаваемых в дальневосточном регионе товаров и оказываемых услуг является повышенной по сравнению с аналогичными товарами и услугами центральной части страны, предлагаемый потребителям ассортимент оказывается значительно беднее, а качество порой существенно хуже. Дальневосточники зачастую приобретают не то, что хотят, а то, что в наличии, поскольку выбор ограничен. Если распространение товаров (в основном непродовольственных) постепенно получает свое развитие через Интернет и тем самым позволяет расширить возможности для удовлетворения спроса потребителей, то оказание услуг, особенно в сфере здравоохранения, образования и культуры, ЖКХ как наиболее востребованных, остается на низком

Рис. 1. Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья, % от общей численности населения субъекта [3]

Рис. 2. Структура использования денежных доходов населения в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья, % от общего объема доходов населения [3]

уровне доступности как по набору услуг, так и по их качеству. Например, удельные расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в структуре потребительских расходов домашних хозяйств на востоке страны остаются значительными [5, с. 114]. Несмотря на усредненные показатели, фиксируемые статистическими органами в регионе на уровне 11–13%, для отдельных категорий жителей коммунальные платежи в семейном бюджете достигают 18–20%. При этом наличие самой услуги является делом более важным по сравнению с тем, какого она качества. В условиях суровой и продолжительной зимы дальневосточники больше озабочены бесперебойной подачей тепла и света, нежели тем, как часто и чисто убираются их подъезды, работает лифт. Производители и поставщики коммунальных услуг объективно занимают монопольное положение в субъектах ДФО и Забайкалья, поэтому ни о какой конкуренции речь не идет, а, следовательно, потребители априори получают услугу по самой высокой цене и, увы, относительного качества. Еще хуже ситуация в сфере здравоохранения и образования, где дальневосточники стали заложниками последних реформ и обновлений, когда в угоду «оптимизации» были закрыты малокомплектные школы и больницы, ликвидированы фельдшерские пункты, и в результате многочисленные населенные пункты, особенно отдаленные, были лишены даже минимальной доступности к самым необходимым социальным услугам.

«Прирост финансовых активов» традиционно занимает второе по значимости место в структуре использования денежных доходов жителей восточных окраин и составляет 16,3% в целом по Дальнему Востоку, 18,7% — в Забайкальском крае. Изъятие населением части своих доходов чаще обусловлено не столько наличием у них «свободных» средств, сколько стремлением, ущемляя себя сегодня и сокращая повседневные потребности, создать страховой запас на будущее (для обучения детей в столичных и западных вузах; для получения более квалифицированной медицинской помощи в центральных клиниках страны или за рубежом; для возможного переезда и обустройства в более благоприятных и достойных местах проживания). Жители Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области резервируют на эти цели до четверти своего денежного дохода, Республики Саха (Якутия) и Амурской области — до 20%. Для сравнения: в среднем россиянин направляет на сбережения лишь 1/10 часть всех своих доходов.

Чукотский автономный округ несколько отличается по структурным приоритетам. Здесь лидирующее положение в структуре использования денежных доходов занимают как раз сбережения населения (до 46,5% от всех доходов против 32,2%, которые идут на оплату товаров и услуг), что обусловлено, с одной стороны, сохранением преимущественно общественной формы предоставления ряда услуг (образование, здравоохранение, общественный транспорт), а с другой стороны, объективной необходимостью перевода части дохода в накопления для будущих расходов (выезд за пределы региона в «отпуск», отправка детей на каникулы или учебу в высшие учебные заведения центральной части страны, приобретение недвижимости в других регионах для последующей миграции и т.п.).

Несмотря на относительные успехи строительного сектора (в южной зоне Дальнего Востока), население направляет на приобретение недвижимости не более 3% от своих денежных доходов. Это лишний раз подтверждает тот факт, что дальневосточники слабо ориентированы на «закрепление» по месту жительства. Они не испытывают мотивации работать и жить в экстремальных природных условиях и на территориях с пониженным, относительно других районов России, материальным обеспечением. Поэтому миграционный отток — это чистое голосование ногами.

Коэффициент отрицательного миграционного прироста (на 10 тыс. человек населения), хотя и уменьшился в сравнении с началом 1990-х гг., в последние три года (2008–2010 гг.) вновь приобрел тенденцию роста. Так, в ДФО он вырос к 2010 г. в сравнении с 2008 г. на 41,9%, в Республике Бурятия — на 22,2%, в Забайкальском крае — на 37,5% [3]. Картина территориального движения населения изменилась коренным образом, прервав надолго движение населения на север и восток страны [Григорьев, Миронова, Мартынова, Толстых, 2014, 17]. Поэтому не случайно, что на столь обширной территории Дальневосточного федерального округа и Забайкалья проживает в целом населения меньше, чем только в одной Москве [Степанова, 2014, 16].

Результаты социологического опроса по мотивации миграционного поведения в дальневосточном регионе, проведенного Институтом экономических исследований ДВО РАН в 2009 г., показали, что основная причина отъезда — неудовлетворенность качеством жизни в регионе [Савченко, Голубев, Федорова, 2014, 19]. Так, 30,0% респондентов в Дальневосточном ФО в качестве основной причины покинуть свой город назвали неудовлетворенность работой (уровень заработной платы), 36,1% отметили высокую стоимость жизни и неразвитость потребительского рынка, 33,5% — низкий уровень социальных услуг (медицина, образование, ЖКХ), 32,6% — оторванность от Центра России, высокие транспортные тарифы.

Как следствие, Дальний Восток и Забайкалье превратились в зону сплошного оттока населения и самым интенсивным образом задействованы в западном миграционном дрейфе. В 2010 г. превышение выбывших в районы России над прибыв- шими составило в Дальневосточном регионе 89,5%, в Республике Бурятия — 53,4%, в Забайкальском крае — в 2,1 раза. Почти три четверти (72,5%) дальневосточников, мигрировавших в 2010 г., выехали в европейские районы страны, которые нуждаются в ресурсах труда и выступают конкурентами Дальнему Востоку по их привлечению. Наиболее предпочтительными для выезжающих являются Центральный ФО, куда в 2010 г. выехало 30,9% от общего числа дальневосточников, участвующих в миграционном обмене с другими регионами России, и Южный ФО — 15,2% соответственно. Если в целом результативность миграционного обмена Дальневосточного ФО с субъектами Российской Федерации в 2010 г. составляла 26 человек выбывших на 10 человек прибывших, то с Центральным ФО этот показатель составил 44 человека, т.е. выехало в центр в 4,4 раза больше, чем приехало оттуда. Высоким остается показатель отрицательной результативности миграции с Северо-Западным ФО — 39 человек и Южным ФО — 36 человек. О результативности миграционных связей Забайкалья можно косвенно судить исходя из миграционных потоков по Сибирскому федеральному округу, отрицательная результативность миграции для которого в целом с российскими регионами составила в 2010 г. 17 человек, с Центральным ФО — 35 человек, с Северо-Западным ФО и Южным ФО — 27 человек, с Дальневосточным ФО — 17 человек [3]. Низкая результативность миграции вызвана неравенством регионов страны в социально-экономических условиях и комфортности проживания.

Поскольку миграционное взаимодействие с регионами России для Дальневосточного региона и Забайкалья имеет отрицательный эффект, то в роли замещающей может выступать только миграция из стран ближнего зарубежья. Если говорить о ресурсах русскоязычного населения, они почти исчерпаны — из 25 млн русскоязычных в бывших республиках СССР, по экспертным оценкам, их численность в настоящее время не превышает 1,5–2 млн человек, которые при переезде в Российскую Федерацию вряд ли выберут целью назначения Дальний Восток или Забайкалье [6]. Тем не менее миграционное взаимодействие с отдельными странами СНГ имеет для этих субъектов, пусть незначительное, но все же положительное значение. В 2008 г. они дали Дальнему Востоку 6759 человек, в 2009 г. — 5249 человек, в 2010 г. — 2888 человек. Миграционный прирост за счет стран — бывших союзных республик СССР в 2009 г. составил в Республике Бурятия 329 человек, в Забайкальском крае — 1063 человека, в 2010 г. соответственно

199 человек и 713. Результативность миграционных связей остается положительной, но наблюдается устойчивое снижение абсолютных показателей «миграционного сальдо». Заметим, что как для Дальнего Востока, так и для Забайкалья миграционное взаимодействие с Белоруссией постоянно имеет отрицательное значение (табл. 3).

Теоретическое резюме

Каковы же реалии в перспективе? Последствия естественной убыли населения и миграционного оттока достаточно предсказуемы: деформируется возрастная структура населения, сокращается численность экономически активного населения, что в совокупности является факторами риска для социально-экономического развития региона и национальной безопасности России на восточных рубежах.

Независимо от компонентов потерь населения (за счет естественной убыли или миграционного оттока), очевидно, что все субъекты ДФО Забайкалья теряют население в трудоспособном возрасте. Например, только за 2010 г. в общей потере населения за счет миграционных связей с регионами России на долю трудоспособного населения в Дальневосточном ФО в целом пришлось 70,1%, в Республике Бурятия — 81,6%, в Забайкальском крае — 73,3%. В год переписи 2002 г. в Дальневосточном ФО численность населения в возрасте моложе трудоспособного составила 59,1% относительно переписи 1989 г. и превышала численность населения в возрасте старше трудоспособного в 2,7 раза. В 2010 г. соотношение между этими возрастными группами сменилось превышением старших возрастов над лицами младше трудоспособного возраста на 4,1%. Численность населения старше трудоспособного возраста в структуре населения, по данным переписи 2002 г., составляла 15,4%, в 2010 г. — 18,2%. Изменение возрастной структуры населения приведет к дальнейшему спаду удельного веса трудоспособного населения до 59,5% в 2015 г., 57,6% к 2030 г. [3].

В Забайкалье соотношение между отдельными возрастными группами и происходящие изменения идут в несколько ином формате, чем в Дальневосточном округе. В 2002 г. в Забайкалье численность населения в возрасте моложе трудоспособного превышала число жителей в возрасте старше трудоспособного на 52,3%. В 2010 г. это превышение составило уже 28,0%. За этот период численность населения в возрасте моложе трудоспособного уменьшилась на 15,7%, в трудоспособном возрасте — на 6,9%, а старших возрастов стало больше на 0,3%. Численность населения старше трудоспособного возраста в структуре населения в 2002 г. составляла 15,0%, в 2010 г. — 16,3%. По среднему варианту прогноза в 2015 г. их может быть уже 18,2%, в 2030 г. — 20,1%. Доля трудоспособного населения понизится с 62,7% в 2010 г. до 59,1% в 2013 г. и 54,5% к 2015 г. [3].

Таблица 3

Миграционные связи Дальнего Востока и Забайкалья со странами СНГ, человек

|

Страна |

Миграционный прирост на Дальнем Востоке |

Миграционный прирост в Забайкалье |

||||

|

Республика Бурятия |

Забайкальский край |

|||||

|

2009 г. |

2010 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

|

Азербайджан |

633 |

307 |

42 |

15 |

127 |

99 |

|

Армения |

825 |

396 |

28 |

15 |

233 |

85 |

|

Беларусь |

-139 |

-228 |

-5 |

-8 |

-8 |

-30 |

|

Грузия |

42 |

26 |

5 |

2 |

48 |

19 |

|

Казахстан |

290 |

148 |

33 |

21 |

61 |

66 |

|

Киргизия |

682 |

704 |

156 |

119 |

82 |

88 |

|

Латвия |

2 |

1 |

– |

– |

– |

-1 |

|

Литва |

3 |

-6 |

– |

– |

-1 |

– |

|

Молдова |

165 |

147 |

1 |

6 |

18 |

15 |

|

Таджикистан |

821 |

411 |

17 |

5 |

278 |

233 |

|

Туркмения |

4 |

17 |

– |

– |

6 |

1 |

|

Узбекистан |

856 |

814 |

24 |

23 |

146 |

130 |

|

Украина |

1066 |

147 |

28 |

– |

74 |

8 |

|

Эстония |

-1 |

4 |

– |

1 |

-1 |

– |

Источник : [3].

Отличительной особенностью возрастной структуры населения Дальнего Востока и Забайкалья является наличие повышенной доли молодежи по сравнению со среднероссийскими параметрами. На 1 января 2010 г на Дальнем Востоке средний возраст населения составил 36,7 года, в том числе у мужчин — 34,4 года, у женщин — 38,8; в Республике Бурятия — соответственно 34,9; 32,7 и 36,9, в Забайкальском крае — 34,8; 32,5 и 36,9. В России средний возраст населения был 38,9 года, в том числе мужчин — 36,2, женщин — 41,2. Но по продолжительности жизни Дальневосточный и Забайкальский регионы отстают от среднероссийских показателей. Если в Российской Федерации ожидаемая продолжительность жизни в 2009 г. составляла 68,67 лет, в том числе у мужчин — 62,77 и у женщин — 74,67 лет, то на Дальнем Востоке — 65,86 года, в том числе у мужчин — 60,07 лет, у женщин — 72,17; в Республике Бурятия соответственно 65,27; 59,34 и 71,59; в Забайкальском крае — 64,67; 58,81 и 71,02 года. При сохранении сложившейся демографической и миграционной ситуации увеличение численности населения в Дальневосточном ФО и в Забайкалье — всего лишь «демографическая мечта». Численность населения в ДФО к 2030 г. может составить 5,9 млн человек, в Забайкалье — 2,1 млн человек [3].

Наличие определенного количества населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества, а обширное пространство Дальнего Востока и Забайкалья на перспективу остается малонаселенным. Такая демографическая динамика пагубна для России в целом [7, с.17], что вызывает определенную озабоченность, поскольку динамика численности населения в соседних странах идет по нарастающей. Если удельный вес населения в провинциях СевероВосточного Китая в общей численности населения страны сохранится на прежнем уровне, то к 2025 г. на границе с Россией число жителей Китая может составить 130–132 млн человек. Высокие темпы роста населения предполагаются к 2025 г. и в Монголии (4,6 млн), в Северной Корее (32,1 млн), в Республике Корея (50,8 млн человек). Число жителей в Японии, несмотря на появившуюся тенденцию сокращения населения из-за превышения смертности над рождаемостью, в основном в силу особенностей возрастной структуры населения, в 2030 г. может составить 123 млн и в 2050 г. — 111,5 млн человек [8, с. 246, 247].

Учитывая перманентные заявления на всех уровнях власти о необходимости преодоления негативных тенденций в демографическом развитии восточных окраин страны, для стабилизации численности населения в ближайшей перс- пективе и создании условий для его роста в среднесрочном и долгосрочном периодах, безусловно, не обойтись без введения дополнительных компенсирующих мер, направленных на стимулирование рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения, сокращение смертности по «региональным причинам». Вместе с проведением целенаправленной миграционной политики это позволит, с одной стороны, обеспечить эффективную поддержку реализации государственных интересов в регионе, а с другой стороны, способствовать обеспечению стабильности проживания населения, необходимого для устойчивого развития региона. Важно понимать, что «…решение проблемы закрепления населения в регионе непосредственным образом зависит от преодоления сложившегося стереотипа, согласно которому, лишь уехав из региона, можно приобщиться к «нормальным» стандартам образования, отдыха, лечения, культуры, коммунальных и прочих услуг» [9, с. 17, 21].

Особенное влияние такой стереотип оказывает на дальневосточников моложе трудоспособного возраста, которые по объективным причинам более продвинуты в новых информационных технологиях, чем старшее поколение, и инновационны по своей природе. Как самая динамичная, более восприимчивая к изменяющимся условиям социально-демографическая группа, молодежь легче адаптируется к новым социально-экономическим условиям. Она нацелена на получение современного и качественного профессионального образования, которое позволит получить высокооплачиваемую работу и будет способствовать интеллектуальному развитию личности. Дальневосточная молодежь готова участвовать в региональном воспроизводстве при условии поддержки ее со стороны властей при решении вопросов трудоустройства, построения молодых семей, приобретения жилья, развития систем отдыха, досуга и спорта, обеспечения безопасности [10, с. 96, 98, 99].

Следовательно, требуется переломить негативный образ и сконструировать целостный и позитивный имидж Дальнего Востока, способный объединить уже существующие положительные образы, придать новый смысл и импульс региональному развитию. Наиболее приемлемой формой может стать имидж региона как территории «новой индустриализации», где будут сконцентрированы высокотехнологичные виды деятельности по эксплуатации конкурентоспособных рентоформирующих природных ресурсов и монопольно емкие перерабатывающие производства и услуги, которые позволят обеспечивать дальневосточникам сопоставимые с развитыми странами Восточной Азии стандарты социальной среды, уровня и качества жизни. Создание такого имиджа может показаться далекой перспективой, но в любом случае это наиболее предпочтительный вариант развития дальневосточного региона, поэтому на институциональном уровне и в общественном сознании его необходимо готовить [2, с. 49–50, 63].

Список литературы Демографические реалии и социальные перспективы регионов Дальнего Востока и Забайкалья

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: стат. сб./Росстат. М., 2012. 990 с.

- Антонова Н.Е., Волков Л.В., Стоник В.А., Михайлов В.В., Новицкий А.А., Бакланов П.Я., Демьяненко А.Н., Мошков А.В., Романов М.Т., Бардаль А.Б., Заостровских Е.А., Белоусова А.В., Горюнов А.П., Васильева О.Г., Деваева Е.И., Котова Т.Е., Минакир П.А., Рензин О.М., Рыжова Н.П., Суслов Д.В. и др. Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия -2050/под ред. П.А. Минакира, В.И. Сергиенко; Институт экономических исследований ДВО РАН. Владивосток: Дальнаука, 2011. 912 с. EDN: RWJBDH

- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ/Электронный ресурс. Режим доступа. http://www.gks.ru/.

- Население России 2003-2004. Одиннадцатый-двенадцатый ежегодный демографический доклад/под ред. А.Г. Вишневского. М.: Наука, 2006. 356 с.

- Найден С.Н. Расходы населения на содержание жилья и коммунальные услуги: пространственная дифференциация на Дальнем Востоке//Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 1. С. 108-115. EDN: QAFVYN