Демографический подход, принципы выделения онтогенетических состояний и жизненности, поливариантность развития растений

Автор: Жукова Людмила Алексеевна, Зубкова Елена Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены принципы демографического подхода, обобщены правила выделения онтогенетических состояний и признаков жизненности у растений, а также различные типы поливариантности развития растений.

Растения, демографический подход, онтогенез, онтогенетические состояния, жизненность, морфологическая поливариантность

Короткий адрес: https://sciup.org/146116667

IDR: 146116667 | УДК: 58.002

Текст научной статьи Демографический подход, принципы выделения онтогенетических состояний и жизненности, поливариантность развития растений

Введение. За прошедшие годы было опубликовано большое число теоретических работ по морфологии развития растений, сделаны описания онтогенезов более 4000 видов (Диагнозы и ключи..., 1980, 1983, 1989; Онтогенетический атлас..., 1997, 2000, 2002, 2004, 2007, 2011, 2013). Это позволило расширить границы применения демографического подхода в популяционной экологии и фитоценологии.

К настоящему времени работы большого числа исследователей, показавших биологическое разнообразие растений, сделала необходимым разграничение основных признаков для выделения онтогенетических состояний и разных проявлений жизненности на одном и том же этапе онтогенеза. Другой темой для обсуждения при выделении онтогенетических состояний являются различные типы поливариантности развития растений (Ценопопуляции растений 1976; Жукова, 1986; Жукова, Комаров 1990, 1991; Нотов, Жукова, 2013).

Демографический подход при описании состояния популяций любых организмов требует выделения онтогенетических состояний,

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 15-04-08712).

которые показывают степень “взрослости” организмов, что определяет не только их размер, но в первую очередь, их “возможности” -способность к занятию территории, интенсивность воздействия на соседние растения, способность к плодоношению, вероятность гибели при абиотических и биотических воздействиях, предположительную длительность жизни. Имея сведения о количестве растений каждого онтогенетического состояния в сообществе, мы можем оценить перспективы развития ценопопуляций (ЦП) растений на данной территории. Можно привести пример из общества людей — если в отдаленной деревне (на острове) группа людей по каким-либо причинам состоит только из детей, не ясно, смогут ли они выжить и дать продолжение роду на данной территории; если преобладает молодежь - эта группа имеет хорошие перспективы для выживания и оставления потомства; если это только люди пожилого возраста — то продолжения рода не сможет состояться, хотя опыт и позволит им хорошо наладить хозяйство. Изучая жизнь ценопопуляций растений, мы встречаемся с аналогичными ситуациями. Поэтому одной и первостепенных задач становится изучение полного онтогенеза растений.

Дополнительным стимулом для обсуждения этих проблем стали работы по подготовке Энциклопедии онтогенезов растений и созданию форм для ввода данных в компьютерную программу динамики ценопопуляций и сообществ - “CAMPUS” (Комаров и др., 2015; Фролов и др. 2015; Komarov et. al., 2015; Frolov et. al., 2015), показавшие сколь необходимо согласование представлений о принципах выделения онтогенетических состояний и определения уровня жизненности.

Целью публикации является: обобщить основные принципы выделения онтогенетических состояний у растений; конкретизировать признаки выделения уровня жизненности растений; дать классификацию поливариантности развития растений; уточнить какие проявления поливариантности развития используются при выделении онтогенетических состояний и жизненности.

Объектом исследования для выделения онтогенетических состояний является организм. Описание онтогенетических состояний делается на основании визуальной оценки морфологических особенностей органов растения: корней, побегов в разных модификациях (включая корневища, столоны, клубни, луковицы), листьев, цветков, плодов.

Материалы и методика

Выделение онтогенетических состояний. В основе концепции дискретного описания онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов, 1975) лежит представление об изменении соотношения процессов роста, развития и отмирания организма в течение жизни. На начальных этапах онтогенеза рост преобладает над отмиранием. Растение, развиваясь из семени или другой зачаточной клетки, в ходе фотосинтеза накапливает пластические вещества, происходит рост и развитие корневой и побеговой систем; формируются генеративные органы, образуются семена или споры. После прекращения плодоношения происходит отмирание однолетних растений. У многолетников продолжается рост и развитие, однако в то же время наблюдается заметное увеличение количества отмерших частей; для ряда видов возможна дезинтеграция.

А.А.Урановым (1975) в онтогенезе было предложено выделять И онтогенетических состояний (Ценопопуляции растений..., 1976, 1988), при исследовании видов, в зависимости от биологических особенностей развития, выделяют меньшее, например, у однолетних растений, или большее число состояний (Онтогенетический атлас..., 1997-2013; Smirnova et. al., 1999; Gatsuk et. al., 1980; Komarov et. al., 2003; Evstigneev, Korotkov, 2016).

При выделении онтогенетических состояний обычно учитываются несколько признаков: наличие определенных органов, например, цветов и плодов, порядок ветвления побегов, соотношение живых и отмерших частей. Названия этапов онтогенеза и их признаки приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Основные признаки онтогенетических состояний сосудистых растений

|

Индекс |

Онтогенетическое состояние |

Признаки |

|

1 |

2 |

3 |

|

Эмбриональный |

Период от зиготы до отделения семени (споры) от материнского организма. При полевых исследованиях не выделяется. |

|

|

se |

Семя |

Латентный период переживания неблагоприятных условий. Видоспецифичные признаки: форма, размеры, цвет семени. |

|

Р |

Проросток (у орхидных протокорм) |

Вырастает из семени. Питание смешанное: гетеротрофное обеспечено запасом пластических веществ семени (эндоспермом, периспермом, семядолями) и автотрофное благодаря фотосинтезу. Видоспецифичные признаки: форма, размеры семядолей, листьев; тип и размеры корневой системы. |

|

j |

Ювенильное |

Однопобеговое растение с листьями ювенильной формы и автротрофным питанием. |

|

Видоспецифичные признаки; форма листьев, тип и степень сформированности корневой системы. |

||

|

im |

Имматурное |

Начало ветвления побегов. Видоспецифичные признаки; форма листьев, типы побегов. |

|

V |

Виргинильные |

Основные структурные элементы жизненной формы сформированы. Генеративные побеги отсутствуют. Отмерших побегов нет. Видоспецифичные признаки; форма, размеры листьев; типы побегов и корневых систем. |

|

gl |

Молодое (раннее) генеративное |

Начало формирования генеративных органов -побеги с генеративными органами единичны, отмершие побеги отсутствуют или не более 5%. Видоспецифичные признаки; типы генеративных побегов (органов спороношения, шишек, цветков, плодов). |

|

g2 |

Средневозрастное (зрелое) генеративное |

Интенсивное спороношение, образование шишек, соцветий и цветков. Отмершие побеги отсутствуют или не более 20%. Видоспецифичные признаки; степень ветвления побегов, их типы. |

|

g3 |

Старое (позднее) генеративное |

Снижение интенсивности формирования генеративных органов. Доля отмерших побегов и корней может составлять до 40%. |

|

ss |

Субсенильное |

Растения с небольшим числом живых только вегетативных побегов. Отмершие части могут составлять до 60%. Видоспецифичные признаки; соотношение живых и отмерших побегов, уменьшение приростов побегов; для древесных - состояние покровных тканей. |

|

s |

Сенильное |

Растение с единичными живыми вегетативными побегами и корнями и значительным числом отмерших органов. Генеративные органы не образуются. |

|

sc |

Отмирающие |

Отмирающее растение с единичными живыми почками и корнями. |

Приведенные характеристики онтогенетических состояний основывается на визуальном осмотре растений. Более подробное исследования морфологии с применением лупы или микроскопа позволяет выявить наличие заложения генеративных зачатков цветков еще не раскрывшихся - в этом случае исследователи (Балахонов, 1997) выделяют скрытогенеративное состояние. Для унификации описаний целесообразно относить эти случаи к одному из генеративных состояний с учетом мощности развития и степени отмирания побегов.

Другим вопросом при выделении онтогенетических состояний является - к какому состоянию относить растения, у которых отсутствуют живые генеративные органы, но есть следы их присутствия в прошлом (укороченные побеги от плодов, остатки засохших плодов, остатки засохших цветков и др.). В этом случае следует относить растение к одному из генеративных состояний в соответствии с другими признаками.

Необходимо отметить: исследования, проведенные с картографированными растениями, показали, что у многолетних растений после начала цветения (генеративный период) в некоторые годы может не происходить образование генеративных органов (Динамика ценопопуляций..., 1985) - растение как бы накапливает силы для продолжения цветения и плодоношения. При визуальном осмотре иногда, на основании знания морфологических признаков цветоносных побегов прошлых лет, можно определить, что цветение было, например, у брусники (наблюдения в окрестностях г. Пущино), у ряда злаков (Динамика ценопопуляций..., 1985). В этих случаях онтогенетическое состояние отмечают как генеративное-виргинильное (glv; g2v; g3v). В других случаях, засохшие цветоносные побеги, цветки и плоды опадают, и растение выглядит как виргинильное, но с более мощно развитыми побегами, и при этом может иметь отмершие побеги. Такие проявления отмечены у черники (Мазная, Лянгузова, 2010) и других видов. В этом случае при маршрутных исследованиях выделяют виргинильное второе состояние (v2). На данный момент вопрос остается открытым - можно ли с уверенность утверждать, что цветение было, или в определенных условиях происходит старение растения (парциального куста) без перехода к плодоношению. Нами проводится работа по исследованию этого явления у черники, но однозначного ответа пока не получено. Опыт работы с модельным представлением онтогенетического развития растений показал, что мощность развития побегов и доля отмерших побегов у особи для прогноза развития популяции являются значимыми признаками -показателями перспектив занятости данного пространственного локуса (Фролов и др., 2015). В связи с этим, при исследовании для виргинильного состояния желательно отмечать онтогенетическое состояние с учетом степени отмирания и старения куста: v - без признаков отмирания куста; glv - не более 5% отмерших частей; g2v -не более 20% отмерших частей; g3v - 20-40% отмерших частей.

Приведенные признаки онтогенетических состояний являются маркерами при изучении структуры ценопопуляций.

Жизненность

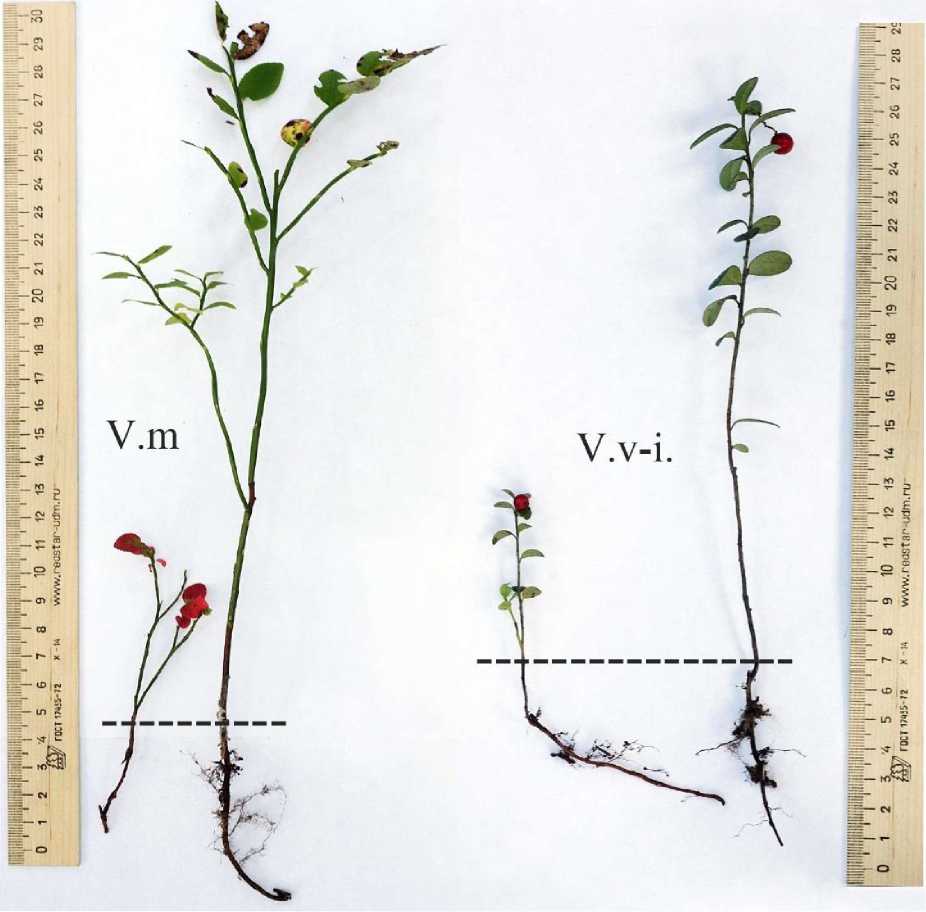

Серьезной проблемой для исследователей является разграничение морфологических признаков разных онтогенетических состояний и признаков жизненности. Жизненность - появление мощности развития растения (рис. 1), и она может различаться у особей одного и того же онтогенетического состояния (Ценопопуляции растений..., 1976; Harper, 1977). Масштабы различий могут быть огромны: Пейт (Pate, 1985, цит. по: Злобин, 2009, с. 43) обнаружил у австралийских эфемероидов различия размеров крупных и мелких особей в 2700 раз.

Рисунок 1. Варианты проявлений жизненности у парциальных кустов: V.m. - черники (Vaccinium myrtillus. L.) виргинильного (v) онтогенетического состояния и V.v-i. - брусники yaccinium vitis-idaea L.) молодого генеративного состояния (gl) из разных условий по влажности почвы.

Можно рекомендовать руководствоваться следующим правилом: если те или иные признаки касаются проявлений количественных признаков - это характеристика жизненности; если существуют отличия в морфологическом строении - это характеристика онтогенетических этапов развития растений.

Признаками онтогенетических состояний следует считать основные морфоструктуры, типичные для данного этапа развития: семядоли или их отсутствие; структура побегов и корневых систем, характер их ветвления или его отсутствие, тип листьев (молодые или типично взрослые), наличие генеративных органов.

Жизненность - это, прежде всего, размерные показатели всех структур, зависящие от интенсивности процессов роста. Низкая жизненность может проявляться как уменьшение размеров и как отсутствие ряда признаков типичного строения: уменьшение числа листочков сложного листа, количества цветков в соцветии или плодов.

Сложность при оценке состояния у растений может вызвать наличие отмерших частей, что может быть как признаком низкой жизненности, так и проявлением постгенеративного периода в онтогенезе растения (Диагнозы и ключи..., 1989; Smirnova et al., 1999; Романовский, 2001; Евстигнеев, 2014; Evstigneev, Korotkov, 2016). При исследовании ценопопуляций черники (Уасстшт myrtillus. L.) в сосняке кустарничково-зеленомошном в Московской области на песчаных дюнах при разном богатстве и влажности почвы нами также было отмечено это явление. Способом разграничения этих состояний, по-видимому, надо принять следующее: если при осмотре у растения обнаружены отмершие побеги, то для определения является ли это проявлением старения организма, или признаком низкой жизненности требуется провести более тщательный осмотр побегов и корневой системы растения. Если почки на побегах выглядят жизнеспособными, корневища светлоокрашенные, сильные и упругие, с хорошо заметными живыми спящими почками, корневая система светлого цвета, хорошо развита, то присутствие отмерших побегов - признак пониженной жизненности растения. Если на побегах единичные живые почки, корневище темного или черного цвета, мягкое, с большим числом отмерших участков, корневая система в большей части образована отмершими корнями - это признак субсенильного (ss), сенильного (s) или состояния почти-трупа (sc).

Оценкой жизненности растений исследователи занимались давно (Алехин, Сырейщиков, 1926; Braun-Blanquet, 1928 и др.). А.А.Уранов предложил пятибалльную оценку жизненности (Уранов, I960); позднее были разработаны многобалльные системы жизненности (Ценопопуляции растений..., 1976 и др.). Для учета жизненности можно оценивать основные морфометрические параметры растений с применением расчетных формул (Злобин, 2009, стр. 39). Для маршрутных исследований обычно достаточно трехбалльной системы оценки (Ценопопуляции растений..., 1976).

Типы поливариантности

Одной из серьёзных проблем является соотнесение представлений о поливариантности развития растений и признаков онтогенетических состояний.

Классификация типов поливариантности (ПВ) растений представлена в разных источниках (Жукова, 1986; 1995; 2006, 2010; Жукова, Комаров, 1990, 1991; Жукова, Нотов, 2013).

Таблица2

Типы поливариантности растений

I надтип - СТРУКТУРНАЯ

1 тип - морфологическая (учитывается при определении онтогенетических состояний и при определении жизненности)

ПВ типов вегетативных побегов (Серебрякова, 1971)

ПВ корневых систем (Михайловская, 1981, Таршиц, 2003)

ПВ генеративных побегов (Серебрякова, 1971)

ПВ жизненных форм (Жукова и др., 2015)

2 тип — анатомическая (Михайловская, 1981, Таршиц, 2003)

Разнообразие строения тканей различных органов растений (не учитывается при определении онтогенетических состояний и при определении жизненности)

3 тип -размерная (Злобин, 2009; Злобин и др., 2013)

Разнообразие размеров растений и их органов (не учитывается при определении онтогенетических состояний; учитывается при определении жизненности)

II надтип - ДИНАМИЧЕСКАЯ

-

4 тип - феноритмологическая (Жукова, 2006)

Разнообразие сроков наступления фенофаз (не учитывается при выделении онтогенетических состояний; может учитываться при определении жизненности)

-

5 тип - по темпам индивидуального развития на разных этапах онтогенеза (Динамика ценопопуляций, 1985; Ермакова, 2012; Жукова, 2010)

Длительность нахождения особей в разных онтогенетических состояниях - может зависеть от погодных условий (температуры и осадков), особенностей местообитания и других причин (не учитывается при выделении онтогенетических состояний и жизненности; однако при длительных наблюдениях на постоянных пробных площадках темпы перехода из одного онтогенетического состояния в следующее, уход в состояние вторичного покоя, как и пропуски онтогенетических состояний, могут свидетельствовать о снижении жизненности растений).

-

III надтип - ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ

6 тип - различные варианты сочетаний семенного, вегетативного размножения (Жукова, 1995) Может проявляться в условиях антропогенной нагрузки (учитывается при выделении онтогенетических состояний и жизненности).

Окончание табл. 2

-

IV надтип - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИВ

7 тип - физиологическая (Алябышева, 2013)

Выявляется при специальных лабораторных исследованиях. Специфические особенности физиологических процессов и их сочетаний у особей должны определяться с учетом онтогенетического состояния и могут показывать уровень жизненности растения.

8 тип - биохимическая (Поливариантность развития..., 2006)

При полевых исследованиях определить невозможно. Выявляется при специальных лабораторных исследованиях. Различные наборы биохимических соединений должны анализироваться с учетом онтогенетического состояния.

VII надтип - ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ПУТЕЙ ОНТОГЕНЕЗА

9 тип -разнообразие путей онтогенеза (Жукова, 1986, 1995; Жукова, Комаров, 1990, 1991; Жукова, Потов, 2013; Поливариантность развития..., 2006).

Этот тип поливариантности может быть выявлен при проведении многолетних наблюдении за картографированными особями. Число выявленных путей онтогенеза показывает, насколько широки возможности адаптаций растений.

Таким образом, ряд показателей (морфологическая поливариантность, поливариантность размножения) является основой для определения онтогенетических состояний; размерная поливариантность характеризует жизненность. При исследовании других типов ПВ (физиологическая и биохимическая) необходимо учитывать онтогенетическое состояние, так как многие физиологические и биохимические показатели зависят от возраста растения и реализации его репродуктивных функций.

Обсуждение

Одним из вопросов, обсуждаемым в публикациях (Биоморфология растений, 2005) является - что можно считать полным онтогенезом? Онтогенез определяется как индивидуальное развитие организма от оплодотворения до смерти (Биологический энциклопедический..., 1986). При дискретном описании этапов онтогенеза эмбриональный - период от образования зиготы до отделения семян от материнского растения обычно не выделяется, и мы будем следовать этой традиции. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 12 описанных онтогенетических состояний не могут представлять полный онтогенез растений, т.к. среди них нет начальных его этапов: от зиготы до семени или споры. Этими этапами для представителей разных царств до сих пор занимаются эмбриологи. Однако полный онтогенез не может не включать их, вне зависимости от того, организмы какого царства рассматриваются. Поэтому мы предлагаем принять для всех разделов биологии следующее определение: полный онтогенез представляет развитие организма от зиготы (или другой зачаточной клетки) до его смерти в сенильном или отмирающем состоянии. Этапы образования особей при вегетативном размножении составляют неполный онтогенез.

Специфической особенностью растительного организма в общем случае, является его прикрепленный образ жизни - эта “вынужденность” жить в данных условия, невозможность “уйти” из неблагоприятных условий порождает большую пластичность в разнообразии образования органов по сравнению с животными. При проведении исследований на большом материале можно наблюдать новые морфологические признаки в тех состояниях, у которых они не были описаны ранее. Встает вопрос - учитывать ли эти признаки как значимые при выделении онтогенетических состояний? В таких случаях, по-видимому, надо ориентироваться на частоту встречаемости признака. Если проявления единичные - это не может служить определяющим маркером состояния, если признак устойчив, он нуждается в выяснении условий проявления (региональных климатических, локальных почвенных или др.) и на их основании может учитываться при описании онтогенеза. Для создания фундаментального представления о полных онтогенезах растений разных систематических групп и разных жизненных форм необходимы более полные и регулярные публикации авторов разных регионов о найденных феноменах.

Заключение

Активное освоение и хозяйственное использование человеком природных территорий и растительных ресурсов нуждается в знаниях о свойствах и особенностях жизни разных видов растений. Выделение онтогенетических состояний позволяет систематизировать исследования, получить сведения о состоянии и перспективах развития ценопопуляций. Оценка жизненности на разных этапах онтогенеза дает информацию о степени пригодности условий среды для обитания ценопопуляций конкретного вида. Благодаря большому массиву накопленных данных и единому подходу в периодизации онтогенезов стало возможно создание математических моделей, дающих прогноз развития ценопопуляций растений с учетом абиотических условий и антропогенных воздействий (Зубкова и др., 2016). ' '

На современном этапе развития науки особую значимость приобретает сопряженный анализ знаний, полученных в разных областях биологии и экологии для формирования единого представления о системе взаимосвязей и влияний разных факторов на жизнь биосферы (Нотов, Жукова, 2013, 2015).

Необходимо подчеркнуть важность соблюдения единых принципов выделения онтогенетических состояний, что позволяет сопоставить данные, полученные в разных частях ареала вида и последующего их использования для составления баз данных, прогнозов и, в частности, для использования при моделировании ценопопуляций и сообществ.

Авторы статьи благодарят за идеи и конструктивное обсуждение коллег: д.б.н., проф. А.А. Нотова, д.б.н. И.В. Лянгузову, д.б.н, Н.И. Старовойтиву, к.б.н. И.Ю. Баккал, П.В. Фролова.

Жукова Л.А. Демографический подход, принципы выделения онтогенетических состояний и жизненности, поливариантность развития растений / Л.А. Жукова, Е.В. Зубкова // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2016. № 4. С. 169-183.

Список литературы Демографический подход, принципы выделения онтогенетических состояний и жизненности, поливариантность развития растений

- Алехин В.В., Сырейщиков Д.П. 1926. Методика полевых ботанических исследований. Вологда: Северный печатник. 68 с.

- Алябышева Е.А. 2013. Физиологические особенности онтогенетических состояний некоторых высших водных растений//Онтогенетический атлас растений: научн. издание/Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола. С. 297-302.

- Балахонов С.В. 1997. Онтогенез волчьего лыка обыкновенного (Daphne mezereum L.)//Онтогенетический атлас растений. Т.1. С 40-47.

- Биологический энциклопедический словарь. 1986. М: Советская энциклопедия. 832 с.

- Биоморфология растений: иллюстрированный словарь. Учебное пособие. 2005. М. 256 с.

- Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений. 1980. М: Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина. Ч. 1. 108 с.

- Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений. 1983а. М: Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина. Ч. 2. 96 с.

- Диагнозы и ключи возрастных состояний луговых растений. 1983б. М: Изд-во МГПИ им. В.И. Ленина. Ч. 3. 79 с.

- Евстигнеев О.И. 2014. Поливариантность сосны обыкновенной в Брянском полесье/О. И. Евстигнеев//Лесоведение. № 2. С. 69-77.

- Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных растений. Деревья и кустарники 1989/Чистякова А.А. и др.; Под ред. О.В. Смирновой. М.: Прометей. Ч. 1. 102 с.

- Динамика ценопопуляций. 1985. М.: Наука. 208 с.

- Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. 2012. Жизненные формы растений Залидовских лугов Калужской области.//Бот. журнал. Т. 96. № 3. С. 316-341.

- Жукова Л.А. 1986. Поливариантность луговых растений//Жизненные формы в экологии и систематике растений. М. С. 104-114.

- Жукова Л.А. 1995. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: РИИК «Ланар». 224 с.

- Жукова Л.А. 2010. Поливариантность жизненных форм Х. Раункиера//Биологические типы Христина Раункиера и современная ботаника: материалы Всероссийской научной конференции «Биоморфологические чтения к 150-летию со дня рождения Х. Раункиера». Киров: Изд-во ВятГГУ. С. 203-209.

- Жукова Л.А., Комаров А.С. 1990. Поливариантность онтогенеза и динамика ценопопуляций растений//Журнал общей биологии. Т. 51 № 4. С. 450-461.

- Жукова Л.А., Комаров А.С. 1991. Количественный анализ динамической поливариантности в ценопопуляциях подорожника большого при разной плотности посадки//Биологические науки. № 8. С. 51-67.