Демографический потенциал приморских территорий Дона и Кубани - векторы и факторы количественной динамики (последняя треть ХIХ - начало XXI в.)

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 4 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью данной статьи является исследование основных факторов и темпов демографической динамики приморских территорий Донского и Кубанского регионов. В статье анализируется динамика поселенческой сети и численности населения морского побережья нижнего Дона, приазовских и причерноморских районов Кубани в имперский, советский и постсоветский период. Исследование показало, что опережающий рост населения приморских территорий Дона и Кубани оставался устойчивым трендом на протяжении последних 130-150 лет. Однако в пределах Кубани этот рост был характерен только для причерноморских районов и не распространялся на восточное Приазовье. А на нижнем Дону он отличал не саму береговую поселенческую сеть, а отодвинутую от моря на 25-30 км региональную столицу с городом-спутником Батайском и сельскими окрестностями. Центральную роль в ускоренном росте населения кубанского Причерноморья с начала ХХ в. играет развитие курортного комплекса. Только на северном побережье (район Новороссийска) наряду с рекреацией этому росту способствовало развитие промышленности и транспортной инфраструктуры. В имперский период торговля и транспортировка грузов являлись основными факторами ускоренного роста населения и на нижнем Дону. В советский период в число основных драйверов демографического роста Ростовской агломерации входит индустриализация, а в 1960-1970-е гг. ведущую роль начинают играть социокультурные функции региональной столицы. С начала постсоветского периода центральным фактором демографической динамики нижнего Дона становится процесс метрополизации регионального пространства, связанный с нарастающей концентрацией человеческого потенциала в пределах юго-западной урбанизированной зоны Ростовской области.

Приморские территории, демографическая динамика, нижний дон, восточное приазовье и причерноморье, сеть поселений, рекреационно-курортный комплекс, индустриализация и урбанизация, городская система

Короткий адрес: https://sciup.org/149131356

IDR: 149131356 | УДК: 314.88 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.4.10

Текст научной статьи Демографический потенциал приморских территорий Дона и Кубани - векторы и факторы количественной динамики (последняя треть ХIХ - начало XXI в.)

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я., 2019. Демографический потенциал приморских территорий Дона и Кубани – векторы и факторы количественной динамики (последняя треть ХIХ – начало XXI в.) // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 4. С. 100–112. DOI:

Постановка проблемы

Одним из комплексных показателей социально-экономического развития любого территориального социума является количественная динамика его населения. Направление демографической динамики (рост или убыль), как и ее темпы, как правило, напрямую коррелируют с процессами, протекающими в основных сферах жизнедеятельности сообществ разного таксономического уровня (от небольших поселений до макрорегионов и целых стран). В свою очередь, сопоставление демографической динамики различных территориальных сообществ одного или двух сопредельных регионов дает информацию для сравнительного анализа успешности их развития.

В этом отношении представляет интерес изучение динамики численности населения приморских территорий Дона и Кубани, двух южнороссийских регионов, общая протяженность морского побережья которых превышает 1 тыс. километров. Для такого исследования имеет значение и то обстоятельство, что данная береговая линия относится к двум южным морям – Азовскому и Черному, развитие поселенческой сети в пределах каждого из них обладало заметной спецификой.

Имперский период

Северо-восточное и восточное побережье Азовского моря, а также восточное Причерноморье, в настоящее время составляющие при- морские районы Ростовской области и Краснодарского края, входили в состав Российского государства постепенно, на протяжении достаточно длительного периода (середина XVIII – первая треть ХIХ в.). Формируемая система расселения береговой зоны наследовала многие особенности поселенческой сети предыдущих периодов, поскольку удобные для стратегического контроля и обороны, торговли и хозяйственной деятельности участки побережья притягивали к себе людей с глубокой древности. На протяжении столетий, если не тысячелетий, в пределах одного места могло смениться множество поселений, относящихся к различным народам и культурам.

Существенную роль в развитии системы расселения приморских территорий играли и природные факторы. Именно они стали центральным ограничителем плотного хозяйственного освоения и заселения большей части восточного и северо-восточного Приазовья, занятого обширными плавнями кубанской дельты и разветвленной дельтой Дона, а также ряда участков береговой зоны восточного Причерноморья в тех местах, где горные массивы вплотную подходили к берегу (значительное число таких участков располагалось между г. Геленджиком и г. Туапсе).

Имела значение и общая продолжительность периода активного хозяйственного развития приморского субрегиона в составе России. Если для северо-восточного и восточного Приазовья такой период к последней трети ХIХ в. насчитывал около 70–100 лет, то береговая зона восточного Причерноморья вплоть до заверше- ния в середине 1860-х гг. затяжной Кавказской войны не имела необходимых условий для устойчивого социально-экономического развития.

Следует учесть и то, что победный в военном отношении финал Кавказской войны стал одной из основных причин почти катастрофического по своим масштабам демографического опустынивания восточного Причерноморья, которое в середине – второй половине 1860-х гг. почти в полном составе покинули населявшие данные территории многочисленные черкесские сообщества [Волкова, 1974: 213–219]. В 1867 г. в пределах береговой зоны от г. Анапы до Сухума проживало не более 10–20 тыс. человек. Иными словами, заселение данных территорий необходимо было начинать едва ли не с нулевой отметки.

Но если демографическое освоение восточного Причерноморья в последней трети ХIХ в. только начинается, то поселенческая сеть приазовских территорий Дона и Кубанской области к этому времени уже в целом сложилась. Более того, именно в приморских районах, а также на землях, пространственно приближенных к морской акватории, располагаются в это время крупнейшие центры данных регионов.

На Дону – это г. Таганрог и г. Ростов (табл. 1), которые до 1887 г. административно относились к Екатеринославской губернии, но экономически были связаны, прежде всего, с Донским регионом – областью Войска Донского [Скальковский, 1850]. Впрочем, и г. Новочеркасск – региональная столица донского казачества, располагаясь в 70 км от азовского побережья, также тяготела к морской, а не континентальной, куда более обширной части казачьих территорий. Таким образом, практически вся городская сеть Донского региона на данном этапе была сконцентрирована в пределах нижнего Подонья.

В Кубанской области 1850–1860-е гг. были связаны с заметным ускорением социально-экономического развития, одним из драйверов которого становится приморский Ейск, стремительно увеличивающий в эти десятилетия свой торгово-экономический потенциал, а рост последнего напрямую коррелировал с демографической динамикой города. Во второй половине 1860-х гг. Ейск уже более чем в три раза по населению превосходил «столичный» Екатеринодар (табл. 2). Показательно, что в этот период с административным центром Кубани был сопоставим по размеру и Темрюк, второй город восточного Приазовья.

Таблица 1

Динамика населения городских центров нижнего Подонья, тыс. чел.

|

Города |

1811 г. |

1840 г. |

1867 г. |

1897 г. |

1914 г. |

|

Азов |

– |

2,3 |

14 |

27,5 |

26,5 |

|

Таганрог |

7,4 |

22,5 |

25 |

51 |

68,4 |

|

Ростов |

4 |

9,0 |

39,1 |

120 |

172,3 |

|

Нахичевань н/Д |

9,1 |

10,8 |

16,6 |

28,4 |

70 |

|

Новочеркасск |

6,2 |

17,6 |

27,9 |

52 |

69,1 |

Примечание. Составлено по: [Герман, 1819; Города России, 1914; Статистические таблицы ... , 1842; Статистический временник ... , 1871].

Таблица 2

Динамика населения ведущих городских центров Кубанской области и Черноморской губернии, тыс. чел.

|

Города 1 |

1818 г. |

1840 г. |

1867 г. |

1897 г. |

1914 г. |

|

Кубанская область |

|||||

|

Анапа * |

– |

– |

– |

7 |

11,5 *** |

|

Ейск |

– |

2,45 ** |

28,1 |

35,4 |

54,8 |

|

Темрюк |

– |

– |

7 |

14,7 |

17,6 *** |

|

Екатеринодар |

4,3 |

7,7 |

8,8 |

66 |

102,2 |

|

Армавир |

– |

1,4 |

3,8 |

18 |

44 |

|

Майкоп |

– |

– |

– |

34,2 |

52,3 |

|

Черноморская губерния |

|||||

|

Новороссийск |

– |

– |

0,43 |

16,2 |

69 |

|

Сочи |

– |

– |

– |

1,35 |

9,4 |

|

Туапсе |

– |

– |

– |

1,39 |

10,4 *** |

Примечания. Составлено по: [Герман, 1819; Города России, 1914; Первая всеобщая перепись ... , 1897; Статистические таблицы ... , 1842; Статистический временник ... , 1871]; * – курсивом выделены приморские города; ** – 1849 г.; *** – 1910 г.

Однако завершение Кавказской войны существенным образом меняет систему сложившихся торговых связей. Уже в 1870-е гг. эпицентр морской торговли всего южнороссийского макрорегиона начинает постепенно смещаться из бассейна Азовского моря в Причерноморье, обладавшее более выгодным географическим расположением. Этот сдвиг нашел свое отражение и в демографической динамике, а население Новороссийска, крупнейшего центра Черноморского округа Кубанской области, за 1873–1897 гг. выросло на порядок (с 1,62 тыс. до 16,9 тыс. чел.).

Ускоренные темпы демографического роста демонстрируют и другие центры восточного Причерноморья, общее число жителей которого в последней трети ХIХ в. увеличилось в несколько раз. Впрочем, и на рубеже ХХ в. оно все еще оставалось весьма незначительным (57,5 тыс. чел. – в 1897 г.), что отчетливо фиксируется не только при сравнении демографического потенциала всей Черноморской губернии 2 и отдельных округов Кубанской области, но и по плотности населения данных территориально-административных единиц (табл. 3).

Особенно значительной оставалась недона-селенность юго-восточного Причерноморья (Сочинский и Туапсинский уезды), в пределах которого в конце ХIХ в. на кв. км приходилось всего 2–4 жителя – на порядок меньше, чем в большинстве округов Кубанской области.

Геодемографические тренды развития приморских районов восточного Приазовья и Причерноморья, сложившиеся в последние десятилетия ХIХ в., еще отчетливее проступают в на- чале ХХ века. В пределах нижнего Подонья продолжается опережающее социально-экономическое развитие Ростова, к этому времени уже почти поглотившего сопредельную Нахичевань-на-Дону, и, тем самым, еще более упрочившего позицию крупнейшего городского центра всего южного макрорегиона. Динамично растет и приморский Таганрог, по своему демографическому потенциалу по-прежнему не уступающий Новочеркасску.

И в целом поселенческая сеть северо-восточного Приазовья, включившая несколько городских центров и сельские территории от Таганрога до Азова (Таганрогский и Ростовский округа), заключала к 1917 г. почти треть всего населения области Войска Донского 3. Расселенчес-кая плотность населения в пределах данной зоны достигала максимальной величины, составляя 55–65 чел./кв. км, сокращаясь с удалением от побережья (табл. 4).

Продолжался быстрый рост населения и восточного Причерноморья, составлявшего территорию Черноморской губернии, население которой в последние два десятилетия имперского периода выросло в 3,7 раза (с 57,5 тыс. до 215 тыс. человек). Демографический потенциал сопредельной Кубанской области, также отличавшейся очень динамичным ростом, за это время увеличился только на 61 % (что, впрочем, также превосходило общеимперский показатель).

Стремительный по своим темпам демографический рост Причерноморья во многом объяснялся сохранявшейся их недонаселенностью,

Таблица 3

Численность и плотность населения отделов Кубанской области и уездов Черноморской губернии, 1867–1914 гг.

|

Территории |

Численность населения, тыс. чел. |

Плотность, чел./кв. км |

|||

|

1867 г. |

1897 г. |

1914 г. |

1897 г. |

1914 г. |

|

|

Кубанская область |

|||||

|

Ейский * |

88 |

277,3 |

444 |

22,8 |

36,4 |

|

Таманский |

63,7 |

343 |

521 |

25,6 |

38,9 |

|

Екатеринодарский |

68,9 |

245,1 |

431,7 |

28,8 |

50,6 |

|

Баталпашинский |

– |

215,4 |

297 |

15,8 |

21,8 |

|

Кавказский |

– |

249,2 |

440 |

20,4 |

36,0 |

|

Лабинский |

– |

305,7 |

509,7 |

58,7 |

98,0 |

|

Майкопский |

– |

283,1 |

466 |

19,8 |

32,5 |

|

Черноморская губерния |

|||||

|

Новороссийский |

– |

34,9 |

98,6 |

11,9 |

33,7 |

|

Туапсинский |

– |

9,0 |

45 |

3,6 |

18,4 |

|

Сочинский |

– |

13,5 |

71,5 |

2,2 |

11,6 |

Примечания. Составлено по: [Первая всеобщая перепись ... , 1897; Статистический временник ... , 1871; Статистический ежегодник ... , 1915]; * – курсивом выделены приморские территории.

Таблица 4

Численность и плотность населения округов области Войска Донского, 1867–1914 гг.

|

Округа |

Численность населения, тыс. чел. |

Плотность, чел./кв. км |

|||

|

1867 г. |

1897 г. |

1914 г. |

1867 г. |

1914 г. |

|

|

Ростовский * |

197,0 |

369,7 |

570,8 |

58,9 |

65,0 |

|

Таганрогский |

144,53 |

413 |

698 |

14,3 |

55,8 |

|

Черкасский |

76,35 |

240,2 |

432,8 |

7,4 |

41,8 |

|

Донецкий |

168,9 |

455,8 |

692,5 |

10,8 |

44,4 |

|

Первый донской |

94,44 |

271,8 |

415,2 |

8,5 |

37,3 |

|

Второй донской |

161,48 |

239,1 |

368,1 |

6,5 |

14,9 |

|

Усть-медведицкий |

198,9 |

246,8 |

376 |

9,1 |

5,8 |

|

Хоперский |

141,7 |

251,5 |

381,4 |

10,0 |

27,2 |

|

Сальский |

23,9 |

76,3 |

121,4 |

1,5 |

7,5 |

Примечания. Составлено по: [Первая всеобщая перепись ... , 1897; Статистический временник ... , 1871; Статистический ежегодник ... , 1915]; * – курсивом выделены округа, выходившие к морскому побережью.

позволявшей даже ограниченному по количественным масштабам притоку переселенцев существенно увеличивать демографический потенциал местных территориальных сообществ. В середине 1910-х гг. только Новороссийский уезд по плотности системы расселения (33,7 чел./кв. км) был сопоставим с административными отделами Кубанской области, большинство которых в это время имело уже 32–38 жителей на один квадратный километр.

В Туапсинском уезде данный показатель составлял только 18,4 чел., в Сочинском был еще ниже (11,6 чел.). Но именно данные два южных уезда Черноморской губернии в конце имперского периода демонстрировали наиболее быстрые темпы роста населения. Число жителей в них выросло соответственно в 5,3 и 5 раз. Одна из причин – быстрое развитие курортно-рекреационной сферы, которая с начала ХХ в. стала превращаться в одну из сфер хозяйственной специализации кавказского Причерноморья, вслед за южным берегом Крыма. Расширение курортной инфраструктуры становится одним из локомотивов ускоренной урбанизации приморских территорий [Первые курорты Кубани ... , 2012]. За два неполных десятилетия население Сочи и Туапсе вырастает более чем в 7 раз.

На севере Причерноморья, наряду с рекреацией (Анапа, Геленджик), основным драйвером роста городов становится промышленность – крупный индустриальный узел формируется в районе Новороссийска. А сам центр продолжает ускоренно наращивать свой торгово-транспортный потенциал, окончательно оформляясь в качестве крупнейшего порта южного макрорегиона и все более оттягивая на себя товарооборот и торговые сети приазовских городов Кубанской области.

Появление успешного конкурента самым непосредственным образом сказывается на демографической динамике последних. По темпам роста Ейск и Темрюк (в 1897–1914 гг. их население выросло соответственно на 55 и 20 %) существенно уступали черноморским городам. Однако первый из них, все более отставая от Новороссийска, по своим размерам все еще оставался вторым центром Кубанской области. При этом сельские районы восточного Приазовья в конце имперского периода демонстрировали демографический рост, характерный для большинства других территорий Кубанской области (население Ейского округа в 1897–1914 гг. увеличилось на 60 %, Таманского – на 52 %).

Советский период

Первая мировая война незначительно отразилась на демографической динамике приморских территорий Дона и Кубани. Куда более ощутимым оказалось воздействие Гражданской войны, одним из эпицентров которой стала территория Юга России. Население ряда приморских центров Дона и Кубани к началу 1920-х гг. сократилось на 10–20 %, а Новороссийска – на треть (с 69 тыс. до 47,7 тыс. чел. за 1915–1923 гг.). Значительные потери понесло и сельское население данных территорий.

Только быстрый восстановительный рост 1923–1926 гг. позволил большинству причерноморских центров Кубани (Анапе, Сочи, Туапсе) к середине 1920-х гг. вернуть, а потом и несколько превзойти свои довоенные размеры. Городам Приазовья (Ейску, Темрюку, Азову) этого достичь не удалось. Население Ейска за 1915–1926 гг. сократилось более, чем на 30 %, Азова – на 25 %. И, тем не менее, именно приморское положение городов и сельских территорий нередко становилось значимым фактором, работавшим на ускоренное восстановление их хозяйственной жизни, а следом и демографического потенциала.

В целом население Черноморского округа, почти совпадавшего по своим пространственным контурам с Черноморской губернией имперского периода, в 1926 г. составляло 291,5 тыс. человек, то есть было на 35 % больше, чем в 1915 году. Выросло население и нижнего Дона, прежде всего за счет Ростова, восстановительный период которого также оказался весьма коротким. Уже к 1922/23 г. крупнейший южнороссийский центр вернул свои дореволюционные размеры.

Развитие приморской поселенческой сети Дона и Кубани существенно ускоряется во второй половине 1920-х – 1930-е годы. Данное ускорение совпадало с общей социально-экономической активизацией страны и южного макрорегиона, интенсивной индустриализацией и ростом городской системы СССР. Тем не менее даже на общем фоне ускоренной урбанизации рост ряда южнороссийских приморских центров был впечатляющим.

В пределах нижнего Подонья вокруг Ростова формируется крупнейшая в южном макрорегионе агломерация, развитие которой связано с индустриализацией и мощным ростом транспортнокоммуникационных функций самой донской столицы, а также города-спутника Батайска. Более чем в два раза увеличивается и население Таганрога, крупнейшего порта Ростовской области, существенно нарастившего в 1920–1930-е гг. свой промышленный потенциал. Тем самым, смещенная к Азовскому морю урбанизированная зона, протянутая от Таганрога до Новочеркасска, еще более увеличила свой удельный вес в численности населения всей области (к началу 1940-х гг. он уже достигал 38 %).

В Краснодарском крае максимальной демографической динамикой отличалось развитие юго-восточного Причерноморья, в пределах которого на месте ряда рекреационных центров начинает формироваться курортная зона всесоюзного значения [Ракачев, 2017]. За 1926–1939 гг. население Сочи вырастает почти в 5 раз (с 10,4 до 50 тыс. человек), Туапсе – в 2,5 раза (с 12 до 30 тыс. жителей). Но опережающими темпами растут не только курортные центры. На 40 % выросло население Новороссийска, крупного промышленного и ведущего портового центра Кубани, в 1930-е гг. вернувшего себе вторую позицию в демографическом рейтинге городских центров Краснодарского края 4.

Росло и сельское население восточного Причерноморья, продолжавшего привлекать значительное число трудовых мигрантов и переселенцев. Общий демографический потенциал причерноморских районов Кубани за 1926–1939 гг. вырос с 291,5 до 343 тыс. человек, притом численность населения всего края (без Адыгеи) вследствие масштабного голода начала 1930-х гг. практически не изменилась. В результате доля Причерноморья в структуре краевого населения увеличилась с 9,9 до 11,7 %.

Демографический рост городов восточного Приазовья был не столь динамичным. Население г. Ейска, крупнейшего из них, в 1926– 1939 гг. выросло только на 26,7 %. А сложные природные условия береговой зоны не способствовали расширению сельской поселенческой сети. При этом Ейский район оказался в группе наиболее пострадавших от голода в 1932–1933 гг. территорий края 5. Но значительными были демографические потери и других районов Приазовья, в середине 1930-х гг. краевое Приазовье впервые за весь российский период развития региона уступает восточному Причерноморью по общей численности населения.

В годы Отечественной войны значительная часть восточного побережья Азовского и Черного морей оказалась в зоне немецкой оккупации. Наиболее длительным оккупационный период был в пределах северо-восточного побережья Таганрогского залива. Сам Таганрог и его сельские окрестности (Неклиновский район) оставались под немецким контролем почти два года, что стало причиной повышенных демографических потерь.

Даже к началу 1960-х гг. в двух приморских районах Дона (Неклиновском и Азовском) проживало на 11 тыс. жителей меньше, чем перед войной (соответственно 140,3 и 151,4 тыс. чел.). Более коротким оказался восстановительный демографический период приморских городских центров Ростовской области, вступивших в новый период активной индустриализации. Таганрог вернул свой довоенный уровень (189 тыс. чел.) в середине 1950-х гг., а к 1960 г. его население превысило 200 тыс. человек. Еще стремительнее было послевоенное развитие Азова, население которого в 1939–1959 гг. выросло почти в 1,5 раза (с 39,9 до 59,3 тыс. чел.).

Но и в последующие десятилетия советского периода приморские территории Ростовской области демонстрировали несколько более высокие темпы демографического роста, чем дру- гие ее субрегионы. При этом наиболее динамичным был рост самой столичной агломерации. За 1959–1989 гг. Ростов и город-спутник Батайск увеличили свою долю в населении области с 20,2 до 25,8 % (табл. 5). Основным фактором ускоренного демографического роста урбанизированного приморского юго-запада области некоторое время по-прежнему оставалось развитие промышленности в сочетании с транспортной логистикой.

Однако уже в 1970-е гг. индустрия постепенно начинает терять значение в качестве основного драйвера урбанизации области. И демографический рост городских центров во все большей степени определяется их развитием в качестве комплексных средоточий административно-управленческих, социокультурных, научно-технологических, образовательных функций. Но и в данном отношении Ростов и вся его агломерация оказывались вне конкуренции в пределах региона.

К концу советского периода (1989 г.) югозападная урбанизированная зона, с учетом прилегающих сельских территорий, заключала уже 45 % населения области (в 1959 г. – 37,6 %). Тем самым, демографический «центр тяжести» Ростовской области с начала 1960-х гг. (после 20-летней заминки, связанной с войной) вновь продол- жил свое смещение в сторону морского побережья, концентрируясь в непосредственной пространственной близости (30–60 км) от Таганрогского залива.

Более сложным и неравномерным оказалось в 1950–1980-е гг. демографическое развитие приморских территорий Краснодарского края. Если поселенческая сеть восточного Приазовья росла в соответствии с общими темпами количественной динамики краевого населения, то в развитии причерноморских территорий в последние десятилетия советского периода обнаруживается заметное ускорение.

В 1960-е гг. население всей Кубани выросло на 15,7 %, а демографический потенциал краевого Причерноморья увеличился более чем на 70 %. Этот опережающий рост продолжился и в последующие десятилетия. В 1970–1980-е гг. население причерноморских районов устойчиво прибавляло 1,5–2,5 % в год (значительно больше, чем остальные территориальные сообщества региона за исключением Краснодара).

В абсолютных цифрах население кубанского Причерноморья за 1959–1989 гг. увеличилось почти в 2,5 раза (с 380 тыс. до 939 тыс. человек). Центральным фактором этого демографического роста являлось дальнейшее развитие всесоюзной курортно-рекреационной зоны. Юж-

Таблица 5

Динамика населения субрегионов Ростовской области

|

Территории |

1939 г. |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2017 г. |

|

Население, тыс. чел. |

||||||||

|

Вся область |

2 892,6 |

3 311,7 |

3 831,3 |

4 080,6 |

4 308,7 |

4 404,0 |

4 278,0 |

4 231,5 |

|

г. Ростов-на-Дону, Батайск |

573,5 |

668,7 |

874,1 |

1 024,2 |

1 111,2 |

1 175,7 |

1 201,1 |

1 257,0 |

|

Азов, Таганрог, Новочеркасск |

320,8 |

364,5 |

485,9 |

547,5 |

574,4 |

549 |

507,4 |

499,9 |

|

Приморские сельские районы (Неклиновский, Азовский) |

151,4 |

140,3 |

172,6 |

166,8 |

161,2 |

175,3 |

178,5 |

183,1 |

|

Аксайский и Мясниковский районы |

60,7 |

72,9 |

88,1 |

97,9 |

107,7 |

127,7 |

141,2 |

160,8 |

|

Юго-западная урбанизированная зона в целом |

1 106,4 |

1 246,4 |

1 620,7 |

1 836,4 |

1 954,5 |

2 027,7 |

2 028,2 |

2 100,8 |

|

Остальная территория области |

1 786,2 |

2 065,3 |

2 210,6 |

2 244,2 |

2 354,2 |

2 376,3 |

2 249,8 |

2 130,7 |

|

Доля в населении региона, % |

||||||||

|

г. Ростов-на-Дону, Батайск |

19,8 |

20,2 |

22,8 |

25,1 |

25,8 |

26,7 |

28,1 |

29,7 |

|

Азов, Таганрог, Новочеркасск |

11,1 |

11 |

12,7 |

13,4 |

13,3 |

12,5 |

11,9 |

11,8 |

|

Приморские сельские районы (Неклиновский, Азовский) |

5,2 |

4,2 |

4,5 |

4,1 |

3,7 |

4,0 |

4,2 |

4,3 |

|

Аксайский и Мясниковский районы |

2,1 |

2,2 |

2,3 |

2,4 |

2,5 |

2,9 |

3,3 |

3,8 |

|

Юго-западная урбанизированная зона в целом |

38,2 |

37,6 |

42,3 |

45 |

45,3 |

46,1 |

47,5 |

49,6 |

|

Остальная территория области |

61,2 |

62,4 |

57,7 |

55 |

54,7 |

53,9 |

52,5 |

50,4 |

Примечание. Составлено по: [Всесоюзные переписи населения ... , 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989; Всероссийские переписи населения ... , 2002, 2010; База данных показателей муниципальных образований, 2019 (Ростовская область)].

ный климат и теплое море, качественная по меркам СССР социальная инфраструктура привлекали в данный субрегион Кубани не только миллионы отдыхающих, но и значительное число новых переселенцев из других районов края, регионов РСФСР и союзных республик. Таким образом, значение имело не само наличие береговой зоны, но морского побережья, комфортного для пляжного отдыха. Только для Новороссийска и отчасти Туапсе в качестве значимых драйверов социально-экономического и демографического роста в последние десятилетия советского периода сохранялись промышленность и транспортно-перевалочная функция.

При этом данные сегменты специализации приморских территорий по своей способности притягивать и аккумулировать миграционные потоки определенно уступали рекреации. Наглядной иллюстрацией является сравнение темпов роста двух крупнейших черноморских центров Краснодарского края – северного, преимущественного промышленного и портового Новороссийска, и южного, курортного Большого Сочи. Если перед войной первый по численности населения почти в два раза превосходил Сочи, то к началу 1960-х гг. оба центра уже были сопоставимы по размерам 6, а в конце 1970-х гг. ведущий курорт СССР был уже в 1,5 раза больше, увеличив свой демографический перевес к концу советского периода до 67 %.

Учитывая, что территория Сочинского горсовета была вытянута вдоль береговой линии почти на 150 км, речь шла о масштабном демографическом росте протяженной прибрежной поселенческой сети. Однако и северные районы черноморской зоны, по темпам роста населения уступая южным, вместе с тем заметно превосходили демографическую динамику остального Краснодарского края.

В результате Причерноморье, еще в начале ХХ в. существенно отстававшее по плотности населения от большинства внутренних районов Кубани, к концу 1980-х гг. превращается в один из наиболее густонаселенных ее субрегионов (на многих участках побережья плотность населения в сельской местности поднималась уже до 100–200 чел./кв. км). В пределах черноморской зоны было уже сосредоточено более 20 % населения Краснодарского края (что почти в два раза превосходило показатель 1959 г.) (табл. 6). А с учетом восточного Приазовья, на приморских территориях Кубани к началу 1990-х гг. проживало уже 28,4 % всего населения региона. И доля «приморского» населения продолжала неуклонно расти.

Постсоветский период

Еще отчетливее перечисленные геодемог-рафические тенденции в развитии приморских территорий Дона и Кубани проявились в постсоветский период. В условиях, когда центральным двигателем экономики становится не промышленность или социокультурный потенциал, а комплексная сфера услуг, максимальные стимулы к социодемографическому развитию получают региональные столицы, концентрирующие основные государственные и частные инвестиции, значительную долю строительной деятельности, ритейлерские сети, обладающие широким рын-

Таблица 6

Динамика населения субрегионов Краснодарского края

|

Территории |

1939 г. |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

2018 г. |

|

Население, тыс. чел. |

||||||||

|

Приазовские районы |

284,7 |

320,2 |

341,0 |

420,4 |

380,8 |

484,7 |

486,3 |

489,0 |

|

Причерноморские районы |

342,9 |

380 |

651,4 |

806,0 |

939,1 |

1 019,8 |

1 084,0 |

1 303,4 |

|

Краснодар |

203,8 |

313 |

464,1 |

557 |

634,7 |

646,2 |

784,8 |

1 008,0 |

|

Остальная территория края |

2 099,5 |

2 464,7 |

2 567,6 |

2 628,3 |

2 701,4 |

3 003,9 |

2 900,5 |

2 847,9 |

|

Всего * |

2 930,9 |

3 477,8 |

4 024,1 |

4 411,7 |

4 656,0 |

5 154,6 |

5 255,6 |

5 648,3 |

|

Доля, % |

||||||||

|

Приазовские районы |

9,7 |

9,2 |

8,5 |

9,5 |

8,2 |

9,4 |

9,3 |

8,7 |

|

Причерноморские районы |

11,7 |

10,9 |

16,2 |

18,3 |

20,2 |

19,8 |

20,6 |

23,1 |

|

Все приморские районы |

21,4 |

20,1 |

24,7 |

27,8 |

28,4 |

29,2 |

29,9 |

31,8 |

|

Краснодар |

7,0 |

9,0 |

11,5 |

12,6 |

13,6 |

12,5 |

14,9 |

17,8 |

|

Остальная территория края |

71,6 |

70,9 |

63,8 |

59,6 |

58,0 |

58,3 |

55,2 |

50,4 |

Примечания. Составлено по: [Всесоюзные переписи населения ... , 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989; Всероссийские переписи населения ... , 2002, 2010; База данных показателей муниципальных образований, 2019 (Краснодарский край)]; * – без Адыгеи.

ком труда и платежеспособным населением. Серьезные импульсы к социально-экономическому развитию получают и крупные рекреационные центры, привлекающие значительное число отдыхающих, а соответственно и устойчивые финансовые ресурсы, запускающие в рост местную экономику и социальную сферу.

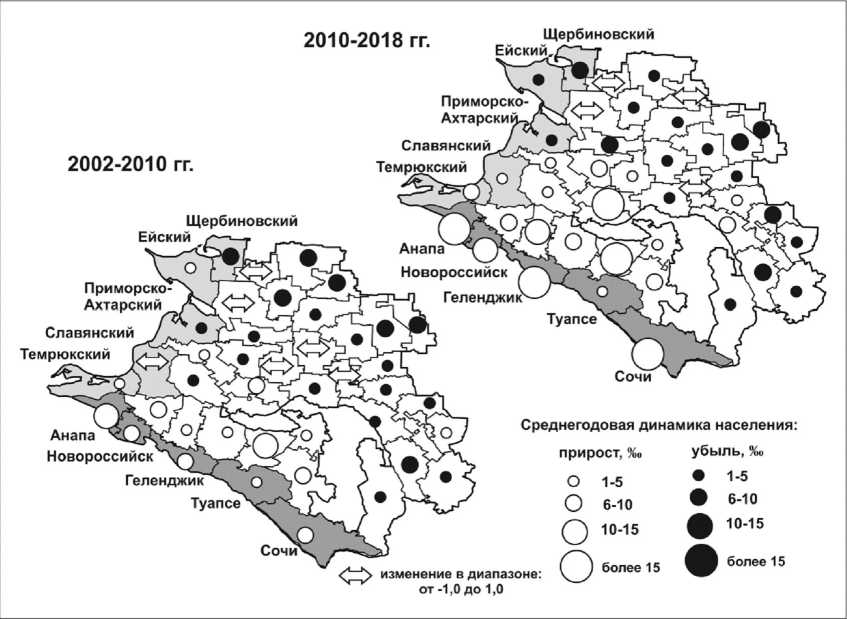

Наглядной иллюстрацией является постсоветская демографическая динамика Краснодарского края, одного из немногих российских регионов, в котором рост населения не прекращался со второй половины 1940-х годов. Но если в 1990-е гг. масштабный миграционный приток был характерен практически для всей Кубани, то с начала XXI в. он четко локализовался, разделяя территорию края на две части (рис. 1) – зону опережающего развития, включавшую Краснодар, восточное Причерноморье и районы, расположенные между ними, и зону экстенсивной динамики (или стагнации), заключавшую все остальные территории, в том числе большую часть краевого Приазовья, рекреационный потенциал которого многократно уступал черноморскому побережью края.

Заметная часть приазовских территорий Кубани в последние 15–20 лет теряла население, другая находилась в демографической стагнации. Среди территорий, демонстрировавших устойчивый рост, можно выделить Темрюкский район, получивший дополнительные стимулы к социо-демографическому развитию после 2014 г. (включение в состав России Крымского полуострова и начало масштабных работ по строительству Крымского моста и связанной с ним комплексной инфраструктуры). Но в целом демографический потенциал всего кубанского Приазовья на протяжении двух последних десятилетий находится в состоянии динамического равновесия (рост на 1,0 % за 2002–2019 гг.). А в пределах краевого Причерноморья в первые два десятилетия XXI в. фиксировались два эпицентра роста – северный и южный, с разрывом в районе туапсинского побережья, которое не смогло занять серьезных позиций в региональном рекреационном комплексе.

В результате доля Туапсинского административного района в населении Причерноморья сократилась с 12,3 % в 2002 г. до 11,7 % в 2010 г. и 9,9 % – в 2018 году.

В целом же за 2010–2018 гг. доля причерноморских районов в населении всей Кубани выросла с 20,6 до 23,1 %. И если темпы их опе-

Рис. 1. Динамика населения административных районов Краснодарского края, 2002–2018 гг.

Примечание. Составлено по: [Всероссийские переписи населения ... , 2002, 2010; База данных показателей муниципальных образований, 2019 (Краснодарский край)].

режающего социодемографического развития сохранятся (что является весьма вероятным сценарием), то уже к середине 2020-х гг. более четверти краевого населения может быть сосредоточено в восточном Причерноморье. Но устойчивость данного тренда указывает, что он может сохраниться и в более отдаленной перспективе.

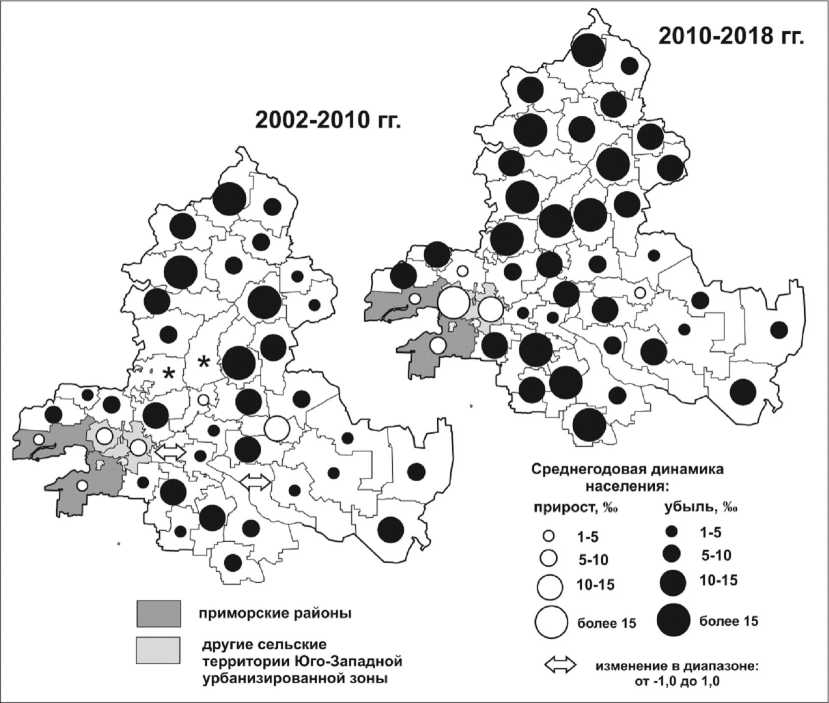

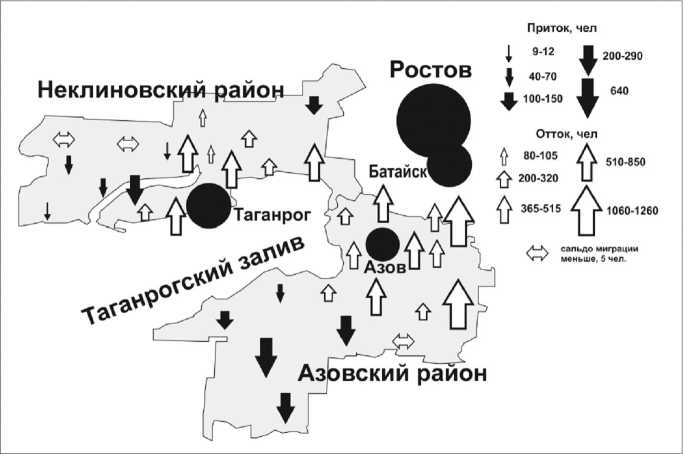

В Ростовской области (рис. 2) столичная агломерация и прилегающие сельские территории, включая два приморских района с начала 2000-х гг., являются единственными административными образованиями региона, демонстрирующими устойчивый демографический рост. И этот рост, учитывая естественную убыль населения, обеспечивается исключительно миграционным притоком. Причем в самих приморских районах области береговая поселенческая сеть, как свидетельствует сальдо миграции, не имеет однозначного преимущества перед поселениями, отодвинутыми от моря (рис. 3). Центральную роль играло не наличие/отсутствие морского берега, а расстояние и хорошая транспортная дос- тупность от Ростова и Таганрога. То есть ускоренный рост населения приморских территорий являлся следствием развития садово-дачной системы расселения ведущих городов, а также одним из составных элементов процесса метро-полизации регионального пространства – нарастающей концентрации человеческого потенциала в ростовской агломерации.

Таким образом, непосредственно рекреационная функция в демографической динамике приморской сети Ростовской области была выражена слабо. Более того, население крупнейших приморских центров – Азова и Таганрога с начала ХХI в. устойчиво сокращалось. И центральную роль в поступательной концентрации населения области в ее юго-западной урбанизированной зоне играл рост самой региональной столицы и города-спутника Батайска. В 2019 г. в этой зоне, занимавшей менее 8 % площади области, была сосредоточена уже половина ее населения. Аус-тойчивость данного тренда указывает на большую вероятность сохранения ее не только в ближайшие годы, но и в более отдаленной перспек-

Рис. 2. Динамика населения административных районов Ростовской области, 2002–2018 гг.

Примечание. Составлено по: [Всероссийские переписи населения ... , 2002, 2010; База данных показателей муниципальных образований, 2019 (Краснодарский край)].

Рис. 3. Суммарное сальдо миграции в сельских поселениях приморских районов Ростовской области, 2011–2017 гг., чел.

Примечание. Составлено по: [База данных показателей муниципальных образований, 2019 (Ростовская область)].

тиве. К 2030 г. на юго-запад может уже приходиться порядка 53–55 % демографического потенциала всего региона.

Выводы

Oпережающий рост населения приморских территорий Дона и Кубани являлся устойчивым трендом, фиксируемым на протяжении последних 130–150 лет. При этом в пределах Краснодарского края (Кубанской области) данный рост был характерен для причерноморских районов и не распространялся на восточное Приазовье, а в Ростовской области (области Войска Донского) отличал не саму береговую поселенческую сеть, а отодвинутый от Таганрогского залива на 25–30 км Ростов-на-Дону с городом-спутником Батайском и сельскими окрестностями.

Центральную роль в опережающем росте демографического потенциала кубанского Причерноморья с начала ХХ в. играло развитие рекреационного комплекса, дополняемое на северном участке черноморского побережья (район Новороссийска) промышленностью и торговотранспортной специализацией. В имперский период торговля и транспортно-перевалочная деятельность являлись основными причинами ускоренного роста численности населения и в приморской зоне Донского региона (области Войска Донского). В советский период в число основных драйверов демографического роста Ро- стовской агломерации входит индустриализация, которую с 1960–1970-х гг. в этом качестве все активнее дополняет (а затем и начинает замещать) комплекс социокультурных функций региональной столицы. А с начала постсоветского периода центральным фактором демографической динамики урбанизированной зоны нижнего Дона становится процесс метрополизации регионального пространства, связанной с нарастающей концентрацией населения (и человеческого потенциала в целом) в пределах региональной агломерации.

За 1959–2019 гг. доля приморских территорий в структуре всего регионального населения выросла в Ростовской области с 37,6 до 50 %, в Краснодарском крае – с 20,1 до 31,8 %. Речь идет об устойчивом демографическом тренде, со своей стороны стимулируемым комплексом социально-экономических процессов, протекающих в пространстве обоих регионов. Данное обстоятельство дает основание полагать, что процесс нарастающей концентрации населения в пределах их приморских территорий сохранится не только в ближайшие годы, но и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Список литературы Демографический потенциал приморских территорий Дона и Кубани - векторы и факторы количественной динамики (последняя треть ХIХ - начало XXI в.)

- База данных показателей муниципальных образований, 2019 // Сайт главной Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi (дата обращения: 14.08.2019).

- Волкова Н. Г., 1974. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII - начале XX века. М.: Наука. 276 с.

- Всероссийские переписи населения 2002-2010 гг. Численность населения России, субъектов Российской Федерации, городов и районов. 2002, 2010 // Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus02-10_reg1.php (дата обращения: 07.08.2019).

- Всесоюзные переписи населения 1926-1989 гг. Численность наличного населения СССР по районам и городам, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 // Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_26-89.php (дата обращения: 08.08.2019).

- Герман К., 1819. Статистические исследования относительно Российской империи. СПб.: Императорская Академия наук. 326 с.

- Города в России, 1914. СПб.: Центр. стат. ком. МВД. 1157 с.

- Ивницкий Н. А., 2009. Голод 1932-1933 гг. в СССР. М.: Собрание. 290 с.

- Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г., 1897 // Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_ 97_uezd.php?reg (дата обращения: 07.08.2019).

- Первые курорты Кубани на берегах Черного моря, 2002. URL: https://www.yuga.ru/articles/society/2995. html (дата обращения: 11.08.2019).

- Ракачев В. Н., 2017. Население Кубани и Ставрополья в 1930-1950-е гг.: историко-демографическое исследование. Краснодар: Изд-во Краснодар. гос. ун-та. 350 с.

- Скальковский А. А., 1850. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. 1. География, этнография, народонаселение Новороссийского края. Одесса: Тип. Нитче. 364 с.

- Статистический временник Российской империи. Выпуск первый, 1871. СПб.: Издание центрального статкомитета МВД. 276 с.

- Статистический ежегодник России 1914 г., 1915. Пг.: Тип. Штаба Петроградского военного округа. 569 с.

- Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи, Великого княжества Финляндского и Царства Польского, 1842. Спб.: Тип. Карла Крайя. 74 с.