Демографическое развитие Республики Саха (Якутия): состояние и перспективы

Автор: Сукнва С.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Демографическое развитие субъектов Дальневосточного федерального округа

Статья в выпуске: 1 (179), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности развития населения Республики Саха (Якутия). Представлена структура формирования демографического потенциала и проанализированы причины его потерь. Показаны динамика и компоненты изменения численности и структуры населения за период с 1985 по 2010 гг. Предложены меры по укреплению демографического фактора социально-экономического развития республики.

Население, демографический потенциал, рождаемость, смертность, миграция, демографическое поведение, возрастная структура, прогноз населения

Короткий адрес: https://sciup.org/143181701

IDR: 143181701

Текст научной статьи Демографическое развитие Республики Саха (Якутия): состояние и перспективы

Демографическое развитие как результат изменения количественных и качественных характеристик воспроизводства населения является непременным условием развития производительных сил любого региона. Усложнение общественных отношений, расширение противоречий в них ведут к тому, что демографические процессы также идут в направлении усложнения традиционных либо трансформации или возникновения ранее ненаблюдаемых явлений, нередко в нежелательном для общества или государства направлении. Это тем более актуально для регионов Севера, ставших в современных условиях депрессивными. Возрастной и гендерный состав населения северных регионов формировался на протяжении длительного периода освоения и заселения данных территорий, прежде всего за счет миграционного притока населения, а также высокого уровня рождаемости в результате сохранения традиционной модели демографического поведения коренных народов, населяющих эти территории. Происходящие процессы в политике и экономике привели к изменениям социально-экономических условий в стране, что непосредственно отразилось на раз- витии ее окраинных территорий. Особенно негативно повлияли на демографическую ситуацию миграционный отток населения и вызванные им деформации демографических структур, изменение демографического поведения, что привело к значительным потерям потенциала демографического развития этих регионов.

Одним из крупнейших по территории северных регионов России является Республика Саха (Якутия), расположенная на северо-востоке, в большом удалении от центра и экономически развитых районов страны. В результате миграционного оттока на протяжении последних двух десятилетий республика теряет население – миграционные потери составили более 250 тыс. чел. Сохраняющийся естественный прирост частично компенсирует миграционную убыль, но вместе с тем в последнем десятилетии прошлого века отмечалось снижение рождаемости и повышение смертности населения, нисходящая динамика сочеталась с негативными изменениями в составе населения, обусловленными деформацией демографических структур. Некоторые позитивные сдвиги в уровне рождаемости произошли в начале XXI в., при этом заметного со- кращения смертности не наблюдается. Сохраняется миграционная убыль населения. Происходят изменения возрастной структуры населения – растет численность лиц пожилого возраста, снижается количество молодёжи, вступающей в трудоспособный возраст, что ведет к сокращению трудоспособного населения и может серьёзно осложнить ситуацию на рынке труда. В связи с этим возрастает актуальность определения путей улучшения демографической ситуации в республике и достижения главной цели семейной и демографической политики Республики Саха (Якутия) – устойчивого и качественного развития демографического потенциала региона [1].

Основными факторами формирования демографического потенциала выступают численность населения, присущая ему демографическая структура и демографическое поведение. Реализуется демографический потенциал через протекающие в регионе демографические процессы, поэтому структурный и поведенческий факторы его формирования носят опосредованный характер, а интенсивность демографических процессов определяется, в том числе, сформировавшимися к настоящему времени структурой населения и его поведенческими установками. Заложенные в структуре и определяемые демографическим поведением населения совокупные способности к воспроизводству обусловлены региональ- ными демографическими процессами, зависящими от особенностей возрастно-половой, брачной, миграционной структуры населения и демографического поведения, а также осуществляемой на данной территории социально-экономической политикой (рис. 1).

Одним из важных компонентов формирования демографического потенциала выступает численность населения, ее изменение в Республике Саха (Якутия) до 1990-х гг. характеризовалось неуклонным ростом с высокими темпами. Затем, как и во всех северных регионах России, в Якутии отмечается сокращение населения – за период с 1991 по 2010 гг. оно уменьшилась на 14,3% (с 1119,0 до 958,2 тыс. чел.). Вместе со снижением численности населения происходит понижение его трудоспособной части, хотя в начале 2000-х гг. в республике наметилась тенденция к абсолютному увеличению численности населения в трудоспособном возрасте, что явилось результатом действия структурного фактора (рис. 2).

На возрастные характеристики населения оказали влияние «демографические волны», являющиеся следствием изменений в возрастной структуре населения, связанных со вступлением в трудоспособный возраст многочисленного поколения родившихся в середине 1980-х гг. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что к настоящему времени структурный фактор пополнения трудовых ресур-

Рис. 1. Схема формирования демографического потенциала региона

годы

Рис. 2. Динамика численности населения Республики Саха (Якутия)

сов себя практически исчерпал. Начиная с 2008 г., в республике сокращается численность населения в трудоспособном возрасте, при небольшом увеличении общей численности населения. Демографические аспекты воспроизводства населения составляют естественную границу формирования трудовых ресурсов.

Особое место здесь занимает возрастно-половая структура населения, как его важнейшая характеристика, являющаяся основой количественных и качественных изменений ресурсов для труда. Действие структурного фактора сказывается на замещении населения в трудоспособном возрасте. На смену поколению, достигшему верх- ней границы трудоспособного возраста (60 лет мужчины, 55 лет женщины) приходит молодое поколение, вступающее в трудоспособный возраст (16 лет), и в ближайшие годы численность достигших пенсионного возраста жителей начнет превышать количество шестнадцатилетних граждан, вступающих в трудоспособный возраст.

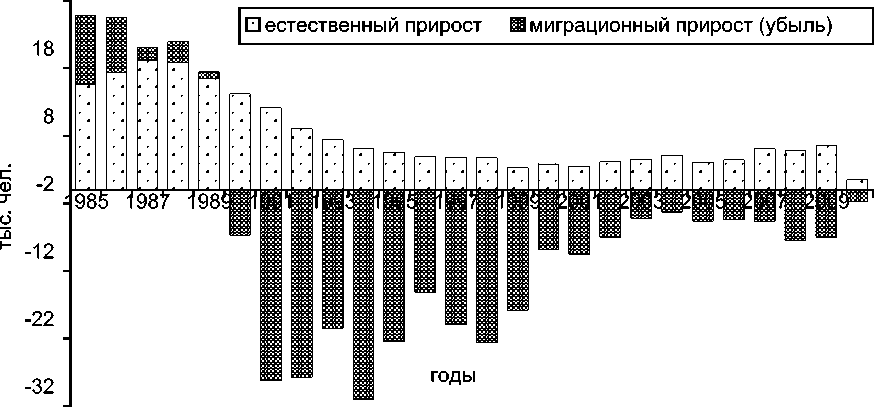

Причинами сокращения населения республики стала миграционная убыль в сочетании с понижением естественного прироста (рис. 3). В 1990 г. поток выбытий за пределы республики впервые превысил встречный поток прибывающего на ее территорию населения. В последующие годы размеры миграционной убыли уже не компенсиро-

Рис. 3. Соотношение естественного и миграционного прироста населения Республики Саха (Якутия), 1985–2010 гг.

вались снижающимся естественным приростом, и миграционный фактор стал причиной сокращения населения.

Определенное улучшение демографической ситуации в республике отмечается с двухтысячного года. Увеличился естественный прирост, который практически полностью компенсирует сохраняющуюся миграционную убыль. Результатом рассмотренных демографических процессов стало изменение возрастной структуры населения, сокращение рождаемости и миграционный отток молодежи привели к его постарению. По данным переписи 2010 г., средний возраст жителя республики увеличился на 3 года в сравнении с переписью 2002 г. и составил 33 года [2, с. 6]. Ввиду того, что процессы смертности, рождаемости, миграции определяются возрастом человека, изменение возрастного состава оказывает непосредственное воздействие на весь процесс демографического развития.

Большое влияние на возрастно-половую структуру населения Якутии оказала безвозвратная миграция. Значительные миграционные потери 1990-х гг. прошлого века привели к сокращению населения республики, потерям ее демографического потенциала. Сложившаяся миграционная ситуация привела к оттоку населения, адаптированного к условиям проживания и работы в регионе. Основными обстоятельствами выезда населения за пределы республики являются личные, семейные, возвращение к прежнему месту жительства, а также причины, связанные с работой или учебой. При стабильно отрицательном сальдо миграции по всем причинам в республике отмечается положительное сальдо миграции в связи с работой. Произошли изменения в качественных характеристиках миграционных потоков. Снизился образовательный уровень мигрантов, прибывающих на территорию республики для работы. Уровень профессиональной подготовки выбывающих трудовых мигрантов значительно выше по сравнению с мигрантами, прибывающими на территорию республики с целью трудоустройства. Так, в потоке выбытий в 2010 г. 54,2% составили лица с профессиональным высшим образованием. Среди мигрантов, прибывающих в республику на работу, высшее образование имеют лишь 29,5% и 32,9% не обладают профессиональной специальной подготовкой [3, с. 40–43].

Благоприятным фактором демографического развития республики выступает сохранение есте- ственного прироста населения, который определяется двумя разнонаправленными процессами: рождаемостью и смертностью. Относительно высокий уровень рождаемости сохраняется в республике за счет сельской местности, где проживает преимущественно коренное население. По данным переписи 2002 г., 65,3% населения якутской национальности проживало в сельской местности республики, составив 83,3% от всех жителей села [4, с. 20]. Для сельского населения характерно сохранение традиционной модели рождаемости с высокой долей рождений в младших возрастных группах и высоких порядков, что способствует сохранению показателей рождаемости на уровне расширенного воспроизводства. Вместе с тем происходят изменения в демографическом поведении, которые постепенно распространяются и на сельскую местность.

Об изменениях рождаемости можно судить по показателю суммарного коэффициента – его динамика свидетельствует о том, что в республике с начала 1990-х гг. произошло заметное снижение суммарного коэффициента рождаемости с 2,404 в 1990 г. до 2,038 – в 2010 г. (табл. 1).

Несмотря на это снижение, суммарный коэффициент рождаемости сельского населения республики продолжает сохраняться высоким (2,771 в 2010 г.). Подъем рождаемости с начала 2000 г. в большей степени характерен для горожан, тем не менее, в городской местности республики

Таблица 1

Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения Республики

Саха (Якутия)

|

Годы |

Все население |

Городское население |

Сельское население |

|

1990 |

2,404 |

2,028 |

3,212 |

|

1995 |

1,995 |

1,568 |

2,936 |

|

2000 |

1,750 |

1,431 |

2,507 |

|

2001 |

1,757 |

1,492 |

2,409 |

|

2002 |

1,843 |

1,574 |

2,521 |

|

2003 |

1,851 |

1,654 |

2,308 |

|

2004 |

1,897 |

1,684 |

2,418 |

|

2005 |

1,752 |

1,548 |

2,252 |

|

2006 |

1,730 |

1,530 |

2,280 |

|

2007 |

1,920 |

1,620 |

2,770 |

|

2008 |

1,934 |

1,737 |

2,463 |

|

2009 |

2,044 |

1,800 |

2,623 |

|

2010 |

2,038 |

1,778 |

2,771 |

Источник: [5, с. 71]

рождаемость остается ниже уровня простого замещения поколений (1,778), а привлекательность низкой рождаемости для большинства населения все более укореняется в образе жизни и системе ценностей.

Разложение прироста числа рождений на составляющие компоненты за счет изменений возрастной структуры и интенсивности рождений вследствие отклика на меры демографической политики с применением индексного метода позволило оценить роль данных факторов в изменении рождаемости. Так, в начале 1990-х гг. неблагоприятная возрастная структура дополнялась снижением интенсивности рождений – сложная социально-экономическая ситуации в стране вынуждала семьи откладывать рождение детей. Неблагоприятный структурный фактор действовал на протяжении всех 1990-х гг. в сочетании с сокращением интенсивности рождений. Рост рождаемости в 2000-е гг. отчетливо продемонстрировал влияние повышения интенсивности рождений. В динамике данного компонента – увеличения рождаемости отмечается резкий скачек в 2007 г. как ответная реакция на дополнительные меры материальной помощи семьям и стимулирование повторных рождений (материнский капитал, увеличение размеров пособий, оплата пребывания детей в детских дошкольных учреждениях) [6]. Повышение интенсивности рождений происходит на фоне благоприятной возрастной структуры – в активный репродуктивный возраст вступило многочисленное поколение родившихся в 1980-е гг., когда в стране наблюдался подъем рождаемости. Необходимо обратить внимание, что положительный эффект демографической волны скоро себя исчерпает, а активный отклик на меры демографической политики проявятся в первые 2–3 года. Свидетельством тому стало сокращение ежегодного прироста рождений в городской местности. На снижение рождаемости оказывают влияние происходящие в республике изменения норм репродуктивного и матримониального поведения. Снижение уровня легитимной брачности и рост числа юридически не оформленных брачных союзов – показатель изменения социальных функций семьи и брака, их роли в жизни личности и неотъемлемая черта процесса модернизации демографического поведения в целом. Для воспроизводства населения – это негативный процесс, ведущий к сокращению среднего уровня рождаемости. Отмечается более позднее вступление в брак, повышается доля мужчин и женщин никогда не состоявших в браке в наиболее активном репродуктивном возрасте 25–29 лет. Так, если по переписи 1979 г. их доля среди мужчин республики составляла 23% и 14,9% среди женщин, то к 2002 г. доля мужчин никогда не стоявших в браке к данному возрасту возросла до 34,8% и женщин – до 23,6% [7, с. 38]. Более позднее вступление в брак определяет и более позднее появление на свет первого ребенка. Все больше становится незарегистрированных браков. По данным переписи 2002 г., таковых в республике было 13,1%, в 2010 г. доля незарегистрированных браков возросла до 17,8% [2, с. 7]. Одним из существенных показателей современной модели репродуктивного и матримониального поведения является рост внебрачных рождений. Внебрачная рождаемость – это тот показатель текущей демографической статистики, который косвенно отражает распространение новых, незарегистрированных форм брака. Статистические данные свидетельствуют об ее увеличении с 17,9% в 1990 г. до 37,8% в 2010 г., причем доля внебрачных рождений практически одинакова в городской и сельской местности [5, с. 81].

За счет высоких показателей рождаемости в сельской местности республика сохраняет свое положение в десятке регионов России с самым высоким уровнем рождаемости. Трансформации модели репродуктивного и брачного поведения населения подтверждают результаты социологодемографических обследований населения республики, которые показали, что репродуктивные планы населения в отношении числа детей в семьях имеют существенную дифференциацию в зависимости от места проживания, этнической принадлежности, образовательного уровня, возраста респондентов, числа детей в родительской семье. Разница между средним желаемым и ожидаемым числом выступает характеристикой резерва повышения рождаемости при создании благоприятных условий для реализации потребностей в детях. Самые значительные резервы отмечаются по группе молодого населения до 24 лет, однако сам уровень репродуктивных планов в данной группе ниже уровня простого воспроизводства (1,9 рождений в расчете на 1 женщину репродуктивного возраста вместо 2,15) [7, с. 102]. Поэтому необходимо не только создавать благоприятные условия для реализации имеющейся потребности в детях, но и повышать сами репродуктивные установки через формирование общественного мнения о се-

Таблица 2

Средний возраст смерти по основным классам причин смерти в 2009 г., число лет

|

Основные классы причин смерти |

Республика Саха (Якутия) |

Российская Федерация |

||

|

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

|

|

От всех причин (eo) |

60,6 |

72,3 |

62,7 |

74,6 |

|

Инфекционные |

47,2 |

56,7 |

44,1 |

44,0 |

|

Новообразования |

65,9 |

69,9 |

66,1 |

68,4 |

|

Система кровообращения |

67,5 |

76,2 |

69,4 |

79,0 |

|

Органы дыхания |

61,1 |

69,1 |

62,7 |

67,2 |

|

Органы пищеварения |

58,9 |

61,7 |

57,0 |

64,7 |

|

Внешние причины |

41,2 |

44,7 |

44,9 |

51,6 |

Источник: [8, с. 359–371].

мье с двумя-тремя детьми как общественно одобряемой модели. В настоящее время в республике преобладают семьи с 1 ребенком в городской местности и 2 детьми – в сельской. По данным переписи населения 2010 г., средний размер домохозяйства в республике составил 2,9 чел., в городской местности – 2,7 и в сельской – 3,3 чел. [2, с. 22].

Важным компонентом демографического потенциала выступает смертность населения. Ситуация со смертностью в республике во многом схожа с общероссийской обстановкой. Главными причинами смерти являются болезни системы кровообращения, внешние причины и онкологические заболевания. При этом уровень смертности от внешних причин заметно выше среднероссийских показателей, что выводит внешние причины на второе место в структуре региональной смертности. В последние годы возрастает уровень смертности от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, что связано, прежде всего, с изменениями возрастного состава населения, его постарением, а также омоложением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Понижение младенческой и смертности от внешних причин положительно повлияло на увеличение средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. В 2009 г. средняя продолжительность жизни населения республики составила 66,5 лет, мужчины республики в среднем живут 60,9 лет, женщины – 72,5 лет. Однако необходимо отметить, что эти показатели все еще ниже среднероссийского уровня: мужчины – 62,8 лет, женщины – 74,7 лет [5, с. 180], не говоря уже о развитых странах.

Сохраняется существенный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин – женщины живут дольше мужчин в среднем на 12 лет. Показательным является сопоставление среднего возрас- та смерти от различных причин со средней ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (табл. 2).

Так, смертность от внешних причин наступает значительно раньше по сравнению со средней ожидаемой продолжительностью жизни, этот разрыв в 2009 г. составил 27,6 лет для женщин и 19,4 года для мужчин. В республике в более раннем возрасте уходят из жизни в результате болезней системы кровообращения и внешним причинам – средний возраст смерти по эти причинам ниже среднероссийского. Уровень смертности выступает важным фактором демографического развития. Ее сокращение и укрепление здоровья способствует росту численности населения, сохранению благоприятного возрастного состава, продолжительной активной, здоровой жизни. Состояние смертности является производной от уровня социально-экономического развития, условий и образа жизни, эффективности развития системы здравоохранения и доступности медицинской помощи.

Для оценки перспектив демографического развития республики нами разработан прогноз численности и состава населения в зависимости от сценариев демографического развития. По первому инерционному сценарию ожидается сокращение численности населения, которая к 2025 г. достигнет 876,1 тыс. чел. (табл. 3). По данному варианту предполагается сохранение миграционной убыли, уровень рождаемости, заложенный в расчеты, основан на показателях рождаемости, достигнутой в последнее десятилетие, показатели смертности также учтены в прогнозе по позитивной динамике, сложившейся за последнее десятилетие. По данному варианту ожидается сокращение численности населения в детском и трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению демографического потенциала республики.

Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия), тыс. человек

Таблица 3

|

Возрастные группы |

2010 г. |

2015 г. |

2020 г. |

2025 г. |

|

Вариант 1 |

||||

|

все население |

949,3 |

943,3 |

919,3 |

876,1 |

|

в том числе: |

||||

|

дети |

220,9 |

225,8 |

222,9 |

201,9 |

|

трудоспособный возраст |

608,9 |

559,0 |

499,8 |

455,3 |

|

старше трудоспособного возраста |

119,5 |

158,5 |

196,5 |

218,8 |

|

Вариант 2 |

||||

|

все население |

949,3 |

979,7 |

1006,0 |

1027,3 |

|

в том числе: |

||||

|

дети |

220,9 |

230,9 |

243,3 |

246,4 |

|

трудоспособный возраст |

608,9 |

601,8 |

593,1 |

601,3 |

|

старше трудоспособного возраста |

119,5 |

146,9 |

169,6 |

179,6 |

|

Вариант 3 |

||||

|

все население |

949,3 |

985,4 |

1019,5 |

1050,9 |

|

в том числе: |

||||

|

дети |

220,9 |

231,5 |

246,2 |

253,5 |

|

трудоспособный возраст |

608,9 |

608,9 |

608,1 |

624,5 |

|

старше трудоспособного возраста |

119,5 |

145,0 |

165,2 |

172,9 |

Второй вариант предполагает существенные трансформации в миграционных перемещениях населения. Сальдо миграции во внешнем для республики обмене нулевое, во внутриреспубликан-ских перемещениях сохраняется отток сельских жителей в городскую местность, в результате чего сальдо сельско-городской миграции отрицательно. Изменения коснутся показателей рождаемости населения – в прогнозный сценарий заложен небольшой рост суммарного коэффициента рождаемости городского населения и его понижение в сельской местности. Предполагаемое снижение смертности населения в прогнозном периоде скажется на росте ожидаемой продолжительности жизни населения городской и сельской местности. Третий вариант содержит сценарии рождаемости и смертности аналогичные второму, изменения коснулись миграции – положительное ежегодное сальдо внешней миграции достигается за счет городской местности и составит в среднем 1 тыс. чел.

Как показали прогнозные расчеты, в долгосрочном периоде республику ожидают заметные демографические изменения, определяемые демографическим старением. По всем вариантам прогнозных расчетов ожидается рост демографической нагрузки. По первому варианту снижение рождаемости и рост смертности населения за счет изменений возрастно-половой структуры населения приведет к естественной убыли с 2020 г. Возможности демографического роста связаны с повышением рождаемости, снижением смертности, увеличением продолжительности здоровой жизни и миграционным приростом населения. Нарастающий миграционный отток сельского населения во внутрирегиональной миграции ведет к нарушению демографического потенциала, диспропорциям на брачном рынке и как следствие сокращению сельского населения. В настоящее время положительное влияние на воспроизводство населения оказывает имеющийся демографический потенциал, определяемый, прежде всего, благоприятной возрастной структурой населения, а также сохраняющимся высоким уровнем рождаемости сельского населения. При этом необходимо отметить, что влияние молодой возрастной структуры населения является временным, и через 3–5 лет оно себя исчерпает. В динамике прогнозной численности ожидается также сокращение трудоспособного населения и, вследствие старения, рост старших возрастных групп. Учет перспектив социальноэкономического развития и прогнозная оценка населения свидетельствуют о том, что важным фак- тором формирования населения, не умаляя роли естественного прироста, в республике остается внешняя миграция населения.

В силу сложившегося хода демографических событий в республике будет развиваться процесс естественного старения населения, в частности, важным индикатором старения выступает показатель средней ожидаемой продолжительности жизни населения и, следовательно, увеличение среднего возраста населения. Поэтому основная роль в обеспечении положительной динамики населения республики должна отводиться регулированию миграции, поддержанию существующего уровня рождаемости, снижению смертности и повышению продолжительности здоровой, активной жизни населения, особенно мужчин. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, прежде всего по развитию социальной инфраструктуры, повышению уровня и качества жизни населения, регулированию миграционных потоков для улучшения демографической ситуации в республике. При этом решение демографических проблем возможно только во взаимосвязи с общей экономической политикой и изменением всей социально-экономической ситуации. Демографические процессы носят инерционный характер, поэтому результаты отклика населения на изменения социально-экономических условий выражаются опосредованно через поведение населения и проявляются лишь спустя некоторое время. Благоприятная возрастная структура, характеризующаяся высокой долей трудоспособного населения, положительно сказывается на современной ситуации на рынке труда, однако уже в ближайшие годы проблема замещения пожилого населения малочисленным поколением родившихся в 1990-е гг. остро станет перед экономикой республики. Наметившаяся положительная динамика в снижении младенческой смертности и повышении рождаемости требует дополнительных мер поддержки, в том числе и существенных материальных вложений. В настоящее время в связи с постепенным исчерпанием потенциала возрастной структуры необходимы изменения в демографическом поведении населения. Наиболее важными из них, на наш взгляд, являются позитивные изменения в демографическом поведении населения, в том числе сокращение безбрачия и увеличение потребности семей в детях с целью достижения массовой среднедетности, а также повышение самосохранительной культуры населения, улучшение здоровья и снижение потерь от предотвратимой смертности и сверхсмертности мужского населения. Необходимо принимать меры по улучшению демографической ситуации, прежде всего, по сокращению потерь трудоспособного населения в результате влияния внешних причин смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, регулированию миграционных потоков и перераспределению их в пределах республики. Создание возможностей для повышения занятости трудовых ресурсов в районах республики, организация рабочих мест, развитие инфраструктуры не только столицы, но и периферийных районов республики обеспечат достойный уровень жизни для каждого жителя республики независимо от места проживания. Необходимым условием экономического развития любого региона является как можно более полный учет специфических региональных факторов, поэтому все вопросы социальной политики и социально-экономического развития на региональном уровне должны обязательно рассматриваться в увязке с особенностями протекания демографических процессов.

*****

-

1. Концепция семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 января 2009 г. № 10). – Якутск, 2009.

-

2. О кратких итогах Всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2012.

-

3. Миграция населения Республики Саха (Якутия) за 2010 год: Стат. сб. № 65/114. Том. 1. – Якутск, 2011.

-

4. Национальный состав населения, владение языками и гражданство в Дальневосточном федеральном округе. Итоги Всероссийской переписи населения

2002 года. Статистический сборник: Стат. сб./Саха (Якутия) стат. – Якутск, 2005.

-

5. Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия) 2010: Стат. сб./Саха (Якутия) стат. – Якутск, 2011.

-

6. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ//Российская газета, № 297, 31.12.2006.

-

7. Сукнёва С. А. Демографический потенциал развития населения Северного региона. – Новосибирск: Наука, 2010.

-

8. Демографический ежегодник России. 2010: Стат. сб./Росстат. – M., 2010.

Список литературы Демографическое развитие Республики Саха (Якутия): состояние и перспективы

- Концепция семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) на период до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 января 2009 г. №10). - Якутск, 2009.

- О кратких итогах Всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Саха (Якутия). - Якутск, 2012.

- Миграция населения Республики Саха (Якутия) за 2010 год: Стат. сб. № 65/114. Том. 1. - Якутск, 2011.

- Национальный состав населения, владение языками и гражданство в Дальневосточном федеральном округе. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Статистический сборник: Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. - Якутск, 2005.

- Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия) 2010: Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. - Якутск, 2011.

- Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ // Российская газета, № 297, 31.12.2006.

- Сукнёва С.А. Демографический потенциал развития населения Северного региона. - Новосибирск: Наука, 2010. EDN: QOPMMF

- Демографический ежегодник России. 2010: Стат. сб. / Росстат. - M., 2010.