Демографическое развитие России: тупик или надежда? (Демографические заметки пессимиста)

Автор: Ткаченко А.А.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные проблемы демографического развития России в XXI в., включая влияние пандемии; особое внимание уделяется необходимости усиления здравоохранительной политики государства и увеличению доли затрат на эту политику по отношению к ВВП, что может способствовать уменьшению региональной дифференциации младенческой смертности и более устойчивому тренду ее снижения в регионах. Автор подчеркивает, что многие негативные явления демографической динамики продолжают существовать несколько десятилетий, что свидетельствует о необходимости пересмотра иерархии целей социальной политики.

Младенческая смертность, материнская смертность, охрана материнства и детства, рождаемость, миграция, подростковая беременность

Короткий адрес: https://sciup.org/170201738

IDR: 170201738 | DOI: 10.31171/vlast.v31i5.9809

Текст научной статьи Демографическое развитие России: тупик или надежда? (Демографические заметки пессимиста)

П андемия и ее последствия до сих пор являются предметом исследовательского внимания и различных оценок [Калабихина 2022; Торопушина 2023].

Отрицательное влияние этого события на демографическое воспроизводство довольно глубоко проанализировано во многих работах как отечественных [Kalabikhina 2020], так и зарубежных [Emery, Koops 2022; Berrington et al. 2022] авторов. Демографические показатели, характеризующие положение российского населения в этой связи, достаточно доказательно показали значительное ухудшение индикаторов воспроизводства населения, прежде всего ожидаемой продолжительности жизни как показателя, аккумулирующего состояние почти всех сфер общественного развития [Ткаченко 2021]. Но был ли этот очередной демографический кризис, безусловно усугубленный пандемией, чем-то принципиально иным по сравнению с новейшей демографической историей нашей страны и с демографической динамикой России в XXI в.? Рассмотрим последовательно состояние основных составляющих демографической ситуации в настоящее время и возможности ее улучшения благодаря социальной и экономической политике, проводимой институтами государственной власти.

Журнал «Власть» всегда уделял должное непредвзятое и глубокое внимание демографическим проблемам страны, вопросам развития народонаселения и государственной политике в этой области как на федеральном, так и региональном уровне [Ткаченко 1998а; Ткаченко 1998б; Шнирельман 1999; Хлобустов 2003; Алексеева, Шастин, Брагин 2003], в т.ч. проблемам миграции населения [Красинец, Тюрюканова, Шевцова 2004]. Не возвращаясь к этим и подобным исследованиям в других научных журналах, рассмотрим ситуацию в предковидные и послековидные годы и оценим озабоченность российского общества и власти нарастающими проблемами на фоне демографической динамики в XXI в. Традиционно начнем с показателей рождаемости, хотя проблема в этой связи, по мнению автора, не является основной среди других проблем демографического развития.

Рождаемость . После некоторого роста уровня рождаемости с 2005 по 2015 гг., когда суммарный коэффициент рождаемости1 вырос с 1,294 до 1,7772, наступил прогнозируемый и ожидаемый период снижения: в 2022 г. показатель упал до 1,416. Кроме уровня рождаемости, сокращается и общее число родившихся, что зависит от возрастной структуры женского населения и от тех же факторов, которые влияют на уровень рождаемости – общей социально-экономической ситуации, динамики благосостояния населения и уровня жизни, влияния семейной и демографической политики, проводимой властью, и др. Так, в 2022 г. число родившихся уменьшилось на 94,2 тыс. чел., или почти на 7% по сравнению с предыдущим годом. Это 10-й год уменьшения, которое началось после 2014 г., когда число родившихся составило 1 942,7 тыс. Число ежегодных рождений за этот период стало меньше на 598 тыс. чел., максимальное падение наблюдалось в 2017 г., когда оно составило –198,4 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Россия не испытала послековидный демографический бум, как США, где в 2021 г. впервые с 2007 г. произошел рост рождаемости, который был наиболее заметен у женщин в возрасте до 25 лет, родивших первого ребенка [Bailey, Currie, Schwandt 2022; Lewis 2023].

В то же время проблема для любой развитой страны в области рождаемости – это не только ее низкий уровень, но и социально неблагоприятная рождаемость, когда рождение ребенка происходит в возрастных интервалах, выходящих за пределы фертильного/репродуктивного возраста3. С одной стороны, это проблема рождения детей у девочек-подростков, с другой – появление ребенка у матери в возрасте старше 49 или даже 45 лет, когда это не единичные случаи. В России продолжают наблюдаться случаи рождения даже у девочек 14 лет и младше (хотя это всего две сотых процента всех рожденных детей, и численность рожденных составляет лишь 236 новорожденных в 2021 г.), вызывающие проблемы социализации и здоровья как новорожденного, так и его матери. Эти неминуемые проблемы должны решать не только семьи, но и общество/госу-дарство, а без помощи и мониторинга со стороны последних проблемы приведут к еще большим негативным последствиям. Столь же сложные для семьи и общества вопросы необходимо решать и при рождении детей, у подростков 15–17 лет, которые в 2022 г. родили 9 438 детей4. При этом необходимо отметить, что девочки-подростки 16 лет и младше родили в 2021 г. уже второго ребенка (146 младенцев). В каком же возрасте они родили своего первенца? И наконец, у группы девушек 18–19 лет родилось 40 116 детей, при этом 5 355 детей вторых и более высоких порядков рождения. Эти три возрастные группы по международным понятиям относятся к подростковой беременности, и государственная политика и общество большинства стран пытаются от нее избавиться, особенно до возраста 18 лет, или сократить до минимума.

Для сравнения с другими странами необходимо воспользоваться данными ООН. Во-первых, сравнение возможно только на основе сопоставимых дан-ных1, во-вторых, данные ООН по России отличаются от российской статистики. По данным ООН, число рождений у 18-летних в России cоставляет 16,57 тыс., у 19-летних – 25,52 тыс. детей, что выше показателей Росстата на 2,2 тыс. и 1,5 тыс. соответственно. Во многих европейских странах самый молодой возраст рождений – 17 лет, в более молодых возрастах число рождений, по данным ООН, близко к 0 (например, Словения, все Скандинавские страны, Ирландия, Швейцария), в то время как в России, по этим же данным, 15-летние девочки родили в 2021 г. 619 детей, 16-летние – 2 516, 17-летние – 8 466, 18-летние – 16,6 тыс., и 19-летние – 25,5 тыс. Если сравнивать данные по России с европейскими странами, используя для возможности сопоставления относительный показатель – число детей, рожденных в определенном возрасте матери на 1 000 женщин этого же возраста, то для 15-летних российские показатели совпадают с показателем Хорватии, заметно выше, чем в Испании, Германии, Китае (Тайвань), но ниже Великобритании, Франции, Китая, США.

Если в России рождение детей в результате подростковой беременности по первым двум возрастным группам ближе к странам Южной Европы, то число рождений у старшей группы 17–19-летних подростков этих стран меньше в разы: например, у 19-летних в 2,5 раза ниже в Хорватии по сравнению с Россией. При этом динамика рождений у российских подростков за последние 5 лет не показывает тенденции к снижению2, кроме 16-летних: хотя в 2019 г. и произошел рост по сравнению с 2018 г., число родившихся в 2010-е гг. снижалось на 200–300 новорожденных в год.

Должны ли наши отечественные сторонники повышения рождаемости радоваться этим цифрам? Вряд ли, т.к. последствия ранних рождений ухудшают здоровье как матерей, так и детей, среди которых самый распространенный недостаток – это пониженный по сравнению с нормой вес ребенка и тяжелые неонатальные и перинатальные состояния. При этом картину по динамике новорожденных в нашей стране с массой тела менее 1 000 г нельзя назвать оптимистичной: если в 2010 г. доля таких младенцев составляла 0,75% всех рожденных, то в 2015 г. она составила уже 1,08% и к 2021 г. возросла до 1,28%. К тому же динамика абсолютного числа родившихся с недостаточной массой тела не имеет устойчивого тренда снижения: в 2010 г. родилось 4,7 тыс., а в 2021 г. – 5,5 тыс., хотя в последние 8 лет их число уменьшалось после роста в 2011–2013 гг.3

Несмотря на явления подростковой беременности и их последствия, в государственной политике просматривается постоянное тяготение к пронаталист-скому характеру – поощрению рождения третьих и более высокого порядка детей. В. Сакевич и Б. Денисов отмечали, что российскому правительству, несмотря на постоянные усилия по стимулированию рождаемости, не удалось преодолеть предпочтение населением малодетности [Sakevich, Denisov 2014: 21]. Распределение семейных ячеек по числу детей до 18 лет подтверждает подобные выводы. В 2020 г.1 эти семьи распределялись следующим образом: доля однодетных составляла абсолютное большинство – 56,56%, доля семей с двумя детьми – 32,54%, с тремя – 8,45%, с четырьмя 1,76%, и семейные ячейки2 с 5 и более детьми составляли лишь 0,68%3. Преобладание ориентации на семью с одним или двумя детьми показывают и новейшие данные. Так, по данным последнего выборочного наблюдения 2022 г., один ребенок в семье был у 34,20% женщин и 30,78% мужчин, двоих детей имели 24,97% женщин и 26,51% мужчин. При этом среди мужчин самая высокая доля была не имеющих детей – 34,17%, в то время как у женщин эта доля была ниже (33,19%), чем доля однодетных4.

Многие авторы и policy-makers придерживаются далеко не однозначной позиции приравнивания мер демографической политики и мер поддержки многодетных семей, хотя в последнем случае речь идет о государственной политике поддержки благосостояния этих семей, скатывающихся в связи с появлением детей больших очередностей рождения в бедность и даже крайнюю бедность (нищету), по терминологии ООН. Так, без государственной поддержки семей с детьми численность бедных в России возросла бы в 1,3 раза [Разумов, Селиванова 2023: 88].

На самом деле точнее и полезнее для оценки эффективности мер разделять демографическую и семейную политики5 и последовательно рассматривать их цели и эффективность достижения поставленных целей, выделяя текущие и долгосрочные. Оценки семейной политики должны быть не связаны с целями пронаталистской политики, а направлены на обеспечение благополучия семьи как системного понятия, охватывающего все или большинство аспектов – уровень и качество жизни/благосостояние, социальную защиту, гарантированную обществом, доступность общественных благ [Капогузов, Чупин, Харламова 2021; Синица 2022; Нуреев и др. 2023].

Разделяя безусловный тезис В.А. Беловой о цели демографической политики как совпадении потребности общества в детях и потребности в детях у отдельных лиц [Белова 1975: 9], необходимо в 2020-е годы задаться вопросом: а в чем выражается эта потребность общества в данный момент с учетом всех реалий его развития и развития современной семьи. Остается ли востребованной общественная потребность в многодетной семье6, тем более что современное российское общество уже достаточно длительное время находится в размышлении, а что же считать в настоящее время показателем многодетности семьи? И здесь диапазон числа детей способен вызвать удивление: от двух7 до трех детей в российской семье в зависимости от региона. И все же демографическая ситуация в России свидетельствует скорее о необходимости усиления политики охраны материнства и детства, чем политики поощрения рождаемо- сти. Наша позиция связана в т.ч. и с сохраняющимися неблагоприятными тенденциями в динамике смертности, которые требуют значительного усиления здравоохранительной политики.

Младенческая и материнская смертность. В 2022 г. число умерших заметно сократилось, прежде всего благодаря окончанию пандемии, – на 22,2% у всего населения и лишь на 9,8% у детей до 1 года. Если число всех умерших в 2021 г. составило 2,44 млн чел. (в 2020 г. – 2,14 млн), то в 2022 г. 1,9 млн, а среди младенцев снижение составило в абсолютных цифрах 0,6 тыс., хотя и рост младенческой смертности только в один ковидный год – 2021 – был совсем незначительным – на 27 чел., или на 0,4%1.

Несмотря на снижение показателей младенческой смертности, в т.ч. в период пандемии COVID -19, все так же видна проблема значительных ежегодных колебаний даже в регионах, которые в начале 2020-х гг. достигли вполне среднеевропейского уровня показателя смертности – около 4‰2 (ЕС-27 – 3,2‰ в 2021 г.). Так, по данным первых четырех месяцев текущего 2023 г., когда социально-экономическая ситуация в регионах вполне инерционна, при общем снижении показателя по стране почти на 7% (до 93,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.) в 42 субъектах всех федеральных округов без исключения младенческая смертность увеличилась: в 11 субъектах в Центральном, в 6 – в Северо-Западном, в 4 – в Южном, в 3 – в Северо-Кавказском, в 6 – в Приволжском, в 2 – в Уральском, в 4 – в Сибирском и в 6 – в Дальневосточном.

Вернемся к ситуации в предыдущие годы, начиная с 2020 г., ознаменовавшегося пандемией COVID -19. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. – начальным ковидным годом – в России число умерших в возрасте до 1 года и, соответственно, коэффициент младенческой смертности возросли в 40 субъектах РФ, а еще в 6 остались на том же уровне, т.е. более чем в половине субъектов ситуация ухудшилась или не изменилась к лучшему. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. ситуация была следующей: в 37 субъектах отмечен рост младенческой смертности и в 3 сохранился тот же уровень. Можно ли назвать это небольшое уменьшение числа регионов, в которых выросла младенческая смертность (на 3 по сравнению с 2021 г.), как и числа регионов с не изменившейся ситуацией, положительным явлением? Вряд ли, имея в виду показатели первых четырех месяцев 2023 г., свидетельствующие о том, что неустойчивость процесса снижения младенческой смертности сохраняется в столь же значимом масштабе. Оправданный пессимизм вызывает и тот факт, что четыре наиболее благополучных региона страны также подвержены этому явлению – неустойчивости, что должно волновать не только власти самих регионов, но и федеральные институции не в меньшей мере. Эти колебания свойственны местам расселения с предположительно лучшей инфраструктурой (Москва, Петербург, Московская, Ленинградская области), но при этом не с лучшими показателями по уровню младенческой смертности. Такая же неустойчивость свойственна и другим «передовым» субъектам: Новосибирской области с третьим по численности населения городом России и Свердловской с Екатеринбургом (четвертый по населению город), одному из самых богатых регионов3 России –

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и, наконец, лидирующему субъекту с самым низким показателем младенческой смертности среди всех субъектов РФ – Чувашской Республике, где в 2021 и 2022 гг. показатели, к сожалению, также росли, но все же остаются на низком уровне, таком же, как в Дании, Литве и Люксембурге.

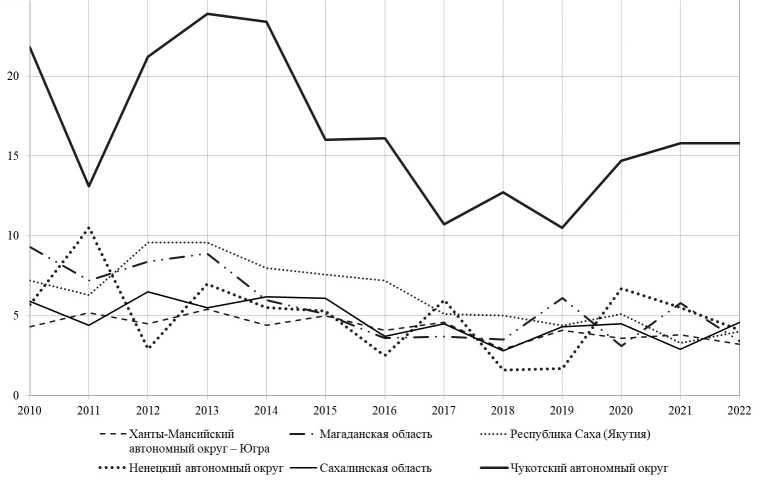

До сих пор сохраняется значительная дифференциация показателей младенческой смертности между регионами (субъектами). Так, показатель в Чукотском автономном округе (максимум) превышал показатель Чувашии (минимум) в 5,1 раза (2022 г.), и с уменьшением уровня младенческой смертности в России дифференциация не уменьшилась, а, напротив, возросла среди всех субъектов1. Кроме того, и мы уже не раз отмечали основную проблему российской государственной политики в отношении младенческой смертности – это неустойчивость динамики этого показателя по регионам: в одном году он снижается, а в следующем может вырасти, и этот процесс повторяется независимо от основного тренда. Возьмем 8 самых «богатых» регионов России, в которых ВВП на душу населения превышал 1 млн руб. В Ханты-Мансийском АО – Югре в период 2010-2022 гг. было 6 повышений уровня смертности, как и в Сахалинской обл., а в Ямало-Ненецком АО – только 2; в Мурманской обл. наблюдалось 4 таких всплеска смертности, в Ненецком АО и Магаданской обл. – по 5, Якутии – 3, а максимальное число повышений уровня смертности по сравнению с предыдущим годом было на Чукотке – 7. Покажем эту динамику на рис. 1, отражающем хаотичность этого движения в 6 самых «состоятельных» по ВВП регионах. В то же время надо отметить, что за исключением Чукотского округа, имеющего с 2010 г. самые плохие показатели в России (21,8‰ при средней по стране – 7,5‰), остальные субъекты показывают тенденцию сближения рассматриваемых показателей, что, вероятно, свидетельствует о положительном влиянии общего преуспевания региона на уровень младенческой смертности.

Чукотский АО расположен на рисунке в столь отличном от других регионов поле, что уже одно это свидетельствует о необходимости отдельной специфической политики охраны младенчества в этой самой восточной части нашей страны и одновременно арктической зоны. О такой политике и необходимых для нее дополнительных затратах из федерального бюджета свидетельствуют не только столь высокие показатели младенческой смертности для Чукотки (на уровне стран за пределами первых 155 мест – Венесуэлы и Египта), но и другие немаловажные обстоятельства. Во-первых, в этой автономии живут малочисленные народы России – 7 этносов, в т.ч. государствообразующий/ титульный, давший название автономии, – чукчи, доля которых во всем населении округа около 27%, во-вторых, субъект отнесен к геостратегическим территориям России, а сохранение численности населения2 таких территорий – одна из приоритетных задач государства; в-третьих, в этом малонаселенном регионе рождается всего 500–600 детей в год, поэтому изменение смертности даже на несколько единиц дает большие колебания в коэффициентах.

Наш «демографический пессимизм» объясняется не уникальностью российской ситуации среди других развитых стран мира. Во-первых, колебания бывали

Рисунок 1. Динамика коэффициентов младенческой смертности в регионах с высоким ВВП на душу населения и в некоторых других странах, но они носили исключительно редкий, годовой характер. Во-вторых, в ряде стран рост рассматриваемого показателя был связан с пандемической ситуацией. Например, в Швеции, где он вырос в 2020 г. до 2,1‰ с 2,0‰, и в 2021 г. – до 2,4‰, но в 2022 г. снизился сразу до 1,8‰. Но, с другой стороны, такая страна Евросоюза, как Румыния, имеющая более высокие показатели младенческой смертности, уверенно снижает показатель в течение всех лет XXI в.1, в т.ч. и в годы ковида: 6,0% в 2018 г., 5,8 – в 2019 г., 5,6 – в 2020 г. и 5,2 – в 2021 г., что находится на уровне смертности среди мальчиков в России2.

Таким образом, рост, в ряде регионов весьма значительный, происходил почти в половине субъектов федерации. Это свидетельствует о продолжении все той же тенденции крайней неустойчивости динамики, в причинах которой необходимо разбираться каждый раз и делать соответствующие выводы для политики охраны материнства и детства. Эта политика, по нашему мнению, более актуальна, чем стремление ряда российских общественных деятелей стимулировать рождение третьих и четвертых детей в семье3.

Последние годы, включая пандемийный период, показывают неблагоприятную динамику и такого важного социально-демографического показателя, как материнская смертность4, который отражает и достижения политики по охране материнства как одного из важнейших направлений здравоохранительной политики государства. Невозможность со стороны российской системы здравоохранения избежать столь значительного роста показателя в 2021 г. в 3,1 раза по сравнению с 2020 г., даже учитывая новые проблемы, связанные с пандемией, свидетельствуют о недостатках государственной социальной политики. В случае этого показателя наш пессимизм связан с двумя негативными явлениями. Во-первых, несмотря на заметное снижение этого показателя в 2022 г., он не вернулся не только к уровню 2020 (начало ковида в России) или 2019 доковидного года, но даже к уровню 2012 г., т.е. система сбережения жизни рожениц отброшена не менее чем на 10 лет назад. Во-вторых, неготовность системы охраны здоровья матерей к пандемии видна и на таком негативном факте, как остановка тренда снижения материнской смертности еще в 2017 г., после которого начался ее рост, не связанный с ковидом. В-третьих, Россия, так же, как и другие государства с полярными регионами, должна учитывать этот факт и необходимость особого отношения в политике к проживающему там населению [Торопушина 2023]. Слабость государственной политики по охране материнства и детства видна и на примере более высокой материнской смертности в сельской местности по сравнению с городской – превышение составляло 61,1% в 2022 г., в то время как в 2017 г. разница в показателях была намного меньше – 6,9%1. Кроме того, по показателю материнской смертности дифференциация регионов-субъектов2 по сравнению с показателем младенческой смертности намного больше: даже в Центральном федеральном округе различие максимального (Тульская область) и минимального (Москва) показателя составляет почти 6 раз (5,9).

Заболеваемость и смертность от туберкулеза. Основной проблемой России в области здоровья населения большинство исследователей уже более полувека называют огромный разрыв между смертностью мужчин и женщин трудоспособного возраста3. Он не только свидетельствует о нерешаемости этой проблемы в течение столь заметного даже по историческим меркам периода, но и показывает годы ухудшения этого соотношения до беспредельных размеров (1995 и 2000), а также значительные трудности в состоянии и решении этой проблемы независимо от фазы экономического цикла и более сильной или менее сильной социальной политики. Здесь речь идет именно о решении, а не влиянии самого цикла на величину показателей. Так, финансово-экономический кризис 2014–2015 гг. привел к росту разрыва в 2016 г. по сравнению как с 2014, так и особенно с 2015 г.4

В 2022 г. на первом месте в России остаются болезни системы кровообращения: от них умирает почти 44% всех умерших, хотя эта доля немного уменьшилась по сравнению с доковидным 2019 г. (47%). Она значительно выше доли умерших от новообразований – второй по смертности болезни (почти 15%). Сам порядок роли этих заболеваний в смертности соответствует картине раз- витых стран, например Евросоюза, но их соотношение принципиально иное: смертность от болезней кровообращения по доле больше лишь на 40%, в то время как в России – в 3 раза1. Хотя 3-е место занимает смертность от внешних причин (7,7%)2, по доле к ней очень близка смертность от коронавирусной инфекции (7,3%), хотя по сравнению с 2021 г. ее доля значительно снизилась (19,1%), но это не свидетельство невозможности подобных явлений в будущем.

Хотя туберкулез занимает в структуре смертности по причинам очень скромное место (0,3%), его важность связана как с целью мирового сообщества искоренить эту болезнь, так и с появлением лекарственно устойчивого туберкулеза3. Так, позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сформулирована в ее цели: это избавление мира от туберкулеза с нулевым числом смертей, заболеваний и страданий, связанных с этим заболеванием, а намеченная в Целях устойчивого развития ООН цель 3 предусматривает достижение к 2030 г. среднего для всех стран мира показателя заболеваемости – 2,4 случая на 100 000 населения.

Весной 2023 г. ВОЗ предупредила о росте числа смертей от туберкулеза в Европе, что отмечается как опасное явление, т.к. речь идет о смене тенденции снижения смертности от этой болезни, наблюдавшейся в течение почти 20 лет. В целом по Европе рост пока был небольшой, а в РФ, по национальной статистике, он вообще отсутствовал4, но смена тренда с постоянного снижения на рост рассматривается как опасное и тревожное явление для мирового сообщества и международных организаций. Рост тем более неожиданный, что лечению этой болезни человечество, особенно европейские страны5 и весь развитый мир, уделяли большое внимание и тратили большие средства6. Особенно тревожно то, что на смертность от туберкулеза сильно подействовала пандемия COVID -19 даже по сравнению с ВИЧ/СПИДом, снижение смертности от которого продолжалось, по данным ВОЗ, и в 2019–2021 гг.7

Высока вероятность того, что рост смертности от туберкулеза связан с влиянием перебоев в работе противотуберкулезных служб из-за пандемии COVID-19. И если влияние на лечение других болезней было предсказано и понятно (отвлечение медицинских ресурсов, запоздалая диагностика), то фактор распространения устойчивой к лекарствам формы туберкулеза должен вызывать особую озабоченность не только страдающих от этого стран/населения, но и мирового сообщества и его представительных международных организаций, обнажая глобальные проблемы будущего, которые тоже в принципе были предсказаны и ожидаемы.

Наиболее пострадавшими странами ВОЗ назвал Украину и Россию; в последней, по его данным, умерли от туберкулеза около 4 900 чел. По данным Росстата, число умерших было выше, но оно продолжало снижаться даже в ковидные годы: 7,54 тыс. в 2019, 6,84 тыс. в 2020, 6,31 тыс. в 2021 и 5,51 тыс. в 2022 г., что вызывает некоторую настороженность по отношению к данным, т.к. никакого роста в 2020 или в 2021 г. не наблюдалось – лишь немного замедлился темп снижения. Если в 2019 и 2022 гг. темп снижения по сравнению с предыдущим годом превышал 12%, то в 2020 и 2021 гг. он был ниже – 9,3% и 7,7% соответственно1.

На этом отличия России не заканчиваются: в перечне социально значимых заболеваний, утвержденном российским правительством, в списке присутствуют 9 заболеваний2. ВОЗ указывает, что туберкулез входит в число 5 самых социально важных3 для мирового сообщества, а не только отдельных стран или заболеваний, которые ВОЗ отслеживает по всем странам мира наряду с важнейшими демосоциальными показателями – материнской смертностью, продолжительностью жизни, детской смертностью и т.п. Низким в начале третьего десятилетия XXI в. считается уровень заболеваемости туберкулезом менее 10 на 100 тыс. населения. Разброс по этому показателю в мире4 огромен: от 650 в Лесото, 540 в ЦАР, 527 в Габоне и 523 в Северной Корее, Филиппинах, Южной Африке до 2 в США, 3 в Исландии, Норвегии, Словакии и 4 в Нидерландах, Чехии, Финляндии, Словении, Швеции, и относительно высокий показатель в России – 46, что соответствует уровню Бразилии, Буркина Фасо, Эквадору, Парагваю. Таким образом, выстраивается своеобразный ряд: высокоразвитые страны – среднеразвитые страны – наименее развитые страны, у которых соотношение этого показателя составляет 1 : 10 : 1005. Пандемия COVID -19 привела и к росту заболеваемости туберкулезом даже в самых успешных регионах. В 2021 г. впервые за два десятилетия уровень заболеваемости, по оценкам, увеличился в европейском регионе в 1,2 раза по сравнению с 2020 г., что прежде всего отражает влияние перебоев в работе противотуберкулезных служб, вызванных пандемией.

По данным Росстата, заболеваемость в 2021 г. составила 45,9, что значительно расходится с данными Роспотребнадзора, по данным которого заболеваемость туберкулезом в России составила 30,71 в 2021 г. и возросла до 31,11 в 2022 г.6 Необходимо отметить, что Росстат, в отличие от других российских институтов государственной власти, ведет отдельную статистику по туберкулезу, помимо статистики заболеваемости населения социально значимыми болезнями, где туберкулез также присутствует среди 10 таких болезней, и выделяет среди всех заболевших две возрастные группы: 0–17 лет и 18 лет и старше с учетом гендерного признака. Эти данные показывают, что динамика показателей в возрастных группах несколько различается. Так, среди детей и подростков показатели росли в 2012 и 2021 гг. по сравнению с предыдущим годом, в то время как среди взрослого населения они продолжали уменьшаться. Значительные различия отмечаются и по полу: если у юношей они были немного ниже, чем у девушек (на 9%), то среди взрослого населения показатели у мужчин были, напротив, в 2,7–2,8 раза выше показателей у женщин.

Миграция . Для полноты оценки демографической ситуации в России в начале третьего десятилетия XXI в. необходимо оценить и миграционную составляющую, которая несколькими способами влияет на демографические процессы. Так, Центр народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова трактовал эту взаимосвязь даже более прямо: «миграцию населения следует понимать как демографический процесс и включать в предмет демографической науки» [Миграция населения… 2007: 12]. Миграция в стратегических документах российской власти рассматривается в условиях естественной убыли населения как компенсатор потерь в результате недостаточного уровня рождаемости. В 2021 г. миграционный приток (чистое сальдо миграции) составил 429,9 тыс. чел., возмещая 41,2% отрицательного естественного прироста, что было самым большим приростом с 1996 г., а в 2022 г. – лишь 61,9 тыс. чел., возмещая лишь 10,4%1. В нулевых годах предполагалось, что миграционный прирост сможет полностью возместить естественную убыль населения. Вот к какому итогу мы пришли: в 2022 г. компенсация составила всего 5,8%, хотя сама убыль уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 42,5%: с более чем 1 млн до 600 тыс. чел. Но при сохранении столь низкого возмещения неизбежны проблемы дефицита на рынке труда в отдельных видах производства, где роль трудовых мигрантов значительна, в отдельных регионах с традиционной весомой потребностью в иностранной рабочей силе.

Пик миграционного притока населения в страну в XXI в. приходился на 2011–2013 гг., когда он достигал 300 тыс. чел., затем приток при некоторых колебаниях снижался, но в 2019 г. вновь возрос до 285 тыс., увеличившись за 1 год в 2,3 раза, а в первый ковидный год сократился до 106,5 тыс. чел.2 Стоит также отметить, что в миграционном движении в 2021 г. было отмечено новое и отрадное явление – возмещение естественной убыли сельского населения притоком внешних мигрантов (90,8 тыс.) в сельскую местность России, численность которого в результате миграции даже возросла почти на 35 тыс. чел. [Ткаченко 2023б: 31]. При этом основным источником притока населения были страны Центральной Азии, роль которых в последние 10 лет в структуре этого миграционного притока менялась. Основной причиной этой миграции является потребность российской экономики в рабочей силе, поэтому как для России, так и центральноазиатских стран-партнеров и в целом стран СНГ стержневое значение имеют проблемы создания общего рынка труда и свободы перемещений в этом пространстве [Ткаченко 2023а: 49-50]. Закрепление этой тенденции в результате целенаправленной государственной политики могло бы стать поводом для оптимизма, но это вряд ли произойдет по многим причинам, основной среди которых, по нашему мнению и мнению многих исследователей, является менее развитая инфраструктура в сельской местности страны, не отвечающая современным требованиям, даже по российским меркам, к качеству жизни населения. В 2022 г. российское село потеряло более 200 тыс. чел. как за счет отрицательного естественного прироста (90,8% потери), так и за счет отрицательного сальдо миграции1.

Общие выводы . Анализ современных процессов и основных тенденций в третьем десятилетии XXI в. в российской демографии не позволяет оценить не только ближайшее, но и сравнительно отдаленное будущее как демографическое возрождение России. Хотя динамика миграционных потоков меняется более часто, чем естественное воспроизводство населения, уповать на миграцию как источник нейтрализации депопуляции населения нереально. Хотя за первые 5 месяцев 2023 г. миграция возместила около 46% естественной убыли населения, в то время как в 2022 г. лишь около 6%, но столь высокое замещение связано и со снижением самой убыли. Политики, особенно региональные власти, и ученые должны обращать больше внимания на условия жизни и семейную политику в тех регионах, где наблюдается прирост, а не убыль населения. Так, число субъектов РФ, в которых естественный прирост населения в январе– мае 2023 г. был положительным, увеличилось до 14 субъектов по сравнению с 10 субъектами в аналогичном периоде 2022 г.2 Значительно проще и эффективнее поддерживать с помощью мер демографической и семейной политики ориентацию на большее число детей там, где она еще существует, чем переориентировать население, ориентированное на малодетность. Именно в этой области государственная политика может проявлять большую ориентацию на своеобразие регионов, в то время как политика в области охраны здоровья, особенно охраны материнства и детства, должна носить общий характер, направленный на безусловный рост расходов государства, особенно федеральной власти, на здравоохранение и рост доли этих расходов по отношению к ВВП, по которой Россия значительно отстает от государств с социальной ориентацией экономики. Поэтому мы постарались ответить на вопрос, поставленный более четверти века тому назад: выходит ли Россия из демографического кризиса [Ткаченко 1996], – к сожалению, нет. Остается надеяться, что этот кризис не станет перманентным и будет преодолен за счет роста качества жизни населения и его человеческого капитала. А внедрение так называемых кластеров по уровню рождаемости в регионах ничего не дает и не может способствовать изменению ситуации.

После окончания пандемии большинство сообществ задаются вопросом о своей готовности к будущим аналогичным кризисам и готовности сферы здравоохранения к их нейтрализации. Основные задачи по отношению к здравоохранению крупнейшей экономики мира эксперты США видят в упорядочении управления программами, повышении оперативности и уменьшении неравенства. Не отрицая неравенство в доступе к государственной системе здравоохранения в России, следует отметить, что самая сложная и насущная задача российского здравоохранения – снижение территориального неравенства между регионами страны, городской и сельской местностью, крупными городами/городскими агломерациями и малыми поселениями.

Список литературы Демографическое развитие России: тупик или надежда? (Демографические заметки пессимиста)

- Алексеева Г.Г., Шастин В., Брагин А.В. 2003. Демография и нравственность. -Власть. № 7. С. 68-70.

- Белова В.А. 1975. Число детей в семье. М.: Статистика. 176 с.

- Калабихина И.Е. 2022. Последствия пандемии COVID-19 в гендерном ракурсе. — Женщина в российском обществе. № 3. С. 60-76

- Капогузов Е.А., Чупин Р.И., Харламова М.С. 2021. Оценка результативности семейной политики в направлении увеличения доходов россиян и снижения уровня бедности. — Вопросы управления. № 4(71). С. 108-122. DOI 10.22394/23043369-2021-4-108-122.

- Красинец Е.С., Тюрюканова Е.В., Шевцова Т.В. 2004. Миграция населения в Российской Федерации: тенденции развития и проблемы регулирования. — Власть. № 10. С. 61-68.

- Миграция населения: 40лет исследований в Центре по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (1967— 2007 гг.): аннотированный библиографический указатель (авт.-сост. И.В. Ивахнюк). 2007. М.: СП «Мысль». 112 с.

- Нуреев Р.М., Капогузов Е.А., Латов Ю.В., Чупин Р.И. 2023. Семейные домохозяйства и семейная политика в современной России. М.: КноРус. 236 с.

- Разумов А.А., Селиванова О.В. 2023. Влияние детских пособий и компенсационных выплат на снижение уровня бедности в регионах РФ. — Социально-трудовые исследования. № 50(1). С. 83-93. D0I:10.34022/2658-3712-2022-50-1-83-93.

- Синица А.Л. 2022. Демографическая и семейная политика в современной социальной политике: теоретические подходы, цели, механизмы реализации и оценка результативности. Ч. 1. — Уровень жизни населения регионов России. Т. 18. № 1. С. 50-59. DOI: https://doi.org/10.19181/lsprr.2022.18.1.4.

- Ткаченко А.А. 1996. Выходит ли Россия из демографического кризиса? — Социально-политический журнал. № 5. С. 36-41.

- Ткаченко А.А. 1998а. Выживет ли народ? — Власть. № 10-11. С. 37-42.

- Ткаченко А.А. 1998б. Социальные аспекты политики на рынке труда и демографический кризис в России. — Власть. № 2. С. 52-56.

- Ткаченко А.А. 2021. Социально-экономическая оценка развития демографической ситуации в России. — Социально-трудовые исследования. № 45(4). С. 89-97. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-89-97.

- Ткаченко А.А. 2023а. Миграционная политика стран постсоветского пространства: метаморфозы и результаты. — Социальные новации и социальные науки. № 1(10). С. 38-54. DOI 10.31249/snsn/2023.01.03.

- Ткаченко А.А. 2023б. Миграционные интересы и устремления стран СНГ. — Социально-трудовые исследования. № 2(51). С. 27-37. DOI 10.34022/2658-37122023-51-2-27-37.

- Торопушина Е.Е. 2023. Здравоохранение российской Арктики: уроки пандемии COVID-19, результаты оптимизации, приоритеты развития. — Север и рынок: формирование экономического порядка. Т. 26. № 2(80). С. 117-132. DOI 10.37614/2220-802X.2.2023.80.008.

- Хлобустов О.М. 2003. Молодежь и дети в современной России. — Власть. № 6. С. 21-26.

- Шнирельман В. А. 1999. Этногенез и этнополитика. — Власть. № 4. С. 55-61.

- Bailey M., Currie J., Schwandt H. 2022. The Covid-19 Baby Bump: The Unexpected Increase in U.S. Fertility Rates in Response to the Pandemic. — NBER Working Paper No. 30569. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 38 p. http://www.nber.org/papers/w30569.

- Berrington A., Ellison J., Kuang B., Vasireddy S., Kulu H. 2022. Scenario-based Fertility Projections Incorporating Impacts of COVID-19. - Population, Space and Place. Vol. 28. Is. 2. https://doi.org/10.1002/psp.2546.

- Emery T., Koops J.C. 2022. The Impact of COVID-19 on Fertility Behaviour and Intentions in a Middle Income Country. - PLoS One. Vol. 17. Is. 1. DOI: 10.1371/ journal.pone.0261509.

- Kalabikhina I.E. 2020. Demographic and Social Issues ofthe Pandemic. - Population and Economics. Vol. 4. No 2. P. 103-122. https://doi.org/10.3897/popeconAe53891.

- Lewis T. 2023. The Pandemic Caused a Baby Boom in Red States and a Bust in Blue States. - Scientific American. URL: https://www.scientificamerican.com/article/the-pandemic-caused-a-baby-boom-in-red-states-and-a-bust-in-blue-states/ (accessed 02.09.2023).

- Sakevich V.I., Denisov B. 2014. Birth Control in Russia: Overcoming the State System Resistance. Working Papers BRP 42/S0C/2014. National Research University Higher School of Economics. 25 p.