Демографическое старение населения: методы оценки

Автор: Барсуков Виталий Николаевич

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Социальные проблемы развития территорий

Статья в выпуске: 4 (14), 2014 года.

Бесплатный доступ

В XXI веке старение населения будет оказывать глубокое воздействие на общество и потребует повышенного внимания со стороны управленческих органов. Как в развитых, так и во многих развивающихся странах доля пожилых людей в структуре населения увеличивается быстрыми темпами. Старение населения открывает новые возможности, связанные с активным участием старших поколений как в экономической, так и в социальной жизни общества. Старение населения также обусловливает возникновение важных проблем, связанных, в частности, с обеспечением финансовой жизнеспособности пенсионных систем, покрытием расходов на системы здравоохранения и всесторонним использованием потенциала пожилых людей как активных участников процесса общественного развития. В статье рассмотрены показатели, характеризующие современное состояние и тенденции развития процесса демографического старения населения. Приводятся классификационные признаки «старости» населения, основанные на доле пожилых людей в общей численности населения. Приведена классификация косвенных методов, позволяющих оценить социальные, экономические и демографические последствия демографического старения в контексте различных сфер общественной жизни. Важность совокупного использования указанных методов в различных вариациях определяется многогранностью последствий процесса старения населения.

Старение населения, демографический переход, возрастная структура, пожилые люди

Короткий адрес: https://sciup.org/14746271

IDR: 14746271

Текст научной статьи Демографическое старение населения: методы оценки

БАРСУКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

В XXI веке старение населения будет оказывать глубокое воздействие на общество и потребует повышенного внимания со стороны управленческих органов. Как в развитых, так и во многих развивающихся странах доля пожилых людей в структуре населения увеличивается быстрыми темпами. Старение населения открывает новые возможности, связанные с активным участием старших поколений как в экономической, так и в социальной жизни общества. Старение населения также обусловливает возникновение важных проблем, связанных, в частности, с обеспечением финансовой жизнеспособности пенсионных систем, покрытием расходов на системы здравоохранения и всесторонним использованием потенциала пожилых людей как активных участников процесса общественного развития.

В статье рассмотрены показатели, характеризующие современное состояние и тенденции развития процесса демографического старения населения. Приводятся классификационные признаки «старости» населения, основанные на доле пожилых людей в общей численности населения. Приведена классификация косвенных методов, позволяющих оценить социальные, экономические и демографические последствия демографического старения в контексте различных сфер общественной жизни. Важность совокупного использования указанных методов в различных вариациях определяется многогранностью последствий процесса старения населения.

Старение населения, демографический переход, возрастная структура, пожилые люди.

Начиная с середины XIX века демографическая ситуация в развитых странах мира характеризовалась тенденцией к постепенному снижению рождаемости при довольно низком уровне смертности. Для учёных стал очевидным тот факт, что рост численности населения постепенно станет замедляться и демографический ди- виденд колоссального роста численности населения предыдущих периодов в скором времени себя исчерпает. Проблема стабилизации, а возможно, и депопуляции населения в последующих периодах окажет значительное влияние на экономические, социальные и др. аспекты жизнедеятельности общества.

Уже в XX веке демографами стали отмечаться тенденции к увеличению доли пожилых и старых людей в общей численности населения. Увеличение скорости роста численности населения было отмечено для всех возрастов, но наибольшие темпы были характерны для старших возрастных групп (табл. 1) [4]. Рост продолжительности жизни практически не имел отношения к увеличению доли пожилых людей, поскольку был в те годы обусловлен почти исключительно снижением младенческой смертности, которая могла вызывать не столько «старение», сколько «омоложение» населения.

Этот процесс получил название «демографическое старение» – увеличение доли пожилых и старых людей в общей численности населения, причиной которого служат длительные изменения в характере воспроизводства населения [3]. Последовательное изучение данного явления привело учёных к осознанию того факта, что «старение» общества носит не временный характер и возрастная структура населения уже никогда не станет прежней.

Исследования демографов показали, что население старело за счёт снижения рождаемости, т. е. имело место старение снизу.

С позиции концепции демографического перехода процесс старения рассматривается как объективное следствие изменений в характере воспроизводства населения (снижение рождаемости и смертности).

Четвёртая и последняя фаза демографического перехода характеризуется стабилизацией рождаемости и смертности на низком уровне, что, в свою очередь, ведёт к прекращению роста населения. К числу стран, прошедших или переживающих четвёртую стадию, относятся Германия, Япония, Китай, Россия и др. (порядка 46% стран мира). В начале четвертой фазы наблюдается небольшой рост рождаемости и естественного прироста, после чего происходит стабилизация или депопуляция населения. Вследствие снижения рождаемости и стабилизации населения возникает процесс демографического старения за счёт увеличения средней продолжительности жизни и слабого замещения со стороны младших возрастных групп относительно старших.

Первопричиной возникновения процесса демографического старения стало установление контроля над наиболее опасными факторами смертности (согласно концепции демографического перехода, наиболее активно данный процесс развивался во второй половине XIX века, и А.Г. Вишневский приводит подробный анализ на примере Швеции; табл. 2 ) [1]. В результате вымирание поколений замедляется и увеличивается совокупное время, прожитое каждым поколением при одной и той же исходной его численности. Изменяется вся структура проживаемого каждым поколением времени, ибо с ростом общего количества лет жизни ещё более высокими темпами увеличивается число лет, прожитых в средних и старших

Таблица 1. Изменение доли пожилых в общей численности населения в развитых странах

|

Доля лиц в возрасте свыше 60 лет, % |

Год |

|||

|

Франция |

Швеция |

Великобритания |

Германия |

|

|

8 |

1788 |

1860 |

1910 |

1911 |

|

10 |

1850 |

1882 |

1925 |

1925 |

|

12 |

1870 |

1912 |

1931 |

1937 |

|

14 |

1931 |

1948 |

1938 |

1950 |

|

15 |

1939 |

1950 |

1940 |

1954 |

|

16 |

1947 |

1956 |

1952 |

1960 |

|

17 |

1961 |

1959 |

1961 |

1962 |

Таблица 2. Изменение возрастных коэффициентов смертности населения Швеции за 1801 – 1945 гг.

Однако ещё во второй половине XX века французский демограф А. Сови, опираясь на исследования своего предшественника и соотечественника Ж. Буржуа-Пиша, доказал, что первопричиной демографического старения является снижение рождаемости, а не увеличение продолжительности жизни, как считалось ранее. Он указывает на то, что фундаментальной ошибкой является смешение процесса старения всего населения в целом с продолжительностью жизни отдельных людей, составляющих это население [7]. В качестве примера они приводят население Германии, где рождаемость в 1881 – 1890 гг. находилась на уровне 34,2 промилле, т. е. была примерно той же, что и в начале века. И наоборот, смертность населения Германии снизилась примерно с 30 до 22 промилле – почти на 30%. Между тем, доля лиц старше 60 лет составляла только 7,8%, примерно столько же, что и в начале века.

Ещё одной причиной демографического старения принято считать миграционные процессы. В изучении миграционных процессов широко известен подход селективности по возрастным категориям. Согласно работам А. Роджерса и Л.Ж. Кастро, возрастные коэффициенты миграции по- казывают определённые закономерности по странам и во времени [11]. Влияние миграционных процессов на демографическое старение населения обусловлено тем, что выбытие людей в трудоспособном возрасте заметно сказывается на возрастной структуре населения территории.

Последствия демографического старения распространяются на широкий спектр явлений жизни общества. Старение населения имеет как демографические (сужение базы вариантов прокреативного поведения, формирование потенциально более широкой базы для развития процесса смертности), так и важные социально-экономические последствия (ухудшение трудовой структуры населения, рост числа иждивенцев, увеличение нагрузки на социальную инфрастуктуру и др.), которые оказывают существенное влияние как на общество в целом, так и на пожилых людей в частности.

В докладе ООН, посвящённом анализу изменений возрастной структуры населения в 1950 – 2050 гг., отмечается, что нынешний век станет свидетелем ещё более быстрого старения и что старение населения – глобальный феномен, затрагивающий жизнь каждого человека [12]. В 2013 году насчитывалось 810 миллионов человек в возрасте старше 60 лет, они составляли 11,7 процента населения всего мира. Согласно прогнозам, это число возрастёт до 1 миллиарда менее чем за 10 лет, а к 2050 году вырастет в два с

Таблица 3. Индикаторы демографического старения населения в мире

Для методологического обоснования измерения демографического старения первостепенную роль играет классификация старости населения в зависимости от доли пожилых в его структуре.

Шведский демограф А.Г. Сундберг ещё в конце XIX века ввёл в научный оборот понятие прогрессивного, стационарного и регрессивного типов возрастной структуры. Названы они были так потому, что при прогрессивной возрастной структуре население увеличивается, и при том довольно быстро, при стационарной – не меняет своей численности, а при регрессивной – сокращается. Отличаются они друг от друга долями детей в возрасте 0 – 15 лет и «стариков» в возрасте 50 лет и старше. В прогрессивной возрастной структуре доля детей составляет, по Сундбергу,

40%, а «стариков» – 10%, в стационарной соответственно – 27 и 23%, а в регрессивной – 20 и 30% [6].

Исторически первой методикой, измеряющей демографическое старение, стала классификация старости населения, которую предложил польский демограф Э. Россет. По классификации Эдварда Рос-сета за порог старости принят возраст 60 лет. Считается, что страны, в которых доля лиц в возрасте 60 лет и старше во всём населении составляет менее 6%, относятся к демографически «молодым». Там, где доля этой группы лиц колеблется от 8 до 12%, находятся в «преддверии старости», а 12% и более характеризуют страны как демографически «старые». В последней группе стран идёт разграничение на страны с «начальным уровнем старости», где доля пожилых и старых людей составляет 12 – 14%; со «средним уровнем старости» – 14 – 16%; с «развитым уровнем старости» – 16 – 18% и «очень высоким уровнем старости» – свыше 18%.

Эксперты отдела демографии ООН приняли возраст 65 лет как границу для измерения процессов старения и предло- жили три уровня, характеризующие демографическую структуру населения [4]:

-

1) при наличии 4% лиц старше 65 лет – молодое население;

-

2) от 4 до 7% – структура зрелого населения;

-

3) более 7% – старое население.

В свою очередь, коэффициент старения населения рассчитывается по формуле:

K x = -— ■ X 100 , (1)

где:

x - возраст или граница начала старости;

S - число лиц в возрастах x лет и старше;

S - общая численность населения.

Методика ООН приспособлена для изучения явления демографического старения на глобальном уровне, тогда как методика Россета, на наш взгляд, подходит для более глубокого исследования данного процесса, в том числе и на региональном уровне. Для наглядности можно представить сравнение России и Вологодской области по характеру изменений доли пожилых людей в общей численности населения в период между 1959 и 2010 годами (табл. 4) .

Представленные данные говорят нам о том, что на протяжении второй половины XX века Вологодская область «старела» опережающими темпами относительно среднероссийского показателя, однако в новом веке доля пожилых в России продолжает неуклонно расти, тогда как в регионе за межпереписной промежуток она снизилась более чем на 1%.

Важной мерой измерения демографического старения является индекс старости – число лиц пожилого возраста на 100 детей. Вычисляется он как отношение численности или доли лиц старше 60 лет к численности или доле детей (0 – 14 лет), умноженное на 100. Например, в Вологодской области в 2013 году на 100 детей приходилось 118 пожилых людей (табл. 5). Равенство долей двух иждивенческих групп в области наступило в 1999 году (для сравнения: некоторые регионы ЦФО достигли этого показателя в начале 90-х годов), тогда как на Дальнем Востоке и Кавказе численность пожилых людей в 2013 году по-прежнему ниже числа молодых.

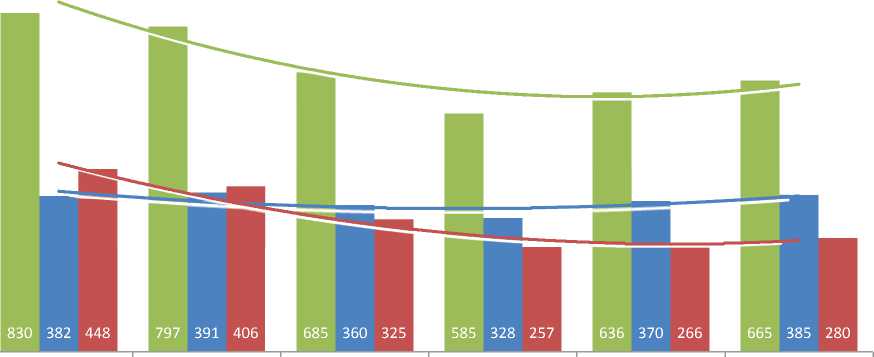

Для экономического анализа используются показатели старения, связанные с демографической нагрузкой, которая рассчитывается как отношение числа детей и/или лиц старше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения, умноженное на 100. Помимо общей демографической нагрузки, также используются показатели, учитывающие только лиц старше трудоспособного возраста в общей демографической нагрузке (рис.).

Демографическая нагрузка в области в новом веке заметно снизилась относительно показателей в 1991 году, однако после 2010 года наметилась тенденция к росту. Как можно заметить из диаграммы, на снижение показателя общей нагрузки в большей степени влияло снижение нагрузки иждивенцами в младших возрастах. Однако уже в ближайшем будущем главным фактором роста демографиче-

Таблица 4. Изменение коэффициента старения населения в России и Вологодской области (по результатам переписей 1959 – 2010 гг.)

|

Год |

Доля лиц в возрасте 60 лет и старше, % |

Этап старения и уровень старости населения |

||

|

Россия |

Вологодская область |

Россия |

Вологодская область |

|

|

1959 |

9 |

10,8 |

Первое преддверие старости |

Собственно преддверие старости |

|

1970 |

11,9 |

13,2 |

Собственно преддверие старости |

Начальный уровень старости |

|

1979 |

13,6 |

14,8 |

Начальный уровень старости |

Средний уровень демографической старости |

|

1989 |

15,3 |

16,9 |

Средний уровень демографической старости |

Высокий уровень демографической старости |

|

2002 |

18,5 |

19,6 |

Очень высокий уровень демографической старости |

Очень высокий уровень демографической старости |

|

2010 |

18,6 |

18,3 |

Очень высокий уровень демографической старости |

Очень высокий уровень демографической старости |

Таблица 5. Изменение индекса старости по федеральным округам и некоторым регионам РФ (1990 – 2013 гг.)

|

Регион |

Год |

|||||||

|

1990 |

1995 |

2000 |

2005 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

|

Вологодская область |

74,5 |

85,2 |

106,8 |

120,9 |

119,6 |

119,7 |

119,2 |

118,1 |

|

г. Москва |

98,8 |

106,9 |

138,1 |

151,4 |

160,3 |

164,8 |

163,1 |

162,9 |

|

г. Санкт-Петербург |

93,7 |

103,2 |

143,6 |

166,6 |

182,4 |

186,8 |

182,7 |

177,3 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

32,9 |

41,9 |

61,8 |

76,2 |

89,4 |

92,6 |

94,1 |

95,0 |

|

Приволжский федеральный округ |

68,6 |

77,1 |

98,1 |

114,5 |

121,8 |

122,7 |

122,9 |

122,5 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

69,4 |

81,4 |

111,7 |

130,7 |

140,6 |

142,7 |

142,5 |

141,2 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

- |

- |

- |

54,9 |

54,6 |

55,7 |

56,1 |

56,8 |

|

Сибирский федеральный округ |

44,3 |

52,3 |

69,4 |

80,0 |

84,1 |

85,1 |

85,4 |

85,0 |

|

Уральский федеральный округ |

66,2 |

79,1 |

103,9 |

116,5 |

120,3 |

121,6 |

121,2 |

120,0 |

|

Центральный федеральный округ |

97,8 |

107,1 |

135,8 |

153,6 |

157,4 |

158,9 |

158,2 |

156,3 |

|

Южный федеральный округ (по 2009 г.) |

65,6 |

64,5 |

82,0 |

91,7 |

- |

- |

- |

- |

|

Южный федеральный округ (с 2010 г.) |

- |

- |

- |

- |

129,0 |

130,8 |

130,9 |

130,4 |

|

Российская Федерация |

68,4 |

76,4 |

99,1 |

113,2 |

118,5 |

119,9 |

120,0 |

119,3 |

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fedstat.ru/indicator/data.do

1991 1996 2001 2006 2010 2013

■ Общая нагрузка ■ Нагрузкапожилыми ■ Нагрузкадетьми

Рис. Динамика показателей демографической нагрузки в Вологодской области, на 1000 человек населения (1991 – 2013 гг.)

ской нагрузки станет увеличение доли пожилых в обществе: согласно среднему варианту прогноза Росстата, в 2031 году число иждивенцев составит 832 человека на 1000 человек населения трудоспособного возраста, причём две трети составят люди в возрасте 60 лет и старше [8; 10]. Вероятность осуществления подобного сценария в Вологодской области подтверждается тем, что в 2025 году число лиц старше трудоспособного возраста увеличится в регионе до 281 тыс. и будет составлять 25% от имеющегося населения [9].

Для количественной оценки уровня долголетия используют коэффициент долголетия, который отражает возможность достижения определённого возраста и практически не зависит от возрастной структуры населения (К д ) . Данный коэффициент находится по формуле:

Таблица 6. Классификация методов косвенного измерения демографического старения населения

|

Метод |

Показатели |

Назначение |

|

Расчёт показателей рождаемости. |

– абсолютное число родившихся; – общий коэффициент рождаемости; – специальный коэффициент рождаемости; – возрастной коэффициент рождаемости. – нетто-коэффициент воспроизводства населения; – брутто-коэффициент воспроизводства населения. |

На современном этапе демографического развития именно снижение рождаемости является главным фактором старения населения мира. Изучение динамики коэффициентов рождаемости позволяет определить масштабы демографического старения на годы вперёд, что даёт возможность заранее вносить коррективы в различные области общественной жизни. |

|

Расчёт показателей смертности населения. Таблицы смертности. |

– абсолютное число умерших; – общий коэффициент смертности; – частный коэффициент смертности; – возрастной коэффициент смертности; – коэффициент младенческой смертности; – показатели таблиц дожития. |

Важность применения данных методов заключается в том, что в комплексе они позволяют сделать более глубокие выводы о динамике средней продолжительности жизни населения и последствиях её изменения. |

|

Таблицы экономической активности по возрастам. Балансовый метод. |

– возрастной коэффициент экономической активности; – общее число человеко-лет предстоящей работы населения, достигшего возраста X; – средняя продолжительность предстоящей трудовой (экономически активной) жизни населения в возрасте X; – коэффициент трудового замещения с учётом половозрастной смертности. |

При изучении характеристик демографического старения представляется важным изучение экономической активности и занятости населения в различных возрастах (в том числе и в старших возрастах). Применение данных методов позволяет оценить масштабы изменений в структуре рынка труда и сделать на основе этого выводы для корректировки сложившейся ситуации. |

|

Метод прогнозирования. |

Результаты прогнозов при использовании следующих моделей: – модель стабильного населения; – модель экспоненциальной функции; – модель передвижки возрастов. |

Для рассмотрения перспектив демографического старения необходимо использование различных методов прогнозирования демографического развития в целом. |

|

Социологические методы. |

Результаты социологических опросов, интервьюирования, экспертных опросов и т. д. |

Социологические исследования в области изучения старения населения ставят перед собой задачу проследить «изнутри» всевозможные аспекты влияния данного процесса на взаимоотношения в различных возрастных и социальных группах. |

K = + x 100 , (2)

S 60+ где:

S80+ – количество людей в возрасте 80 лет и старше;

S60+ – количество людей в возрасте 60 лет и старше.

Помимо вышеуказанных, также используются альтернативные показатели, учитывающие продолжительность предстоящей жизни:

– доля лиц в возрастных группах, имеющих ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) 15 лет и меньше;

– перспективная демографическая нагрузка за счёт пожилых: число лиц в возрастных группах, имеющих ОПЖ 15 лет и меньше, делённое на число лиц не моложе 20 (15) лет и имеющих ОПЖ больше 15 лет;

– взвешенное среднее возрастных значений ОПЖ, где весами являются доли лиц в каждом возрасте.

Количество пожилых в общей численности населения является наиболее показательным аспектом измерения демографического старения, но не достаточным для выявления причин и последствий данного процесса. В связи с этим выделяется ряд иных показателей, применение которых, как правило, продиктовано спецификой изучаемого объекта и целями, поставленными перед исследователями. Классификация методов представлена в таблице 6.

Представленные методы измерения демографического старения населения позволяют сделать вывод о том, что их универсальность делает возможным комбинирование различных показателей в зависимости от целей исследования. Необходимо использование всех методов измерения демографического старения в совокупности, что позволит провести наиболее полный анализ современной ситуа- ции в регионе, определить основные факторы, тенденции и перспективы развития данного процесса. Дальнейшая планомерная работа по изучению и адаптации представленных методов к исследованию процессов демографического старения на региональном уровне позволит оценить перспективы и масштабы старения населения региона, а также создаст предпосылки для создания механизма адаптации экономики в условиях демографического старения населения региона.

Список литературы Демографическое старение населения: методы оценки

- Данные Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.un.org/en/development/desa/publications/index.html

- Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://fedstat.ru/indicator/data.do

- Вишневский, А. Г. Демографическая революция [Текст]/А. Г. Вишневский. -М.: Статистика, 1976. -239 с.

- Вишневский, А. Г. Похвала старению [Электронный ресурс]/А. Г. Вишневский//Отечественные записки. -2005. -№ 3 (24). -Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/3/pohvala-stareniyu

- Демографический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www. demography.academic.ru/1623/ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ_СТАРЕНИЕ

- Доклад ООН о развитии в условиях старения населения мира [Электронный ресурс]. -2007. -Режим доступа: https://www.un.org/ru/development/surveys/docs/wess2007.pdf

- Калачикова, О. Н. Тенденции и перспективы демографического развития России и Вологодской области [Текст]/О. Н. Калачикова, А. А. Шабунова, М. А. Ласточкина//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 5 (23). -С. 143-153.

- Практическая демография [Текст]: учеб. пособие для вузов/под ред. Л. Л. Рыбаковского. -М.: ЦСП, 2005. -280 с.

- Сови, А. Общая теория населения. Том второй. Жизнь населения [Текст]/А. Сови: пер. с фран. Ф. Р. Окуневой. -М.: Прогресс, 1977. -520 с.

- Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.gks.ru

- Шабунова, А. А. Качество трудовых ресурсов России: региональный аспект [Текст]/Шабунова А. А., Леонидова Г. В.//Актуальные проблемы экономики и права. -2012. -№ 2. -С. 126-134.

- Шабунова, А. А. Общественное развитие и демографические вызовы современности [Текст]/Шабунова А. А.//Проблемы развития территории. -2014. -№ 2 (70). -С. 7-17.

- Rogers, A. Model migration schedules and their applications [Тext]/A. Rogers, R. Raquillet, L. G. Castro//Environment and Planning. -1978. -№ 10 (5). -С. 475-502.

- World Population Ageing: 1950 -2050 [Electronic resourse]: report of United Nations (UN). -2005. -Available at: www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050