Демократическая культура в Санкт-Петербурге: исследование политической терпимости

Автор: Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 5, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181528

IDR: 142181528

Текст статьи Демократическая культура в Санкт-Петербурге: исследование политической терпимости

Настоящая работа продолжает наши исследования в Санкт-Петербурге, посвященные проблеме нестабильности демократической системы правления, сложившейся в современной России в результате преобразований последнего десятилетия (Сафронов, 2002). Вероятные направления эволюции этой системы не исключают ни постепенного продвижения в сторону консолидации демократии, ни усиления дестабилизирующих тенденций и отката в авторитарном направлении. В ряду условий, способствующих консолидации демократического правления, важное место в политической теории отводится демократической культуре (Almond and Verba, 1989; Inglehart, 1990; 1997; Lipset, 1994; Патнэм, 1996). Одна из ключевых характеристик этой культуры – политическая терпимость: «… понятие политической толерантности … играет центральную роль в гражданской ориентации, которая, как полагает большинство теоретиков, является необходимым условием процветающей демократии» (Sullivan and Transue, 1999, p.627). «Среди всех составляющих демократической консолидации терпимость следует считать самой важной», -отмечают Д.Бари и ее соавторы (Bahry, Boaz, Gordon, 1997, p.486). С ними солидарен Дж.Гибсон: «Терпимость является, безусловно, самым важным компонентом в синдроме демократических ценностей» (Gibson, 2002, p.310). Без нее «невозможна открытая конкуренция за политическую власть. А без такой конкуренции граждане могут оказаться лишенными возможности поддерживать политические движения по своему выбору, может быть утрачена политическая свобода и подорвана демократическая подотчетность» (Gibson, 1998a, p.40) Даже при наличии острых конфликтов демократический режим способен оставаться стабильным, если граждане, основные политические силы и средства массовой информации сохраняют приверженность конституционным положениям, выражая убежденность в том, что гражданские права и политические свободы должны быть гарантированы всем соблюдающим законы членам сообщества и их объединениям, в том числе и тем, которые придерживаются воззрений, несущих – с точки зрения данного гражданина, политического субъекта или власти – угрозу признаваемому ими укладу общественной жизни.

В отношении России многие исследователи полагают, что авторитарная культурная традиция, одной из характерных черт которой на протяжении советской истории была политическая нетерпимость – достаточно вспомнить репрессии после большевистского переворота, поиски врагов народа и политические процессы в сталинские годы или подавление инакомыслия и диссидентского движения в последующий период, является серьезным препятствием для укоренения в нашей стране институтов демократии, которое невозможно без признания обществом политического плюрализма. Хотя эмпирические исследования политических воззрений российских граждан, проведенные в последнее десятилетие, не подтверждают предположения об отвержении ими идей демократического переустройства вследствие влияния авторитарного наследия – эти идеи находили широкую поддержку в обществе, отдельные работы, затрагивающие интересующую нас проблему, приводят к общему заключению об очень низкой политической толерантности, отличающей наших сограждан (Bahry, Boaz ,Gordon, 1997; Gibson, 1995; 2002). «Основное препятствие для консолидации российской демократии – политическая нетерпимость», - отмечает Дж.Гибсон (Gibson, 1998a, p.38).

∗ Аналитическая работа, представленная в статье, выполнена при поддержке РГНФ (грант № 03-03-00591а). Материалы опроса жителей Санкт-Петербурга в 2000 г., использованные в этой работе, собраны благодаря финансированию, предоставленному в рамках конкурса Индивидуальных Исследовательских Проектов Программы по Глобальной Безопасности и Устойчивому Развитию Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров.

Острую актуальность проблеме возможного вырождения российской демократии придают тенденции последних лет, свидетельствующие, с одной стороны, об устремлениях властной элиты к укреплению исполнительной ветви власти за счет ослабления представительных органов, ограничению политических прав и гражданских свобод, расширению контроля за средствами массовой информации, все более явному вмешательству в электоральный процесс и манипулированию выборами, к возрождению советских символов, а, с другой стороны, - о все большем неприятии либеральных преобразований преобладающей частью общества, о распространении в нем ностальгии по прежним временам и приверженности тем принципам, на которых базировался государственный социализм. Эта ностальгия проявляется в отвержении большинством наших сограждан радикальных перемен в экономике, ведущих к конкурентному рыночному капитализму, в ориентации на устранение угрозы экзистенциальной безопасности и готовности ради этого пожертвовать демократическими установлениями (см. краткий обзор фактов в Сафронов, 2001)

На этом фоне дальнейшее распространение в обществе нетерпимости к политическим противникам способно привести к обострению основного политического конфликта между сторонниками советского и либерально-демократического устройства общественной системы, к резкой политической поляризации, последствиями которой могут стать политические репрессии, подрывающие самые основы конституционного порядка. Укрепление же политического доверия вследствие достаточно длительного функционирования в стране институтов демократии может способствовать дальнейшему продвижению в направлении консолидации этой системы правления.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРПИМОСТЬ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Одно из оснований демократии, связанное с требованием к людям при этой форме правления, выражается императивом, согласно которому они «должны терпимо относиться к стремлению своих сограждан принять участие в политике, даже если воззрения последних резко отличаются от общепринятых» (Sullivan and Transue, 1999, p.626). Другими словами, широкая поддержка в обществе принципа, требующего чтобы конституционные права распространялись на всех граждан, сколь бы неприемлемыми ни были взгляды одних из них для других, позиции меньшинства для большинства, является важным условием существования демократического строя. Несмотря на острые конфликты, демократический режим способен оставаться стабильным, если люди сохраняют приверженность конституционным процедурам и «разделяют уверенность в необходимости применения таких процедур – права на выражение своего мнения, на его опубликование, на занятие государственных постов – в равной мере ко всем гражданам, даже к тем, кто бросает вызов их собственному образу жизни» (Sullivan, Piereson, and Marcus, 1979, p.781).

Описание эмпирических исследований и развития теории за последние полвека, предполагающих верификацию этих положений, можно, следуя недавнему обзору «психологических основ демократии» (Sullivan and Transue, 1999), подразделить на два основных направления – изучение поддержки публикой гражданских свобод и собственно политической терпимости. Начало первому из этих направлений положила известная работа С.А.Стоуффера «Коммунизм, ортодоксальность и гражданские свободы», убедительно продемонстрировавшая, что американцы после Второй Мировой войны придерживались воззрений, явно не соответствующих требованию политической толерантности. Подавляющее большинство, как показали общенациональные опросы 1954 г. обычной публики и местных лидеров, было против соблюдения конституционных гарантий в отношении коммунистов, а также социалистов и атеистов (Stouffer, 1955). Так, например, две трети простых граждан полагали, что коммунистам нельзя разрешать публичные высказывания, что их книги следуют изъять из библиотек, а также – что правительству надо позволить прослушивание их телефонных разговоров. Три четверти американцев одобряли идею лишения коммунистов гражданства. Девять человек из десяти были против разрешения им преподавания в школах. Половина граждан Америки полагала, что тех, кто заявляет о своей приверженности коммунизму, нужно посадить в тюрьму (там же, Ch.2). Один из важнейших факторов, вызывающих у американцев желание лишить гражданских прав группы, располагающиеся на левом фланге политического спектра, - острое чувство страха и тревоги из-за угрозы обществу, которая, как они полагали, исходит от этих групп. Правда, мнения лидеров местных сообществ в гораздо большей мере соответствовали конституционным нормам, чем взгляды простой публики, а кроме того лучше образованные, младшие поколения были заметно терпимее, чем менее образованные представители старших поколений. Исходя из этого, Стоуффер предсказывал рост толерантности, который должен был происходить под воздействием социальных, экономических и технологических перемен по мере повышения образовательного уровня населения и постепенной смены прежних поколений новыми, отличающимися большей независимостью мысли и уважением к иным мнениям.

За последующие два десятилетия американская публика действительно стала намного образованней, и, как показали общенациональные опросы, проведенные в начале 70-х гг., поддержка гражданских свобод значительно выросла. Так, между 1954 и 1973 гг., согласно исследованию, воспроизводящему методику Стоуффера, доля американцев, готовых признать конституционные права коммунистов, атеистов и социалистов, увеличилась по обобщающему показателю с 31% до 55% (Nunn, Crokett, and Williams, 1978) – сдвиг, свидетельствующий, по мнению авторов этой работы, о том, что «граждане, выступающие за соблюдение гражданских свобод, составили в нашем обществе большинство» (там же, p.12). Причины этого сдвига, как и было предсказано, отчасти были связаны с распространением образования, изменением возрастной структуры населения и сменой старших поколений младшими, но и вне зависимости от этих факторов американцы в целом стали терпимее относиться к изучавшимся группам (см. также Davis, 1975).

В конце 70-х – начале 80-х гг. Дж.Л.Салливан и его коллеги сначала в ряде статей, а затем и в обобщающей их изыскания книге «Политическая терпимость и американская демократия» (1982) поставили под сомнение заключение о повышении толерантности американского общества, пересмотрев концептуальные положения того подхода, на котором базировалось изучение общественного мнения о гражданских свободах (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993). «Терпимость означает готовность ‘примириться’ с тем, что человек отвергает. В политике она предполагает готовность разрешить выражение тех идей или интересов, противником которых он является» (Sullivan, Piereson, Marcus, 1979, p.784). При таком ее понимании прежние работы не являются в строгом смысле слова исследованиями политической терпимости. Выбор коммунистов или атеистов в качестве объектов оценивания позволяет говорить о терпимости только той части публики, для которой взгляды тех или других чужды. Тех же, кто сам придерживается соответствующих воззрений или кто с безразличием относится к таким идеологическим размежеваниям, нельзя относить к числу политически толерантных. Эту часть публики также следовало бы спросить об адептах учений или сторонниках политических течений, вызывающих у них неприязнь. Согласно позиции процитированных авторов, значительное изменение готовности американской публики гарантировать процедурные права коммунистам и иным Левым может свидетельствовать вовсе не о подъеме толерантности, а лишь о том, что после ослабления международной напряженности, существовавшей в период Холодной войны, публика перестала рассматривать коммунистов и социалистов как носителей острой угрозы. Политическая нетерпимость могла сместиться на другие группы или организации. Для проверки этого предположения Салливан и др. предложили, следуя изложенной концептуализации, новый методический подход к измерению терпимости, предполагающий двухшаговую процедуру. Сначала следует выяснить, вызывает ли некоторая политическая группа у человека неприятие, отрицательные эмоции, а затем уже его мнение о необходимости соблюдения гражданских прав. Методология сориентирована, таким образом, на вычленение индивидуализированных для каждого опрашиваемого объектов оценивания. В одном из вариантов ее реализации участников опроса просили указать группу или группы в политике, которые нравились им меньше всего, после чего задавались вопросы о гражданских правах именно такой – “least-liked” – группы (следует ли ее членам запретить занимать пост президента США? разрешить преподавание в школах, публичные выступления или проведение собраний? нужно ли прослушивать их телефоны? или надо вообще объявить вне закона?). В другом варианте ряд экстремистских политических течений оценивался опрашиваемыми по шкале «нравится – не нравится», затем выяснялось их отношение к соблюдению гражданских свобод, а политическая терпимость рассчитывалась с учетом установок к тем из экстремистов, которые вызывали явное отторжение. Результаты, полученные при таком подходе, не подтвердили оптимистических выводов, в соответствии с которыми американцы стали намного терпимее воспринимать тех, кто им не нравится. Уровень нетерпимости в 70-е гг. оказался в этом случае заметно выше, чем он получался при использовании метода Стоуффера (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, Ch.3). Так, например, в 1978 г. только половина национальной выборки согласилась с тем, что представителям соответствующей группы должно быть гарантировано право на публичное изложение своих взглядов; две пятых были не против прослушивания их телефонов, и более двух третей полагали, что они должны быть объявлены вне закона. «Наши данные показывают, что хотя сегодня массовая публика терпимее относится к коммунистам, атеистам и социалистам, чем в 1954 г., в этот промежуток времени появились другие объекты нетерпимости, нейтрализовавшие это изменение» (Sullivan, Piereson, Marcus, 1979, p.792).

Концептуальное переосмысление политической толерантности Дж.Салливаном и его соавторами и предложенная ими методология ее измерения ∗ заставили пересмотреть не только представления об уровне и тенденции изменения нетерпимости американского общества, но и поставили под сомнение практически каждое из эмпирических обобщений, полученных прежде в рамках направления «поддержка гражданских свобод» (от исследования Stouffer,1955 до его воспроизведения Nunn, Crockett, and Williams,1978). Приведем резюме основных расхождений. Обоснованными считались следующие положения (см. Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, pp.248-249). Публика была нетерпимой, особенно по отношению к диссидентским группам на левом фланге политического спектра, таким как коммунисты и социалисты; по прошествии времени она стала толерантной. Образованные люди значительно терпимее, чем необразованные. Терпимее и те, кто активно участвует в политике, по сравнению с неактивными и апатичными гражданами. Толерантность политических лидеров намного выше, чем публики в целом. В развитых обществах

∗ Заслуживает упоминания и еще одна попытка усовершенствования методологии измерения политической терпимости. Признавая значительные достижения в этой области, описанные выше – введение контроля за отбором групп, по отношению к которым оценивается толерантность, Дж.Гибсон и Р.Бингхэм обратили внимание на другую составляющую измерительной процедуры – виды политической активности, используемые для фиксации приверженности конституционным гарантиям (Gibson and Bingham, 1982). Хотя предложенные ими «чувствительные к контексту» шкалы, базирующиеся на множественных индикаторах и отражающие ценностные конфликты, могут способствовать лучшему предсказанию мнений людей и их поведения в реальных ситуациях, они явно проигрывают измерительной процедуре Дж.Салливана и его коллег, позволяющей проводить сравнительные исследования терпимости, прослеживая ее изменение как во времени, так и в социальном пространстве – например, в разных странах или культурах. Тем не менее, в этой работе нам представляется важным концептуальный подход к политическим свободам, обеспечивающим существование демократического режима (в его основе - теория полиархии Р.Даля). Непременное условие демократического правления – существование политической оппозиции, наделенной правами для легитимной борьбы за власть. Среди этих прав – свобода слова, свобода собраний и свобода политических ассоциаций (Gibson and Bingham, 1982, p.606). Терпимость – признание за оппозицией прав на пользование этими свободами. Таким образом, хаотической конгломерат гражданских прав, о соблюдении которых спрашивали в прежних опросах (осуществления преподавательской деятельности, избрания на пост президента, проведения публичных выступлений, изъятия книг из библиотек, проведения демонстраций, прослушивания телефонов, объявления вне закона, заключения в тюрьму и т.д.), можно свести к нескольким измерениям, соответствующим основным политическим свободам.

протекают процессы, которые приведут в конечном счете к появлению более терпимых граждан, и такие изменения уже нашли отчетливое проявление. А вот некоторые из выводов, к которым приводит новый подход (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, pp.250-251). В том случае, когда людям предоставляется возможность указать группу или группы, которые для них не приемлемы, большинство проявляет к ним нетерпимое отношение. Утверждения о том, что по сравнению с 50-ми гг. публика стала терпимее, неверны или же сильно преувеличивают произошедшие перемены. В послевоенное время, вероятно, существовало большее согласие относительно угрозы, которую несут коммунисты, чем в 70-е гг., когда увеличилось разнообразие объектов неприязни, но нетерпимость к правым экстремистам мало чем отличалась от такого же отношения к коммунистам. Указание людьми объектов, вызывающих неприятие, обусловлено их идеологическими предпочтениями, так что сторонники левых взглядов склонны выбирать правые группы, а ориентирующиеся на правую идеологию – левые группы. Особенности выбора объектов неприязни связаны также с образованием: для более образованных это по преимуществу правые экстремисты, а менее образованные чаще указывают левых. Хотя политически активные граждане проявляют большую терпимость, чем те, кто менее вовлечен в политику, эта зависимость – следствие воздействия иных факторов, определяющих одновременно как политическое участие, так и терпимость. При контроле за другими переменными образование лишь слабо связано с толерантностью, и если высоко образованные все же более терпимы, чем малообразованные, то такая взаимосвязь также обусловлена другими факторами. Показатель того, насколько опрошенные разделяют общие принципы демократии, связан - независимо от других детерминант – с мерой терпимости. Приверженность людей этим принципам ограничивает недемократические реакции в отношении их политических противников, проявляясь в большей к ним терпимости. Сильнее всего с терпимостью оказались связаны два фактора – восприятие угрозы, исходящей от вызывающей неприязнь группы, и личностные конструкты, фиксирующие самооценку человека и склонность к догматизму. Чем выше эта угроза, тем больше вероятность нетерпимого отношения к группе, с которой она связывается. Психологическая защищенность личности, о которой свидетельствуют высокая самооценка и недогматическое сознание, является благоприятным условием терпимости. Важность этих результатов не исчерпывается очевидным продвижением к адекватному осмыслению уровня нетерпимости в обществе и причин, ее вызывающих, а также факторов, поддерживающих политическую толерантность.

Заключение Салливана с коллегами о значительном расхождении содержательных выводов, к которым приводят два основных подхода к измерению терпимости, является, возможно, излишне категоричным. Так, в специальном исследовании, посвященном сопоставимости ряда показателей, соответствующих этим подходам, Дж.Гибсон, используя данные американской национальной панели 1987 г, показал, что «единственного ‘лучшего’ способа измерения политической нетерпимости явно не существует» (Gibson, 1992, p.573). Несмотря на определенные различия, обусловленные методологией, «по ключевому критерию – последствий для содержательных заключений - альтернативные меры равноценны» (там же, p.574). Надо отметить, что в состав объектов оценивания при использовании обоих методов включались как левые, так и правые политические радикалы. Схожие содержательные выводы, о которых идет речь, - это вопросы этиологии терпимости и нетерпимости, т.е. вызывающих их причин: нетерпимые люди не склонны разделять общие и процедурные нормы демократии, догматичны, менее образованны, чем терпимые, отличающиеся приверженностью этим нормам, открытостью сознания и высоким уровнем образования. Взаимозаменяемость методов в данное время в конкретной стране все же не должна, как признает Гибсон, преумалять преимуществ методологии Салливана и др. Она концептуально обоснованна, способ измерения является четкой операционализацией понятий, и еще одно весьма существенное преимущество этого подхода - «он не требует от исследователей знания того, какие группы в данное время являются значимыми и непопулярны: опрашиваемые сами сообщают им что это за группы. Благодаря этому подход

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 ‘наименее нравящаяся группа’ оказывается особенно полезным при сравнениях во времени и пространстве» (Gibson, 1992, p.575).

Не меньшее значение новой концептуализации, на наш взгляд, связано и с тем, что она позволила по-новому подойти к фундаментальному вопросу о природе современной демократии. Уже работа С.А.Стоуффера высветила две проблемы демократической теории, актуальность которых подтвердили и все последующие изыскания в области массовых представлений о гражданских свободах и политической терпимости. Эта работа показала, как и другие эмпирические исследования общественного мнения и политического поведения в послевоенные десятилетия (см. обзор в Kinder, Sears, 1985), бурный рост которых был вызван достижениями в области методологии проведения выборочных опросов, что, во-первых, идеализированное представление о демократическом гражданине, сложившееся в «либеральной теории», не соответствует действительности, а во-вторых – демократическое правление способно сохраняться, даже если правила игры, которые его определяют, гражданами не усвоены или не разделяются (Sullivan and Transue, 1999, p.628). Обнаружение широко распространенной нетерпимости в цитадели демократии – американском обществе -поставило перед исследователями непростой вопрос о том, каким образом демократической системе удается функционировать, если, вопреки нормативным представлениям, значительная часть публики выступает за ограничение базовых прав и свобод по отношению к меньшинствам, которые ей по тем или иным причинам не нравятся. В связи с этим Дж.Салливан и др. напоминают о том, что наряду с «либеральной» версией существуют и другие теории демократии, в которых понятию терпимости также отводится важное место, – «консервативная» и «федералистская» (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, pp.10-23).

Представление о широком распространении терпимости как условии демократического правления связано в либеральной концепции с моральными соображениями, выраженными в императиве равенства прав всех граждан, а также с прагматической установкой, предполагающей, что свободный рынок идей является наилучшим способом установления истины. Прогрессивное изменение в направлении все более полного выполнения этого условия обеспечивается ростом образования и расширением возможностей участия публики в политическом процессе. Эмпирические результаты, полученные в исследованиях, отнесенных к направлению «поддержка публикой гражданских свобод», могли бы послужить обоснованием этой концепции, если бы новый подход не поставил под сомнение его важнейшие положения – о повышении толерантности между 50-ми и 70-ми гг. и ее связи с образованием и политическим участием.

Сторонники консервативной теории (нередко обозначаемой также как elitist theory of democracy) скептически оценивают роль масс в поддержании демократии, полагая в частности, что обычные граждане не способны контролировать свои импульсы к подавлению отклоняющихся от общепризнанных или опасных в их понимании мнений. Функцию предохранения демократии от вероятного разрушения, вызванного устремлениями и действиями антидемократической публики, выполняет элита, профессиональный политический класс, усвоивший и воспроизводящий в своей деятельности «правила демократической игры» и надзирающий за их соблюдением. Нетерпимость в обществе, оставаясь более или менее неизменной, не поддающейся прогрессивному изменению под влиянием факторов образования или политического участия, не несет угрозы демократическому строю благодаря существованию противовеса – толерантной элиты. Такие факты, как большая – по сравнению с обычной публикой - терпимость представителей местной элиты, образованных и обеспеченных слоев, а также партийных активистов (McClosky, 1964; Prothro and Grigg, 1960; Stouffer, 1955), и устойчиво высокая на протяжении десятилетий нетерпимость в обществе (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993), могут служить подтверждением этой теории. Однако с ней плохо согласуются полученные авторами последней работы сведения о нетерпимости даже наиболее активного политического слоя, пусть она и не выражена столь отчетливо как у менее активных граждан. Просто первые

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 склонны выбирать другие объекты неприязни – они более восприимчивы к угрозе, исходящей от правых экстремистов, а вторые с неприятием относятся, как правило, к левым.

В федералистском понимании демократии политическая терпимость – результат конституционных установлений и социального многообразия. Нетерпимость может характеризовать как политических лидеров, так и обычных граждан. Демократическая защита от ее проявления в действиях тех и других обеспечивается механизмами разделения, децентрализации и коалиционного осуществления власти. Различие и разнообразие объектов нетерпимости, отражающее неоднородность социальных, экономических и политических интересов многочисленных общественных сегментов, предотвращает возможность согласия их представителей относительно того, какие из неортодоксальных групп следует подвергнуть репрессиям. Согласно этой теории, скорее нетерпимость, чем толерантность, является нормой, однако диверсификация объектов неприязни и указанные особенности институционального устройства не допускают ее воплощения в антидемократической политике. Как отмечают Дж.Салливан и его коллеги, именно с этой интерпретацией демократической теории наилучшим образом согласуются их эмпирические обобщения, свидетельствующие о «плюралистической нетерпимости» американского общества: очень низкая толерантность, характерная для любых социальных и демографических страт, в сочетании с многообразием объектов неприязни, выбор которых отражает различия интересов, порождаемых размежеванием по классовым, профессионально-статусным, религиозным и идеологическим линиям (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, pp.260-261).

Дальнейшие исследования, перешагнувшие границы Соединенных штатов, показали, что эмпирические обобщения, характеризующие состояние дел в интересующей нас области, не позволяют пока с полной определенностью говорить о том, какая из трех рассмотренных теорий демократии наилучшим образом описывает всю их совокупность. Так, политическая элита оказалась все же, согласно большинству работ, хотя есть и исключения, более терпимой, чей публика. Этот факт был, например, подтвержден при сравнительном изучении толерантности граждан и членов национальных парламентов Великобритании, Израиля, Новой Зеландии и США (Sullivan, Walsh, Shamir, Barnum and Gibson, 1993). Однако объяснение толерантности парламентариев, связывающее ее с избирательным рекрутированием элиты из тех слоев, которые по демографическим, идеологическим и личностным характеристикам предрасположены к терпимости, лишь отчасти справедливо. Не менее важной причиной является процесс собственно политической социализации лидеров. Первое из этих объяснений соответствует консервативной версии демократической теории, зато второе показывает – в духе либеральной концепции – вовлечение в политический процесс приводит к научению терпимости. Проблема трендов – происходило ли в США после Мировой войны снижение нетерпимости или нет – вызвала в конце 80-х гг. острую дискуссию, но окончательного разрешения так и не получила вплоть до сегодняшнего дня. Дж. Мюллер, опираясь на результаты анализа данных с 1940 г по 1985 г., подтвердил заключение о том, что сдвиг в терпимости отражает по преимуществу изменение отношения к Левым, но при этом у публики не появились новые объекты неприязни (Mueller, 1988). Это заключение вновь было оспорено с уже известных нам позиций (Sullivan and Marcus, 1988). Приведем вывод об изменении толерантности между 1976 и 1998 гг., содержащийся в только что появившейся публикации (Mondak, Sanders, 2003): за этот период «размах и глубина нетерпимости могли заметно снизиться» (p.501), однако терпимость в лучшем случае лишь немного возросла. Что же касается факторов, воздействующих на политическую терпимость, закономерности, выявленные в США, о ее прямой зависимости от приверженности демократическим ценностям и психологической защищенности личности, а также обратной – со степенью угрозы, приписываемой не нравящимся группам, нашли многочисленные подтверждения в других странах (Sullivan and Transue, 1999, pp. 635-637).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В РОССИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Дискуссия вокруг проблемы политической терпимости в США, охарактеризованная выше, показывает, что даже устойчивая демократия может сталкиваться в критические периоды с распространением общественного мнения, противоречащего основополагающим конституционным принципам, таким как соблюдение гражданских свобод. В то же время в стабильной демократической системе политическая культура и укорененная институциональная структура способны оказывать компенсирующее воздействие друг на друга в том случае, когда изменения в одной из них порождают угрозу фундаменту самой этой системы. Поскольку в недавно появившихся на свет демократиях подобный механизм институциональной настройки культуры не отрегулирован, так как сами институты находятся в процессе формирования, на пути консолидации таких демократий могут возникать серьезные препятствия, если политические воззрения и убеждения, имеющие широкое распространение в обществе, расходятся с демократическим ценностями и нормами. Именно такая опасность, по мнению некоторых исследователей, подстерегала демократии, возникшие на месте коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Проверяя предположение о том, что в странах бывшего советского блока под поверхностным слоем общественного мнения, разделяющего демократические взгляды, скрывается авторитарная и нетерпимая политическая культура, В.Карпов провел анализ данных о политической толерантности к коммунистам и атеистам в Польше начала 90-х гг. в сравнении со сведениями, полученными в США в это же время, а также в ряде предшествующих исследований, начиная с работы С.А.Стоуффера (Karpov, 1999). Результаты не подтверждают это предположение – терпимость поляков мало отличалась от мнений американцев в 1993 г. и была намного выше по сравнению с убеждениями последних, зафиксированными в 50-е гг. - время, известное как период «охоты на ведьм». В обеих странах большую толерантность проявляли представители наиболее образованных слоев и младших поколений. Все это показывает, что «нетерпимость в Восточной Европе не обязательно выражена сильнее, чем на Западе …, что социальное и экономическое развитие повышает вероятность укрепления толерантности и что терпимость, характерная для Восточной Европы, отчасти отражает обеспокоенность людей реальными угрозами хрупким демократическим институтам» (там же, p.1543). Нетерпимость едва ли можно считать одним из проявлений укоренившейся авторитарной культуры.

Есть ли основания полагать, что данное заключение относится и к нашей стране? В последние годы существования Советской системы - по данным WVS - Россия, как и другие ранее входящие в нее страны и республики, отличалась от стабильных демократий очень высокой социальной нетерпимостью и относительно небольшим доверием к своим согражданам (Сафронов, 1996, с.282-283). Несмотря на то что уже к началу 90-х гг. наши сограждане – в принципе - были убеждены в необходимости безусловного соблюдения в стране гражданских прав и свобод и поддерживали демократические институты, они тем не менее тут же забывали об этом принципе как только речь заходила о тех группах, которые им очень не нравились (Gibson, Duch, Tedin, 1992; Gibson and Duch, 1993a; 1993b). Теоретическое основание для понимания политической нетерпимости и методология ее измерения, на которые опирались как эти ранние, так и последующие работы, -упоминавшаяся концепция Дж.Салливана и его коллег (Sullivan, Piereson, and Marcus, 1993). «Терпимость – примирение с тем, с чем человек не согласен - … означает готовность позволить своим политическим противникам открыто бороться за политическую власть», -пишет Дж.Гибсон (Gibson, 1998a, p.40), а способ ее выявления – описанный ранее «least-liked group» подход. Согласно исследованию в Московской области 1990 г., с которого началось эмпирическое изучение политической терпимости в нашей стране, многие люди испытывали сильную неприязнь к «неонацистам» (34% опрошенных назвали в качестве группы, вызывающей наибольшую антипатию, и 22% выбрали ее как следующую по неприемлемости), «гомосексуалисты» (15% и 11%) и «националисты» (14% и 19%). Вслед за ними шли «сталинисты» (10% и 15%) и «сторонники отмены выборов и введения военной диктатуры» (9% и 16%). Остальные группы – от «членов кооперативов» и «сторонников русских националистов» до «верующих», «евреев» и «коммунистов» вызывали отторжение у сравнительно небольшой части граждан (от 10% до 5% выборки, считая вместе тех, для кого они относятся как к самой нелюбимой, так и к следующей по неприятию группе). Такого рода плюрализм при указании неприемлемых объектов, по мнению авторов этого проекта, показывает: «… нетерпимость распределяется так широко, что угроза, которую она несет для свободы, нейтрализуется» (Gibson, Duch, Tedin, 1992, p.339). Однако в отношении любой из антипатичных групп лишь очень скромная часть жителей Московской области – почти вдвое меньшая по сравнению с американцами, отвечавшими на сходные вопросы в 1987 г., -придерживалась терпимого мнения, признавая ее права на публичное выражение взглядов, проведение собраний, занятие выборных постов или не соглашаясь с тем, что ее следуют объявить вне закона (там же, p.340-341).

Следующий опрос, развивающий этот проект и проведенный через несколько месяцев в том же 1990 г., но на более представительной выборке населения европейской части Советского Союза, подтвердил полученные в московском регионе факты. В обоих исследованиях выявлена сходная структура антипатий и весьма высокий уровень нетерпимости.. Наибольшее неприятие вновь вызывали «неонацисты», вслед за которыми шли «сталинисты» и «гомосексуалисты», и преобладающее большинство, составляющее от 62% до 82% в зависимости от вида публичной активности, выступало за ограничение прав тех групп, которые опрошенным особенно не нравились. Лишь каждый десятый, считая тех, кто был против любых ограничений, придерживался по отношению к таким группам терпимого мнения (в московском опросе по этому показателю - около 6% толерантных позиций) (Gibson and Duch, 1993a; 1993b). Сравнение толерантности в Московской области с общественным мнением в двенадцати странах ЕС, зафиксированным в 1988 г. (Duch and Gibson, 1992), по отношению к такой специфической, вызывающей повсеместную антипатию группе, как фашисты, показало, что уровень нетерпимости наших сограждан значительно выше, чем в Европе. Однако это не значит, что европейская общественность была толерантна к фашистам – нетерпимой, хотя и в разной степени, оказалась как советская, так и западная публика.

Исходя из существования разрыва в переходном российском обществе между приверженностью граждан демократическим убеждениям и их нежеланием гарантировать меньшинствам права, Д.Бари с соавторами предлагает различать два типа политической нетерпимости. «Люди, выступающие с антидемократических позиций …, будут попросту отрицать права любой из групп, которая им не нравится, вне зависимости от того, несет ли она политическую угрозу или нет; граждане, ценящие демократию …, будут отвергать права антидемократических групп» (Bahry, Boaz, Gordon, 1997, p.490). Данные, полученные этими исследователями в опросе 1992 г., тоже говорят о широко распространенной в российском обществе нетерпимости, а объекты неприязни оказались теми же самыми, что и рассмотренных выше работах. Так, например, около четырех пятых всех опрошенных были против того, чтобы представители меньшинств, которые им больше всего не нравились, имели право на публичные выступления или проведение демонстраций, а 72% полагали, что эти группы вообще должны быть запрещены. Высокий уровень нетерпимости был характерен как для противников демократизации, так и для ее сторонников, которые в отличие от первых с большим неприятием относились к политическим группам радикального толка, оставаясь в среднем более толерантными. Относительно более терпимыми к политическим течениям были представители наиболее образованного слоя, младших возрастных категорий и городского сегмента населения, а также те, кто с доверием относился к другим людям. «Демократическая нетерпимость», полагают авторы, является рациональной реакцией сторонников преобразований, стремящихся защитить зарождающуюся демократию от экстремистов правого и левого толка. Она обусловлена обстоятельствами переходного периода и не является свидетельством глубоко укорененной авторитарной политической культуры.

Период демократического транзита начала 90-х гг., как следует из приведенных фактов, отличался в нашей стране очень высоким уровнем политической нетерпимости граждан. В этом нет ничего удивительного, учитывая, что и в стабильных европейских демократиях она также была отчетливо выражена, когда речь шла о таких группах, как фашисты. А кроме того именно на начальных стадиях перехода к демократии нарастание нетерпимости является теоретически предсказуемым феноменом, поскольку ставки в политике в это время чрезвычайно высоки, политическая борьба ведется вокруг фундаментальных принципов социально-экономического и политического устройства, проигрыш может означать утрату слишком многого, чтобы безбоязненно позволить противнику открыто добиваться своих целей, над сторонниками прежнего режима нависает угроза воздаяния за содеянное прежде - короче говоря, политические оппоненты предстают здесь как ярые враги, вызывающие друг у друга острое чувство угрозы, которое, согласно многочисленным эмпирическим подтверждениям, выступает одной из важнейших детерминант нетерпимости (Gibson, 1998a, p.41-42).

В то же время методология обсуждавшихся исследований не лишена, на наш взгляд, серьезных недостатков, что заставляет усомниться в релевантности полученных сведений о нетерпимости той проблеме, ради прояснения которой предпринимались эти изыскания, -наличия в российской политической культуре антидемократических составляющих, способных воспрепятствовать процессу консолидации демократии или затормозить его развертывание. В подтверждение этого тезиса обратим внимание на две немаловажные погрешности, выбрав в качестве иллюстрации материалы последнего из обсуждавшихся исследований (т.е. работу Bahry, Boaz, Gordon, 1997). Первая связана с составом объектов, предлагавшихся для оценивания. Группы, вызывавшие наибольшую неприязнь, не имели существенного значения в политическом конфликте, от разрешения которого зависела судьба нарождающейся в нашей стране демократии, а их обозначения отсылали к неким экстремистским течениям без указания конкретных референтов в спектре политических сил. Это – «неофашисты» (29%), «гомосексуалисты», которые не представляли ни общественного, ни тем более политического движения в начале 90-х гг. (28%) и «националисты» (20%). Со значительным отрывом к ним присоединялись «сталинисты» (9%) и некие «сторонники запрета выборов и введения военного положения» (6%). Одна из основных сил в этом конфликте – коммунисты – у одних из наших сограждан вызывала негативное, а у других - позитивное отношение (средняя оценка по семибалльной шкале 3.32), но сильную неприязнь к ней испытывали (по критерию “least-liked”) всего 3% опрошенных, что, скорее всего, является артефактом, обусловленным составом предложенных для оценивания групп. При ином перечне этот показатель был бы другим. Другая ведущая сила в политическом противостоянии того времени – демократическое движение - в этом списке вообще, к сожалению, не числилась. Включенную в него категорию «предприниматели» (средняя оценка 3.61, антипатия – около 3%) едва ли можно считать адекватной заменой для обозначения тех сил, которые поддерживали либеральнодемократические преобразования.

Вторая погрешность закралась в формулировки вопросов о необходимости соблюдения гражданских прав и политических свобод. Следует ли «разрешать публичные выступления», «запрещать занимать выборные посты», «позволять проводить демонстрации», скажем, «неофашистам», если они будут использовать эти возможности для пропаганды нацистских идей и организации еврейских погромов? Должны ли мы наделять этими правами и свободами «сторонников отмены выборов и введения военного положения», которым – по определению – эти гарантии нужны только для того, чтобы, получив власть, их уничтожить? Вопросы, на первый взгляд, риторические, однако вовсе не тривиальные, если ориентироваться на «либеральную теорию демократии». Не вдаваясь в обсуждение этой темы, отметим, что явно или неявно исследователи опираются на принцип, согласно которому демократические свободы распространяются лишь на тех, кто разделяет конституционные положения и действует в их рамках. Этот принцип был положен в основу метода Дж.Салливана и его коллег, который использовался в российских исследованиях: «Терпимость подразумевает готовность граждан применять процедурные правила … нейтральным образом к тем группам, против которых они выступают, если только сами эти группы не нарушают конституционных гарантий» (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, p.52). Поэтому виды активности в вопросах о терпимости, воплощающие такие правила, -проведение собраний, публичные выступления и т.п. – выбираются из числа «законных и конституционных», и участников опросов «никогда не спрашивали об одобрении или неодобрении насильственных или незаконных действий», однако, как признают разработчики метода, опрошенные реагировали на такие стимулы «не столько в терминах конституционных и законных прав данных групп, сколько имея в виду посягательства этих групп на конституционные и законные права других граждан» (там же, p.62). На наш взгляд, принцип законности должен найти эксплицитное выражение в предлагаемых участникам опросов суждениях о том, что разрешать или запрещать нелюбимым ими группам. Одно дело, когда о представителях последних интервьюируемому известно, что их действия – будь то публичное выступление, митинг или демонстрация - совершаются в рамках закона, и совсем иное, если, опираясь на собственный или исторический опыт, ему придется домысливать, не прозвучат ли на этих мероприятиях идеи или призывы, нарушающие конституцию. Так, реакция на правых экстремистов, обозначенных как общее политикоидеологическое течение под именем «неофашисты» или «неонацисты», вызывающее недвусмысленные ассоциации с известными преступлениями, будет, скорее всего, совсем другой, чем на конкретное политическое движение – где-то это может быть, скажем, Национальный фронт - если к тому же будет сказано, что оно придерживается конституционных норм.

Таким образом, если эти рассуждения о погрешностях не лишены смысла, оценки политической нетерпимости в нашей стране, да и не только в ней, могут оказаться завышенными, а кроме того – не имеющими существенного значения для понимания препятствий, лежащих на пути демократической консолидации.

Что же показали последующие изыскания в интересующей нас области? Важнейшие работы принадлежат уже известным нам авторам. Так, продолжая изучение отношения граждан нашей страны к демократическим институтам и их политической толерантности во второй половине 90-х гг., Дж.Гибсон вновь приходит к заключению, сформулированному им по данным более ранних опросов, которые приводились выше: «Хотя простые россияне принимают многие аспекты демократической культуры, научение терпимости к политическим противникам оказалось для многих самым трудным демократическим уроком» (Gibson, 2002, p.309). Эксперимент, проведенный в 1996 г. на представительной российской выборке и нацеленный на то, чтобы переубедить человека изменить свою установку к вызывающим антипатию политическим группам, продемонстрировал: «Россия продолжает отличаться явно нетерпимой политической культурой … Хуже того, оказалось, что легче склонить терпимого человека к нетерпимости, чем нетерпимого к демократической точке зрения» (Gibson, 1998b, p.844). Одна из важных причин нетерпимости – представление об угрозе, которую россияне связывают со своими политическими врагами. Но проблема не только в том, что те, кто чувствует такую угрозу, чаще выражают нетерпимое отношение. Даже если люди с этим чувством угрозы занимают терпимую позицию, их легко можно переубедить, приведя к нетерпимости, а в том случае, когда их первоначальная установка была нетерпимой, заставить переменить ее на терпимую очень непросто. Итак, в 1996 г. «Терпимость в дефиците, и установки терпимых граждан отличаются наибольшей неустойчивостью. Это не является формулой успешной консолидации демократии в России» (Gibson, 1998b, p.845).

Еще одно исследование Дж.Гибсона, полевая фаза которого относится к концу 1995 – началу 1996 г., позволяет сопоставить нетерпимость в России и других странах, включая как государства центральной и восточной Европы (Болгарию, Венгрию и Польшу), так и западные демократии (Испанию, Францию и США), а также оценить ее возможные политические последствия в нашем обществе (Gibson, 1998a). Особенности измерительной процедуры, применявшейся в этой работе и предполагавшей выявление отношения к двум фиксированным группам – «фашистам» и «коммунистам», лишили автора возможности заключить что-либо определенное о нетерпимости к коммунистам двух пятых россиян, хотя с фашистами такой проблемы не возникло. К первым большинство (среди остальных трех пятых выборки) было толерантно, хотя немало было и тех, кто полагал, что следует запретить коммунистам выдвигать кандидатов на выборные посты, или был против проведения ими митингов (каждый пятый-четвертый опрошенный). Более 80% всех участников опроса придерживалось нетерпимого мнения, когда речь шла о правах фашистов на эти виды политической активности, причем даже при контроле за уровнем воспринимаемой угрозы нетерпимость к ним была намного выше, чем к коммунистам. При сравнении с другими странами (правда, обозначения тестируемых групп в западных демократиях и пост –коммунистических обществах не были тождественными) оказалось, что Россия выделяется, с одной стороны, резко негативным восприятием фашистов как носителей острой угрозы и, с другой, более позитивным отношением к коммунистам (наряду с Болгарией), не представляющих, по мнению большей части опрошенных, опасности для страны. Данные, полученные при контроле за уровнем воспринимаемой угрозы, свидетельствуют о широком распространении нетерпимости к крайним правым во всех новых демократиях (Россия не является, как принято было полагать, исключением) и заметно меньшем – в западных странах. Толерантность к крайним левым (при том же условии) повсеместно выше, чем к группам на противоположном полюсе политического спектра, а в России к коммунистам относятся даже с большей терпимостью, чем в Испании или США, не говоря уже о центральной и восточной Европе. «Таким образом сравнительный анализ в самом деле изменил наш взгляд на российскую нетерпимость. Возможно, нетерпимость не является столь значимым препятствием для демократизации, как было принято полагать», - отмечает Дж.Гибсон (Gibson, 1998a, p.52). Однако, по его мнению, в силу ряда обстоятельств оптимизм этого заключения не следует преувеличивать. Хотя нетерпимость, по всей видимости, не встроена в более общую систему антидемократических убеждений, она все же не является плюралистической и направлена на правых радикалов, делая их – или тех, кому будет навешиваться ярлык «фашисты», - мишенью для потенциальных политических преследований. Кроме того вероятность репрессий повышается вследствие того, что нетерпимые люди уверены в созвучности своих воззрений позициям преобладающего большинства. Нетерпимость к фашистам может не иметь серьезных последствий для российской политики, поскольку они, если и существуют под другими вывесками, находятся вне основного ее русла. В то же время достаточно высокий уровень толерантности к коммунистам можно признать за таковой, только ориентируясь на стандарты для экстремистских групп, но по отношению к одной из наиболее широко поддерживаемых партий такой ее уровень свидетельствует, полагает автор рассматриваемой статьи, о впечатляющей нетерпимости. Наконец, в отличие от Запада, наиболее политически влиятельные граждане («лидеры мнений») отнюдь не более толерантны, чем основная масса публики.

Изучению краткосрочных изменений политической культуры посвящено панельное исследование, эмпирические данные которого были получены Дж.Гибсоном на представительных российских выборках в упоминавшемся опросе 1996 г., включавшем эксперимент с попыткой переубедить человека изменить имеющуюся установку, и при повторном интервьюировании его участников в 1998 г. (Gibson, 2002). Теоретическим основанием при поиске причин нетерпимости в этой работе послужила упоминавшаяся модель (Sullivan, Piereson, and Marcus, 1993), связывающая толерантность с тремя источниками – воспринимаемой угрозой со стороны политических противников (терпимость предполагает невысокий уровень этой угрозы), догматизмом («закрытое сознание», как его понимал М.Рокич (Rokeach, 1960), является личностным фактором нетерпимости) и приверженностью демократическим ценностям (поддержка демократических институтов означает принятие плюрализма и готовность к компромиссам, которые проявляются в большей терпимости к политическим оппонентам). Эта модель обретала динамический характер благодаря дополнительному учету опыта взаимодействия людей с общественной системой – их восприятия функционирования экономики, политических институтов и обеспокоенности такими социальными проблемами, как преступность. Анализ, подтвердив в общем выявленные ранее факты и справедливость зависимостей, описываемых указанной моделью, привел и к неожиданным результатам. С одной стороны, при анализе временных срезов - в соответствии с теоретическими предсказаниями - восприятие угрозы оказалось очень тесно связанным с политической нетерпимостью, но, как и в других работах в данной области, не удалось найти никаких объяснений тому, чем обусловлено это восприятие – почему для одних людей противник является носителем угрозы, а для других – нет; обнаружены сильные взаимосвязи между догматизмом и склонностью к неприятию демократических установлений, однако закрытость сознания никак не влияла на восприятие угрозы и лишь очень слабо – на терпимость; наконец, политическая толерантность может в какой-то мере рассматриваться в качестве одного из аспектов общей поддержки демократических институтов и процессов, правда, зависимости между этими показателями едва достигают уровня статистической значимости, показывая, что в России политическая терпимость так и осталась не интегрированной в общую систему демократических убеждений (Gibson, 2002, p.324). С другой стороны, отслеживание изменения установок у одних и тех же людей по прошествии двух лет принесло непредвиденные результаты. Динамическая модель, учитывающая состояние рассмотренных выше переменных как в 1996, так и 1998 гг., а также оценивание людьми экономической и политической систем, позволила обнаружить следующие линии детерминации. Терпимость, приверженность демократии и – в меньшей мере – восприятие угрозы со стороны политических недругов оставались достаточно стабильными во времени. Хотя восприятие угрозы – в согласии с теорией - позволяло предсказывать политическую терпимость, состояние последней в 1996 г. непосредственным образом сказывалось на последующем восприятии противников – граждане, толерантные к ним в начале периода, с течением времени перестают рассматривать их как носителей угрозы. Подтвердилось и еще одно теоретическое положение – зависимость толерантности от демократических убеждений, однако в то же время оказалось, что «демократы» не только более терпимы к своим врагам в политике, но и склонны видеть в них – на этот раз вопреки теоретическому предвидению - носителей угрозы. Отметим еще два важных (хотя и слабых) направления влияния, связанных с озабоченностью социальными проблемами – нарастанием преступности и пессимизмом относительно экономических перемен в будущем. Недовольство этими проблемами ведет, во-первых, к утрате веры в демократию, а, во-вторых, вносит свой вклад в негативное восприятие политических оппонентов как носителей угрозы. (Gibson, 2002, pp. 329-332). Заметим также, что оптимизм, связанный с некоторым ростом терпимости в изучавшийся период, следует оставить, как это и делает автор в заглавии своей статьи, со знаком вопроса. Однако, на мой взгляд, дело здесь не столько в предположительном привыкании россиян к рутине демократической политики, сколько в том простом факте, что 1996 был годом президентских выборов со всеми последствиями в смысле нарастания политизации и актуализации политического противостояния в обществе.

Замечания, высказанные выше о работах начала 90-х гг., относятся и к этим исследованиям, поскольку в них был реализован все тот же методологический подход. Так, при составлении списка объектов оценивания принимались во внимание прежние перечни, дополненные теми политическими движениями, которые, на взгляд авторов проекта, могли выступать вероятными мишенями нетерпимости многих людей. Согласно полученным в 1996 г. данным, среди четырех групп (та, что больше всего не нравится, следующая за ней по этому критерию, etc.) вновь почти все россияне назвали фашистов, половина – сторонников

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 военной диктатуры, гомосексуалистов и националистов, а далее степень единодушия заметно снижалась – например, треть опрошенных указала на «сторонников Жириновского» (Gibson, 2002, p.319). Несмотря на манипуляции с отбором объектов из числа четырех самых неприемлемых групп, по отношению к которым производился расчет нетерпимости для выборки 1996 г. (как правило, ими были первая и четвертая по значимости), и использование в 1998 г. такой схемы вычленения мишеней, которая позволяла оценить отношение к тем же самым группам, что и в первом опросе, результаты все же отражали по преимуществу толерантность к маргинальным меньшинствам, не играющим важной роли в политических конфликтах того периода, а не соответствующую характеристику сторонников основных политических сил, борющихся за власть. Поэтому вывод, относящийся ко всему периоду, -«Нетерпимость является предпочтительной позицией для большинства россиян» (там же, p.321), подтверждая известные факты, не привносит ничего нового для понимания проблем, стоящих перед российской демократией. Поскольку формулировки вопросов о гарантиях гражданских прав также содержали отмеченную ранее погрешность, а именно в них отсутствовало указание на то, что политическая активность той или иной группы должна быть запрещена, даже если она не предполагает нарушения конституционных положений ∗ , то процитированный вывод, возможно, излишне категоричен.

Но как бы то ни было, совершенно ясно, что нетерпимость к крайним формам нонконформизма и политического экстремизма, остающаяся основным направлением исследований в интересующей нас области, определенно не является препятствием для стабильной работы современной представительной демократии, о чем недвусмысленно свидетельствуют эмпирические результаты, полученные в Западной Европе, США и других странах, где эта система правления имеет длительную историю. Едва ли следует поэтому ожидать, что такого рода нетерпимость способна сыграть злую шутку с новыми демократиями. Однако, если в последних она окажется связанной с взаимным неприятием основных политических сил, конкурирующих за власть, их движение в направлении консолидации может оказаться под вопросом. Эта проблема – толерантность сторонников партий и движений, выступающих на авансцене становящейся демократической политики, к своим политическим противникам – остается практически не изученной.

Что же касается концептуальной модели, то при всей важности такого рода изысканий, позволяющих найти психологические корреляты политической толерантности, обнаруживая ее взаимосвязи с демократическими воззрениями, догматизмом и воспринимаемой угрозой, они в сущности – с социологической точки зрения - находятся в порочном круге, лишь подтверждая логическую непротиворечивость принятых определений перечисленных понятий. Нетерпимость – один из аспектов догматического сознания, толерантность – демократической культуры, а боязнь опасных последствий вызывает запрет. Проблема состоит в том, что важнейшие, казалось бы, переменные, используемые в социологическом анализе политической культуры, – положение человека в социальноэкономической стратификации, различия воззрений старших и младших поколений, образованных и необразованных слоев или отношение людей к новым экономическим и политическим институтам – лишь очень-очень слабо влияют на изучавшиеся психологические переменные. То ли мы действительно имеем дело с авторитарной культурой, пронизывающей все слои российского общества, то ли все дело в непростом течении демократического транзита при сохранении острой реальной угрозы со стороны реставрационных сил для тех, кто стремится к реформированию, как и не менее острой проблемы выживания, поставленной реформаторами перед значительной частью общества, оказавшейся в рядах обездоленных. А может что-то не так с методологией измерения или

∗ Как показали наши исследования потенциала политического протеста, указание на проведение той или иной акции в рамках закона или с его нарушением имеет принципиальное значение, разделяя репертуар действий для большинства людей, склонных к одобрению таких форм политической активности или к личному в них участию, на приемлемую и отвергаемую части в соответствии именно с этим критерием (Сафронов, 1998; 2002, с.17-20).

анализа? Может предложение групп–объектов оценивания, представляющий некие абстрактные политико-идеологические категории вроде фашистов, сторонников военного режима или националистов, которые как раз и вызывают едва ли не единодушное неприятие, является неадекватной стратегией при изучении политической толерантности, если иметь в виду значение последней для укрепления демократических институтов? Какое отношение эти абстракции имеют к реалиям политического противостояния в современной России, к основному политическому конфликту, для разрешения которого в соответствии с правилами демократической игры необходима взаимная терпимость противостоящих политических сил? И имеют ли отношение к этому противостоянию гомосексуалисты – еще одна категория, вызывающая у многих россиян неприязнь? Конечно, демократия должна гарантировать гражданские права меньшинствам. Однако проблема сохранения и консолидации нарождающегося демократического устройства все-таки зависит не от того, будут ли у нас признаны, как уже в семи странах Европы, гомосексуальные браки. Давайте-ка лучше вспомним когда завершилась борьба афро-американцев за гражданские права в цитадели демократии! И тем не менее никто не сомневается в том, что американская политическая система к этому времени уже лет сто была не чем иным, как представительной демократией.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В середине прошлого и начале нынешнего десятилетия нами были проведены в Санкт-Петербурге два исследования, посвященные проблеме препятствий на пути консолидации демократии в нашей стране, связанных со спецификой российской политической культуры, с отношением граждан к политической системе и особенностями их участия в политике (Сафронов, 2001; 2002; 2003а).. Один из важных аспектов этой проблематики, который нам предстоит осветить в данной работе, - политическая толерантность ∗ .

Главная цель настоящего исследования - изучить выраженность политической нетерпимости в российском обществе в пост- советский период, используя собранные нами в Санкт-Петербурге материалы представительных массовых опросов взрослого (старше 17 лет) населения (первый из них относится к осени 1994 г., а второй – к лету 2000 г. **), и проследить ее изменение во второй половине 90-х гг. Для достижения этой цели необходимо решить две общие задачи, каждая из которых в свою очередь включает целый ряд аналитических ответвлений. Первая из этих задач – описание распределения политических объединений, вызывающих неприятие у участников исследований. Нам предстоит установить есть ли среди организаций такие, которые воспринимаются с неприязнью большинством населения города или большинством в каком-либо из его сегментов, соответствующих демографической, социальной, экономической, идеологической или

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 политической стратификации, вследствие чего такая организация может оказаться потенциальной мишенью политических репрессий, если окажется, что неприязнь влечет за собой нетерпимость – стремление такого большинства лишить ее политических свобод, гарантированных конституцией. Кроме того, нужно охарактеризовать изменения в структуре неприемлемых организаций между серединой и концом 90-х гг., обратив внимание на увеличение или уменьшение их диверсификации. Тенденции как к сокращению доли граждан, указывающих среди основных политических сил объединения, вызывающие отторжение, так и к большему плюрализму, т.е. более или менее однородному распределению неприятия между многочисленными организациями за счет устранения эксцессов сосредоточенности на некоторых из них, могут рассматриваться как благоприятные с точки зрения перспектив демократической консолидации.

Вторая общая задача – выявить выраженность нетерпимости и терпимого отношения к политическим организациям, вызывающим неприятие, и показать, стали ли петербуржцы в промежутке между двумя опросами в целом терпимее к своим политическим противникам или же происходило нарастание нетерпимости, а также уяснить на кого именно они реагировали прежде и в последствии с большей и меньшей толерантностью. Одно из важных направлений анализа, связанных с этой задачей, - проверка предположений о социальных и политических детерминантах терпимости, обсуждавшихся в концептуальнометодологическом разделе и способных пролить свет на обоснованность применительно к нашему обществу оптимистических ожиданий, вытекающих из «либеральной» теории демократии, о повышении терпимости вследствие ее зависимости от переменных образования и политического участия, на возможность поддержания в нем демократии в силу рассогласования диспозиций узкого, но влиятельного слоя «носителей демократической веры» и антидемократических масс, как предполагает «консервативная» теория, или же – в согласии с теорией «плюралистической нетерпимости» - на отсутствие угроз этой системе правления из-за выраженности многообразия и разной направленности интересов в мозаичной социальной сегментации, характерной для обществ современного типа.

Методологический подход к измерению толерантности, реализованный в петербургских опросах, предполагает, что ее проявление – отвержение человеком идеи ограничения политических свобод в отношении тех действующих в рамках закона политических сил, которые стремятся к переустройству общества на принципах, с его точки зрения совершенно не приемлемых. Продолжая традицию измерения политической толерантности в России, развитую нашими предшественниками (James L Gibson, Raymond M. Duch, Donna Bahry), мы ориентировались, как нетрудно заметить из приведенного определения, на «least-liked group »∗ методологию (Sullivan, Piereson, and Marcus, 1993). В то же время наш подход существенно отличался от того, что делали названные исследователи, -в нем предпринята попытка учесть критические замечания, высказанные в их адрес в предшествующем разделе. Эти отличия сводятся к следующему.

Во-первых, поскольку нас интересует проблема консолидации демократии, вместо маргинальных в политическом поле современной России экстремистских течений внимание было сосредоточено на изучении нетерпимости к основным политическим силам, борющимся за власть. Нетерпимость сторонников той или иной из этих сил к своим политическим противникам способна в принципе – например, в случае получения на выборах той или иной из них подавляющего большинства в парламенте – спровоцировать политические репрессии - ограничение политических свобод оппозиции или даже ее уничтожение. Полагая такой сценарий маловероятным, мы, тем не менее, не исключаем негативных последствий массовой нетерпимости для консолидации демократии, связанных с порождаемыми ею препятствиями для нахождения компромиссов между фракциями

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 политической элиты *, каждая из которых вынуждена заботиться о сохранении лояльности своих избирателей.

Во-вторых, используемые в качестве потенциальных объектов неприязни общие обозначения политико-идеологических течений способны вызвать реакцию не на существующие в настоящее время движения, а на их преступных исторических предшественников, как это, вероятно, происходило в отношении «фашистов» или «неонацистов», или реакцию, отражающую возникающие у разных людей неодинаковые ассоциации с тем, о каких организациях идет речь, как, например, «коммунисты» могут подразумевать и умеренных и радикальных левых, КПРФ, РКРП, ВКП(б). В силу этого такие обозначения были заменены названиями конкретных политических организаций.

В третьих, разделяя позицию наших предшественников, согласно которой демократия немыслима без политической оппозиции, наделенной конституционными свободами, позволяющими ей вести легитимную борьбу за власть, мы полагаем, что перечень таких свобод, предлагавшийся для оценивания терпимости в прежних работах, требует небольшого, но важного дополнения. Отражая основные политические свободы, включая свободу политических объединений (вопрос о том, следует ли запретить группу, вызывающую неприязнь), свободу собраний (запретить или разрешить ей проведение демонстраций или митингов), отсутствие ограничений на участие в выборах (разрешить или запретить выдвигать кандидатов на выборах или занимать выборные посты) и свободу слова (запретить или разрешить публичные выступления в том месте, где живет участник опроса), этот перечень не содержит еще одного важного института современной представительной демократии (Даль, 2000, с.85-86; Dahl, 1989, p.221), обеспечивающего гарантии свободы слова, - независимых средств массовой информации. В современном обществе оппозиция, не имеющая доступа на телевидение и радио и возможности издавать газеты или журналы, обречена прозябать на задворках политики.

В четвертых, полагая, как и другие исследователи, что гарантии политических свобод в отношении групп, вызывающих неприязнь, распространяются лишь на тех, кто сам соблюдает конституционные нормы, мы не только предлагаем для оценивания лишь те виды политической активности, которые являются проявлением этих свобод – проведение митингов и демонстраций, издание газет и журналов, etc., но и указываем, чего не делалось прежде, в формулировке вопроса на то, что деятельность такого рода не влечет за собой нарушения закона.

В пятых, мы считаем, что среди публики есть не только те, кто не способен выбрать группу, вызывающую наибольшую неприязнь, и потому отвечает «не знаю», но и люди, для которых совершенно неприемлемых организаций попросту нет. Такую возможность было в особенности важно предусмотреть в нашем исследовании, поскольку в списке организаций, который служил подсказкой, доминировали общеизвестные политические объединения, участвующие в электоральных кампаниях и даже имеющие парламентское представительство. По-видимому, тех из участников опросов, кто отвечал, что для них нет среди предложенных организаций таких, которые вызывают полное отторжение, следовало бы отнести к категории терпимых. Но не исключена и другая возможность – эти люди не вовлечены в политику, им безразличны любые политические объединения, о которых они мало что знают и знать ничего не хотят. В этом случае нет оснований говорить об их политической толерантности, правда, и ресурсом мобилизации для осуществления репрессий против того или иного объединения они также не являются.

И наконец, в шестых, применяемый обычно сбалансированный ряд из негативных и позитивных утверждений об оцениваемых видах политической активности - в отношении одних видов опрашиваемым предлагается согласиться или не согласиться с запретительным суждением, а по поводу других высказаться за или против разрешительной формулировки -

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 был в нашей работе заменен на запретительный набор утверждений, что вызвано спецификой составляющих список-подсказку организаций – ведущих игроков на авансцене политики, реально пользующихся основными политическими свободами.

Поиск компромисса между, с одной стороны, стремлением в полной мере отразить в вопросах анкеты отмеченные в перечисленных шести пунктах особенности нашего видения методологического подхода и, с другой, более чем скромными возможностями сделать это из-за ограничения места в опросном инструменте, которое удалось зарезервировать для изучения нетерпимости, привел нас в конечном счете к следующим формулировкам этих вопросов. В обеих анкетах – 1994 и 2000 гг. – блок индикаторов нетерпимости предваряли вопросы об отношении участника исследования к политическим партиям и движениям –о членстве, поддержке или хотя бы одобрении каких либо из них и причинах отсутствия такого рода связей у тех, кто их не имел. После этого тем людям, которые заявляли по крайней мере об одобрении некоторого объединения, в 1994 г. было предложено указать к какому направлению оно относится. Эти направления представляли партии с коммунистической ориентацией (КПРФ, РКРП, ВКП(б)), ДВР, ЛДПР, ЯБЛ, правые русские националисты (РНЕ, Память) и некоторые другие (ПРЕС, ДПР). В 2000 г. на этом месте стояли вопросы о партийных предпочтениях – выяснялось за какие партии и объединения человек в принципе, не принимая во внимание его фактическое поведение на недавних выборах, мог бы проголосовать и за какие ни в коем случае не отдал бы свой голос. Их перечень включал , как и в первом опросе, названия организаций и фамилии лидеров и был следующим: КПРФ, СПС, ЛДПР, Яблоко, РНЕ, а также Единство и Отечество. В обеих анкетах опрашиваемому предоставлялась возможность соответствующие списки дополнить. Далее в них располагался блок вопросов на политическую терпимость. В соответствии с принятой методологией первый шаг – выявление организаций, вызывающих неприязнь: «Идеи, программы каких политических партий, движений для Вас Лично совершенно не приемлемы?» Интервьюируемому предлагалось еще раз познакомиться со списком объединений из предшествующего вопроса и, выбрав одно из них, написать его название или же указать организацию, не вошедшую в этот список. Кроме того, он мог отметить, что «таких партий, движений нет». Вошедшие в наш перечень объединения не требуют комментария – это действительно основные игроки на российской политической сцене первого пост-коммунистического десятилетия. Наряду с партиями, имевшими парламентское представительство, не меньшей известностью в этот период пользовалась и одна из наиболее заметных организаций правых радикальных националистов – Русское национальное единство, РНЕ ∗ , также фигурировавшая в этом перечне. Второй шаг – оценка терпимости. Тем, кто на первом шаге вписал название какого-либо объединения, задавался вопрос: «Считаете ли Вы, что указанные ниже ограничения следовало бы распространить на партии, движения, идеи которых для Вас совершенно неприемлемы, даже если их деятельность формально не противоречит действующим законам?» Свидетельство нетерпимости -согласие («да»), а терпимости - несогласие («нет») человека со следующими пятью утверждениями (предусматривалась и возможность ответить «трудно сказать»): «Запретить проведение демонстраций и митингов», «Запретить выступления по телевидению, радио»,

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 5, 2003 «Запретить издание газет и журналов», «Запретить участвовать в выборах» и, наконец, «Запретить всякую деятельность, объявить вне закона».

Изложение результатов в последующих разделах соответствует двум общим задачам, охарактеризованным выше. Сначала будет рассмотрен круг проблем, связанных с выбором организаций, вызывающих неприязнь, а затем проанализированы данные о нетерпимости-терпимости к этим организациям.

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Нетерпимость взятых по отдельности граждан, даже если она получает широкое распространение в обществе, становясь массовым явлением, вовсе не обязательно влечет за собой коррозию демократии и превращение ее в нетерпимый политический режим. Этому могут препятствовать, как мы уже знаем из обсуждения трех теорий демократии, особенности институционального устройства демократических систем и приверженность элиты демократическим нормам. Но есть и еще один важный фактор, предотвращающий проявление нетерпимости публики в репрессивной политике. Он характеризует структурирование объектов неприязни и получил название «плюралистическая нетерпимость» (Sullivan, Piereson, Marcus, 1993, Chapter 4). Отсутствие согласия между людьми относительно групп, вызывающих неприязнь, - это и есть указанный феномен -может обеспечить последним защиту от политических преследований, и, наоборот, любая защита, связана ли она с институциональным устройством или же с толерантностью политической элиты, может оказаться под вопросом, если в обществе существует консенсус, фокусирующий неприязнь на определенных группах, которые становятся «козлами отпущения». Данное утверждение применимо не только к публике в целом. Оно справедливо и в том случае, когда отсутствие единства мнений или сосредоточенность на определенных объектах характеризует позиции представителей того или иного социального слоя, людей, приверженных тем или иным ценностям, сторонникам тех или иных партий и т.д. Важное значение имеет также временной аспект обсуждаемой проблемы. Тенденция к диверсификации объектов неприязни или более равномерному ее распределению между такими объектами создает благоприятные условия для укрепления демократических институтов. Противоположный тренд, свидетельствующий о превращении плюралистического неприятия в неприязнь, направленную на отдельные группы, несет с собой потенциальную опасность этим институтам. С рассмотрения обозначенного круга проблем мы и начнем обсуждение эмпирических результатов петербургского исследования.

Неприязнь: сфокусированная или плюралистическая?

Политические организации, названные участниками обоих опросов в качестве неприемлемых, были выбраны, не считая единичных исключений, из наших списков-подсказок. Хотя в 1994 г. и 2000 г. эти списки не были тождественными, отражая изменения за это время в составе ведущих игроков на политической сцене, все упоминавшиеся объединения нетрудно сгруппировать в пять основных категорий, представляющих реакции на одни и те же или очень близкие объекты. Так, РНЕ и Память из первого опроса и РНЕ из второго фиксируют отношение к правым русским националистам – напомним, что радикалы Баркашова отпочковались от Памяти. Правые, имевшие во время одного и другого исследования парламентское представительство, - ДВР и СПС – также близки: первая из этих организаций стала одной из основ второй. Наиболее известным и самым характерным представителем левого фланга является КПРФ, упоминавшаяся в обоих наших списках, правда, в первом опросе – среди других, более радикальных коммунистических партий, а во втором – без этого дополнения. Такое изменение формулировок могло отразиться разве что на снижении неприязни к коммунистам, однако этого, как мы увидим, не произошло. ЛДПР и Яблоко – еще две организации, набравшие заметное число голосов, - числились в обоих перечнях под своими именами. Распределения, отражающие выбор петербуржцами названных категорий политических объединений, представлены в таблице 1.

Несмотря на значительную и одинаковую в обоих исследованиях долю опрошенных, заявивших, что ни одна из политических организаций не вызывает у них неприятия – этой позиции придерживался каждый пятый, преобладающее большинство к той или иной из них испытывало неприязнь. Как в первом, так и во втором опросе эта неприязнь была сфокусирована. В 1994 г. она была направлена на ЛДПР, которую указали более половины респондентов. Такую реакцию спровоцировала, скорее всего, победа этой партии на парламентских выборах 1993 г., вызвавшая в демократически настроенном Петербурге ощущение острой угрозы из-за популистских заявлений В.Жириновского, содержащих смесь авторитарных и националистических элементов и ведущих к непредсказуемости внутренней и внешней политики. Остальные объединения набрали намного меньше негативных ответов: коммунисты и ДВР –по 8%, правые националисты – 6%, а Яблоко упоминал лишь один человек из ста.

Таблица 1. Политические организации, вызывающие неприязнь.

|

Партии, движения |

Время проведения опроса |

|

|

Осень 1994 г. (%) |

Лето 2000 г. (%) |

|

|

РНЕ, Память (1994); РНЕ (2000) |

6 |

31 |

|

ЛДПР |

52 |

14 |

|

ДВР(1994); СПС(2000) |

8 |

7 |

|

ЯБЛОКО |

1 |

5 |

|

КПРФ,РКРП,ВКП(б)(1994); КПРФ(2000) |

8 |

17 |

|

Другие |

- |

2 |

|

Неприемлемых нет |

20 |

19 |

|

Нет ответа |

5 |

5 |

|

N |

581 |

997 |

|

Sig(Chi-sq.) |

.000 |

|

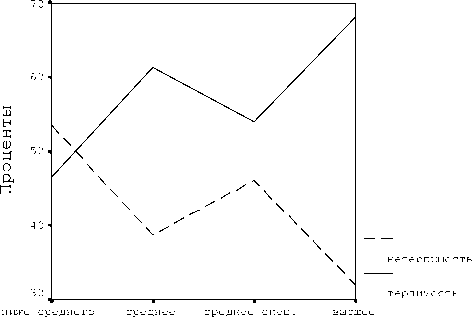

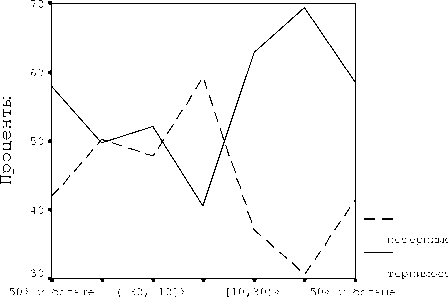

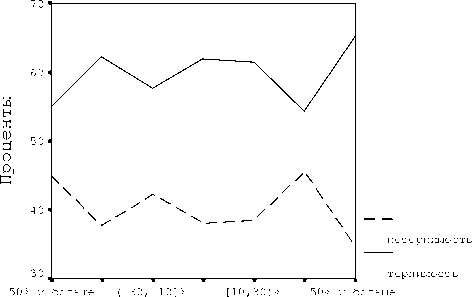

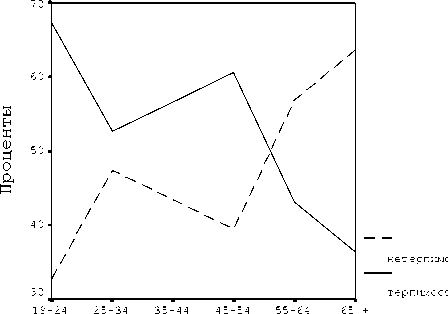

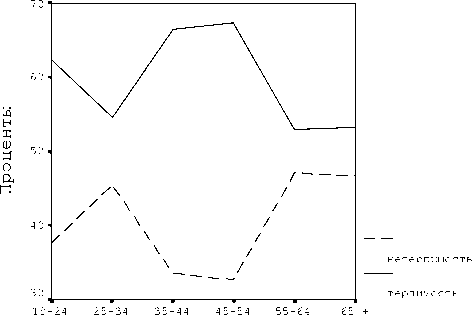

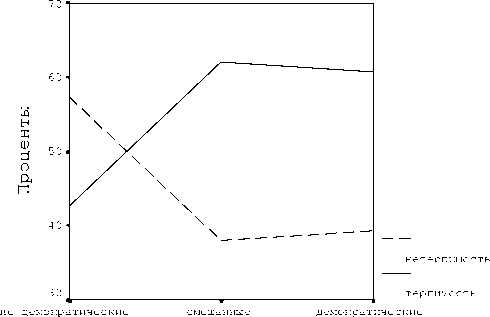

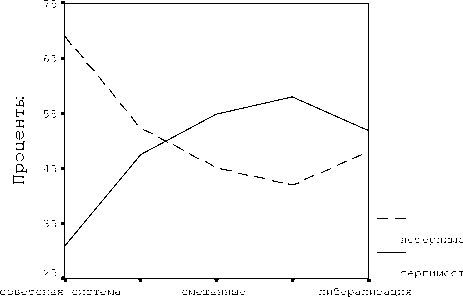

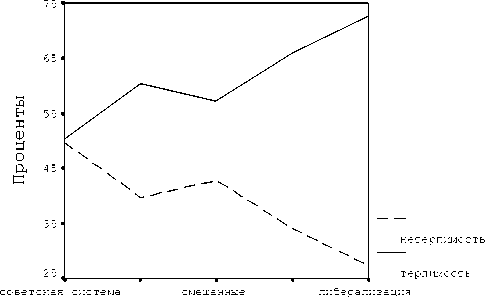

К 2000 г. эта картина существенно изменилась. В фокусе внимания теперь оказалось РНЕ, получившее в пять раз больше голосов, чем прежде, – 31%. ЛДПР, собрав их почти во столько же раз меньше по сравнению с 1994 г., вызывала неприязнь всего у 14% петербуржцев. Причины этих перемен – не столь ошеломляющие успехи «либеральных демократов» на последующих выборах в Государственную думу, оставившие им ограниченные возможности политического влияния, с одной стороны, и, с другой, как уже отмечалось ранее, культивация СМИ фобий перед излишне раздутой «фашистской» угрозой, ярлык которой был приклеен РНЕ, что способствовало разве лишь укреплению мобилизационного потенциала последней. Отметим также, что в промежутке между нашими опросами несколько выросла доля тех, кто с неприязнью относится к левым партиям, - с 8% негативных мнений о коммунистах в 1994 г. до 17%, выбравших в 2000 г. КПРФ. Отношение к СПС (7%) осталось тем же, каким было прежде к ДВР. Яблоко с показателем 5% вновь замыкает список, не считая ряда организаций, объединенных в категорию «другие» (Отечество, Единство, Женщины России, Аграрная партия и некоторые иные, упомянутые отдельными гражданами).