Демократический протест в странах Европы: ценностные мотивации и социетальные условия

Автор: Сафронов Вячеслав Владимирович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социально-политические исследования

Статья в выпуске: 6, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме побуждения граждан европейских странах к участию в демократическом, ненасильственном протесте. В ней представлен анализ ценностей, стимулирующих протестную активность, и условий их актуализации в социеталь-ных контекстах, характеризующих уровень экономического развития этих стран, их политическую открытость и культуру. Эмпирические данные Европейского социального исследования 2012-2013 гг. - репрезентативных опросов в 27 странах - и сведения об этих странах Всемирного банка анализировались статистическими методами двухуровневого моделирования. Результаты исследования свидетельствуют, что мотивация участия в протесте связана не только с ценностями, предполагающими расширение свободы и равенство возможностей, но и с альтруистическими устремлениями - желанием человека понять других людей и помочь тем, кто в этом нуждается. Лучшее объяснение протестной активности удается получить при объединении тех и других ориентаций в общий синдром ценностей постмодерна. С ростом приверженности индивида этим ценностям вероятность его участия в акциях прямого давления на власти заметно повышается. Сила воздействия ценностей на политическое поведение различается в европейских странах и зависит от социетального контекста. Ключевым контекстуальным фактором является структура политических возможностей - степень открытости политической системы в стране. Он связан с ценностной мотивацией протеста отрицательной квадратичной функцией - в виде перевернутого U. В слабо открытых и полностью открытых политических системах ценностная мотивация проявляется с меньшей отчетливостью, чем в полуоткрытых демократических режимах, еще не в полной мере соответствующих принципам либеральной демократии.

Протестные акции, мотивация участия, ценности постмодерна, открытость политической системы, двухуровневое моделирование, европейское социальное исследование 2012-2013 гг

Короткий адрес: https://sciup.org/142182204

IDR: 142182204

Текст научной статьи Демократический протест в странах Европы: ценностные мотивации и социетальные условия

Ценности и политический протест: проблема и состояние исследований

В современных концепциях политического участия признается, что одним из важнейших факторов, побуждающих граждан к прямому давлению на власти с использованием репертуара протестных акций, является приверженность формирующимся в постиндустриальном обществе новым ценностям. Можно выделить два основных научных направления, в которых обсуждается эта проблематика: одно из них связано с теорией культурного изменения и распространения «постматериализма» Р. Инглехарта, а другое — с теорией ценностных универсалий Ш. Шварца.

«Постматериалистические» ценности Р. Инглехарта и протестная активность . Согласно теории Р. Инглехарта, рост политической активности в постиндустриальных обществах, репертуар которой заметно расширяется за счет протестных проявлений, свидетельствует о фундаментальных изменениях в культуре — постепенном снижении значимости «материалистических» ценностей и нарастании важности «постматериалистических» ценностных ориентиров, остававшихся за рамками основного набора общественных проблем, которые решали политические структуры иерархического типа, сложившиеся в индустриальную эпоху (Inglehart 1977; 1990; 1997). В книге «Бесшумная революция» новое политическое противостояние в западных демократиях и протестные движения 60-х гг. связываются с «постматериалистическим феноменом» — благодаря послевоенному экономическому росту в рядах младших поколений оказалось немало тех, для кого стремление к экзистенциальной безопасности перестало быть главенствующим в жизни, уступив приоритет «потребности в принадлежности» к социальному сообществу, и участие в акциях протеста служило удовлетворению этой потребности (Inglehart 1977, ch. 10).

Классическое сравнительное исследование С.Г. Барнса, M. Каазе и их коллег «Политическое действие» (Barnes, Kaase et al. 1979) показало, что вовсе не лишения и неудовлетворенность жизнью составляют важнейшие условия политического участия граждан в развитых западных демократиях (Barnes, Farah, and Heunks 1979). Если «конвенциональные» его формы предполагают способность к «идеологической концептуализации» и одобрительное отношение к политической системе, то в побуждении к протесту эти переменные ведущей роли не играют, несмотря на важность «левой» идентификации и недовольства политическими структурами. «Потенциал протеста» выше у представителей младших поколений и зависит главным образом от приверженности «постматериалистическим ценностям» (Farah, Barnes, and Heunks 1979; Inglehart 1979).

Сравнение данных опросов, проведенных в США, Западной Германии и Нидерландах в 1974 г. и 1980-1981 гг., показало, что приверженность «постматериализму» существенно повышает протестный потенциал, более того — в каждой стране те, кто ориентировался на эти ценности в первом по времени исследовании, гораздо чаще сообщали о своем участии в протестных акциях во втором опросе (Inglehart 1990, p. 310-318). Культурный сдвиг в развитых индустриальных обществах, связанный с распространением постматериализма, способствовал падению доверия граждан к укорененным государственным и общественным институтам и изменениям в их политической активности, которая становится для элит менее управляемой и проявляется в нетрадиционных формах прямого давления на власть (Inglehart 1997, ch. 10). Анализ материалов опросов, охватывающих страны, в которых сосредоточено около 85% живущих в мире людей (World Values Survey, WVS), приводит Р. Инглехарта и К. Велцела к заключению о том, что распространение «ценностей самовыражения» (более широкий, чем постматериализм, ценностный синдром) пробуждает общественные силы, которые действует в поддержку демократии, помогая установлению демократии там, где ее еще не было, и усилению, если она уже существовала (Inglehart and Welzel 2005).

Степень отчетливости описанной зависимости, связывающей политическую активность с новыми ценностями, формирующимися в обществе постмодерна, зависит от социетально-го контекста. Сравнение почти 70 национальных опросов (WVS 1999-2002), выполненное для проверки основных концепций политического протеста — теорий «относительной де- привации», «структуры политических возможностей» и «политической культуры», — продемонстрировало, что ему способствует «синдром факторов, обнаруживаемых в развитых индустриальных демократиях: богатство, открытые и эффективные политические институты и постматериалистические (самовыражения) ценности» (Dalton, van Sickle 2005, p.16). Последующий углубленный анализ позволил Р. Далтону и его коллегам вновь показать, что к протесту склонны индивиды, обладающие ресурсами (кто хорошо обеспечен, обладает социальным капиталом, у кого выше образование) и разделяющие постматериалистические предпочтения и «левые» идеологические позиции. Кроме того, были обнаружены интеракции между переменными индивидуального и социетального уровней: «Экономическое развитие и открытые демократические институты облегчают трансляцию индивидуальных ресурсов в политическое действие <…> влияние идеологических характеристик — пост-материализма и Левых/Правых аттитюдов — значительно усиливается в богатых демократических странах» (Dalton, Van Sickle and Weldon 2010, p. 72).

Изменения в культуре, связанные с распространением ценностных «устремлений к свободе» (emancipative values, включающих в себя и «постматериализм»), как показал К. Велцел (данные WVS 2005-2008), создают условия для активности массовых общественных движений, вовлекая граждан в развитых демократиях в такие акции, как подписание петиций, бойкоты и демонстрации. Важнейшим контекстуальным фактором, различающим страны по протестным проявлениям, является распространенность в обществе приверженности свободе, а не формирование политических возможностей, и именно он, благодаря интеракциям с ценностной переменной индивидуального уровня, значительно усиливает ее воздействие на протест: устремления к свободе с особенной силой стимулируют протестную активность в обществах, где они уже получили широкое признание (Welzel 2013, Ch. 7, p. 215-246; Welzel and Deutsch 2012).

Еще одно исследование (данные пяти волн WVS 1981-2007) подтвердило, что склонность к протесту (подписанию петиций, бойкотам, демонстрациям) характерна для участников опросов с постматериалистическими ценностями и левыми политическими ориентациями, однако ключевым фактором на уровне различий между странами оказался ВВП (Валовой внутренний продукт, GDP per capita), который начинает содействовать распространению в обществе протестных движений после достижения страной определенного порогового уровня экономического развития (т.е. в постиндустриальных обществах, но не в развивающихся или посткоммунистических государствах) и перестает ему способствовать при очень высоких значениях этого показателя (Jakobsen, Listhaug 2014).

Структура базовых ценностей Ш. Шварца и ее политические проявления. Другое направление в современных исследованиях ценностей, в котором также анализируется интересующая нас проблема влияния предпочтений на политические ат-титюды и поведение, связано с теорией структурирования ценностных универсалий Ш. Шварца (Schwartz 1992; обзор теории, сделанный самим автором, — Schwartz 2012; краткую характеристику современного состояния см. Cieciuch, Schwartz, Davidov 2015; Schwartz 2016). Согласно этой теории, в любой культуре можно выделить десять мотивационно отличных ценностных типов, исчерпывающих практически все ценности, которым люди придают значение в качестве критерия оценивания (в настоящее время вычленяются нескольких дополнительных разновидностей). Ценностные типы упорядочены и образуют круговую структуру, которая позволяет охарактеризовать отношения конфликта и близости между ними. Эту структуру в свою очередь можно описать с помощью четырех ценностных образований более высокого порядка: по одной оси ориентациям на «открытость изменению» (openness to change) противостоят ценности, утверждающие важность «со- хранения» (conservation), а по другой — ценностям, предполагающим «укрепление личных интересов» (self-enhancement), противопоставляются предпочтения, связанные с «преодолением личной заинтересованности» (self-transcendence). Другой способ описания ценностной структуры — противопоставление фокусировки на «личном» и на «социальном», а также ценностей, позволяющих «освободиться от тревоги», и ориентаций на личностный «рост», объединяющих открытость изменению и преодоление собственнических интересов. Индивиды и сообщества могут существенно отличаться по относительной значимости тех или других ценностей — у них разные ценностные приоритеты или иерархии. Проверка теории осуществлялась на многочисленных, разнообразных выборках во многих странах мира с использованием нескольких специально разработанных инструментов, в том числе и в Европейском социальном исследовании (European Social Survey, ESS, проводится каждые два года, начиная с 2002 г., на национальных выборках большинства стран Европы), участникам которого предлагалась краткая версия «портретного ценностного вопросника» (21-item version of the Portrait Values Questionnaire, PVQ) (Bilsky, Janik and Schwartz 2011).

Базовые ценности находят проявление в сфере политики, упорядочивая политические ценности, аттитюды и поведение. Исследования этой проблематики, еще десятилетие назад представленные отдельными примерами — ценностных оснований неприятия иммиграции, голосования на выборах, политической активности (Schwartz 2006), продолжают развиваться. Рассматривались взаимосвязи ценностей с национальной идентификацией (Roccas, Schwartz, Amit 2010). Анализ отношения в Европе к иммигрантам (ESS 2008, 24 страны, многоуровневый анализ) подтверждает, что оно обусловлено базовыми ценностями — «универсализм» (подразумевающий важность — наряду с защитой природы — поддержки других людей) способствует позитивным аттитюдам, тогда как «конформизм» и ориентация на «традиции», напротив, подкрепляют негативные о них мнения, причем влияние ценностей зависит от контекста — становится менее выраженным в странах, культура которых подразумевает большее подчинение коллективности (cultural embeddedness), кроме того, воздействие ценностей конформизма-традиции смягчается при уменьшении в стране доли иммигрантов (Davidov, Meulemann, Schwartz, Schmidt 2014). Согласно другой работе (15 стран, нерепрезентативные выборки), круговой континуум базовых персональных ценностей приводит в систему ключевые политические ценностные предпочтения, такие как «равенство», «свободное предпринимательство», «гражданские свободы», «признание иммигрантов», «слепой патриотизм», «закон и порядок», следование «традиционной морали», целесообразность «зарубежных военных интервенций» (Schwartz, Caprara, Vecchione et al. 2014). «Левые» и «Правые» политические ориентации граждан в либеральных и «традиционных» европейских странах (ESS 2002, 20 стран) также объясняются их ценностями: левые взгляды выражают те, кто разделяет ценности «универсализма» и «доброжелательности» (заботы о близких людях), а правые — приверженцы «конформизма» и «традиций» (в посткоммунистических странах такие зависимости проявлялись неотчетливо) (Piurko, Schwartz, Davidov 2011). Приверженность «консервативным» ценностям, как показывают результаты другой работы (ESS 2012, 20 стран), связана в странах, не имеющих коммунистического прошлого, с «правой» идеологической самоидентификацией, а в странах с таким наследием — с поддержкой экономического перераспределения (Barni, Vieno and Roccato 2016).

Ряд работ был посвящен ценностной мотивации политического поведения, в основном — голосования. Изучение избирателей на итальянских национальных выборах (Caprara et al. 2006) продемонстрировало, что сторонники левоцентристской и правоцентристской коалиций существенно отличаются по своим личностным чертам, а еще отчетливее — по цен- ностным приоритетам: первые по сравнению со вторыми чаще указывают на ценности «универсализма», «доброжелательности», «саморегуляции», отодвигая в число менее важных «безопасность», «достижение», «конформизм» и ориентацию на «традицию». Согласно другому исследованию, голосование отражает приверженность избирателя определенным политическим ценностям, а их в свою очередь упорядочивают базовые персональные ценностные ориентиры (Schwartz, Caprara, Vecchione 2010). Намерение проголосовать за лидера определенной политической коалиции в Италии объясняется в первую очередь ценностями самого избирателя, а также его восприятием личностных черт и ценностных предпочтений кандидатов (Caprara, Schwartz, Vecchione, Barbaranelli 2008). При объяснении неучастия в голосовании важно учитывать и «ценностную конгруэнтность» — степень соответствия между значимыми для потенциального избирателя ценностями и тем, что считают приоритетными конкурирующие политические партии (Caprara, Vecchione, Schwartz 2012). Еще в одной работе об итальянских выборах были выявлены реципрокные эффекты между ценностями и голосованием: базовые ценности и политические ценности, измеренные до его проведения, определяли выбор избирателя, но сделанный выбор в свою очередь корректировал последующие политические предпочтения, но не базовые ценностные принципы (Vecchione, Caprara, Dentale, Schwartz 2013).

Исследования других, кроме голосования, форм «конвенционального» политического участия и протестной активности в их зависимости от ценностных предпочтений, выделяемых Ш. Шварцем, а именно эта зависимость нас интересует, крайне редки. Согласно первым урокам, извлеченным из анализа ESS данных (2002 г., 20 стран), ценности оказались среди важнейших переменных, определяющих различия в политической активности граждан (показатель суммарного числа политических акций из 9 разновидностей, в которых респондент принимал участие в течение последних 12 месяцев). Этой активности особенно способствовала приверженность «универсализму», подразумевающая установление социальной справедливости, оказание помощи нуждающимся и защиту окружающей среды, а также — ценностям «саморегуляции» и «стимуляции», и, напротив, препятствовала ориентация на подчинение, склонность к «конформизму», причем такие эффекты усиливались с ростом субъективной политической компетенции носителя этих ценностей, а различия между странами по вовлеченности граждан в политику объяснялись лучше всего такими показателями, как «индекс развития человека» и распространенность в культуре ценностных ориентаций на «интеллектуальную автономию» (Schwartz 2007, pp. 195-196). Изучение ценностных конструктов более высокого уровня генерализации (ESS 2004, 24 страны) показало, что большую склонность к участию в политике (аналогичный индекс) (а также — к доверию другим людям, доверию государственным институтам, удовлетворенности жизнью) проявляют те, кто придерживается ценностей «открытости изменениям» в сочетании с ценностями «преодоления личных интересов» (другими словами — ориентаций «роста») (Vyrost, Fedakova, Kentos 2007). Согласно результатам двух исследований (20 стран ESS, 21-item PVQ, и 14 стран, 40-item PVQ), политическая активность (сходный индекс суммирования, 10 разновидностей политического участия) положительно связана с ценностями «преодоления личной заинтересованности» и «открытости изменению», особенно тесно — с «универсализмом» и таким подтипом «саморегуляции», как «независимость осмысления», и отрицательно — с ориентациями на «сохранение», прежде всего с «конформизмом» и «личной безопасностью», причем оказалось (многоуровневое моделирование с интеракциями между переменными разных уровней), что выраженность таких зависимостей в разных странах растет по мере повышения их уровня демократизации (Vecchione, Schwartz, Caprara et al. 2015). «Менее демо- кратические политические системы, — отмечают авторы, — ограничивают свободу граждан в высказывании своих взглядов, сужая тем самым возможности проявления персональных ценностей при вовлечении в политику» (p. 96). В этой работе, единственной, насколько нам известно, сообщается о влиянии базовых ценностей на участие граждан в протестных акциях. Результаты анализа при разделении репертуара политических действий на «конвенциональное» участие и протестные проявления (подписание петиции, бойкот товаров, участие в законной демонстрации или незаконных акциях) «оказались сходными», но все же: «Зависимости с ценностями были в общем сильнее для неконвенциональной, чем конвенциональной, активности», поскольку на нее меньше влияют социальные ожидания и больше — персональные решения, обусловленные индивидуальными различиями (Vecchione, Schwartz, Caprara et al. 2015, p. 102).

Остающиеся открытыми вопросы. Теория культурного изменения предлагает убедительное объяснение распространению ненасильственного демократического протеста в развитом индустриальном и постиндустриальном обществе, однако, на наш взгляд, в ней уделяется недостаточно внимания еще одному аспекту преобразования ценностей — изменениям, затрагивающим область отношений между людьми. Ценности «постматериализма» говорят, согласно шкалам, с помощью которых Р. Инглехарт осуществлял операционализацию этого понятия (см. Inglehart 1977, Figure 2.1), об относительно меньшей важности для человека устойчивой, растущей экономики и стабильных цен, соблюдения порядка в стране и снижения преступности, укрепления обороноспособности, чем свободы выражения в обществе мнений, их учета при принятии решений у человека на работе и в стране, уменьшения обезличенности общества и власти денег. При конструировании шкалы «устремлений к свободе» К. Велцел принимает во внимание ориентации на освобождение (независимость и свобода выбора) и эгалитаризм (равенство, свобода мнений и влияние людей на происходящее) (Welzel 2013, sect. 1.3.2). Используя известную триаду, можно, упрощая, сказать, что в исследованиях с этими шкалами был сделан акцент на ценностях Свободы и Равенства, тогда как Братство осталось вне фокуса внимания исследователей. Однако, в последние десятилетия, сопровождавшиеся «постматериалистической» переоценкой ценностей, наблюдался не только подъем «новых общественных движений», борющихся за экологическую безопасность, права женщин и социальных меньшинств, но и получили широкое распространение разнообразные формы волонтерского участия, нацеленного на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Не исключено, что усиление «альтруистических» ориентаций — стремления помочь другим людям, оказать им поддержку — представляет еще одну сторону постматериалистической культурной трансформации и может играть важную роль в мобилизации акций прямого давления на власти, когда они недостаточно делают для решения проблем уязвимых слоев населения.

На такую возможность указываю работы, связанные с концепцией ценностных универсалий. Анализ данных, собранных в семи странах с использованием вопросника Шварца и краткой шкалы Инглехарта, показывает, что «материализму»/»пост-материализму» соответствует в первом приближении противопоставление ценностей «сохранения» и «открытости изменению» (Schwartz 2001, p. 272). Дальнейшие исследования, посвященные сопоставлению ценностей, выделяемых рассматриваемыми теориями, не дают ясной картины. Так, анализ опросов WVS, в которых измерялись и те и другие ценности, позволяет предположить, что ориентации на «самовыражение» Инглехарта-Велцела (включающие «постматериализм») выражают предпочтения, близкие не только к «открытости изменениям», но и к «альтруизму» Шварца (Welzel 2010). Однако результаты многомерного шкалирования тех же данных это предположение (на индивидуальном уровне) не подтверждают (Dobewall and Rudnev 2014) — «показатели Инглехарта образуют одно измерение (dimension), соответствующее противопоставлению Сохранения и Открытости» (p. 67), и не позволяют отобразить интересующие нас альтруистические ценности (ориентации на «доброжелательность», противопоставленные «достижению») (отметим, что в этих данных WVS альтруистические предпочтения, подразумеваемые ценностями «преодоления личного» Шварца, измерялись неудовлетворительным образом — с помощью одного лишь индикатора заботы о близких людях). Нам здесь важно подчеркнуть, что приверженность «левой» политической идеологии и соответствующие аттитю-ды, а также политическая активность отличают, как было показано в обзоре, в первую очередь индивидов, которые не только стремятся к самовыражению, отодвигая на второй план «безопасность», «подчинение» и «соблюдение традиций», но и придают большую важность взаимоотношениям с другими людьми, помощи и поддержке тем, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Мотивация политического участия, возможно, связана не только с открытостью изменениям (постматериализмом, ценностями самовыражения), но и с ценностями «преодоления личной заинтересованности», с альтруистическими ориентациями.

Выраженность связи между политической активностью и ценностными ориентациями, как указывают современные исследования с применением статистических методов многоуровневого моделирования, зависит от социетального контекста. Новые ценности оказывают особенно сильное стимулирующее воздействие на демократический протест при благоприятных общественных условиях, к которым относят обеспеченность страны ресурсами, способствующими протестной мобилизации, структуру политических возможностей, обеспечивающих большую открытость политической системы, а также выраженность культурного изменения — усвоения обществом этих ценностей, на что указывает степень их распространенности. В имеющихся исследованиях появление благоприятных условий для ценностной мобилизации приписывается то одному, то другому из этих факторов. Все они тесно взаимосвязаны — с ростом экономического благосостояния укрепляется демократия, политическая система становится более открытой, все большая часть общества выражает приверженность ценностям постмодерна, и остается неясным, какой же из них важнее. Кроме того, при изучении этого вопроса — анализе интеракций между ценностными ориентациями индивидуального уровня и социетальными факторами — предполагается, что их связывает линейная зависимость: с ростом значений этих факторов происходит усиление стимулирующего влияния ценностей на политическую активность. В то же время, в теории структуры политических возможностей, разработанной для объяснения феномена общественных движений, допускалось, что их подъем может быть связан с открытостью политической системы криволинейной зависимостью (в форме перевернутого U): закрытые системы подавляют любые попытки выступления против властей, а в полностью открытых в них нет особой необходимости, поскольку в плюралистическом политическом устройстве любые интересы могут найти доступ к принятию решений, так что благоприятные условия для общественного протеста возникают в частично открытых политических системах (см. обзор в Meyer 2004). Ценностная мотивация протеста, возможно, связана аналогичной зависимостью с социе-тальным фактором политической открытости. Представляется логичным, что в закрытых системах даже при сильной мотивации политическое действие остается блокированным, а в открытых, напротив, оно все больше превращается в нормативное и требует меньшего стимулирования со стороны персональных предпочтений. Вследствие этого можно ожидать, что ценности окажутся особенно важными для стимуляции протеста в полуоткрытых политических системах.

В настоящей работе предпринимается попытка прояснения некоторых из рассмотренных вопросов.

Задачи и методы исследования

Представленное исследование посвящено проблеме побуждения граждан европейских стран к участию в демократическом, ненасильственном протесте — его ценностных оснований и их актуализации в социетальных контекстах, отличающих эти страны по обеспеченности ресурсами, политической открытости и особенностям культуры. Хотя теория культурного изменения — распространения постматериалистических ценностей или устремлений к свободе в развитом индустриальном обществе — хорошо объясняет протестную активность, ряд вопросов требует дальнейшего изучения. Учитывая результаты, полученные при анализе политических взглядов и поведения с использованием теории ценностных универсалий, заслуживает проверки предположение, согласно которому альтруистические ценности, в дополнение к постматериалистическим ориентациям, играют важную роль при привлечении граждан к протестным выступлениям. Заслуживает внимания и вопрос о том, какие именно контекстуальные факторы — ресурсы, политическая открытость или культура — способствуют ценностной мобилизации протестной активности. Неясно также, не лучше ли криволинейная, а не линейная, зависимость объясняет воздействие факторов социетального контекста на ценностную мотивацию протеста.

Для решения этих задач, нам предстоит, во-первых, проанализировать, какие из базовых ценностей и ценностных образований более высокого уровня обобщения, выделяемых Ш. Шварцем, оказывают наиболее заметное стимулирующее воздействие на протест. Во-вторых, учитывая интеракции между ценностными переменными индивидуального уровня и контекстуальными факторами, различающими страны, выяснить, способствует ли демократической протестной мобилизации рост экономического благосостояния или же для этого важнее расширение политической открытости и распространение в обществе новых постиндустриальных ценностей. В-третьих, при поиске зависимостей между ценностями индивидов и особенностями контекста, проверить не только линейные зависимости, но и возможности их описания с помощью квадратичных функций.

Наши предположения о ценностных основаниях протестной активности позволяют проверить эмпирические данные, собранные в репрезентативных опросах Европейского социального исследования, проводившихся в 2012-2013 гг. в 27 странах (European Social Survey, ESS, Round 6 … 2012). Среди отобранных стран — Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония (средний размер выборочной совокупности составляет 1870 человек).

При проведении интервью респондентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты: «Можно по-разному пытаться улучшить положение дел в [Стране] или избежать принятия неправильных решений. Предпринимали ли Вы на протяжении последних 12 месяцев что-либо из того, что я сейчас назову?». Среди приведенных вариантов три относятся к ненасильственным, законным в демократических системах формам протеста: «Подписывали петиции, обращения, открытые письма?», «Принимали участие в законных демонстрациях?», «Бойкотировали, отказывались от покупки или потребления каких-либо товаров или услуг, чтобы выразить свой протест?» (да / нет). Показатель протеста в дальнейшем анализе — это индекс участия хотя бы в одной из этих акций (0 — ни в одной из трех, 1 — в одной или более).

Анализ влияния ценностей на протест осуществлялся при контроле основных переменных, от которых, согласно современному состоянию исследований, зависит политическая активность. К их числу, как показал С. Верба с коллегами, на протяжении многих лет изучавших проблему, относится, прежде всего, социально-экономический статус, способствующий а) аккумуляции ресурсов, необходимых человеку для занятия политикой, — когнитивных способностей и «гражданских» навыков организационной и коммуникативной деятельности (а также денег и свободного времени), б) психологической вовлеченности в политику (интереса к ней, уверенности, что на нее можно повлиять, чувства гражданского долга, политических знаний), в) формированию социального окружения, облегчающего политическое рекрутирование (Burns, Schlozman, Verba 2001; Schlozman, Verba, Brady 2012; Verba and Nie 1972; Verba, Nie, Kim 1978; Verba, Schlozman, Brady 1995).

В ходе предварительной аналитической работы по отбору наиболее существенных показателей, влияющих на участие в протесте, проверялись, кроме ценностей и социального статуса, и многие другие переменные, которые обсуждаются в научных работах (результаты не приводятся). Учитывались демографические признаки, показатели «личной неудовлетворенности» (уровнем жизни и тем, как жизнь складывается в целом) и «политической неудовлетворенности» (доверия государственным и политическим институтам, а также — удовлетворенности состоянием экономики, работой правительства, тем, как развивается в стране демократия). Было установлено, что ключевыми факторами протестной активности, кроме ценностей, действительно являются переменные, отражающие статусные характеристики в соответствии с приведенной концептуализацией. Среди них: 1) образование (суммарное число лет, которые участники опросов посвятили получению образования в формальных учреждениях — школе, училище, колледже, институте или университете) как показатель когнитивных и гражданских навыков; 2) индикатор интереса человека к политике (самооценка при ответе на широко используемый вопрос о том, в какой мере респондента интересует политика, — по шкале от «совсем не интересует» до «очень интересует»), свидетельствующий о психологической вовлеченности, и 3) индекс интеграции индивида в сети социальных взаимодействий («структурного» социального капитала — среднее арифметическое для стандартизированных, измеряемых в диапазоне от 0 до 1 шкал, фиксирующих ответы на вопросы о том, а) живет ли респондент один или нет, б) есть ли у него близкие люди, с которыми можно обсудить проблемы личной жизни, в) как часто он встречается на досуге с друзьями, родственниками и коллегами по работе, г) насколько часто ему приходилось в течение последних 12 месяцев работать в добровольной ассоциации или благотворительной организации).

Влияние ценностей на протестную активность, согласно нашим предположениям, зависит от социетального контекста. Как было показано в обзоре литературы, важные контекстуальные факторы — уровень экономического развития страны, позволяющий судить о ресурсном обеспечении общественных движений, и открытость политической системы, оставляющая им возможность действовать (выделяются в соответствии с дву- мя теориями общественных движений — мобилизации ресурсов и структуры политических возможностей, см. Dalton, Van Sickle and Weldon 2010), а также изменения в культуре, свидетельствующие о распространении устремлений к свободе (Welzel and Deutsch 2012).

Показатель ресурсов в нашей работе — Валовой национальный доход на душу населения (World Bank, GNI per capita, PPP, $, 2012, < >). Политическая открытость измерялась с помощью обобщенного индикатора «Демократические права и свободы», указывающего на неодинаковые в разных странах возможности участия граждан в избрании властей, степени соблюдения в них свободы выражения мнений, свободы ассоциаций и независимости СМИ (World Bank, Worldwide Governance Indicators, WGI, Voice and Accountability, 2012, < org/governance/wgi/>). Особенности культуры фиксировал агрегированный индекс постмодерных ценностных предпочтений — среднее для страны значение индивидуальных ценностей, свидетельствующее об их распространенности в обществе.

Эмпирические данные отличает иерархическая двухуровневая структура, в которой индивиды, описанные с помощью дихотомической зависимой переменной и ряда независимых признаков, соотносятся со странами, отличающимися по контекстуальным факторам. Статистический аппарат, позволяющий анализировать такие данные, относится к методам двухуровневого логистического моделирования. Применялся специализированный пакет программ, предназначенный для многоуровневого линейного и нелинейного моделирования — HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling, см. Raudenbush and Bryk 2002, Ch. 10; при описании результатов используются обозначения, принятые в этой книге). Анализировались модели со «случайными коэффициентами» и интеракциями между переменными 1-го уровня (индивидуальных различий) и факторами 2-го уровня (контекстуальных отличий между странами). Шкалы всех переменных и факторов преобразовывались так, чтобы диапазон их изменений был от 0 до 1. Переменные 1-го уровня центрировались относительно средних значений в каждой из стран, а 2-го уровня — относительно общего среднего значения. Для устранения искажений в национальных выборках (вследствие неодинаковых вероятностей включения индивидов в выборочную совокупность, отображения в ней только части населения и ошибок из-за систематической склонности определенных людей к уклонению от ответов) в ходе анализа опросные данные взвешивались с помощью переменной пост-стратификационных весов (post-stratification weights, pspwght, см.: < methodology/ESS_weighting_ >).

Ценностная мотивация участия в протесте

Зависимости протестной активности от основных ценностных универсалий представлены в таблице 1. В ней приводятся результаты конструирования десяти двухуровневых логистических моделей со «случайными коэффициентами», в которых вероятность участия респондентов в протесте (петиции, демонстрации, бойкоты) оценивалась при включении в уравнение каждого из основных ценностных типов по отдельности и контроле переменных образования, интереса к политике и вхождения в социальные сети. Краткое описание ценностей в таблице, соответствующее определяющим их целям, приводится по обзору концепции, сделанному Ш. Шварцем (Schwartz 2012: p. 5-6).

Согласно гамма-коэффициентам, приверженность любой из ценностей, исключая «достижение», связана с вовлечением опрошенных в акции протеста, причем одни из них этому способствуют (статистически значимые положительные коэффициенты), а другие — препятствуют (отрицательные коэффициенты). В таблице 1 упорядочение ценностей, описываемых мо- делями от 1.1 до 1.10, соответствует снижению их мотивирующего воздействия на политическую активность. О силе такого воздействия позволяют судить (наряду с гаммами — по их знаку и величине) статистики сопоставления моделей — без ценностной переменной и с ее включением (разность «deviance» статистик — чем она больше, тем лучше ценностная переменная объясняет протестное поведение).

К протестной активности, согласно приведенным данным, склонны граждане европейских стран, придерживающиеся ценностей «универсализма» (ориентации на нужды других людей и защиту окружающей среды) и «саморегуляции». В меньшей мере проявляется побудительное влияние «стимуляции» и «доброжелательности», еще слабее оно у «гедонизма» и «достижения». Приверженность ценностям «власть», «безопасность» и «традиция», и в особенности склонность к «конформизму», связанные с показателем протеста отрица-

Таблица 1. Влияние ценностей на протест и его вариативность в странах Европы (10 двухуровневых логистических моделей со «случайными» коэффициентами)

|

S о |

ЦЕННОСТИ: |

Содержание: определяющие цели |

Y (Sig.) |

Variance (Sig.) |

А Deviances (Sig.) |

|

1.1 |

Универсализм |

Понимание, признание, терпимость, защита благополучия в отношении ко всем людям и природе |

0.265 (0.000) |

0.016 (0.000) |

8475 (0.000) |

|

1.2 |

Саморегуляция |

Независимая мысль и действие - выбирать, создавать, изучать |

0.246 (0.000) |

0.010 (0.000) |

8455 (0.000) |

|

1.3 |

Стимуляция |

Возбуждение, новизна и вызов в жизни |

0.111 (0.000) |

0.004 (0.001) |

8320 (0.000) |

|

1.4 |

Доброжелательность |

Сохранение и укрепление благополучия людей, с которыми есть частые личные контакты |

0.102 (0.000) |

0.012 (0.000) |

8292 (0.000) |

|

1.5 |

Гедонизм |

Удовольствие и чувственное наслаждение для себя |

0.064 (0.000) |

0.004 (0.002) |

8249 (0.000) |

|

1.6 |

Достижение |

Личный успех через демонстрацию компетенции в соответствии с социальными стандартами |

-0.003 (0.814) |

0.005 (0.001) |

8236 (0.000) |

|

1.7 |

Власть |

Социальный статус и престиж, контроль или доминирование над людьми и ресурсами |

-0.113 (0.000) |

0.005 (0.001) |

8310 (0.000) |

|

1.8 |

Безопасность |

Безопасность, непротиворечивость и стабильность в обществе, взаимоотношениях и самом себе |

-0.146 (0.000) |

0.010 (0.000) |

8330 (0.000) |

|

1.9 |

Традиция |

Уважение, приверженность и приятие в отношении обычаев и идей, принятых в культуре или религии |

-0.152 (0.000) |

0.003 (0.010) |

8366 (0.000) |

|

1.1 0 |

Конформизм |

Ограничение действий, склонностей, импульсов, способных огорчить других или повредить им и нарушить социальные ожидания или нормы |

-0.208 (0.000) |

0.004 (0.001) |

8509 (0.000) |

Метод оценивания: Laplace. △ Deviances — разность для модели, не включающей ценностную переменную, только с контролируемыми признаками образования, интереса к политике и вхождения в социальные сети, и модели с этой переменной (df=3). N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.

тельными зависимостями, не только не мотивируют политическое участие, но, напротив, удерживают человека от протестных акций. Как показывают значения дисперсий для гамма-коэффициентов, фиксирующих влияние ценностей (см. таблицу 1), оно статистически значимо варьирует для изучавшихся стран — в одних обществах ценностные мотивации проявляются с заметно большей отчетливостью, чем в других.

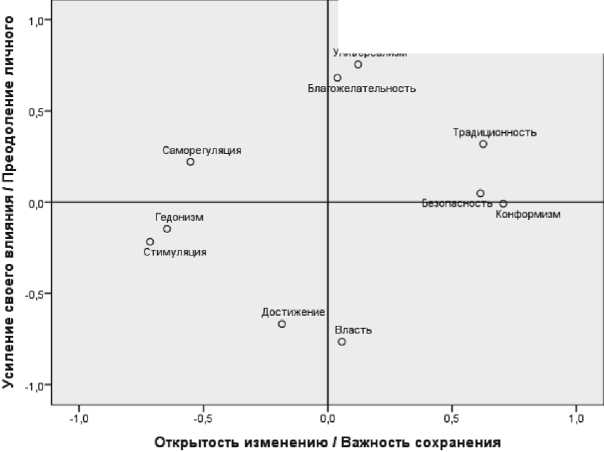

Эти результаты показывают, что мягкий протест может стимулироваться ценностными синдромами, соответствующими обобщенным типам ценностей, поскольку мотивирующую, как и сдерживающую, роль играют близкие в круговой структуре Шварца ценности, и первые противополагаются в этой структуре вторым. Факторный (главных компонент) анализ, который приводит к решению, отображенному на рисунке 1, подтверждает концепцию Ш. Шварца о круговой структуре ценностных универсалий и возможности ее описания в двух координатных осях.

Как видно на рисунке, ценностям « открытости изменению » (объединяют ориентации на «саморегуляцию», «стимуляцию» и «гедонизм») противостоит в горизонтальном измерении (фактор 1, объясненная дисперсия = 25%) признание важности « сохранения » («традиционность», «безопасность» и «конформизм»), а стремлению к « усилению своего влияния » (к «достижению» и «власти») в вертикальном измерении (фактор 2, 23%) противополагаются ценности « преодоления личной заинтересованности » («универсализма» и «благожелательности»). Это факторное решение использовалось для расчета двух индексов обобщенных ценностных предпочтений. Значение этих

Рисунок 1. Двумерная ценностная структура Ш. Шварца по данным ESS 2012 (факторный анализ 10 центрированных ценностей - главные компоненты после Varimax ротации)

Универсализм

предпочтений для вовлечения человека в акции протеста позволяют оценить двухуровневые модели, аналогичные описанным ранее и включающие один или другой факторный индекс ценностных приоритетов. Результаты моделирования можно найти в таблице 2.

Мотивация протестного поведения, как показывает модель 2.1, усиливается у индивидов, придающих первостепенное значение ценностям «открытости изменениям» и отодвигающих на второй план ориентации, связанные с «сохранением». Ценностный синдром, зафиксированный индексом «открытость изменению» / «важность сохранения», позволяет лучше предсказывать вероятность участия индивида в протестных акциях, чем любая из десяти базовых

Таблица 2. Зависимость протестного поведения от ценностных типов (Двухуровневые логистические модели со "случайными" коэффициентами)

|

S 5 S |

Показатели: |

Ценностные синдромы: |

Y (Sig.) |

Variance (Sig.) |

A Deviances (Sig.) |

|

2.1 |

Факторный индекс 1 |

Открытость изменению (Саморегуляция, Стимуляция, Гедонизм) / Важность сохранения (Традиция, Безопасность, Конформизм) |

-2.286 (0.000) |

0.931 (0.000) |

8651 (0.000) |

|

2.2 |

Факторный индекс 2 |

Усиление своего влияния (Достижение, Власть) / Преодоление личных интересов (Универсализм, Благожелательность) |

1.310 (0.000) |

0.745 (0.000) |

8446 (0.000) |

|

2.3 |

Ценности постмодерна |

Более важно: Саморегуляция, Стимуляция, Универсализм и помощь людям / Менее важно: Безопасность, Конформизм, Традиция |

2.960 (0.000) |

1.149 (0.000) |

8859 (0.000) |

Метод оценивания: Laplace. △ Deviances — разность для модели, не включающей ценностную переменную, только с контролируемыми признаками образования, интереса к политике и вхождения в социальные сети, и модели с этой переменной (df=3). N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.

ценностных переменных по отдельности (ср. соответствующие «deviance» статистики в таблицах 1 и 2). Выше отмечалось, что этот синдром ориентаций на «открытость» связан с ценностными размежеваниями «материализм» / «постматериализм» и «выживание» / «самовыражение», так что наши результаты подтверждают многочисленные факты, свидетельствующие о побудительной роли постматериалистических ценностей для вовлечения граждан в протестные политические действия. В то же время, коэффициенты и статистики для второго факторного индекса (модель 2.2) указывают, что важной составляющей мотивации протеста является и стремление индивида к «преодолению личной заинтересованности», обеспокоенность судьбами других людей (и состоянием окружающей среды), подразумевающие одновременно снижение значимости целей, связанных с «достижением» и «властью».

В соответствии с нашими предположениями, укрепление приверженности «альтруистическим» ориентациям было связано с общим изменением культуры в развитом индустриальном и постиндустриальном обществе, описанным Р. Инглехартом в терминах распространения «постматериализма». Это предположение не лишено основания — напомним, что еще один способ генерализации базовых ценностных универсалий, как отмечалось при обзоре теории Ш. Шварца, предполагает разведение, в одном измерении, «собственнических» и «социальных» предпочтений, а в другом — ценностей, связанных с «преодолением тревоги», вызванной неопределенностью социального и физического мира, и мотиваций, свободные от такого беспокойства. Последние — это ценности «саморазвития» или личностного «роста», объединяющие ориентации «открытость изменениям» и «преодоление личных интересов». Эти соображения о структурировании ценностей были уточнены для стран Европы в работе В. Магуна, М. Руднева и П. Шмидта (2015). Изучая ценности в ESS-странах (4-6 раунды, PVQ-21 Ш. Шварца), они выделили, используя анализ латентных классов, пять основных ценностных типов. По одной оси противостоят «Социальная» и «Индивидуалистическая» ориентации, которые могут проявляться в сильной и слабой форме, другая ось характеризует выраженность ценностей «роста». Постсоциалистические общества и другие относительно менее развитые экономически страны, отмечают авторы, сильно отличаются от наиболее развитых европейских стран тем, что в них слабо представлен «ценностный класс Роста, сочетающий приверженность социальным ценностям Заботы (альтруизма, толерантности, равенства и справедливости) и индивидуалистическим ценностям Открытости (самостоятельности, смелости и стремления к новизне)» (Магун, Руднев, Шмидт 2015, p. 93).

Дальнейшее двухуровневое моделирование, направленное на поиск ценностных оснований протеста, осуществлялось с включением в уравнения индексов, отражающих описанную структуру приоритетов. Оказалось, что именно приверженность ценностям «роста», как мы и ожидали, составляет сильный побудительный мотив протестной активности (результаты не приводятся). Конструирование ряда индексов, учитывающих важнейшие для протестной мобилизации аспекты ценностного синдрома личностного «роста», позволило вычленить показатель «ценностей постмодерна», который был наиболее тесно связан с протестным поведением. Этот показатель сочетает компоненты ориентаций «открытости изменениям» и «преодоления личных интересов» (соответствующих постматериалистическим и альтруистическим предпочтениям), которым придается приоритетное значение за счет ценностей «сохранения» и «укрепления своего положения» (материалистических побуждений, устремлений к достижению и власти).

Индекс ценностей постмодерна представляет собой разность между средними значениями двух наборов (центрированных) ценностных переменных. Один из них включает «доброжелательность» (1 суждение: «важно помогать людям и заботиться о благополучии других»), «универсализм» (3 суждения: «важно, чтобы к людям относились одинаково и у них были равные возможности», «важно понять разных людей», «важно заботиться о природе и окружающей среде»), «саморегуляцию» (2 суждения: «важно выдвигать новые идеи и быть креативным», «важно самому принимать решения и быть свободным») и «стимуляцию» (2 суждения: «важно попробовать в жизни что-то новое и необычное», «важны поиски приключений и чтобы жизнь будоражила»). А другой набор состоит из переменных «безопасности» (2 суждения: «важно жить в безопасном и надежном окружении», «важно, чтобы правительство было сильным и обеспечивало безопасность»), «конформизма» (2 суждения: «важно делать то, что говорят, и соблюдать правила», «важно вести себя надлежащим образом») и «традиционности» (2 суждения: «важно быть скромным и благопристойным, не привлекать внимания», «важно следовать традициям и обычаям»).

Включение этого индекса в интересующее нас уравнение приводит к результатам, представленным в таблице 2 моделью 2.3. Придание приоритетного значения ценностям постмодерна способствует протестной активности, причем различия в ней между теми, кто их разделяет, и теми, кому важнее устранение угрозы безопасности, выражено наиболее отчетливо по сравнению с любыми иными способами проверки предположений о ценностных мотивациях этой активности (о чем свидетельствуют сопоставления «deviance» статистик).

Таким образом, представленный анализ показывает, что наряду с ценностями, сходными с постматериалистическим конструктом, важную мотивирующую к протесту функцию выполняют и ориентации, свидетельствующие об альтруистическом

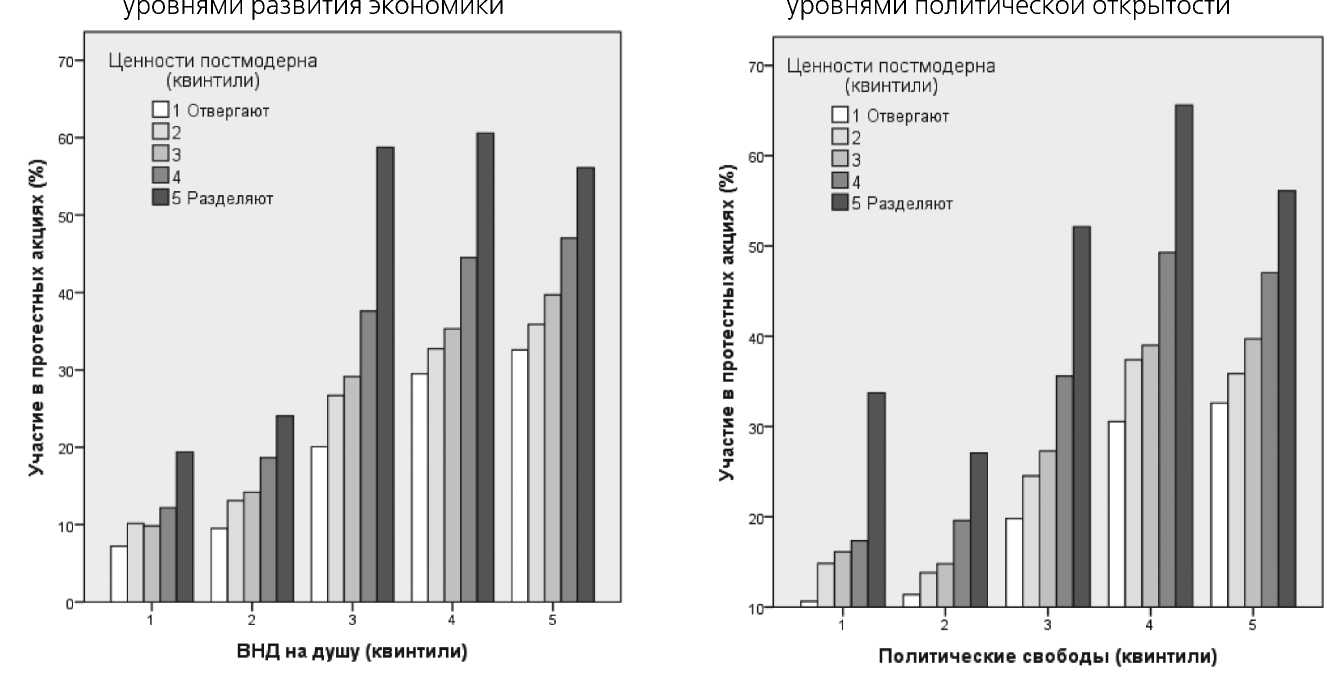

Рисунок 3. Участие граждан в протесте: ценностная мотивация в обществах с разными

Рисунок 2. Участие граждан в протесте: ценностная мотивация в обществах с разными

выборе. Однако по силе эти связи заметно уступают зависимости, когда во внимание одновременно принимаются обе эти ориентации — при анализе влияния на протестное поведение того аспекта ценностей личностного «роста», который был обозначен как предпочтения постмодерна.

Ценностные побуждения к протесту:роль социетального контекста

Общее впечатление о возможном характере зависимостей между протестным поведением, ценностными предпочтениями и со-циетальным контекстом, представленным двумя основными факторами — показателями экономического развития и открытости политической системы, позволяет получить рисунки 2 и 3. Переменная предпочтений на этих рисунках — это разбитый на квинтили индекс ценностей постмодерна, контекстуальные факторы — душевого ВНД и политической открытости — также укрупнены и представлены квинтилями.

Влияние обоих факторов контекста на ценностную мотивацию протеста, как видно на рисунках 2 и 3, предстает в сходном виде. С ростом ВНД и политической открытости участие в протесте получает все большее распространение. В странах с любым уровнем экономического и политического развития приверженность ценностям постмодерна способствует протестной

Таблица 3. Ценностная мотивация протеста: значение социетального контекста (Двухуровневые логистические модели с интеракциями между переменными 1-го и 2-го уровней)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ: |

Модель 3.1 |

Модель 3.2 |

Модель 3.3 |

Модель 3.4 |

||||

|

Y |

T-ratio Sig. |

Y |

T-ratio Sig. |

Y |

T-ratio Sig. |

Y |

T-ratio Sig. |

|

|

УРОВЕНЬ 1: |

||||||||

|

Intercept |

-1.14 |

-8.3 0.000 |

-1.14 |

-9.3 0.000 |

-1.14 |

-7.4 0.000 |

-1.14 |

-8.0 0.000 |

|

Образование |

2.33 |

13.8 0.000 |

2.32 |

13.6 0.000 |

2.32 |

12.4 0.000 |

2.31 |

12.3 0.000 |

|

Интерес к политике |

1.42 |

17.8 0.000 |

1.41 |

17.8 0.000 |

1.42 |

19.1 0.000 |

1.42 |

19.1 0.000 |

|

Социальные сети |

1.46 |

14.0 0.000 |

1.45 |

14.0 0.000 |

1.45 |

13.8 0.000 |

1.45 |

13.8 0.000 |

|

Ценности постмодерна |

2.77 |

12.0 0.000 |

2.75 |

12.7 0.000 |

2.76 |

12.4 0.000 |

2.79 |

12.9 0.000 |

|

УРОВЕНЬ 2 |

||||||||

|

А. ВНД на душу |

3.96 |

5.0 0.000 |

7.13 |

5.9 0.000 |

||||

|

Б. ВНД на душу в кв. |

-3.33 |

-3.1 0.005 |

||||||

|

А. Открытость пол. системы |

3.33 |

4.0 0.001 |

1.08 |

0.8 0.425 |

||||

|

Б. Открытость пол. системы в кв. |

2.00 |

1.6 0.119 |

||||||

|

ИНТЕР АКЦИИ |

||||||||

|

А х Образование |

-2.07 |

-2.4 0.026 |

-2.01 |

13.6 0.031 |

-1.02 |

-0.8 0.418 |

-1.08 |

-0.9 0.393 |

|

А х Интерес к политике |

-0.75 |

-1.8 0.089 |

-0.73 |

-1.7 0.098 |

-0.84 |

-2.8 0.010 |

-0.83 |

-2.8 0.011 |

|

А х Социальные сети |

-0.95 |

-1.5 0.147 |

-0.94 |

-1.5 0.152 |

-0.93 |

-2.0 0.059 |

-0.93 |

-2.0 0.056 |

|

А х Ценности постмодерна |

0.61 |

0.5 0.593 |

7.85 |

4.2 0.000 |

1.74 |

1.9 0.067 |

10.31 |

5.0 0.000 |

|

Б х Ценности постмодерна |

-7.27 |

-4.7 0.000 |

-7.38 |

-3.7 0.001 |

||||

Метод оценивания: restricted PQL. N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.

мобилизации. В то же время, такое влияние ценностей на протест неодинаково в изучавшихся странах и зависит от общественного контекста. Оно слабее всего выражено при относительно низких (по европейским меркам) уровнях развития экономики и политических возможностей, и усиливается при их повышении, однако не линейно. Похоже, что наибольшее значение для вовлечения в протест ценностная мотивация приобретает при средних значениях показателей ВНД и политической открытости, а при дальнейшем их повышении зависимость между политическим участием и ценностями становится менее выраженной.

Проверка статистической обоснованности этих соображений вновь осуществлялась с помощью двухуровневых логистических моделей, описание которых дается в таблице 3.

Приведенные в моделях гамма-коэффициенты для переменных индивидуального уровня подтверждают, что не только образование, интерес к политике и социальный капитал способствуют вовлечению гражданина в протестную политику, но этому способствует и приверженность ценностям постмодерна.

Согласно модели 3.1, уравнение которой включало в дополнение к названным переменным индивидуального уровня контекстуальный фактор душевого ВНД и его интеракции с каждой из этих переменных, с ростом экономического благосостояния существенно повышается вероятность протестной активности — в странах с относительно менее развитой экономикой, к числу которых относятся многие посткоммунистические государства, включая Россию, политическое участие не имеет такого распространения, как в странах Западной и Северной Европы, имеющих наибольший экономический ресурсный потенциал. Гаммы, характеризующие межуровневые интеракции, говорят о некотором сокращении политических неравенств в странах с высокими значениями ВНД, особенно заметном по признаку образования. Интеракция ВНД с ценностями постмодерна оказалась статистически незначимой, что не подтверждает предположения о линейном усилении ценностной мотивации протеста при распространении в обществе ресурсов, необходимых для организации социальных движений.

Модель 3.2 позволяет проверить гипотезу о криволинейном характере такой зависимости. Для этого в уравнение дополнительно вводится квадрат ВНД и анализируется его интеракция с ценностной переменной индивидуального уровня. Основные эффекты влияния факторов ВНД (значимая положительная гамма) и ВНД в квадрате (значимая отрицательная гамма) указывают на повышение вероятности участия в протесте при росте уровня экономического развития страны до определенного уровня и последующем ее снижении в странах с самой сильной экономикой. Межуровневые интеракции этих факторов с ценностями оказываются теперь статистически значимыми на высоком уровне и свидетельствуют о криволинейной зависимости — меньшего стимулирующего воздействия ценностей на протест при низких и высоких уровнях экономического развития и большего — при средних его уровнях.

Аналогичные закономерности были получены и при анализе другого контекстуального фактора — открытости политической системы. Модель 3.3 не подтверждает существования линейной зависимости ценностной мотивации протеста от расширения политических возможностей в обществе (гамма для соответствующей интеракции не достигает общепринятого уровня статистического значимости). Добавление квадрата этого фактора в уравнение, модель 3.4, позволяет подкрепить предположение о криволинейной функции, связывающей ценностное побуждение к проте- стным действиям с открытостью политической системы (статистически значимая на высоком уровне отрицательная гамма для интеракции переменных ценностей и квадрата политической открытости). Это побуждение с меньшей отчетливостью проявляется при невысоком и очень высоком уровнях развития демократических институтов, а с большей — когда эти институты еще не в полной мере воплощают принципы либеральной демократии.

Сходные результаты моделирования, полученные при анализе факторов ВНД и политической открытости, являются вполне предсказуемыми, поскольку эти факторы для наших 27 стран достаточно тесно взаимосвязаны (Pearson's R=0.73, p<0.000). Следующая аналитическая задача связана с попыткой прояснения вопроса о том, какие именно социетальные обстоятельства играют определяющую роль в формировании описанной отрицательной квадратичной зависимости. Дополнительной проверки заслуживает и статистическая обоснованность представленных выше результатов (вместо оценивания моделей методом «Restricted PQL», который при небольшой выборке стран может приводить к неадекватной оценке статистической достоверности, будут использоваться более консервативные оценки, полученные с помощью метода «Laplace», и проводиться сопоставление моделей по уже знакомым нам «deviance» статистикам). Модели, позволяющие прояснить эти вопросы, представлены в таблице 4.

В модели 4.1 учитывается основной эффект ВНД, но не рассматривается интеракция этого фактора с переменной ценностей постмодерна. С этой моделью сопоставляется (по разности «deviance» статистик) модель 4.2, в которой проверяется предположение о линейном усилении влияния ценностей на протест по мере повышения уровня экономического развития. Оно не получает обоснования. Сравнение модели 4.2 и модели 4.3, учитывающей дополнительно интеракцию ценностей с квадратом ВНД, показывает, что соображение об охарактеризованной ранее криволинейной зависимости не лишено основания. С помощью моделей 4.4., 4.5 и 4.6 аналогичным образом анализировалось влияние фактора политической открытости. Если две первые из них не отличаются по своим объяснительным возможностям, что не поддерживает линейную гипотезу, то последняя, содержащая в уравнении квадрат этого фактора, действительно статистически значимо отличается от аналогичной модели, фиксирующей интересующую нас зависимость в линейном виде.

Модели 4.7-4.10 позволяют выяснить, какой из этих двух факторов — ресурсная обеспеченность или политические воз-

Таблица 4. Влияние социетального контекста на ценностную мотивацию протеста (Сравнение моделей по статистике «deviance»)

|

Модели: |

Контекстуальные факторы в интеракции с индивидуальными ценностями постмодерна |

Разность статистик «[Dev]iance» |

Sig. |

|

|

4.1 |

Нет |

|||

|

4.2 |

ВНД на душу |

Dev4.1 - Dev4.2 |

0.1 |

>0.500 |

|

4.3 |

ВНД на душу в кв. |

Dev4.2 - Dev4.3 |

3.6 |

0.054 |

|

4.4 |

Нет |

|||

|

4.5 |

Открытость политической системы |

Dev4.4 - Dev4.5 |

2.5 |

0.112 |

|

4.6 |

Открытость политической системы в кв. |

Dev4.5 - Dev4.6 |

12.1 |

0.001 |

|

4.7 |

ВНД, ВНД кв. |

|||

|

4.8 |

ВНД, ВНД кв. + Открытость, Открытость кв. |

Dev4.7 - Dev4.8 |

13.5 |

0.002 |

|

4.9 |

Открытость, Открытость кв. |

|||

|

4.10 |

Открытость, Открытость кв. + ВНД, ВНД кв. |

Dev4.9 - Dev4.10 |

2.4 |

0.294 |

|

4.11 |

Нет |

|||

|

4.12 |

Ценности постмодерна |

Dev4.ll - Dev4.12 |

0.1 |

>0.500 |

|

4.13 |

Ценности постмодерна в кв. |

Dev4.12 - Dev4.13 |

3.1 |

0.076 |

Метод оценивания: Laplace. Во всех моделях контролируются на индивидуальном уровне переменные образования, интереса к политике и социального капитала, а на контекстуальном — влияние анализируемых факторов на интерсепт. N1 (индивиды) = 46725, N2 (страны) = 27.

можности — играет определяющую роль в формировании интересующей нас криволинейной зависимости. Расширение уравнения 4.7, содержащего интеракции между ценностями и ВНД, а также ВНД в квадрате, за счет включения в него еще и соответствующих интеракций с фактором открытости политической системы и квадратом этого фактора показывает, что получившаяся модель 4.8 существенно лучше объясняет данные — при описании криволинейного влияния ценностей на протест важно учитывать состояние политических институтов. При сравнении моделей 4.9 и 4.10, в которых сначала учитывается роль политического контекста, а затем дополнительно фактор ресурсной обеспеченности и его квадрат, значимого изменения объяснительных возможностей расширенной модели не происходит. Результаты, таким образом, позволяют утверждать, что криволинейная зависимость ценностной мотивации протеста с социетальным контекстом обусловлена открытостью политической системы.

Еще один контекстуальный фактор, обсуждавшийся в исследованиях воздействия на протестное поведение ценностей, выражающих устремления к свободе, как отмечалось в нашем обзоре литературы, — особенности культуры, свидетельствующие о распространенности этих устремлений в обществе. Было установлено, что такое воздействие усиливается, когда ценности свободы начинают занимать все более важное место в культуре. Наш анализ этого вопроса, представленный в моделях 4.11-4.13, не подтверждает такой зависимости (фактор культуры в них — это агрегированное для каждой из стран среднее значение индивидуальных ценностей постмодерна). Коэффициент, говорящий о линейном влиянии фактора культуры (его интеракция с ценностной переменной индивидуального уровня), как, впрочем, и гамма для квадратичной функции, оказались за пределами статистической значимости.

Итак, выявленные факты позволяют утверждать, что ценностная мотивация протестного участия зависит от социетально-го контекста, характеризующего наличие в обществе политических возможностей. С ростом открытости политической системы приверженность ценностям постмодерна начинает играть все более важную роль в мотивации участия в ненасильственном протесте, однако в обществах, отличающихся высокими значениями этого фактора, значение индивидуальных ценностей начинает снижаться — демократический протест превращается в одно из нормативно признанных средств политического участия.

Заключение

Представленная работа посвящена исследованию обстоятельств, способствующих вовлечению граждан европейских стран в ненасильственные политические акции протеста — подписание обращений к властям, бойкоты товаров и демонстрации, организованные в соответствии с требованием закона. Среди важнейших переменных, способствующих такой протестной активности, как показали полученные ранее результаты, — приверженность индивида новым ценностям, постепенно распространявшимся в развитом индустриальном и постиндустриальном обществе, известным как постматериалистические приоритеты, ориентации на самореализацию, устремления к свободе. Сравнительное изучение ценностной мотивации протеста в разных странах продемонстрировало, что она проявляется все с большей отчетливостью по мере роста уровня их экономического развития, политической открытости или распространения соответствующих ценностей в культуре.

Результаты настоящего анализа данных Европейского социального исследования, полученных в репрезентативных опросах граждан 27 стран в 2012-2013 гг., и статистических сведений о состоянии экономики этих стран и их политических институтов с применением статистического аппарата двухуровневого моделирования позволяют внести уточнения в закономерности, выявленные нашими предшественниками. Моти- вация участия в протесте связана не только с ценностями, предполагающими расширение свободы и равенство возможностей, но и с альтруистическими устремлениями, желанием человека понять других людей и помочь тем, кто в этом нуждается. Лучшее объяснение протестной активности удается получить при учете и тех и других ориентаций, объединенных общим синдромом ценностей постмодерна. С ростом приверженности индивида таким ценностям заметно повышается вероятность его участия в акциях прямого давления на власти с целью изменения проблемной общественной ситуации. Однако сила воздействия ценностей на политическое поведение неодинакова в европейских странах и зависит от социетально-го контекста. Исследование продемонстрировало, что ключевым контекстуальным фактором является не уровень развития экономики страны и не распространение культуры постмодерна, а «структура политических возможностей» — степень открытости политической системы, действующей в стране. Причем оказалось, что мотивирующее влияние ценностей на протест связано с политической открытостью системы не линейной зависимостью, предполагающей усиление такого влияния с расширением политических возможностей, а отрицательной квадратичной функцией, которую можно представить в виде перевернутого «U». В закрытых и полностью открытых политических системах ценностная мотивация проявляется с меньшей отчетливостью, чем при отчасти открытом демократическом режиме, не в полной мере соответствующем принципам его либерального устройства.

Общие закономерности, характеризующие ценностную мотивацию протеста в странах Европы, позволяют лучше понять особенности политического поведения граждан в нашей стране. Если в наиболее развитых социальных демократиях Западной и Северной Европы петиции, бойкоты и демонстрации превратились в широко применяемые гражданами средства решения актуальных общественных проблем, к которым ежегодно обращается значительная их часть, охватывающая около половины взрослого населения, то в России, как и в некоторых других поскоммунистических европейских странах, к этим средствам прибегает лишь скромное меньшинство. Нерешенность для многих наших сограждан проблем экзистенциальной безопасности препятствует распространению в российском обществе ценностей постмодерна — стремления к свободе, самореализации, обеспечению равенства прав и заботы о других людях. Представители сравнительно небольшого слоя, указывающие на приоритетность этих ценностных ориентиров, не склонны у нас, в отличие от их носителей в более развитых и демократических странах Европы, к расширению своего репертуара политического участия за счет использования законных форм протеста. Этому препятствует закрытость российской политической системы, которая, продолжая в последнее десятилетие терять демократические черты, уже превратилась, согласно компетентному экспертному мнению, в авторитарный режим.

Список литературы Демократический протест в странах Европы: ценностные мотивации и социетальные условия

- Магун В., Руднев М., Шмидт П. (2015). Европейская ценностная типология и базовые ценности россиян//Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. Т. 121, № 3-4. С. 74-93

- Barnes S.H., Farah B.G., Heunks F. (1979). Personal Dissatisfaction//Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies/Barnes S.H., Kaase M. et al. Beverly Hills, CA: Sage, pp. 381-407

- Barnes S.H., Kaase M. et al. (1979). Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills, CA: Sage

- Barni D., Vieno А., Roccato М. (2016). Living in a Non-Communist versus in a Post-Communist European Country Moderates the Relation between Conservative Values and Political Orientation: A Multilevel Study//European Journal of Personality. Vol. 30(1). P 92-104.

- Bilsky W., Janik M., Schwartz S.H. (2011). The Structural Organization of Human Values-Evidence from Three Rounds of the European Social Survey (ESS)//Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol. 42(5). P 759 -776.

- Burns N., Schlozman K.L., Verba S. (2001). The Private Roots of Public Action: Gender, Equality, and Political Participation. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Caprara G.V., Schwartz S., Capanna C., Vecchione M., Barbaranelli C. (2006). Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice//Political Psychology Vol. 27(1). P. 1-28.

- Caprara G.V., Schwartz S.H., Vecchione M., Barbaranelli C. (2008). The personalization of politics: Lessons from the Italian case//European Psychologist. Vol. 13(3). P. 157-172.

- Caprara G.V, Vecchione M., Schwartz S.H. (2012). Why people do not vote: The role of personal values//European Psychologist. Vol. 17(4). P. 266-278.

- Cieciuch J., Schwartz S.H., Davidov E. (2015). Values, Social Psychology of//International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences/Ed. by J.D. Wright. 2nd edition. Vol. 25. Oxford: Elsevier, pp. 41-46.

- Dalton R.J., van Sickle A. (2005). The Resource, Structural, and Cultural Bases of Protest//CSD Working Papers, Center for the Study of Democracy, UC Irvine. http://escholarship.org/uc/item/3jx2b911

- Dalton R., van Sickle A., Weldon S. (2010). The Individual-Institutional Nexus of Protest Behaviour//British Journal of Political Science. Vol. 40(1). P. 51-73.

- Davidov E., Meulemann B., Schwartz S.H., Schmidt P. (2014). Individual values, cultural embeddedness, and anti-immigration sentiments: Explaining differences in the effect of values on attitudes toward immigration across Europe//Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. Vol. 66(S1). P. 263-285.

- Dobewall H., Rudnev M. (2014). Common and Unique Features of Schwartz's and Inglehart's Value Theories at the Country and Individual Levels//Cross-Cultural Research. Vol. 48(1). P. 45 -77.

- ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.2. NSD -Norwegian Centre for Research Data, Norway -Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC. http://www.euro-peansocialsurveyorg/data/download.html?r=6>

- Farah B.G., Barnes S.H., Heunks F. (1979). Political Dissatisfaction//Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies/Barnes S.H., Kaase M. et al. Beverly Hills, CA: Sage, pp. 409-447.

- Inglehart R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Inglehart R. (1979). Political Action: The Impact of Values, Cognitive Level, and Social Background//Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies/Barnes S.H., Kaase M. et al. Beverly Hills, CA: Sage, pp. 343-380.

- Inglehart R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Inglehart R (1997). Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Inglehart R., Welzel C. (2005). Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press.

- Jakobsen T.G., Listhaug O. (2014). Social Change and the Politics of Protest//The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens/Ed. by R.J. Dalton and C.Welzel. New York: Cambridge University Press. P 213-239.

- Meyer D.S. (2004). Protest and Political Opportunities//Annual Review of Sociology Vol. 30. P 125-145.

- Piurko Y., Schwartz S.H., Davidov E. (2011). Basic Personal Values and the Meaning of Left-Right Political Orientations in 20 Countries//Political Psychology Vol. 32(4). P 537-561.

- Roccas S., Schwartz S.H., Amit A. (2010). Personal Value Priorities and National Identification//Political Psychology Vol. 31(3). P 393-419.

- Schlozman K.L., Verba S., Brady H.E. (2012). The Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy.

- Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Schwartz S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries//Advances in ex-erimental social psychology/Ed. by M.P Zanna. San Diego, CA: Academic ress, vol. 25, pp. 1-65.

- Schwartz S. (2001). European Social Survey Core Questionnaire Development: A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations. London: European Social Survey, City University London, p. 259-319. (Chapter 7). http://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core ess_questionnaire/ESS core questionnaire_human_values.pdf>

- Schwartz S.H. (2006). Les valeurs de base de la personne: Theorie, mesures et applications //Revue francaise de sociologie. Vol. 47(4). P 929 -968.

- Schwartz S.H. (2007). Value orientations: measurement, antecedents and consequences across nations//Measuring Attitudes Cross-Nationally: Lessons from the European Social Survey/Ed. by R. Jowell, C. Roberts, R. Fitzgerald, and G. Eva. London: SAGE, pp.169-203.

- Schwartz S.H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values//Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). DOI: rg/10.9707/2307-0919.1116>

- Schwartz S.H. (2016). Basic individual values: Sources and consequences//Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology and Sociology/Ed. by D. Sander and T. Brosch. Oxford, UK: Oxford University Press, pp. 63-84.

- Schwartz S.H., Caprara G.V., Vecchione M. (2010). Basic Personal Values, Core Political Values, and Voting: A Longitudinal Analysis//Political Psychology Vol. 31(3). P 421-452.

- Schwartz S.H., Caprara G.V., Vecchione M., Bain P, Bianchi G., Caprara M.G., Cieciuch J., Kirmanoglu H., Baslevent C., Loёnnqvist J.-E., Mamali C., Manzi J., Pavlopoulos V., Posnova T., Schoen H., Silvester J., Tabernero C., Torres C., Verkasalo M., Vondrakova E., Welzel C., Zaleski Z. (2014). Basic Personal Values Underlie and Give Coherence to Political Values: A Cross National Study in 15 Countries//Political Behavior. Vol. 36(4). P 899-930.

- Vecchione M., Caprara G., Dentale F., Schwartz S.H. (2013). Voting and Values: Reciprocal Effects over Time//Political Psychology. Vol. 34(4). P. 465-485.

- Vecchione M., Schwartz S.H., Caprara G.V., Schoen H., Cieciuch J., Silvester J., Bain P, Bianchi G., Kirmanoglu H., Baslevent C., Mamali C., Manzi J., Pavlopoulos V., Posnova T., Torres C., Verkasalo M., Loonnqvist J.-E., Vondrakova E., Welzel C., Alessandri G. (2015). Personal values and political activism: A cross-national study//British Journal of Psychology. Vol. 106(1). P 84-106.

- Verba S., Nie N.H. (1972). Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper & Row.

- Verba S., Nie N.H., Kim J. (1978). Participation and Political Equality: A Seven Nation Comparison. New York: Cambridge University Press.

- Verba S., Schlozman K.L., Brady H.E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Democracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Vyrost J., Fedakova D., Kentos M. (2007). Value orientations as factors of social trust, political participation, and life satisfaction//Studia Psychologica. Vol. 49(4). P. 283-294.

- Welzel C. (2010). How Selfish Are Self-Expression Values? A Civicness Test//Journal of Cross-Cultural Psychology Vol. 41(2). P 152-174.

- Welzel C. (2013). Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation. New York: Cambridge University Press.

- Welzel C., Deutsch F. (2012). Emancipative Values and Non-Violent Protest: The Importance of 'Ecological' Effects//British Journal of Political Science. Vol. 42(2). P 465-479.