Дендрохронология на службе музея

Автор: Анкудинов С.А., Пушкина Т.М.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5-1 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен опыт музея в использовании дендрохронологического анализа по установлению истории эволюции дома В.Н. Копылова из деревни Коростелево Сямжженского района, перевезенного в Музей «Семёнково» в 2009 году.

Дендрохронологического анализа, дерево, сруб, пробы

Короткий адрес: https://sciup.org/140282413

IDR: 140282413

Текст научной статьи Дендрохронология на службе музея

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семёнково» (далее музей «Семёнково») является одним из музеев под открытым небом в Российской Федерации и представляет собой резервацию наиболее ценных и уникальных образцов деревянного зодчества Вологодчины. В музее формируется модель деревни Русского Севера конца XIX – начала XX веков. По состоянию на 1 мая 2018 года на территории музея представлены 35 объектов, в том числе 2 культовые постройки, 12 домов, 2 мельницы, 19 хозяйственных построек [1].

При разработке генерального плана специалистами Института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в 1982 году был сформирован печень объектов, рекомендованных к переносу на территорию Музея «Семёнково». На каждый объект была составлена краткая историческая справка, содержащая в основном описание архитектурных особенностей памятника.

Перед разработкой научно-проектной документации на конкретный объект, проектировщик должен проанализировать исторические данные объекта, родословную дома, год строительства. Информаторами чаще всего выступали владельцы, их родственники и односельчане. Получаемая информация чаще всего неточна и зачастую даже противоречива. Крайне редко удается найти ее документальное подтверждение. В определении даты строительства и подтверждении или опровержении различных версий помогает дендрохронологический анализ древесины объекта.

Дендрохронология (от греч. dendron — дерево, chronos — время и logos — учение), научная дисциплина о методах датировки событий и природных явлений, основанная на анализе годичных колец древесины [2].

Дендрохронология — метод, в основе которого, лежит закон природы, согласно которому каждый год толщина дерева увеличивается на одногодичное кольцо. Древесные кольца нарастают по годам неравномерно. В случае если год теплый и солнечный и выпадает достаточное численность осадков, то дерево растет быстро. Кольцо, которое нарастет в этот год, будет широким. Если же год холодный и засушливый — кольцо будет меньше. Считается, что у деревьев одной породы растущих в одном и том же месте, и климате толщина годовых колец примерно одинакова. Но как, применяя данный способ, когда была сделана найденная деревянная постройка? Для этого надо построить и сравнить два графика. Один – это график годичных колец бревен из постройки. Другой – эталонный график конкретной породы дерева [3]. Развитие и видоизменяемость облика деревянного жилищного домостроения происходит под влиянием различных условий, например, перестройка постройки, «прирубали» новые помещения, делили между семьями, перемещение постройки и т.д. Остающиеся следы иногда служат подспорьем конструкторам в установлении истории объекта, а в некоторых случаях ставят новые непростые вопросы.

В данной статье рассмотрен опыт использования дендрохронологического анализа по установлению истории эволюции дома В.Н. Копылова из деревни Коростелево Сямжженского района, перевезенного в Музей «Семёнково» в 2009 году.

Дом В.Н. Копылова из деревни Коростелево Коробицынского сельского совета Сямженского района выявлен в 1980 году в ходе экспедиционного обследования Сямженского района специалистами института «Спецпроектреставрация», г. Москва.

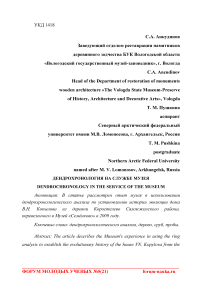

Дом В.Н. Копылова представляет собой жилой комплекс однорядной связи «брус» с пятистенной жилой частью (изба плюс изба) и четырехстенным срубом «зимовки» в уровне подклета сеней, выступающим на боковом южном фасаде. За жилой частью с сенями располагается большой объем хозяйственного двора с хлевами в нижнем уровне и поветью в уровне жилой части. В передней части дома, над жилой частью, установлен сруб «светелки» с небольшим балконом. Объемы срубов хозяйственного двора перекрыты двускатными кровлями с перепадами высот по коньку. Кровля над жилой частью завышена над примыкающей к ней кровлей хозяйственного двора.

Главный фасад оформлен нетрадиционным методом, с внесением элементов ордерной архитектуры. Так же этот метод представлен в оформлении выносов кровли с сухариками различной формы и профилированными элементами карнизов и фризов кровли. Верхняя часть главного фасада выделена широкого выноса сливом, на котором обозначен балкон с ограждением из резных балясин, зафиксированный большими резными деревянными вазонами, установленными на декоративных филенчатых тумбах. На доске фриза слива имеется надпись: «1881го: сеi домъ Василiя Копылова». Размеры объекта в осях составляют 13,0 х 28,0 м.

В проект реставрации включал восстановление хозяйственного двора, утраченного крыльца в полном объеме, восстановление и реставрация элементов декора главного фасада с восстановлением утраченных деталей, окраски элементов декора (причелины), балкона и оконных проемов, включая реставрацию датирующей надписи на доске фриза. Восстановление элементов интерьера с отделкой внутренних стен летней избы [4].

Рисунок 1. Дом Копылова в Музее «Семёнково». Фото С.А. Анкудинова. 2015 г.

К сожалению, исторические сведения крайне скупые. Последний владелец дома (от автора: Василий Николаевич Копылов) приходится правнуком Василия Копылова. Его отец Николай Федорович был сыном одного из сыновей Федора, строителя дома Василия Копылова, у которого трое детей: двое сыновей – Григорий и Фёдор, а также дочь Марьяна. Дети Василия жили в одном доме вплоть до 1920-х гг., когда его внуки Михаил Григорьевич и Николай Федорович решили разделиться и вести раздельное хозяйство. Николай Федорович со своей семьей остался в доме деда, а Михаил Григорьевич выделился из дома, разобрав при этом зимнюю избу, которая, как свидетельствуют старожилы, была двухэтажной и внутреннюю (парадную) лестницу «с моста» [5].

Перед работниками музея встала задача найти достоверность изложенной информации о разделе дома Копылова в 1920-х годах и строительстве нового дома Соколовых с использованием сруба зимней избы дома Копылова.

В результате изучения 15 проб, взятых в разных местах сруба, было установлено, что дом неоднократно перестраивался, о чём свидетельствует возраст древесины и её состав:

1. Летняя изба. Заготовка древесины производилась осенью 1870 года – зимой 1971 года. Сруб выполнен из древесины, заготовленной в чистом сосновом бору.

2. Зимовка. Заготовка древесины производилась осенью 1888 года – зимой

1889 года. Сруб выполнен из ели и сосны, произраставшей в смешном

3. Зимняя изба (изба дома Соколовых). Заготовка древесины производилась осенью 1870 года – зимой 1871 года. Сруб выполнен из древесины, заготовленной в чистом сосновом бору.

елово-сосновом лесу.

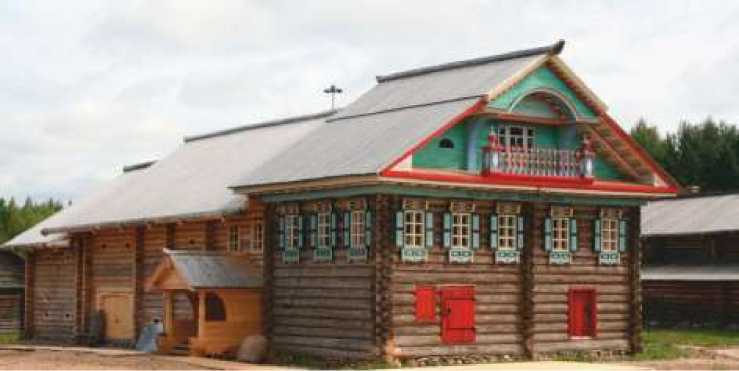

Рисунок 2. Дом Соколовых в деревне Коростелево Сямженского района Вологодской области. Фото С.А. Анкудинова. 2014 г.

Работы осуществлены Вологодским филиалом центра древесных экспертиз ООО «Здоровый лес» Жаворонковым Юрием Михайловичем по запросу Вологодского музея-заповедника в 2014 году.

Кроме того, стало очевидно, что подписная доска «1881го: сеi домъ Василiя Копылова» была установлена в момент покраски фасадов через 10 лет после начала строительства дома.

На основании натурного обследования памятника 2007 года, семейной легенды Копыловых, сведений, полученных от информаторов и данных дендрохронологического анализа, удалось выделить этапы пространственнопланировочной структуры дома:

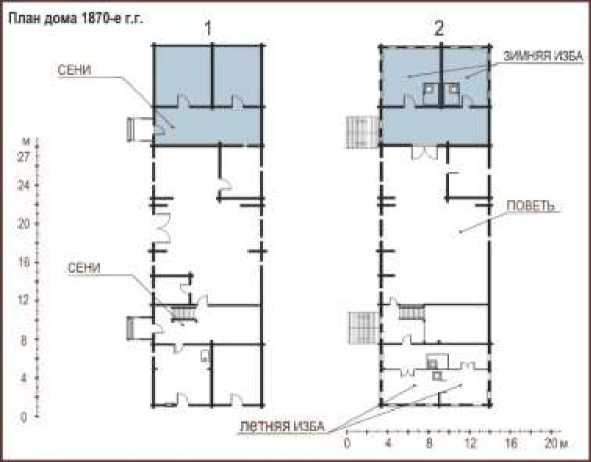

- Первый этап. 1870-е годы:

Дом В.Н. Копылова представляет собой жилой комплекс однорядной связи «брус» с пятистенной летней избой и пятистенной зимней избой. Летняя и зимняя избы располагались с противоположных сторон фасадов – дом «важского» типа. Между избами с сенями располагается большой объем хозяйственного двора с хлевами в нижнем уровне и поветью в уровне жилой части.

Рисунок 3. План дома В.Н. Копылова в 1870-е гг.

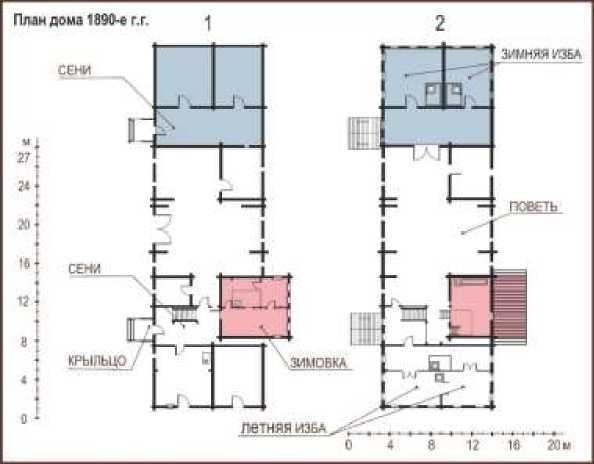

- Второй этап. 1890-е годы:

В структуру дома встроен четырехстенный сруб зимовки в уровне подклета сеней, выступающим на боковом южном фасаде. Сруб сделан из менее качественного материала для проживания, судя по всему, вновь образовавшейся семьи.

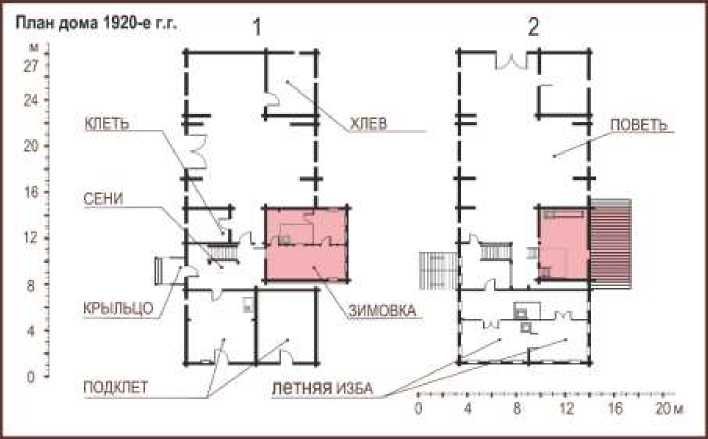

Рисунок 4. План дома В.Н. Копылова в 1890-е гг.

- Третий этап.1920-е годы:

В результате раздела семьи зимняя изба и сени были изъяты для

строительства нового дома.

Рисунок 3. План дома В.Н. Копылова в 1920-е гг.

Одним из важных этапов является дендрохронологический анализ объекта, на примере «Дома В.Н. Копылова» можно увидеть весь этап перестройки объекта, определить идентичность дома, провести сравнительный анализ и спланировать этапы реконструкции объекта, если он

в таковом нуждается.

Список литературы Дендрохронология на службе музея

- История музея / Режим доступа: https://www.semenkovo.ru/ru/o-muzee/istoriya-muzeya.

- Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998 г.

- Поиск истины/ Режим доступа: http://nasch-mir.ru/dendrohronologiya/.

- Дом В.Н. Копылова// Режим доступа: https://www.semenkovo.ru/ru/pamyatniki/doma/dom-vn-kopylova.

- ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроетреставрация». (г. Москва, 2007 г.), Научно-проектная документация. Предварительные работы. Арх №14169. Дом Копылова из деревни Коростелево Сямженского района. Стр. 8.