Дендрологический парк ВНИИЛМ как научный объект изучения городских фитоценозов

Автор: Родин С.А., Межибовский А.М.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Экология леса

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что состояние городских фитоценозов можно оценивать, используя искусственные насаждения дендрологического парка ВНИИЛМ в качестве контрольного объекта. На этой основе можно использовать ранее разработанные лесоводственные и таксационные закономерности роста и развития древесных растений в лесах для анализа и обоснования показателей устойчивости фитоценозов в условиях города.

Фитоценоз, дендрологический парк, гибридизация, сортоиспытание, устойчивость насаждений

Короткий адрес: https://sciup.org/14336515

IDR: 14336515 | УДК: 630.272

Текст научной статьи Дендрологический парк ВНИИЛМ как научный объект изучения городских фитоценозов

ендрологический парк ВНИИЛМ создан в г. Пушкино Московской обл. по проекту известного ландшафтного архитектора Л. Е. Розенберга в 1958 – 1965 гг. на площади 13 га. Основная заслуга в появлении этого парка принадлежит директору ВНИИЛМ А. Д. Букштынову. С его согласия некоторые изменения в первоначальный проект внесла инженер-озеленитель А. И. Корниенко: она составила ассортиментный план по посадке и руководила работой с учётом рекомендаций Р. Ф. Кудашёвой, Е. П. Проказина, С. П. Иванникова, А. Я. Любавской, Г. И. Анциферова, М. Н. Докучаевой, Н. Б. Гроздовой – сотрудников лаборатории селекции и генетики древесных растений ВНИИЛМ, возглавляемой академиком ВАСХНИЛ А. С. Яблоковым [1].

Для посадок в парке в основном использовали саженцы деревьев и кустарников, выращенные в Ивантеевском селекционном питомнике, а саженцы редких растений были получены из Ботанического сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА).

Примерно половина территории парка находится на ровном возвышенном плато с постепенным незначительным уклоном на запад к р. Серебрянке. Почвы парка – водно-ледниковые суглинки, подстилаемые песками, с кислой реакцией (рН = 3,9 – 4,1). Такая низкая кислотность даёт основание предполагать, что на этом месте ранее росли хвойные леса. Климатические условия характерны для зоны хвойно-широколиственных лесов. Основное назначение парка – проведение научно-исследовательских работ по акклиматизации, гибридизации и сортоиспытанию древесных и кустарниковых пород. Более 40 лет здесь решались задачи, связанные с первоначальным назначением парка. Ученые ВНИИЛМ периодически публиковали полученные научные и практические результаты.

В XXI в., в связи с ухудшением экологической обстановки в Москве и городах Подмосковья, необходимостью усовершенствования мер контроля за состоянием зелёных насаждений [7], сформировавшиеся сообщества растений этого парка можно рассматривать как научный объект город- ских фитоценозов разных древесных и кустарниковых пород.

Для исследования было выбрано 5 объектов:

-

1. Посадки сосны обыкновенной (использованы 2-летние саженцы с размещением 1,0 x 0,7 м);

-

2. Аллейная посадка липы мелколистной;

-

3. Посадки, заложенные 2-летними саженцами берёзы карельской (особая форма березы повислой, выведенная А. Я. Любавской);

-

4. Самый большой массив – фитоценозы насаждения лиственницы, созданные посадкой с размещением 4 x 4 м из 4 - 5-летних саженцев гибридов, полученных от опыления лиственницы сибирской, европейской, даурской и Сукачёва;

-

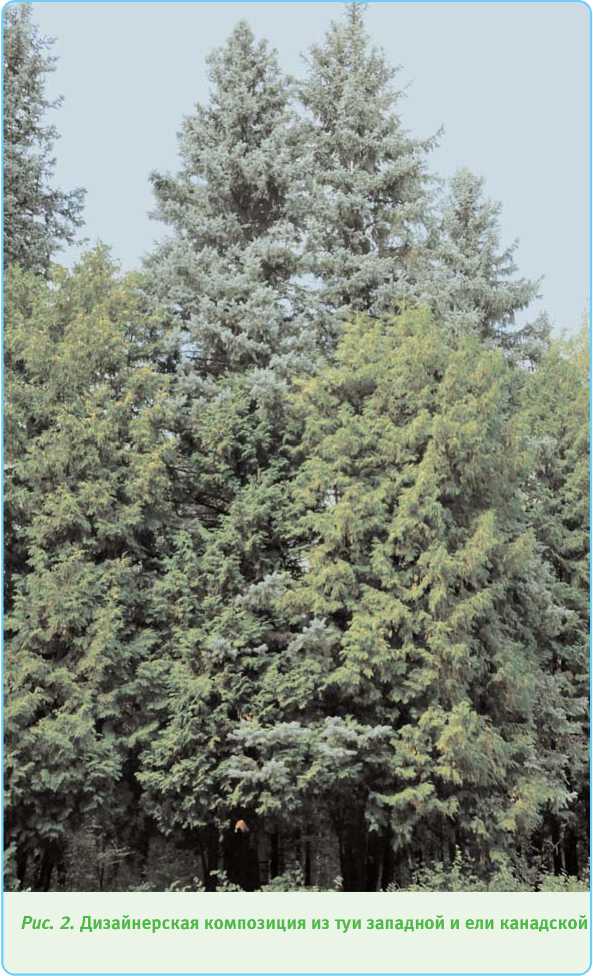

5. Дизайнерская композиция ели канадской и туи западной, заложенная 3 – 4-летними саженцами.

Посадка лиственницы и берёзы повислой выполнена в 1958 – 1960 гг.; липы мелколистной, сосны обыкновенной, ели канадской и туи западной – в 1965 – 1968 гг. В культурах сосны обыкновенной было проведено 2 прореживания. С точки зрения влияния рекреации на состояние насаждений все объекты относятся к первой стадии рекреационной дигрессии.

Эти фитоценозы отличаются от лесных, прежде всего, отсутствием соответствующего напочвенного покрова, а также подлеска и подроста главной породы, состоянием деревьев и кустарников в определенном возрасте с учетом положения в рельефе и почвенно-грунтовых характеристик. Для решения задач нужно было определить, на какой основе следует сравнивать состояние деревьев и кустарников с учётом сложившихся условий произрастания в городе и на контрольном объекте – в лесу. По нашему мнению, для сравнения можно использовать «Рекомендации по выделению коренных и производных групп типов леса лесной зоны Европейской части РСФСР» [6]. На первый взгляд, такое предложение кажется неприемлемым и некорректным. Однако оно основано на результатах исследования, проведённого И. В. Ерзиным в городских парках Москвы [3], в ходе которого одним из контрольных объектов послужили фитоцено- зы дендрологического парка ВНИИЛМ. Для отнесения древесных фитоценозов парков Москвы и дендропарка ВНИИЛМ к одному естественному ряду И. В. Ерзин использовал не только показатели, указанные выше, но и класс бонитета, тип роста в пределах одного класса бонитета по В. В. Загрееву [4].

Такой подход позволил определить, что сосновые посадки Черкизовского парка Москвы и дендропарка ВНИИЛМ росли в условиях, характерных для сосняка сложного I класса бонитета. При этом размещение растений в ряду и между рядами при их создании было примерно одинаковым. До 40 – 50 лет сосна обыкновенная в Черкизовском парке росла преимущественно в сомкнутом состоянии, а в настоящее время в возрасте 80 – 90 лет это, в сущности, редина полнотой 0,3 – 0,4, где деревья кронами в основном не соприкасаются [2]. Наблюдается полная общность характера роста 40 – 50-летнего насаждения сосны в Черкизовском парке с 50-летней сосной (средний диаметр – 23,4 см, средняя высота – 19,2 м) в изучаемом массиве, расположенном в северной части дендропарка ВНИИЛМ.

Общность фитоценоза сосны обыкновенной в Черкизовском парке Москвы и дендропарка ВНИИЛМ состоит ещё и в том, что в обоих случаях нет характерного для сложного типа леса напочвенного покрова, подроста главной породы и подлеска. Это обстоятельство лишний раз напоминает о том, что в Рекомендациях по выделению групп типов леса указанные показатели не являются основанием для выделения типа леса [5]. Распределение сосны обыкновенной по ступеням толщины нормальное, ХИ-квадрат распределения – 3,84, а стандартное значение этого показателя – 7,8. Следовательно, при анализе показателей устойчивости деревьев в городских фитоценозах можно использовать не только известные лесоводственные закономерности, но и таксационные, такие как вид отпада (верховой или низовой) и др. В массиве сосны отпад формируется по низовому способу. Описанный подход к определению сопоставимых условий роста сосны от посадки до 40–45-летнего возраста позволяет анализировать состояние растений в пар- ке и открывает новые возможности для обоснования лесоводственных и дендрологических показателей устойчивости деревьев в городских фитоценозах в тех случаях, когда деревья кронами уже не соприкасаются [2].

Липа мелколистная в дендрологическом парке ВНИИЛМ произрастает также в условиях сложного типа леса одиночно или группами по 4 – 5 деревьев и преимущественно в аллеях, а не в массиве, как сосна обыкновенная. Основное внимание при проведении исследований уделялось липе, растущей в аллеях. Солевая кислотность почвы за 45 лет произрастания увеличилась,в настоящее время рН = 4,7. Улучшение условий произрастания при отсутствии обрезки деревьев не сказалось на развитии центрального побега. На рис. 1 видно, что в аллее парка ВНИИЛМ преобладают деревья липы, имеющие 2 – 3 ствола, тогда как одиночно стоящие деревья сформировали одновершинный ствол. С учётом принадлежности к фенологическим формам по срокам распускания и опадения листьев сравнивались городские фитоценозы липы мелколистной парка ВНИИЛМ и фитоценозы улиц, скверов и парка г. Пушкино Московской обл. При сравнении состояния липы мелколистной одного возраста в парке ВНИИЛМ и аллейной посадке г. Пушкино заметно существенное увеличение на улицах и в скверах многоствольных деревьев фенологической формы с ранним появлением листьев, поражённых пятнистостью, а также усыхание ветвей, вызванное грибом Nectria cinnabarina Fr. Деревья той же фенологической формы, растущие в городе одиночно, менее многоствольны и повреждаются этими болезнями на 15 – 22% меньше. Возможно, это связано с некачественной обрезкой. Состояние липы без обрезки настолько хуже, что необходимость ее проведения очевидна. Это свидетельствует о том, что регенерация листового аппарата, обусловленная обрезкой, необходима для деревьев, растущих на улицах и в скверах. Причину более предпочтительного состояния липы, растущей одиночно, можно определить при дальнейших исследованиях. Приведённые выше данные позволяют сравнивать состояние липы мелколистной в дендрологическом парке с состо-

Рис. 1. Аллейная посадка липы мелколистной в парке ВНИИЛМ

янием деревьев, растущих и на аллеях, и в скверах города.

Берёза повислая в дендрологическом парке произрастает преимущественно в виде массива в самой нижней части западного склона парка на границе с р. Серебрянкой, прибрежная часть которой иногда подтапливается талыми и дождевыми водами. Почва здесь слабогумусированная среднесуглинистая на песках, свежая, местами влажная, рН = 4,8, что не совсем благоприятно для этой породы. Тип леса при отсутствии подроста берёзы, подлеска и соответствующего напочвенного покрова определён как сложно-мелкотравный, производный от сосняка сложного, класс бонитета приближа- ется к Iа. Состав 10Б+Д, средний диаметр в 55 лет составляет 26,2 см, высота – 23,8 м, фактический ХИ-квадрат распределения деревьев по толщине равен 5,1, стандартный – 7,8, отпад формируется по низовому типу. Тропиночная сеть есть, но она существенно не повлияла на рост этой породы, о чём свидетельствует класс бонитета. Местами под пологом встречаются всходы и однолетние деревца дуба черешчатого. Несмотря на не совсем благоприятные условия произрастания берёзы в парке, лесоводствен-ный потенциал этой породы, характеризуемый высоким классом бонитета, довольно велик. Это следует учитывать, сравнивая состояние деревьев в парке и на улицах, а также в скверах. Возможно, что эта порода, как почитаемый символ России, более предпочтительна в озеленении городов, чем липа мелколистная, которая нуждается в обрезке.

Массив лиственниц находится в восточной выровненной части парка на границе с улицей Институтской. Напочвенный покров, подрост лиственницы и подлесок, соответствующий этому типу леса, под пологом отсутствуют. Тип леса также определён как сложный, но почва под пологом этой породы, по-видимому, уплотнена меньше, чем на других объектах (массивы сосны и берёзы). Это, вероятно, способствовало появлению самосева и подроста клёна остролистного, который расселился почти по всей территории массива. Источниками обсеменения послужили отдельно растущие деревья клёна остролистного, произрастающие с северной стороны по краю спортивной площадки на расстоянии 5–8 м от лиственницы. Отпад лиственницы формируется по низовому способу. Средний диаметр этой породы в 55 лет составляет 31,4 см, средняя высота – 24,8 м. Это лучшие показатели из исследуемых пород. Фактический ХИ-квадрат распределения лиственницы по ступеням толщины заметно ниже стандартного значения, что свидетельствует о нормальном распределении. Под пологом лиственницы в скверах и на улицах г. Пушкино отмечается более сильное уплотнение почвы, чем в дендропарке ВНИИЛМ (1,4±0,04 г/см3 на улице против 1,21±0,03 в дендропарке), что привело к существенному ослаблению прироста в высоту и типу роста по III классу бонитета. При указанной плотности почвы под пологом лиственницы в дендропарке и хорошем приросте в высоту в последние 10–12 лет наблюдается высокая доля (15±3%) деревьев с раздвоением ствола. На улицах и скверах города такой деформации ствола лиственницы не наблюдается. Возможно, это связано с высокой сомкнутостью крон лиственниц в дендропарке и отрицательным воздействием твёрдых осадков в зимнее время. Конечно, это предположение нуждается в уточнении, что может стать предметом исследования в городском фитоценозе.

Пятым объектом исследования являются дизайнерские композиции из туи западной и ели канадской, которые встречаются в разных местах парка. При таком расположении в лесу проявляется отрицательное влияние биополя одной породы на другую. Совместное произрастание указанных пород привлекло внимание в связи с отсутствием отрицательного воздействия их биополей друг на друга, что хорошо видно на рис. 2, где ветви ели как бы проходят через крону туи. Это отдельный вопрос, который можно изучать в городском фитоценозе дендрологического парка ВНИИЛМ. Тем не менее, уже сейчас есть основание использовать это явление при создании соответствующих композиций в озеленении, так как отсутствие отрицательного воздействия биополей этих пород отмечается в парке повсеместно.

Проведённые исследования показали, что состояние городских фитоценозов можно оценивать, используя искусственные насаждения дендрологического парка ВНИИЛМ в качестве контрольного объекта. Подтверждена возможность применения Рекомендаций по выделению коренных и производных групп типов леса для зоны

хвойно-широколиственных лесов с целью определения принадлежности объектов исследования в городских фитоценозах к одному естественному ряду. На этой основе можно использовать ранее разработанные лесоводственные и таксационные закономерности роста и развития древесных растений в лесах для анализа и обоснования показателей устойчивости фитоценозов в условиях города.

Список литературы Дендрологический парк ВНИИЛМ как научный объект изучения городских фитоценозов

- Дендрологический парк ВНИИЛМ/Сост. В. И. Суворов, С. А. Родин, А. А. Мартынюк. -1999. -39 с.

- Ерзин, И. В. О некоторых показателях для оценки состояния сосны обыкновенной в городских парках Москвы//Лесн. хоз-во. -2010. -№ 6. -С. 28-29.

- Ерзин, И. В. Оценка состояния насаждений городских парков в связи с их реконструкцией (на примере г.Москвы): автореф. дисс. … канд. биол. наук/И. В. Ерзин. -М., 2011. -

- Загреев, В. В. Географические закономерности роста и продуктивности древостоев/В. В. Загреев. -М., 1978. -20 с.

- Межибовский, А. М. Лесная типология вчера и сегодня/А. М. Межибовский//Лесн. хоз-во. -2008. -№ 3. -с. 20-22.

- Рекомендации по выделению коренных и производных групп типов леса лесной зоны Европейской части РСФСР/А. В. Побединский, Ю. А. Лазарев, Р. И. Ханбеков, А. Я. Орлов, Ю. Д. Абатуров. -М., 1982.-40 с.

- Родин, С. А. Определение экологического ущерба лесным насаждениям при антропогенном воздействии/С. А. Родин, С. Х. Лямеборшай//Лесоведение. -2002. -№ 6. -С. 38-42.