Денситометрия изображений рентгенограмм при количественной оценке репаративной регенерации переломов костей

Автор: Шумилин И.И.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

В работе представлена сравнительная оценка воздействия механической и лазерной остеоперформации на поративный остеогенез по результатам непрямой компьютерной денситометрии изображений рентгенограмм.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152038

IDR: 147152038

Текст научной статьи Денситометрия изображений рентгенограмм при количественной оценке репаративной регенерации переломов костей

Изменения, происходящие в зоне межотлом-ковой щели при переломе диафиза длинной трубчатой кости, имеют определенной отражение на рентгенограммах. При визуальной оценке репаративной регенерации кости по рентгенограммам получают лшпь приблизительные субъективные данные. Компьютерный анализ изображений рентгенограмм позволяет объективно оценить характер и степень изучаемых явлений по количественной оценке костеобразования [5, 6].Данный метод исследования использован нами для сравнительной количественной оценки процессов репарации при переломе длинной трубчатой кости при воздействии механической и лазерной остеоперфорации.

Материалы и методы исследования

Экспериментальные исследования проводили на 24 беспородных собаках. У всех животных, с соблюдением правил асептики и антисептики, под внутривенным барбитуровым наркозом проводилась поперечная остеотомия диафиза лучевой кости левой грудной конечности. На операционную рану накладывали узловые швы, затем бинтовую повязку. Внешней иммобилизации конечности не проводилось. Швы снимали через 10 суток.

Через 7 суток после остеотомии лучевой кости экспериментальный материал был распределен на 3 группы по 8 собак в каждой. У первой группы (контрольной) заживление перелома проходило в естественных условиях. У второй - (группа сравнения) - проводилась механическая остеоперфорация в зоне перелома. Третья группа (опытная), у собак которой проводилась лазерная остеоперфорация в зоне перелома лучевой кости.

Механическая остеоперфорация выполнялась с помощью электродрели спицей Киршнера диаметром 1,2 мм чрескожно в 5-х точках через оба отломка и зону перелома на расстоянии 1,0 см друг от друга во фронтальной и сагиттальных плоскостях. Лазерную остеоперфорацию проводили в тех же точках и плоскостях.

Для проведения лазерной остеоперфорации мы применяли полупроводниковый диодный лазер ЛС-0,97-ИРЭ ПОЛЮС. Мощность этого квантового генератора до 30 Вт, длина волны - 970 нм. Световодом диаметром 0,4 мм контактным способом воздействия излучения в импульсном режиме перфорировалась кожа, мягкие ткани и кость, причем в кости формировались сквозные отверстия через оба отломка и зону перелома. Параметры излучения предварительно были отработаны экспериментальным путем на кроликах в условиях сохраненного кровотока с изучением температурных полей [3,4,7].

В послеоперационном периоде рентгенографию производили на 7, 10, 14, 21, 28 и 60 сутки после остеотомии.

Динамику изменений и степень выраженности репаративного процесса в зоне перелома оценивали по рентгенограммам визуально и по данным, полученным с помощью компьютерного анализа изображений этих же рентгенограмм на аппаратно-программном комплексе «ДиаМорф» (Россия, г. Москва, регистрационное удостоверение М3 РФ № 98 / 219-137). На оцифрованных изображениях рентгенограмм, выполненных на этапах эксперимента, контурировали тени зоны перелома и периостальных наслоений; а на изображениях рентгенограмм, выполненных в день операции, и тени расположенного проксимальнее линии излома неповрежденного участка диафиза, включающего корковую пластинку и костномозговую полость. Измеряли их площадь и среднюю интенсивность. Так как изображения рентгенограмм различны по качеству и оптическим характеристикам, дополнительно измеряли среднюю интенсивность участка фона изображения на уровне исследуемой зоны и теней мягких тканей, окружающих зону перелома. Полученные данные использовали для расчета оптической плотности (ОП) по формуле:

ODi = lg ((li - Im)/Io), (1) где ODi - оптическая плотность i-го элемента изображения;

И - интенсивность i-го элемента изображения;

1т - средняя интенсивность тени мягких тканей;

1о - средняя интенсивность фона.

Содержание кальция в костной ткани определяет динамику ОП тени кости на изображениях рентгенограмм, что позволяет по данному показателю косвенно судить об изменении степени минерализации зоны перелома [5, 6]. При компьютерном

Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физи ческая кул ьтура анализе изображений рентгенограмм установлено, что значения ОП зоны перелома на этапах эксперимента находились в диапазоне от 0 до 0,75 усл. ед.. Данный диапазон разбивали на равные интервалы с шагом 0,05 усл. ед. и по значениям оптических плотностей, соответствующих определенному интервалу, определяли доли структур с разной степенью минерализации в площади зоны перелома. Среднее значение ОП тени неповрежденного участка диафиза принимали за норму. Для наглядного представления распределения в зоне перелома структур с различной степенью минерализации строили графики.

Для сравнения метрических характеристик (площадей) выполняли геометрическую калибровку по объекту известного масштаба, введенному одновременно с изображениями рентгенограмм.

Значения параметров оценивали в абсолютных (площадь, мм2) и условных (оптическая плотность) единицах.

Обработка и анализ данных проводились с использованием рекомендуемых статистических методик с помощью прикладных статистических пакетов Statistica 5.5, SPSS 10.5.5. [1,2]. Проверка гипотезы о равенстве средних для 3-х групп производилась с использованием однофакторного дисперсионного анализа. При обнаружении различий группы сравнивались попарно с использование критерия Стьюдента с поправкой Ньюмена-Кейлса.

Для данных с распределением, отличающимся от нормального, использованы соответственно критерий Фридмана и критерии Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Различия считали значимыми при р < 0,05.

• Результаты исследования

По данным компьютерного анализа изображений рентгенограмм средняя ОП тени неповрежденного участка диафиза составляла 0,25 ± 0,01 усл. ед. Данный показатель был принят за норму для сравнения со значениями ОП теней зоны перелома и периостальных наслоений на этапах эксперимента.

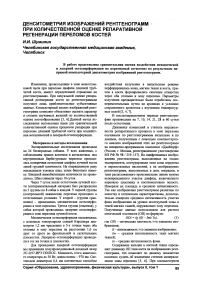

Результаты компьютерного анализа изображений рентгенограмм на этапах эксперимента показали, что в день операции средние значения ОП тени зоны перелома в группах колебались в пределах от 0,21 до 0,24 усл. ед. и не имели значимых различий с ОП неповрежденного диафиза. На 7 сутки после операции ОП тени зоны перелома во всех группах незначительно снижалась по сравнению с днем операции (рис. 1).

При этом в первой и второй группах ширина диапазона оптических плотностей минерализованных структур была одинаковой и заключалась в границах от 0 до 0,30 усл. ед. Однако у животных контрольной группы большую часть (86,5 %) зоны перелома занимали структуры с ОП от 0 до 0,15 усл. ед., а в группе сравнения - структуры с ОП от 0,16 до 0,30 усл. ед., доля которых состав ляла 60 %, что приводило к значимым различиям между средними показателями ОП тени зоны перелома в этих группах. В опытной группе, так же, как и в группе сравнения, значительная доля (79 %) площади зоны перелома приходилась на структуры с ОП от 0,16 до 0,30 усл. ед.. Кроме того, в этой группе на данном сроке эксперимента появлялись структуры с ОП от 0,31 до 0,45 усл. ед., доля которых в площади зоны перелома составляла 3 %. Соответственно и ОП тени зоны перелома у животных в группе после лазерной остеоперфорации была значимо выше по сравнению с показателями в первой и второй группах.

Значимое превалирование ОП тени зоны перелома в опытной группе сохранялось и на 10 сутки эксперимента. При этом диапазоны оптических плотностей в контрольной и опытной группах не изменялись. В группе сравнения ширина диапазона увеличивалась, что связано с появлением в зоне перелома структур с ОП от 0,31 до 0,45 усл. ед. Соответственно увеличивалась и средняя ОП тени зоны перелома, что приводило к отсутствию значимых различий с показателями ОП неповрежденного диафиза. В первой и второй группах возрастала доля минерализованных структур с ОП от 0,16 до 0,30 усл. ед., в третьей группе - с ОП от 0,31 до 0,45 усл. ед.

।...... -1 контрольная ■■■■трута трута сравнения

Рис. 1. Динамика ОП тени зоны перелома в группах на этапах эксперимента

У животных контрольной группы минерализованные структуры с ОП от 0,31 до 0,45 усл. ед. появлялись только через 14 суток после операции. Их доля в площади зоны перелома составляла 5 %. Одновременно до 84% увеличивалась доля структур с ОП от 0,16 до 0,30 усл. ед. На данном этапе эксперимента в первой и второй группах средняя ОП тени зоны перелома была одинаковой. В третьей группе ОП 97 % структур составляла от 0,16 до 0,30 усл. ед.

К 21 суткам существенно увеличивалась ОП тени зоны перелома в опытной группе. Она в 2,3 раза превышала соответствующие показатели в группах контроля и сравнения. Однако, значимые различия выявлены лишь со значениями контрольной группы, что, по-видимому, связано с более выраженной вариабельностью показателя в этой группе. Значительное изменение ОП тени зоны перелома у животных опытной группы было

Шумилин И.И.

Денситометрия изображений рентгенограмм при количественной оценке репаративной регенерации...

связано с появлением минерализованных структур с ОП от 0,61 до 0,75 усл. ед. В группе сравнения аналогичные структуры появлялись только через 28 суток эксперимента, а в контрольной группе они отсутствовали на протяжении всего периода наблюдения.

К концу эксперимента (60 суток) у животных всех групп происходило снижение (в опытной группе - значительное) ОП тени перелома по сравнению с предыдущим сроком наблюдения.

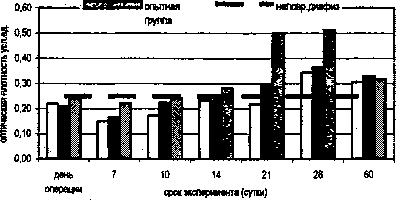

Различной в группах была и динамика формирования периостального регенерата (рис. 2). Так, во всех группах периостальные наслоения появлялись на 7 сутки после операции. При этом их площади значимо не отличались.

Рис. 2. Изменение площади периостальных наслоений в группах на этапах эксперимента

Через 10 суток после операции в группе сравнения периостальные наслоения были самыми значительными, их площадь колебалась от 75,1 до 228,8 мм2. В контрольной и опытной группах к этому сроку площадь периостального регенерата увеличивалась, соответственно, в 5,3 и 6,5 раза, сохранялись и значимые различия между показателями.

На последующих сроках эксперимента в контрольной группе площадь периостальных наслоений постепенно и значимо увеличивалась, в опытной группе, напротив, уменьшалась. В группе сравнения значительных колебаний площади периостального регенерата на этапах эксперимента не происходило.

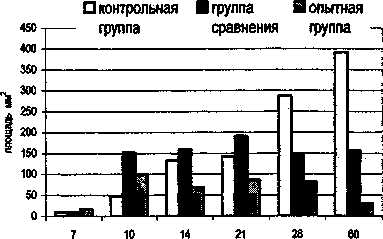

ОП теней периостальных наслоений на этапах эксперимента в группах существенно не различалась, за исключением 21-х суток после операции, когда ОП тени периостального регенерата в группе после лазерных остеоперфораций была значимо выше по сравнению с соответствующими показателями в других группах (рис. 3).

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют заключить, что компьютерный анализ изображений рентгенограмм позволяет объективно оценить характер и степень репаративного остеогенеза при переломах у собак по количественной оценке костеобразования на этапах эксперимента и доказывают стимулирующее действие лазерной остеоперфорации. Это подтверждается более ранним появлением в зоне перелома костных структур с высокой степенью минерализации, о чем свидетельствуют значения ОП, а также ширина диапазона ОП и распределение в нем структур с разной степенью минерализации по сравнению с показателями неповрежденного диафиза и соответствующими значениями ОП в группах сравнения и контроля.

Рис. 3. Изменение ОП периостальных наслоений в группах на этапах эксперимента

Список литературы Денситометрия изображений рентгенограмм при количественной оценке репаративной регенерации переломов костей

- Боровиков B.B. STATISTICA: Искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов./В. В. Боровиков. -СПб.: «Питер», 2001. -656 с.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика./С. Гланц. -М.: «Практика», 1999. -459 с.

- Крочек И.В. Стимуляция репаративного остеогенеза у человека и животных с помощью высокоинтенсивного лазерного излучения/И.В. Крочек, В. А. Привалов, В.А. Молоканов и др.//Актуальные проблемы медицинской науки и практического здравоохранения: Труды научно-практической конференции. -Трёхгорный, 2003. -С. 72-75.

- Светлаков А.Л. Контактная термометрия в интенсивных полях лазерного излучения/А.Л. Светлаков, A.B. Лаппа, А.А. Казаков и др.//Лазерные технологии в медицине: Тезисы годичной научно-практической конференции. -Вып. 1. -Челябинск. -1998. -С. 132-134.

- Шрейнер A.A. Количественная оценка остеогенеза в изолированном дефекте кости по данным рентгенограмм // A.A. Шрейнер, И.В. Ручкина, Е.В. Осипова // Гений ортопедии. - 2000. - № 2. - С. 13.

- Шрейнер, A.A. Непрямая компьютерная денсито-и планиметрия изображений рентгенограмм костных фрагментов при регенерации в изолированных сегментарных дефектах диафиза/A.A. Шрейнер, И.В. Ручкина, Е.В. Осипова//Гений ортопедии. -2002. -№ 2. -С. 147-149.

- Privalov, V.А. Hyperthermal effect of laser osteoperforation in a treatmen of experimental acute purulent osteomyelitis/V. A. Privalov, A.L. Svetlakov, O.S. Kuchakovsky et al./SP1E Proceedings of Thermal Therapy, Laser Welding, and Tissue Interaction. -Sweden, Stockholm, September, 1998. -V. 3565. -P. 72-79.