Денудационный срез Северных Увалов

Автор: Украинцев В.Ю., Воскресенский И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение геологического и геоморфологического строения Северных Увалов с использованием фондового и литературного материала, а также цифровых моделей местности позволило установить соотношение параметров денудационного среза и расположения россыпепроявлений золота, а также прогнозировать поиски последних. Для большой территории Русской равнины определены величина современного эрозионно-денудационного выреза, закономерности его распространения и роль в формировании скоплений золота. Для формирования россыпепроявлений благоприятны части возвышенности с низкой мощностью четвертичного чехла (или его отсутствием), на которых водотоки вскрывают терригенные дочетвертичные промежуточные коллекторы золота.

Геоморфология россыпей, денудационный срез, северные увалы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246188

IDR: 147246188 | УДК: 551.4.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.19.3.195

Текст научной статьи Денудационный срез Северных Увалов

Проявления золота в долинах рек Восточно-Европейской равнины впервые обнаружены в первой трети XIX в. (Наумов и др., 2009). Одной из наиболее перспективных для поисков золота частей Русской равнины является область распространения покровного оледенения, где расположены Северные Увалы (Патык-Кара, 2008). Главной частью денудационного среза является эрозионноденудационный вырез (ЭДВ) - срез, приходящийся на речные долины. Он представляет собой количественную характеристику преобразования флювиального рельефа в новейший этап его формирования. Главными факторами формирования ЭДВ являются флювиальные и склоновые процессы, поставляющие материал с междуречных пространств и склонов речных долин к их днищам. Оценка ЭДВ необходима как важный и менее субъективный (по сравнению с геоморфологическими и палеогеографическими) критерий формирования россыпепроявлений (Воскресенский С., 1985, Воскресенский И., 2013). Территория Русской равнины специфична для формирования россыпей (не

выявлены коренные источники), что ставит под вопрос роль этой характеристики. Ранее К.И. Воскресенский и др. (1998) и И.С. Воскресенский (2005) одним из критериев формирования россыпей здесь назвали высокую расчленённость рельефа и эрозионный срез. Однако в их работах не была показана значимость ЭДВ по сравнению с другими контролирующими формирование россыпей факторами и не определена связь между характеристиками ЭДВ и содержаниями золота. Поэтому нам представляется необходимым оценить роль этой характеристики, тем более, что она зависит от истории развития россыпей и геоморфологических условий их формирования.

Границы территории и геологическое строение

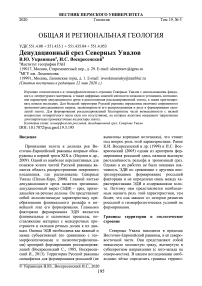

Северные Увалы находятся в пределах Восточно-Европейской равнины, в её северовосточной части. Они представляют собой невысокую холмистую гряду, вытянутую в субширотном направлении (с юго-запада на северо-восток). В нашем исследовании необходимо чётко определить границы террито- рии исследования. По мнению многих учёных, занимавшихся физико-географическим и геоморфологическим районированием Русской равнины (Спиридонов, 1978; Геоморфологическое районирование..., 1980; Физико-географическое ..., 1968), естественной нижней границей возвышенности является изогипса 200 м, разделяющая равнинную и возвышенную части физико-географической подобласти Северные Увалы. Указаний на более конкретные и чёткие границы возвышенности нам в литературе обнаружить не удалось. Поэтому сформулируем их сами на основе вышеизложенного, анализа ряда источников (Почвенно-геологические..., 1984; Раковская, 2013; Воскресенский С., 1968; Мильков, Гвоздецкий, 1976; Макунина, 1985 и др.) и топографических и ландшафтных карт (рис. 1).

На востоке Северные Увалы граничат с южной оконечностью Тиманского кряжа (возвышенности Жежимпарма и Немская), на западе и юго-западе - с Галичской возвышенностью. На юге возвышенность ограничивает низкое Заволжье, на юго-востоке -оконечность гряды Вятских Увалов и Верх некамскую возвышенность. Наконец, на севере естественной границей Северных Увалов является Северо-Русская низменность. Хорошо выражены эти границы на цифровых моделях местности (ЦММ), поскольку на западной границе выделяющимся понижением служат долины рек Унжа и Юза, на юге - Ветлуга, Вятка и Кама, а на востоке -Северная и Южная Кельтма, а также Вычегда. Северная граница размыта, здесь мало естественных ограничителей возвышенности (р. Сухона, Юг, Сысола), поскольку рельеф плавно выполаживается в эту сторону.

В тектоническом отношении Северные Увалы расположены на Русской плите Восточно-Европейского кратона. Кристаллический фундамент погружён на глубину более 1500 м (до 5,5 км на западе возвышенности (Геология СССР, 1971)). Меньшая часть возвышенности находится в пограничной зоне Московской синеклизы (на западе), остальная часть - в пределах Волго-Уральского антиклинория (Митяков и др., 2013; Клинк и др., 1999). Фундамент раздроблен на множество обособленных тектонических блоков,

Рис. 1. Геоморфолого-неотектоническая схема возвышенности с нанесёнными границами и крупными реками (Почвенно-геологические..., 1984, отредактировано нами)

которых особенно много на западе Северных Увалов (см. рис. 1).

Стратиграфия осадочных пород в Северных Увалах достаточно разнообразна. Особого внимания достойны отдельные фации дочетвертичных и неоген-четвертичных пород (таблица), многие из которых содержат золото (Наумов и др., 2003; Дедков, Бутаков, 1996; Уточнённая..., 2011).

Из дочетвертичных среди таковых выделяют толщу позднепермских, раннетриасовых и среднеюрских терригенных образова ний, которые широко распространены по всей территории Северных Увалов и являются озёрно-аллювиальными и аллювиальными по генезису. Они представлены тёмнокрасными (до вишнёвого цвета) алевритами и глинами с прослоями песков, с конгломератами и гравелитами в основании и внутри толщи (линзами). По периферии возвышенности распространены позднепермские породы северодвинского и вятского яруса, на западе возвышенности — вохомская серия

Стратиграфия неоген-четвертичных отложений Северных Увалов (по данным различных листов ГГК-200).

Методика исследования

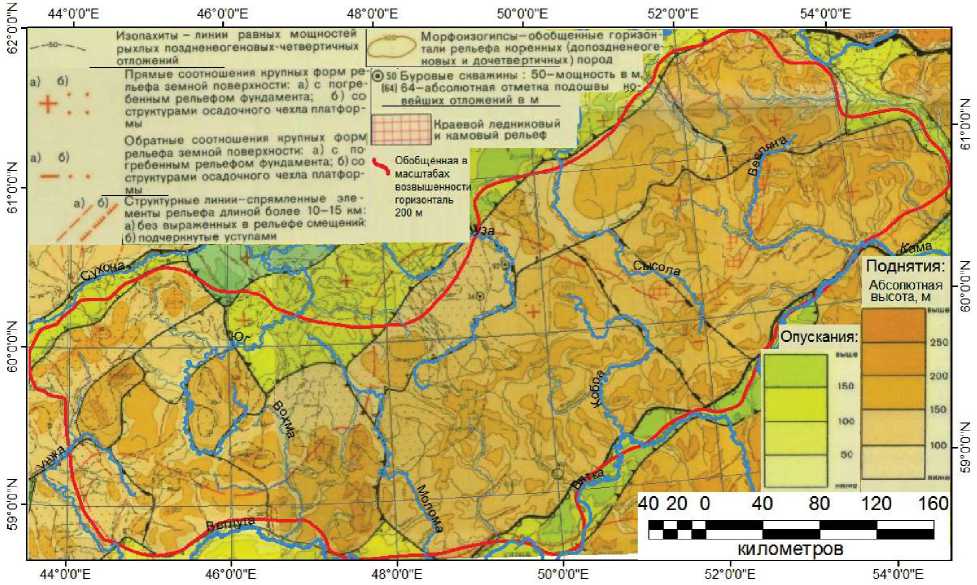

Как мы уже упоминали в предыдущей статье (Украинцев, Воскресенский, 2020), в нашем исследовании мы использовали данные различных авторов по золоту бассейнов рек Ветлуги, Кобры и Весляны (рис. 2), в меньшей степени Юга, Лузы и Сысолы.

Стоит отметить, что данные по бассейну Весляны В.А. Наумова и др. (2003) использовались ограниченно — карта фактического материала, приведённая в монографии, отображает лишь географическое положение шлиховых точек без их номеров. Поэтому привязка их к месту приводилась от верховий к устью (наиболее вероятная систематика их номеров).

Величина эрозионно-денудационного выреза (ЭДВ) как количественная характеристика преобразования местности в новейший этап формирования рельефа используется нами для решения следующих задач: 1) выяснение качественных характеристик объёма переработанного материала и полезного компонента в речных долинах; 2) оценка темпов денудации на территории; 3) анализ потенциала россыпевмещающих толщ, количественно выраженного в объёме полезного компонента (содержания золота); 4) оценка влияния ЭДВ на формирование россыпей данной территории.

ЭДВ не оценивался для золотоносных территорий Восточно-Европейской равнины, но использование этой характеристики хорошо обосновано при изучении россыпей Дальнего Востока (Геоморфология АмуроЗейской..., 1973). Корреляция между характеристиками ЭДВ и ресурсами золота ранее установлена на Амуро-Зейской равнине (Воскресенский, 2001), в Эфиопии (Воскресенский, 2013) и на Дальнем Востоке (Столяров, 2019; Кленов, Патык-Кара, 1982).

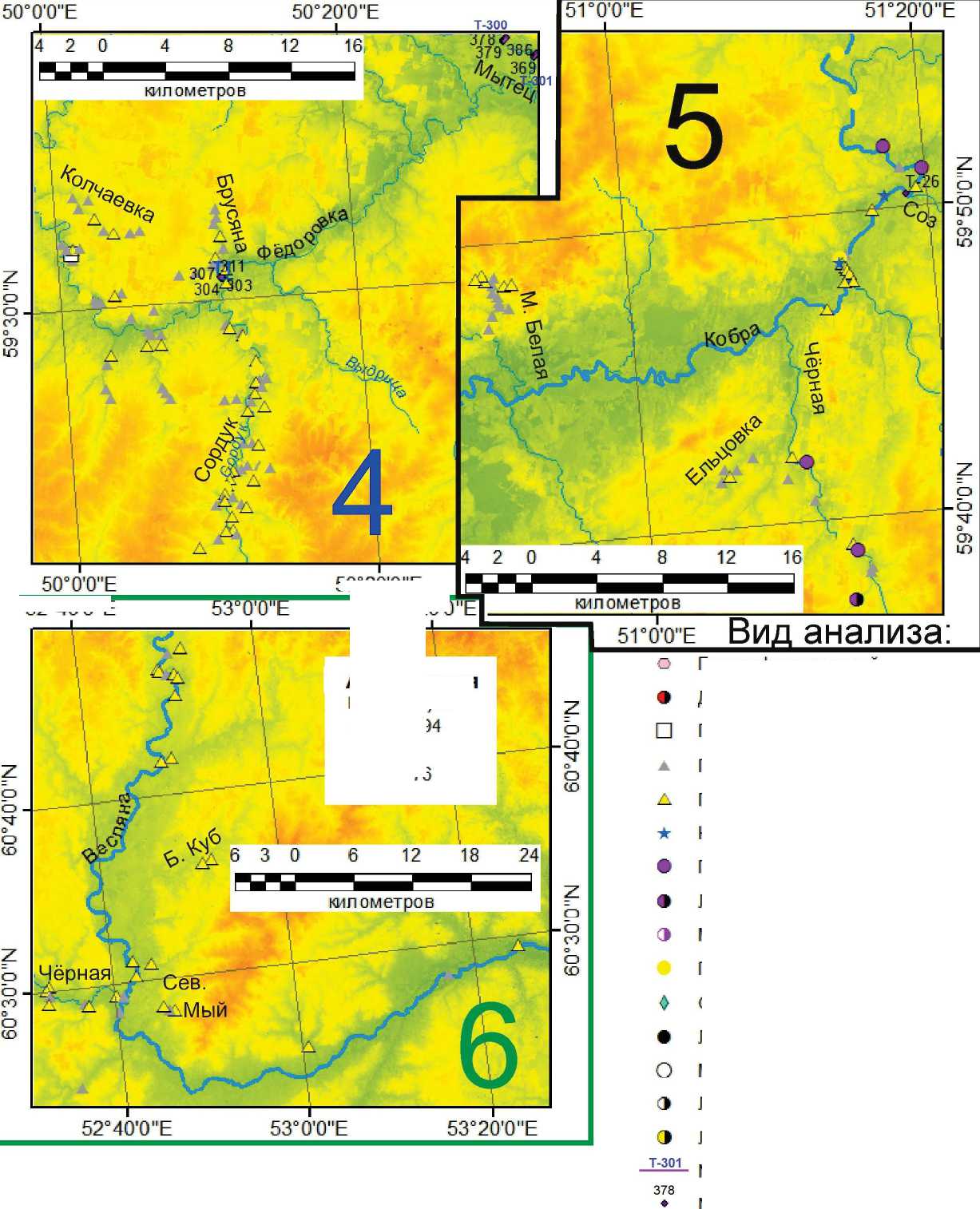

Наша методика подсчёта ЭДВ основана главным образом на работе «Геоморфология россыпей» С. С. Воскресенского (1985), в которой обоснованы как сам подсчёт ЭДВ, так и использование тех или иных методов и характеристик (рис. 3). Морфотектонический метод, который мы использовали (только для этого метода имеются все необходимые данные) основан на построении профилей через долину. Крайними точками профиля являются высшие точки междуречий, между которыми заключена долина, а низшей точкой является её тальвег (Маккавеев и др., 1980; Воскресенский и др., 2001).

В пределах этих точек расположен пласт эрозии. После составления профиля подсчитывается площадь среза, которая умножается на 1 м (условная ширина линии профиля). Таким образом определяется объём ЭДВ долины на конкретном профиле, характеризующий объём удалённых денудацией пород. Выбор высших точек междуречий в ка-

Гео мо рф слоги чески и

Полезного компонента (ПК)

Галечный

Литологический и галечный

Отбор шлифов

Литологический

№ буровой скважины

Датирование и литологический

Пыльцевой и минералогический

ПК (с золотом) Комплексный

М и нерал огически й

Л итол о го-м ин ер ал огический

Лит -минер, (с золотом) Ne буровой линии

Минералогический и галечный

Галечный (с зол отом)

Рис. 2. Данные по бассейну р. Кобра и Весляна, использованные в этой статье. Бассейн р. Ветлуги и общее положение участков — см. рис. 1 и 2 другой нашей статьи в печати

52°40'0"Е

50 20 О Е

53°20'0

Абсолютная высота, м

“ 76

честве верхних точек обусловлен, с одной стороны, тем, что междуречья поставляют материал в речные долины через склоновые процессы, с другой - для более корректного сравнения ЭДВ разных речных долин и частей возвышенности (поскольку невозможно установить высоту, с которой врезались разные водотоки с началом последнего цикла эрозии). Мощность пласта эрозии (ПЭ) определяется ещё проще - из средней абсо лютной высоты междуречья (определяемой по крайним точкам профиля) вычитается абсолютная высота тальвега (Бронгулеев, Муратов 1976). Эта характеристика напрямую связана с объёмом ЭДВ и призвана служить более простым методом сравнения ЭДВ разных долин. Методика подсчёта ЭДВ в работах И.С. Воскресенского (2001; 2013) также учитывает ещё две характеристики - коэффициент пласта эрозии (или денудации, Кпэ)

и мощность приведённого слоя (ПС). Первый позволяет оценить, какой процент пород пласта эрозии уже удалён, а второй — легко привести этот процент к показателю мощности пласта эрозии. Их подсчёт позволяет полностью оценить ЭДВ со всех сторон и сравнить ЭДВ разнопорядковых долин, тем более что с использованием ЭВМ их подсчёт не является существенным усложнением методики. Темпы снижения междуречий для возвышенностей наподобие Северных Увалов достаточно низки (Ананьев, 1976), нами они оценены по листам геологической карты и профилям (см. обсуждение результатов). В связи с этим можно не учитывать этот фактор при прокладывании профилей, поскольку его значения меньше погрешностей при определении характеристик ЭДВ — они равны 5 м для цифровой модели рельефа (ЦМР), составленной нами по точной топографической карте.

Подсчёт осуществлялся через программу Global Mapper 18.3, с помощью которой можно определять объём пород, заключённых на выбранном профиле с помощью инструмента «Cut-‘n-fill volumes». Содержания золота, с которыми сравнивались характеристики ЭДВ, пересчитывались на единицу объёма золотоносного пласта (для буровых линий и скважин) либо брались в исходном виде (для точек шлихового опробования).

Для подсчёта ЭДВ нами использовалась ЦММ SRTM V3 с размером ячейки 30 м.

Модель ALOS 3D более детальна, чем SRTM (7 м против 15-20) на данных широтах (Overview...), однако менее точна (что определено эмпирически путём вычитания из ЦМР моделей ALOS 3D и SRTM). Также нами оценены погрешности в измерении характеристик ЭДВ на ЦММ путём прокладки одинаковых профилей на ЦМР и ЦММ. Средняя погрешность на модели SRTM V3 составила 16% при определении объёма ЭДВ и первые проценты — при определении мощности пласта эрозии.

Прямые данные у нас имелись только для подсчёта последнего (современного) цикла эрозии, поэтому ЭДВ за предыдущие этапы нами оценен лишь в среднем течении р. Вохмы (см. Украинцев, Воскресенский, 2020). '

Рис. 3. Схема характеристик ЭДВ

Кроме того, признано, что последний цикл сыграл главную роль в формировании современных россыпей (Постоленко, 2015), поэтому он является важнейшим для оценки роли ЭДВ.

Для того чтобы узнать распределение ЭДВ по всей территории Северных Увалов среднемасштабно, нами скомпонована ЦММ из листов ALOS 3D 30 m и ArcticDEM 32 m, которые менее точны и имеют множество артефактов, зато покрывают все территорию возвышенности, в отличие от модели SRTM. Проблемы с точностью нас не затронули, поскольку при подсчёте мощности пласта эрозии достигается необходимая точность, а при наложении друг на друга коммерческих моделей удалось избавиться от большинства артефактов. Для коррекции и улучшения ЦММ мы использовали методику из работы А. Л. Минеева и др. (2015).

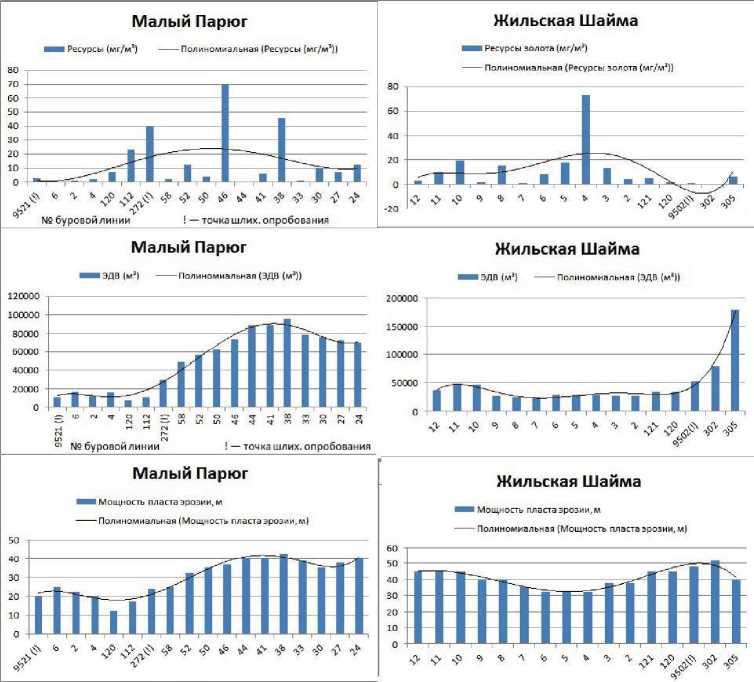

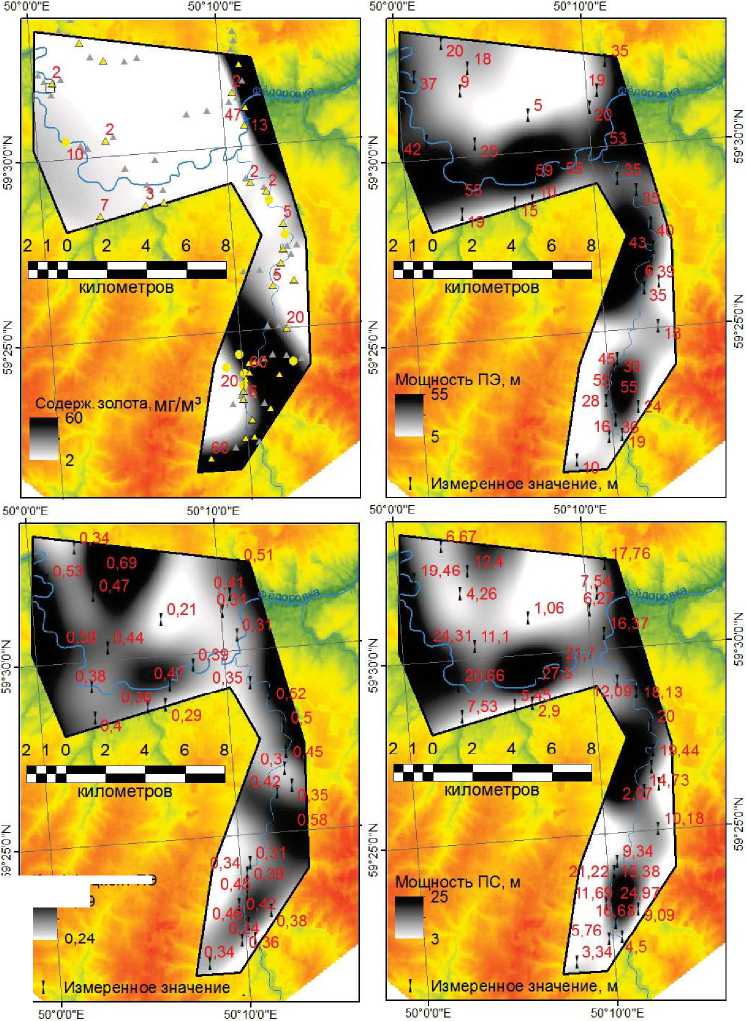

Расчёты ЭДВ и ресурсов золота сделаны для имеющихся точек, где проводились поиски золота достаточно подробно: либо линейно (вниз по течению одной реки), либо площадно. Такими участками оказались реки Малый Парюг, Чащевая, Холодный Ключ, Чабра, Жильская Шайма, Весляна и Кобра (линейные поиски), а также участки Фёдоровка и Чёрная (площадные поиски). Полученные данные по линейным поискам занесены в лист документа Excel, затем по ним построены графики изменения содержания ресурсов золота и характеристик ЭДВ, которые усреднены полиномиальной линией тренда пятой степени. Для площадного сравнения данные занесены в базу Arcmap, по полученным точкам построены растры изменения характеристики ЭДВ и ресурсов золота с помощью инструмента интерполяции «Сплайн» (рис. 4).

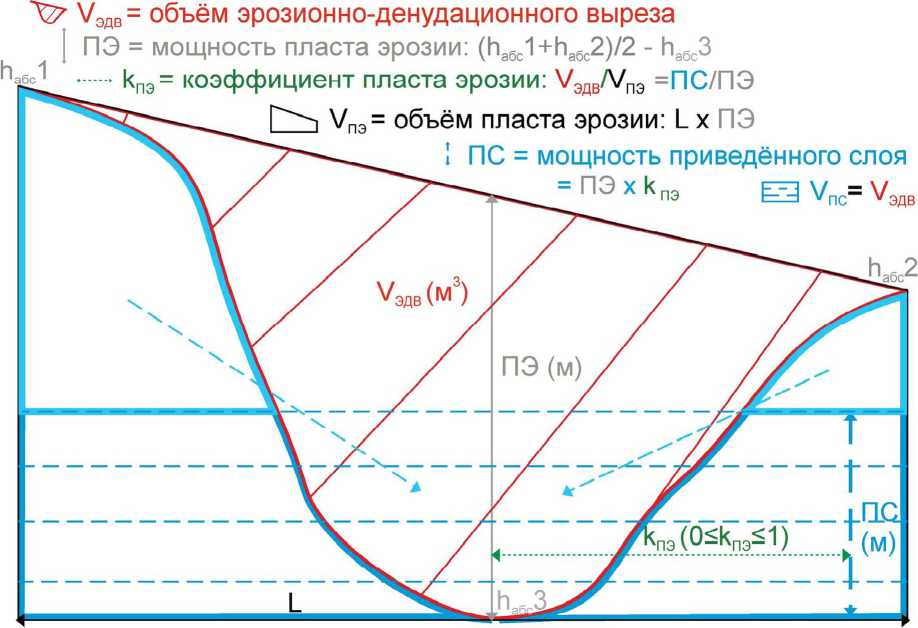

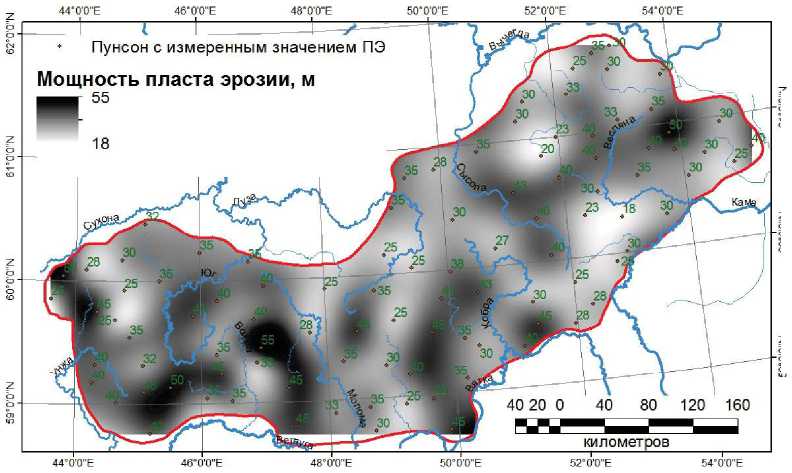

Значение мощности пласта эрозии измерено по всей территории Северных Увалов. Были выбраны долины среднеразмерных рек 3—5 порядка, которые хорошо выражены на ЦММ на всей территории возвышенности. Было набрано 100 точек измерения, которые равномерно расположены друг от друга. С их помощью нами создан растр пространственного изменения пласта эрозии по территории возвышенности, который представлен на рис. 5. В целом по возвышенности значение мощности пласта эрозии изменяется достаточно слабо — от 20 до 50 м, с наиболее встречающимся значением 30—40 м. Это равно среднему темпу речной эрозии 0,1-0,2 мм/год за последние ~250 тыс. лет.

Обсуждение результатов

Как показано на рис. 4—6, проследить взаимосвязь между характеристиками ЭДВ и ресурсами золота затруднительно, поскольку изменяются они в пространстве по-разному. Подсчёт коэффициента их корреляции подтвердил это. Содержания золота обычно резко растут и падают от одной буровой линии к другой, в то время как показатели ЭДВ изменяются плавно.

Совершенно не прослеживается взаимосвязь на составленных картах, характеризующих изменения в двумерном пространстве. Это вовсе не означает, что роль ЭДВ для формирования россыпей Северных Увалов незначительна или неважна. По С. С. Воскресенскому (1985), роль денудации в формировании россыпей первостепенная: если денудационный срез недостаточный или избыточный, россыпь просто не будет сформирована или будет разубожена.

Таким образом, мы просто не видим отчётливой взаимосвязи между характеристиками ЭДВ и содержаниями золота, поэтому считаем результаты неудовлетворительными. Отрицательный результат может быть связан со следующими факторами: 1) обилием «активного» золота — частиц тонко- и мелкозернистого золота, легко переносящегося на большие расстояния;2) неправильной цифровой основой ЦМР, хотя на ключевом участке в долине Малого Парюга подсчёты велись по корректной ЦМР, но корреляция всё равно не наблюдается; 3) недостаточной изученностью ресурсов золота, что обусловлено неудовлетворительными буровыми работами, проведёнными не по нормам россыпного бурения; 4) формированием россыпей только из промежуточных коллекторов, в то время как в горах в формировании россыпей принимает участие коренной источник (Синюгина, 1965); 5) особенностями формирования россыпей на равнинной территории с низкой степенью расчленённости рельефа, обусловленной разной динамикой и рующей способностью водотоков (Маккаве-набором денудационных процессов на рав- ев и др., 1973).

нинах и в горах, а также разной транспорти-

Рис. 4. Изменение содержания золота, объёма ЭДВ и ПЭ по течению рек Малый Парюг и Жильская Шайма (по буровым линиям)

E9“0'0"N 60‘0'0"N 61о0'0"М

Рис. 5. Изменение мощности пласта эрозии по территории возвышенности

Коэффициент ПЭ ^0.69

Рис. 6. Изменение содержания золота, ПЭ, коэффициента ПЭ и мощности ПС в пространстве (бассейн р. Фёдоровка, но точкам шлихового опробования)

Стоит отметить, что в дальневосточных провинциях России связь между характеристиками ЭДВ и ресурсами золота прослеживается достаточно устойчиво (Столяров, 2019). Между распределением мощности пласта эрозии по территории Северных Увалов и положением точек, где золото выявлено, взаимосвязи также не прослеживается.

В ходе исследования мы попытались оценить ЭДВ методом геологических профилей (Воскресенский, 1985) с помощью материала ГГК. Мы собрали в ГИС все имеющиеся на данную территорию листы ГГК-200, восполнив недостающие листами ГГК-1000. После этого разместили поверх них все имеющиеся в Северных Увалах точки с опознанным золотом и сравнили их распределение и положение на геологической карте. Мы выявили следующие закономерности.

-

1. Большая часть территории возвышенности покрыта терригенными отложениями Рз, Т| и J2. Около 30% поверхностных донео-геновых пород занимают морские отложения В —Кь

-

2. На западе возвышенности золото приурочено к выходам на поверхность вохом-ской свиты раннего триаса (в речных долинах).

-

3. В центральной и восточной частях возвышенности, сложенных породами Ti и J2, золото приурочено к выходам пород ветлуж-ской и фёдоровской серий Ti и, возможно (зависит от точности отображения геологических границ), Рз.

-

4. Если судить по геологическим разрезам, пласты пород Ti и J2 утончаются по направлению на юг, однако связано это не с падением пластов, а с их утончением, при этом нижние свиты триаса сохранены.

Таким образом, можно предполагать, что золото связано с обнажением на поверхности терригенных пород позднего палеозоя - ран-него-среднего мезозоя, которое в свою очередь связано с повышенной денудацией в южной части возвышенности, что подтверждает, например, отсутствие сплошного распространения морен, но присутствие эрратического компонента. Денудационный срез равен ~50 м за ~200 млн лет (если учитывать и первый континентальный период в поздней перми — средней юре) или за 6 млн лет (если принять, что основная денудация началась с первым циклом эрозии, установленным нами) —> темпы денудации на междуречьях = от 6 мм до 1—2 м/250 ООО лет при условии отсутствия аккумуляции. Судя по карте крутизны склонов, составленной для Вохомского участка, где средняя крутизна составляет менее 2°, настоящий темп денудации должен быть ближе к первой цифре (основной агент денудации на междуречьях — склоновые процессы, которые развиваются при крутизне более 2°). Подобные участки, где по геологическим профилям наблюдаются срезанные денудацией слои, присутствуют и на других листах ГГК-200 (Курбатова и др., 1989а и Ь; Гей и др., 1978; Дубей-ковский, 1981 и др.). Выходы пород шили-хинской свиты Т], морских J2-K1 отражают недостаточный срез, не позволяющий водотокам начать перерабатывать ПК. Выходы пород ₽2 могут указывать на чрезмерную переработку ПК, что приводит к разубоживанию россыпи (Воскресенский, 1985).

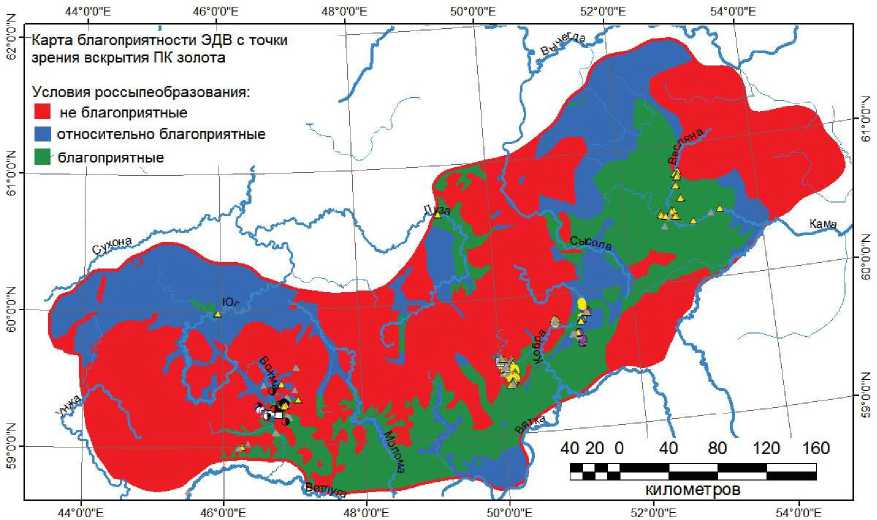

Вместе с перечисленным следует отметить, что почти все выявленные россыпепро- явления встречаются на южном макросклоне возвышенности. На северном макросклоне известны лишь две точки с выявленным золотом, а также ещё несколько точек без точной привязки. Мы предположили, что это может быть связано с мощностью четвертичных пород и собрали в ГИС все имеющиеся листы ГГК-200 (четвертичные отложения), восполнив недостающие листами ГГК-1000. По ним и по разрезам к ним мы оценили мощность четвертичных пород, составив растр с её распределением. Мы удостоверились, что редкие россыпепроявления на северном макросклоне возвышенности приурочены к пониженным мощностям четвертичных пород и выходам на поверхность дочетвертичных промежуточных коллекторов. ЭДВ в таком случае оказывается достаточным для формирования россыпепроявлений. Сопоставив два растра и сложив их, мы получили растр типов обстановок россыпе-формирования, который представлен на рис. 7.

Полученные результаты заставляют полагать, что формирование аллювиальных россыпей и россыпепроявлений связано с золотоносностью в первую очередь дочетвертичных отложений. Присутствие золота в них может быть объяснено наличием трещинной сети, которая неоднократно установлена разными исследователями (Воскресенский, 2007; Глазов, 2000; Буслович и др., 2001). Взаимосвязь прослеживается и в распределении известных россыпепроявлений и трещинной сети (установленной по тектоническим схемам различных листов ГГК) Северных Увалов. Вместе с тем следует вспомнить и о наличии золота в неоген-четвертичных отложениях. Они содержат больше золота (по данным бурения), однако это легко объясняется повторным перемывом первичных промышленных коллекторов. Следовательно, не все озёрно-аллювиальные и ледниковые отложения в Северных Увалах можно считать промышленными коллекторами, поскольку это зависит от того, какие первичные отложения они перемывали. Однако косвенно это можно оценить по расположению этих отложений (как правило, в речных долинах).

Рис. 7. Карта благоприятности ЭДВ с точки зрения вскрытия ПК золота

Заключение

Между изменениями содержания золота и характеристик ЭДВ взаимосвязь не прослеживается ни линейно, ни пространственно. В целом мощность пласта эрозии по Северным Увалам составляет 30 - 40 м и изменяется достаточно слабо. Для формирования россыпей золота благоприятны части возвышенности с низкой мощностью четвертичного чехла (или его отсутствием), на которых водотоки вскрывают терригенные породы поздней перми, раннего триаса (вохом-ская и фёдоровская свиты) и средней юры. Таковы преимущественно южные части возвышенности, где чехол рыхлых отложений, ввиду особенностей развития территории в позднем кайнозое, имеет низкую мощность или отсутствует. В то же время, судя по геологическим данным, темпы денудации здесь были выше, нежели на северном макросклоне, что предопределило более высокий денудационный срез за весь поздний кайнозой, более раннее вскрытие промежуточных коллекторов золота, их переработку и формирование россыпей. ЭДВ, при всём перечисленном, должен быть достаточным для вскрытия промежуточных коллекторов золота.

Мы, безусловно, оцениваем роль ЭДВ в формировании аллювиальных россыпей зо лота Северных Увалов как положительную и важную. В то же время подчёркиваем, что по сравнению с другими факторами формирования россыпей этот фактор оказался всего лишь благоприятным, но вовсе не определяющим. Он играет важную роль лишь при оптимальном соотношении других факторов, таких как история развития, геологическое строение, общая величина денудационного среза. При их неблагоприятном соотношении эрозионно-денудационный вырез перестаёт играть важную роль в формировании россыпей. Оптимальный денудационный срез золотоносных отложений за всю континентальную историю Северных Увалов и история развития речных долин имеют определяющее значение для формирования здесь россыпей.

Исследования выполнены в рамках темы гос-задания ИГ РАН № 012 7-2019-0005.

Список литературы Денудационный срез Северных Увалов

- Ананьев Г. С. Динамическая геоморфология. Формирование вершинных поверхностей. М.: Изд-во МГУ, 1976. 174 с.

- Бондарев А. А., Иванова Т. С., Согрин В. С., Ананьева Э. Г., Воскресенский И. С., Головенко С. С., Смирнова Т. И., Якушевич В. Д. Первая аллювиальная россыпь золота ледниковой области центра Русской равнины. М., 1997. 16 с.

- Бронгулеев Б. М., Муратов В. М. Опыт определения объема денудации в горах морфологическим способом //Геоморфология. 1976. №. 1. С. 44-50.

- Буслович А.Л., Гаркуша В.И., Авдошенко Н.Д. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Вологодской области. Вологда, 2001. 171 с.

- Воскресенский И. С., Ананьева Э. Г., Куликов О. А. и др. Региональный палеогеоморфологический анализ аллохтонной россыпной золотоносности Русской равнины // Тезисы XIII совещания по геологии россыпей и кор выветривания / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2005. С. 37-40.