Деревянные огневые приборы из средневековых курганов могильника Зумудк (Западный Памир)

Автор: Митько Олег Андреевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена огневым приборам из археологических памятников Западного Памира, где А. Д. Бабаевым в погребениях средневекового могильника Зумудк их было обнаружено 34 экземпляра. Деревянные огневые приборы использовали и средневековые народы Южной Сибири, но по своим структурно-функциональным и морфологическим характеристикам они отличаются от приборов оседлого населения Таджикистана.

Таджикистан, западный памир, южная сибирь, а. д. бабаев, средневековье, получение огня, деревянное огниво

Короткий адрес: https://sciup.org/14737505

IDR: 14737505 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Деревянные огневые приборы из средневековых курганов могильника Зумудк (Западный Памир)

Умение добывать огонь является одним из важнейших достижений человеческой культуры , а если следовать логике рацио нального мышления , об уровне культуры можно судить по развитию пиротехниче ских приборов . По материалам , из которых в древности изготавливались огневые при боры , их можно разделить на каменные , де ревянные и металлические ( в последнем случае они скорее цельнометаллические либо комбинированные ). Каменные и дере вянные приборы относятся к числу древ нейших , однако различные народы , находя щиеся на достаточно высоком уровне технического развития , в течение долгого времени добывали огонь с их помощью . Примитивные приемы добывания « деревян ного » огня сохранились в различных угол ках земного шара вплоть до настоящего времени .

В археологических памятниках Сибири деревянные приборы для получения огня являются достаточно редкой находкой [ Гряз нов , 1980. Рис . 11, 9 ; Грач , 1980. Рис . 38, 25 , 26 ; Гаврилова , 1965. Табл . XII, 5 , 6 ; Руденко , 1962. Табл . XXV; Кубарев , Шульга , 2007,

Рис . 25, 9 ; Власов , Иванчук , 1993. С . 31; Бобров и др ., 2003. Рис . 16, 38 , 39 ; Арутю нов , Сергеев , 1969. Рис . 52, 4 ; 88, 4 – 6 ; 97, 5 ]. Обобщение имеющихся материалов позво лило поставить вопрос о существовании четырех исторически связанных типов при боров , которые с определенной долей условности можно назвать « скифским », « хуннским », « тюркским » и « палеоазиат ским » [ Митько , 2006. С . 113–114]. Данное разделение скорее носит стадиальный , не жели культурообразующий характер . При этом наибольшее количество археологиче ских находок деревянных приборов обна ружено на островах Японии и на территории Сяньцзян - Уйгурского автономного района КНР [ Митько , 2010]. Существенным допол нением к своду деревянных огневых прибо ров служат находки из археологических памятников Памира . По мнению Б . А . Лит - винского , одним из подтверждений близости сакских памятников Сяньцзян - Уйгурского автономного района и Восточного Памира является традиция помещения в могилу де ревянных дощечек для добывания огня [1984. С . 13; Восточный Туркестан …, 1988.

С . 80, 82]. Очевидно , это предположение можно отнести и к Западному Памиру , где обычай помещать в погребения огневые приборы фиксируется и в средние века .

Раннесредневековый могильник Зумудк , в котором обнаружены деревянные пиро технические приспособления , был исследо ван А . Д . Бабаевым в 70- х гг . прошлого века [1973; 1977]. Полный анализ материалов раскопок представлен им в докторской дис сертации « Историко - археологический очерк Западного Памира », защищенной в 1989 г . [1989 а ; 1989 б ]. Монографическое издание проделанной работы вышло в свет лишь через несколько лет после его смерти [2006] 1.

Могильник Зумудк расположен в долине р . Пяндж на окраине одноименного кишлака . Он состоял из 12 каменных сооружений округлой и четырехугольной в плане формы , вытянутых цепочкой в широтном направле нии . Все погребения были совершены по обряду трупоположения , в ходе раскопок отмечены анатомические нарушения кос тяков .

Курган 1 представлял собой невысокую , четырехугольную в плане каменную ограду (3 × 3,5 м ), ориентированную углами по сторонам света . Ограда была сложена из рваного камня , скрепленного глиняным рас твором . Ее высота достигала 1 м , толщина стен 0,35–0,5 м , вход не прослеживался . За полнение состояло из песчаного слоя , галь ки и лёсса . По внутреннему периметру оградки зафиксировано четыре вертикаль ных шеста диаметром 5–7 см , сохранивших ся на высоту 0,4 м . В центре оградки замет ны следы пятого шеста , который был толще и выше [ Бабаев , 1989 б . Рис . 104].

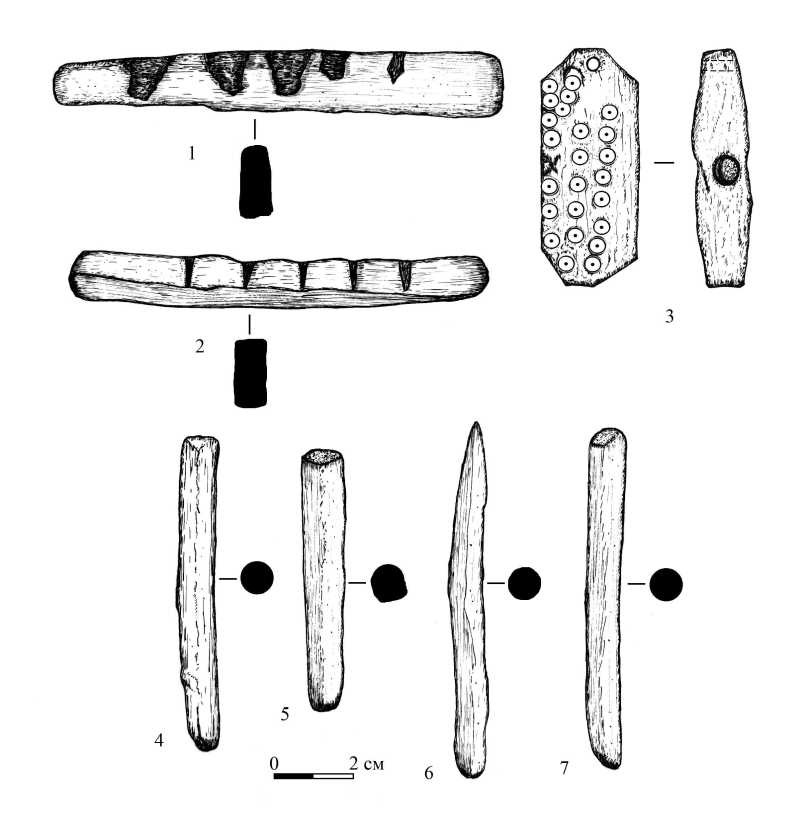

Коллективные захоронения совершены по обряду трупоположения в центре оградки. Все кости оказались смещенными со своих мест и точное количество погребенных не установлено. Предположительно это было несколько человек. Погребальный инвентарь довольно богат: керамические сосуды, бронзовые украшения, железные и деревянные предметы, резная кость и бусы [Бабаев 1989а]. В его состав входили и три нижних планки для вытирания огня. Они представ- ляли собой покрытые с обеих сторон циркульным орнаментом дощечки пятиугольной формы. Помимо семантической функции циркульный орнамент служил разметкой для лунок и предохранял сверло от соскальзывания. В верхней части расположено отверстие для подвешивания планки к поясу. Ни одна из трех планок не использовалась в быту, они имели стандартные размеры 6 × 2,5 × 1,9 см и были, очевидно, изготовлены специально для погребенных [Бабаев, 2006. С. 128; 1989б. Рис. 107а). Лишь на боковой стороне (?) одной из них имеется углубление со следами вытирания огня. Оно не похоже на лунку, характерную для деревянных планок, и ее назначение осталось не выясненным (см. рисунок, 3).

Помимо трех нижних планок пятиуголь ной формы в погребениях памятника были найдены и планки « классического » типа в виде узкого деревянного бруска . Курган 2, расположенный в 20 м к северо - востоку от кургана 1, представлял собой округлую в плане выкладку , сложенную из крупных камней по типу оградки . Диаметр 3,4 м , стенки сохранились на высоту до 0,3 м , цен тральная часть засыпана песком , щебнем и лёссом . На глубине 10 см найдены фрагмен ты керамики , беспорядочно разбросанные кости и остатки погребального инвентаря . Среди деревянных изделий было обнаруже но семь неорнаментированных нижних пла нок для вытирания огня и пятнадцать сверл в виде стержней [ Бабаев , 1989 б . Рис . 113]. Одна из планок имеет шесть боковых зару бок , служивших разметками для лунок , ее размеры 10,5 × 1,1 × 1,4 см . Как и планки из кургана 1, она не имеет следов использова ния ( см . рисунок , 1 ). Другие планки имеют обугленные лунки - очаги – свидетельства того , что на них вытирали огонь ( см . рису нок , 2 ). Сверла слегка заострены с одного конца , круглые в сечении , длина до 20 см , диаметр широкого конца 0,7–0,9 см ( см . ри сунок , 4 – 7 ).

В кургане 10 также были обнаружены деревянные сверла для вытирания огня . По гребальное сооружение представляло собой округлую в плане выкладку , сложенную из рваного камня . Центр заполнен развалом камней , упавших со стен . Размеры 4,6 × 1,6 м , высота сохранившихся стенок 0,3 м , толщи на до 0,75 м . На глубине 10 см оказалось коллективное погребение , совершенное по обряду трупоположения . Точное количество

Огневые приборы из могильника Зумудк :

1 – 3 – нижние планки ; 4 – 7 – деревянные сверла ( по : [ Бабаев , 1989 б . Рис . 107 а , 113])

погребенных не установлено , сопроводи тельный инвентарь в основном представ лен фрагментами от нескольких сосудов и девятью фрагментированными деревянными сверлами , имевшими размеры и форму , ана логичные находкам из кургана 2 [ Бабаев , 1989 а ].

Порода дерева, из которого изготовлены огнива, не определена. Остатки лучка и накладок на сверла не обнаружены, хотя хорошо известно, что накладки, изготовленные из астрагалов копытных животных, сохраняются гораздо лучше деревянных элементов огневого прибора. Территориально и хронологически огнивам из могильника Зумудк наиболее близки деревянные приборы, обнаруженные в погребениях Ка-ра-Булакского могильника в Ошской долине на территории Киргизии. Однако по морфо- логическим характеристикам они заметно отличаются. Кара-Булакский могильник датируется Ю. Д. Баруздиным рубежом и первыми веками нашей эры, но отдельные курганы могут относиться к II–IV вв. н. э. [1961. С. 65]. Судя по опубликованным материалам, в погребениях найдены огневые приборы, которые по форме нижних планок можно разделить на два типа: 1 тип – планки прямоугольной формы с выделенным на-вершием, в котором проделано сквозное отверстие; 2 тип – планки без навершия с отверстием в одном из верхних ее углов [Там же. Рис. 10]. Приборы изготовлены из плотного дерева, лунки представляют собой полусферические углубления. Большинство из них со следами нагара, и лишь две лунки на одной из пластин только намечены, но не использованы. Концы огневых сверл для

« вытирания » огня также затерты и имеют следы черного нагара . Возможно , они были связаны с нижними планками и вместе с ними составляли отдельный комплект .

Существенно отличаются огневые при боры из могильника Зумудк и от приборов из средневековых погребений Южной Си бири , которые , судя по находкам в могиль нике Кудыргэ , связаны с прибором « хунн ского » типа , состоявшим из нижней планки , сверла , верхнего упора и лучка . Помимо ку - дыргинского деревянного огнива остатки двух приборов обнаружены в Туве в средне вековых захоронениях человека с конем . На могильнике Улуг - Бюк II среди погребально го инвентаря зафиксирован деревянный стержень , напоминающий наконечник от приборов для добывания огня [ Длужневская , 2000. С . 180. Рис . IV, 6 ]. Фрагмент нижней дощечки , вместе с наконечниками стрел , берестяным колчаном , срединной накладкой на лук и рукояткой камчи был найден в потревоженном погребении человека в со провождении коня на погребально - поми нальном комплексе Мугур - Саргол [ Длуж - невская , 1979. С . 221]. Еще три находки , позволившие провести детальную реконст рукцию « древнетюркского » прибора для до бывания огня , зафиксированы С . И . Вайн штейном в погребальных памятниках могильника Кокэль . В курганах 13, 22 и 23 были найдены нижние планки для добыва ния огня с отверстием для подвешивания , остатки лучков и стержней для комбиниро ванного сверла [1966. Табл . III, 12 ; IV, 5 , 6 ; V, 13 ; VI, 1 , 2 ; VII, 11 ]. Имеющийся матери ал позволил отнести древнетюркский огне вой прибор к приборам лучкового принципа действия .

По своим структурно - функциональным и морфологическим характеристикам средне вековое « памирское » огниво больше соот ветствует огневым приборам , обнаружен ным в скифских курганах Саяно - Алтая ( Аржан I, Саглы - Бажи II, Аймыргыг , Ала - Гаил -3) и сакских памятниках Восточного Туркестана ( могильники Ташкурганский , Чаухугоу , Субаш , Алагоу и Янхай ), Восточ ного Памира ( могильник Памирская I) и Тянь - Шаня ( могильник Чак ). В отечествен ной литературе дана этнокультурная харак теристика некоторым из этих памятников [ Восточный Туркестан …, 1988. С . 176–180]

и проанализированы находки деревянных огнив [ Бернштам , 1950. С . 313–314. Рис . 138, 1 ; Заднепровский , 1960. С . 83; Литвинский , 1972. С . 50–52, 139–140].

Использование прибора скифского типа и технология его изготовления отличаются предельной простотой и не требуют каких - либо специальных технических знаний и материальных затрат . При знакомстве с ма териалами из погребальных сооружений могильника Зумудк обращает на себя вни мание большое обилие деревянных палочек и плашек , служивших для добывания огня . Эта особенность характерна и для археоло гических памятников на территории Сянь - цзян - Уйгурского автономного района и Тянь - Шаня , чему можно найти рациональ ное объяснение – низкий уровень влажности пустыни Такла - Маклан и специфические природные условия Памиро - Тянь - Шань - ского среднегорья способствуют сохранению изделий из органических материалов .

Вместе с тем нельзя исключить и дру гие возможные варианты . В свое время А . А . Гаврилова предположила , что « кудыр - гинский прибор » мог применяться в риту альных целях , поскольку железные кре сала были уже известны и встречаются в памятниках катандинского типа [1965. С . 37]. Особый интерес для « прочтения » ритуального использования деревянных ог невых приборов может иметь древнеиндий ский погребальный обряд ведического пе риода .

По письменным источникам, при сожжении тела на все части тела покойного клали различные жертвенные принадлежности и части туши животного, сопровождавшего умершего в загробный мир. Разного вида ложки для жертвоприношения, различные сосуды для жертвенной пищи, принадлежности для добывания огня, корзины для провеивания зерна, ступки и пестик для размельчения зерна, размещали в определенном порядке на теле или около него. В правую и левую руку клали различные жертвенные ложки, на правый бок – деревянный меч, на левый бок и на грудь – по жертвенной ложке, на голову – чашу, на зубы – камни для выдавливания сомы, на ноздри – жертвенные ложки, к ушам и на живот – сосуды, на половые органы – палку «шамья», на бедра – куски дерева для добывания огня (курсив наш. – О. М.), на голени – ступку и пес- тик, на стопы – корзины для провеивания зерна. Также распределяли части туши жертвенной коровы, включая сальник [Пандей, 1982. С. 285–286].

Стоит подчеркнуть , что речь не идет о прямой экстраполяции ведических пред ставлений на погребальную обрядность скифского и средневекового времени : весо мых оснований для этого нет . Примени тельно к изучению семантики огневых при боров обращение к аналогиям из области индоиранской архаики скорее вызвано по требностью поиска путей и методов более углубленного исследования предмета [ Мить - ко , 2003; 2008]. На наш взгляд , именно в индоиранской ритуально - мифологической системе , синтезировавшей самые различные проявления культа огня , возможно выделе ние реликтовой формы универсальных ар хетипов огневых приборов .