Деревянные остовы седел из могильника Боз-Адыр на Тянь-Шане

Автор: Табалдиев Кубатбек Шакиевич, Акматов Кунболот Токтосунович, Орозбекова Жазгуль

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Могильник Боз-Адыр - новый памятник раннего и развитого Средневековья. Расположен у с. Туура-Суу в южном Прииссыккулье. Открыт в 2011 г. в ходе планомерных археологических разведок, предпринятых совместным отрядом (с участием студентов) Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и Новосибирского государственного университета. В течение полевых сезонов 2012-2013 гг. на памятнике были вскрыты погребения древнетюркского и монгольского времен, давшие интересный материал. Объект исследования - два деревянных остова седел, обнаруженных в погребениях монгольской эпохи. Для полного представления обстоятельств и контекста находок приводится описание курганов. Судя по конструктивным особенностям и аналогиям, рассматриваемые седла относятся к кругу изделий так называемого монгольского типа, распространенных с начала II тыс. н. э. по всей степной зоне Евразии. По-видимому, они были привнесены на Тянь-Шань в эпоху основания и расширения державы Чингиз-хана. При этом известны разные варианты седел, различающиеся, главным образом, по форме передних лук. Очевидно, применение различных типов седел было связано с разным назначением этих изделий. Судя по этнографическим данным, они играли важную роль в процессе эволюции конского снаряжения кыргызов ТяньШаня.

Кыргызстан, могильник боз-адыр, древнетюркское время, монгольское время, курганы, погребения, седло, передняя лука, типы и варианты седел, кыргызы тянь-шаня

Короткий адрес: https://sciup.org/147219095

IDR: 147219095 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Деревянные остовы седел из могильника Боз-Адыр на Тянь-Шане

В полевых сезонах 2012–2013 гг. Кан-Дю-бинский археологический отряд научной экспедиции Кыргызско-Турецкого университета «Манас» работал на территории Тонского района Иссык-Кульской области Республики Кыргызстан. Исследования осуществлялись в рамках реализации проекта «Изучение археологических памятников Тескей Ала-Тоо» и археологической практики для студентов гуманитарного факультета КТУ «Манас». В нем принимали участие также аспиранты и сотрудники Новосибирского государственного университета, Института археологии и этнографии СО РАН. Основная цель отряда заключалась в изучении средневекового могильника, расположенного у с. Туу-ра-Суу, на лессовых грядах и увалах на вершинах горных отрогов, окаймляющих с севера средневековое городище Кан-Дюбе. Следует отметить, что долина р. Туура-Суу и близлежащие районы очень богаты памятниками истории и культуры, относящимися

∗ Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00045).

Табалдиев К. Ш. , Акматов К. Т. , Орозбекова Ж. Деревянные остовы седел из могильника Боз-Адыр на Тянь-Шане // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 186–196.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 5: Археология и этнография © К. Ш. Табалдиев, К. Т. Акматов, Ж. Орозбекова, 2014

к различным историческим периодам и составляющими неотъемлемую часть местного ландшафта. Особый интерес для истории и археологии Кыргызстана представляют городище Кан-Дюбе, раннекочевнический могильник Туура-Суу, каменные изваяния древних тюрок, мавзолеи и корук 1 кыргызов [Археологические памятники…, 1975; Кыр-гыз-Түрк Манас…, 2010. С. 8–11].

Могильник Боз-Адыр (букв. Серые увалы), получивший название по местности с характерным рельефом, был открыт в 2011 г. в ходе целенаправленных разведывательных работ. Он состоит из 20 курганов, визуально отличимых по внешним признакам. Основная часть памятника раскинута по направлению В – З, по длине горной гряды, на расстояние около 200 м. Однако какой-либо системы в расстановке курганов не прослеживается, расстояние между ними различно. Большинство объектов расположены на склонах и косогорах, что обусловило сползание насыпей и нарушения внешних конструкций курганов.

Насыпи каменно-земляные, подовальной формы, диаметром от 1 до 5,5 м. У некоторых курганов прослеживаются ограды из камней у основания насыпей и вертикально установленный камень в северной части.

Всего за два полевых сезона были раскопаны 14 курганов, где были вскрыты 12 погребений и три кенотафа. Из 12 погребений, судя по погребальному обряду и инвентарю, 2 относятся к древнетюркской и 9 к монгольской эпохам. Датировка одного погребения из-за отсутствия материала и целого костяка затруднена. Для погребенных монгольской эпохи характерно положение вытянуто на спине, головой на С, с некоторыми отклонениями на В или З. В одном из погребений с конем, не потревоженном грабителями, скелет мужчины лежал вытянуто на спине головой на В, в то время как конь был обращен в противоположную сторону. Сопровождающий инвентарь и ритуальная пища в виде костей овец были обнаружены почти во всех погребениях. В кургане 10 отмечен необычный случай, когда под одной насыпью, непосредственно одно над другим, обнаружены два погребения: нижнее – мужчины с конем древнетюркского времени, и верхнее – женщины монгольской эпохи.

В настоящей статье рассматриваются два деревянных остова седел, обнаруженных в полевом сезоне 2013 г. в погребениях монгольской эпохи. В связи с редкостью обнаружения изделий данного вида и времени в Евразии важное значение будет иметь ввод этих новейших материалов в научный оборот. Задачами нашего исследования станут определения основных характеристик столь значимых для кочевников предметов материальной культуры. Нетрудно заметить, что полученные в ходе раскопок новые данные являются важным источником по изучению культуры кочевников развитого и позднего Средневековья не только Тянь-Шаня, но и территории Монгольской империи и чинги-зидских государств. Для полного представления обстоятельства и контекста находок приводится описание курганов.

Курган 7 находится на восточном склоне лессового увала, вытянутого по направлению ЮЮЗ – ССВ. Географические координаты: 42º04'33,3" с. ш. и 76º57'56,8" в. д., высота – 2 042 м над уровнем моря.

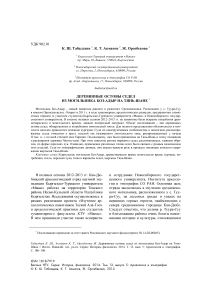

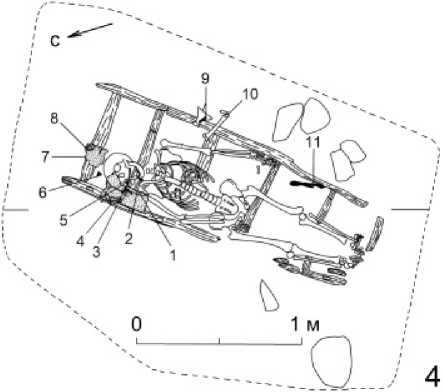

До раскопок курган представлял собой задернованную каменную выкладку подовальной формы размерами 4,5 х 3,2 м, расположенную под наклоном. Камни сосредоточивались в основном по периметру насыпи, часть из них сползла по склону в восточном направлении (рис. 1, 1 ). После снятия насыпи были зафиксированы контуры могильной ямы подовальной формы, длинными сторонами ориентированной по направлению С - Ю, размерами 2,2 х 0,9 м. В западной стенке ямы сооружен подбой, отгороженный от входной ямы решеткой из вертикально (наклоном на З) поставленных жердей (рис. 1, 2 ). Дно подбоя на 0,2 м ниже дна входной ямы (рис. 1, 3 – 4 ). В подбое, на глубине 1,4 м от древней дневной поверхности, лежал скелет взрослого человека (мужчины?) плохой сохранности, вытянуто на спине, головой на север. У левого плеча обнаружены фрагменты железного ножа. Между ребрами и позвоночником, с правой стороны лежал деревянный брусок неизвестного назначения длиной 30 см и шириной 3,5 см В изголовье зафиксировано дере-

Рис. 1. Курган 7:

1 – надмогильное сооружение; 2 – яма и подбой; 3 – погребение; 4 – разрез погребения

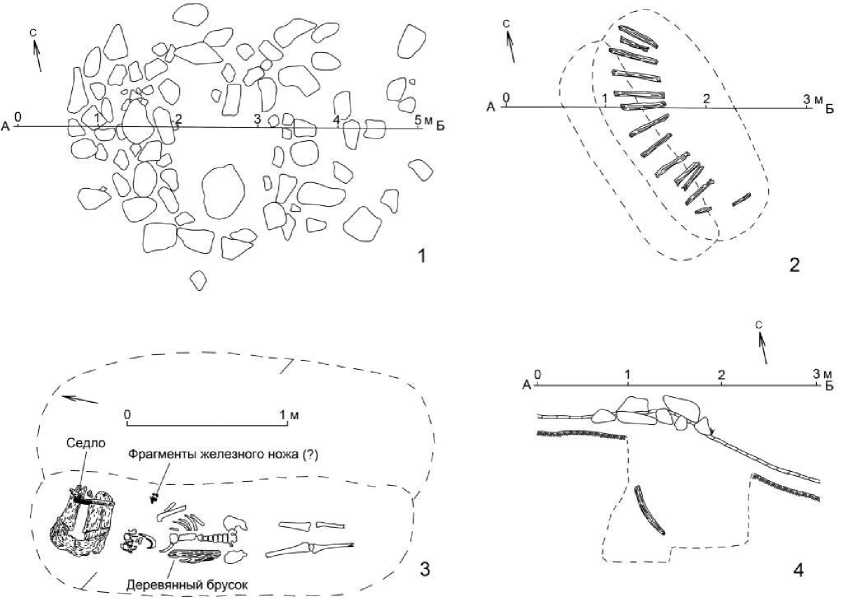

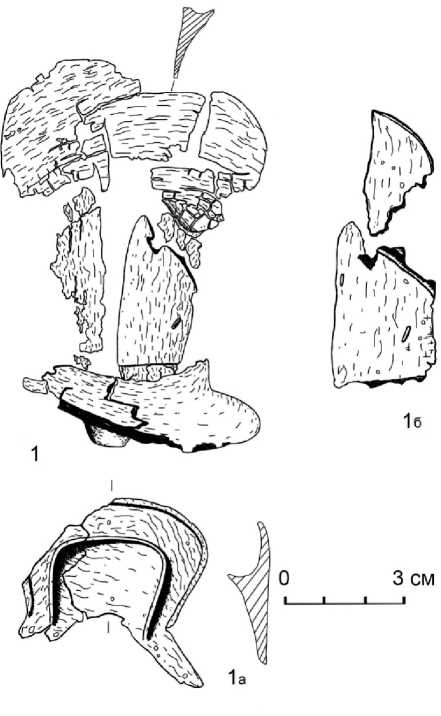

Рис. 2. Седло из кургана 7:

1 – в положении in situ; 1а – передняя лука; 1б – правая полка; 1в – левая полка; 1г – задняя лука вянное седло удовлетворительной сохранности, передней лукой на восток (рис. 1, 3; 2).

Курган 10 2 расположен в верховье ложбины, между двумя лессовыми увалами. Географические координаты: 42º04'35,0" с. ш. и 76º57'59,2" в. д., высота – 2 041 м над уровнем моря.

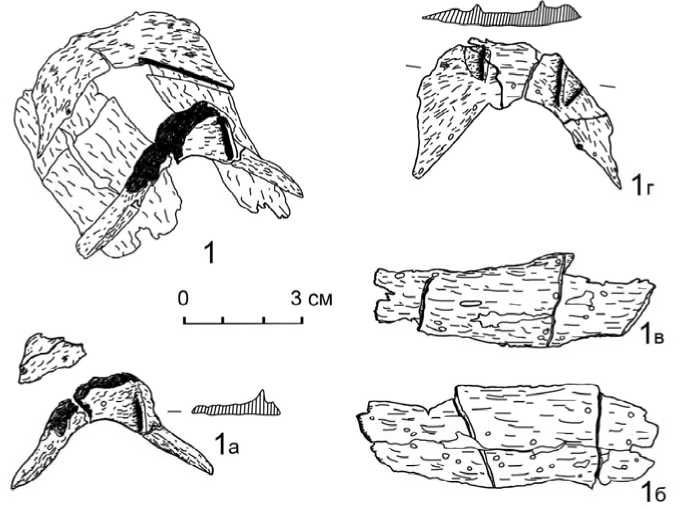

До раскопок курган представлял собой задернованную, разбросанную кучу камней, ориентированную длинной осью по линии ЮЗ - СВ, размерами 3,5 х 2,2 м. После снятия дернового слоя выявилась частично сохранившаяся надмогильная каменная конструкция – выкладка на западном основании кургана и равномерная наброска в центральной его части (рис. 3, 1). Судя по этим признакам, первоначально объект имел кольцевую выкладку в виде овала, вытянутую с ЮЗ на СВ. Контуры могильной ямы выявить не удалось, на площади объекта был заложен раскоп прямоугольной формы. На глубине 0,7 м от современной поверхности, в разных частях раскопа, обнаружены фрагменты жердей, ниже на 0,2 м – куча из нескольких камней. На глубине 1,3 м от современной поверхности выявлена частично сохранившаяся деревянная решетчатая конструкция из обработанных жердей, которые скреплялись между собой при помощи пазов. Позднее стало понятно, что это верхний уровень погребального ящика-табута. В юговосточной части конструкции зафиксировано седло (рис. 3, 2–3; 4), передней лукой обращенное на север; возле него лежал крупный камень. Под седлом и слева от него находились сильно коррозированные железные стремена округлой формы с пластинчатой подножкой. Под вышеотмеченной деревянной конструкцией на деревянных решетчатых носилках (нижний уровень ящика-табута) лежал скелет взрослой женщины вытянуто на спине головой на ССВ (рис. 3, 2). Ее левая рука вытянута и отведена в сторону, правая слегка согнута в локте, кисть на тазовой кости. На левой плечевой кости имеется отверстие диаметром 0,2– 0,3 см. Череп вместе с шейными позвонками повернут влево. Сам скелет переместился на правую половину носилок. Вероятно, это произошло когда опускали ящик-табут в яму. Деревянные носилки, на которых покоился скелет женщины, состояли из двух продольных (длиной 1,76–1,8 м) и шести поперечных (длиной 53–60 см) жердей, скрепленных между собой при помощи сквозных пазов (рис. 3, 4). Кроме пяти сохранившихся боковых пазов на правой продольной жерди, на лицевой стороне, в пяти местах, зафиксированы пазы, которые служили для соединения нижнего уровня конструкции с верхней. В трех местах сохранились жерди длиной 15–20 см, вставленные в эти пазы. Таким образом, можно смело утверждать, что вся деревянная конструкция представляет собой ящик-табут, с помощью которого несли умершую к месту захоронения; похоронили ее в этом же ящике. Можно предположить, что ящик-табут был обернут тканью или иным материалом, который не сохранился.

Сопроводительный инвентарь состоял из набора предметов (рис. 3, 1–11 ). У черепа и плечевой кости обнаружено берестяное на-вершие головного убора-«бокки», конус-трубка которого покрывала верхнюю часть плечевой кости, а навершие – правую глазницу погребенной. У нижней челюсти с правой стороны встречены 3 раковины-каури, берестяной ромбик, бронзовая трубочка с деревом внутри и мелкий бисер. У теменной кости черепа умершей, над поперечной жердью, зафиксирован прямоугольный фрагмент бересты, на котором отмечен берестяной ромбик с орнаментом. Еще один берестяной ромбик лежал рядом. В районе коленного сустава погребенной, у левой продольной жерди, обнаружены сильно коррозированные железные ножницы. У левой плечевой кости, на продольной жерди, находились лопатка с железным ножом, берцовая кость с альчиком и позвонки овцы.

Как видно из описания, особенности наземных и внутримогильных конструкций погребений и обнаруженные предметы хорошо согласуются с результатами раскопок предыдущих лет на Тянь-Шане. Это позволяет отнести курганы к XIII–XIV вв. [Anke et al., 1997]. Определенные аналогии имеются и в материалах соответствующего времени практически по всей зоне экспансии монгольских племен.

Седло из кургана 7 имеет ленчик, состоящий из четырех частей: вертикальной передней, наклонной задней лук и двух полок, скрепленных друг с другом через от-

Условные обозначения:

1-бисер

-

2 - бронзовая трубочка

-

3 - берестяной ромбик

-

4 - берестяное навершие бокки

-

5 - раковины каури

-

6 - фрагмент берестяного ромбика

-

7 - фрагмент бересты (бокки)

-

8 - берестяной ромбик

-

9 - лопатка овцы и железный нож

-

10 - берцовая кость овцы

-

11 - железные ножницы

Рис. 3. Курган 10:

1 - надмогильное сооружение; 2 - разрез погребения; 3 - верхний уровень ящика-табута и седло; 4 - погребение (с указанием расположения погребального инвентаря)

верстия кожаными ремешками, которые не сохранились (см. рис. 2).

Передняя лука арочной формы с покатыми опорами. В них просверлены отверстия для прикрепления к полкам. На лицевой стороне прямоугольный декоративный вырез, окаймленный валиком. Верхняя часть луки отломана. На правом углу отбитой верхней части луки одно и у ее основания два отверстия. По одному отверстию сделано и на лицевой части опор. Высота луки – 18 см, ширина (расстояние между концами опор) – 27 см (см. рис. 2, 1а ).

Задняя лука арочной формы с остроугольными окончаниями. По нижнему краю просверлены отверстия для крепления к полкам. Боковые стороны и верхний край ее слегка вырезаны. На внешней стороне имеются прямоугольная и подовальные выемки, неполно окаймленные валиками. Нижний левый край луки обработан более тщательно для прочного прилегания к левой полке . Высота луки – 18, ширина – 24 см (см. рис. 2, 1г ).

Полки подтрапециевидной формы, со скошенными задними сторонами. На внешних поверхностях сделаны (в передней части вертикальный и в задней части наклонный) вырезы, где на образующихся уступах крепились луки. В передней части полок имеются горизонтальные подпрямоугольные вырезы для стремянного ремня. В местах крепления к лукам и на их задних частях просверлены отверстия. Видимо, после разлома правой полки на две части таким образом пытались скрепить их ремешками. Длина полки – 35–37, ширина – 6–12 см (см. рис. 2, 1б , 1в ).

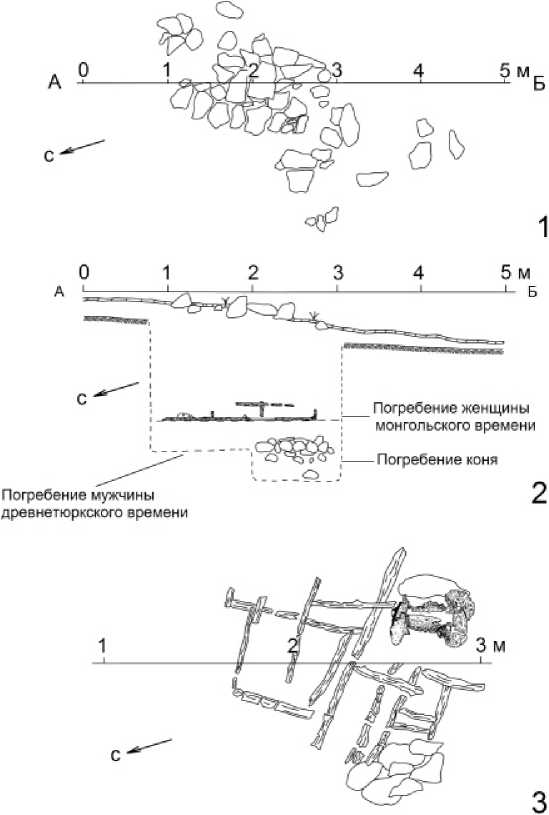

Седло из кургана 10 имеет ленчик, также состоящий из четырех частей: вертикальной передней и наклонной задней лук и двух полок (см. рис. 4), скрепленных друг с другом через отверстия, видимо, при помощи ремешков. Однако следы последних, как и других связывающих материалов, не выявлены. Седло выделяется высотой при непропорционально малой длине и массивности деревянных частей. Наиболее хорошо сохранилась лишь передняя лука, остальные части разложились, но общая их форма улавливается.

Передняя лука подтрапециевидной формы с покатыми опорами для крепления к полкам. На лицевой части имеется декоративный валик трапециевидной формы, повторяющий форму верхней части луки. Вся

Рис. 4. Седло из кургана 10:

1 – в положении in situ; 1а – передняя лука;

1б – левая полка лицевая плоскость окрашена в красный цвет. По краям арки отмечается несколько выступающая декоративная полоса. Внутренняя сторона луки гладкая, слегка выпуклая. Высота – 25, ширина – 18–25 см (см. рис. 4, 1а).

Задняя лука массивная, подовальной формы с вогнутым основанием. Сохранность плохая. На обратной стороне имеется декоративный валик. Высота – 21, ширина – 33,5 см.

Полки подтрапециевидной формы с прямыми верхними и округленными нижними углами. На их внешних поверхностях имеются в передней части вертикальный и в задней части наклонный вырезы, где на образующихся уступах крепились луки. В центральной части полок сделаны косые подпрямоугольные отверстия для стремянного ремня. В местах крепления к лукам и на других частях просверлены отверстия. Длина – 25, ширина – 13 см (см. рис. 4, 1б ).

В целом, описанные изделия, судя по конструктивным особенностям и аналогиям, относятся к кругу седел так называемого монгольского типа, распространенных по всей степи Евразии с начала II тыс. н. э. [Вайнштейн, 1966. С. 71–72; 1972. С. 135– 136; 1991. С. 226; Савинов, 1977. С. 31–37; Кирпичников, 1973. С. 37–38]. Однако находки полностью сохранившихся седел в памятниках развитого и позднего Средневековья достаточно редки. В этой связи следует отметить, что дошедшие до нас седла из погребений Тянь-Шаня являются одной из самых представительных коллекций подобных предметов. Причем известны разные их варианты, отличающиеся, главным образом, по форме передних лук. Среди них количественно преобладают образцы с подтрапециевидными передними луками; они обнаружены в четырех погребениях могильников Тура-Суу (курган 3, мужское погребение), Бел-Саз I (курган 16 3, женское погребение, а также курган 17), Сюттуу-Булак (курган 4, мужское погребение) [Anke et al., 1997. Abb. 4]. Теперь к этой группе следует добавить и рассматриваемое изделие из кургана 10 могильника Боз-Адыр. Однако на основе этих данных было бы опрометчивым утверждать, что седла с подтрапециевидными передними луками представляли основной вариант таких изделий у населения Тянь-Шаня в монгольскую эпоху и широко использовались кочевниками в быту, поскольку помещение того или иного предмета в могилу диктовалось погребальными обычаями и, следовательно, не могло отражать действительного положения вещей. В этой связи небезынтересно отметить, что погребения, где были обнаружены подобные седла, отличаются богатым набором погребального инвентаря.

Из-за разлома верхней части передней луки седла из кургана 7 общая форма ее не совсем ясна. О том, что она не была аналогичной соответствующему изделию из кургана 10, свидетельствует ее малый размер, не характерный для трапециевидных лук. Иначе говоря, данное седло представляет собой другой вариант седла монгольского типа на Тянь-Шане, которые клались в погребения реже, но, возможно, широко ис- пользовались в быту. По-видимому, наиболее близкими его аналогами можно считать седла из женского погребения могильника Секи I на Тянь-Шане (данный материал использован нами в предыдущих публикациях) и из мужского погребения памятника Тожон в Горном Алтае [Кочеев, 1983. С. 153– 155], дошедшие до нас в плохом и в поврежденном состояниях. Следует отметить, что деревянное изделие из погребения 17 могильника Кудыргэ в Горном Алтае, принятое А. А. Гавриловой за переднюю луку седла [1965. С. 85–86], судя по данным из кургана 7 могильника Боз-Адыр, видимо, является задней лукой.

Итак, судя по новым и известным данным, в монгольскую эпоху на Тянь-Шане существовали разные варианты седел, различающиеся по форме лук, особенно передних. Естественно полагать, что применение различных седел было связано с разным назначением этих изделий. Напрашивается вопрос, для каких целей и для кого было предназначено каждое из них?

Отнесение того или иного седла к определенной половозрастной категории, по имеющимся данным, невозможно, поскольку, к примеру, седла с трапециевидными луками известны как в мужских, так в женских погребениях, а в Забайкалье такое изделие было обнаружено в детском погребении [Киселев, 1965. С. 57; Вайнштейн, 1991. Рис. 101]. Возможно, в погребальной традиции кочевников монгольской эпохи в отношении некоторых предметов, служивших в качестве сопроводительного инвентаря умерших, могли иногда не распространяться определенные правила и обычаи, и поэтому, например, седла определенного назначения клались как в погребения мужчин, так и женщин. Предметы конского снаряжения могли символизировать коня, который должен был служить умершему / умершей в загробной жизни. Известно, что в большинстве случаях в погребениях представлена только часть (а иногда и отдельные фрагменты) конского снаряжения, что позволяет отметить условный характер сопроводительного инвентаря. Иначе говоря, делать какие-либо выводы о назначении седел из погребений, основываясь только на половозрастном характере погребенного / погребенной, видимо, не всегда правомерно.

Возвращаясь к вопросу о назначении боз-адырских седел, необходимо отметить сле- дующее обстоятельство. Мы уже упомянули, что седло из кургана 10 могильника Боз-Адыр несколько выделяется высотой при непропорционально малой длине и массивности деревянных частей. Кроме того, луки поставлены на полках так близко друг к другу, что наездница оказывалась «зажатой» между ними. У нас нет никаких сомнений в способностях к верховой езде женщин монгольской эпохи, тем более в кочевом обществе, но, очевидно, такая конструкция была сделана для того, чтобы обеспечить прочную посадку и безопасность наезднице. О том же свидетельствует и массивность задней луки, которая лучше стабилизировала посадку при передвижении по пересеченной местности. Все это позволяет говорить о том, что данное седло было специально изготовлено для женщины, причем, судя по изяществу и тонкости изготовления, для использования в праздничных обстоятельствах.

Следует заметить, что окраска в красный цвет седла, видимо, не может служить аргументом в пользу принадлежности таких седел женщинам, поскольку, судя по археологическим и этнографическим данным, окрашивались как мужские, так и женские седла. По мнению некоторых исследователей, окраска имела не только декоративную, но и вполне практическую функцию – предохранение от воздействия влаги [Даржаа, 2003. С. 105].

Седло из кургана 7 имеет относительно маленькие луки. Но размеры полок были вполне достаточны, чтобы всадник мог легко поворачиваться во все стороны, наклоняться назад, вперед и т. д. Судя по длине опор, луки крепились на полках более прочно. Все это свидетельствует о том, что данное седло использовалось в повседневном быту и, вероятно, было личным имуществом умершего. Об этом же говорят и следы ремонта на правой полке, которая могла треснуть из-за чрезмерной весовой нагрузки всадника, когда полка не прилегала к спине лошади равномерно. В целом такое седло было вполне удобно для кочевника-скотовода – будучи простым и легким в изготовлении, оно позволяло и коню, и всаднику покрывать большие расстояния, а также представляло широкие возможности для маневрирования, что вполне отвечало велениям своего времени – эпохи монгольских завоеваний. Не лишним будет упомянуть сообщение Рубрука о том, что монголы са- ми изготовляли свои седла и другие снаряжения (цит. по: [Вайнштейн, 1974. С. 76]).

Таким образом, судя по известным данным, при классификации и выделении локальных или иных вариантов седел монгольского типа, видимо, следует опираться на форму передних лук. При этом нетрудно предположить, что их определенные отличия могли быть характерны для конкретных этнокультурных объединений. В этой связи обращаем внимание на тот факт, что за пределами Тянь-Шаня наиболее близким аналогом боз-адырского седла из кургана 10 (и других 4 подобных седел из вышеперечисленных погребений) является изделие, происходящее из богатого детского погребения могильника на р. Хирхира в Забайкалье. Данный памятник считается некрополем одноименного городища – ставки брата Чингисхана Джочи-Касара и его сына Исун-кэ [Киселев, 1965. С. 24, 49, 56–58]. Однако из этого мы не склонны делать вывод, что именно улус Исункэ или отдельные его представители переселились на Тянь-Шань во время монгольской экспансии 4. Предположение о том, что седло с трапециевидной передней лукой, по крайней мере, в начале монгольской экспансии, было характерно для монгольских племен, вполне допустимо, на что недвусмысленно указывают соответствующие данные из погребений Тянь-Шаня и иные материалы. Так, обзор этнографических данных дает основание полагать, что несколько разновидностей седел, известных у кыргызов, являются непосредственными наследниками образцов монгольского типа. При этом известны как идентичные по общей конструкции ленчики, так и усовершенствованные формы. Например, седло, известное у кыргызов под названием эптеме ээр 5 (букв. седло, сделанное кое-как), вероятно, является нераз- витым реликтом монгольского типа. Как следует из названия, из-за своей простой и ненадежной конструкции (вероятно, оно не обтягивалось сыромятной кожей) эптеме ээр не пользовалось особой популярностью и применялось преимущественно бедняками. А такие седла, как данбаш ээр, ак кангы ээр и близкие им типы с широкими, овальными передними луками, состоящие из 4 или более частей, жестко скрепленных между собой, видимо, являются усовершенствованными вариантами седел монгольского типа, которые к середине XX в. были вытеснены цельными ленчиками и считались старинными [Абрамзон, 1990. С. 165].

Список литературы Деревянные остовы седел из могильника Боз-Адыр на Тянь-Шане

- Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе: Кыргызстан, 1990. 480 с.

- Археологические памятники Прииссыккулья. Фрунзе: Илим, 1975. 176 с.

- Вайнштейн С. И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры (в связи с археологическими исследованиями в Туве)//СЭ. 1966. № 3. С. 60-81.

- Вайнштейн С. И. Историческая этнография тувинцев (Проблемы кочевого хозяйства). М.: Наука, 1972. 314 с.

- Вайнштейн С. И. История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1974. 226 с.

- Вайнштейн С. И. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука, 1991. 296 с.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 145 с.

- Даржа В. К. Лошадь в традиционной практике тувинцев-кочевников. Кызыл: Изд-во ТувИКОПР СО РАН, 2003. 184 с.

- Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв.//САИ. ЕI-36. Л.: Наука, 1973. 140 с.

- Киселев С. В. Город на реке Хирхира//Древнемонгольские города. М.: Наука, 1965. С. 23-58.

- Киргизско-русский словарь/Сост. К. К. Юдахин. Фрунзе: Гл. ред. Киргизской Советской энциклопедии, 1985. Кн. 1. 504 с.

- Киргизско-русский словарь/Сост. К. К. Юдахин. Фрунзе: Гл. ред. Киргизской Советской энциклопедии, 1985. Кн. 2. 480 с.

- Кочеев В. А. Погребение II тыс. н. э. ус. Ело//Археологические исследования в Горном Алтае. Горно-Алтайск: Изд-во ГАНИИИЯЛ, 1983. С. 153-162.

- Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги археологиялык изилдөөлөр. Бишкек, 2010. 55 с. (на кыргыз. яз.)

- Рашид-ад-дин. Сборник летописей. М.: Ладомир, 2002. Т. 1, кн. 2. 315 с. (Репринтное воспроизведение издания 1946-1960 гг.)

- Савинов Д. Г. Из истории убранства верхового коня у народов Южной Сибири (II тыс. н. э.)//Советская этнография. 1977. № 1. С. 31-48.

- Anke B., Moskalev M. I., Soltobaev O. A., Tabaldiev K. Š. Ausgrabungen auf dem Gräberfeld von Süttü-Bulak, Raj, Kočkorka, Kyrgyzstan//Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens. 1997. Bd. 3. S. 513-569.