Деревянный огневой прибор скифского времени из могильника Ала-Гаил-3 в горном Алтае

Автор: Митько Олег Андреевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эволюция огневых приборов отражает процесс адаптации человека к изменяющимся условиям жизни. В Центральной Азии деревянные огнива были найдены в районе Таримской впадины, отличающейся повышенной засушливостью климата. На территории Сибири к настоящему времени были известны и частично введены в научный оборот три достоверные находки, происходящие из памятников скифского времени. Однако еще в 1974 г. В. Д. Кубаревым в погребении кургана 1 на могильнике Ала-Гаил-3 был обнаружен комплект из двух деревянных предметов, который с определенной долей уверенности относится к огневым приборам. Деревянная планка и стержень помещены в небольшую кожаную сумочку, зафиксированную среди погребального инвентаря, сопровождавшего «старого» мужчину, убитого ударом чекана в голову. В монографии, посвященной публикации материалов из скифских погребальных комплексов долин рек Чуи и Урсула, автором раскопок было высказано сомнение в первоначальном определении этой находки, как прибора для добывания огня. Оно было связано с отсутствием признаков обугливания на лунках. Детальное знакомство с находками показало, что это функциональный прибор, а не вотивная, уменьшенная копия. Он эксплуатировался в течение определенного времени и, судя по сработанности лунок, его еще можно было использоваться по назначению. Аналогичный вид и характерные следы сработанности имеются на ряде деревянных огневых приборов из скифских могильников Синьцзяна. Ала-гаилская находка - наиболее ранняя из известных поясных сумочек для хранения огневых приборов. Она находится в самом начале чрезвычайно продолжительной культурной традиции, протянувшейся от скифского времени через Средневековье к этнографическому времени, когда появились поясные кресальные сумочки тюркомонгольского типа.

Сибирь, алтай, скифы, ала-гаил, погребальный инвентарь, колчан, получение огня, деревянное огниво, реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/147220314

IDR: 147220314 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Деревянный огневой прибор скифского времени из могильника Ала-Гаил-3 в горном Алтае

Важность изучения археологических находок, изготовленных из органических материалов, не нуждается в обсуждении специалистов. Продукты питания, одежда и обувь, поделки из кожи и дерева редко доходят до исследователей. Однако если они все же попадают в их руки, то дают возможность нарисовать более полную и богатую на краски картину доисторической жизни, чем та, которую позволяют предметы из неорганических материалов. Главную роль в сохранности мягких и пластичных, хрупких и зачастую недолговечных артефактов играют особенности почвы и климата [Фаган, ДеКорс, 2007. С. 117].

В Центральной Азии большинство подобных находок, ставших подлинным научным открытием, были сделаны в районе Таримской впадины, отличающейся повышенной засушливостью климата. Среди разнообразной и представительной серии предметов из органических материалов заметное место занимают деревянные приборы для получения огня. Краткие описания хорошо сохра-

∗ Исследование проведено по проекту № 2718 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России.

Митько О. А. Деревянный огневой прибор скифского времени из могильника Ала-Гаил-3 в Горном Алтае // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 202–208.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

нившихся благодаря уникальным природным условиям комплектов огневых приборов из покинутых городов-оазисов на окраинах Гоби и Такла-Макан приведены А. Стейном и его коллегами в ряде работ [Stein, 1921а; 1921б; Joyce, 1911]. В последние десятилетия корпус археологических источников был пополнен представительной серией деревянных огнив, обнаруженных в погребальных комплексах скифского и гунно-сарматского времени в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР [Митько, 2011].

На территории Тывы, отличающейся засушливым климатом, к настоящему времени известны три достоверные находки остатков деревянных огневых приборов, происходящих из памятников скифского времени. Это длинные узкие нижние планки с обожженными лунками и орнаментальными солярными символами. Одна из них была обнаружена в коллективном захоронении кургана 9 могильника Саглы-Бажи II. Вторая – в кургане Аржан в сопроводительном погребении 60-летнего мужчины. О третьей находке, зафиксированной на могильнике Аймырлыг, в литературе приведена лишь краткая информация [Мандельштам, 1983. С. 31]. Их сравнительный анализ с деревянными приспособлениями для получения огня из памятников гунно-сарматского и тюркского времени позволил поставить вопрос о выделении «скифского» огневого прибора, относящегося по своим структурно-функциональным характеристикам к простейшим типам приборов для получения огня трением.

С зоной вечной мерзлоты Горного Алтая также связаны находки многочисленных и оригинальных предметов, изготовленных из органических материалов. При этом характерные для скифского населения деревянные огневые приборы, как и относящиеся к ним отдельные элементы (костяные и роговые накладки на сверло), среди типологически разнообразного погребального инвентаря «мороженного пазырыка» выделены не были. Однако еще в 1974 г. В. Д. Кубаревым в погребении кургана 1 на могильнике Ала-Гаил-3 был обнаружен комплект из двух деревянных предметов, который с определенной долей уверенности можно отнести к огневым приборам.

Деревянная планка и стержень помещены в небольшую кожаную сумочку, зафиксированную среди погребального инвентаря, сопровождавшего «старого» мужчину, убитого ударом чекана в голову. В монографии, посвященной публикации материалов из скифских погребальных комплексов долин рек Чуи и Урсула, автором раскопок было высказано сомнение в первоначальном определении этой находки как прибора для добывания огня. В приложении, сопровождающем аналитическую часть работы, отмечено, что «назначение указанных предметов не ясно». Однако в подрисуночной подписи находка атрибутирована как «прибор для добывания огня» [Кубарев, Шульга, 2007. С. 172–173. Рис. 25, 9, 10]. Сомнения и разночтения при публикации находок вызывали отсутствие признаков обугливания на лунках и, как отметил В. Д. Кубарев в личной беседе с автором данной статьи, короткий и тонкий стержень (сверло) с окончанием в виде шляпки на конце 1.

Порода дерева, из которого изготовлен ала-гаилский комплекс, не установлена. Древесина пересохшая, легкая и хрупкая, с глубокими трещинами и большими отслоившимися участками. Детальное знакомство с находками показало, что основным инструментом был металлический нож, с его помощью тщательно и аккуратно вырезаны обе детали, а их поверхность хорошо зачищена, что положительно повлияло на сохранность. В принципе подобные предметы может вырезать любой современный мужчина, а для человека того времени, с детства владеющего простейшими приемами обработки дерева, изготовить необходимые в хозяйстве деревянные вещи не составляло особого труда.

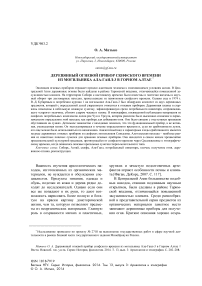

Деревянный стержень округлый в сечении, искривлен и частично разрушен, без следов обугленности. Длина сохранившейся части 6,7 см, диаметр в средней части и в утолщении на конце одинаков – 0,7 см. Визуальный осмотр показал, что утолщение в форме шляпки специально не вырезали, оно образовалось в процессе естественного разрушения древесины.

Планка прямоугольной формы со скругленными и заглаженными краями, длина 7,3, ширина 2,3, толщина 1,2 см. На внешней стороне расположены четыре лунки (три лунки округлой формы, четвертая разрушена). Первая лунка в разрезе имеет U-образную форму. Она сработана почти насквозь (не пройдено чуть более 1 мм древесины). Ее диаметр в нижней части близок к диаметру сверла. На стенке фиксируются слабые следы термического воздействия в виде потемнения древесины. Вторая лунка только начата, ее глубина до 3 мм. Вероятно, на этой лунке огонь был получен не более 3–5 раз. Ее диаметр составляет 1,2 см, что больше диаметра сверла. Третья лунка сработана на 50 %. Ее диаметр также несколько больше диаметра сверла.

На обратной стороне планки лунок нет, но хорошо заметно два V-образных выреза, сделанных ножом. В центральной части расположено сквозное отверстие диаметром 0,5 см (рис. 1, 1, 2). Кожаная сумочка, в которую было помещено деревянное огниво, сохранилась фрагментарно, а из-за сильной деформации уцелевших частей ее форма и устройство не прослеживаются (рис. 1, 3).

Несмотря на то, что слабые следы обуг-ленности, фиксируются только лишь на стенке одной лунки, планка имеет все характерные признаки огневого прибора. Причем это функциональный прибор, а не вотивная, уменьшенная копия. Он эксплуатировался в течение определенного времени и, судя по сработанности лунок, его еще можно было использовать по назначению. Аналогичный вид и характерные следы сработанности имеют и ряд других деревянных огневых приборов из скифских могильников Синьцзяна, хранящихся в музеях городов Урумчи и Турфана.

Рис. 1. Комплект деревянного огневого прибора из кургана 1 могильника Ала-Гаил-3: 1 – нижняя планка; 2 – сверло; 3 – кожаная сумочка (фото автора)

Что касается сверла, то оно сохранилось лишь частично и о его реальных размерах можно только высказывать предположения. Ясно лишь одно – сверлом длиной около 7 см вытереть огонь с помощью только рук и без использования лучка или шнура невозможно. К тому же при их использовании необходима и верхняя накладка на сверло.

Если учитывать размеры кожаной сумочки (около 13 см), в которой был обнаружен огневой прибор, то это возможная допустимая длина сверла. Необходимо отметить, что полные комплекты огневых приборов в археологических памятниках встречаются редко, но в тех случаях, когда это случается, нижняя планка и сверло имеют чаще всего пропорциональные размеры. Так, например, нижняя планка огневого прибора из могилы 107 могильника Янхай-1 имела размеры 23,2 × 1,6 см, а сверло 20,2 см в длину и 1,1 см в диаметре [Митько, 2011]. В то же время нижняя планка, обнаруженная А. Стейном в г. Лоу Лань, была в длину 9,5 см, а прикрепленное к ней шнурком сверло на 2 см короче. А. Стейн отметил, что сверло было обломано, и поэтому, вероятно, вышло из употребления [Stein, 1921а. Р. 436; 1921б. Pl. XXIV/LA V2]. Как показала серия экспериментов с получением огня с помощью лучка, значение имеет не длина сверла, а его толщина: тонкие сверла при излишнем давлении на верхнюю накладку часто ломаются [Сериков, 2005. С. 98].

Ала-гаилский огневой прибор был предметом коллективного пользования, о чем свидетельствуют небольшие размеры нижней планки. Этнографические описания и многочисленные современные эксперименты показывают, что при получении огня одним человеком ему приходится прижимать нижнюю планку ногой. Небольшие размеры планки из могильника Ала-Гаил-3 не позволяют этого сделать и требуют участия в процессе «высверливания» огня как минимум двух человек.

Наличие в центральной части нижней планки сквозного отверстия предполагает возможность подвешивания огневого прибора непосредственно к поясу. Однако, вероятнее всего, к этому отверстию на шнурке крепилось сверло. Подобный вариант соединения двух составных деталей прибора фиксируется по материалам коллекции А. Стейна. В то же время непосредственно к поясу могли подвешивать огнива, имеющие отверстие в концевой, а не в центральной части. Судя по графическим реконструкциям китайских специалистов, данный способ ношения деревянных огнив был характерен для легковооруженных сакских всадников Восточного Туркестана (рис. 2). Именно у них и близкого им населения Памира также существовала традиция помещения в могилу деревянных дощечек для добывания огня [Восточный Туркестан…, 1988. С. 180]. Ала-гаилский огневой прибор, помещенный в кожаную сумочку, находился за спиной погребенного мужчины и был приурочен к поясничному отделу. В области таза также была найдена роговая поясная пряжка с выступающим носиком [Кубарев, Шульга, 2007. С. 172–173]. Это позволяет предположить, что сумочка могла быть прикреплена к поясному ремню.

На всем протяжении развития скифской культуры в восточной части ее распространения мужчины-воины носили портупейные пояса, на которые подвешивались находившиеся в ножнах кинжалы, чеканы, колчаны, оселки, подвески, сумочки, возможно, зеркала, и другие предметы. Культурные инновации, отмечающиеся в различные хронологические периоды, затрагивали лишь портупейную фурнитуру, функциональность пояса оставалась неизменной [Шульга, 2007. С. 38].

Курган 1 датируется в пределах второй половины VI – V в. до н. э. [Кубарев, Шульга, 2007. С. 34]. Очевидно, ала-гаилская находка является наиболее ранней из известных поясных сумочек для хранения огневых приборов. Она находится в самом начале чрезвычайно продолжительной культурной традиции, протянувшейся от скифского времени через Средневековье к этнографическому времени, завершившемуся поясными кресальными сумкам тюрко-монгольского типа. Данных для создания общей картины типогенеза еще не достаточно, но вектор развития ведущих типов огневых приборов, использовавшихся населением Южной Сибири и Центральной Азии, просматривается, на наш взгляд, довольно отчетливо.

Аржанский огневой прибор, который, как и сам курган, относится к концу IX в. до н. э., также находился за спиной погребенного, но материалы раскопок не позволяют выяснить, каким образом он мог быть прикреплен на пояс и был ли вложен в поясную сумку.

Рис. 2. Графическая реконструкция сакского всадника с огневым прибором на поясе (рисунок из экспозиции музея г. Турфан, КНР)

Хронологически близок к дате кургана Аржан и курган 10 могильника Памирская I (Тамды) (VIII–VII вв. до н. э.) [Рябкова, 2010. С. 238]. Среди разнообразного и многочисленного инвентаря этого погребального комплекса были найдены нижняя планка и сверло, но данных для однозначной привязки их к поясной гарнитуре не достаточно.

В. К. Федоров, анализируя находки костяных ложечек в погребальных комплексах ранних кочевников, представил набор аргументов, позволяющих прагматично подойти к оценке колчана как полевой сумки с набором необходимых в повседневной жизни инструментов. Известно, что гориты имели по несколько отделений-карманов и один из них мог предназначаться для ремонтного набора, в состав которого входили точильные камни, ножи, шилья, костяные проколки, кочедыки – для развязывания узлов. Вместе со стрелами встречаются небольшие долота, инструменты с раскованным или заостренным кончиком [Федоров, 2013. С. 51, 57].

Не исключено, что в этот своеобразный «ремонтный набор» для текущей починки лука и стрел, колчанов и конской упряжи могли входить деревянные огневые приборы. При этом нельзя исключить и возможность их использования в обрядовой сфере. Однако в Южной Сибири находки горитов не столь частая находка даже в «замерзших» курганах [Полосьмак, 2001. С. 174–181]. Предположение о том, что при мобильном образе жизни небольшой и легкий прибор для получения огня могли не только подвешивать к поясу, но и помещать в колчан вместе со стрелами, может найти подтверждение либо быть опровергнутым в дальнейшем, по мере накопления нового материала.

Список литературы Деревянный огневой прибор скифского времени из могильника Ала-Гаил-3 в горном Алтае

- Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье. Очерки истории. М.: Наука, 1988. 456 с.

- Кубарев В. Д., Шульга П. И. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: Изд-во АлтГУ. 2007. 282 с.

- Мандельштам А. М. Исследование на могильном поле Аймырлыг (некоторые итоги и перспективы) // Древние культуры евразийских степей. Л.: Наука, 1983. С. 25-33.

- Митько О. А. Деревянные огневые приборы из памятников скифского времени на территории СУАР (Китай) // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб.; М.; Великий Новгород: Изд-во Ин-та истории материальной культуры РАН, 2011. Т. 1. С. 361-362.

- Полосьмак Н. В. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. 336 с.

- Рябкова Т. В. Памирская I, курган 10 (к вопросу о культурно-хронологических связях комплекса) // Древние культуры Евразии: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. А. Н. Бернштама. СПб.: Инфо-ол, 2010. С. 237-240.

- Сериков Ю. Б. К вопросу о сакральном назначении так называемых пряслиц // Археология Урала и Западной Сибири. Екатеринбург, 2005. С. 93-101.

- Фаган Б., ДеКорс К. Археология. В начале. М.: Техносфера, 2007. 592 с.

- Федоров В. К. Костяные ложечки в колчанах ранних кочевников // РА. 2013. № 2. С. 44-61.

- Шульга П. П. О конструкции раннескифских поясов с Алтая и прилегающих территорий // Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. С. 27-40.

- Joyce T. A. Note on a Number of Fire-Sticks from RUINED Sites on the South and East of the Takla-Makan Desert, Collected by M. A. Stein // Man. 1911. Vol. 11. No. 3. Р. 34-36.

- Stein A. Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China. Oxford: Clarendon Press, 1921а. Vol. 1. 547 p.

- Stein A. Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China. Oxford: Clarendon Press,1921б. Vol. 4. 362 р.