Деривация полных форм христианских личных имен в русском языке преднационального периода (на материале тверских памятников деловой письменности XVI–XVII вв.)

Автор: Ганжина Ирина Михайловна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Лингвистика

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию деривации территориальной системы форм христианских личных имен в преднациональный период. На материале антропонимов, зафиксированных в тверских деловых текстах XVI–XVII вв., рассматривается, как в народной речи происходила структурная перестройка полных форм мужских личных имен.

Христианское личное имя, каноническое имя, производная форма, квалитатив, финаль, псевдоформант

Короткий адрес: https://sciup.org/146121967

IDR: 146121967 | УДК: 811.161.1’373.23(470.331)

Текст научной статьи Деривация полных форм христианских личных имен в русском языке преднационального периода (на материале тверских памятников деловой письменности XVI–XVII вв.)

Собранные вместе, христианские личные имена (далее ХЛИ) представляют ценный культурно-исторический памятник, который, с филологической точки зрения, можно оценить прежде всего «как опыт заимствования имен в языки с иными системами, а также как результат их адаптации русским языком» [4, с. 45]. Тверские документы еще раз убеждают в том, что русский язык исключительно богат словообразовательными возможностями производных форм личных имен, и это позволяет согласиться с мнением В. И. Чернышева о необходимости изучать образование подобных форм «как особый вопрос русской грамматики» [6, с. 319].

Материалы памятников деловой письменности свидетельствуют о том, что антропонимия преднационального периода – это хорошо сложившаяся система форм ХЛИ, представленная большим числом различных разговорных форм полных имён, отлично приспособленных к русскому разговорному языку и давших огромное число всевозможных квалитативов.

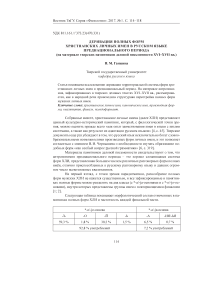

На первый взгляд, с точки зрения парадигматики, разнообразие полных форм мужских ХЛИ не кажется существенным, и все зафиксированные в памятниках полные формы можно разделить на два класса (с *-а/-ja-основами и с *-о/-jо-ос-новами), внутри которых представлены группы имен с повторяющимися финалями [1; 2].

Следующая таблица показывает морфологический состав отмеченных в памятниках полных форм ХЛИ и частотность каждой финальной части.

|

*-о/-jо-основа |

*-а/-ja-основа |

||||

|

-Ъ |

-О |

-Й |

-Ь |

-А |

-ИЯ/-ЬЯ |

|

59,3 % |

1,8 % |

30,2 % |

1,5 % |

6,5 % |

0,7 % |

|

92,8 % употреблений |

7,2 % употреблений |

||||

Однако в реальном употреблении полные народно-разговорные формы ХЛИ (не говоря уже о квалитативах) в средневековый период внутренне не едины, они чрезвычайно разнообразны и представлены большим количеством не только фонетических, но и морфологических вариантов, связанных прежде всего с фиктивным членением и формальным преобразованием основы антропонимов, при этом формальная модификация именных основ и мена финалей может не обязательно приводить к смене грамматической парадигмы.

Несмотря на то, что календарные имена не обладают в русском языке структурной членимостью, наличие у разных ХЛИ одинаковой финальной части приводило, как показывает материал, к обретению ими определённой ономастической самостоятельности и восприятию их в языковом сознании носителей как неких псевдоморфем, в результате чего в системе ХЛИ нередко возникали формально-ассоциативные отношения даже внутри одного класса. Так, внутри самой многочисленной группы с нулевой флексией (с орфографическим -Ъ на конце) можно выделить целый ряд псевдоформантов: -ан/-ян, -он, -ин, -ид, -ик/-ник), -им, -ис и др.; внутри группы с финалью -Й: - ий, -ей (форманты, изначально являвшиеся фонетическими, но в исследуемый период стилистическими вариантами), - ай , -ой и т. д.

Полные народные формы ХЛИ образовывались в результате существенной фонетической и словообразовательной адаптации заимствованных онимов. Деривационные процессы, происходившие в них, были связаны с изменениями в их финальной части и с взаимовлиянием псевдоформантов. Материал, содержащийся в деловых текстах преднационального периода, показывает, что морфологические варианты полных ХЛИ создавались в результате трех основных процессов: усечения, наращения и замены финальной части имени. Все эти процессы стали возможны потому, что существовали целые ряды канонических имен, объединенных общим конечным элементом, который стал передаваться в качестве суффикса другим именам, в результате чего происходило смешение именных форм. Таким образом, наряду с исконными формами, почти в каждом морфологическом типе имелся ряд полных личных имен с неисконными финалями, появившимися по аналогии.

Все три отмеченных процесса могли происходить почти с любой более или менее регулярно повторявшейся частью имени: так, - ей (-ий) могло и отпадать (наиболее частотный способ), и добавляться к формам, его не имевшим, и заменять собой другие финали; то же самое можно сказать о формах и на - а , и на - ия , и на твердый согласный ( -ик, -ан / -ян, -он, -ан, -им и др.). Ср.:

-

- полные формы с усечением финали: Меркул < Меркурий; Харлам < Хара-лампий. Ареф / Орех < Арефа; Окул < Акила; Малах / Молах < Малахия; Харит < Харитон, Зот / Изот < Зотик; Пантелей < Пантелеймон и мн. др.;

-

– полные формы с наращением финали (порой с усечением производящей основы): Иваник < Иван; Созонник < Созонт (ср. исконные канонические имена на - ик : Каллиник, Зотик, Стратоник); Манан < Мануил; Микитан < Никита (ср. исконные канонические имена на - ан : Адриан, Вассиан, Герман, Лукиан, Маркиан, Митрофан, и др.); Акинфей < Иакинф; Елизарий < Елеазар; Кирила < Кирилл; Викула < Викул; Карпа < Карп; Клемянта < Климент и др.;

-

- полные формы с заменой финали: Абросим / Авросим < Амвросий; Зотим < Зотик (ср. исконные имена на - им : Анфим, Иоаким, Герасим, Евдоким, Максим, Трофим, Онисим и др.); Самон < Самоило < Самуил (ср. исконные канонические формы на - он : Агафон, Артемон, Мирон, Родион, Ха-

- ритон и др.); Езекей < Иезекииль; Онтипей < Антипа, Орефей < Арефа, Захарей / Зохарей < Захария, Еремей < Иеремия; Савостей < Севастиан; Финодей < Афиноген; Калина < Каллиник и т. д.

Таким образом, применительно к формообразованию полных разговорных личных христианских имен, как показывает материал, в преднациональный период деривация происходила главным образом путём присоединения специальных языковых средств к производящей базе (морфемный, морфологический путь) и нередко являлась следствием воспроизведения, не всегда меняя парадигматическую характеристику имени. При этом одни конечные структуры являлись регулярными, другие же появлялись лишь эпизодически, случайно, порой отражая фонетические изменения имени.

Смешение различных имен, возникавшее в результате заимствования или замены конечных элементов, приводило к появлению многочисленных параллельных полных форм у одного и того же имени; с учетом же фонетического варьирования это число значительно увеличивается. Кроме того, число полных форм ХЛИ может быть увеличено и за счет их вычленения из квалитативов, фамильных прозваний, патронимов и топонимов, зафиксированных в тех же памятниках. Так, оним Лисейко позволяет говорить о существовании в прошлом полной разговорной формы *Лисей < Елисей, не зафиксированной документами в таком виде; квалитатив Офимко показывает, что он образован от полного варианта *Офим , и т. д.

В результате такого структурного освоения в исследуемый период многие ХЛИ образовали целые гнёзда полных разговорных форм с вариантностью суффиксальной структуры, являющейся в одних именах следствием преобразования, а в других – следствием воспроизведения модели либо канонического имени, либо наиболее употребительной народной формы. Именно конечные элементы, обладавшие регулярностью, позволяли образовавшимся новым формам полных ХЛИ входить в ономастический ряд и закрепляться в нем.

Таким образом, в результате многочисленных переплетающихся друг с другом морфологических, словообразовательных, фонетических процессов, часто сопровождаемых ассоциативными (в том числе иногда и лексико-семантическими) видоизменениями, антропонимическая картина преднационального периода – это хорошо сложившаяся система полных форм ХЛИ, представленная большим числом различных вариантов, отлично приспособленных к русскому разговорному языку. При этом число вариантов и форм одного и того же имени может значительно колебаться. Ср.: Вахромей , Ахром , Халамей , Вохрамей < Варфоломей; Василий, Василей, Василь, Васил < Василий; Данил, Данила, Данило < Даниил; Евстафий, Евстафей, Остафей, Остап, Остах < Евстафий; Захар, Захарей, Зохарей, Захарья < Захария; Порфирей, Перфирей, Перфилей, Перфур, Перхур, Перх, Перха < Порфирий; Алфе-рей , Алофер , Алфер , Афер , Алуфрей , Аферей < Елевферий; Афанас, Офонас, Афана-сей, Афонасей, Офонасей, Офонасий < Афанасий; Антипа, Антип, Онтипа, Онтип, Онтипей < Антипа и т. д.

Отмеченные тенденции часто сопровождались различными фонетическими процессами, многие из которых были спорадическими, порой единичными, однако некоторые из них имели системный характер и становились своеобразными «спутниками» определенных деривационных процессов, происходивших в ХЛИ.

Так, нельзя не отметить достаточно стабильно происходивший фонетический процесс, сопровождавший усечение финали: если в усеченном имени на конце слова оказывался согласный -Ф, то в подавляющем большинстве случаев наблюда- ем его переход в -Х: Дорох < Дорофей; Ерох < Иерофей; Остах < Евстафий; Темох < Тимофей; Орех < Арефа. Заметим при этом, что конечный -х в усеченной форме мог быть и исконным: Онтух < Евтихий; Малах / Молах < Малахия (интересно, что памятники отмечают и гиперкоррекцию, с обратной заменой х > ф: Онтуфей < Ев-тихий, Малафей < Малахия). Более того, этот согласный в виде формообразующего аффикса входил и в состав квалитативных форм ХЛИ: Демех / Демих < Дементий / Демид; Манух < Мануил; Мелех < Mелетий; Терех < Терентий и др. [3]. Всё это осложняет общий анализ и делает многие вопросы (в частности, о принадлежности имени к полной или квалитативной форме, о последовательности словообразовательной цепочки, об отнесенности формы к тому или иному ХЛИ и др.) спорными.

Происходившая в XVI–XVII вв. реструктуризация ХЛИ не всегда может быть однозначно осмыслена и интерпретирована, поскольку в этот период наблюдается неустойчивость, вариативность на всех уровнях антропонимической системы. Как показывает анализ, структурное переоформление, формально-ассоциативные отношения внутри антропонимического словообразования порой стирали разницу между полными и квалитативными формами, поскольку и те и другие могли иметь в своём составе одинаковые компоненты. Не всегда можно с достаточной стапенью уверенности считать ту или иную форму полным разговорным личным именем или квалитати-вом, поскольку конечные элементы - ей, -ан, -ай, -ик ( -ник ) и др. могли использоваться также для образования квалитативных форм. Частично при их разграничении можно учитывать такие критерии, как характер основы, морфонологические изменения, фонетический состав исходной основы, и тем не менее, вероятно, во многом это зависело от того, какое эмоциональное значение имели подобные конечные элементы в прошлом, однако установить в настоящее время этот фактор не представляется возможным. Полагаем, что в исследуемый нами исторический период, когда отсутствовали кодифицированные антропонимические нормы, отдельные онимы являлись переходными, пограничными между полными и квалитативными формами.

Материал деловых памятников тверской деловой письменности убедительно свидетельствует о том, что народные, бытовые формы ХЛИ русского средневековья были значительно разнообразнее и богаче, нежели в современном русском языке, и обладали широким диапазоном вариативности. Лишь со временем, спустя несколько веков, сформировались определенные антропонимические нормы, в результате чего одни разговорные полные формы ХЛИ утратились, другие стали считаться полными литературными формами, третьи – диалектными или просторечными. Так, многие из усеченных форм (с утраченными - ий /-ей или -а , -ия , а порой и некоторыми другими финалями, воспринимавшимися как форманты) отмечены в словарях современных личных имен как русские, разговорные или просторечные, которые, как замечают исследователи, вплоть до 1917 года считались простонародными, «деревенскими», нелитературными и «редко использовались в качестве официальных» [5, с. 29]. Тем не менее многие из подобных форм в настоящее время являются самостоятельными официальными именами.

DERIVATION OF THE FULL FORMS

Tver State University the Department of Russian Language

Список литературы Деривация полных форм христианских личных имен в русском языке преднационального периода (на материале тверских памятников деловой письменности XVI–XVII вв.)

- Ганжина И. М. Реструктуризация христианских личных имен в преднациональный период: имена на *-o (-ъ, -о)//Вопросы ономастики. 2015. № 1 (18). С. 165-174.

- Ганжина И. М. Реструктуризация христианских личных имён в преднациональ ный период: имена на -а, -ия//Вопросы ономастики. 2013. № 2 (15). С. 128-136.

- Ганжина И. М. Функционирование квалитативов христианских личных имен с Х-суффиксами в преднациональный период (на материале тверских памятников деловой письменности XVI-XVII веков)//Вестник Тверского государственного университета: Серия: Филология. 2005. № 2 (8). Вып. 3. С. 59-64.

- Суперанская А. В. Ваше имя? Рассказы об именах у разных народов. М.: Арма-да-пресс, 2001. 256 с.

- Угрюмов А. А. Русские имена. Вологда: Кн. изд-во, 1962. 118 с.

- Чернышев В. И. Русские уменьшительно-ласкательные личные имена//Чернышев В. И. Избранные труды: в 2 т. Т. 1. М.: Просвещение, 1970. С. 318-330.