Дернообразовательный процесс на мерзлотных почвах

Автор: Сариев А.Х.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 8, 2016 года.

Бесплатный доступ

Нарушение растительно-почвенного по-крова при освоении полезных ископаемых на Крайнем Севере требует последующего вос-становления поверхности техногенно нару-шенных земель. В статье раскрываются осо-бенности создания дерново-защитного слоя на поверхности тундры с помощью многолет-них злаковых трав с использованием приёмов биологической рекультивации на севере Крас-ноярского края. Опытным путем получены данные по качественным и количественным характеристикам формирующегося дернового покрытия, особенностям роста и развития корневой системы растений в условиях вечной мерзлоты, выявлены перспективные виды и сорта многолетних злаковых трав для борьбы с водной эрозией. Ускоренное создание дерно-вого слоя из сеяных многолетних злаковых трав эффективно уменьшает переход по-верхностных горизонтов почвообразующей породы в тиксотропное состояние и снижает кинетическую энергию водных потоков. Осо-бенно интенсивное формирование дерново-защитного покрова наблюдается в первые три года. Поступательное увеличение каче-ственных и количественных характеристик искусственно создаваемого защитного слоя наблюдается у низовых злаковых трав. Это связано с появлением на третий год жизни помимо вегетативного развития ещё и гене-ративного: травы начинают формировать полноценные семена, прорастающие в после-дующие годы. У верховых злаковых трав се-менного размножения на всем протяжении ис-следований не наблюдалось. Их слабые дерно-образующие свойства также обусловлены низ-кой плотностью травостоя и слабой зимо-стойкостью. Для защиты от водной эрозии поверхности нарушенных земель предлагает-ся создание дернового слоя путем посева ни-зовых многолетних злаковых трав мятлика лугового и овсяницы красной с одновременным внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K90. Для ускоренного создания дерново-защитного слоя на поверхности техногенно нарушенных земель нами предлагается посев многолетних низовых злаковых трав мятлика лугового и овсяницы красной с одновременным внесением минеральных удобрений в дозе N60P60K90.

Водная эрозия, много-летние злаковые травы, дернообразователь-ный процесс, качество дернины, корневая сис-тема

Короткий адрес: https://sciup.org/14084764

IDR: 14084764 | УДК: 502.654:

Текст научной статьи Дернообразовательный процесс на мерзлотных почвах

Введение . На енисейском Крайнем Севере в результате антропогенной деятельности нарушается растительно-почвенный покров тундры, и, как следствие, получают развитие эрозионные процессы. Из-за транспортных, коммуникационных, строительных работ уничтожается верхний деятельный слой осваиваемой территории и оголённые участки представляют собой потенциальные очаги зарождения водной эрозии. Опасность её состоит в том, что рельеф местности носит склоновый характер и образующиеся в начале лета бурные потоки талой воды смывают огромные пласты формирующейся почвы и почвообразующих пород, оголяют нижележащие горизонты и создают предпосылки для образования активных оврагов. Велик риск развития этого процесса под несущими опорами нефтегазовых магистралей, что может вызвать провисание трубопроводов и послужить причиной техногенной аварии. По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в результате деятельности промышленных предприятий из сельскохозяйственного оборота исключено более 20 млн га оленьих пастбищ. Под воздействием транспорта нарушен растительный покров на площади 1 млн га [1].

Для ускоренного восстановления техногенно нарушенных земель важно своевременно провести рекультивационные мероприятия. Действенным способом в защите поверхностного слоя тундры является создание дернового покрытия с помощью многолетних злаковых трав. Сотрудниками ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики» исследовательские работы по данной теме ведутся на протяжении 40 лет (с 1974 г.) [2].

Результаты исследований последних лет мы попытались отразить в настоящей статье.

Цель исследований. Выявление особенностей формирования дернового слоя у многолетних злаковых трав в качестве защитного покро- ва от эрозионных процессов при восстановлении техногенно нарушенных земель.

Задачи исследований :

-

- исследовать качественные и количественные характеристики формирующегося дернового слоя (толщина, сопротивляемость на разрыв, плотность травостоя, масса корней);

-

- изучить особенности роста корневой системы сеяных злаков на мерзлотных почвах;

-

- выявить перспективные виды трав для ускоренного создания дерновозащитного слоя на поверхности техногенно нарушенных земель в борьбе с водной эрозией.

Условия и методика проведения исследований. Работа выполнена в лесотундровой зоне енисейского Крайнего Севера на техногенно нарушенных землях в 2006–2013 гг. Размещение повторностей вариантов рендомизированное. Посев трав проводили после механической обработки почвы путем 2-кратного фрезерования фрезой ФБН-1,5. Норма высева семян – 100 кг/га. Повторность в опыте четырехкратная. Площадь опытной делянки 35 м2, учетная площадь делянки 25 м2, ширина защитных полос 0,5 м. Опыт расположен на тундровых торфяноглеевых мерзлотных почвах. Почва в слое 0– 20 см в год закладки содержала: гумуса – 3,8– 4,1%; легкогидролизуемого азота – 13,4– 14,2 мг/100 г почвы; подвижного фосфора – 2,2– 3,4; обменного калия – 6,5–7,1 мг/100 г почвы.

В опыте изучались: травосмесь из низовых многолетних злаковых трав – мятлик луговой и овсяница красная; травосмесь из верховых злаковых трав – пырейник сибирский, кострец безостый, овсяница луговая. Третий вариант был представлен травосмесью из низовых и верховых злаковых трав. Удобрения в дозе (N 60 P 60 K 90 ) на опытном участке вносили ежегодно. В качестве удобрений использовалось комплексное минеральное удобрение – азофоска.

Закладка опыта, учёты и наблюдения проводились по методике ВНИИ кормов (1971), математическая обработка данных учёта урожая – по Б.А. Доспехову (1985), химический анализ растительных и почвенных образцов по методике Е.В. Аринушкиной (1970) [3–5].

Качество дернины определяли методом С.С. Шаина (1956) [6] по весу единицы объёма 1 см3 высушенной дернины: с помощью металлического бура-шаблона вырезали учётную площадку размером 10х10 см на глубину 10– 15 см. Вытряхивали имеющуюся снизу почву, мало связанную с корнями. Оставшаяся часть пред- ставляет собой собственно дернину, состоящую из переплетения корней хорошо скрепленной ими минеральной частью почвы. Таким образом, дернина состоит из минеральной части, т.е. почвогрунта и органической части (подземные органы растений). На уровне поверхности срезали травостой и высушивали на солнце до постоянного веса. Полученный постоянный вес делили на объем учётной дернины, который выражают в кубических сантиметрах. Единица объема минеральной части дернины всегда весит много больше, чем такая же единица высушенной органической части. Чем больше в исследуемом образце высушенных корней, корневищ и оснований побегов, тем меньше вес единицы объема учетной дернины, тем выше её качество. Оценку высушенной дернины проводили по весу 1 см3 в граммах: дернина хорошего качества 1,1–1,3; удовлетворительного 1,3–1,5; и неудовлетворительная – при весе более 1,5.

Оценку дернины в зависимости от её сопротивления на разрыв (в кг на 1 см2) определяли по Шаину (1956): отличная – при сопротивлении более 0,2; хорошая – 0,12–0,13; удовлетворительная – 0,06–0,11; плохая – меньше 0,06. Дёрн удовлетворительного качества обеспечивает эрозионную устойчивость откосов, а при отличном качестве оказывает сопротивление деформациям оползневого характера.

Кроме того, качество дернины оценивали по Смелову в зависимости от количества побегов на площади 100 см2: отличная – более 100 побегов, хорошая – 50–100 побегов, удовлетворительная – от 25 до 50, плохая – меньше 25 [7].

Природно-климатические условия района исследований определяются влиянием Северного Ледовитого океана и многолетней мерзлотой почв. Среднегодовая температура воздуха всегда отрицательна и в среднем составляет -12,4оС. Средняя температура самого теплого месяца (июля) +14,0°С. Вегетационный период длится около 90 дней. Сумма эффективных температур выше +5оС составляет в среднем 854оС, выше +10оС – 457оС, сумма осадков за год – 519 мм, в период вегетации растений – 165 мм.

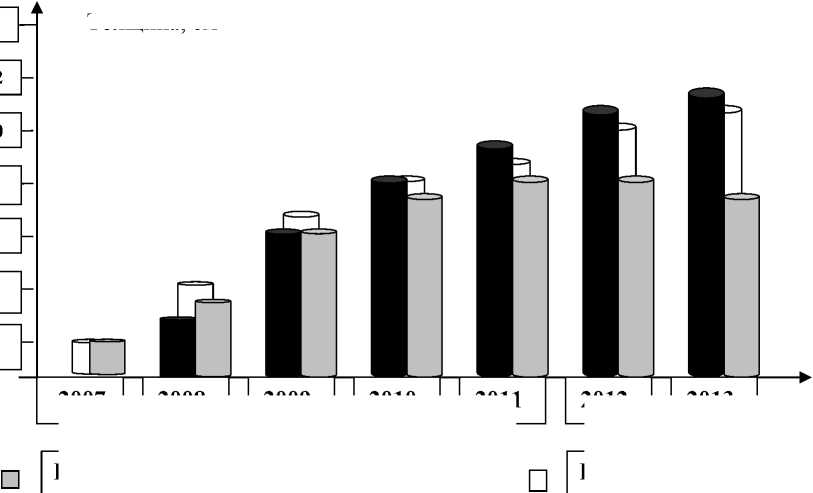

Результаты исследований. Качество дернины, образуемой многолетними злаками, играет важнейшую роль в укреплении поверхности тундры от оползневых и эрозионных процессов. Одним из показателей качества дернины является её толщина. В первые два года жизни растений (2007–2008 гг.) дернина начинает только формироваться. Плотность травостоя и корне- вой массы маленькая, сопротивляемость на разрыв слабая. К концу первого года жизни (2007) на 25 августа у низовых злаков дёрн не сформировался, толщина формирующегося дерна у верховых злаковых трав и травосмеси из низовых и верховых злаков была одинаковой – 2,0 см (рис.).

Наиболее активно процесс дернообразова-ния идет на второй и третий год жизни растений (2008–2009). Темпы роста у верховых злаков возрастают в 2 раза, травосмеси из низовых и верховых злаков в 2–2,5 раза по сравнению с предыдущим годом (2007). Наиболее интенсивно развиваются низовые злаковые травы: на конец августа 2009 г. толщина дерна у низовых и верховых злаков уравнивается и составляет 6 см, у травосмеси из низовых и верховых злаков – 7 см. На четвертый год (2010) темпы роста дернообразовательного процесса замедляются. По скорости нарастания дернового слоя низовые злаки достигают вариант с травосмесью из низовых и верховых злаков: толщина дерна составила у них по 8 см, у верховых – 7 см. Дальнейшие исследования показали, что начиная с четвёртого года жизни процесс нарастания дерновой прослойки в глубину снижается и начинается уплотнение формирующегося дерна вновь образующимися корнями и корневищами. Увеличение веса и объёма подземной массы у низовых злаковых трав и травосмеси из низовых и верховых злаков с годами идет по нарастающей, у верховых злаков по убывающей траектории. Связано это скорее всего со способом размножения трав и зимостойкостью. После третьего года жизни у низовых злаковых трав, помимо вегетативного размножения, появляется ещё и генеративный способ размножения, так как начинают формироваться полноценные семена, дающие в последующем всходы. Долгосрочные зимы (более 8 месяцев) и частые морозы ниже -40оС негативно влияют на рост и развитие верховых злаков. Гибель части растений вызывает образование пустотных участков, омертвение дернового слоя. Начиная с четвёртого года жизни отмечается выпадение верховых злаков из общей массы травостоя и замещение их разнотравьем и отдельными видами местных злаковых трав. Также есть вероятность зависимости растений от уровня развития узла кущения. Формирование узла кущения по почвенному горизонту у низовых злаковых трав идёт ниже, чем у верховых злаков.

Толщина, см

годы

Верховые злаки

Низовые злаки

Низовые +верховые

Динамика формирования дернового слоя злаковых трав в лесотундровой зоне, г. Норильск (2007–2013 гг.)

Качество молодой дернины оценивали по весу единицы объёма 1 см3 высушенной дернины в граммах. В среднем за 2007–2013 гг. были получены следующие результаты: низовые злаки – 1,1 – дернина хорошего качества; травосмеси – 1,3 – дернина хорошего качества; верховые злаки – 1,5 – удовлетворительного качества.

Проведенные в 2010–2013 гг. исследования по сопротивляемости дернины на разрыв, по Шаину (1956), показали в среднем следующие результаты: низовые злаковые травы – отлично – 0,2 кг/см2; травосмеси – хорошо – 0,13; верховые – удовлетворительно – 0,09 кг/см2.

Большое значение в ускоренном задернении нарушенного участка отводится количеству растений на единицу площади – плотности травостоя. По этому показателю низовые злаковые травы и травосмесь из низовых и верховых злаков в 1,5–2 раза опережают развитие верховых злаков. За первые 4 года жизни (2007–2010 гг.) в среднем плотность травостоя у низовых злаковых трав составила 4500 шт/м2, у травосмеси из низовых и верховых злаков – 3500, у верховых злаков – 2100 шт/м2. Давно замечено наличие высокой положительной корреляции между весом и объёмом подземных органов [7]. Почти такая же высокая положительная корреляция установлена, с одной стороны, между объёмом и весом подземных органов, количеством побегов на единицу площади – с другой. Последнее объясняется тем, что у злаков каждый из побегов формирует свои корни. Однако с возрастом эти соотношения могут изменяться. На этом основании принято считать, что для молодой дернины подсчет надземных побегов может служить надёжным методом её биологической характеристики, что подтверждают данные наших исследований (табл.).

Как видно из таблицы, наиболее высокие показатели отмечены у низовых злаковых трав. На 2013 г. количество растений на 100 см2 у них составляет в среднем 138 шт., что в 1,3 раза выше, чем у травосмеси из верховых и низовых злаковых трав, и в 3,5 раза выше, чем у верховых злаков. Наши исследования в районе Пе-ляткинского газоконденсатного месторождения (2006–2009) также подтверждают высокую плотность травостоя в травосмеси из низовых злаковых трав [8]. Удовлетворительное качество дернины у верховых злаковых трав на протяжении исследований, начиная с пятого года жизни (2011), сохранялось благодаря внедрению в травостой местных видов разнотравья и злаков, так как присутствие сеяных верховых злаковых трав с каждым годом уменьшалось.

Оценка дернины в зависимости от количества надземных побегов

|

Вариант |

Год |

Оценка качества дернины, в ср. шт/100 см2 |

|||

|

Плохая |

Удовл. |

Хор. |

Отл. |

||

|

Низовые злаковые травы |

2009 |

- |

44 |

- |

- |

|

2010 |

- |

- |

58 |

- |

|

|

2011 |

- |

- |

81 |

- |

|

|

2012 |

- |

- |

- |

107 |

|

|

2013 |

- |

- |

- |

138 |

|

|

Верховые злаковые травы |

2009 |

23 |

- |

- |

- |

|

2010 |

- |

26 |

- |

- |

|

|

2011 |

- |

31 |

- |

- |

|

|

2012 |

- |

35 |

- |

- |

|

|

2013 |

- |

39 |

- |

- |

|

|

Травосмесь низовые + верховые злаковые травы, 50х50 |

2009 |

- |

37 |

- |

- |

|

2010 |

- |

48 |

- |

- |

|

|

2011 |

- |

- |

63 |

- |

|

|

2012 |

- |

- |

82 |

- |

|

|

2013 |

- |

- |

- |

105 |

|

Несмотря на меньшую, чем у травосмесей, толщину дернового слоя, низовые злаки формируют наиболее плотную дернину, что намного увеличивает защитные функции почвы против эрозии. Наблюдения показывают, что качество дерна и её толщина оптимальны в посевах низовых злаков.

Плотность травостоя имеет немаловажную роль в уменьшении глубины оттаивания мерзлого грунта на восстанавливаемой поверхности тундры в летний период. Чем больше количество растений на единицу площади, тем плотнее дернина, тем меньше прогревается почва. Это снижает зарождение тиксотропного состояния почвообразующих пород. Дернина и ежегодно образующаяся подстилка, обладая высокой влагоемкостью и хорошей водопроницаемостью, легко впитывают воду и хорошо сохраняют в минеральном верхнем горизонте некапиллярные поры, созданные почвенной фауной и корнями, что также благотворно влияет на стабильное состояние температуры приземного слоя.

Близость мерзлотного экрана, который не даёт распространяться корням вниз, одновременно является катализатором образования корней и корневищ в том деятельном слое, который лучше прогревается полярным солнцем. По данным С.П. Коссовича (1906) [9], установлено, что чем ниже температура почвы, тем медленнее в неё проникают корни. При температуре почвы +26...+30оС корни проходили че- рез слой почвы в 30 см за 14 дней, а при +6...+8оС – за 30 дней. Вес корней у всех растений, подвергавшихся воздействию пониженных температур, был выше, чем у остальных.

Круглосуточный полярный день (с 19 мая по 25 июля) и малая глубина действующего почвенного горизонта способствуют интенсивному наращиванию массы корневой системы. Иначе чем объяснить 3–4-кратное превышение массы корней над надземной массой растений в условиях тундры? Заметим, что такое в других природных зонах не наблюдается. Проведенные в 2013 г. наблюдения за корневыми системами сеяных трав показали, что масса корней в дерновом слое 0–20 см больше у низовых злаковых трав: у мятлика лугового – 102,0 ц/га, овсяницы красной – 94,0 ц/га. В то время как у верховых злаковых трав масса корней составила в среднем 71,0 ц/га.

Результаты исследований показывают, что для ускоренного создания дерновозащитного слоя нарушенной поверхности тундры лучше всего подходят низовые злаковые травы мятлик луговой и овсяница красная. Верховые злаковые травы кострец безостый, пырейник сибирский, овсяница луговая не формируют дернину хорошего качества из-за слабой плотности травостоя и низкой зимостойкости.

Выводы

-

1 . Создание дернового слоя из многолетних злаковых трав на техногенно нарушенных землях снижает кинетическую энергию водных потоков, уменьшает переход поверхностных слоев почвообразующих пород в тиксотропное состояние, защищает поверхность тундры от водной эрозии.

-

2. Интенсивное формирование дернового слоя наблюдается в первые три года жизни злаковых трав. Далее идет замедление роста корней в глубину; более активно идёт процесс увеличения подземной массы в слое 0–12 см.

-

3. Во все годы исследований поступательное увеличение качественных и количественных характеристик по формированию дернового слоя наблюдалось у низовых злаковых трав: толщина дерна – 12 см; качество дерна по весу 1 см3 – 1,1 г – хорошее; по сопротивляемости дернины на разрыв – 0,2 кг/см2 – отличное; качество дернины по количеству надземных побегов, шт/100 см2 – 138 – отличное. Данные по остальным травосмесям достоверно ниже.

-

4. Наиболее слабыми дернообразующими свойствами на мерзлотных почвах обладают верховые злаковые травы: пырейник сибирский, кострец безостый, овсяница луговая. Обусловлено это низкой плотностью травостоя, слабой зимостойкостью, отсутствием генеративного способа размножения.

-

5. Для ускоренного создания дерновозащитного слоя на поверхности техногенно нарушенных земель нами предлагается посев многолетних низовых злаковых трав мятлика лугового и овсяницы красной с одновременным внесением минеральных удобрений в дозе N 60 P 60 K 90 . В местах, доступных для механической обработки, перед посевом рекомендуется 2-кратное фрезерование почвы фрезой ФБН-1,5.

-

3. Методика опытов на сенокосах и пастбищах. Ч. I, II / Всесоюз. НИИ кормов им. В.Р. Вильямса. – М., 1971. – 404 с.

-

4. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. – М., 1970. – 342 с.

-

5. Доспехов. Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

-

6. Шаин С.С. Укрепление откосов железнодорожного земляного полотна травосеянием // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та транспортного строительства. – 1956. – Вып. 18.

-

7. Смелов С.П. Установление объективных показателей качества дернины на летных полях // Сб. мат-лов по агротехнике и маскировке летных полей. – М., 1943. – Вып. 5.

-

8. Сариев А.Х., Зеленский В.М . Травосмеси и нормы высева многолетних злаковых трав при биологической рекультивации нарушенных земель // Вестник КрасГАУ. – 2009. – № 5. – С. 40–45.

-

9. Коссович С.П. Влияние развития растений при низкой почвенной температуре в первый период роста на испаряющую особенность // Опытная агрономия. – СПб., 1906. – Вып. 1.

Список литературы Дернообразовательный процесс на мерзлотных почвах

- Зеленский В.М., Мухачев А.Д. Традицион-ное природопользование на Таймыре//Север: проблемы периферийных террито-рий. -Сыктывкар, 2007. -С. 351-373.

- Дергунов И.С., Брызгалова Н.В. Изучение возможности биологической рекультивации хвостохранилища обогатительной фабрики Норильского горно-металлургического ком-бината им. А.П. Завенягина: промежуточный отчет НИИСХ Крайнего Севера. -Но-рильск, 1977.

- Методика опытов на сенокосах и пастби-щах. Ч. I, II/Всесоюз. НИИ кормов им. В.Р. Вильямса. -М., 1971. -404 с.

- Аринушкина Е.В. Руководство по химиче-скому анализу почв. -М., 1970. -342 с.

- Доспехов. Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -351 с.

- Шаин С.С. Укрепление откосов железнодо-рожного земляного полотна травосеянием//Тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та транс-портного строительства. -1956. -Вып. 18.

- Смелов С.П. Установление объективных показателей качества дернины на летных полях//Сб. мат-лов по агротехнике и мас-кировке летных полей. -М., 1943. -Вып. 5.

- Сариев А.Х., Зеленский В.М. Травосмеси и нормы высева многолетних злаковых трав при биологической рекультивации нару-шенных земель//Вестник КрасГАУ. -2009. -№ 5. -С. 40-45.

- Коссович С.П. Влияние развития растений при низкой почвенной температуре в пер-вый период роста на испаряющую особен-ность//Опытная агрономия. -СПб., 1906. -Вып. 1.