Деструктивно-некротические процессы костно-хрящевого комплекса грудины при инфекционно-воспалительных осложнениях после хирургических операций на открытом сердце

Автор: Касатов Анатолий Владимирович, Четвертных Виктор Алексеевич, Щеткина Ирина Николаевна, Трефилова Юлия Викторовна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности и степень выраженности декструктивно-некротических процессов костно-хрящевого комплекса грудины при различных клинических формах инфекционно-воспалительных осложнений, возникших после операций на открытом сердце. Установлено, что у пациентов с диагнозом нестабильность грудины патоморфологические изменения костной ткани грудины развиваются в области продольного разреза. Они характеризуются поражением костного мозга, нарушением кровоснабжения, формированием очагов нагноения и некроза костной ткани. У пациентов с диагнозами «остеомиелит и стерномедиастинит» деструктивно-некротические процессы распространяются на различные участки костно- хрящевого аппарата грудины, сопровождаются развитием очагов полной деструкции кости, образованием секвестров и свищевых ходов. В ряде случаев гнойный процесс распространяется на плевру и средостение. Этиопатогенами наиболее выраженных патоморфологических процессов являлись Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.

Деструктивно-некротические процессы, патологическая морфология, кардиохирургия, открытое сердце

Короткий адрес: https://sciup.org/143177261

IDR: 143177261

Текст научной статьи Деструктивно-некротические процессы костно-хрящевого комплекса грудины при инфекционно-воспалительных осложнениях после хирургических операций на открытом сердце

Касатов А.В., Четвертных В.А., Щеткина И.Н., Трефилова Ю.В. Деструктивно-некротические процессы костно-хрящевого комплекса грудины при инфекционно-воспалительных осложнениях после хирургических операций на открытом сердце// Морфологические ведомости.- 2018.- Том 26.- № 3.- С. 18-22. (26).03.18-22

Введение . Изучение патоморфологических изменений в тканях при инфекционно-воспалительных процессах в месте хирургического вмешательства важно для определения тактики и объемов хирургического лечения, оценки репаративных возможностей поврежденных тканей. Особенно значимы такие исследования при осложнениях после кардиохирургических вмешательств с учетом области расположения жизненно важных органов и системы крово- и лимфообращения в зоне средостения. По данным различных авторов причиной возникновения осложнений могут быть как экзо-, так и эндогенные источники инфицирования, которые могут индуцировать различную степень поражения органов и систем с первичным вовлечением в процесс различных тканей [1 -3]. Чрезвычайно существенным является определение степени деструктивных изменений тканей в месте послеоперационного вмешательства при инфекционно-воспалительных состояниях после операций на открытом сердце с транс-стернальным доступом, осложняющихся расхождением операционного шва грудины, остеомиелитом костно-хрящевого комплекса грудины и ребер, стерномедиастинитом. В предыдущей статье мы сообщали о патоморфологических изменениях только костной ткани грудины при хроническом остеомиелите, развившемся у пациентов после кардиохирургических операций со стернальным доступом [4]. В настоящем исследовании анализируются данные по степени выраженности, особенностям деструктивно-некротических процессов костно-хрящевого аппарата грудины при различных клинических формах инфекционно-воспалительных осложнений после операций на открытом сердце.

Цель исследования – анализ степени тяжести развития деструктивно-некротических процессов костно-хрящевой части грудины и ребер при различных клинических формах пост-стернотомических инфекционно-воспалительных осложнений.

Материалы и методы исследования. Для исследований использовали образцы костной и хрящевой тканей, резецированных во время хирургического вмешательства, от 11 пациентов (7 мужчин и 4 женщин). Возраст пациентов колебался составлял от 45 до 70 лет. Основными диагнозами были «нестабильность грудины» (3 пациента), «гнойный деструктивный остеомиелит грудины» (6 пациентов) и «стерномедиастинит с поражением грудины и ребер» (2 пациента).

Материал фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине от 3-4 дней до недели, затем промывали в проточной воде в течение 24 часов. После промывки проводили обезвоживание в спиртах возрастающей крепости (от 700 до 960), меняя спирты каждые сутки. Затем материал декальцинировали, помещая его в трилон Б, в течение последующих 3–4 месяцев. Декальцинатор (трилон Б) меняли ежедневно. После декальцинации материал вновь промывали водопроводной водой в течение 24 часов, затем помещали в 960 спирт, меняя его трижды через сутки, после чего обрабатывали абсолютным спиртом (1000) в течение 12 часов. Впоследствии по общепринятой методике материал заливали в парафин с воском и целлоидин с касторовым маслом в соотношении 1:1. Срезы толщиной 5-6 мкм готовили на микротоме марки МС-2 производства фирмы Точмедприбор (Харьков) и окрашивали гематоксилином-эозином. Всего приготовлено и изучено 220 препаратов, по 20 от каждого пациента из различных отделов костно-хрящевого ткани грудной клетки, которые исследовали с помощью микроскопа марки МС-50 (фирмы Micros, Австрия), при увеличении 70 и 400 Фотосъемку препаратов осуществляли в программе Scope Photo при помощи фотокамеры для микроскопа САМ V-200 фирмы Vision (Австрия).

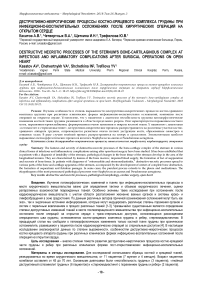

Результаты исследования и их обсуждение . У всех пациентов с диагнозом «нестабильность грудины» инфекционный процесс, как правило, локализуется в центральных отделах кости в области продольного разреза грудины, где прежде всего происходит нарушение микроциркуляции крови, приводящее к значительному нарушению трофики костной ткани. В концевых отделах, особенно мелких сосудов, замедляется кровоток с образованием тромбов. Патологический процесс поражает костный мозг, который приобретает сначала темновато-красный цвет, сменяющийся затем желтоватым оттенком. Инфекционные очаги сливаются, образуя гнойные полости различной величины. Колонии микроорганизмов располагаются в межтрабекулярных зонах миелопоэза, способствуя гнойному воспалению. Распространению инфекции вдоль кости благоприятствуют не только нагноившиеся участки кости, но и значительное число отверстий во взаимосвязанных костных перегородках. Воспалительный процесс обусловливает изменение рН среды, которое наряду с локальным отеком, активностью лейкоцитов и нарушением гемоциркуляции, в совокупности приводят к омертвению тканей. Нагноение распространяется также через питательные каналы, обусловливая одновременно в очаге тромбоз артерий и вен. В подобной ситуации гной скапливается под надкостницей, в которой находятся остеобласты и кровеносные сосуды (рис. 1).

Соединительная ткань надкостницы, как известно, подразделяется на два слоя – внутренний (камбиальный), в котором находятся последовательно стволовые клетки, преостеобласты и фибробласты; между остеобластами располагаются капиллярные сети, которые при остеомиелите поражаются прежде всего. Происходит их тромбоз, разрыв стенок и кровоизлияния. Над внутренним слоем располагается наружный, состоящий из плотной волокнистой соединительной ткани, представленной в большей степени коллагеновыми волокнами, а также небольшим количеством эластических волокон и фибробластов; между ними располагается сеть кровеносных и лимфатических сосудов. Важно, что коллагеновые волокна одновременно крепят надкостницу к кости за счет их проникновения в кость (прободающие волокна Шарпея). За счет их при остеомиелите гнойные массы определенное время находятся в поднадкостничном пространстве, не прорываясь наружу. Все указанные процессы в той или иной степени распространяются вдоль грудины по линии ее разреза.

В итоге частичный послеоперационный некроз смежных участков грудины с одновременным развитием нагноительного процесса и некрозом ее костных балок приводит к нарушению прочности соединения и возникновению подвижности кости в зоне операции. Краевой характер некроза костной ткани по всей линии разреза грудины протекает неравномерно, что обусловливает образование зазубренного стыка оперированной кости. У пациентов с более тяжелыми клиническими формами осложнений гнойный процесс во всех случаях захватывает не только зону разреза грудины, но и начинает распространяться на соседние участки. Особенно ускоренно это происходит в области швов, где кость прокалывается, и создаются условия для дополнительного инфицирования тканей. Как и в области разреза кости, здесь повреждаются сосуды надкостницы, костные перекладины и костный мозг. В результате развиваются те же патологические изменения кости, что и в области разреза. В итоге вокруг шовного материала возникает расширяющаяся круговая зона некроза костной ткани. Более того, в последующем она сливается с подобными участками, распространяющимися от линии разреза грудины в поперечном направлении.

Как правило, на границе некротизированной и живой ткани в результате реактивного воспаления образуется грануляционный вал. При этом гистологическая картина некробиотических процессов также неравнозначна. Имеются участки как незрелой грануляционной ткани с большим количеством распадающихся нейтрофилов, вакуолизированных макрофагов и плазматических клеток, так и более зрелые зоны – с образованием фиброзной ткани. В ряде случаев по краю грануляционной ткани встречаются очаги грубоволокнистой кости. Подобного рода кость не подвергается оссификации и нередко разрушается остеокластами. Последние определяются и в живой кости на границе с некротизированной тканью. В некоторых препаратах фиброзирующаяся грануляционная ткань иногда формирует так называемую «пиогенную мембрану», инфильтрированную первоначально лейкоцитами, которые мигрировали в формирующиеся секвестральные полости. Такая полость, как правило, окружается секвестральной капсулой, состоящей из грубоволокнистой и пластинчатой кости. Под капсулой выявляются мелкие и несколько укрупненные пространства, заполненные грануляциями, гноем и секвестрирующимися участками костной ткани. Однако, капсула не является полноценным изолирующим материалом, содержит щели и отверстия, через которые выделяется гноеродная масса, распространяющаяся на прилегающие участки.

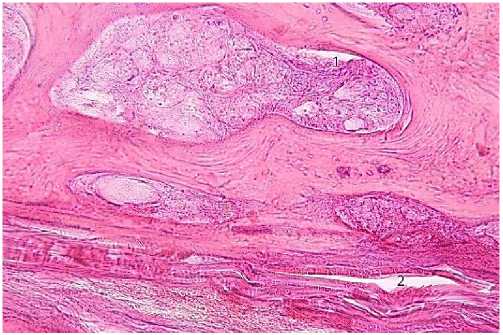

После расплавления гноем фиброзной части надкостницы у этой группы пациентов в различных участках грудины образуются секвестры, при этом их величина, локализация и скорость распространения различны (рис. 2). Более того, гнойный процесс распространяется и на мышечную ткань. Этот процесс сопровождается не только тромбозом артерий и вен, расплавлением мышечных волокон и соединительной ткани, но и массивными кровоизлияниями. В зонах, где наблюдается относительно медленное развитие секвестров, активность остеобластов на предсуществующих перегородках кости приводит к их утолщению. В этом случае развиваются аномально уплотненные секвестры, которые разрушаются медленнее, чем другие. Возможно, это обусловлено различной степенью предшествующей обсемененности бактериями тех или иных частей грудины. С другой стороны, подобное явление может быть обусловлено чередованием процесса усиления и частичного затухания воспалительной реакции (в ходе общего и местного лечения), при котором активизируются остеобластические элементы. Одной из причин может являться также реактивное усиление деятельности остеобластов надкостницы и ячеек кости, соседствующих изначально с секвестральной полостью. В случае рассасывания мелких секвестров наблюдаются выраженные репаративные процессы на их периферии с временным образованием новых костных балок, постепенно заполняющих образовавшийся дефект.

Рис. 1. Образование гнойных очагов в кости и в поднадкостничном пространстве (1), расслоение надкостницы (2). Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х100.

Рис. 2. Секвестрация костных балок, обширный гнойный очаг (1) и формирование более мелких очагов в в костных останках (2), разрушение тонкостенных сосудов (3), кровоизлияния (4), тромбоз сосудов (5). Окр.: гематоксилином-эозином. Ув.: х200.

Развитие хронического остеомиелита так или иначе на всем протяжении грудины характеризуется не только различным течением, но и различным исходом. Мозаичность поражения костной ткани - от начальных стадий воспалительного процесса до образования секвестров, частичной регенерации костной ткани и формирования зон склерозирования кости, а также возникновения свищевых ходов в мышечной ткани и кровоизлияний, обусловлена в первую очередь неравномерностью распространения гнойного процесса вдоль грудины.

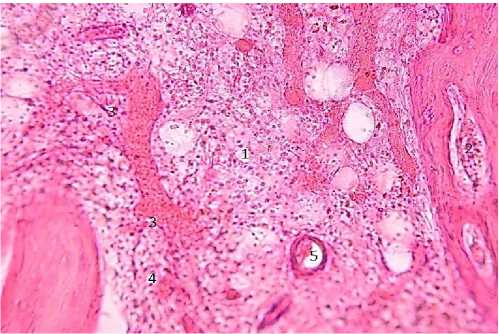

Рис. 3. Деструктивные изменения гиалинового хряща. Окраска: гематоксилин-эозином. Ув.: х600.

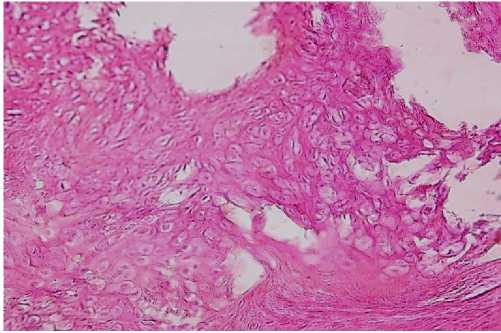

В далеко зашедших случаях зоны разрушения кости полностью доминируют над явлениями регенерации костной ткани и начинают распространяться также и на костно-хрящевые сочленения и ребра. Этот процесс сопровождается прорывом гноя в мягкие ткани одновременно в нескольких местах, являясь причиной образования обширной параоссальной и околохрящевой флегмоны. Соседствующей с грудиной глиалиновый хрящ является бессосудистым образованием (за исключением надхрящницы), поэтому процесс в нем протекает несколько иначе, несмотря на то, что первые этапы, связанные с поражением сосудов надхрящницы, являются сходными. Тромбоз артерий и вен надхрящницы, как и в кости, нарушает питание хряща. В результате происходит быстрая гибель всей надхрящницы с расплавлением ее волокнистых структур и камбиальных элементов, полная отслойка от хряща. И если при остеомиелите процесс первоначально развивается эндостально, то при поражении хряща развивается хондролиз, в результате которого хрящ либо разделяется на островки, либо наблюдается его краевое расплавление (рис. 3). На месте разрушающегося хряща развивается грануляционная ткань, которая в дальнейшем частично рубцуется, особенно при затухании процесса остеомиелита, или сохраняется более длительное время, захватывая все большие пространства. В этом случае по ее краю иногда можно заметить формирование новых хрящевых островков, быстро теряющих, однако, структурность, напоминая больше тени с неясными очертаниями хрящевых клеток. Складывается четкое представление, что разрушение хрящей происходит быстрее чем ткани кости. Распространение гнойного процесса с костной ткани на хрящевую возможно двумя путями. Одним из них является прямой переход в области сочленения кости и хряща, другой - через формирование флегмон, образующихся в мягких тканях над хрящами и ребрами.

В связи с двойственным характером воздействия на ребра, как со стороны хряща, так и со стороны развивающейся параоссальной флегмоны, эндостальное костеобразование в ребрах нарушается. Вблизи эндоста быстро развивается и формируется грануляционная ткань, в которой видны массивные очаги некроза костного мозга, резко расширенные сосуды, густо инфильтрированные миелоидными элементами, различными по степени зрелости. Гнойные массы, находящиеся снаружи от реберных костей, быстро нарушают их кровоснабжение с дальнейшим некрозом наружной костной пластинки. Гной через входные ворота (места входа сосудов в кость) проникает и внутрь костей, в результате чего происходит слияние гнойных процессов, идущих эндо- и периостально. В результате происходит полное разъединение костно-хрящевого сочленения с опасностью распространения инфекции на органы грудной полости.

Таким образом, остеомиелит по характеру своего течения в зоне разреза грудины не является однотипным. Более того, в одних зонах он протекает как острый процесс, а в других имеет хроническое течение, что зависит от скорости распространения инфекции. При этом в разных участках может происходить частичная регенерация костной ткани, даже с утолщением перегородок, но без типичного восстановления структуры кости. Доминирующим процессом является полная деструкция кости с формированием грануляционной ткани, приобретающей в последующем рубцовый характер строения. Помимо того, в различных участках грудины развиваются свищи, имеющие тенденцию захватывать и мягкие ткани с образованием свищевых ходов как результат флегмонозного процесса. Переход гнойных очагов на хрящевую ткань приводит к разъединению ее с грудиной, а в последующем с ребрами, которые, в свою очередь подвергаются разрушению. Следует иметь в виду, что остеомиелит имеет тенденцию к полному захвату всех тканей грудной клетки, что является естественной причиной перехода гнойного процесса на плевру и внутренние органы. В этих случаях развивается стерномедиастинит. Возбудителями подобного рода инфекционно-воспалительных осложнений чаще всего является грамположительная микрофлора, как правило, бактерии рода Staphylococcus [5-6]. В последние годы возрастает роль и грамотрицательных бактерий, в частности, Pseudomonas aeruginosa [7-9]. У пациентов, которые находились под нашим наблюдением, в случаях нестабильности грудины из отделяемого раны выделяли коагулазоотрицательные стафолококки fS. epidermidis, S. saprophiticus) , у остальных - этиопатогенами служили S. aureus и Pseudomonas aeruginosa (5 и 3 пациента, соответственно). Именно эти микроорганизмы обусловливали наиболее тяжелые клинические формы осложнений.

Заключение. Итак, следует отметить, что основные исследования, касающиеся механизмов развития и патоморфологических проявлений остеомиелитов различной природы относятся к 70-80-м годам прошлого столетия [10-11]. В настоящее время в доступной литературе мы не встретили таких работ и, прежде всего, исследований, связанных с изучением особенностей и степени выраженности деструктивно-некротических процессов костно-хрящевого комплекса грудины при различных клинических формах инфекционно-воспалительных осложнений, развивающихся после кардиохирургических вмешательств. В то же время, учитывая изменение фено- и генотипических характеристик этиопатогенов, в частности, широкой циркуляции антибиотико-резистентных штаммов, такие исследования представляются целесообразными.

Упациентов с диагнозом нестабильность грудины патоморфологические процессы костной ткани грудины развиваются в области продольного разреза. Они характеризуются поражением костного мозга, нарушением кровоснабжения, формированием очагов нагноения и некроза костной ткани. У пациентов с более тяжелыми клиническими формами осложнений деструктивно-некротический процесс распространяется на различные участки костно-хрящевого комплекса грудины, сопровождается развитием очагов полной деструкции кости, образованием секвестров и свищевых ходов. В ряде случаев остеомиелитические поражения охватывают все ткани грудины, и гнойный процесс распространяется на органы средостения. Возбудителями инфекционно-воспалительных осложнений после операций на открытом сердце, наряду с бактериями рода Staphylococcus , в ряде случаев является Pseudomonas aeruginosa . Именно эти микроорганизмы вызывают наиболее выраженные патоморфологические изменения костно-хрящевого комплекса грудины.

Список литературы Деструктивно-некротические процессы костно-хрящевого комплекса грудины при инфекционно-воспалительных осложнениях после хирургических операций на открытом сердце

- Bokeriia L.A., Beloborodova N.V. Infektsiia v kardiokhirurgii.- M.: Izd-vo NTSSSKH im. A.N. Bakuleva RAMN, 2007.- 582s.

- Меshаlkin Е.N., Litasova Е.Е., Iasnova L.N. i dr. Мikroekologiia bolnykh kardiokhirurgicheskoi kliniki//Sistemnyi podkhod k otsenke faktorov riska u bolnykh s serdechno-sosudistoi patolodiei/ Pod red. Е.Е. Litasovoi.- Novosibirsk, 2002.- S.13-83.

- Вrachton JH, Marrin CA, McGrath PD., Morton JR, Norotsky M, Charlesworth DC, Lahey SJ, Clough R, Ross CS, Olmstead EM, O’Connor GT. 10-year follow-up of patients with and without mediastinitis. Semin Thorac Cardiovasc Surgery. 2004 Spring;16(1):70-76.

- Kasatov А.V. Chetvertnykh V.А., Shchetkina I.N. Patomorfologiia khronicheskogo poststernotomicheskogo osteomielita grudiny, razvivshegosia posle kardiokhirurgicheskikh vmeshatelstv// Моrfologicheskie vedomosti.- 2017.- № 3.-S.43-45.

- Upton A, Roberts SA, Milsom P, Morris AJ. Staphylococcal post-sternotomy mediastinitis: five year audit. ANZ J Surgery 2005 Apr;75(4):198-203

- Naidu SI, Donepudi SK, Stocks RM, Buckingham SC, Thompson JW. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus as a pathogen in deep neck abscesses: a pediatric case series. IZnt J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005;Oct 69(10):1367-1371.

- Rudnov VА. Sovremennoe klinicheskoe znachenie sinegnoinoi infektsii i vozmozhnosti ee terapii u patsientov otdelenii reanimatsii. Инф антимикроб тер. 2002;5:170-177.

- Okonta KE, Anbarasu M, Jamesraj J et al. Sternal wound infection following open heart surgery: appraisal of incidence, risk factors, changing bacteriologic pattern and treatment outcome. Ind J Thorac Cardiovase Surg. 2011;27:28-32.

- Kasatov А.V., Gorovits E.S., Kuznetsova М.V., Timasheva О.А., Sukhanov S.G. Osobennosti biologicheskikh svoistv shtammov Pseudomonas aeruginosa, izolirovannykh ot bolnykh osteomielitom grudiny i reber// Zhurnal mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii.- 2015.- № 2.- S. 69-74.

- Akzhigitov G.N., Galeev М.А., Sakhautdinov V.G., Iudin Ia.B. Osteomielit.- М.: Меditsina, 1986.- 205s.

- Grinev М.V. Оsteomielit.- L: Меditsina, 1977.- 159s.