Детали к биографии апостола Цигараса

Автор: Ястребов Алексей Олегович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 3 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

Фигура выходца из Янины Апостола Цигараса (+ 1637) не входит в плеяду видных представителей греческого народа в эпоху турецкого владычества. Не будучи государственным или церковным деятелем, крупным коммерсантом или военным, он жил жизнью политического эмигранта в изгнании, занимаясь торговлей. И тем не менее, несмотря на миноритарное положение в среде образованных греков диаспоры, ему суждено было сыграть заметную роль в деле просвещения своих соотечественников, а также в процессе установления связей между Русской православной церковью и Филадельфийской митрополией константинопольского патриархата. В статье изучаются связи Апостола с Россией и Русской церковью. В дополнение к уже известным фактам приводятся новые, до сих пор не исследованные данные. Цигарас выполнил важную роль: он познакомил Русскую церковь с ее защитником в далекой Европе - митрополитом Филадельфийским Гавриилом Севиром. После этого митрополит был почтен вниманием самого московского патриарха Иова. Благодаря ему, как редактору и соавтору, стала доступной для массового читателя в Европе «Хроника» Псевдо-Дорофея - история эллинов в византийский и поствизантийский периоды, из которой, в частности, стало известно об основании патриаршества в Русской церкви. Его роль в публикации «Хроники» будет отдельно рассмотрена в настоящей работе. В приложении к статье публикуется ранее не издававшееся на русском языке завещание А. Цигараса.

Апостол цигарас, зот цигарас, митрополит г авриил севир, филадельфийская митрополия,

Короткий адрес: https://sciup.org/147237253

IDR: 147237253 | УДК: 94(470)

Текст научной статьи Детали к биографии апостола Цигараса

Семейство, которому принадлежал Апостол Цигарас, было союзом двух эпирских кланов – Цигарасов и Апcарасов, ведущих свою историю еще с византийских времен1. Его родители, Георгий и Пагона, насколько известно, имели пятеро сыновей, которым постарались дать хорошее образование. Старшим среди них был, вероятно, Зот, с которым Апостол пройдет вместе через времена славы и изгнания.

Население Эпира исторически было связано с дунайскими княжествами как в силу родственных отношений, так и благодаря развитой торговой сети, соединявшей вначале Византийскую, а затем и Османскую империю с северными Балканами, Австрией и Венгрией. Отпрыски знатной, но к тому времени уже небогатой фамилии, братья Цигарас должны были сами прокладывать себе дорогу в жизни. Зот говорит: «…бедным под ростком отправился я из дома моих предков и пошел трудиться, пока Господь Бог не помог мне»2. Действительно, образование, которое он получил дома, вскоре помогло ему, знавшему греческий и турецкий языки, найти достойное место в Молдавском княжестве при дворе господаря Петра VI Михни и даже обеспечить своих близких3.

«Хроника» Псевдо-Дорофея Монемвасийско-го, o которой будет сказано ниже, описывает его как «удивительного юношу по имени Зот, прекрасного видом, стройного, искусного и доброго в слове, мудрого и честного, чистой жизни, верного в делах царства»4. Неудивительно, что такой молодой человек из благородного рода привлек внимание господаря и он выдал за него в 1586 году свою дочь Марию, по матери также происходившую из знатной греческой семьи с острова Родос. Зот был осыпан богатством и чинами: кроме подарков в десятки тысяч венецианских дукатов в 1589 году в возрасте всего 26 лет он становится начальником важной молдавской крепости Хотин, в 1590 году назначается главным казначеем княжества, а еще через год удостаивается сана протоспафария, заимствованного дунайскими властителями из византийской титулатуры [16: 199].

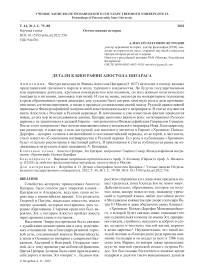

В 1591 году Петр Хромой был низложен с престола и изгнан, а вслед за ним отправилась в эмиграцию вся его семья. Господарь увез с собой свою казну, ставшую позже предметом споров его приближенных. Он скончался в 1594 году в Тироле, и после его смерти, завладев значительной частью денег, Зот с семьей обосновался в Венеции, где его, впрочем, не оставляли в покое судебные тяжбы5. Известно, что в течение года (1595/96) он был главой, «гастальдом» (или «гвар-диано грандо») греческой общины Венеции – доверие, ему оказанное, подразумевало и финансовое участие в делах братства [12: 16]6 (рис. 1).

Рис. 1. Греческая церковь святого Георгия в Венеции.

Гравюра Джованни Пивидора

Figure 1. The Greek Church of St. George in Venice. Engraving by Giovanni Pividor

За месяц до своей смерти ( † 11 апреля 1599 года) Зот cоставил завещание, в котором назначил распорядителями своего крупного состояния брата Апостола и Константина Палеолога7.

Апостол все это время находился рядом с Зотом, оставаясь в тени своего знатного брата8. Между строк летописи бурной жизни изгнанного молдавского вельможи читаем историю странствований и его родственника9.

АПОСТОЛ И РОССИЯ

Знакомство Апостола с Россией вновь начинается с Зота, вернее, с его торгового предприятия. Для этих целей тот занял крупную сумму у своего тестя и впоследствии просил его подождать с выплатой долга, поскольку деньги были вложены в дело [14: 148]. 20 декабря 1593 года он пишет:

«По поводу того долга, что остался перед твоей светлостью, прошу твою светлость подождать еще и не посылать никого за ним, потому что Бог ведает, как мы стеснены, и нет у нас сейчас [чем отдать], но в основном все то, что имели от твоей светлости, послали в Московию с людьми, чтобы заработать на кусок хлеба, если даст Бог, и будем здравствовать. А ныне Бог ведает, как мы стеснены. Но когда даст Бог и вернутся ребята, все вернем, как ты приказываешь»10.

Зот не говорит, кто именно отправился в пределы Московского государства, употребляя нейтральный термин «ребята». Однако из того, что нам известно, можно с уверенностью сказать, что его доверенным лицом в «московской миссии» был именно Апостол. Во всяком случае, именно о нем как о своем письмоносце говорит архиепископ Арсений Элассонский в послании к митрополиту Гавриилу Севиру от 27 марта ст. ст. 1593 года. Тогда Арсений передал в дар храму Святого Георгия и лично митрополиту четыре иконы11. Из сопоставления двух дат следует, что Апостол пробыл в России целый год, занимаясь закупкой необходимого товара.

Более того, можно вслед за архиепископом всея Эллады Хризостомом (Пападопулосом) и С. Беттисом предположить, что Апостол бывал в России неоднократно [12: 202, 205, ὑποσημείωση 20]12. Так, в письме, направленном 15 марта н. ст. 1594 года из Больцано в Вену, местный чиновник уведомляет эрцгерцога Фердинанда о просьбе господаря Петра позволить ему встретиться с двумя купцами, направлявшимися из Венеции в Московию для покупки шуб. Одним из них был Константин Палеолог, к которому, по всей видимости, присоединился Апостол. Они приехали к Петру, вероятно, чтобы вернуть долг, о котором упоминалось выше, и проследовали далее13.

Что кроме вышесказанного заставляет предположить, что Апостол продолжал свои поездки в Россию? В Греческом институте Венеции хранится еще один дар архиепископа Арсения Элассонского митрополиту Филадельфийскому Гавриилу – позолоченная серебряная панагия, датируемая 1596 годом [9: 133], [13: 42]. Можно думать, что связь с Венецией греческий архиерей продолжил поддерживать через Апостола, тем более что, как было упомянуто выше, семья Цигарасов была связана с греческой церковью и лично с митрополитом Гавриилом14.

Впрочем, Апостол интересовался не только торговлей, но и общественной деятельностью. Известно, что в 1614 году он занимал должность викария греческой церковной общины, вторую по значению после гастальдо (гвардиано гран-до) [7: 232]15. Кроме того, Цигарас написал летопись греческой общины Венеции, о чем сам упоминает в завещании, составленном в 1625 году, что говорит о его добротном образовании и интересе к истории своего народа16.

ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА «ХРОНИКИ» ПСЕВДО-ДОРОФЕЯ МОНЕМВАСИЙСКОГО

Бесспорно, главным делом жизни Апостола, трудом, благодаря которому он действительно вошел в историю, стало издание «Хроники» (или «Хронографа») Дорофея Монемвасийского, посвященной горячо любимому брату Зоту17. «Хроника» представляет собой свод исторических известий, начинающихся от сотворения мира и заканчивающихся 1629 годом. Уникальность этого произведения прежде всего в том, что оно стало первым трудом по истории Византии, Османской империи и Венеции, напечатанным на новогреческом языке. С 1631 года она выдержала без малого два десятка переизданий [1: 300]. Об этой книге, об истории бытования ее рукописной (в том числе переводной, в частности русской) традиции и особенно о ее авторе / авторах существует обширная библиография [1: 299–301], [5: 299–305], [15: 209] (рис. 2).

Рис. 2. Титульный лист первого издания «Хроники» с портретом Зота Цигараса

Figure 2. Title page from the first edition of the Chronicle with a portrait of Zotos Tsigaras

Спор вокруг авторства «Хроники» возник в ΧΙΧ веке. Дело в том, что монемвасийско-го митрополита с именем Дорофей попросту не существовало. Мнения ученых первоначально склонялись к тому, чтобы атрибутировать труд митрополиту Иерофею Монемвасийскому, который сам фигурирует в «Хронике» и знал Зота (последнему рукопись принадлежала до 1599, года его смерти) и Апостола, поскольку прожил почти два года (1589–1591) при дворе господаря Петра Хромого в Яссах18. Апостол в одном из приветственных слов в начале «Хроники» говорит, что рукопись была составлена «по приказу господаря Петра Хромого и под наблюдением и на средства Зота», что, казалось бы, и давало основания думать, что автором ее является митрополит Иеро-фей, как раз в те годы находившийся в Молдавии19. Ведь он был одаренным богословом и профессиональным переписчиком книг, и все говорило в пользу того, что он в действительности мог быть автором «Хронографа». Причину же, по которой имя автора было изменено, видели первоначально в ошибке наборщика в типографии [5: 293]20.

Однако это объяснение вскоре было признано неудовлетворительным. Явилось множество свидетельств существования рукописи «Хронографа» в десятках списков еще за 50 лет до ее первой публикации [10: 46–47]21. Ее автором называли Дамаскина Студита или Мануила Ма-лаксоса, соответственно учителя и школьного товарища Иерофея22. В дальнейшем среди ученых распространилось мнение, что Иерофей просто дополнил рукопись Дамаскина, заканчивавшуюся 1570 годом, событиями, связанными с его путешествием в Россию в 1588–1589 годах, и что именно этот вариант труда попал в руки Зота Цигараса и впоследствии был напечатан его братом [5: 239]23, [11: 36–38], [15: 209].

В научном сообществе и на сегодняшний день нет однозначного решения вопроса, кто же был подлинным автором / авторами «Хроники» и каковы причины изменения его имени, хотя считается доказанным, что рукописный свод, известный как минимум с 1570 года, является компиляцией нескольких независимых друг от друга разновременных источников [1: 300]. Относительно же степени участия в его составлении Иерофея Монемвасийского согласимся с архиепископом Хризостомом, что аргументы сторонников авторства Иерофея не вполне надежны. Так, например, последние утверждали, что подробности жарких московских дискуссий между греками по вопросу об установлении патриаршества не могли быть известны никому, кроме трех человек: патриарха Иеремии, митрополита Иерофея и архиепископа Арсения Элассонского, который, как нам известно, дважды описал те события и ни в одном случае не говорил об имевших место разногласиях24. Значит, по их мнению, информация о спорах исходила не от него, а от Иерофея, и, таким образом, именно он является автором этой части труда.

Однако, во-первых, согласно имеющимся данным, круг обсуждавших острый вопрос в Москве не ограничивался тремя греческими иерархами25. Во-вторых, Иерофей Монемвасий-ский теми разговорами, которые вел с патриархом наедине (κατά μονάς), мог поделиться со своими спутниками и придворными Петра Мих-ни во время своего последующего пребывания в Яссах26. В тот период он был занят переписыванием большого сборника, который начал еще в 1588 году в Москве и окончил в середине июля 1591 года за полтора месяца до смещения Петра Хромого27. В-третьих, против авторства Иеро-фея говорит тот факт, как на это указывал еще архиепископ Хризостом, что, если в сочинении архиепископа Арсения Элассонского называются по именам спутники патриарха, которые вместе с Иерофеем разубедили его оставаться в России, в «Хронике» они даже не упоминаются, что говорит за то, что эти события описывал все-таки не их очевидец28. Наконец, в уста митрополита Иерофея вкладываются очень жесткие слова в адрес патриарха за его уступчивость, тогда как известно, что он испытывал к Иеремии II дружеские чувства и даже смело выступал в его защиту перед турками [5: 296], [15: 42].

Архиепископ Хризостом заключает, что автор «Хронографа» негативно относился к личности Иеремии и поэтому вкладывает в уста Иерофея жесткие слова в его адрес, в то время как у Арсения в обоих его трудах нет и намека на резкие выражения в адрес патриарха со стороны Монемвасийского митрополита. Вот почему представляется, что Иерофей не имел непосредственного отношения к составлению рукописи, послужившей образцом для первого издания «Хроники». В случае с резкими словами в адрес патриарха речь может идти скорее не о неприязни Иерофея к Иеремии, а, как полагает В. Г. Ченцова, о негативном отношении составителя сборника к России: это место повествования принадлежало перу тех, кто поддерживал диалог с католической церковью и союз христианских сил против турок, тех, среди которых царило разочарование анти-латинской риторикой и примирительной политикой Московского государства по отношению к Османской империи. Как следствие, описание давления московских властей на патриарха и его спутников, споры между ними и резкий комментарий составителя в адрес Иеремии резко контрастируют с рассказом о радушном приеме, оказанном грекам при дворе Петра Хромого29.

АПОСТОЛ ЦИГАРАС КАК СОАВТОР «ХРОНИКИ»

Итак, согласно одному из свидетельств самого Апостола Цигараса, рукопись попала к его брату Зоту случайно, и вполне возможно, что в ней в тот момент попросту не было еще раздела о России, а также изложения последующих со-бытий30. Заметим также, что описание поездки в Москву непосредственно следует за строками, в которых приводится рассказ о Зоте и его свадьбе с принцессой Марией, автором которого наверняка был Апостол31.

Но главное, последний неоднократно встречался с очевидцами тех событий и мог получить всю интересовавшую его информацию как от Иерофея Монемвасийского в 1589–1591 годах, так и позже в России непосредственно от Арсения Элассонского, который, конечно, в письменных памятниках не осмеливался говорить что-либо, что могло бросить тень на события, связанные с учреждением патриаршества, а в личной беседе вполне мог высказать свои личные впечатления и критические суждения32. В желании и способности Апостола заниматься историческим исследованием нас убеждает факт существования его собственной работы, к сожалению, не дошедшей до нас33. В любом случае данные «Хроники» (доведенной до 1629 года), которые были получены после 1599 года, то есть смерти Зота Цигараса, были добавлены Апостолом34.

Вышеизложенное позволяет пересмотреть статус Апостола Цигараса в деле публикации «Хроники» и увидеть в нем не только издателя, но и соавтора книги, причем благодаря его вполне доказанным тесным связям с Россией к его перу можно отнести именно раздел об установлении московского патриаршества [12: 205, ὑποσημείωση 20].

Откуда же взялось имя Дорофея? Типографская ошибка в имени автора исключена. Оно имеется не только на титульной странице, но и во всех трех обращениях пролога А. Цигараса35. Есть предположения, что ошибка была в несохранившейся рукописи Зота и ее просто воспроизвел Апостол36. Если бы это было так, то стало бы еще одним доказательством, что автором книги был не Иеро-фей, которого прекрасно знали оба брата. Однако позволим себе предположить, что и это не истинная причина замены имени. Тем более что ни одна из более чем пяти десятков выявленных рукописей памятника не носит имени Дорофея [10: 46].

Имя, размещенное на титульном листе и в прологе, скорее всего, является сознательно избранным псевдонимом. Мистификация издателя, на наш взгляд, служила для того, чтобы отослать читателя к персоне Иерофея Монемва-сийского, которая неизбежно всплывает в памяти в связи с описанием событий во вселенской патриархии и поездкой в Россию и вместе с тем не может вызывать обвинений в присвоении митрополитом (к тому времени уже умершим) авторства труда [15: 209].

Зачем же Апостол атрибутировал «Хронику» Иерофею? Известно, что все наиболее важные рукописи памятника, которые близки к венецианскому изданию, так или иначе восходят к дунайским княжествам или к Варлаамову монастырю в Метеорах, где в XVI веке занимали важные должности выходцы из знатной эпирской семьи Апсарасов, родственников по матери братьев Ци-гарас [5: 292]. Отсылая к имени своего авторитетного земляка, Апостол тем самым кодифицировал эпирско-валашскую традицию бытования памятника, утверждая приоритет его проевро-пейской и антиосманской идеологии37.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А. Цигарас, при недостаточности сведений о его жизни, сделал два важных дела в области русско-греческо-венецианских связей.

Во-первых, он открыл для Русской церкви православную Венецию, рассказав архиепископу Арсению Элассонскому о митрополите Гаврииле и Филадельфийской митрополии и, возможно, подвигнув написать ему послание, после чего последовала не только череда контактов между двумя иерархами, но и обмен письмами Гавриила с патриархом Иовом38.

Во-вторых, публикация «Хронографа» Псевдо-Дорофея Монемвасийского, издателем и одним из авторов которого был Апостол, сделала широко известным на Западе факт основа-ния39 Московского патриархата.

Приложение

«Хроника» стала главным, но не единственным примером заботы о памяти брата. Апостол ревностно соблюдал исполнение пунктов завещания, согласно которому был его душеприказчиком40.

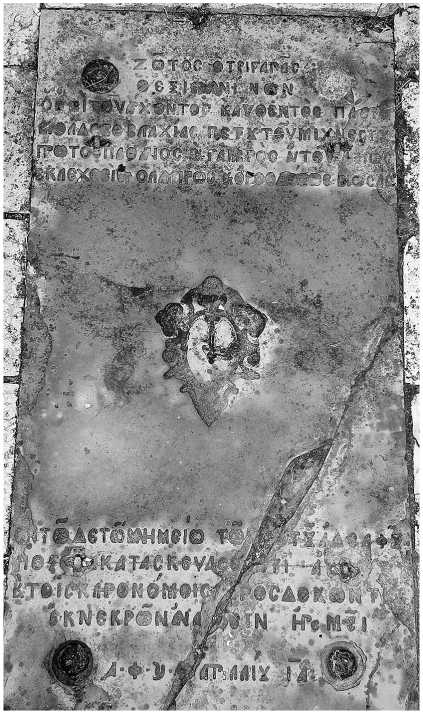

На свои средства он заказал надгробие, которое находилось над местом упокоения Зота, у алтаря церкви Святого Георгия (позже перенесено и сейчас располагается за алтарем храма). Апостол также обязал через суд главу греческого братства устроить саркофаг Зоту, как это было предписано в завещании и на что были выделены покойным 600 дукатов, и впоследствии высек на ней эпитафию: «Зот Цига-рас из Янины. Достойно избранный протоспафари-ем и зятем князя и властителя всей Молдовалахии Петра Михни, блестяще совершив свой жизненный путь в православной вере, в сем саркофаге, созданном братом его Апостолом для него и его наследников, вкушает мир в ожидании воскресения мертвых. 1599 год, 11 апреля»41 (рис. 3).

Рис. 3. Надгробие Зота Цигараса. Фото А. О. Ястребова

Figure 3. The tombstone of Zotos Tsigaras.

Photo credit: A. O. Yastrebov

Его привязанность к брату распространилась и на его четырех дочерей, из которых к моменту составления завещания оставались в живых лишь двое: Роксана и Изабелла. Как явствует из текста, он не был женат, но посвятил свою жизнь заботе о воспитании детей рано умершего брата. Апостол показал любовь ко всей своей семье и родине – Эпиру. В завещании упоминаются два монастыря в Янине и оставшиеся там родственники, которым он также по завещанию оставил средства.

В список имен усопших, которые должны были поминаться согласно его завещанию в церкви Святого Георгия в Венеции, кроме самого Апостола входит его брат, родители Георгий и Пагона, Панайот, второй его единоутробный брат, и некий Кириак.

Интересна судьба главы его распорядителей – племянницы Роксаны (в тексте завещания – Розанны). После 1617 года она приняла монашеский постриг с именем Ромила в женском монастыре, располагавшемся рядом с храмом Святого Георгия в Венеции и устроенном на деньги ее отца Зота Цигараса42, однако впоследствии перебралась на Корфу (совр. Керкиру), где вступила в сестричество монастыря святого апостола Андрея. Ее первые вклады в эту обитель датируются 1639 годом [8: 56–62], [12: 204, ὑποσημείωση 17]43. Таким образом, можно предположить, что Роксана, многим обязанная дяде, оставалась в Венеции до его смерти, после которой, распорядившись его наследством согласно завещанию, перебралась на Кор -фу. Где похоронен сам Апостол, неизвестно.

Завещание Апостола Цигараса 44

Завещание Апостола Чигарà 1 октября 1625 года45. Во имя вечного Бога. Аминь. Год от воплощения Господа нашего Иисуса Христа тысяча шестьсот двадцать пятый, девятый индикт, день среда. В присутствии свидетелей и т. д.

«Я, Апостол Чигарà, по отцу Дзордзи (Zorzi), по происхождению из Янины, но проживающий в этом городе Венеции, не желая умереть без завещания и оставить мое имущество без управления, но, по милости Божией, будучи здоровым умом, телом и рассудком, пришел в контору Фаусто Дольона, нотариуса Венеции, расположенную на площади Святого Марка, и нашел его там. Я попросил его записать мое завещание, содержащее в себе мою последнюю волю, и впоследствии исполнить и сделать его действительным после моей смерти согласно законам и установлениям этого города. И прежде всего вручаю мою душу высшему Творцу Богу и славной Приснодеве Марии и всему сонму небесному. Хочу, чтобы любое мое завещание, сделанное прежде сего, было аннулировано и чтобы только это считалось действительным.

Желаю, чтобы из всего заработанного моим трудом 500 дукатов были взяты моими доверенными лицами и вложены в Дзекку46 или в другое надежное место. Из доходов с этой суммы, хоч у, чтобы упомянутые распорядители давали 10 дукатов приходским священникам церкви Святого Георгия Греков с тем, чтобы они совершали по мне две панихиды, одну в день поминовения всех усопших, другую в день Мадонны в августе. Мои похороны пусть совершат все священники, которые будут в церкви, чтобы они молились за души Апостола, Георгия (Giorgio)47, Герасима, Пагоны, Панайота и Кириака.

Затем желаю, чтобы были даны 4 дуката, по два каждому упомянутому приходскому священнику, чтобы вынимали за меня частицу, каждый раз как будут совершать мессу, молясь за меня Богу.

Остаток от дохода с 500 дукатов пусть будет для церкви Святого Георгия с обязательством давать вечно ежегодно греческим монахиням чистого масла, чтобы они зажигали лампаду перед иконой Христа.

Оставляю для монастыря Святых Николая и Иоанна “Турбанà” на моей родине, в Янине, где похоронены мои родственники, 100 дукатов на поминовение моей души с тем, чтобы они каждый год призывали в монастырь Святого Николая других священников из окрестных монастырей и совершали панихиду за души мою и моих родственников.

Завещаю монастырю Мадонны Киразистиоцы, также расположенному в Янине, еще 50 дукатов, чтобы те священномонахи молились Господу Богу за души мои и моих родных.

Завещаю 50 дукатов иерусалимскому патриархату и еще 50 дукатов монастырю Святого Саввы в Иерусалиме, чтобы молились за мою душу.

Завещаю 400 дукатов Святой Горе, называемой “Агион Орос” в 20 монастырей, которые находятся на ней, и это за мою душу. Чтобы разделены были дукаты по 20 на каждый монастырь с обязательством для тех отцов молиться за мою душу и за те пять имен, что я назвал выше.

Завещаю младшему сыну моего двоюродного брата Севастиана Чигарà, что живет в Янине и имеет имя Лампрос, 50 дукатов единовременно, а если он умер, то пусть они достанутся его сестрам.

Завещаю сыновьям Стама Апсарà, также моего двоюродного брата, 50 дукатов единовременно и на всех.

Завещаю дочери покойного Джованни Чигарà, моего двоюродного брата, 20 дукатов единовременно.

Завещаю 15-ти священникам из Янины 15 реалов на каждого, испанских реалов, чтобы каждый совершил по мне сорокоуст.

Завещаю здесь в Венеции греческим монахиням пять дукатов единовременно, чтобы молили Бога за меня.

Завещаю четырем госпиталям Венеции по пяти дукатов.

Завещаю госпоже Анне Пероклера и Ярду Делла Филья 50 дукатов, чтобы молились за меня.

Завещаю двум дочерям превосходительного крестного Барбьера, монахиням при храме Святого Георгия Греков, пять дукатов на двоих единовременно.

Завещаю моей племяннице Розанне 10 дукатов, Изабелле, второй моей племяннице, еще 10 дукатов, За-фиретте, дочери моей покойной племянницы Зафиры, еще 10 дукатов единовременно. Таким образом, упомянутые мои племянницы обязаны молить Бога за меня, потому что я всегда подвизался ради них и воспитал их с детского возраста до совершенных лет с жертвами и трудами, как это известно всем, кто меня знает.

Заявляю, что не имею ни перед кем никаких долгов ни на одно сольдо, и если мои душеприказчики, которых назову ниже, не вложат 500 дукатов, чтобы извлечь выгоду, как я приказал выше, в таком случае желаю, чтобы пришли сыновья упомянутого мною брата Бастиана (Севастиана) Чигарà или любой из его сыновей, кто будет [жив], или их потомки мужского или женского пола, которые родятся и будут иметь власть, но в первую очередь мужского пола, чтобы свободно взять 500 дукатов, оттуда, где они будут, и принесут их на мою родину. Желаю, чтобы на них в память обо мне была создана церковь в квартале Чигарà, посвященная Вседержителю.

Желаю, чтобы оставшаяся часть моего имущества, то есть домашняя мебель, золото, серебро, наличные деньги или иное, что найдется ко времени моей смерти, было продано моими душеприказчиками и после выплаты всего наследства то, что останется, было роздано беднякам здесь, в Венеции, для поминовения моей души.

Желаю, чтобы душеприказчиками были гвардиан со всем советом “Банка”, “собранием сорока” и советом “Дзонта” школы Святого Георгия Греков, которые будут в тот момент действующими членами, и желаю, чтобы ничего не решалось без одобрения “собрания сорока” при кворуме не менее чем в 36 присутствующих членов и большинством не менее чем в 24 голоса48.

Душеприказчиков молю сердцем Христовым принять это мое поручение и исполнить в точности, как я завещал, в противном случае они дадут ответ Богу за свои действия в день суда.

Завещаю книгу, которую я только что окончил, написанную по-гречески и названную “Хронограф, то есть Хроника школы Святого Георгия Греков”, с тем, чтобы в конце года ее отдали бы в печать с моими именем, фамилией и родиной, а если не будет этого сделано, желаю, чтобы указанная книга была отдана отцам монастыря Святого Николая “Турбанà” в Янину, который я упоминал выше, чтобы мои родственники могли читать ее в память обо мне, но не забирали бы из монастыря. Оставляю им мою древнюю писаную картину “12 Ксеркс, повелитель Рассана”49.

Также завещаю пять дукатов в монастыри Джу-декки единовременно, чтобы молились обо мне50.

Также [оставляю] монсеньору архиепископу Филадельфийскому 10 дукатов, чтобы поминал меня на многих мессах.

Также [оставляю столько же] Герасиму, приходскому священнику церкви Святого Георгия, чтобы совершать за меня две панихиды каждый год, в дни, которые я назвал.

Желаю, чтобы упомянутый капитал в 500 дукатов был положен в банк и т. д.»

Будучи спрошен о других святых местах, ответил: «не хочу приказать иного, кроме как, чтобы Вы, нотариус, написали это завещание на пергаменте, потому что хочу иметь его при себе для моего удовлетворения».

Добавление к завещанию, 8 сентября 1630, индикт 14, пятница

«Я, Апостол Чигарà, по отцу Дзордзи, по происхождению из Янины, оформив завещание у Вас, нотариуса, пришел в Вашу контору, потому что хотел бы к нему нечто добавить. Я оставил в качестве распорядителей гвардиана, совет “Банка” и т. д. церкви Святого Георгия Греков. Теперь же объявляю, что желаю, чтобы вместе с ними вошла в комиссию моя племянница Розанна Чигарà, которая будет первой среди распорядителей во всем, что найдется из моего имущества, и позаботится она сама, чтобы все было сделано в соответствии с моим завещанием в присутствии других душеприказчиков, и будет их главой. Объявляю, что 500 дукатов будет она хранить до тех пор, пока не будут вложены, и желаю, чтобы это добавление Вы сейчас же прикрепили к моему завещанию».

Было опубликовано 7 июня 1637 года, в день его смерти.

Список литературы Детали к биографии апостола Цигараса

- Лебедева И. Н. Греческая хроника Псевдо-Дорофея и ее русский перевод // Труды Отдела древнерусской литературы. 1965. Т. 21. С. 298-308.

- Лебедева И. Н. Поздние греческие хроники и их русские и восточные переводы. Л., 1968. 139 с. (Палестинский сборник / Акад. наук СССР. Рос. Палестин. о-во; Вып. 18 (81)).

- Макарий (Веретенников), архим. Первый патриарх Иов и его время // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. Вып. 1 (21). С. 11-170.

- Фонкич Б . Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV - начале XVIII в. М.: Индрик, 2003. 512 с.

- Ченцова В . Г. Поставление первого русского патриарха по хронике Псевдо-Дорофея: замечания к изучению // Человек в пространстве и времени культуры: Материалы Всерос. науч. конф. «Человек и мир человека». Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2008. С. 289-306.

- Ястребов А. О. «Быть едиными в духе, пусть многие из нас и рассеяны по лицу земли». Письмо Арсения Элассонского митрополиту Гавриилу Севиру // Церковь и время. Научно-богословский и церков-но-общественный журнал. 2017. Т. 78, № 1. С. 185-195.

- ВХ ácc n A. E. H 5œpeá тои Кипрши ^eyaXé^nopa MixarçX An^ápirau тои Пéтpou c^v eXXnvi^ aSe^ó^a Beveriaç (1608-1614) // npararn тои Aieevoûç Eu^nornou ^^^ç^eve^. ^ivéç icrop^éç TOxeç, Ae^va, 1-3 Mapuou 2001 / Mab^ou X. A. (етац.). Beveua, 2002. E. 218-237.

- Г^Х nç К., npfflionpecß. О anôaroXoç AvSpéaç ко1 n iepá ^ovrç Пepaтáтœv (MnXaniS^) Кефо&А^о;. Ae^vai: I. M. An. AvSpéou ^фоХХ^^, 1986. 127 c.

- AnдnтpaкóпouХoç Ф. 'Apcévioç 'EXaccôvoç (1550-1626). Bioç raí epyo. Aлoдvnдoveúдaтa. Eu^ßoX^ стц цеХе^ ràv ^aßu^^c^ Xoyiœv rrçç AvotoX^ç. Ae^va: napoucía, 2007. 379 с.

- ZaxapiáSou E. A. Mia haXi^ ппуц toù ¥eu5o-Aœpoeéou yiá rrçv i^opía ràv 'Oeœ^avœv // neXonovvndara. 1962. T. 5. E. 46-59.

- MapкóпouXoç A. 'Eva xelpóypaфo anó тo MeXévira стп ßißXioe^n John Rylands тou Mávтcecтep. (¥eu5o-Aœpôeeoç, Лéœv ET' o Eoфóç) // Mv^œv. 1975. T. 5. E. 35-48. DOI: 10.12681/mnimon.355

- Mné^nç E. Zôtoç, AпócтoXoç rai Eтéфavoç TÇlyоpá5eç // Шефсвпкц ecua. 1977. № 26. E. 12-19, 202-212.

- Xapxapé E. Pœcira п^Хтсит ayaeá cтo Exxnvirá ^шатайте Beveriaç (= Сокровища русской культуры в греческом институте Венеции = Russian cultural property in the Hellenic Institute of Venice = Beni Culturali Russi nell'Istituto Ellenico di Venezia / Eleni Th. Charchare, Перевод: Olga Patrunova, Sotirios Messinis). Ae^va: étó. 'IvS^oç, 2006. 134 с.

- Camariano-Cioran A. L'Épire et les Pays Roumains. Jannina: Éditions de l'Association d'études épirotes, 1984. 292 p.

- Falangas A. Présences grecques dans les Pays roumains (XIV-XVI siècles). Bucarest: Éditions Omonia, 2009. 336 p.

- P i p p i d i A. De Janina a Venise: fortune et fortune politique // Revue des études sud-est européennes. 2002. T. XL, № 1-4. P. 195-202.

- §tephänescu M. Piaträ de mormânt uitatä çi o pecete necunoscutä. Märturii vechi çi noi despre marele spätar Zotu Tzigara // Buletinul Monumentelor Istorice. 1971. Anul XL, nr. 4. P. 58-62.