Детектирование характеристик эллиптической поляризации с помощью металинзы

Автор: Налимов А.Г., Котляр В.В., Ковалёв А.А., Полетаев С.Д., Ханенко Ю.В.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.49, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе предложена и промоделирована металинза, способная детектировать эллиптичность поляризации падающего пучка. Данная металинза состоит из блоков дифракционных решеток высотой 140 нм при периоде 220 нм. Металинза представляет собой поляризатор, зависящий от одной поперечной координаты, и фокусатор. Металинза способна как разделять линейно-поляризованное излучение в два фокусных пятна с круговыми поляризациями разного знака, так и детектировать направление и степень эллиптичности поляризации. Металинза работает в широком диапазоне длин волн от 0,55 до 0,837 мкм, причем в диапазоне от 0,64 до 0,837 мкм ее можно использовать для оценки длины волны падающего излучения за счет почти линейного смещения фокусного пятна в поперечной плоскости в зависимости от длины волны света.

Метаповерхность, спиновый угловой момент, спиновый эффект Холла, детектирование эллиптической поляризации

Короткий адрес: https://sciup.org/140310458

IDR: 140310458 | DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1515

Текст научной статьи Детектирование характеристик эллиптической поляризации с помощью металинзы

Метаповерхности, представляющие собой массивы субволновых структур, являются гибкими инструментами для манипулирования различными параметрами световых пучков. Для создания метаповерхностей используются как плазмонные структуры [1, 2], так и диэлектрические материалы [3–5]. Помимо возможности металинз работать как отдельные линзы, они способны воспроизводить свойства комбинаций линз и оптических компонент, заменяя собой некоторые оптические схемы целиком [6–9]. Одним из применений метаповерхностей является преобразование поляризации света, причем метаповерхности способны справляться сразу с несколькими задачами: как преобразовывать структуру поляризации пучка, так и фокусировать его в заданную область [10, 11]. Одним из перспективных направлений разработки метаповерхностей является получение спинового эффекта Холла. В настоящее время исследованы такие вариации спинового эффекта Холла, как спин-зависимый [12] или дифракционно-зависимый эффект Холла [13], плазмонный спиновый эффект Холла [14, 15], эффект Холла в метаматериалах [16].

Разделение левой и правой эллиптических поляризаций с помощью метаповерхности было впервые рассмотрено в [17]. Авторы в [17] рассмотрели использование метаповерхности для ближнего ИК- диапазона. В [18, 19] использовались металинзы для разделения пучков с левой и правой круговыми поляризациями. При этом чаще всего для построения металинз используются столбики с высоким аспектным соотношением [18]. Чаще всего в работах рассматривается разделение круговых поляризаций [20–22]. Однако представляет интерес и процесс детектирования поляризации падающего пучка, и измерение его характеристик.

В данной работе рассмотрена металинза, способная детектировать эллиптичность поляризации падающего пучка. Данная металинза состоит из низкопрофильных дифракционных решеток высотой всего 140 нм при периоде 220 нм и работает в видимом диапазоне света на длине волны λ = 0,633 мкм. Преимуществом данной металинзы является простота изготовления, поскольку решетки изготовить намного проще, чем столбики, рассчитанные работать в резонансе на определенной длине волны. Одним из полезных характеристик данной металинзы является ее малая избирательность к длине волны света, что также дополняется возможностью оценки длины волны света в широком диапазоне: от 0,64 до 0,837 мкм.

Разделение эллиптических поляризаций

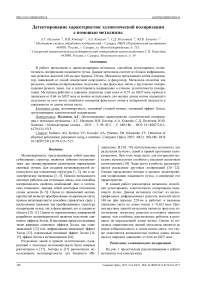

На рис. 1 представлена рассматриваемая в работе металинза и ее конструкция.

Метаповерхность (рис. 1 б ) представляет собой дифракционные решетки, угол β которых меняется по закону: 0 = sin(0,5 a x ). Такая метаповерхность представляет собой матрицу

л . .

R ( x ) =

cos ax sin a x

- sin ax cos ax

преобразования вектора поляризации падающего поля, где α определяет период структуры вдоль оси X и в данном случае равно α = π /2 мкм–1. При плоской падающей волне с линейной поляризацией вдоль оси X на выходе будет пучок с направлением поляризации, зависящим от координаты x :

cos ax sin ax

- sin ax cos ax

cos ax sin ax

Для фокусировки такого пучка к метаповерхности добавлена зонная пластинка с фокусным расстоянием f =2λ = 1,266 мкм (рис. 1 в ), расчёты проводились для длины волны света λ =633 нм. Поскольку такая металинза не имеет радиальной симметрии, вся её

поверхность поделена на квадратные области, всего использовалось 14×14 областей. В областях, находящихся в разных зонах зонной пластинки, направление линий решеток повернуто на π /2. Размер металинзы составляет 8×8 мкм. Ширина ступеньки субволновых дифракционных решеток (рис. 1 б ) составляет 110 нм, ширина канавки – 110 нм, их глубина – 140 нм, показатель преломления материала металинзы n = 4,352 + 0,486 i (аморфный кремний). Известно, что метаповерхность на рис. 1 б при освещении ее светом с линейной поляризацией формирует правую и левую круговые поляризации [23]. Добавление к такой метаповерхности фокусирующего элемента приводит к тому, что правая и левая круговые поляризации разделяются гораздо раньше, чем в прошлой работе [23], уже в фокусной плоскости, и фокусируются в два раздельных фокусных пятна. На рис. 2 показана интенсивность света в фокусной плоскости при освещении металинзы на рис. 1 а светом с линейной поляризацией вдоль оси X , ограниченной апертурой 4 мкм. Моделирование проводилось методом FDTD, реализованным в коммерческом пакете FullWave (Rsoft – LightTec).

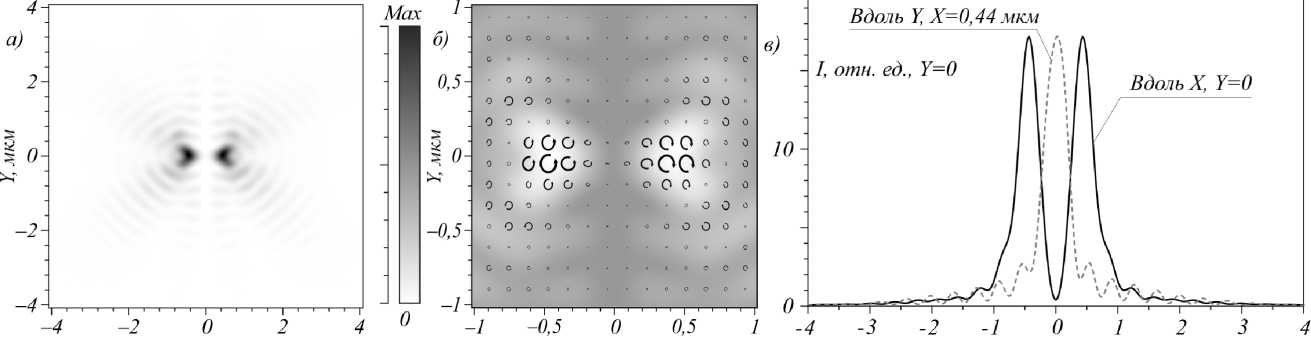

Рис. 1. Рельеф рассматриваемой металинзы (а), метаповерхность, состоящая из дифракционных решеток, (б) и зонная пластинка (в), используемая в металинзе для фокусировки света

X, мкм X, Y, мкм X, мкм

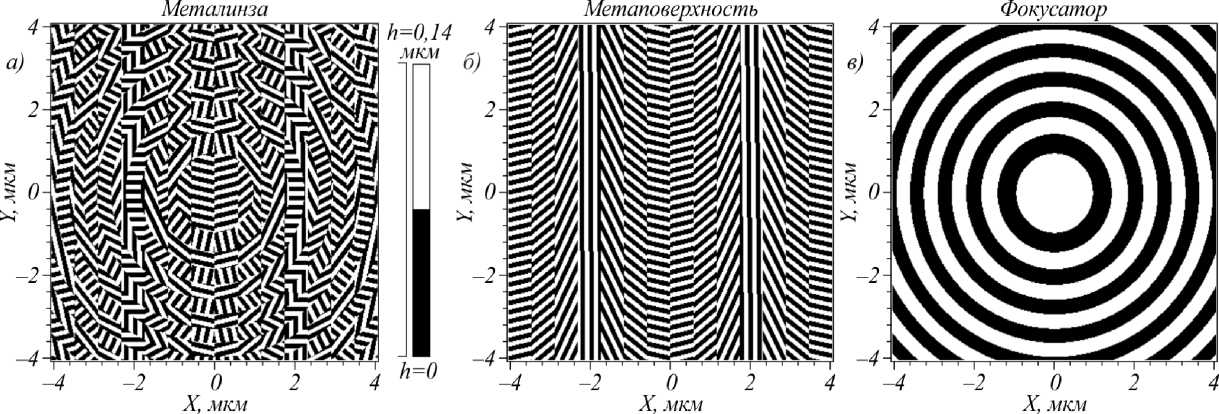

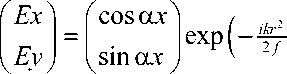

Рис. 2. Интенсивность, негатив (а), её сечение вдоль оси x и y (б) и поляризация прошедшего металинзу пучка в фокусной плоскости. Стрелками с эллипсами (в) обозначено вращение вектора электрического поля в плоскости XY с течением времени. Падающая волна плоская, Ex (Ey = 0)

Из рис. 2 б видно, что максимумы интенсивности немного различаются между собой (примерно на 7%), что вызвано асимметрией структуры металинзы и погрешностями в преобразовании поляризации па-

дающего пучка света в связи с малыми размерами областей, дополнительно поделенных кольцами зонной пластинки. Расстояние между максимумами интенсивности составляет 0,8 мкм, ширина по полуспаду

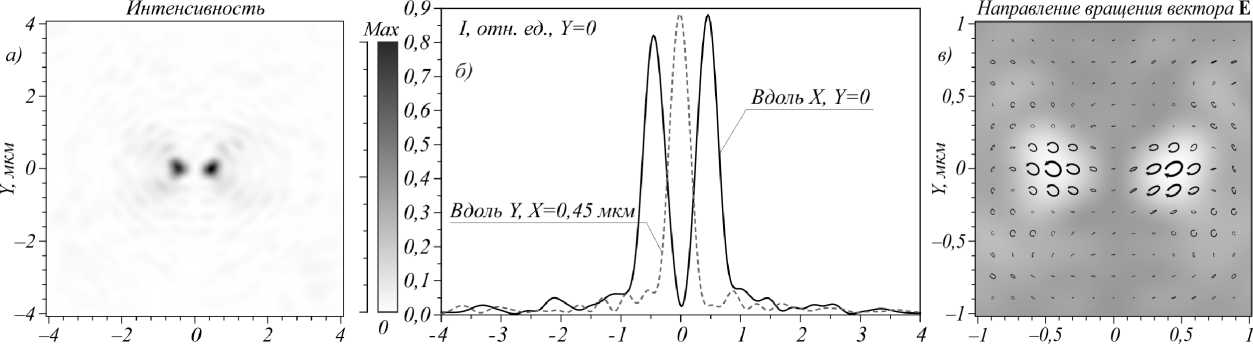

интенсивности правого максимума вдоль оси X равна FWHMx=0,651λ, левого FWHMx=0,67λ; ширина по полуспаду интенсивности правого максимума вдоль оси Y FWHMy=0,645λ, левого FWHMy=0,718λ. Моделирование распространения пучка, который формирует металинза, с помощью интеграла Рэлея– Зоммерфельда дает очень близкий результат. На рис. 3 приведено моделирование фокусировки волны с аналогичным разделением двух круговых поляризаций, но здесь начальное поле содержало в себе функ- цию параболической фокусирующей линзы (k =2π / λ):

Ширина по полуспаду интенсивности обоих максимумов вдоль оси X составляет FWHMx=0,716λ, вдоль оси Y : FWHM x = 0,619λ, расстояние между максимумами фокусных пятен равно 0,86 мкм, что на 60 нм больше, чем в случае использования металинзы.

Интенсивность Интенсивность 20

X. мкм X, мкм X, Y, мкм

Рис. 3. Интенсивность, негатив (а), поляризация (б) и сечение вдоль осей X, Y (в) пучка (1) в фокусной плоскости

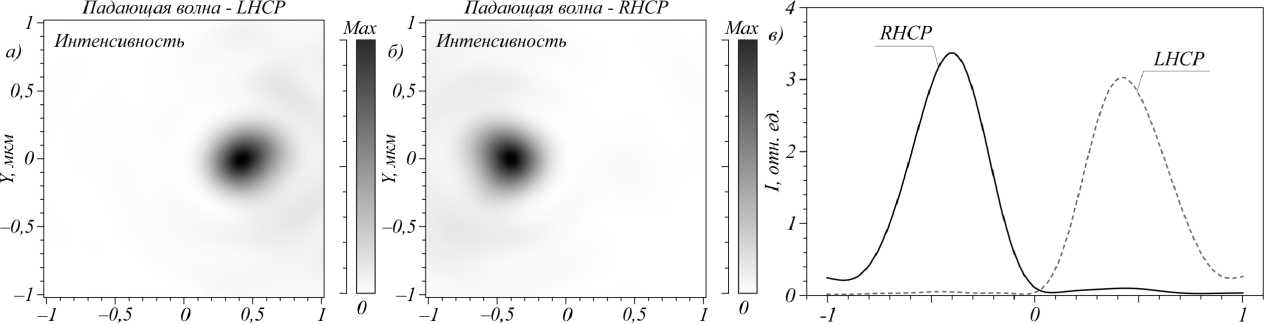

Если данную металинзу осветить светом с круговой поляризацией, то он будет сфокусирован в один максимум интенсивности, совпадающий или с левым, или с правым фокусным пятном на рис. 2 в зависимости от направления вращения вектора электрического поля. При падающем поле с правой круговой поляризацией фокусное пятно будет в координатах x =–0,4 мкм, y =0, при левой круговой – в координатах x =0,4 мкм, y =0. То есть можно демультиплексировать пучок с правой и левой круговой поляризациями в два разных максимума интенсивности. На рис. 4 показаны результаты моделирования фокусировки света с левой и правой круговой поляризацией с помощью металинзы, рассчитанные методом FDTD.

Видно, что правая и левая круговые поляризации полностью разделяются в фокусной плоскости, причем отношение сигнал / шум (отношение максимума интенсивности к интенсивности бокового лепестка от соседнего максимума интенсивности, расположенного в том же месте, рис. 4 в ) составляет 29,4–62,5.

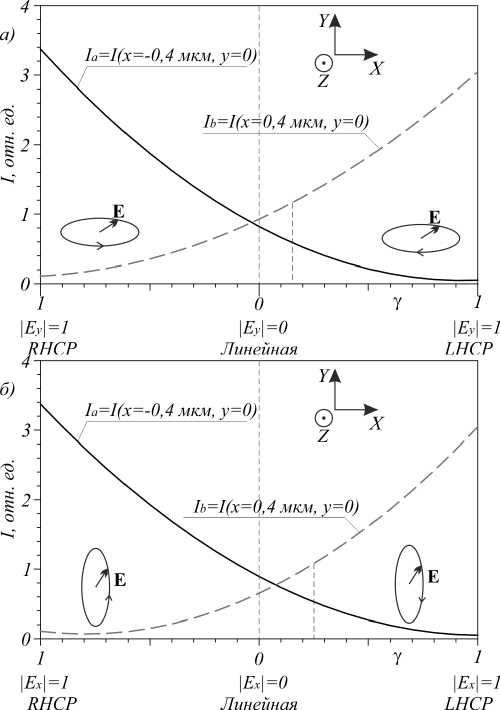

С помощью такой металинзы можно измерять эллиптичность поляризации, если большая ось эллипса совпадает с осью X . На рис. 5 а, б показаны зависимости интенсивностей в правом и левом максимуме интенсивности в зависимости от амплитуды проекции Ey (при постоянной проекции Ex ) , Ex (при постоянной проекции Ey ) и направления вращения вектора E .

X, мкм X, мкм X. мкм

Рис. 4. Результат фокусировки поля металинзой с левой (а) и правой (б) круговой поляризацией, и их сечение через центр пучка вдоль оси X (в)

Из рис. 5а видно, что при изменении эллиптичности падающего пучка световая энергия перераспределяется из одного фокусного пятна в другое. То есть, измеряя по отдельности оба максимума интенсивности, можно оценить направление вращения и эллиптичность поляризации падающего пучка при условии, что максимальный диаметр эллипса вращения вектора E расположен вдоль оси X. Если наибольший диаметр эллипса расположен вдоль оси Y, то зависимости схожие (рис. 5б). Таким образом, с помощью металинзы можно оценить эллиптичность поляризации при обоих рассмотренных расположениях наиболь- шего диаметра эллипса поляризации как вдоль оси X, так и вдоль оси Y. Отметим, что пересечение линий интенсивности правого и левого максимума не совпадает с линейной поляризацией на входе. Это произошло, так как интенсивности правого и левого максимумов при линейной поляризации не равны в точности. Такая погрешность формирования максимумов интенсивности связана с асимметричным рисунком металинзы, который вносит погрешности в формирование поля после нее.

Рис. 5. Зависимость интенсивности каждого из двух максимумов интенсивности от эллиптичности и направления вращения вектора падающего электрического поля для эллипса с большим диаметром вдоль оси X (а) и Y (б)

Эллиптичность поляризации можно охарактеризовать с помощью параметра γ, γ = |Ey| / |Ex| при |Ex|=1, 0<|Ey|< 1, или γ =|Ex|/|Ey| при |Ey| = 1, 0< |Ex| < 1. Например, пусть интенсивность фокусного пятна справа Ib =0,4 в относительных единицах, интенсивность левого фокусного пятна Ia =0,2 отн. ед. Принимая во внимание, что Ib / Ia =2, из рис. 5б можно найти, что соответствующее значение γ = 0,25 и поляризация левая эллиптичная, если эллипс поляризации расположен вдоль оси Y, или γ = 0,16 и поляризация также левая эллиптичная, если эллипс поляризации расположен вдоль оси X (рис. 5а). Если не известно, вдоль какой декартовой оси вытянут эллипс поляризации, то для однозначного определения поляризационного состояния пучка нужно провести измерения дважды и перед вторым измерением повернуть мета-лизну вместе с фотоприемником в фокусе вокруг оптической оси на 90 градусов. При этом вытянутость поляризации эллипса из вертикальной станет горизонтальной (или наоборот). Тогда если при втором измерении отношение интенсивности правого максимума к левому увеличится, то, значит, для правой поляризации эллипс поляризации вытянут вдоль горизонтальной оси. И наоборот, если при втором измерении отношение интенсивности правого максимума к левому уменьшится, то, значит, для правой поляризации эллипс поляризации был вытянут вдоль вертикальной оси. Аналогично можно оценивать и случай с левой эллиптичной поляризацией.

Работа металинзы с различными длинами волн

Данную металинзу можно использовать для определения не только поляризации, но и длины волны падающего света в некотором диапазоне. Кроме того, металинза способна разделять правую и левую круговую поляризацию в некотором диапазоне длин волн, более широком, при этом фокусное пятно будет расположено или слева, или справа от оптической оси (вдоль оси X ).

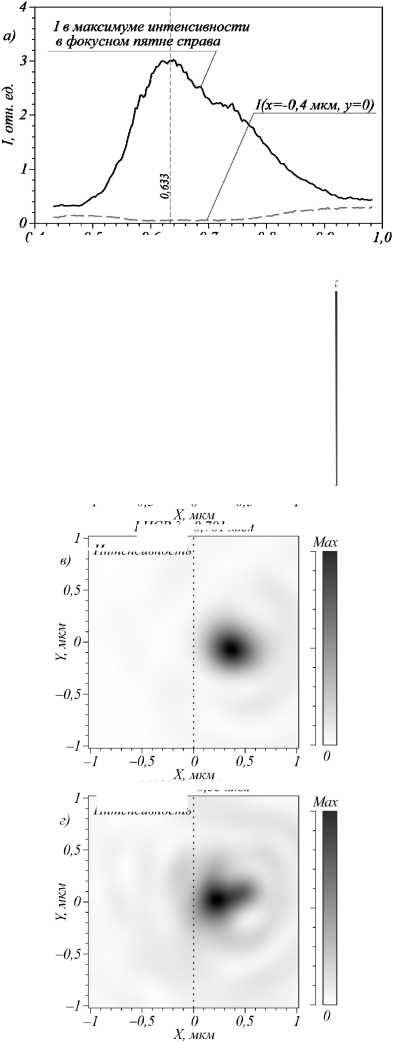

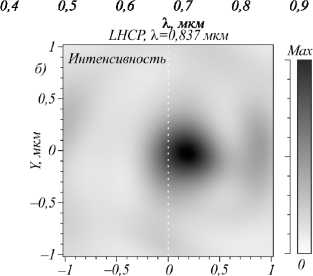

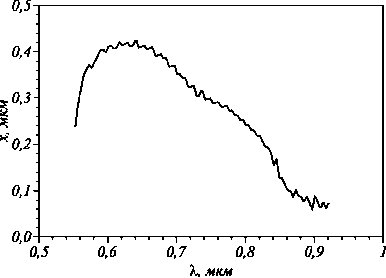

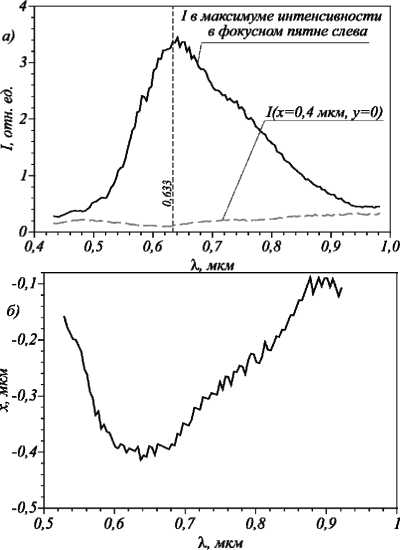

На рис. 6 а показана зависимость интенсивности в центре фокусного пятна справа от оптической оси от длины волны падающего света. Моделирование проводилось в диапазоне от 0,433 мкм до 0,981 мкм с шагом 4 нм. Видно, что в диапазоне приблизительно от 0,55 мкм до 0,92 мкм можно по интенсивности в фокусном пятне однозначно определить наличие левой круговой поляризации. На рис. 7 показана зависимость смещения центра фокусного пятна от длины волны света при падающем поле с левой круговой поляризацией и длиной волны от 0,55 до 0,925 мкм.

Видно, что в диапазоне от 0,64 до 0,88 мкм можно по координате максимума фокусного пятна оценить длину волны падающего света. При изменении длины волны от λ = 0,64 до λ = 0,837 мкм координата X фокусного пятна изменяется в диапазоне от X = 0,41 до X = 0,08 почти линейно. Погрешность оценки длины волны света по координате из-за неравномерности графика составляет примерно 20 нм. При этом для демультиплексирования падающих волн с круговой поляризацией металинзу можно использовать в большем диапазоне длин волн, от 0,55 до 0,925 мкм. На рис. 8 а показаны зависимости интенсивности света в фокусном пятне с координатой X <0, интенсивность в месте расположения фокусного пятна падающей волны с левой круговой поляризацией справа ( X = 0,44 мкм). На рис. 8 б приведена зависимость координаты X фокусного пятна от длины волны света в диапазоне длин волн от 0,525 до 0,925 мкм. Параметры моделирования аналогичны рис. 6, 7, за исключением падающей волны, в данном случае использовалась правая круговая поляризация.

Интенсивность

Рис. 6. Зависимость интенсивности в фокусном пятне справа (x > 0, непрерывная линия) и в точке фокусного пятна слева (x = – 0,4, пунктирная линия) от длины волны падающего света (а); распределение интенсивности в фокусной плоскости при длине волны падающего излучения λ = 0,837 мкм (б), λ = 0,701 мкм (в), λ = 0,55 мкм (г). Падающее поле имеет левую круговую

LHCP, k=0, 701 мкм

LHCP, к=0,55мкм

Интенсивность

Рис. 7. Зависимость смещения фокусного пятна на рис. 6 от длины волны света вдоль оси X

Рис. 8. Зависимость интенсивности в фокусном пятне слева (x<0, непрерывная линия) и в точке фокусного пятна справа (x=0,4, пунктирная линия) (а) и его координаты (б) от длины волны падающего света c RHCP

поляризацию

Результаты моделирования на рис. 8 подтверждают, что металинзу можно использовать для демультиплексирования круговых поляризаций разного направления в широком диапазоне длин волн, в данном случае от 0,525 мкм до 0,925 мкм. В диапазоне от 0,64 до 0,88 мкм координата X центра фокусного пятна практически линейно зависит от длины волны λ, что также может быть использовано для дополни- тельной оценки длины волны падающего излучения. Изменение длины волны света от 0,64 до 0,88 мкм влечет сдвиг фокусного пятна на 0,31 мкм, от координаты X =–0,41 до X =–0,1 мкм. При этом точность оценки длины волны падающего света по координате фокусного пятна такая же, порядка 20 нм, что также объясняется неравномерностью графика на рис. 8б.

Отметим, что в диапазоне длин волн от 0,55 до 0,64 мкм для левой круговой поляризации и от 0,525 до 0,64 мкм для правой круговой поляризации по сдвигу фокусного пятна тоже можно судить о длине волны. Однако это возможно, только если заранее известно, что падающая длина волны находится в этом диапазоне. Данные диапазоны уже приведены выше, и смещение фокусных пятен в них нелинейно, что вносит дополнительные погрешности в оценку длины волны, но при этом позволяет ее проводить.

Заключение

В работе рассмотрена металинза, рассчитанная в аморфном кремнии, которая содержит в себе периодическую структуру вдоль одной оси и фокусатор. Данная металинза способна разделять свет с линейной поляризацией на круговые поляризации разных знаков и фокусировать свет в два фокусных пятна: в координатах x=0,4 мкм, y=0 с левой круговой поляризацией и в координатах x=–0,4 мкм, y=0 с правой круговой поляризацией. С помощью данной металинзы за счет фокусировки света в одно из фокусных пятен можно детектировать падающую круговую поляризацию. Также с ее помощью можно детектировать и эллиптическую поляризацию. В работе показано, что если наибольший диаметр эллипса, описываемый электрическим вектором, расположен вдоль осей X или Y , то из отношения интенсивностей двух фокусных пятен друг к другу можно оценить параметр эллиптичности поляризации, выраженный как отношение модулей амплитуды поперечных проекций электрического поля. Данная металинза способна работать как разделитель круговых поляризаций в диапазоне длин волн от 0,55 до 0,925 мкм. Кроме того, дополнительно к этому можно оценить длину волны света в диапазоне от 0,64 до 0,88 мкм за счет смещения максимума интенсивности вдоль оси X почти пропорционально длине волны света.

Если провести два измерения отношения интенсивностей максимумов двух пучков в фокусе металинзы и перед вторым измерением повернуть метализу вместе с фотоприемником относительно оптической оси на 90 градусов, то можно однозначно определить направление вращения вектора поляризации (левое или правое), степень поляризации (отношение длины осей эллипса поляризации) и направление большой оси эллипса поляризации (вдоль x или вдоль оси y ).

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант 23-12-00236) («Разделение эллиптических поляризаций», «Работа металинзы с различными длинами волн»), а также по государственному заданию НИЦ «Курчатовский институт» («Введение», «Заключение»).