Детская бедность: феномен и явление

Автор: Ткаченко Александр Александрович

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В борьбе с бедностью национальных правительств и международных организаций особое место занимает детская бедность. Снижение детской бедности и искоренение детской нищеты должны быть приоритетом в социальной и экономической политике любого государства. Целью работы является исследование детской бедности в России, США и развивающихся странах. Особое место уделено анализу подходов к изучению и отслеживанию детской бедности национальными системами и международными организациями; отмечено особое значение негативного влияния бедности детей на эпигенетические, иммунологические, физиологические, психологические виды адаптации в возрасте до 3 лет, что требует эффективного вмешательства для нейтрализации негативного воздействия по меньшей мере крайней бедности. В работе обосновано, что политику государственной помощи бедным семьям с детьми в РФ не следует строить, ориентируясь на показатели бедности по доходам. Показано влияние депрессии российской экономики 2014 г. на резкий рост доли бедных семей с тремя и более детьми. Отмечена особая роль переживания факта бедности детьми, испытывающих стыд и угрозу достоинству, которые проникают во все аспекты их жизни, отрицательно влияя на будущее. На основе проведенного исследования роли семьи, общества, государства и международных организаций в ликвидации детской бедности в её крайних формах сделан вывод, что борьба с явлением бедности в семьях с несовершеннолетними детьми должна быть высшим приоритетом.

Детская бедность, нищета, структура семей, программы поддержки бедных семей, человеческий капитал, здоровье детей

Короткий адрес: https://sciup.org/143178613

IDR: 143178613

Текст научной статьи Детская бедность: феномен и явление

Статью о бедности семей с детьми можно было бы начать с сентенции Г. Гессе: «Что ж, у каждого своя доля, и лёгкой ни у кого нет» 1 , но это был бы не совсем верный подход. Бедность семей и еще более крайняя бедность делают воспитание и социализацию детей в таких семьях тяжелой долей, но семья с несовершеннолетними детьми не может и не должна нести эту долю одна, тем более в социальных государствах. Растёт и роль мирового сообщества в решении задачи снижения детской бедности. Всемирный банк (ВБ) ввел понятие «бедность в обучении» и представил совместно со Статистическим институтом ЮНЕСКО Пакет политики в области грамотности и объявил о цели по сокращению численности таких бедных как минимум в 2 раза к 2030 г.2 Права ребенка, как считает А. Нолан, являются «линзой» для рассмотрения детской бедности: в её новой работе дан анализ интерпретации Комитетом ООН по правам ребенка Конвенции ООН о правах ребенка при рассмотрении причин и последствий детской бедности и мер реагирования на нее [1, р. 405–425].

Большинство российских авторов делают вывод о необходимости системного [2] или комплексного подхода к решению проблемы детской бедности [3]. В то же время, мало публикаций с анализом проблемы детской бедности и показателей, которые с большей полнотой отражали бы именно этот феномен, а не бедность семьи (домохозяйства), будь то индикаторы абсолютной, относительной или депривационной бедности, например, в фундаментальной работе [4] детская бедность как самостоятельная проблема не анализируется.

Формулированию цели этой статьи способствовал вопрос, заданный автору известным исследователем уровня и качества жизни населения Л. А. Миграновой: имеет ли право на существование сам термин «детская бедность», если по существу бедными являются семья или домохозяйство, а не дети? Таким образом, подвергается сомнению существование детской бедности как феномена. Дети же вне семьи, живущие в условиях социального призрения, должны обеспечиваться государством. Остается еще часть беспризорных детей и детей без присмотра, которых немало в бедных странах, но термин и явление «детской бедности» относится в первую очередь к основной части населения — домохозяйствам (семьям) с детьми несовершеннолетнего возраста. Проблема учёта беспризорных детей из беднейших слоёв в России не решена, так как они не попадают в «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах» Росстата, не охватывающее проживающих вне домохозяйств [5, с. 87].

Подходы к изучению и отслеживанию детской бедности

Детская бедность обречена на четыре взаимосвязанных характеристики: низкий доход в семье, плохие условия жизни, низкий уровень образования, высокий уровень недоедания3. Дети, живущие в семьях с доходами на уровне крайней бедности (нищеты), обречены на недостаточное биологическое и когнитивное развитие [6]. Влияние бедности на детей выделяют из общего феномена бедности потому, что от раннего развития детей зависят их способности и роль в будущем.

Ребёнок формируется под воздействием «заботливого ухода», обеспечивающего здоровье, полноценное питание, раннее обучение, отзывчивость на потребности, безопасность и защиту. Новые исследования раннего человеческого развития показывают, что эпигенетическая, иммуно- логическая, физиологическая и психологическая адаптация4 ребёнка к окружающему миру происходит с момента зачатия и затем специфика этой адаптации влияет на развитие на протяжении всей жизни [7]. Поэтому решающая роль негативного влияния бедности детей на эти виды адаптации в период от зачатия до возраста 2-3 лет имеет особое значение и требует эффективного вмешательства для нейтрализации негативного воздействия крайней бедности5. Эту роль детской бедности в потере потенциально возможного развития человеческого капитала должны осознавать и учитывать государство и общество, делая борьбу с крайней бедностью высшим приоритетом социальной политики.

Исследования детской бедности в российских публикациях

В отечественной практике, с одной стороны, мы имеем неполноту данных о детской бедности, отмеченную в работе [5], с другой — пустоты в самих исследованиях бедности применительно к несовершеннолетним [9]. Так, в журнале «Комплексные исследования детства» за три года (2019-2021) в более чем 80 статьях отсутствуют работы о детской бедности, а в статьях о государственной модели социальной политики по защите детства проблемы бедности не анализируются [10]. В статьях, анализирующих проблемы бедности в разных ракурсах, детская бедность как самостоятельный феномен почти не рассматривается, а лишь приводятся данные о бедности семей с различным числом детей, то есть детская бедность как явление воспринимается лишь в составе бедных семей. Даже в странах с заметно большим числом исследований детской бедности существуют проблемы недостаточного количества работ по детям доподросткового возраста. В статье

[11] отмечено, что поиск в PubMed за период 2008-2015 гг. работ, измеряющих численность и распространённость детей, подверженных задержкам роста или экстремальной бедности, не дал ни одной публикации.

Для специфических условий развития российского общества важны работы о региональной специфике детской бедности и возможные выводы о причинах имеющихся различий. Например, в работе [12] приводятся данные о детской бедности с выделением самых проблемных регионов Дальнего Востока, где доля бедных детей на 5 и более процентных пункта выше среднероссийских показателей, но, к сожалению, автор статьи причины этого не раскрывает. Для детей (подростков) из рассматриваемых в отечественных исследованиях показателей депривации большое значение имеет лишение, связанное с отсутствием выхода в интернет, особенно в отдалённых и редконаселённых регионах Сибири и Дальнего Востока. По этому показателю Чукотский АО имеет запредельные 89,3%, что больше всех других показателей материальной депривации в этом регионе [12, с. 166]. С другой стороны, этот субъект РФ имеет один из самых низких показателей бедности по доходам в регионе (8,8%).

Имеются немногочисленные, но тем и более ценные, работы, в которых даётся объединённая оценка бедности по различным профилям. Так, В. С. Жаром-ский [13] для решения задачи комплексной оценки бедности по трем профилям берет широкий разрез структуры российских домохозяйств, выделяя 4 категории семей по показателю детности. Латентная вероятность бедности заметно возрастает с переходом от семей с одним ребенком к семьям с двумя детьми (в 1,4 раза) и от двухдетной семьи к семьям с тремя и более детьми (в 1,36 раза)6. Автор замечает, что «вероятность латентной бедности возрастает пропорционально количеству детей (0,21; 0,331; 0,539)» [13, с. 102]. Используя различные модели, автор делает вывод о том, что «граница абсолютной бед- ности плохо согласуется с реальным феноменом бедности» [13, с. 103]. Возможно, по этой причине политику государственной помощи в РФ бедным семьям с детьми не следует строить, ориентируясь на показатели бедности по доходам, которая с 2021 г. измеряется как доля от медианного дохода. В некоторых работах, рассматривающих переход к новому измерению бедности [3], утверждается, что он снимает острую для России проблему скудости минимальной потребительской корзины [3, с. 59]. На самом деле, сама цифра, рассчитанная с точностью до доли процента, свидетельствует лишь о подгонке к требуемому размеру в рублях, сохраняющему статус-кво. Какое же это снятие остроты проблемы?

Даже в специальных работах, претендующих на комплексное исследование детства [14], не находится места для изучения бедности детей. Это не столько недостаток данных работ, сколько следствие отсутствия комплексных, а тем более системных, исследований, позволяющих обобщить труд исследователей медицинского, социологического, демографического, географического и экономического профилей7. Необходимость этого обобщения видна и на примере ряда публикаций. Так в работе о бедных семьях как особой социальной группе автор относит многодетность к признакам бедности семей [16, с. 217] и утверждает, что «... для бедных семей характерны и другие признаки: многодетность, неполный состав семьи …» [16, с. 220], переворачивая причины бедности.

Немногочисленные отечественные исследования детской бедности с выделением возрастных групп касаются, например, проблемы детей в дошкольном возрасте [17]. Авторы отмечают влияние числа детей в домохозяйстве на условия (заметное ухудшение по мере роста числа детей) проживания, но не касаются влияния такого роста на уровень жизни семьи [17, с. 72]. Вывод авторов о том, что «одной из причин сохраняющейся бедности семей с детьми, в первую очередь молодых семей с детьми в дошкольном возрасте, является нехватка мест в дошкольных образовательных организациях» [17, с. 69] близок к выводам английских специалистов о роли занятости матерей с детьми до 3 лет для выхода из бедности, так как около 55% детей, находящихся в бедности, жили в работающих семьях [18, р. 3]. Более важно для сокращения бедности детей в возрасте до 3 лет — поддерживать соответствующий уровень пособий и предоставлять налоговые льготы на заработки родителей. Американские исследования показывают, что налоговая льгота на заработанный доход не только оказывает существенное положительное влияние на предложение материнского труда, но и более востребовано матерями с детьми в возрасте до 3 лет: предложения рабочей силы сосредоточено именно среди них, и лишь умерено льгота влияет на предложение труда со стороны матерей с подростками [22].

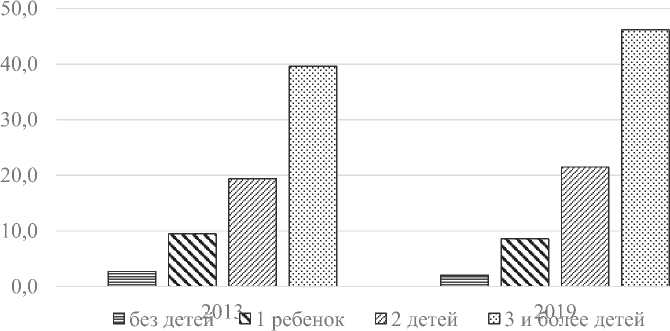

Кроме недостаточного уровня детских пособий, низкие средние доходы занятых в российской экономике приводят к тому, что рождение вторых и более высоких очередностей рождения приводит к значительному снижению благосостояния семьи и очень часто к её впадению в бедность. Это заметно по динамике доли бедных семей с разным числом детей (рис. 1). Работы общего направления по анализу бедности [20] лишь вкратце затрагивают проблему детской бедности, отмечая, что доля бедных с тремя и более детьми была самой высокой среди домохозяйств в 2010е гг. и что доля бедных среди семей с маленькими до 3 лет детьми в эти годы росла [20, с. 128]. Особенно контрастно различие в двух структурах домохозяйств: по доходам и по составу семей с детьми. Среди бедных домохозяйств преобладают те, которые имеют детей моложе 18 лет — 90% бедных домохозяйств. Бедные домохозяйства с одним ребенком составляют 20,4% бедных домохозяйств, с двумя детьми — 35,1% и с тремя и более — 35,0% [3, с. 60]. Это качественно иная структу- ра домохозяйств по бедности в отличие от общей структуры домохозяйств по детно-сти, в которой домохозяйства с одним ребенком доминируют — 28,9%, доля домохозяйств с двумя детьми в 2,4 раза меньше (12,2%) и доля с тремя и более детьми — лишь 3,1% всех домохозяйств8.

половины всех многодетных семей России стали бедными. Затем эта доля стала постепенно снижаться, но остается высокой — более 46% всех семей. На рис. 2 сравнивается начало и конец периода, когда Росстат включал в данные детей до 18-летнего возраста10. Возникает вопрос о влия-

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

без детей

1 ребенок — — 2 детей

3 и более детей

Рис. 1. Доля бедных домашних хозяйств соответствующей группы в общей численности бедных домашних хозяйств9, %

Fig. 1. Share of poor households in the corresponding group in the total number of poor households,%

Источник: составлено автором по данным Росстата.— URL: document/13293 (дата обращения: 20.09.2021).

Влияние детности домохозяйства (семьи) на его материально-финансовое положение четко просматривается по доле бедных домохозяйств среди домохозяйств соответствующей детности (рис. 2)9.

Положение домохозяйств за 2013– 2019 гг. показывает улучшение ситуации в домохозяйствах без детей и с одним ребёнком, но ухудшение положения в домохозяйствах с большим числом детей: особенно значительно возросла доля бедных домохозяйств среди имеющих 3 и более детей. Депрессия, начавшаяся в 2014 г., привела к росту (на 12 пп) доли бедных многодетных семей среди всех многодетных, которая достигла 54%, то есть более нии различных выплат государства семьям с несовершеннолетними детьми, среди которых наиболее заметным является материнский капитал.

Детская бедность в США

До 2021 г. США выделялись среди богатых стран недостаточной помощью государства семьям с детьми—менее трети среднего показателя по экономически развитым странам 11. В то же время налоговые кредиты для семей с детьми, которые начали вводиться в США четверть века назад, в меньшей мере

Рис. 2. Доля бедных домашних хозяйств в общей численности домашних хозяйств соответствующей группы,%

Fig. 2. Share of poor households in the total number of households in the corresponding group,% Источник: составлено автором по: Социально-экономические индикаторы бедности в 2013– 2020 гг.— Москва : Росстат, 2021.— С. 34.

поддерживали низкооплачиваемые семьи, а выигрывали семьи со средними и высокими доходами. Бедным домохозяйствам с доходом менее 30 тыс. долларов США доставалось всего 15% суммы, предусмотренной программой налогового кредита на заработанный доход для семей с несовершеннолетними детьми 12.

Исследование крайней бедности в США за 1993–2016 гг. показывает значительный рост глубокой и крайней бедности, который сосредоточен, в отличие от России, в группе бездетных домохозяйств. В домохозяйствах с детьми благодаря расширению льгот по Программе помощи в питании (SNAP)13 произошло снижение глубокой и крайней бедности. По оценкам авторов [22, р. 2346– 2347], в 2016 г. 7,2 млн человек (2,23% населения США) были глубоко бедными—на уровне 20% от медианного значения по стране и чуть меньше — 7 млн, если измерять на уровне 20% от медианного значен ия штата.

Признавая значимость этой проблемы для будущего страны, Конгресс включил в сводный закон об ассигнованиях (2015) положение, предписывающее национальным академиям наук, медицины и инженерной академии провести всестороннее исследование детской бедности в США для определения политики и программ по сокращению вдвое в течение 10 лет числа детей, живущих в бедности. Десятилетний период означал, что исследование должно сосредоточиться на текущей политике, которая могла бы повлиять на ресурсы бедных родителей в ближайшем будущем, а не на инвестициях, связанных с улучшением образования бедных детей и, следовательно, сокращающих бедность будущих поколений. В 2019 г. по итогам поручения вышел доклад трех академий «Дорожная карта по сокращению детской бедности» [23], содержащий заключения и рекомендации, которые легли в основу плана правительства 2021 г. Доклад интересен многим специалистам, так как содержит демографический портрет детской бедности в США, её исторические тренды за 1967–2016 гг., анализ бедности в других англоговорящих странах и её по- следствий, а главное — даётся оценка макроэкономических издержек детской бедности для общества [23, р. 89–91]. Такие оценки до сих пор отсутствуют во многих странах, включая Россию14. О важности этой проблемы говорится в новом докладе Статкомитета СНГ [25, с. 22].

В 2021 г. правительством Байдена предложено увеличить кредит с 2000 до 3600 долларов США для детей в возрасте до 6 лет и до 3000 долларов — для детей до 18 лет. Кредит становится «полностью возмещаемым», что означает следующее: семьи с низкими доходами получат полную сумму, даже если они не должны ничего платить по подоходному налогу, то есть, для самых бедных кредит превращается в денежное пособие. Это снизит уровень бедности среди детей до 18 лет с 13,6% до 7,5%. По оценкам, эти предложения принесут пользу 27 млн детей, в том числе примерно половине всех чернокожих и латиноамериканских детей, чьи семьи не получают полного кредита из-за недостаточного дохода, включая почти 10 млн детей, которые в настоящее время находятся за чертой бедности15.

Проблемы детской бедности и её измерения в развивающихся странах

Проблемой измерения детской бедности в странах с отсутствием достаточно разработанной и регулярной статистики доходов населения озабочены международные организации, включая ВБ и ЮНИСЕФ. Имеется альтернативный вариант решения этой задачи — Бристольский подход, оценивающий детскую бедность в соответствии с основными потребностями, изложенными в определении абсолютной бедности Программы действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995): доступ к чистой воде, санитарии, жилью, образованию, информации, продовольствию и здоровью. Любое домохозяйство, не имеющее доступа к одному из этих безусловных благ, определяется как «лишённое» и относящееся к относительной бедности, а те, кто лишён двух или более из этих основных потребностей, определяются как страдающие от «абсолютной бедности».

В 2007 г. этот подход лег в основу Глобального исследования детской бедности и неравенства, проведенного ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Университетом Бристоля. В нём проанализированы опросы домохозяйств из более чем 40 развивающихся стран. Бристольский подход может быть применен ко всем данным этих обследований, обеспечивая научные измерения как детской депривации, так и абсолютной бедности детей. Понятно, что такой подход наиболее реален для анализа бедности в развивающихся странах, где затруднен сбор данных даже по показателю ВБ — минимальной стоимости расходов человека в сутки. Закономерно, что родоначальник этого подхода Питер Таунсенд, исследования которого [26] изменили понимание и измерение детской бедности как международными организациями, так и странами, цитируется в большинстве российских работ о бедности.

Ещё более широкое исследование детской бедности охватило 141 страну по данным за 2004-2010 годы: результаты анализа показали снижение риска нищеты (экстремальной бедности) в 123 странах. При этом 27 стран имели за этот период снижение в размере 20% и более: Вьетнам (45%), Китай (40%), Индия (20%). [11, р. е920]. Следует согласиться, что вопросы стыда и достоинства должны получить больше внимания, поскольку они лежат в основе жизненного опыта (переживания) бедности и проникают во все аспекты жизни детей. Этим вопросам в отечественной литературе почти не уделяется внимания. Авторы коллективной монографии по результатам данного исследования приходят к выводу, что бо- лее глубокое понимание изменчивой природы детской бедности требует динамического анализа с использованием различных методов [8, р. 343], включая анализ значимости психосоциальной стороны детей, находящихся в бедности, что может стать обширным полем исследований российских специалистов.

Заключение

Детская бедность, обрекающая ребёнка на многие лишения, отрицательно влияет на большинство его возможностей в будущем и ведет к безвозвратности потерь их значительной части. Ряд исследований показал, что недостатки и препятствия сохраняются и в следующем поколении бедных, воспроизводя порочный межпоколенческий цикл утраченного человеческого капитала. Угрозе не реализовать свой потенциал развития из-за бед- ности подвергаются около 250 млн детей младше 5 лет в странах с низким и средним уровнем дохода [27, р. 611].

Бедность — это не «определённый», как пишут авторы статьи [2, с. 770], а основной тормоз в развитии человеческого капитала, а поскольку это развитие начинается с рождения ребёнка, то детская бедность является самым социально неприемлемым и долгосрочным по воздействию на будущее любого общества негативным явлением.

Можно считать обоснованным вывод о том, что бедность влияет на детей иначе, чем на взрослых, а потому измерение детской бедности должно быть иным — существует необходимость иметь для детей собственное специфическое измерение бедности, которое должно базироваться на конкретных потребностях на этом этапе человеческой жизни.

Список литературы Детская бедность: феномен и явление

- Nolan, A. Poverty and Children's Rights. The Oxford Handbook of Children's Rights Law / A. Nolan. Eds. Jonathan Todres and Shani M. King. — Oxford: Oxford University Press, 2020.— 760 р. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190097608.013.21.

- Козлова, О. А. Сокращение бедности в России в контексте реализации национальных целей развития / О. А. Козлова, М. Н. Макарова // Журнал экономической теории.— 2020. — Т. 17.— № 4. — С. 770-780. DOI: 10.31063/2073-6517/2020.17-4.2.

- Кубишин, Е. С. Бедность в России: методология измерения и международные сравнения / Е. С. Кубишин, А. П. Седлов, И. В. Соболева // Вестник Института экономики РАН.— 2021.— № 1. — С. 56-70.

- Политика семьи и детства в постсоциализме. Колл. монография. / ред. В. Шмидт, Е. Ярская-Смирнова, Ж. Чернова. — Москва : ЦСПГИ, 2014.— 301 с.

- Жаромский, В. С., Социально-экономическое неравенство в России: динамика и методы оценки / В. С. Жаромский, Л. А. Мигранова, М. С. Токсанбаева // Народонаселение.— 2018. Т. 21.— № 4. — С. 79-95. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-4-08.

- Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale. An Executive Summary for The Lancet's Series // The Lancet. — October 2016. — Р. 1-8.

- Daelmans, B. Early childhood development: the foundation of sustainable development / B. Daelmans, G. L. Darmstadt, J. Lombardi [и др.] // The Lancet.— 2017.—Vol. 389. — Iss. 10064.— P. 9-11. DOI: 10.1016/s0140-6736(16)31659-2.

- Putting Children First: New Frontiers in the Fight Against Child Poverty in Africa / Keetie Roelen, Richard Morgan and Yisak Tafere ^ds.). — Stuttgart: CROP, 2019.— 357 р.

- World Bank. 2020. Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune.—Washington, DC: World Bank.— 201 р. DOI: 10.1596/978-1-4648-1602-4.

- Смаль, С.В. Государственная политика защиты детства: региональные особенности на примере Социального кодекса Санкт-Петербурга / С. В. Смаль // Комплексные исследования детства.— 2021. — Т. 3.— № 1. — C. 5-12.

- Chunling, L. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level / L. Chunling // The Lancet Global Health.— 2016.—Vol. 4. — No. 12. — P. e916-e922. DOI: 10.1016/S2214-109X(16)30266-2.

- Буланова, М.А. Оценка уровня бедности в России: зависимость от методологии измерения / М. А. Буланова // Власть и управление на Востоке России. — 2021.— № 1(94). — С. 157-169. DOI: 10.22394/1818-4049-2021-94-1-157-169.

- Жаромский, В. С. Построение комплексной оценки бедности по трем профилям бедности / В. С. Жаромский // Народонаселение. — 2019. — Т. 22.— № 1. — С. 92-105.

- Сидоркина, З.И. Геодемография как основа развития географии детства / З. И. Сидоркина // Комплексные исследования детства.— 2019. — Т. 1.— № 3. — С. 181-188.

- Ткаченко, А.А. Бедность и население России: ретроспективный взгляд на проблему / А. А. Ткаченко // Народонаселение.— 2019. — Т. 22.— № 4.— С. 36-50. DOI: 10.19181/1561-77852019-00037.

- Воронова, К. А. Бедная российская семья как особая социальная группа / К. А. Воронова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки.— 2018.— № 3. — С. 212-224. DOI: 10.15593/22249354/2018.3.17.

- Елизаров, В.В. Факторы бедности семей с детьми и перспективы её снижения / В. В. Елизаров, А. Л. Синица // Уровень жизни населения регионов России. — 2019.— № 2(212). — С. 63-75.

- A New Approach to Child Poverty: Tackling the Causes of Disadvantage and Transforming Families' Lives. — London, UK: The Stationery Office LTD, 2011.— 79 р.

- Michelmore, K. Tots and Teens: How Does Child's Age Influence Maternal Labor Supply and Child Care Response to the Earned Income Tax Credit? / K. Michelmore, N. Pilkauskas // Journal of Labor Economics.— 2021.—Vol. 39. — №. 4. Р. 895-929. DOI: 10.1086/711383.

- Орусова, О.В. Анализ бедности населения в современной России / О. В. Орусова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление.— 2021.— № 1(53). — С. 124-132. DOI: 10.26456/2219-1453/2021.1.124-132.

- Ткаченко, А.А. Государственная политика и национальный проект «Демография» / А. А. Ткаченко // Народонаселение.— 2018. — Т. 21.— № 4. — С. 23-35. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-214-03.

- Brady, D. The Levels and Trends in Deep and Extreme Poverty in the United States, 1993-2016 / D. Brady, Z. Parolin // Demography.— 2020.—Vol. 57. — Is. 6. — P. 2337-2360. DOI: 10.1007/s13524-020-00924-1.

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. A Roadmap to Reducing Child Poverty.—Washington, DC: The National Academies Press, 2019.— 618 р. DOI: 10.17226/25246.

- Овчарова Л.Н. Уровень и профиль бедности в России: от 1990-х годов до наших дней / Л. Н Овчарова, С. С. Бирюкова, Д. О. Попова, Е. Г. Варданян. — Москва : НИУ ВШЭ, 2014.— 35 с.

- Развитие системы индикаторов бедности для мониторинга достижения Целей устойчивого развития в странах Содружества.—Москва : СНГ СТАТ, CIS STAT, 2021.— 39 с.

- TownsendP. The concept of poverty: Working papers on methods of investigation and life-styles of the poor in different countries / P. Townsend. — Portsmouth : Heinemann Educational, 1970.— 260 р.

- Clark, Helen et al. A future for the world's children? A WHO -UNICEF-Lancet Commission // The Lancet.— 2020.—Vol. 395. — Is. 10224. — P. 605-658. DOI:10.1016/s0140-6736(19)32540-1.