Детская игра как фактор инкультурации и формирования социокультурной идентичности

Автор: Шереметьева Марина Анатольевна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Культура

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

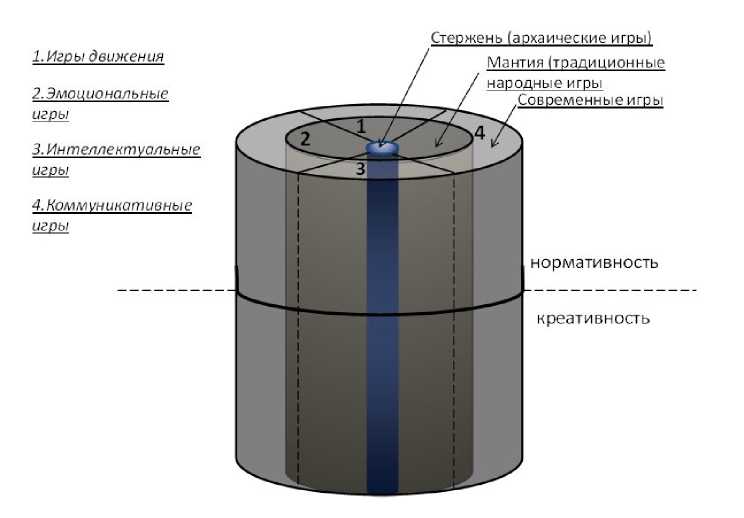

В статье автором предпринята попытка проанализировать разные типы игр с точки зрения их влияния на становление идентичности личности и представления их взаимосвязи в виде трехмерной модели игрового массива. В результате исследования выделены три слоя игры: стержневой, представленный архаическими играми; примыкающий к нему, слой мантии, связанный с традиционными играми; и слой оболочки, репрезентированный современными играми. Установлено, что все игры можно делить на классы по признаку проявления нормативности или креативности, а также (кроме архаических, являющихся синкретичными) на виды по принципу преобладающей деятельности (коммуникативной, интеллектуальной, эмоциональной или двигательной). Показано, как через весь комплекс игр формируется идентичность личности.

Детская игра, идентичность, архаические игры, традиционные игры, современные игры, креативность, нормативность, игровая деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/149134850

IDR: 149134850 | УДК: 008:796.11:159.923.2 | DOI: 10.24158/fik.2020.8.24

Текст научной статьи Детская игра как фактор инкультурации и формирования социокультурной идентичности

Взаимосвязь между детской игровой деятельностью и становлением личности, процессами социализации, инкультурации и идентификации отмечают многие исследователи. По мнению В.В. Абраменковой, «через игру дети в опосредствованной форме включаются в жизнь взрослых, удовлетворяя и собственную потребность в причастности к происходящему, что является не просто моделированием смыслового поля взрослой деятельности, а свободным обращением с его содержанием» [1, с. 141]. О.А. Белобрыкина, отмечая, что «игра является для ребенка одной из форм детской со-бытийной общности, в которой специфическим образом – в пространстве диалога – разворачиваются процессы обособления и отождествления» [2, с. 20], высказывает предположение о связи между видами осваиваемой детьми игровой деятельности и этапами становления личности.

В данной статье рассмотрено влияние разных типов игр на становление социокультурной идентичности. Новизна исследования заключается в предпринятой попытке представить взаимосвязь всех типов игр в виде модели игрового массива. В этом процессе мы будем опираться на предложенное нами определение игры как «самоорганизующейся деятельности одного или нескольких людей в предлагаемых обстоятельствах по определенным правилам, сопровождающейся расхождением видимого и смыслового поля, осуществляемой ими добровольно, на основе свободного выбора, цели и результат которой не выходят за ее рамки» [3, с. 153].

Надо отметить, что многие авторы придают большое значение роли традиционных или народных игр в процессе инкультурации личности и формирования идентичности. Н.А. Смирнова считает важными социокультурными функциями традиционных игр этническую самоидентификацию детей; индивидуализацию растущего человека в ее культурно-исторически значимых формах [4, с. 9]. А.В. Черная в своем исследовании условий развития личности в традициях игровой культуры пришла к выводу, что эти традиции «задают систему сопровождения человека на этапах его онтогенеза как социальной единицы и уникальной личности» [5, с. 42].

В ходе авторского исследования было установлено, что наиболее стабильно сохраняют свое место в репертуаре детских игр прятки и догонялки [6, с. 151], которые, по мнению исследователя мифоритуальных истоков детских игр В.Н. Топорова, в своем соединении образуют мо-тивную конструкцию, отражающую мотивную структуру так называемого основного мифа (о возрождении из смерти к бессмертию): «искал, нашел – обнаружил, преследовал, ловил, вошел в непосредственное соприкосновение, «уничтожил» – победил, – вот в общем виде та мотивная цепочка, которая объединяет детскую игру (точнее, две этих игры) и “основной” миф» [7, с. 101]. Можно предположить существование в первобытности синкретичной первоигры, включавшей в себя все эти элементы, из которой позднее выделились знакомые нам прятки, содержащие в своей основе часть мотивной цепочки, связанной с поиском–обнаружением, и догонялки, в основе которых лежит мотив преследования–ловли.

Таким образом, можно говорить о наличии в игровой культуре глубинного или стержневого слоя, представленного архаическими играми, и оболочки, представленной играми, появившимися позднее в процессе фрагментации и последующего синтеза. В свою очередь оболочка включает более глубокий слой (предлагаем назвать его термином «мантия»), содержащий традиционные народные игры, являющиеся непосредственно производными от архаических игр и отражающие этнические культурные особенности; и поверхностный слой (предлагаем считать его собственно оболочкой), включающий в себя современные игры, возникшие под влиянием социокультурных трансформаций, являющиеся отражением межкультурных влияний последнего времени. Архаические игры (в мотивной конструкции которых отражается мотивная структура основного мифа о возрождении из смерти к бессмертию) важны для формирования экзистенциального ядра идентичности; традиционные игры наиболее важны с точки зрения формирования этнокультурной идентичности; а современные игры формируют поколенческую идентичность. Необходимо отметить, что игры не являются чем-то застывшим раз и навсегда, они все время видоизменяются под влиянием культурно-исторических факторов, при этом происходит их постоянное перемещение из слоя в слой. Так, современные игры постепенно становятся традиционными и уступают место новым играм, в то же время возможны всплески интереса к играм, казавшимся устаревшими.

Опираясь на представление о человеке как, с одной стороны, творении культуры, а, с другой стороны, ее творце, мы выделяем два основных фактора, формирующих игру: нормативный и креативный, которые являются предпосылками построения игровой ситуации. Креативным фактором являются предлагаемые обстоятельства, дающие толчок и направление работе воображения, а правила – нормативный фактор – обозначают границы творческой мысли. Оба эти фактора одинаково значимы. Как отмечает Е.В. Савелова, нормативную сторону культурной динамики можно усмотреть в ритуале, а креативную – в игре: «и ритуал, и игра могут быть определены как способы ситуативного возвращения к исходному, первоначальному экзистенциальному пра-переживанию целостности и единства мира» [8, с. 68]. Однако игровое начало, по мнению исследователя, «обнаруживается в том удивительном мастерстве и виртуозной искусности, которая сопрягает свободу творчества с исполнением нормативных ограничений» [9, с. 71]. Соответственно, можно выделить два основных класса игр: игры с предлагаемыми обстоятельствами (креативные), в которых обстоятельства диктуют правила, и игры по правилам (нормативные), в которых доминируют правила, и они определяют предлагаемые обстоятельства.

Креативные игры строятся по принципу импровизации. Одной из ранних форм таких игр в жизни ребенка является сюжетно-ролевая игра или игра-театрализация. Дж. Мид видит в таких играх один из факторов «генезиса самости», ранний этап становления идентичности. Он объясняет, что в ходе сознательного принятия роли другого у ребенка складывается система поведенческих схем, необходимых для успешного участия в «кооперативной деятельности». Такова, с позиции Дж. Мида, простейшая форма инобытия (Beinganother) самости [10, с. 122]. М.Н. Сопова считает, что в игровых формах жизни находит свое выражение универсальный для детского возраста способ мировосприятия – чувственное познание, эстезис. Благодаря эстетическому опосредованию реальной действительности, по ее мнению, игра дает ребенку увидеть себя как бы со стороны, способствуя тем самым усвоению базовых культурных ценностей, стереотипов поведения. Таким образом, «современный ребенок как субъект собственной жизни имеет возможность самопроектирования благодаря процессам первичной инкультурации и социализации. Именно игровая коммуникация посредством данных процессов выступает как ресурс формирования культурной и индивидуальной идентичности ребенка» [11, с. 10]. Е.Н. Суворкина при анализе детского игрового творчества обращает внимание на его совместный характер, подчеркивая, что, по сути, оно является сотворчеством, в связи с чем, предлагает использовать также термин «со-воображение», выделяя его продуктивный и репродуктивный варианты. В сюжетно- ролевых играх, в которых воспроизводится действительность, по ее мнению, воплощается репродуктивное со-воображение, а под продуктивным со-воображением предлагается понимать конструирование фантазийных миров. Именно развитие продуктивного воображения и со-воображения в ходе создания фантазийных миров играет решающее значение в процессе становления личности и ее самоопределения [12].

Игры по правилам носят в большей степени соревновательный характер. Как справедливо замечает Дж. Мид, «дети проявляют большой интерес к правилам. Не сходя с места, они изобретают правила для того, чтобы выпутаться из затруднений. Часть удовольствия, доставленного соревнованием, состоит именно в изобретении таких правил» [13, с. 122]. Он считает игры с правилами, или соревновательные игры, еще одним фактором генезиса самости, благодаря которому осуществляется переход «от стадии принятия роли других в игре к стадии организованной роли, которая существенна для самосознания в полном смысле слова» [14, с. 122]. Анализируя нормативные аспекты детских игр, Е.Н. Суворкина отмечает стабилизирующую роль игры в субкультуре детства: «нормотворчество в субкультуре детства служит основанием для формирования и сохранения порядка, обеспечивающего продуктивность игровой деятельности детей» [15, с. 122]. В.В. Головин, рассматривая систему детских игровых правил, убедительно доказывает возможность обозначения этого явления как «детское обычное право». Он раскрывает стратифицирующую функцию правил в игре, показывая, как, в зависимости от умения соблюдать правила, ребенок занимает определенное место в игровой иерархии детского коллектива; подчеркивает, что «правило адекватности детского действия в той или иной ситуации не может не соблюдаться» [16].

Таким образом, мы выделяем два основных класса игр – нормативные и креативные, – которые тесно взаимосвязаны и отличаются степенью выраженности правил или предлагаемых обстоятельств. Можно утверждать, что, хотя оба класса оказывают комплексное воздействие на формирование личности, на процессы социализации и инкультурации, нормативные игры в большей степени влияют на формирование социального уровня идентичности, а креативные – на формирование индивидуального уровня идентичности (по определению В.С. Малахова [17]).

Рассматривая игру как деятельность, мы отмечаем ее целостный и интегративный характер. Интегративность заключается в том, что игра включает в себя неотъемлемые составляющие деятельность коммуникативную, интеллектуальную, эмоциональную и физическую, а целостность проявляется в единстве и соподчиненности этих составляющих. Осуществляя системный анализ игры, мы столкнулись с необходимостью вычленения ее видов, как необходимых и достаточных подсистем целостной системы. Систематизацию видов игры можно осуществлять как по количественным, так и по качественным критериям. Количественные критерии позволяют показать степень выраженности основных характеристик игры: нормативности или креативности. Качественным признаком предлагаем считать преобладание одного из составляющих видов деятельности, в соответствии с чем будем выделять коммуникативные игры, интеллектуальные игры, эмоциональные игры и игры движения.

К коммуникативным играм мы предлагаем относить посиделочные и салонные игры, т. е. такие, в которые можно играть, сидя на скамейке во дворе или дома, суть которых заключается в особой форме общения. В качестве примера можно привести игры в «Сломанный телефон», «Колечко», «Крокодил», «Садовник» и др. В таких играх у детей формируется умение осуществлять вербальное общение со сверстниками, строить отношения в разнополом коллективе, а значит у ребенка формируется коллективная субкультурная идентичность.

К интеллектуальным играм мы относим логические игры, игры-экспериментирования и детское коллекционирование. Логические игры (всевозможные головоломки, настольные игры, такие как «Шашки», «Реверси», «Морской бой», различные варианты «Крестиков-ноликов» и др.) помогают познанию правил и закономерностей окружающего мира. Так, в ходе игр-экспериментирований, строя башни из кубиков, или выкапывая ходы в сугробах, дети вступают в непосредственный контакт с окружающим природным или искусственным «вещным» миром, узнают его качества и свойства «на ощупь». Коллекционируя, ребенок осваивает способы классификации, такая игра помогает упорядочивать и систематизировать свои представления об окружающем мире. Таким образом, через интеллектуальные игры индивид познает свойства и характеристики окружающей среды, систематизирует свои представления и логизирует картину мира.

Класс эмоциональных игр представлен двумя категориями. Это игры-импровизации, под которыми нами понимаются ролевые, сюжетно-ролевые, режиссерские игры, где ребенок имеет возможность придумывать и проживать истории с собой в главной роли (даже если в игре несколько участников, для каждого его роль представляется наиболее важной), и игры-испытания, под которыми понимаются игры, связанные с определенной степенью риска, позволяющие индивиду узнать пределы своих возможностей, определить свой «потолок», понять и почувствовать «границы самости». Объединяющим для этих игр является фактор глубокого переживания воображаемой ситуации, сопровождающийся состоянием эмоционального напряжения или возбуждения. Эмоциональные игры помогают формированию представления о самом себе, становлению личной идентичности.

К играм движения мы относим спортивные игры и подвижные игры с правилами. Следует отметить, что под спортивными мы подразумеваем игры, которые строятся по принципу одноименных видов спорта (таких как футбол, волейбол, хоккей), но организованные детьми самостоятельно, без внешней регламентации. В играх такого типа ребенок учится быть членом команды, осваивает умение консолидировать свои усилия с другими, строить стратегию своих действий с учетом возможных действий других. Таким образом, в играх движения формируется его умение встраиваться в коллектив, так называемая коллективная идентичность. Кроме того, в ходе подвижных игр у ребенка происходит формирование схемы собственного тела, которое является составной частью идентичности человека. Как подчеркивает В. Хёсле, «представление о собственном теле является важной частью создаваемого человеком образа самого себя» [18, с. 113].

Необходимо отметить пластичность игр и подвижность рамок, отделяющих игры друг от друга. Бывает трудно однозначно определить, к какому виду относить игру, т. к. они могут легко переходить из одного состояния в другое. Так, верчение на карусели может рассматриваться как игра- переживание, если ребенок при этом представляет себя космонавтом, проходящим предполетные испытания, а может рассматриваться как игра-испытание, если ребенок проверяет свою выдержку, способность как можно дольше продержаться на карусели, справляясь с головокружением.

Таким образом, мы, используя культурно-генетический метод, разделили весь игровой массив на слои: стержневой (архаические игры); слой мантии (традиционные народные игры); и самый молодой слой оболочки (современные игры). Принимая в качестве опорного положения понимание игры как атрибута исключительно человеческого бытия и рассматривая в качестве двух основных характеристик человеческого бытия нормативную и креативную стороны, мы выделили два класса игр: нормативные и креативные, включающие в себя, соответственно, игры по правилам и игры импровизационного характера. Осуществляя системный анализ игры, как целостной интегративной деятельности, мы выделили четыре вида игр: коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные и игры движения. Взаимосвязь и взаимозависимость всех игр мы представили в виде трехмерной модели игрового массива (рис. 1), где виды игры по преобладающей деятельности делят все игровые слои, кроме стержневого (синкретичного), на сегменты. Традиционные и современные игры также можно делить по степени регламентации, жесткости соблюдения правил.

Рисунок 1 – Модель игрового массива

Можно утверждать, что через весь комплекс детских игр человек формирует представление о себе самом, мире вокруг себя, своем месте в мире и в социуме, таким образом происходит его инкультурация и формирование социокультурной идентичности как неразрывного единства социального и культурного в личностной идентичности.

Ссылки:

Редактор: Грицай Екатерина Анатольевна

Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна

Список литературы Детская игра как фактор инкультурации и формирования социокультурной идентичности

- Абраменкова В.В. Социальная психология детства. М., 2008. 431с

- Белобрыкина О.А. Периодизация детской игры в антропологической перспективе // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2005. № 1 (46). С. 20-22

- Шереметьева М.А. Проблема дефиниции детской игры в контексте современной культуры // Общество: философия, история, культура. 2018. № 11. С. 151-156. DOI: 10.24158/fik.2018.11.28

- Смирнова Н.А. Традиционная игра как культурно-психологический феномен: дисс. … канд. псих. наук. М., 2000. 123 с

- Черная А.В. Развитие личности в контексте традиций игровой культуры: автореф. дисс. … доктора псих. наук. М., 2007. 46 с