Детские игрушки с Федоровского раскопа в Новгороде

Автор: Дубровин Г.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

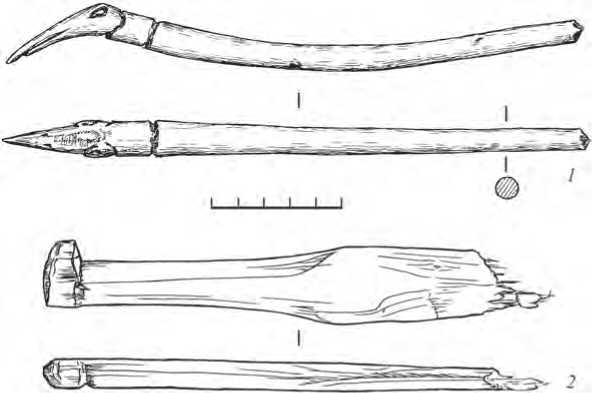

Статья посвящена публикации детских игрушек XI-XVIII вв., обнаруженных при археологических исследованиях на Федоровском раскопе в Новгороде. Среди них игрушки индивидуальные (имитации: копии оружия (рис. 1, 6; 3, 2) и транспортных средств (рис. 2, 1, 2); изобразительные игрушки: кукла (рис. 2, 4) и антропоморфные фигурки (рис. 2, 3; 4, 2), фигурки всадника (рис. 4, 1), лошадей (рис. 4, 3, 4) и птицы (рис. 3, 1); звуковые игрушки-забавы: погремушки (рис. 1, 1, 2), свистульки (рис. 4, 5, 6), писанки (рис. 1, 3), брунчалки-жужжалки), игрушки для коллективных игр (кожаные мячи (рис.1, 4), точеные деревянные шары (рис. 1, 5), волчки-кубари).

Игрушки, индивидуальные, имитации, изобразительные, звуковые, для коллективных игр, паспорт, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328381

IDR: 14328381

Текст научной статьи Детские игрушки с Федоровского раскопа в Новгороде

Федоровский раскоп является одним из крупнейших новгородских раскопов. Он располагался на южном берегу ныне засыпанного Федоровского ручья в Плотницком конце средневекового города.

Археологические исследования на раскопе, общая площадь которого составила 2470 кв. м, проводились в течение четырех полевых сезонов (1991–1993; 1997 гг.). В процессе работ были изучены остатки уличных настилов двух средневековых улиц – Коржевой и Славковой, а также застроечные комплексы 8 усадеб с более чем 160 жилыми и хозяйственными сооружениями XI–XVI вв.

На раскопе обнаружено более 6600 индивидуальных находок, среди которых берестяные грамоты XI–XIV вв., вислые свинцовые актовые печати и пломбы, комплекс находок византийского происхождения (XI–XII вв.) и т. д.

Среди прочих находок представлены и детские игрушки, публикации которых и посвящается предлагаемая статья.

В статье используется базовая классификация, представленная в работе А. С. Хорошева ( Хорошев , 1998. Табл. 1)1, с некоторыми дополнениями по В. И. Поветкину ( Поветкин , 1994; 2004) и Р. Л. Розенфельдту ( Розенфельдт , 1997).

Игрушки индивидуальные

Имитации

В эту группу входят копии оружия и транспортных средств.

Из копий оружия в федоровском археологическом материале представлены обломок деревянного меча (кинжала?) и обломки деревянных стрел.

Фрагмент деревянного одноручного двулезвийного меча (кинжала?) был обнаружен в перемешанных напластованиях (перекоп-балласт – 307/616/) (рис. 3, 2 ). Сохранившийся на длину 20 см фрагмент (да и сам изначальный предмет) довольно невыразителен. У меча не было перекрестья, а рукоятка длиной около 9 см заканчивалась Т-образным или круглым навершием (часть от него была обломана). Вряд ли можно считать, что данный экземпляр является, как некоторые другие деревянные мечи, обнаруженные в Новгороде и других местах, достаточно точной имитацией реального боевого оружия. Скорее всего, в данном случае для ребенка изготовили самую простую и примитивную игрушку («оструганную палочку»), не очень выразительную, но тем не менее в самом общем виде все-таки напоминающую настоящий меч (или кинжал?), который можно было использовать в военных играх.

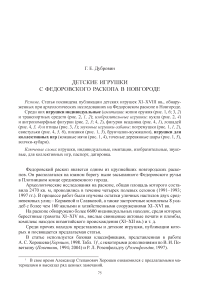

Деревянные стрелы. Деревянных стрел, вернее их обломков, найдено на Федоровском раскопе 37 экземпляров (вторая половина XI – XIII в.) (табл. 1). В одном случае обнаружен обломок древка длиной 25,5 см со специальной выемкой для тетивы (11/125-17-431/11/2) (рис. 1, 6 ). Все остальные стрелы представлены фрагментами их передних частей с наконечниками, сделанными с ними как единое целое. Завершения – наконечники стрел – встречаются как тупые (9/105-15-406/26/, 12/135-18-389/23/), так и заостренные (4/51-4-18-133/4/, 12/135-18-347/59/). Следует отметить, что среди деревянных стрел далеко не все являются игрушечными, т. к. тупые стрелы (деревянные и с костяными наконечниками – томарами) широко использовались в охоте для промысла пушного зверя ( Хорошев , 1998. С. 85).

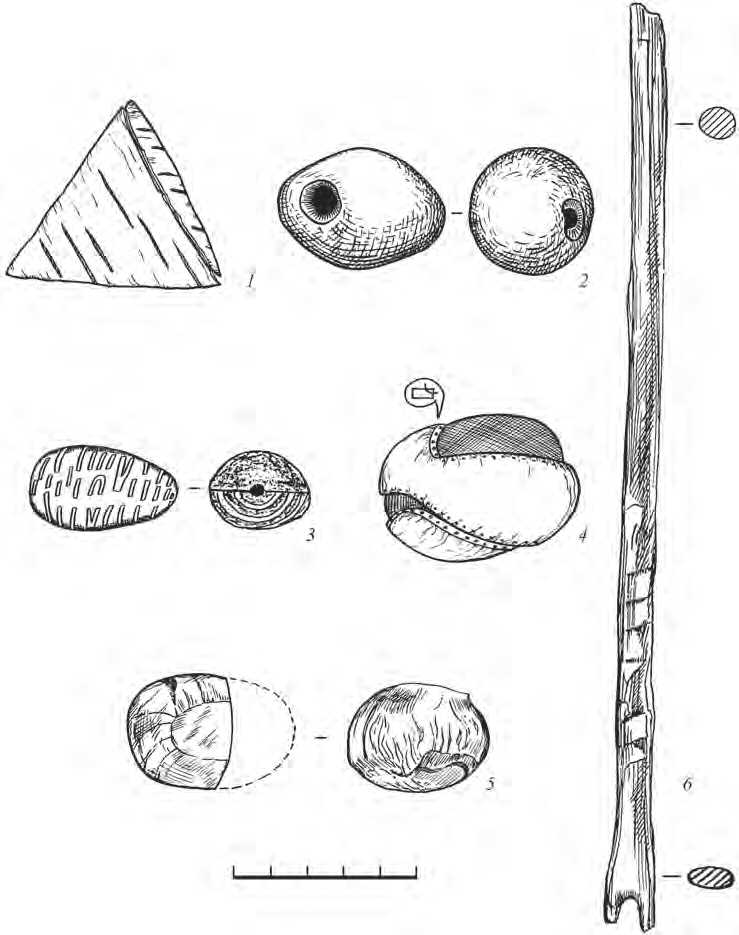

Среди археологического материала Федоровского раскопа представлены детали еще одной разновидности имитационных игрушек – тележек. Это деревянные колесики (16 штук, табл. 2; рис. 2, 1, 2 ). Указанные колесики диаметром от 1,5 до 5–6 (и даже до 14) см могли являться также и деталями одной из разновидностей изобразительных игрушек-лошадок на колесиках, распространенных в Новгороде во второй половине XIII – XIV в. (Там же. С. 89). Особый интерес представляет одно из колесиков, обнаруженное, к сожалению, в перемешанных напластованиях (перекоп-балласт – 334/437/) (рис. 2, 2 ). Диаметр колесика составлял 5,5 см, толщина – 0,9 см. В отверстии, расположенном в его центре, сохранились остатки деревянной оси диаметром 0,5–0,6 см. Кроме того, на одной из его сторон были процарапаны семь радиальных полосок, которые, вероятно, могли изображать спицы тележного колеса. Таким образом, данная находка наверняка является деталью игрушечной тележки – модели настоящего колесного экипажа. Остатки деревянной оси прослежены еще на одном колесике, датируемом второй половиной XI – серединой 30-х гг. XII в. (7/91-4-21/22-1/10/17/), однако изображения спиц на нем отсутствуют.

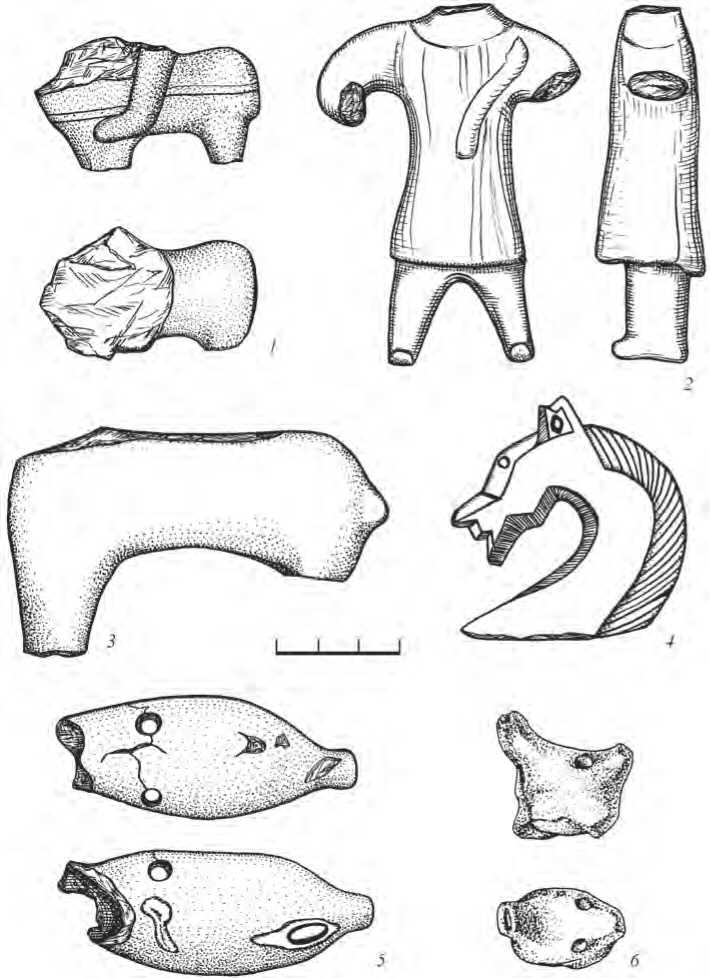

Рис. 1. Игрушки разные

1 – шаркунок (?) – 6/71-4-19-111(58); 2 – погремушка – 2/31-4-16-114(46); 3 – писанка – 7/81-4-20-182(3); 4 – мяч – перекоп-балласт – 311(224); 5 – фрагмент точеного шара – 4/71-4-19-/20-4/8(10); 6 – фрагмент стрелы – 11/125-17-431(11)

1 – береста; 2, 3 – глина; 4 – кожа, войлок; 5, 6 – дерево

Таблица 1. Деревянных стрел фрагменты

|

№ |

Ярус |

Датировка1 |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

перекоп |

– |

балласт |

334 |

460 |

|

2 |

перекоп |

– |

балласт |

309 |

516 |

|

3 |

8/95 |

нач. XIII в. – нач. 80-х гг. XIII в. |

14 |

383 |

36 |

|

4 |

перекоп |

– |

14 |

368 |

39 |

|

5 |

9/105 |

кон. 50-х гг. XII – нач. 80-х гг. XIII в. |

15 |

355 |

34 |

|

6 |

9/105 |

кон. 50-х гг. XII – нач. 80-х гг. XIII в. |

15 |

406 |

26 |

|

7 |

перекоп |

– |

15 |

412 |

26 |

|

8 |

115 |

сер. 30-х – кон. 50-х гг. XII в. |

16 |

424 |

15 |

|

9 |

1С6 |

кон. 50-х гг. XII – нач. XIII в. |

16 |

475 |

12 |

|

10 |

1С/2С 6 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

16 |

464 |

19 |

|

11 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

311 |

21 |

|

12 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

393 |

9 |

|

13 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

431 |

11 |

|

14 |

12 5 |

кон. 70-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

17 |

390 |

40 |

|

15 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

391 |

48 |

|

16 |

2/41-4 |

втор. пол. 70-х гг. XII – сер. XIII в. |

17 |

45 |

58 |

|

17 |

56 |

сер. 30-х – нач. 50-х гг. XII в. |

17 |

519 |

34 |

|

18 |

5 6 |

сер. 30-х – нач. 50-х гг. XII в. |

17 |

575 |

17 |

|

19 |

4/51-4 |

сер. 40-х гг. XII – нач. XIII в. |

18 |

103 |

18 |

|

20 |

4/51-4 |

сер. 40-х гг. XII – нач. XIII в. |

18 |

104 |

41а |

|

21 |

5/61-4 |

сер. 30-х – II пол. 70-х гг. XII в. |

18 |

131 |

4 |

|

22 |

4/5 1-4 |

сер. 40-х гг. XII – нач. XIII в. |

18 |

133 |

4 |

|

23 |

12/135 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

347 |

59 |

|

24 |

12/135 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

389 |

23 |

|

25 |

12/135 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

441 |

36 |

|

26 |

3С/4С 6 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

473 |

69 |

|

27 |

3С/4С 6 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

468 |

75 |

|

28 |

6/7 6 |

кон. 70-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

554 |

49 |

|

29 |

6/7 1-4 |

кон. 70-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

19 |

196 |

32 |

|

30 |

8 6 |

втор. пол. (до кон. 70-х гг.) XI в. |

20 |

518 |

3 |

|

31 |

81-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

21 |

50 |

59 |

|

32 |

7/81-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21 |

63 |

64 |

|

33 |

7/8 1-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21 |

55 |

45 |

|

34 |

7/8 1-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21 |

64 |

47 |

|

35 |

8/91-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

22 |

18 |

5 |

|

36 |

4/91-4 |

втор. пол. XI – нач. XIII в. |

22 |

26 |

12 |

|

37 |

8 6 |

втор. пол. (до кон. 70-х гг.) XI в. |

матер. яма № 114 |

517 |

9 |

3 Здесь и далее датировки даются по: Дубровин и др. , 2000.

Рис. 2. Деревянные игрушки

1 – колесико – перекоп – 14-313(25); 2 – колесико – перекоп-балласт – 334(437); 3 – антропоморфная фигурка (воин?) – 76-19-484(33); 4 – антропоморфная фигурка (кукла?) – 6/86-18/19-627/638(б/н)

Кроме игрушек – имитаций колесных экипажей, в Новгороде, по-видимому, встречались и игрушки, моделирующие сани, что вполне естественно, учитывая широкое распространение здесь полозовых транспортных средств. Не исключено, что деталями от таких игрушечных санок являются два маленьких копыла, обнаруженных в напластованиях второй половины XI – середины 30-х гг. XII в. (3С6/4С6-18-469/86/ и 3С6/4С6-19-469/74/ – Дубровин , 2002. С. 115–116. Рис. 1, г, д ). Эти копылы выглядели «совсем как настоящие» и отличались только небольшими размерами: их длина составляла 16 и 18 см соответственно. Здесь можно упомянуть и негнутые малые полозья типа Б, которые могли быть деталями не только санок-салазок или водовозных саней, что является основной версией их интерпретации, но и игрушечных санок – имитации настоящих саней ( Дубровин , 2000. С. 127–128. Рис. 131).

Таблица 2. Колесики деревянные

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

перекоп |

– |

балласт |

326 |

450 |

|

2 |

перекоп |

– |

балласт |

334 |

437 |

|

3 |

перекоп |

— |

балласт |

326 |

450 |

|

4 |

перекоп |

– |

14 |

312 |

28 |

|

5 |

перекоп |

– |

14 |

313 |

25 |

|

6 |

2/3 6 |

перв. пол. – сер. XIII в. |

15 |

599 |

49 |

|

7 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

378 |

11 |

|

8 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

440 |

7 |

|

9 |

5/6 1-4 |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в. |

18 |

122 |

76 |

|

10 |

5/61-4 ? |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в.? |

19 |

128 |

26 |

|

11 |

5/61-4 ? |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в.? |

19 |

128 |

47 |

|

12 |

7/86 |

втор. пол. – кон. 90-х гг. XI в. |

19 |

580 |

29 |

|

13 |

81-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

21 |

49 |

47 |

|

14 |

7/8 1-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21 |

54 |

47 |

|

15 |

7/81-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21 |

55 |

51 |

|

16 |

7/9 1-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21/22 |

1/10 |

17 |

Рис. 3. Деревянные игрушки

1 – палочка, завершающаяся птичьей головкой, – 76- 19-484(32); 2 – обломок игрушечного меча (кинжала?) – перекоп-балласт-307(616)

Изобразительные игрушки

Антропоморфные изобразительные игрушки среди материалов Федоровского раскопа весьма немногочисленны.

Говоря о деревянных куклах, следует помнить о том, что их выявление в археологическом материале среди антропоморфных изображений вызывает большие трудности. По Б. А. Колчину, куклами можно считать плоские антропоморфные фигурки, которые, судя по этнографическим источникам, дети наряжали в разные одежды. Примитивные куклы всегда делались в образе женщины-бабы ( Колчин , 1971. С. 51). А. С. Хорошев отмечал, что деревянные куклы были небольшими по размерам (12–17 см), плоскостными, не индивидуализированными либо со слабо обозначенными деталями лица. Новгородские деревянные куклы, вероятно, были манекенами, которые заворачивали в тряпицы. Поэтому вряд ли их расписывали подобно позднейшим русским деревянным куклам ( Хорошев , 1998. С. 87). Р. Л. Розенфельдт добавляет к этому, что наряду с плоскостными фигурками существовали и куклы объемные. Эту группу кукол образуют человеческие фигурки, вырезанные из круглой в сечении палки. У них относительно хорошо моделированная голова, а остальная часть заготовки оставлена необработанной. Иногда у таких кукол обозначались также и ноги ( Розенфельдт , 1997. С. 116). Две антропоморфные деревянные фигурки были найдены на Федоровском раскопе.

Первая из них, объемная фигурка, была обнаружена в срубе Ф6-59, построенном около 1079 г.4 (76-19-484/33/) (рис. 2, 3 ). Фигурка длиной 10,5 см была изготовлена из круглой палочки диаметром 2 см. Довольно грубо, но выразительно вырезана голова бородатого мужчины в островерхой шапке (шлеме?). Рук нет, а ноги условно обозначены двумя треугольными выступами (один из них обломан). Относительно этой фигурки можно сказать, что куклой в традиционном смысле этого слова она вряд ли может являться хотя бы потому, что изображает мужчину. Однако облик воина в шлеме (?) и его своеобразно оформленные ноги позволяют предположить, что здесь перед нами предстает игрушка новгородского мальчика – будущего воина – своеобразный «деревянный солдатик», которого к тому же можно было достаточно устойчиво посадить на деревянного коника. Недаром многие из таких коников делались с седлами ( Колчин , 1971. Рис. 19, 2 , 6 , 10 ; табл. 40, 4 , 5 , 6 и т. д.). Конечно, в принципе, нельзя полностью отвергать и возможность сакральной трактовки данной деревянной фигурки, однако «версия деревянного солдатика – конника» также имеет право на существование.

Еще одна деревянная антропоморфная фигурка, найденная в напластованиях второй половины XI – середины 30-х гг. XII в. (6/86-18/19-627/638/б/н/) (рис. 2, 4 ), имела размеры 11 × 4,5 × 1,5 см. Она была плоской и, вероятно, изображала женщину: условно показаны голова, руки (одна из которых обломана), широкие бедра или юбка. Лицо не показано вовсе, а по краям фигурка украшена орнаментом в виде зарубок. Данная поделка, несмотря на свою достаточно условную антропоморфность, вполне могла являться куклой, которую можно было завернуть в тряпочку.

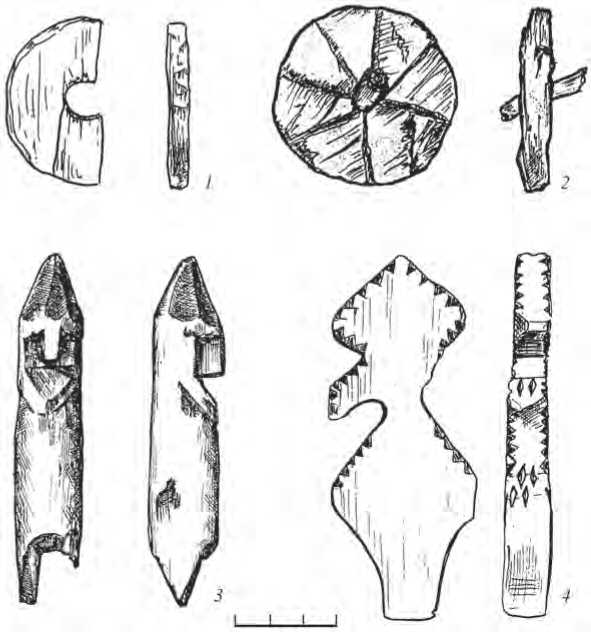

Рис. 4. Глиняные игрушки

1 – всадник – 56-16-501(34); 2 – человечек – перекоп-18/19-ЮЗ колодец Фед.VI (3); 3 – лошадка (?)– перекоп-балласт – СЗ траншея Фед.VI (б/н); 4 – лошадка – перекоп-19-90(13);

5 – свистулька – перекоп-19-90(14); 6 – свистулька – перекоп-колодец 1 Фед. I, кв. 12(б/н)

Рассмотрение федоровских изобразительных игрушек из глины можно начать с фрагмента фигурки всадника, сидящего на коне (56-16-501/34/) (рис. 4, 1 ), найденную в напластованиях середины 30-х гг. – начала 50-х гг. XII в. К сожалению, игрушка была сильно обколота, однако на туловище лошади сохранилось изображение сбруи, а сам всадник угадывается только по обломкам ног.

Все прочие глиняные изобразительные игрушки были найдены в перемешанном культурном слое.

Человеческая фигурка с обломанными руками и головой, в длинной рубахе (перекоп-18/19-ЮЗ колодец Фед.VI/3/) (рис. 4, 2 ) была покрыта поливой и, судя по всем признакам, может быть датирована XVIII–XIX вв.

Зооморфные изобразительные игрушки представлены двумя фигурками лошадей.

Одна из них была обколота со всех сторон, и лошадь в ней угадывается с трудом (перекоп-балласт – СЗ траншея Фед.VI/б/н/) (рис. 4, 3 ).

Очень выразительная экспрессивная голова лошадки была найдена в дренажном перекопе (перекоп-19-90/13/) (рис. 4, 4 ). Судя по всему, эта находка вряд ли является ранней и, скорее всего, относится к XVIII–XIX вв.

Среди изобразительных зооморфных игрушек Федоровского раскопа имеется и деревянная палочка, завершающаяся изображением птичьей головки с длинным клювом (цапля?) (76-19-484/32/) (рис. 3, 1 ). Палочка была найдена вместе с берестяной грамотой № 789 и упомянутой выше деревянной антропоморфной фигуркой (76-19-484/32/) в срубе Ф6-59, построенном, по данным дендрохронологии, около 1079 г. Длина палочки 23 см, диаметр 1–1,5 см. Птичья головка вырезана в месте естественного изгиба ветки, из которой предмет и был изготовлен. В том месте, где заканчивается головка, на палочке вырезана круговая канавка. Интерпретация данной находки как игрушки, безусловно, далеко не безупречна. В принципе, ее можно интерпретировать и как так называемое деревянное навершие, хотя от традиционных наверший она значительно отличается и по внешнему виду, и с точки зрения приемов изготовления (головка птицы вырезана не из комлевой части, что как раз характерно для наверший). Так или иначе, вопрос интерпретации данной находки остается открытым, т. е. можно сказать, что здесь представлена какая-то не совсем понятная игрушка либо какое-то не совсем традиционное навершие или же вообще неясный по назначению, может быть, сакральный предмет. В любом случае ее упоминание среди игрушек вполне правомерно, исходя из одной из вышеприведенных версий.

Игрушки-забавы

В материалах Федоровского раскопа представлены следующие разновидности звуковых игрушек-забав: две глиняные погремушки, берестяные погремуш-ки-шаркунки (или «шаркуны») в количестве 24 штук, две глиняные свистульки, 14 писанок и 5 брунчалок (жужжалок).

Погремушки керамические5 представлены в материалах Федоровского раскопа двумя находками. Крайне невыразительный фрагмент шарообразной погремушки был найден в перемешанных напластованиях: перекоп-14-546(16). Еще одна, на этот раз целая, погремушка в форме яйца с размерами 4,5 × 3,5 см (2/31-4-16-114/46/) (рис. 1, 2) может датироваться началом – серединой XIII в. В корпусах обеих погремушек прослежены отверстия, а внутри у целой погремушки находился небольшой камешек, обеспечивающий звучание игрушки, которое, по мнению В. И. Поветкина, выполняло и сакральные охранительные функции (Поветкин, 1994. С. 68.)

Шаркунки (шаркуны), или берестяные погремушки, делались из берестяной ленты, которая сворачивалась таким образом, чтобы получить объемную фигуру. Во внутреннюю полость шаркунка помещали небольшие камешки или сушеный горох, в результате чего получалась погремушка ( Хорошев , 1998. С. 90. Рис. 3, 3 ). Подобные погремушки известны в финском этнографическом материале ( Kolehmainen , 1985. P. 14. Fig. 13). На Федоровском раскопе найдено 24 предмета, которые предположительно можно интерпретировать как шаркунки (табл. 3; рис. 1, 1 ). Все они пирамидальной формы, и хотя внутри них не обнаружено ни камешков, ни горошин6, тем не менее изначально они представляли собой объемные фигуры, которые вполне могли использоваться в качестве погремушек. Довольно интересным является распределение федоровских шаркунков в культурном слое: один (12/135-18-362/119/ – второй половины XI – середины 30-х гг. XII в.) найден на усадьбе Е, скопление из пяти штук (5/61-4-18-111/40/ – середины 30-х гг. – второй половины 70-х гг. XII в.) и еще один экземпляр (6/71-4-19-111/58/ – начала 80-х гг. XI – середины 40-х гг. XII в.) – на усадьбе Б, все же остальные 17 предметов обнаружены на усадьбе А, преимущественно на уровне ярусов 61-4-41-4, что соответствует середине 30-х гг. XII – началу XIII в. Не исключено, что это обстоятельство связано с какими-то традициями, существовавшими у жителей усадьбы А на протяжении указанного периода.

Две близкие друг другу по конструкции зооморфные глиняные свистульки (перекоп-19-90/14/; перекоп-колодец 1, Фед. I, кв. 12/б/н/) (рис. 4, 5, 6 ) были обнаружены в перемешанных напластованиях. Это обстоятельство, к сожалению, не позволяет датировать указанные находки, которые, судя по этнографическим аналогам, могут оказаться слишком поздними для соотнесения их со средневековыми археологическими материалами раскопа. Разве что первая из свистулек, как полагал В. И. Поветкин, может датироваться XV–XVI вв.

По мнению В. И. Поветкина и Р. Л. Розенфельдта, к категории звуковых игрушек-забав могут быть причислены также глиняные писанки и брунчалки (жужжалки) ( Поветкин , 1994, С. 68; 2004. С. 114–119, 121; Розенфельдт , 1997. С. 117). И хотя их соотнесение с игрушками отнюдь не бесспорно, тем не менее мы считаем целесообразным упомянуть и их.

На Федоровском раскопе обнаружено 14 писанок в напластованиях второй половины XI – середины XIII в. (табл. 4; рис. 1, 3 ). Все они поливные и расписанные. Отмечена буро-черная полива с металлическим блеском и желтая или зеленая роспись.

Таблица 3. Шаркунки берестяные

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

Кол-во |

Усадьба |

|

1 |

2/31-4 |

нач. – сер. XIII в. |

16 |

63 |

41 |

2 |

А |

|

2 |

3/41-4 |

втор. пол. 70-х гг. XII – сер. XIII в. |

18 |

35 |

27 |

1 |

А |

|

3 |

5/61-4 |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в. |

18 |

111 |

40 |

5 |

Б |

|

4 |

12/135 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

362 |

119 |

1 |

Е |

|

5 |

6/7 1-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

19 |

111 |

58 |

1 |

Б |

|

6 |

4/5 1-4 |

сер. 40-х гг. XII – нач. XIII в. |

19 |

17 |

38 |

3 |

А |

|

7 |

5/6 1-4 |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в. |

19 |

39 |

54 |

1 |

А |

|

8 |

5/61-4 |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в. |

19 |

34 |

24 |

1 |

А |

|

9 |

4/61-4 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

20 |

16 |

36 |

3 |

А |

|

10 |

4/71-4 |

нач. 80-х гг. XI – нач. XIII в. |

20 |

6 |

58 |

1 |

А |

|

11 |

4/61-4 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

20 |

16 |

62 |

1 |

А |

|

12 |

6/71-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

20 |

65 |

6 |

1 |

А |

|

13 |

6/71-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

20 |

62 |

7 |

1 |

А |

|

14 |

6/7 1-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

20 |

5 |

19 |

1 |

А |

|

15 |

7/8 1-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

21 |

5 |

47 |

1 |

А |

Таблица 4. Писанки глиняные

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

перекоп |

– |

16 |

336 |

53 |

|

2 |

10/115 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

16 |

334 |

56 |

|

3 |

3/4 1-4 |

втор. пол. 70-х гг. XII – сер. XIII в. |

17 |

81 |

48 |

|

4 |

перекоп |

– |

18 |

176 |

б/н |

|

5 |

перекоп |

– |

18 |

196 |

70 |

|

6 |

перекоп |

– |

18 |

19 |

? |

|

7 |

4/6 1-4 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

18 |

252 |

? |

|

8 |

3С/4С 6 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

474 |

66 |

|

9 |

перекоп |

– |

18/19 |

СЗ колодец Фед. VI |

1 |

|

10 |

6/7 1-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

19 |

172 |

22 |

|

11 |

6/7 1-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

19 |

181 |

73 |

|

12 |

5/6 1-4 |

сер. 30-х – втор. пол. 70-х гг. XII в. |

19 |

236 |

7 |

|

13 |

7/8 1-4 |

втор. пол. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

20 |

182 |

3 |

|

14 |

81-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

21 |

92 |

18 |

Брунчалки (жужжалки, гудалки) представляют собой небольшие трубчатые косточки животных или птиц с одним или двумя просверленными отверстиями, в которые продевались тонкие ремешки (или нитки). Вращаемая взад-вперед посредством периодического натяжения ремешка, брунчалка издавала угрожающий гул (Поветкин, 1994. С. 68.). На Федоровском раскопе найдено 5 брунчалок (табл. 5) (конец 90-х гг. XI – начало 80-х гг. XIII в.). Только у одной федоровской брунчалки (2/31-4-17-38/80/ – начала – середины XIII в.) отмечено два отверстия, у всех же остальных – по одному.

Таблица 5. Брунчалки

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

9/115 |

сер. 30-х гг. XII – нач. 80-х гг. XIII в. |

15 |

361 |

3 |

|

2 |

21-4 |

сер. XIII в. |

16 |

210 |

5 |

|

3 |

10/115 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

16 |

360 |

53 |

|

4 |

2/3 1-4 |

нач. – сер. XIII в. |

17 |

38 |

80 |

|

5 |

66 |

кон. 90-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

17 |

538 |

18 |

Игрушки для коллективных игр

Сюда входят предметы для состязательных детских игр: кожаные мячи, деревянные шары и деревянные волчки-кубари.

Кожаные мячи были круглые по форме. Они сшивались из двух полушарий с центральной полоской и отличались постоянством размеров (диаметр 4,5–5,5 см). Внутри мячи плотно набивались соломой, шерстью или мхом, что делало их достаточно упругими. Скорее всего, мячами играли в некое подобие русской лапты, правила которой схожи с правилами современного бейсбола ( Хорошев , 1998. С. 91). На Федоровском раскопе кожаные мячи представлены семью находками второй половины XI – середины XIII в. (табл. 6). В основном это детали. Единственный почти целый (по крайней мере, сохранивший свою форму) мяч обнаружен в перекопе (перекоп-балласт – 311/224/) (рис. 1, 4 ). Он был набит войлоком, а диаметр его составлял около 5 см.

Точеные деревянные шары, диаметром 3,5–5 см, также использовались для какой-то коллективной игры ( Хорошев , 1998. С. 91). На Федоровском раскопе в напластованиях второй половины XI – начала XIII в. было найдено 9 таких шаров (целых и фрагментированных), изготовленных из дерева и капа (табл. 7; рис. 1, 5 ).

Деревянные волчки-кубари использовались в детской игре, когда такой кубарь раскручивали с помощью бечевки, а затем поддерживали его вращение, подстегивая кнутиком. Вид у таких волчков довольно стандартен: они имели круговое тело яйцевидной формы с обрезанным верхом. В верхней части кубарей имелась специальная выемка для центрирования их при запуске. На Федоровском раскопе обнаружено 8 целых и фрагментированных волчков-кубарей, датируемых второй половиной XI – началом XIII в. (табл. 8). Их размеры и форма ничем не отличаются от аналогичных игрушек, найденных на других новгородских раскопах ( Колчин , 1968. С. 50–51).

Таким образом, на Федоровском раскопе в напластованиях второй половины XI – XVIII в. обнаружено 134 предмета, которые могут быть отнесены к детским игрушкам, причем здесь представлены все основные категории этой разновидности новгородских бытовых находок.

Таблица 6. Мячи кожаные

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

перекоп |

– |

балласт |

311 |

224 |

|

2 |

из 2/31-4 |

нач. – сер. XIII в. |

16 |

93 |

42 |

|

3 |

4/56 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

16 |

481 |

3 |

|

4 |

4/5 1-4 |

сер. 40-х гг. XII – сер. XIII в. |

18 |

133 |

14 |

|

5 |

6/7 1-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

19 |

35 |

60 |

|

6 |

6/7 1-4 |

нач. 80-х гг. XI – сер. 40-х гг. XII в. |

20 |

9 |

24 |

|

7 |

81-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

21 |

60 |

48 |

Таблица 7. Шары деревянные

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

6/76 |

кон. 70-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

560 |

12 |

|

2 |

66 |

кон. 90-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

18 |

540 |

17 |

|

3 |

135 |

втор. пол. (до кон. 70-х гг.) XI в. |

19 |

291 |

4 |

|

4 |

перекоп |

– |

19 |

449 |

2 |

|

5 |

7 6 |

кон. 70-х – кон. 90-х гг. XI в. |

19 |

486 |

19 |

|

6 |

6/76 |

кон. 70-х гг. XI – сер. 30-х гг. XII в. |

19 |

495 |

38 |

|

7 |

4С 6 |

втор. пол. (до кон. 70-х гг.) XI в. |

19 |

452 |

69 |

|

8 |

4/61-4 |

сер. 30-х гг. XII – нач. XIII в. |

19/20 |

4/8 |

10 |

|

9 |

8/9 1-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

22 |

34 |

11 |

Таблица 8. Волчки-кубари деревянные

|

№ |

Ярус |

Датировка |

Пласт |

Квадрат |

№ полевой |

|

1 |

11/125 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

431 |

5 |

|

2 |

2С/3С 6 |

кон. 70-х гг. XI – кон. 50-х гг. XII в. |

17 |

474 |

53 |

|

3 |

41-4 |

втор. пол. 70-х гг. XII – нач. XIII в. |

18 |

14 |

14 |

|

4 |

перекоп |

– |

18 |

628 |

37 |

|

5 |

7/86 |

втор. пол. – кон. 90-х гг. XI в. |

19 |

537 |

12 |

|

6 |

81-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

21 |

103 |

30 |

|

7 |

81-4 |

втор. пол. (до нач. 80-х гг.) XI в. |

21 |

71/72 |

13 |

|

8 |

13 5 ? |

втор. пол. (до кон.70-х гг.) XI в. |

матер. яма № 1 |

365 |

11 |

Среди них игрушки индивидуальные:

– имитации: копии оружия (обломок меча / кинжала (из перемешанных напластований), деревянные стрелы (второй половины XI – XIII в.)) и транспортных средств (колесики от игрушечных тележек (второй половины XI – середины

XIII в.), копылы и полоз от игрушечных санок (второй половины XI – середины 30-х гг. XII в.));

– изобразительные (вторая половина XI – XVIII/XIX вв.): кукла и антропоморфные фигурки, фигурки всадника, лошадей и птицы;

– игрушки-забавы звуковые: погремушки глиняные (начало – середина XIII в. – ?) и берестяные погремушки-шаркунки (вторая половина XI – начало XIII в.), свистульки (из перемешанных напластований), писанки (вторая половина XI – середина XIII в.), брунчалки-жужжалки (конец 90-х гг. XI – начало 80-х гг. XIII в.).

Игрушки для коллективных игр: кожаные мячи (вторая половина XI – середина XIII в.), точеные деревянные шары (вторая половина XI – начало XIII в.), волчки-кубари (вторая половина XI – начало XIII в.).

Весьма интересно сосредоточение практически всех берестяных погрему-шек-шаркунков на двух соседних усадьбах: Б (6 экз.) и А (17 экз.) в напластованиях середины 30-х гг. XII – XIII в. (еще один шаркунок был найден на усадьбе Е). Не исключено, что это обстоятельство связано с какими-то традициями, существовавшими у жителей данных усадеб на протяжении указанного периода.

Список литературы Детские игрушки с Федоровского раскопа в Новгороде

- Дубровин Г. Е., 2000. Водный и сухопутный транспорт средневекового Новгорода X-XV вв. М.: Старый сад. 440 с.

- Дубровин Г. Е., 2002. Находки Федоровского раскопа. Сухопутный транспорт//Новгород и Новгородская земля. История и археология: материалы науч. конф. Вып. 16/Отв. ред. В. Л. Янин; сост. А. С. Хорошев. Новгород.: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 110-120.

- Дубровин Г. Е., Тарабардина О. А., Тихонов П. И., 2000. Хронология Федоровского раскопа//Новгород и Новгородская земля. История и археология: материалы науч. конф. Вып. 14/Отв. ред. В. Л. Янин; сост. П. Г. Гайдуков. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 183-194.

- Колчин Б. А., 1968. Новгородские древности. Деревянные изделия. М.: Наука. 182 с. (САИ; вып. Е1-55.)

- Колчин Б. А., 1971. Новгородские древности. Резное дерево. М.: Наука. 62 с. (САИ; вып. Е1-55.)

- Поветкин В. И., 1994. Музыкальные древности Новгорода//Новгородские археологические чтения: материалы науч. конф., посвящ. 60-летию археологического изучения Новгорода и 90-летию со дня рождения основателя Новгородской археологической экспедиции А. В. Арциховского (28 сент. -2 окт. 1992 г.). Новгород: Новгородский гос. музей-заповедник. С. 67-74.

- Поветкин В. И., 2004. Начало источниковой базы музыкальной археологии в Великом Новгороде (музыкальные древности из раскопок А. В. Арциховского)//Новгородские археологические чтения -2: материалы науч. конф., посвящ. 70-летию археологического изучения Новгорода и 100-летию со дня рождения основателя Новгородской археологической экспедиции А. В. Арциховского (Великий Новгород, 21-24 сент. 2002 г.). Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 114-123.

- Розенфельдт Р. Л., 1997. Игры взрослых и детей//Древняя Русь. Быт и культура/Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 110-119. (Археология.)

- Хорошев А. С., 1998. Детские игрушки из Новгорода (классификационный обзор археологических находок)//Новгород и Новгородская земля. История и археология: материалы науч. конф. Вып. 12/Отв. ред. В. Л. Янин; сост.: П. Г. Гайдуков, Т. Н. Казармщикова. Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 82-94.

- Rapapallit ja lakuttimet/Tuottaja I. Kolehmainen. Kauhava: Kansanmusiikki-instituutti, 1985. 38 s.