Диагностическая и лечебная тактика при оказании специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника в условиях отделения неотложной хирургической вертебрологии

Автор: Дулаев Александр Кайсинович, Мануковский Вадим Анатольевич, Кутянов Денис Игоревич, Брижань Сергей Леонидович, Дулаева Наталья Михайловна, Булахтин Юрий Юрьевич, Желнов Павел Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Обосновать и апробировать дифференцированные алгоритмы диагностики и выбора лечебной тактики при оказании неотложной специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника в условиях профильного хирургического отделения. Материал и методы. 1336 больных с дегенеративно-дистрофическими, опухолевыми метастатическими и инфекционными неспецифическими заболеваниями позвоночника. Основная группа - 865 пациентов, лечившихся в специализированном городском центре неотложной хирургии позвоночника; группа сравнения - 471 пациент, лечившийся в многопрофильных городских стационарах (р > 0,05). Результаты. Первым по значимости критерием выбора лечебной тактики при всех типах нетравматической патологии позвоночника являются параметры неврологического статуса больного, а при инфекционных его поражениях, кроме того - наличие спондилогенного абсцесса на фоне синдрома системной воспалительной реакции. При отсутствии показаний к неотложному хирургическому вмешательству дальнейший выбор лечебной тактики основывается на оценке степени существующей нестабильности позвоночного столба или потенциальной угрозы ее развития с определением показаний для отсроченного хирургического лечения. При опухолевых и инфекционных поражениях позвоночника лечебный алгоритм преимущественно ориентирован на выполнение неотложных, при дегенеративно-дистрофических заболеваниях - отсроченных и плановых операций. Заключение. В основу определения тактики неотложного диагностического поиска и оказания неотложной специализированной медицинской помощи следует полагать синдромальный подход, который должен иметь многоуровневый характер. Комбинация и характер патологических синдромов первого и второго порядков определяют конкретное содержание комплекса диагностических и лечебных мероприятий.

Позвоночник, заболевания, неотложная специализированная медицинская помощь, дифференциальная диагностика, хирургическое лечение, отделение неотложной хирургии позвоночника

Короткий адрес: https://sciup.org/142213588

IDR: 142213588 | УДК: 614.88:[616.711.9+616.832]-06-08-07 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-4-429-438

Текст научной статьи Диагностическая и лечебная тактика при оказании специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника в условиях отделения неотложной хирургической вертебрологии

Результаты научных исследований, касающихся вопросов оказания специализированной хирургической помощи пострадавшим с острой позвоночно-спинномозговой травмой, убедительно указывают на то, что ее эффективность во многом зависит от правильности выбора тактики и своевременности проведения неотложных диагностических и лечебных мероприятий. Что же касается нетравматической патологии позвоночника, то в отношении нее эти аспекты освещены гораздо слабее.

На сегодняшний день основой стратегии диагностического поиска у пациентов с нетравматической патологией позвоночника большинство авторов считают т.н. «синдромальный» подход, сущность которого заключается в первичной сортировке больных по результатам объективного обследования с целью оптимизации назначения им инструментальных визуализирующих исследований [1, 2, 3]. Однако проблема выбора оптимальной тактики оказания неотложной специализированной медицинской помощи таким больным, определения времени проведения у них диагностических и лечебных мероприятий и построения индивидуальных лечебных программ до сих пор сохраняет свою высокую актуальность [4, 5].

Цель исследования : обосновать и апробировать дифференцированные алгоритмы диагностики и выбора лечебной тактики при оказании неотложной специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника в условиях профильного хирургического отделения (центра).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучены результаты лечения 1336 больных с заболеваниями позвоночника, нуждавшихся в оказании неотложной специализированной медицинской помощи. 865 из них лечились в условиях городского специализированного центра неотложной хирургии позвоночника (основная группа) и 471 – в нейрохирургических отделениях нескольких городских многопрофильных стационаров (группа сравнения). В первом случае использовали предложенные алгоритмы диагностики и лечения, в то время как во втором какие-либо стандартизированные принципы выбора лечебно-диагностической тактики отсутствовали. В пределах каждой группы были выделены три однородных по полу и возрасту (р > 0,05) подгруппы больных: с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (ДДЗП) (474 или 54,8 % в основной группе и 394 или 83,7 % в группе сравнения), с опухолевыми метастатическими (183 или 21,2 % и 39 или 8,3 % соответственно) и инфекционными неспецифическими (208 или 24,0 % и 38 или 8,1 % соответственно) его поражениями. В рамках неотложного консервативного лечения по предложенным лечебно-тактическим алгоритмам (основная группа), при наличии соответствующих показаний, т.н. «пульс-терапию» высокими дозами глюкокортикоидных препаратов (ГКП) проводили согласно протоколу NASCIS II (National Acute Spinal Cord Injury Study): болюсное внутривенное введение 30 мг/кг метилпреднизолона с последующей его инфузией в дозировке 5,4 мг/кг/час в течение 23 часов [6].

Исходя из задач, решаемых при оказании медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника в условиях профильного специализированного отделения неотложной хирургии, детальный анализ результатов лечения был выполнен в отношении прооперированных пациентов. Обследование проводили у одних и тех же лиц путем анкетных опросов при контрольных осмотрах либо по электронной почте или телефону; в случаях, если пациенты или их родственники не выходили на связь, причины этого не выясняли. При этом использовали дифференцированный подход: у больных с дегенеративно-дистрофическими и инфекционными поражениями применяли шкалу ODI (Oswestry Disability Index) версии 2.1а и модифицированную шкалу Macnab (срок наблюдения до 24 месяцев после операции); у пациентов с патологией опухолевого генеза – цифровую рейтинговую шкалу (ЦРШ), шкалу Карновского и шкалу Френкеля (срок наблюдения – до 12 месяцев после операции). Поскольку настоящая работа была направлена на оценку эффективности алгоритмов оказания неотложной специализированной медицинской помощи, хирургическая составляющая которой у лиц с опухолевыми метастатическими поражениями позвоночника носит исключительно паллиативный характер, при изучении результатов их лечения было принято решение несколько отойти от принципов, традиционно используемых в научных исследованиях по онкологической тематике: исключить из рассмотрения показатели выживаемости больных и вопросы морфологической верификации процесса, а также не касаться мультидис-циплинарных аспектов проблемы.

В ходе статистического анализа полученных данных (программа «Statistica for Windows – 6.0») для определения различий балльных показателей результатов лечения больных основной группы и группы сравнения применяли критерий Манна-Уитни, частотных параметров – критерий χ2 по Пирсону, критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность, а также двухсторонний точный критерий Фишера (таблицы сопряженности 2 × 2). Различия считали статистически значимыми при величине «р» менее 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

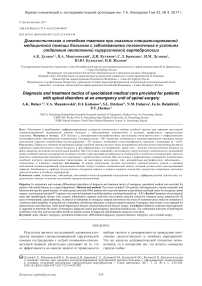

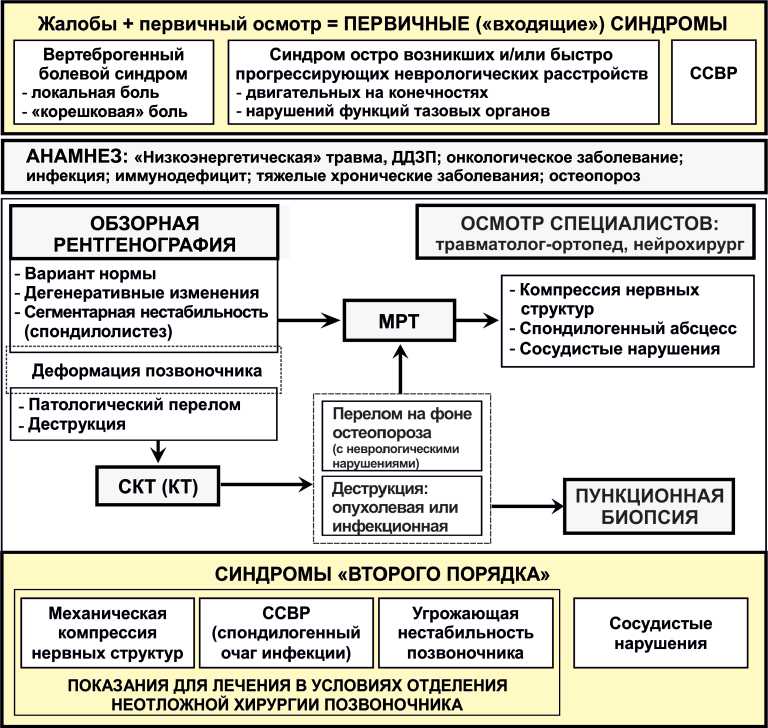

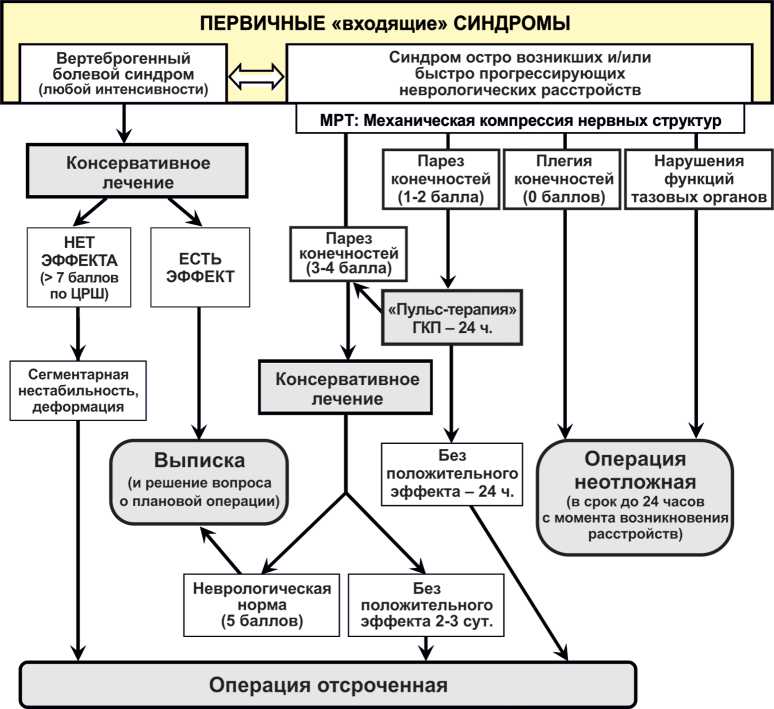

Поскольку ключевые принципы и условия оказания неотложной специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника отличаются от тех, что используются при плановом лечении пациентов с аналогичной патологией, в рассматриваемых ситуациях наиболее оправданным считали т.н. «син-дромальный» подход к проведению диагностического поиска и последующему построению индивидуальной программы лечения (рис. 1–4).

Первым этапом обследования больных с подозрением на острую нетравматическую патологию позвоночника была обзорная спондилография в двух стандартных проекциях с последующим их осмотром профильными специалистами – травматологом-ортопедом и нейрохи- рургом (рис. 1). Выполнение спондилографии считалось обязательным элементом диагностического алгоритма. Это было связано с тем, что данное исследование, помимо определения уровня поражения позвоночника, позволяло выявить или исключить факт повреждения тел позвонков (травматический или патологический перелом), установить характер патологических изменений костных структур (деструктивные или дегенеративно-дистрофические), а также оценить состояние пораженного отдела и позвоночного столба в целом (сегментарная нестабильность, деформация), что в совокупности способствовало более обоснованному выбору направления и последовательности проведения дальнейшего диагностического поиска. Если по результатам рентгенографии диагно- стировали признаки патологического перелома и/или деструкции одного или нескольких позвонков, больному назначали компьютерную томографию. Подтверждение факта костной деструкции результатами КТ (вне зависимости от наличия или отсутствия патологического перелома) было показанием для диагностической пункционной транспедикулярной биопсии пораженного позвонка. Выявление на обзорных рентгенограммах только признаков дегенеративно-дистрофических изменений позвоночного столба не считали достаточным основанием для назначения данному пациенту КТ. Магнитно-резонансную томографию выполняли вне зависимости от полученной рентгенологической картины с целью обнаружения наличия и уточнения характера компрессии спинного мозга и его корешков, выявления очагов инфекции, оценки состояния мягкотканных структур позвоночника, а также диагностики возможных сосудистых нарушений, способных помимо механической компрессии являться причиной возникновения неврологических расстройств.

Выбор тактики лечения больных рассматриваемой категории в условиях отделения неотложной хирургии позвоночника принципиально заключался в решении двух основных вопросов: существуют ли в данный момент времени показания к хирургическому вмешательству, и какова срочность его выполнения.

У больных с ДДЗП показаниями к выполнению неотложных операций считали плегию конечностей хотя бы по одному спинномозговому корешку (0 баллов по шкале оценки мышечной силы) и любые нарушения функции тазовых органов на момент поступления в стационар (рис. 2). Отсроченное хирургическое лечение проводили при быстром нарастании (в течение 24 часов) неврологических расстройств от полного их отсутствия (5 баллов) до глубокого пареза (1–2 балла); при неэффективности в течение 24 часов первичной «пульс-терапии» ГКП у пациентов с исходными глубокими нарушениями активной двигательной функции конечностей (1–2 балла); при наличии регресса неврологической симптоматики под действием первичной «пульс-терапии» до уровня неглубокого пареза (3–4 балла) в сочетании с неэффективностью последующего консервативного лечения на протяжении 2–3 суток; при неэффективности в течение 2–3 суток первичного консервативного лечения у лиц с незначительными степенями пареза конечностей (3–4 балла); при наличии некупируемого болевого синдрома (более 7 баллов по ЦРШ) на фоне двигательных неврологических расстройств или признаков сегментарной нестабильности и деформации позвоночника.

У больных с опухолевыми метастатическими поражениями позвоночника неотложные диагностические мероприятия были направлены на установление факта опухолевой деструкции позвоночника в сочетании с его нестабильностью, а также миело- или каудопатией опухолевого генеза; оценку степени «опухолевой нагрузки» пациента (наличие и количество костных метастазов в позвоночнике и вне его, наличие и локализация висцеральных метастазов); изучение его соматического статуса с ориентировочной оценкой продолжительности жизни на основании соответствующих прогностических шкал; определение этиологии опухоли (по данным анамнеза, имеющихся медицинских документов, патоморфологи-ческих исследований и др.).

Рис. 1. Алгоритм диагностического поиска у больных с нетравматической вертебральной патологией в условиях отделения неотложной хирургии позвоночника (ССВР – синдром системной воспалительной реакции)

Рис. 2. Алгоритм выбора тактики оказания специализированной медицинской помощи больным с ДДЗП в условиях профильного отделения неотложной хирургии

Показаниями к неотложному хирургическому лечению у таких пациентов являлись неврологические расстройства на конечностях А и В степеней по шкале Френкеля (тетра- или параплегия), а также нарушения функции тазовых органов любого вида и любой степени выраженности продолжительностью менее 3 суток (рис. 3). Показаниями для выполнения отсроченных операций считали глубокий тетра- или парапарез конечностей (С степени по шкале Френкеля) на фоне отсутствия эффекта «пульс-терапии» высокими дозами ГКП на протяжении 24 часов; неглубокий тетра- или парапарез конечностей (D степени по шкале Френкеля) на фоне отсутствия эффекта «пульс-терапии» ГКП и последующего консервативного лечения на протяжении 2–3 суток; угрожающую неопластическую нестабильность позвоночника (более 7 баллов по шкале SINS) на фоне исходного отсутствия неврологического дефицита, в случаях его ликвидации в ходе неотложных мероприятий консервативного лечения, а также у больных с длительностью плегии конечностей или нарушений функций тазовых органов более 3 суток.

У больных с инфекционными поражениями позвоночника принципиальными направлениями неотложного диагностического поиска были выяснение причины возникших неврологических расстройств (механическая или сосудистая) и вида компрессии нервных структур (вертеброгенным абсцессом, разрушенными и смещенными вследствие патологического перелома анатомическими структурами позвоночного столба); определение наличия, локализации и распространенности клинически значимых (т.е. сопровождающихся сеп- тическим состоянием) вертеброгенных абсцессов; установление факта и объема инфекционной деструкции позвонков; диагностика угрожающей нестабильности позвоночника; микробиологическая верификация возбудителя инфекционного процесса и определение его чувствительности к антибактериальным препаратам.

Показаниями к выполнению неотложных хирургических вмешательств у таких пациентов являлись любые клинически значимые вертеброгенные абсцессы вне зависимости от наличия и степени сопутствующих неврологических нарушений, а также неврологические расстройства на конечностях, быстро прогрессирующие до уровня плегии (А и В степени по шкале Френкеля), и любые нарушения функций тазовых органов, возникшие вследствие механической компрессии нервных структур, подтвержденной результатами МРТ (рис. 4). Отсроченные хирургические вмешательства выполняли при неврологических расстройствах в виде пареза (C и D степени по шкале Френкеля), возникших вследствие любой механической компрессии нервных структур, а также при патологических переломах тел позвонков вследствие их инфекционной деструкции, сопровождавшихся нестабильностью и возникновением деформации позвоночника.

В основной группе общее количество прооперированных больных составило 719 человек (83,1 %), при этом в 322 (37,2 %) случаях вмешательства носили неотложный (выполнялись в срок до 24 часов с момента возникновения неврологических расстройств), а в 397 (45,9 %) – отсроченный характер. При ДДЗП эти показатели были, соответственно, равны 439 (92,6 %), 144 (30,4 %) и 295 (62,2 %); при опухолевых метастатиче- ских поражениях – 98 (53,6 %), 59 (32,3 %) и 39 (21,3 %); при инфекционной патологии – 182 (87,5 %), 119 (57,2 %) и 63 (30,3 %). Из пациентов группы сравнения в целом прооперировали 97 человек (20,6 %); их рас- пределение по трем рассматриваемым видам патологии было следующим: 39 (9,9 %), 32 (82,1 %) и 26 (68,4 %), а все операции были проведены не ранее чем через двое суток после поступления больного в стационар.

ПЕРВИЧНЫЕ «входящие» СИНДРОМЫ

Вертеброгенный болевой синдром (любой интенсивности)

1 МРТ: Блок ликворных ।

। пространств ;

Синдром остро возникших и/или быстро прогрессирующих неврологических расстройств

МРТ: Механическая компрессия нервных структур

Нестабильность (оценка по SINS) + углубленное обследование

Стабильное поражение (0-6 баллов)

Парез С ст.

«Пульс-терапия» ГКП (+ пункционная биопсия)

Плегия (А, В ст.)

Нарушения функций тазовых органов

не более 3 суток

Угрожающая нестабильность (> 7 баллов)

Без эффекта 2-3 сут.

Без эффекта 24 ч.

Протокол лечения с учетом морфологии и клиники

Операция неотложная с интраоперационной биопсией (оптимально - до 24 часов с момента возникновения расстройств)

Операция отсроченная

Рис. 3. Алгоритм выбора тактики оказания специализированной медицинской помощи больным с опухолевыми метастатическими поражениями позвоночника в условиях профильного отделения неотложной хирургии

Рис. 4. Алгоритм выбора тактики оказания специализированной медицинской помощи больным с инфекционными поражениями позвоночника в условиях профильного отделения неотложной хирургии (ССВР – синдром системной воспалительной реакции)

При оценке качества жизни больных с ДДЗП после лечения, проведенного по предложенным тактическим алгоритмам (основная группа), имела место положительная, а в группе сравнения – отрицательная его динамика (табл. 1). Через 24 месяца после операции в основной группе общая доля пациентов с отличными и хорошими результатами по модифицированной шкале Macnab была существенно выше (93,2 % или 68 человек), чем в группе сравнения (71,4 % или 20 человек) (р = 0,0097).

У больных с опухолевыми поражениями позвоночника степень снижения интенсивности болевого синдрома и регресса неврологической симптоматики в послеоперационном периоде в основной группе была существенно большей, чем в группе сравнения. Качество жизни пациентов этой группы тоже оставалось более высоким на протяжении всего периода наблюдения (табл. 2 и 3).

Таблица 1

Результаты лечения больных с ДДЗП по шкале ODI

|

Показатели |

Срок после операции (мес.) |

|||||

|

1 |

3 |

6 |

12 |

18 |

24 |

|

|

Основная группа |

||||||

|

Количество наблюдений |

78 |

78 |

78 |

75 |

74 |

72 |

|

Медиана |

31,3 |

25,6 |

23,8 |

21,4 |

21,5 |

22,1 |

|

25-й – 75-й процентили |

28,2 – 34,3 |

23,2 – 28,1 |

21,5 – 26,1 |

19,3 – 23,4 |

18,8 – 24,1 |

19,9 – 24,3 |

|

Группа сравнения |

||||||

|

Количество наблюдений |

35 |

35 |

35 |

33 |

31 |

28 |

|

Медиана |

29,7 |

29,1 |

31,1 |

32,7 |

34,3 |

36,1 |

|

25-й – 75-й процентили |

27,7 – 33,7 |

27,2 – 32,9 |

29,1 – 35,3 |

30,5 – 35,9 |

32,0 – 38,9 |

33,6 – 40,3 |

|

Точное значение Р |

0,1338 |

0,0368 |

0,0041 |

0,0038 |

0,0069 |

0,0073 |

Таблица 2

|

Показатели |

До операции |

После операции (мес.) |

|||

|

1 |

3 |

6 |

12 |

||

|

Количество наблюдений |

|||||

|

Основная группа |

28 |

28 |

27 |

22 |

19 |

|

Группа сравнения |

29 |

29 |

26 |

21 |

17 |

|

Болевой синдром (ЦРШ) |

|||||

|

Основная группа |

|||||

|

Медиана |

8 |

2 |

2 |

2,5 |

4 |

|

25-й – 75-й процентили |

7 – 8,5 |

2 – 3 |

2 – 3 |

2 – 3 |

4 – 5 |

|

Группа сравнения |

|||||

|

Медиана |

8 |

4 |

4 |

5 |

7 |

|

25-й – 75-й процентили |

7 – 8 |

4 – 4 |

4 – 5 |

5 – 6 |

6 – 7 |

|

Точное значение Р |

0,0001 |

0,0001 |

0,0001 |

0,0001 |

0,0001 |

|

Качество жизни (шкала Карновского) |

|||||

|

Основная группа |

|||||

|

Медиана |

– |

80 |

80 |

80 |

70 |

|

25-й – 75-й процентили |

80 – 90 |

80 – 80 |

80 – 80 |

70 – 80 |

|

|

Группа сравнения |

|||||

|

Медиана |

– |

80 |

70 |

70 |

60 |

|

25-й – 75-й процентили |

70 – 80 |

60 – 80 |

60 – 70 |

60 – 70 |

|

|

Точное значение Р |

– |

0,0003 |

0,0001 |

0,0001 |

0,0008 |

Таблица 3

Результаты лечения больных с опухолевыми метастатическими поражениями позвоночника (неврологический статус)

|

Неврологический статус |

Основная группа |

Группа сравнения |

||

|

До операции |

1 мес. после операции |

До операции |

1 мес. после операции |

|

|

Количество наблюдений |

28 |

28 |

29 |

29 |

|

Frankel A |

7 (25,0 %) |

0 |

6 (20,7 %) |

3 (10,3 %) |

|

Frankel B |

21 (75,0 %) |

2 (7,1 %) |

23 (79,3 %) |

3 (10,3 %) |

|

Frankel C |

0 |

6 (21,4 %) |

0 |

12 (41,5 %) |

|

Frankel D |

0 |

15 (53,6 %) |

0 |

9 (31,0 %) |

|

Frankel E |

0 |

5 (17,9 %) |

0 |

2 (6,9 %) |

|

Точное значение Р * |

0,0231 |

|||

* – расчет для суммарных количеств больных со слабо выраженной неврологической симптоматикой (уровень D и E по шкале Френкеля).

Результаты лечения больных с опухолевыми метастатическими поражениями позвоночника (болевой синдром, качество жизни)

Для пациентов с инфекционными заболеваниями позвоночника основной группы была характерна значительно меньшая частота возникновения рецидивов местного инфекционного процесса в течение первого года после операции (4,1 %; 3 из 74 человек), чем в группе сравнения (34,6 %; 9 из 26 человек) (р = 0,0013). Качество их жизни сохранялось на стабильно высоком уровне, в то время как в группе сравнения постепенно ухудшалось на протяжении всего второго года наблюдения (табл. 4). По окончании срока наблюдения общая доля лиц с отличными и хорошими результатами по модифицированной шкале Macnab в основной группе составила 92,9 % (53 человека), а в группе сравнения – 57,2 % (8 человек) (р = 0,0025).

Таблица 4

Результаты лечения больных с инфекционными неспецифическими заболеваниями позвоночника по шкале ODI

|

Показатели |

Срок после операции (мес.) |

||

|

12 |

18 |

24 |

|

|

Основная группа |

|||

|

Количество наблюдений |

64 |

59 |

57 |

|

Медиана |

23,9 |

24,1 |

24,7 |

|

25-й – 75-й процентили |

21,3 – 26,6 |

21,1 – 27,1 |

22,2 – 27,8 |

|

Группа сравнения |

|||

|

Количество наблюдений |

15 |

14 |

14 |

|

Медиана |

34,3 |

36,6 |

38,4 |

|

25-й – 75-й процентили |

31,4 – 37,7 |

32,9 – 39,8 |

34,6 – 41,7 |

|

Точное значение Р |

0,0024 |

0,0013 |

0,0036 |

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время в системе здравоохранения развитых зарубежных стран используется немало рекомендаций и стандартов, содержащих схемы обследования и алгоритмы принятия решений в отношении пациентов с заболеваниями позвоночника. Все они предлагают достаточно сходный план действий, в котором можно выделить ряд этапов: медицинская сортировка больных на три потока (неспецифическая боль в поясничной области, корешковый синдром, специфическая патология); сбор анамнеза и объективное обследование с целью выявления признаков возможного наличия серьезной патологии (т.н. «красных флагов»); неврологический осмотр с определением корешковых симптомов; изучение психического и социального статуса пациентов, резистентных к консервативному лечению; обзорная спондилография при наличии «красных флагов» [7, 8, 9, 10, 11]. Но все подобные схемы предназначены только для работников первичного звена медицинской службы, функция которых в отношении спинальных больных, потенциально нуждающихся в оказании неотложной хирургической помощи, сводится лишь к своевременному их направлению в соответствующие лечебные учреждения. Также за рубежом существуют отдельные протоколы неотложной дифференциальной диагностики острого вертеброгенного болевого синдрома и синдромов компрессионной миелорадикулопатии, разработанные для врачей скорой медицинской помощи и врачей приемных отделений многопрофильных стационаров [12, 13, 14]. Слабой стороной всех этих диагностических и тактических схем является то, что в основу их положены (хотя и совершенно оправданные для догоспитального этапа) результаты объективных методов обследования, диагностические возможности которых довольно ограничены, особенно в аспекте адекватной интерпретации неврологической симптоматики при спинальной патологии [15, 16, 17]. В связи с этим для специализированных хирургических отделений особую важность приобретает верификация диагноза современными высокоинформативными методами исследования с точным определением характера патологического процесса в позвоночнике [18, 19]. Поэтому предложенные в настоящей работе диагностические и лечебно-тактические алгоритмы можно по праву считать одним из решений актуальной для медицинских подразделений этого типа проблемы выбора рациональной лечебнодиагностической тактики в отношении каждого конкретного пациента.

Говоря о деталях тактики оказания неотложной специализированной медицинской помощи при отдельных видах нетравматической патологии позвоночника, следует отметить, что в плане клинически значимой для каждого из них проблемы наличия у поступившего пациента остро возникших неврологических расстройств, у лиц с ДДЗП они в целом характеризуются значительно меньшим объемом поражения (плегия или парез по одному нервному корешку) в сочетании с различной функциональной значимостью соответствующих органов-эффекторов. Это обстоятельство вносит дополнительный вклад в ограничение показаний к неотложному хирургическому лечению таких больных. Так, например, в основной группе клинических наблюдений частота выполнения неотложных операций при данной патологии была значительно ниже, чем при опухолевых и инфекционных поражениях (32,8 %, 60,2 % и 65,4 % соответственно; р = 0,0001).

У пациентов с подозрением на наличие онкологического заболевания, поступивших в стационар с явлениями плегии или нарушениями функций тазовых органов, возможности для обследования на предмет подтверждения этой патологии становятся крайне незначительными в силу дефицита времени. Особенно это касается морфологической верификации опухоли, поскольку выполнение предоперационной пункционной биопсии оказывается невозможным. С другой стороны, ввиду несомненной диагностической ценности этой процедуры, у лиц с неврологическими расстройствами в виде парезов следует стремиться создать запас времени, необходимого для ее проведения, что и является целью «пульс-терапии» высокими дозами ГКП. При этом именно двигательный характер неврологических нарушений считается единственным основанием для назначения таких препаратов [20]. С другой стороны, единичные авторы не поддерживают практику применения ГКП даже у этих пациентов, ссылаясь на недостаток доказательной базы [21].

Если общее состояние больного с опухолевым метастатическим поражением позвоночника обеспечивает потенциальные возможности для хирургического лечения, первым по значимости критерием выбора лечебной тактики здесь выступают параметры его неврологического статуса и динамика их изменений [22]. Более или менее однозначными показаниями для хирургической декомпрессии спинного мозга в таких случаях на сегодняшний день считаются локальный характер сдавления и однородный по тканевому составу его субстрат, длительность плегии до 48 часов и предполагаемая продолжительность жизни пациента более 6 месяцев [21]. При длительности плегии свыше 3 суток выполнение декомпрессивного вмешательства признается бесперспективным, но возможным показанием к операции на позвоночнике, проводимой уже в отсроченном порядке, здесь становится его неопластическая нестабильность [23, 24]. Ее наличие и степень являются вторым по значимости критерием выбора тактики лечения онкологических спинальных больных. При этом у лиц со стабильными поражениями позвоночника (0–6 баллов по шкале SINS) на фоне отсутствия неврологического дефицита существуют возможности для максимально точной морфологической верификации опухоли, а также обоснованного выбора программы последующего лечения и места его проведения. В остальных случаях (более 7 баллов по шкале SINS) речь идет об угрожающей нестабильности позвоночника, которую необходимо рассматривать как показание к проведению отсроченного вмешательства в условиях отделения неотложной хирургии. Наличие блока ликворных пространств (третий по значимости критерий выбора лечебной тактики) на фоне патологического перелома позвонков у больных, не имеющих каких-либо неврологических нарушений, следует считать относительным показанием к неотложному хирургическому вмешательству: здесь существенную роль в определении лечебной тактики играет оценка стабильности позвоночного столба.

У больных с острыми инфекционными поражениями позвоночника первостепенным по значимости фактором выбора тактики оказания неотложной специализированной медицинской помощи является наличие или отсутствие клинически значимых вертеброгенных абсцессов. В первом случае это становится абсолютным показанием к выполнению неотложного хирургического вмешательства, вне зависимости от присутствия у этого пациента неврологических расстройств и степени их выраженности [25]. Однако отдельные специалисты считают обоснованным сугубо консервативное лечение вертебральной инфекции, в том числе и таких ее форм как эпидуральный абсцесс [26]. При наличии показаний к неотложной санирующей операции, а равно как и в случаях остро возникших тетра- или параплегии конечностей (А или В степени по шкале Френкеля), а также любых нарушений функций тазовых органов, крайне ограниченный бюджет времени не оставляет возможностей для предоперационной верификации микробного агента, поэтому ее приходится выполнять уже в послеоперационном периоде, выделяя возбудитель из полученного в ходе вмешательства биологического материала. При менее тяжелых формах неврологических расстройств (тетра- или парапарез С и D степеней по шкале Френкеля) и при их отсутствии оказание неотложной специализированной медицинской помощи следует начинать с мероприятий консервативного лечения [27]. Такой подход обеспечивает возможности для более или менее полноценного обследования больного с определением тяжести поражения структур собственно позвоночного столба и проведением микробиологических исследований, а также подготовки к возможному хирургическому лечению.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в основу определения тактики неотложного диагностического поиска и оказания неотложной специализированной медицинской помощи больным с нетравматической патологией позвоночника в условиях профильного хирургического отделения (центра) следует полагать синдромальный подход, который должен иметь многоуровневый характер. Ведущими первичными патологическими синдромами при этом выступают верте-брогенный болевой синдром и синдром остро возникших и/или прогрессирующих неврологических расстройств. Эти состояния универсальны для каждого из трех типов рассматриваемой патологии: дегенеративно-дистрофической, опухолевой и инфекционной; кроме того, в последнем случае к ним присоединяется синдром системной воспалительной реакции. Патологические синдромы второго порядка имеют в значительной степени нозологиче-ски специфичную природу. К ним, прежде всего, относятся различные виды механической компрессии нервных структур, угрожающая нестабильность позвоночника и спондилогенный очаг инфекции. Их комбинация и характер определяют конкретное содержание комплекса диагностических и лечебных мероприятий.

Список литературы Диагностическая и лечебная тактика при оказании специализированной медицинской помощи больным с заболеваниями позвоночника в условиях отделения неотложной хирургической вертебрологии

- ACR Appropriateness Criteria® Metastatic Epidural Spinal Cord Compression and Recurrent Spinal Metastasis/Expert Panel on Radiation Oncology-Bone Metastases, S.S. Lo, S. Ryu, E.L. Chang, N. Galanopoulos, J. Jones, E.Y. Kim, C.D. Kubicky, C.P. Lee, P.S. Rose, A. Sahgal, A.E. Sloan, B.S. Teh, B.J. Traughber, C. Van Poznak, A.D. Vassil//J. Palliat. Med. 2015. Vol. 18, No 7. P. 573-584 DOI: 10.1089/jpm.2015.28999.sml

- ACR Appropriateness Criteria Low Back Pain/N.D. Patel, D.F. Broderick, J. Burns, T.K. Deshmukh, I.B. Fries, H.B. Harvey, L. Holly, C.H. Hunt, B.D. Jagadeesan, T.A. Kennedy, J.E. O’Toole, J.S. Perlmutter, B. Policeni, J.M. Rosenow, J.W. Schroeder, M.T. Whitehead, R.S. Cornelius, A.S. Corey//J. Am. Coll. Radiol. 2016. Vol. 13, No 9. P. 1069-1078 DOI: 10.1016/j.jacr.2016.06.008

- ACR Appropriateness Criteria Myelopathy/C.J. Roth, P.D. Angevine, J.M. Aulino, K.L. Berger, A.F. Choudhri, I.B. Fries, L.T. Holly, A.T. Kendi, M.M. Kessler, C.F. Kirsch, M.D. Luttrull, L.L. Mechtler, J.E. O’Toole, A. Sharma, V.S. Shetty, O.C. West, R.S. Cornelius, J. Bykowski//J. Am. Coll. Radiol. 2016. Vol. 13, No 1. P. 38-44 DOI: 10.1016/j.jacr.2015.10.004

- British Association of Spine Surgeons standards of care for cauda equina syndrome/T. Germon, S. Ahuja, A.T. Casey, N.V. Todd, A. Rai//Spine J. 2015. Vol. 15, No 3 Suppl. P. S2-S4 DOI: 10.1016/j.spinee.2015.01.006

- Guidelines for the management of patients with spinal cord injury: the optimal timing of decompression/J.R. Wilson, L.T. BSc, B. Aarabi, P.A. Anderson, P.M. Arnold, D.S. Brodke, A. Burns, R. Chen, K. Chiba, J. Dettori, J.C. Furlan, J.S. Harrop, L.T. Holly, T. Jeji, S. Kalsi-Ryan, M. Kotter, S.N. Kurpad, B.K. Kwon, R. Marino, A.R. Martin, E.M. Massicotte, G. Merli, J. Middleton, H. Nakashima, N. Nagoshi, K. Palmieri, M.F. Shamji, A. Singh, A. Skelly, A. Yee, M. Fehlings//Neurosurgery. 2016. Vol. 63, No Suppl. 1. P. 172 DOI: 10.1227/01.neu.0000489750.82285.7f

- Young W. NASCIS. National Acute Spinal Cord Injury Study//J. Neurotrauma. 1990. Vol. 7, No 3. P. 113-114 DOI: 10.1089/neu.1990.7.113

- Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society/R. Chou, A. Qaseem, V. Snow, D. Casey, J.T. Cross Jr., P. Shekelle, D.K. Owens; Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians; American College of Physicians; American Pain Society Low Back Pain Guidelines Panel//Ann. Intern. Med. 2007. Vol. 147, No 7. P. 478-491 DOI: 10.7326/0003-4819-147-7-200710020-00006

- Cowen R., Towlerton G. Low back pain: diagnosis and management//Prescriber. 2015. Vol. 26, No 6 DOI: 10.1002/psb.1327

- Adult Acute and Subacute Low Back Pain/M. Goertz, D. Thorson, J. Bonsell, B. Bonte, R. Campbell, B. Haake, K. Johnson, C. Kramer, B. Mueller, S. Peterson, L. Setterlund, R. Timming. Bloomington (MN): ICSI Institute for Clinical Systems Improvement, 2012. 92 p. URL: https://www.icsi.org/_asset/bjvqrj/LBP.pdf (accessed 22.06.2016).

- Acute lumbar disk pain: navigating evaluation and treatment choices/D.S. Gregory, C.K. Seto, G.C. Wortley, C.M. Shugart//Am. Fam. Physician. 2008. Vol. 78, No 7. P. 835-842.

- Quality of primary care guidelines for acute low back pain/M.W. van Tulder, M. Tuut, V. Pennick, C. Bombardier, W.J. Assendelft//Spine. 2004. Vol. 29, No 17. P. E357-E362. DOI: 10.1097/01.brs.0000137056.64166.51.

- Edlow J.A. Managing nontraumatic acute back pain//Ann. Emerg. Med. 2015. Vol. 66, No 2. P. 148-153 DOI: 10.1016/j.annemergmed.2014.11.011

- Flower O., Wainwright M.S., Caulfield A.F. Emergency Neurological Life Support: acute non-traumatic weakness//Neurocrit. Care. 2015. Vol. 23, No Suppl. 2. P. S23-S47 DOI: 10.1007/s12028-015-0160-7

- Emergency neurological life support: spinal cord compression (SCC)/K.H. O’Phelan, E.B. Bunney, S.D. Weingart, W.S. Smith//Neurocrit. Care. 2012. Vol. 17, No Suppl. 1. P. S96-S101 DOI: 10.1007/s12028-012-9756-3

- Thoracic sensory level as a false localizing sign in cervical spinal cord and brain lesions/M.A. Hellmann, R. Djaldetti, J. Luckman, R. Dabby//Clin. Neurol. Neurosurg. 2013. Vol. 115, No 1. P. 54-56 DOI: 10.1016/j.clineuro.2012.04.011

- Thoracic spinal cord compression masquerading as cauda equina syndrome/K. Stolper, E.R. Hanlin, M.D. April, J.L. Ritter, C.J. Hunter, K. Samsey, J.K. Maddry//Am. J. Emerg. Med. 2016. Vol. 34, No 4. P. 756. e3-e5 DOI: 10.1016/j.ajem.2015.07.069

- Exploration of sensory impairments associated with C6 and C7 radiculopathies/J. Rainville, E. Laxer, J. Keel, E. Pena, D. Kim, R.A. Milam, E. Carkner//Spine J. 2016. Vol. 16, No 1. P. 49-54 DOI: 10.1016/j.spinee.2015.07.462

- Научно-практическое обоснование целесообразности создания отделений (центров) неотложной хирургии позвоночника в мегаполисах/Ю.А. Щербук, А.К. Дулаев, С.Ф. Багненко, Н.М. Дулаева, З.Ю. Аликов//Скорая мед. помощь. 2011. Т. 12, № 1. С. 45-51.

- A simplified algorithm for diagnosis of spinal cord lesions/D. Baruah, T. Chandra, M. Bajaj, P. Sonowal, A. Klein, M. Maheshwari, S. Guleria//Curr. Probl. Diagn. Radiol. 2015. Vol. 44, No 3. P. 256-266 DOI: 10.1067/j.cpradiol.2014.12.004

- Systematic review of the diagnosis and management of malignant extradural spinal cord compression: the Cancer Care Ontario Practice Guidelines Initiative’s Neuro-Oncology Disease Site Group/D.A. Loblaw, J. Perry, A. Chambers, N.J. Laperriere//J. Clin. Oncol. 2005. Vol. 23, No 9. P. 2028-2037 DOI: 10.1200/JCO.2005.00.067

- Interventions for the treatment of metastatic extradural spinal cord compression in adults/R. George, J. Jeba, G. Ramkumar, A.G. Chacko, P. Tharyan//Cochrane Database Syst. Rev. 2015. No 9. P. CD006716 DOI: 10.1002/14651858.CD006716.pub3

- Алгоритм хирургического лечения больных с опухолями позвоночника/Д.А. Пташников, В.Д. Усиков, Л.И. Корытова, Ш.Ш. Магомедов, Д.Ф. Карагодин, С.П. Роминский, А.К. Дулаев, З.Ю. Аликов, Н.М. Дулаева//Травматология и ортопедия России. 2010. № 2. С. 132-135 DOI: 10.21823/2311-2905-2010-0-2-132-135

- Surgery for metastatic spine tumors in the elderly. Advanced age is not a contraindication to surgery!/A. Amelot, L. Balabaud, D. Choi, Z. Fox, H.A. Crockard, T. Albert, C.M. Arts, J.M. Buchowski, C. Bunger, C.K. Chung, M.H. Coppes, B. Depreitere, M.G. Fehlings, J. Harrop, N. Kawahara, E.S. Kim, C.S. Lee, Y. Leung, Z.J. Liu, J.A. Martin-Benlloch, E.M. Massicotte, B. Meyer, F.C. Oner, W. Peul, N. Quraishi, Y. Tokuhashi, K. Tomita, C. Ulbricht, J.J. Verlaan, M. Wang, C. Mazel//Spine J. 2017. Vol. 17, No 6. P. 759-767 DOI: 10.1016/j.spinee.2015.07.440

- Management of metastatic cervical spine tumors/A. Mesfin, J.M. Buchowski, Z.L. Gokaslan, J.E. Bird//J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2015. Vol. 23, No 1. P. 38-46 DOI: 10.5435/JAAOS-23-01-38

- Comparison of primary and secondary spinal epidural abscesses: a retrospective analysis of 29 cases/S.H. Khan, M.S. Hussain, R.W. Griebel, S. Hattingh//Surg. Neurol. 2003. Vol. 59, No 1. P. 28-33 DOI: 10.1016/S0090-3019(02)00925-4

- Nickerson E.K., Sinha R. Vertebral osteomyelitis in adults: an update//Br. Med. Bull. 2016. Vol. 117, No 1. P. 121-138 DOI: 10.1093/bmb/ldw003

- How best to manage the spinal epidural abscess? A current systematic review/S. Suppiah, Y. Meng, M.G. Fehlings, E.M. Massicotte, A. Yee, M.F. Shamji//World Neurosurg. 2016. Vol. 93. P. 20-28 DOI: 10.1016/j.wneu.2016.05.074