Диагностическая надежность амбулаторного звена неврологической помощи пациентам с болезнью Паркинсона

Автор: Раздорская В.В., Воскресенская О.Н., Юдина Г.К.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: обсуждение аспектов выявляемости болезни Паркинсона (БП) неврологами амбулаторной практики. Методы: лонгитюдное эпидемиологическое исследование по обращаемости в специализированную клинику. Результаты. За четырёхлетний период осмотрено 603 пациента с подозрением на паркинсонизм. Синдро-мальный диагноз паркинсонизм / экстрапирамидный синдром правильно установлен неврологами поликлиник примерно 3/4 контингента больных. Наиболее распространенной ошибкой была гиподиагностика БП (71 из 146 измененных диагнозов). Следующей по частоте ошибкой оказалась гипердиагностика БП (57 из 146 измененных диагнозов). Каждый пятый обратившийся на консультацию больной вызывал затруднение у врача в амбулаторном звене. Заключение. Диагностические ошибки, отсутствие предварительного диагноза у каждого десятого больного с БП справедливо вызывают озабоченность пациентов качеством гарантированной медицинской помощи, заставляя их самостоятельно обращаться на специализированный консультативный приём.

Болезнь паркинсона, нейродегенеративное заболевание, своевременная диагностика, экстрапирамидный синдром

Короткий адрес: https://sciup.org/14917569

IDR: 14917569

Текст научной статьи Диагностическая надежность амбулаторного звена неврологической помощи пациентам с болезнью Паркинсона

-

1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) — тотально инвалидизирующее и дорогостоящее заболевание, экономическое бремя которого с ростом числа пожилых людей в мире постоянно увеличивается [1]. Уже сегодня ее глобальная распространенность достигла уровня пяти миллионов человек [2]. В России (РФ) точных данных о количестве больных с БП нет. Различные по методологии и длительности эпидемиологические исследования последнего десятилетия позволяют лишь в общих чертах обрисовать объем контингента чуть более 100 тыс. По неофициальным же оценкам, в РФ может быть всего лишь около 210 тыс. таких пациентов [3]. Очевидно, отмеченный дисбаланс напрямую связан с оперативностью и качеством диагностики этого хронического нейродегенеративно-го заболевания.

Узловые проблемы диагностики БП показаны на диаграмме (рис. 1), созданной по материалам работы [3] и неоднократным выступлениям её уважаемого автора — известного отечественного паркинсолога О. С. Левина. Основание пирамиды и её средний уро-

Адрес: 410012, г. Саратов, Б. Казачья, 112.

Тел.: 8-917-323-4150

вень соответствуют, по меткому выражению публициста И. Е. Ясиной, разным «дням рождения» болезни. Первый «день рождения» — когда пациент начинает её чувствовать, ещё не осознавая необратимости постепенно накапливающихся изменений. Второй «день рождения» — когда ставят диагноз и больной понимает, что это навсегда. Первый неизбежно связан с не-обращаемостью потенциальных пациентов, второй —

Рис. 1. Проблемы диагностики БП отчасти с нераспознаваемостью БП (до 1/4 случаев). А на вершине пирамиды, казалось бы, очевидный диагноз БП устойчиво не распознается, несмотря на неоднократные посещения врача больными.

Основанием квалифицированной медицинской помощи правомерно считается своевременная обращаемость потенциальных больных в медицинские учреждения и распознаваемость болезни врачами. Нередко больные, воспринимающие начальные проявления паркинсонизма как неотъемлемые признаки старения, уже не верят в реальную амбулаторную помощь, традиционно связываемую с профессионализмом врача-специалиста, в роли которого теперь в России все чаще выступает врач общей практики или семейный доктор. И если сегодня ещё прослеживается относительная удовлетворенность больных медицинской помощью в условиях специализированных клиник и стационаров, то амбулаторное звено — с его неизбежной ориентацией на потоковый приём, ведомственные инструкции и приказы, а также страховые ограничения — по-прежнему остается слабым.

Сомнения больных небезосновательны. Авторитетные зарубежные исследования по осведомленности врачей о клинических критериях БП, её ве-рифицируемости и отечественные наблюдения за диагностикой этого же заболевания на амбулаторнополиклиническом этапе рисуют действительно неутешительную картину. Так, неоднократно констатировалось, что БП в России остается нераспознанной неврологами общей практики в 21 % случаев наряду с гипердиагностикой у ~ 30% пациентов [4, 5]. Эти данные хорошо коррелируют, например, с результатами исследования, проведенного в 2009 г. в Германии [6], согласно которому только 53% неврологов были знакомы с дифференциально-диагностическими критериями БП. По данным Хьюза с соавторами посмертное вскрытие больных с БП не подтверждало почти 24% прижизненных диагнозов, выставленных опять-таки неврологами общей практики, наиболее часто обнаруживая прогрессирующий надъядерный паралич, мультисистемную атрофию и болезнь Альцгеймера [7]. Популяционное исследование с использованием критериев Банка Головного Мозга Общества БП Великобритании обнаружило неверный диагноз, по крайней мере, у 15% пациентов, наблюдавшихся якобы по поводу БП, в то время как 19% тех, кто на самом деле имел БП, ошибочно лечились совсем от других расстройств [8]. К счастью, частота диагностических ошибок у специалистов-паркинсологов не превышает 8% [9], но по-прежнему остаётся заметной. В российских же реалиях проблема ошибочного диагноза на поликлиническом этапе приобретает особую остроту ещё и в связи с поздней обращаемостью больных или необращаемостью потенциальных пациентов вообще.

Цель работы: обсуждение ключевых аспектов вы-являемости БП неврологами амбулаторной практики.

Методы. Фактологическая основа исследования — данные консультативного приема больных с синдромом паркинсонизма в Клинике нервных болезней Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. В период с января 2008 г. по декабрь 2011 г. включительно сотрудниками университетской кафедры неврологии ФПК и ППС осмотрено 603 пациента с подозрением на паркинсонизм. Из поликлиник, в основном неврологами, на консультацию для уточнения диагноза или коррекции терапии были направлены 504 человека (83,6%), ещё 99 (16,4%) обратились самостоятельно.

Диагноз БП выставлялся клинически на основе анамнеза и текущего неврологического статуса в соответствии с критериями Банка Головного Мозга Общества БП Великобритании [10], Национального Института Неврологических Расстройств и Инсульта (NINDS USA, 1999) [11] и рекомендаций Американской академии неврологии по диагностике и лечению БП (2006) [12]. В ряде случаев лишь 2-3-летнее динамическое наблюдение за клиническими проявлениями патологического процесса и эффективностью патогенетической терапии позволило уточнить нозологическую форму заболевания.

Результаты. По данным лечащих врачей поликлиник у 354 пациентов наблюдалась БП, у 120 — хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) с паркинсонизмом. Другие нозологические формы с синдромом паркинсонизма даже и не предполагались. Таким образом, направительный диагноз имели 474 (78,6%) пациента, примерно каждый пятый обратившийся больной (129/603) вызывал затруднение у врача в амбулаторном звене.

В целом синдромальный диагноз «паркинсонизм / экстрапирамидный синдром» был правильно установлен неврологами почти ¾ контингента больных (437/603). Однако тщательный клинический осмотр, наблюдение, лабораторные анализы и дополнительно по мере необходимости методы нейровизуализации позволили существенно уточнить нозологию двигательных расстройств у 30,80% (146/474) пациентов из поликлиник.

Так, среди пациентов, наблюдавшихся по поводу ХИГМ с синдромом паркинсонизма (табл. 1), оказалось 59,17% (71/120) случаев БП, 25,83% (31/120) сосудистого паркинсонизма (СП), 3,33% (4/120) психогенного паркинсонизма и 6,67% (8/120) из группы редких нейродегенеративных заболеваний с синдромом паркинсонизма.

Таблица 1

Направительный диагноз: ХИГМ

|

Код по МКБ10 |

n |

% |

|

Болезнь Паркинсона |

71 |

59,17 |

|

Вторичный паркинсонизм |

33 |

27,5 |

|

сосудистый паркинсонизм |

31 |

25,83 |

|

паркинсонизм при нормотензивной гидроцефалии |

2 |

1,67 |

|

Нейродегенеративные заболевания из группы паркинсонизм-плюс |

6 |

5,00 |

|

мультисистемная атрофия |

3 |

2,50 |

|

прогрессирующий надъядерный паралич |

2 |

1,67 |

|

неуточненный паркинсонизм |

1 |

0,83 |

|

Без паркинсонизма |

10 |

8,33 |

|

психогенный паркинсонизм |

4 |

3,33 |

|

ДЭП*без паркинсонизма |

6 |

5,00 |

|

Всего |

120 |

100,00 |

П р и м еч а н и е : — ДЭП (дисциркуляторная энцефалопатия).

Подобная ситуация наблюдалась и для поликлинического диагноза БП (табл. 2), который был пересмотрен у 57 больных. Однако диагностические ошибки в данной группе пациентов были допущены прежде всего в отношении эссенциального тремора (ЭТ) — 8,19% (29/354), нейродегенеративных забо- леваний из группы «паркинсонизм-плюс» — 3,39% (12/354), вторичного и психогенного паркинсонизма — по 1,98% (7/354) каждый.

В тех случаях, когда больные без диагноза (~ 1/5 контингента (129/603)) (табл. 3) направлялись из поликлиник или обращались самостоятельно, уже неоднократно посетив врача, были не распознаны экстрапи-рамидные синдромы, характерные для клинической картины нейродегенераций из группы «паркинсонизм-плюс» (19,37%), ЭТ (35,66%) и опять же БП (30,23%).

В результате на амбулаторно-поликлиническом этапе наиболее частой ошибкой была невыявля-емость БП (гиподиагностика) у 48,63% (71 из 146 измененных диагнозов) пациентов. Все эти больные имели ошибочный диагноз ХИГМ с синдромом паркинсонизма, который в очередной раз убеждал в распространенности гипердиагностики сосудистого паркинсонизма и среди врачей общей практики, и среди неврологов [13]. Вообще СП был подтвержден только в 25,83% (31/120) случаев. Другая же категория больных — 39,04% (57/146) — с ложноположительным диагнозом БП указывала теперь на гипердиагностику этого распространенного заболевания и по-прежнему характеризовала всё ту же невыявляе-мость БП, но уже с других позиций. Заметим, что среди больных с измененным впоследствии «очевидным» синдромальным диагнозом у 32,88% (48/146) паркинсонизма как такового не было вообще. Чаще всего это были больные с ЭТ — 19,86% (29/146) и психогенным паркинсонизмом — 7,53% (11/146).

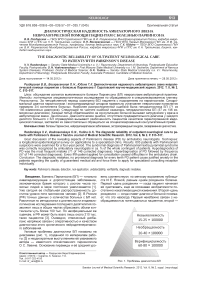

Обсуждение. Совокупная нераспознаваемость БП в обследуемой когорте больных в абсолютном выражении достигла 110 больных: 71 пациент с ошибочным диагнозом ХИГМ и 39 недиагностированных вовсе случаев. Стандартизация этой характеристики на 100 000 человек по численности населения Саратова в 2009 г. (831 000 чел.) приводит к значению показателя нераспознаваемости БП, равному 13. Выбор 2009 г. в качестве основания для этого и последующих расчетов объясняется фактом максимальной выявляемости БП (~85%) в нашем исследовании к этому году. За два последующих года благодаря совместным усилиям специалистов кафедры и неврологов амбулаторного звена выявляемость БП в Саратове достигла практически пороговых значений, и численность контингента больных к концу 2011 г. стала определяться лишь естественными факторами — заболеваемостью и смертностью (рис. 2).

Рис. 2. Изменение численности контингента больных БП в Саратове за период исследования.

Таблица 2

Направительный диагноз: БП

|

Код по МКБ10 |

n |

% |

|

Болезнь Паркинсона |

297 |

83,90 |

|

Вторичный паркинсонизм |

7 |

1,98 |

|

сосудистый паркинсонизм |

1 |

0,28 |

|

токсический паркинсонизм |

3 |

0,85 |

|

лекарственный паркинсонизм |

3 |

0,85 |

|

Нейродегенеративные заболевания из группы паркинсонизм-плюс |

12 |

3,39 |

|

прогрессирующий надъядерный паралич |

1 |

0,28 |

|

деменция с тельцами Леви |

3 |

0,85 |

|

неуточненный паркинсонизм |

4 |

1,13 |

|

мультисистемная атрофия |

4 |

1,13 |

|

Без паркинсонизма |

38 |

10,73 |

|

психогенный паркинсонизм |

7 |

1,98 |

|

ЭТ |

29 |

8,19 |

|

ДЭП без паркинсонизма |

2 |

0,56 |

|

Всего |

354 |

100,00 |

Таблица 3

Без направительного диагноза

|

Код по МКБ10 |

n |

% |

|

Болезнь Паркинсона |

39 |

30,23 |

|

Вторичный паркинсонизм |

8 |

6,21 |

|

токсический паркинсонизм |

3 |

2,33 |

|

лекарственный паркинсонизм |

4 |

3,10 |

|

паркинсонизм при нормотензивной гидроцефалии |

1 |

0,78 |

|

Нейродегенеративные заболевания из группы паркинсонизм-плюс |

25 |

19,37 |

|

болезнь Фара |

3 |

2,33 |

|

гепатолентикулярная дегенерация |

6 |

4,65 |

|

ювенильный вариант болезни Гентингтона |

3 |

1,55 |

|

прогрессирующий надъядерный паралич |

1 |

0,78 |

|

деменция с тельцами Леви |

7 |

5,43 |

|

гемипаркинсонизм-гемиатрофия |

1 |

0,78 |

|

БАС-паркинсонизм |

2 |

1,55 |

|

лобно-височная деменция-паркинсо-низм |

1 |

0,78 |

|

деменция альцгеймеровского типа + деменция с тельцами Леви |

1 |

0,78 |

|

Без паркинсонизма |

57 |

44,19 |

|

психогенный паркинсонизм |

5 |

3,88 |

|

ЭТ |

46 |

35,66 |

|

ДЭП без паркинсонизма |

6 |

4,65 |

|

Всего |

129 |

100,00 |

Однако даже такую предельную выявляемость БП вряд ли можно считать абсолютно полной, ведь в большинстве случаев БП диагностируется не сразу при ее появлении, а спустя некоторое время, когда больной начинает сам замечать нарастающий двигательный дефект, и нередко уже после настойчивого внимания окружающих. Этим больным диагноз мог быть поставлен и ранее, если бы они своевременно обратились к специалисту, не надеясь на преходящий характер незаметно накапливающихся изменений.

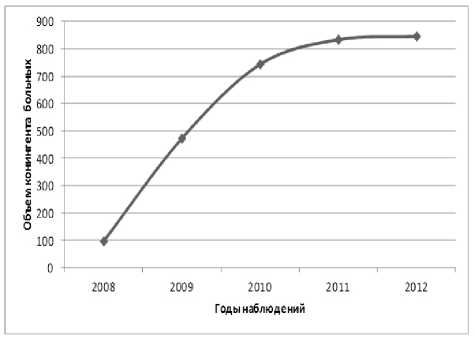

Объективный вклад необращаемости в диагностику БП наиболее легко оценить из распределения наблюдаемых отсроченностей клинического диагноза, используя диаграмму Парето. Главная особенность диаграммы — одновременное накопление ранжированных в порядке убывания данных, в нашем случае это численность групп с различными периодами отсроченности установления диагноза БП в годах (рис. 3), от 8 месяцев (первая точка 0 лет на оси абсцисс) до 11 лет (точка 11) у 407 больных.

Рис. 3. Частотное распределение отсроченностей клинического диагноза БП

Согласно диаграмме ~ 60% осмотренных больных с БП обратились в первые два года заболевания. Ещё ~ 16% пациентов пришли только через три года, а далее постепенно нарастающая отсроченность уже слабо влияла на характер кумулятивной кривой. Трехлетняя необращаемость, по сути, первая точка отклонения начального участка кривой от линейности — точка, до которой диагностируется почти 2/3 больных, поэтому, на наш взгляд, к поздней диагностике БП следует относить все случаи с отсроченно-стью клинического диагноза более двух лет. Таких случаев в нашем исследовании оказалось 38,82% (158/407), при этом возрастных или фенотипических доминант в различные периоды отсроченности диагноза не наблюдалось.

Стандартизация обсуждаемой характеристики на 100 000 человек по численности населения Саратова в 2009 г. приводит к значению показателя необраща-емости пациентов с БП, равному 19.

Заключая обсуждение острейших проблем диагностики БП, приведем стандартизированный показатель верифицируемости этого заболевания на амбулаторно-поликлиническом этапе в Саратове: 36 чел./100 000 населения. БП, как и можно было бы предположить, лучше всего распознается при смешанных клинических формах, начиная со второй стадии — стадии уже заметно выраженных двухсторонних проявлений чаще с умеренным темпом прогрессирования. И окончательно для полно- ты сравнения с данными литературы «воздвигнем» свою пирамиду «оперативности» диагностики БП в Саратове (рис. 4) и заметим, что её уровни неплохо согласуются с общепризнанным мнением известных российских коллег. В свою очередь, законченность и обоснованность наших построений позволяют нам оценить распространенность БП по обращаемости в Саратове. Данный показатель легко получается простым суммированием уровней в «собственной» пирамиде и оказывается равным 68 чел./100 000 населения Саратова.

Рис. 4. «Оперативность» диагностики БП в Саратове

Заключение. Сегодня при верификации БП на амбулаторно-поликлиническом уровне неврологи допускают ~ в 1/5 случаев диагностические ошибки (128/603) и оставляют без предварительного диагноза ~ каждый из 10 случаев БП (39/407). Пациенты заметно озабочены низкой результативностью амбулаторного звена и ~ в 1/6 случаев (99/603) обращаются на консультативный приём сами.

Изложенными суждениями обусловлена востребованность у населения крупных городов кабинетов лечения экстрапирамидных расстройств (КЛЭР), адресная реализация специализированной помощи в которых способствовала бы своевременной диагностике БП, её адекватному лечению и направленной медико-социальной реабилитации больных.

Список литературы Диагностическая надежность амбулаторного звена неврологической помощи пациентам с болезнью Паркинсона

- Chen J. J. Health-Related Quality of Life, Economic Cost, and Implications of Early Treatment//Am. J. Manag. Care. 2010. Vol. 16, № 4. P. 87 -93

- The scientifc and clinical basis for the treatment of Parkinson disease/C. W. Olanow, M. B. Stern, K. Sethi//Neurology. 2009. Vol. 72, № 21. Suppl. 4. P. 1 -136

- Левин О. С. Клиническая эпидемиология болезни Пар-кинсона//Болезнь Паркинсона и расстройства движений: рук-во для врачей: по матер. II нац. конгресса/под ред. С. Н. Иллариошкина, О. С. Левина. М., 2011. С. 5 -9

- Обухова А. В., Артемьев Д. В. Паркинсонизм на специализированном амбулаторном приеме (опыт работы специализированного консультативного приема больных с паркинсонизмом)//Неврол. журн. 2009. Т. 14, № 6. С. 48 -54

- Шиндряева Н. Н. Анализ работы регионального кабинета по оказанию помощи больным с экстрапирамидной патологией//Аспирантский вестник Поволжья. 2010. № 3/4. С. 89 -93

- Awareness and knowledge of the clinical practice guideline on Parkinson’s disease among German neurologists/K. Eggert, A. Larisch, R. Dodel [et al.]//Eur. Neurol. 2009. Vol. 61, № 4. P. 216 -222

- Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease: a clinico-pathological study of 100 cases/A. J. Hughes, S. E. Daniel, L. Kilford, A. J. Lees//J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1992. Vol. 55, № 3. P. 181 -184

- Schrag A., Ben-Shlomo Y., Quinn N. How valid is the clinical diagnosis of Parkinson’s disease in the community?//J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2002. Vol. 73, № 5. P. 529 -534

- The evolution of diagnosis in early Parkinson disease. Parkinson Study Group/J. Jankovic, A. H. Rajput, M. P. McDermott, D. P. Perl//Arch. Neurol. 2000. Vol. 57, № 3. P. 369 -372

- Gibb W., Lees A. Relevance Lewy body pathogenesis of idiopathic Parkinson’s disease//J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 1988. Vol. 51, № 6. P. 745 -752

- Diagnostic criteria for Parkinson disease/D. J. Gelb, E. Oliver, S. Gilman//Arch. Neurol. 1999. Vol. 56, № 1. P. 33 -39

- Левин О. С., Федорова Н. В. Болезнь Паркинсона. Изд. 2-е. М.: МЕДпресс-информ, 2012. 352 с.

- Диагностика и лечение сосудистого паркинсонизма/В. В. Юдина, О. Н. Воскресенская, Г. К Юдина//Саратов. науч.-мед. журн. 2010. Т. 6, № 1. С. 120 -123.