Диагностическая значимость биомаркеров ангио-генеза и воспаления у пациентов с заболеваниями простаты

Автор: Попков В.М., Захарова Н.Б., Понукалин А.Н., Тонкошкур А.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Урология

Статья в выпуске: 4 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить характер изменения содержания PSA, маркеров ангиогенеза и воспаления в сыворотке крови больных с заболеваниями простаты. Материал и методы. Обследовано 72 пациента с уровнем общего PSA более 4 нг/мл. Первую группу составили пациенты с доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ с гистологическим заключением) и с ДГПЖ и простатической интроэпителиальной неоплазией (ПИН) низкой степени (29 больных); вторую — с ПИН высокой степени (9); третью — с локализованным раком простаты (РПЖ) (5); четвертую — с местнораспространенным РПЖ (25); пятую — с метастатическим РПЖ (6). Результаты. У больных с заболеваниями простаты подъем уровня VEGF в сыворотке крови происходит одновременно с нарастанием содержания РЭАуже на этапе развития предраковых состояний (ПИН высокой степени) и на фоне высоких концентраций биомаркеров воспаления. Определение концентрации в сыворотке крови VEGF у пациентов с «серой зоной» PSA может иметь клиническое значение при персонифицированном ведении пациентов с РПЖ на этапе добиопсийной диагностики. Заключение. Одновременное повышение содержания в сыворотке крови VEGF и общего PSAy пациентов с РПЖ является одной из характеристик прогрессии опухолевого роста.

Ангиогенез, биомаркер, воспаление, заболевания простаты, простатоспецифический антиген (psa)

Короткий адрес: https://sciup.org/14918370

IDR: 14918370

Текст научной статьи Диагностическая значимость биомаркеров ангио-генеза и воспаления у пациентов с заболеваниями простаты

-

1 Введение. Одним из отражений процессов, происходящих в организме больных с заболеваниями простаты (ПЖ), в настоящее время считается изменение концентрации ряда специфических молекул — биомаркеров крови. Учитывая установленную зависимость развития заболеваний простаты от андрогенногого статуса, возрастного системного низкоградуированного воспаления, заболеваний сердечно-сосудистой системы и разной степени выраженности влияния данных факторов у каждого пациента, в целом ряде исследований начата разработка панелей биомаркеров для прогнозирования, диагностики, оценки риска развития осложнений у больных с заболеваниями простаты.

Так, результаты исследования уровня простатспе-цифичесокого антигена (PSA) в сыворотке крови, используемые для раннего выявления рака простаты (РПЖ), стадирования заболевания, контроля отрицательной биопсии, мониторинга и прогноза, привели к существенному увеличению количества впервые выявленных случаев РПЖ [1–3]. Однако низкая специфичность и высокое число ложнопозитивных результатов исследования уровня PSA в сыворотке крови диктуют необходимость поиска новых биомаркеров, позволяющих улучшить клинические результаты ведения пациентов с РПЖ [4].

Прогностическое значение у больных с заболеваниями ПЖ имеют биомаркеры неоангиогенеза и воспаления. Считается, что исследование уровней VEGF (Vascular endothelial growth factor), одного из основных факторов ангиогенеза, в различных физиологических жидкостях организма больных РПЖ позволит установить диагностическое значение данного цитокина в мониторинге, прогнозе заболевания, выборе тактики лечения [5]. По мнению большинства авторов, опухоли, интенсивно экспрессирующие VEGF, обладают большей злокачественностью и метастатическим потенциалом, что, как следствие, ведет к ухудшению прогноза [6].

Доказано также, что нарастание уровня VEGF в сыворотке крови может являться фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии и ее осложнений [7, 8]. С одной стороны, VEGF является сосудистым протектором для сердечно-сосудистой системы, действующим через стимуляцию продукции оксида азота, опосредующим антиапоптотический эффект, способствующим выживанию эндотелия и увеличивающим его антитромботические и противовоспалительные свойства [9]. С другой стороны, подъем содержания VEGF увеличивает неоваскуляризацию бляшки, приводя к ее нестабильности. Направление действия VEGF зависит от многих факторов, в частности от места действия, специфики заболевания или особенностей терапевтических вмешательств, а также от уровня экспрессии других цитокинов в ответ на патологический процесс. На уровень фактора оказывают влияние возраст, наличие факторов риска, какими являются сахарный диабет, гиперхолестеринемия, триглицеридемия, гипертоническая болезнь и др. [10].

Особого внимания заслуживают такие биомаркеры воспаления, как МСР-1 (моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1) и СРБ (С-реактивный белок). Воспаление является важным звеном в патогенезе многих заболеваний. Доказано наличие системного

низкоградуированного воспаления у пожилых людей, а также развитие его с возрастом [11]. Хроническое воспаление, не связанное с инфицированием организма, также может быть причиной развития опухолевых заболеваний различных органов и тканей, в частности желудочно-кишечного тракта [12], носоглотки, поджелудочной железы, желчного пузыря [13, 14], печени [15], мочевого пузыря [16], кожи [17], легких [18], головы и шеи [19], молочной железы [20], яичников [21], полового члена [22], рака простаты [23, 24].

Высокий уровень в сыворотке крови МСР-1, а также СРБ свидетельствует об активации клеточных механизмов иммунного ответа, опосредованного в первую очередь фагоцитами. Увеличение продукции МСР-1 вполне закономерно, поскольку именно этот хемокин играет ведущую роль в формировании воспалительного инфильтрата. MCP-1 продуцируют эндотелиальные и гладкомышечные клетки сосудов, фибробласты, лимфоциты, моноциты/макрофаги и др. в ответ на стимуляцию провоспалительны-ми цитокинами, такими как ФНО-α, интерферон-γ, интерлейкин-1β и др. Диффундируя через поверхность эпителиальных клеток в интерстиций, МСР-1 привлекает на борьбу с патогеном огромное количество моноцитов/макрофагов и лимфоцитов. Образующиеся при этом воспалительные инфильтраты приводят к последующему ремоделированию кровотока и развитию выраженной тканевой гипоксии, которая является основным индуктором усиленной выработки VEGF.

С-реактивный белок — это белок острой фазы, который образуется в печени. Неоднократно в крупных проспективных исследованиях было показано, что высокочувствительный СРБ является фактором, интегрирующим множество метаболических и менее значимых воспалительных факторов, включая экспрессию молекул адгезии, индукцию секреции оксида азота, нарушение функции комплемента и подавление фибринолиза [25].

Особое значение применение представленного комплекса биомаркеров приобретает для оценки эффективности лечения больных с РПЖ.

Сегодня андрогеная блокада, наряду с лучевой терапией, является основным методом лечения пациентов с местнораспространенными формами РПЖ. В условиях андрогенного дефицита наблюдается довольно быстрая апоптотическая гибель клеток эндотелия зрелых кровеносных сосудов, питающих опухоль [26]. Однако наряду с этим теряются другие функции тестостерона, например его карди-опротективное действие. В большинстве исследований доказывается отрицательная кореляционная связь между содержанием тестостерона и кардиоваскулярной патологией [27–30]. Следовательно, при выполнении андрогенной блокады можно значительно увеличить кардиологические риски. Это в конечном итоге может привести к увеличению летальности от сосудистых катастроф. Так, в ряде исследований указывается, что ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенной причиной смерти у пациентов с РПЖ [31, 32].

Клиническое значение изменений уровня PSA в сыворотке крови и биомаркеров неоангиогенеза и воспаления, в особенности сравнительная характеристика их диагностической и прогностической значимости прежде всего у больных РПЖ, на основании которой можно сделать заключение о целесообразности их использования по отдельности или в

Таблица 1

Содержание маркеров ангиогенеза и воспаления сыворотки крови в группах относительно здоровых лиц разных возрастных категорий

|

Группы обследуемых |

N |

PSA, нг/мл |

VEGF, пг/мл |

МСР, пг/мл |

СРБ, мг/мл |

|

Медиана (25%—75%) |

Медиана (25%—75%) |

Медиана (25%-75%) |

Медиана (25%-75%) |

||

|

Практически здоровые лица 20–30 лет |

20 |

0,2 (0,1–0,3) |

157,2 (122,0–171,7) |

32,3 (18,8-43) |

0,5 (0,4–0,7) |

|

Практически здоровые лица в возрасте 50–70 лет |

24 |

2,2* (1,7–3,35) |

341,2* (244,5–402,7) |

218,8* (176,3–273,7) |

3,9* (3,3–5,3) |

П р и м еч а н и е : * — р<0,05 в сравнении с группой практически здоровых мужчин в возрасте 20-30 лет.

составе комплексного анализа, не изучены. Мульти-маркерность анализа позволяет повысить чувствительность и специфичность диагностики и является одним из перспективных подходов к персонификации наблюдения и лечения пациентов с заболеваниями ПЖ, прежде всего у больных с РПЖ.

Цель : установить характер изменения содержания PSA и маркеров ангиогенеза и воспаления в сыворотке крови у больных с заболеваниями ПЖ.

Материал и методы. Всего обследовано 74 пациента с уровнем общего PSA более 4 нг/мл, проходивших лечение в НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России за период с сентября 2015 г. по март 2016 г.

Критерии включения. Первую группу составили пациенты с доброкачественной гиперплазией простаты (ДГПЖ с гистологическим заключением) и с ДГПЖ и простатической интроэпителиальной неоплазией (ПИН) низкой степени (29 больных); вторую — с ПИН высокой степени (9); третью — с локализованным РПЖ (T1-2N0M0) (5); четвертую — с местнораспространенным РПЖ (T3N0M0) (25); пятую — с метастатическим РПЖ (T3-4NxM1) (6). Средний возраст обследованных больных составил 66,6 года (от 50 до 70 лет). Сформированы также две возрастные группы практически здоровых лиц для выявления зависимости исследуемых показателей от возраста: мужчины от 20 до 30 лет (20 человек); мужчины от 50 до 70 лет (24 человека). Проводилось комплексное общеклиническое обследование, включающее в себя: изучение жалоб и сбор анамнеза; физикальное обследование пациента; общий и биохимический анализ крови; общий анализ мочи, пальцевое ректальное исследование; трансректальное ультразвуковое исследование простаты. После этого с целью верификации диагноза пациентам выполнялась трансректальная биопсия простаты из 10 точек под ультразвуковым наведением с помощью биопсийного пистолета Pro-Mag I2.5. На основании результатов гистологического исследования проводилось разделение обследованных больных на указанные группы.

Критерии исключения. В исследование не включались пациенты, имеющие онкологические заболевания в анамнезе, обострения хронических заболеваний, сахарный диабет, камни простаты и мочевого пузыря.

Кроме того, всем пациентам до выполнения описанных процедур выполнялся забор крови для определения PSA и VEGF, MCP-1, СРБ.

Концентрацию биомаркеров в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммунофер-ментного анализа, используя соответствующие наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы Statistiсa 6.0. В качестве критерия достоверности отличия между двумя независимыми группами использовали непараметрический критерий (U) Манна — Уитни. Во всех процедурах статистического анализа принимался уровень значимости р<0,05.

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что величины каждого из исследованных показателей связаны с возрастом обследуемых мужчин. Установлено, что концентрации PSA, VEGF, МСР-1, СРБ в сыворотке крови у практически здоровых мужчин старшей возрастной группы значительно превышают уровень данных биомаркеров (р<0,05) у практически здоровых лиц в возрасте 20–30 лет (табл. 1). Нарастание концентрации исследуемых биомаркеров у практически здоровых лиц старшей возрастной группы, по-видимому, можно отнести к интегральным показателям иммунного воспаления с точки зрения общей реакции нейроиммуноэндокринной системы организма.

Возникающая одновременно с процессами повреждения эндотелиальной выстилки репарация поврежденного эндотелия сопровождается активацией каскада молекулярно-генетических процессов, главным результатом которых становится нарастание синтеза VEGF.

В связи с изложенным при анализе изменения содержания биомаркеров в сыворотке крови у больных с заболеваниями ПЖ использовали результаты исследования биомаркеров у практически здоровых мужчин в возрасте от 50 до 70 лет.

В группе больных с ДГПЖ увеличение уровней PSA, VEGF, МСР-1, СРБ в сыворотке крови становилось в 4,2 (р<0,05); 1,03; 1,3; 2,03 (р<0,05) раза больше, чем в контрольной группе (табл. 2). Это дает основание считать, что у больных с ДГПЖ в развитии заболевания значимую роль играет хронический воспалительный процесс. Нарастание уровня PSA в этой группе связано с гипертрофическими изменениями простаты, что доказывает положительная корреляция между объемом простаты по данным УЗИ и PSA (r=0,3142, р<0,05), отсутствующая в других группах. Статистически незначимый подъем уровня VEGF в сыворотке крови пациентов с ДГПЖ можно считать одним из показателей доброкачественной гиперплазии ткани ПЖ.

В группе больных с ПИН высокой степени (2-я группа) и локализованного РПЖ (3-я группа) уровни PSA в сыворотке крови увеличивались в 4,5 и 5,2 раза (р<0,05). Содержание VEGF, МСР-1 и СРБ в сыворотке крови превышало величины данных показателей у практически здоровых лиц в 1,1–1,2; 1,4–1,5; 1,8–1,7 раза соответственно. Практически у всех больных с местнораспространенным и метаста-

Таблица 2

Содержание маркеров ангиогенеза и воспаления сыворотки крови в группах обследуемых

|

Группы обследуемых |

N |

PSA, нг/мл |

VEGF, пг/мл |

МСР-1, пг/мл |

СРБ, мг/мл |

|

Медиана (25-75%) |

Медиана (25-75%) |

Медиана (25-75%) |

Медиана (25-75%) |

||

|

Практически здоровые лица 50–70 лет |

24 |

2,2 (1,7–3,4) |

341,2 (244,5–402,7) |

218,8 (176,3–273,7) |

3,9 (3,3–5,3) |

|

1-я группа |

29 |

9,3* (7,0–12,8) |

350,6* (221,1–414,5) |

293,9* (227,1–333,8) |

7,9* (5,2–9,4) |

|

2-я группа |

9 |

9,8* (6,4–12,5) |

399,4* (289,2–656,1) |

309,5* (262,5–351,2) |

7,3* (6,7–9,6) |

|

3-я группа |

5 |

11,4* (10,9–13,6) |

416,7* (367,7–469,2) |

333,6* (269,2–355,7) |

6,8* (4,0–9,4) |

|

4-я группа |

25 |

14,0* (9,4–35,7) |

574,0* (439,8–863,2) |

310,4* (274,1–434,5) |

8,8* (6–10,8) |

|

5-я группа |

6 |

52,7* (39,0–73,5) |

735,0* (497,3–829,3) |

354,8* (285,2–422,9) |

7,4* (5,5–9,2) |

П р и м еч а н и е : * — р<0,05 в сравнении с группой практически здоровых мужчин в возрасте 50–70 лет.

тическим РПЖ выявлено высокое содержание PSA и VEGF в сыворотке крови. У больных с местнораспространенным РПЖ уровни PSA и VEGF в сыворотке крови превышали величину практически здоровых лиц в 6,4 и 1,7 раза соответственно (р<0,05). У пациентов с метастатическим РПЖ содержание PSA в сыворотке крови возрастало в 24 раза, VEGF — в 2,2 раза (р<0,05). У данных групп больных с РПЖ содержание МСР-1 и СРБ превышало величины у практически здоровых мужчин в 1,4–1,6; 1,7–2,2 раза соответственно. Следовательно, повышенные уровни МСР-1 и СРБ в сыворотке крови не были связаны со стадией заболевания и степенью распространенности онкопроцесса. Полученные данные позволяют считать, что дальнейшее увеличение VEGF в группах с местнораспространенным и метастатическим РПЖ обусловлено повышенной экпрессией биомаркера опухолевой тканью, в результате которого происходит подъем показателя в сыворотке крови.

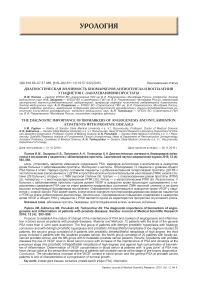

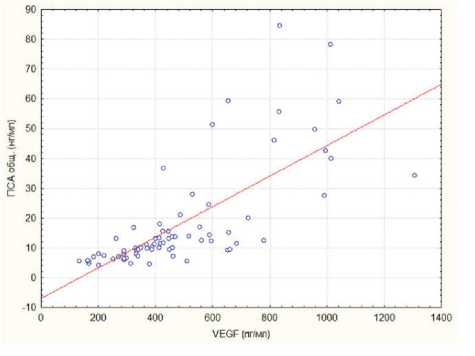

Кроме того, у пациентов 2, 3, 4, 5-й групп общий PSA сыворотки крови коррелирует с VEGF (r=0,7312, р<0,05) (рис. 1) в значительно большей степени, чем у пациентов 1-й группы (r=0,304, р<0,05) (рис. 2), что подтверждает связь PSA и VEGF в развитии канцерогенеза.

Необходимо отметить, что из 72 обследованных пациентов у 33 больных PSA находился на уровне от 4 до 10 нг/мл. В число указанных больных вошли 22 пациента из 1-й и 2-й групп; 11 пациентов из 3-й и 4-й групп.

В «серых значениях» PSA, 4–10 нг/мл, значимого различия между содержанием показателя PSA у пациентов 1–2-й и 3–4-й групп не выявлено. Однако уровни VEGF у пациентов, составивших данные группы, имели значимые различия. Содержание VEGF у пациентов из 3-й, 4-й групп (487,6; 392,3–560,7 пг/мл) превышало уровень показателя у больных из 1-й, 2-й групп (331,2; 226,1–398,0 пг/мл) в 1,45 раза (р<0,05). Это подтверждает возможность использования исследования уровня VEGF сыворотки крови для повышения эффективности диагностики РПЖ на добиоп-сийном этапе.

Обсуждение. Как видно из полученных данных, концентрации всех исследуемых маркеров увеличиваются с возрастом, что подтверждает наличие хронического иммунного воспаления, связанного с эндотелиальной дисфункцией у лиц старшей возрастной группы. Полученные данные соответствует ранее опубликованным работам по выявлению зависимости исследуемых биомаркеров от возраста [33, 34].

Рис. 1. Корреляционная зависимость уровня PSA и VEGF сыворотки крови во 2, 3, 4, 5-й группах

Рис. 2. Корреляционная зависимость уровня PSA и VEGF сыворотки крови в 1-й группе

У обследуемых нами пациентов подъем уровня VEGF в сыворотке крови происходит одновременно с нарастанием содержания PSA уже на этапе развития предраковых состояний (ПИН высокой степени) и на фоне высоких концентраций биомаркеров воспаления. Это дает основание предполагать, что у пациентов с заболеваниями ПЖ хронический воспалительный процесс становится индуктором и нарастания эндотелиальной дисфункции, и канцерогенеза. Повышение уровня VEGF сыворотки крови у больных с заболеваниями простаты коррелирует с нарастанием содержания PSA, а также увеличивается по мере прогрессии опухоли. Таким образом, ангиогенез играет важную роль в прогрессии РПЖ. Повышение содержания VEGF в сыворотке крови ассоциируется с распространением онкопроцесса и метастазированием.

Этим еще раз подтверждается значимая роль VEGF в биологии опухоли трансформированных тканей. Поскольку VEGF сыворотки крови является эндотелиальным клеточно-специфичным фактором ангиогенеза, увеличение его содержания имеет диагностическое значение при злокачественной трансформации опухолевых клеток ПЖ и росте опухолевой ткани. Таким образом, более точная интерпретация и диагностическая специфичность повышенных значений PSA в так называемой «серой» зоне может быть достигнута путем одновременного определения уровня VEGF в сыворотке крови.

Полученные результаты, с одной стороны, показывают перспективность исследования комплекса общего PSA и VEGF сыворотки крови как возможных предикторов и индикаторов риска прогрессии опухолевого роста, а с другой — демонстрируют индивидуальный характер выявляемых изменений, что может иметь клиническое значение при персонифицированном ведении пациентов, прежде всего на этапах добиопсийной диагностики.

Выводы:

-

1. У больных с заболеваниями ПЖ подъем уровня VEGF в сыворотке крови происходит одновременно с нарастанием содержания PSA уже на этапе развития предраковых состояний (ПИН высокой степени) и на фоне высоких концентраций биомаркеров воспаления.

-

2. Одновременное повышение содержания в сыворотке крови VEGF и общего PSA у пациентов с РПЖ является одной из характеристик прогрессии опухолевого роста.

-

3. Определение концентрации в сыворотке крови VEGF у пациентов с «серой зоной» PSA может иметь клиническое значение при персонифицированном ведении пациентов с ДГПЖ с подозрением на РПЖ на этапе добиопсийной диагностики.

Список литературы Диагностическая значимость биомаркеров ангио-генеза и воспаления у пациентов с заболеваниями простаты

- Любимова H.B., Кушлинский H.E., Строгова Э.В., Гориловский Л.М., Лахно И. Г. Клиническое значение общего и свободного простатического специфического антигена при раке предстательной железы. Клиническая лабораторная диагностика 1998; (2): 6-9

- Shariat SF, Semjonow A, Lilja Н, Savage С, Vickers AJ, Bjartell A. Tumor markers in prostate cancer I: blood-based markers. Acta Oncologica 2011; (50): 61-75

- Carver BS, Bozeman CB, Williams BJ, Venable DD. The prevalence of men with National Institutes of Health category IV prostatitis and association with serum prostate specific antigen. Journal of Urology 2003; (169): 89-91

- Hoffman RM, Gilliland FD, Adams-Cameron M, Hunt WC, Key CR. Prostate-specific antigen testing accuracy in community practice. ВМС Family Practice 2002; 24 (3):19

- Bessede T, Malavaud B. The new biomarkers of prostate cancer. Prog Urol 2011; (21): 3-7

- Pallares J, Rojo F, Iriarte J, Morote J, Armadans LI, et al. Study of microvessel density and the expression of the angiogenic factors VEGF, bFGF and the receptors Flt-1 and FLK-1 in benign, premalignant and malignant prostate tissues. Histol Histopathol 2006; 21 (8): 57-65

- Kubisz P, Chud P, Stasko J. et al. Circulating vascular endothelial growth factor in the normo-and/or microalbuminuric patients with type 2 diabetes mellitus. Act Diabetol 2010; 47 (2): 19-24

- Zachary I, Mathur A, Yla-Herttuala S, et al. Vascular protection: a novel nonangiogenic cardiovascular role for VEGF. Arterioscler Thromb Vase Biol 2000; (20): 12-20

- Гавриленко Т.И., Рыжкова Н.А., Пархоменко А.Н. Сосудистый эндотелиальный фактор роста в клинике внутренних заболеваний и его патогенетическое значение. УкраТнський кардюлопчний журнал 2011; (4): 87-95

- Лебедев С.В., Карасев А.В. и др. Клеточная терапия критической ишемии нижних конечностей (проблемы и перспективы). Вестник РАМН 2013; (3): 34-44

- Bruunsgaard Н. Effects of tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 in elderly populations. Eur Cytokine Netw 2002; 13 (4): 389-391

- Mann JR, DuBois RN. Cyclooxygenase-2 and gastrointestinal cancer. Cancer J 2004; (10): 145-152

- Macarthur M, Hold GL, El-Omar EM. Inflammation and cancer. II: Role of chronic inflammation and cytokine polymorphisms in the pathogenesis of gastrointestinal malignancy. American Journal of Physiology -Gastrointestinal and Liver Physiology 2004; (286): 515-520.

- Whitcomb DC. Inflammation and cancer. V: chronic pancreatitis and pancreatic cancer. American Journal of Physiology -Gastrointestinal and Liver Physiology. 2004; (287): 315-319

- Askling J, Grunewald J, Eklund A, et al. Increased risk for cancer following sarcoidosis. Am J Respir Crit Care Med 1999; (160): 1668-1672

- Grubbs CJ, Lubet RA, Koki AT, et al. Celecoxib inhibits N-butyl-N-(4-hydroxybutyl) -nitrosamine-induced urinary bladder cancers in male B6D2F1 mice and female Fischer-344 rats. Cancer Res 2000; (60): 55-56

- Forsythe JA, Jiang BH, Iyer NV, et al. Activation of vascular endothelial growth factor gene transcription by hypoxiainducible factor 1. Mol Cell Biol 1996; (16): 46-46

- Mao JT, Cui X, Reckamp K, et al. Chemoprevention strategies with cyclooxygenase-2 inhibitors for lung cancer. Clin Lung Cancer 2005; (7): 30-39

- Lin DT, Subbaramaiah K, Shah JP, et al. Cyclooxygenase-2: a novel molecular target for the prevention and treatment of head and neck cancer. Head Neck 2002; (24): 792-799

- Lin EY, Pollard JW. Macrophages: modulators of breast cancer progression. Novartis Found Symp2004; (256): 158-168.

- Risch HA, Howe GR. Pelvic inflammatory disease and the risk of epithelial ovarian cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1995; (4): 447-451

- Perky L. Epidemiology of cancer of the penis. Recent Results Cancer Res 1977; (60): 97-109

- Nelson WG, De Marzo AM, DeWeese TL, Isaacs WB. The role of inflammation in the pathogenesis of prostate cancer. J Urol 2004; (172): 6-11

- Palapattu GS, Sutcliffe S, Bastian PJ, et al. Prostate Carcinogenesis and inflammation: emerging insights. Carcinogenesis 2004; (26): 1170-1181

- Berger JS, Jordan CO, Lloyd-Jones D, Blumenthal RS. Screening for cardiovascular risk in asymptomatic patients. J Am Coll Cardiol 2010; 55: 1169-1177

- Kerbel RS. Tumor angiogenesis: past, present and the near future. Carcinogenesis 2000; (21): 505-515

- Yeap BB, Alfonso H, Chubb SA, et al. In older men, higher plasma testosterone or dihydrotestosterone is an independent predictor for reduced incidence of stroke but not myocardial infarction. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99 (12): 565-573

- Shores MM, Biggs ML, Arnold AM, et al. Testosterone, dihydrotestosterone, and incident cardiovascular disease and mortality in the cardiovascular health study. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99 (6): 61-68

- Shores MM, Arnold AM, Biggs ML, et al. Testosterone and dihydrotestosterone and incident ischaemic stroke in men in the Cardiovascular Health Study. Clin Endocrinol 2014; 81 (5): 746-753

- Garni AS, Witt BJ, Howard DE, et al. Metabolic syndrome and risk of incident cardiovascular events and death: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. J Am Coll Cardiol 2007; 49 (4): 403-414

- Blankfield RP Androgen deprivation therapy for prostate cancer and cardiovascular death. JAMA 2012; (307): 1252-1253

- Efstathiou JA, Bae K, Shipley WU, Hanks GE, Pilepich MV, et al. Cardiovascular mortality and duration of androgen deprivation for locally advanced prostate cancer: analysis of RTOG 92-02. Eur Urol 2008; (54): 816-823

- Oesterling JE, Jacobsen SJ, Chute CG, et al. Serum prostate specific antigen in a cjmmunity based population of healthy men: establishment of age specific reference ranges. JAMA 1993; (270): 860-864

- КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ В КРОВИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТА

- Захарова Н.Б., Вараксин Н.А., Терешкина Н.Е.

- Новости Вектор-Бест. 2014. Т. 71. № 1. С. 11.