Диагностическая значимость ICG-картирования сторожевых лимфоузлов у больных раком эндометрия I стадии

Автор: Алимов В.А., Скугарев С.А., Греков Д.Н., Новикова Е.Г., Ланцов Д.С., Данилов А.М., Сажина А.В., Афанасова П.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Лимфогенный путь метастазирования является преимущественным при начальных стадиях рака эндометрия. Учитывая его значимость, выделены три степени риска лимфогенного метастазирования. При высокой степени риска пациенткам с I стадией заболевания рекомендуется лимфаденэктомия тазовых и поясничных лимфоузлов, при низкой - удаление лимфатических узлов не проводят. Лимфаденэктомию лимфоузлов при промежуточной степени риска метастазирования позиционируют как стадирующую процедуру. Однако при наличии отягощающих факторов, препятствующих проведению расширенной гистерэктомии, альтернативным методом может быть биопсия сторожевых лимфоузлов с ICG-картированием и последующим микростадированием. Цель исследования - проанализировать эффективность хирургических подходов для стадирования рака эндометрия при различных степенях риска лимфогенного метастазирования. Материал и методы. Ретроспективно проанализированы результаты лечения 565 больных раком эндометрия I стадии в онкогинекологическом отделении Городской клинической больницы им. С.П. Боткина и онкогинекологическом отделении Калужского областного клинического онкологического диспансера с 2021 по 2023 г. Все женщины были разделены на три группы в зависимости от степени риска лимфогенного метастазирования. Пациенткам выполнены гистерэктомия, гистерэктомия в сочетании с тазовой или с тазовой и поясничной лимфаденэктомией, а также гистерэктомия с ICG-картированием и биопсией сторожевых лимфоузлов.

Рак эндометрия, микростадирование, лимфогенное метастазирование, биопсия сторожевых лимфоузлов, тазовая лимфаденэктомия, гистерэктомия, icg-картирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140303556

IDR: 140303556 | УДК: 618.14-006.6-033.2:611-018.98]-076 | DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-6-35-44

Текст научной статьи Диагностическая значимость ICG-картирования сторожевых лимфоузлов у больных раком эндометрия I стадии

В настоящее время рак эндометрия (РЭ) занимает лидирующую позицию в структуре онкогинеко-логической заболеваемости [1]. Тенденция к росту случаев РЭ не ослабевает, что особенно выражено в развитых странах, в том числе и в Российской Федерации [2]. Это связано с большим количеством предрасполагающих факторов, из них наиболее значимыми являются общее старение населения, распространение ожирения, назначение мено- паузальной гормональной терапии без должного предварительного обследования и обоснованности назначения этих препаратов.

В выборе тактики лечения РЭ, где основным методом является хирургическое вмешательство, основополагающими критериями считают глубину инвазии опухоли в миометрий и ее гистологическую форму [3, 4]. Важную роль в развитии заболевания играет и путь распространения метастазов, а именно лимфогенное метастазирование. В этой связи лимфаденэктомия имеет принципиальное значение, поскольку выявление метастазов играет ключевую роль в определении стратегии лечения относительно адъювантной терапии и в прогнозе заболевания [1, 3, 5].

Учитывая клиническую и прогностическую значимость метастазирования, в 2014 г. консенсусом ESMO–ESGO–ESTRO выделены три степени риска миграции опухолевых клеток по лимфатическим сосудам: низкая, промежуточная и высокая [6, 7]. При высокой степени риска метастазирования удаление лимфатических узлов является обязательным этапом оперативного лечения, тогда как у пациенток с низкой вероятностью лимфаденэктомия не рекомендуется [5, 7]. При промежуточной степени риска лимфаденэктомия тазовых и поясничных лимфоузлов до уровня левой почечной вены позиционируется как стадирующая процедура [1, 8].

Есть много публикаций относительно объема диссекции лимфатических узлов, демонстрирующих бессмысленность только тазовой лимфаденэктомии по сравнению с удалением и поясничных лимфатических узлов [9–11]. Показано, что у большей части пациенток с метастазами в тазовые лимфоузлы имеется поражение парааортальных лимфатических структур, причем около 10 % метастазов возникает исключительно в парааортальной области, минуя тазовую область [4, 9].

В метаанализ 2020 г. было включено 13 ретроспективных наблюдательных исследований, касающихся 7 349 пациенток с РЭ с высоким риском распространения метастазов. Авторы проанализировали выживаемость при тазовой и комбинированной (тазовой и поясничной) лимфаденэктомии [10]. Удаление тазовых и поясничных лимфатических узлов ассоциировано со снижением риска смерти на 46 % (ОР 0,54, 95 % ДИ 0,35–0,83, I2=62,1 %) и уменьшением вероятности рецидива на 49 % (ОР 0,51, 95 % ДИ 0,28–0,93). При этом увеличивались показатели 5-летней общей (коэффициент риска – 1,13, 95 % ДИ 1,04–0,24, I2=57,3 %) и 5-летней безрецидивной выживаемости (ОР 1,23, 95 % ДИ 1,14–1,31, I2=85,5) по сравнению с группой пациенток, которым выполняли тазовую лимфаденэктомию [10].

В метаанализ 2018 г. включено 8 исследований, в которых приняли участие 2 793 пациентки. Общая выживаемость больных РЭ была значительно выше при комбинированной лимфаденэктомии, чем у пациенток, которым провели диссекцию только тазовых лимфатических узлов (ОР 0,68; 95 % ДИ 0,55–0,84, р<0,001, I=12,2 %). Анализ риска рецидива заболевания выявил аналогичную взаимосвязь в подгруппах со средней или высокой степенью вероятности метастазирования, после комбинированной лимфаденэктомии показатели рециди-вирования были значительно ниже (ОР 0,52; 95 % ДИ 0,39–0,69, р<0,001, I=41,4). Одновременная тазовая и поясничная лимфаденэктомия до уровня почечной вены улучшает показатели выживаемости без прогрессирования, общую и безрецидивную выживаемость по сравнению с выполнением тазовой лимфаденэктомии у больных РЭ с высокой степенью риска метастазирования (ОР 0,52, 95 % ДИ 0,37–0,72, р<0,001, I=0). Таким образом, комбинированная лимфаденэктомия связана с лучшими исходами у пациенток с промежуточной и высокой степенями риска метастазирования, особенно по показателю общей выживаемости [11].

Однако существует и противоположная точка зрения, представленная в метаанализе 2017 г., включающем 1 851 пациентку с РЭ. Проанализированы исходы лечения РЭ в зависимости от выполнения лимфаденэктомии или отказа от нее. Необходимо отметить, что в обзоре не уточнялось, в каком объеме удалялись лимфоузлы, а также при каких степенях риска лимфогенного метастазирования лимфаденэктомия проводилась. Авторы показали отсутствие преимуществ в общей и без-рецидивной выживаемости у женщин, перенесших лимфаденэктомию, и тех, кому лимфаденэктомию не выполняли (OP 1,07, 95 % ДИ 0,81–1,43; ОР 1,23, 95 % ДИ 0,96–1,58 для общей выживаемости и выживаемости без рецидивов соответственно). Однако пациентки, перенесшие удаление лимфоузлов, имели значительно более высокий риск образования лимфедемы/лимфокисты (ОР 8,39, 95 % ДИ от 4,06 до 17,33) и развития системных заболеваний, связанных с операцией, чем те, кому удаление лимфатических узлов не проводилось (ОР 3,72, 95 % ДИ от 1,04 до 13,27) [12].

Относительно тактики ведения больных РЭ с низкой и промежуточной степенью риска распространения метастазов NCCN и ESGO определили, что биопсия сторожевых лимфоузлов (БСЛУ), в которых по данным лучевой диагностики микрометастазы не визуализируются, является актуальной [13, 14]. В современной хирургии рака эндометрия БСЛУ широко внедрена в практику и обладает рядом преимуществ. Основным из них считается возможность ультрастадирования на основании выявления микрометастазов посредством морфологического исследования [14, 15]. Это подтверждают результаты метаанализа 2019 г., в который вошло 6 крупных исследований, включающих 3 536 пациенток. У 1 249 (35,3 %) женщин выполнено картирование с удалением сторожевых лимфоузлов, 2 287 (64,7 %) пациенткам проведена лимфаденэктомия. При этом «положительные» тазовые узлы обнаружены у 184 из 1 249 (14,7 %) пациенток, которым проведено картирование сторожевых узлов, и у 228 из 2 287 (9,9 %) пациенток, которым выполнена лимфаденэктомия (ОР 2,03; 95 % ДИ: 1,30–3,18; р=0,002). Это позволило сделать вывод, что у больных РЭ с низкой и промежуточной степенью риска метастазирования для стадирования заболевания картирование сторожевых лимфоузлов эффективнее, чем системная лимфаденэктомия [15, 16].

Представляет интерес еще одно ретроспективное когортное исследование 2020 г., в котором изучали результаты различных методов лечения рака эндометрия у пациенток, пролеченных в 2013–18 гг., и проводился анализ интра- и послеоперационных осложнений, возникших в течение 30 дней после вмешательства. Все женщины были разделены на 4 группы. В 1-ю группу вошли пациентки, которым выполнена гистерэктомия (ГЭ), во 2-ю – те, кому провели ГЭ с БСЛУ (ГЭ + БСЛУ), в 3-ю – пациентки после ГЭ с тазовой или системной лимфаденэктомией (ГЭ + ЛАЭ); в 4-й группе выполняли ГЭ + ЛАЭ с БСЛУ (ГЭ + БСЛУ + + ЛАЭ). Авторы не выявили различий в частоте интра- и послеоперационных осложнений между группами ГЭ и ГЭ + БСЛУ. Лимфаденэктомия в 3-й и 4-й группах была связана с большим риском интра- и послеоперационных осложнений, в том числе развития лимфедемы нижних конечностей. Авторы сделали вывод, что БСЛУ не ухудшает онкологические исходы и имеет меньшее количество осложнений по сравнению с операцией по удалению лимфоузлов [17].

Данные последних двух обзоров продемонстрировали определенные преимущества БСЛУ по сравнению с лимфаденэктомией, однако в этих исследованиях нет указаний на то, какие этапы выполнялись при удалении лимфатических узлов. В этой связи полученные результаты нельзя считать вполне убедительными, что оставляет определенный простор для изучения целесообразности БСЛУ в повседневной клинической практике.

Цель исследования – проанализировать эффективность хирургических подходов для стади-рования рака эндометрия при различных степенях риска лимфогенного метастазирования.

Материал и методы

Ретроспективно проанализированы результаты лечения 565 пациенток с РЭ I стадии в онкогине-кологическом отделении Городской клинической больницы им. С.П. Боткина (ГКБ им. С.П. Боткина) и в онкогинекологическом отделении Калужского областного клинического онкологического диспансера (КОКОД) с 2021 по 2023 г. В ГКБ им. С.П. Боткина прошли лечение 334 пациентки, в КОКОД – 231 пациентка.

В соответствии с консенсусом ESMO–ESGO– ESTRO 2014 г., который используется в клинических рекомендациях РФ, все женщины разделены на три группы с учетом риска лимфогенной миграции опухолевых клеток: в 1-ю группу вошли пациентки с низкой степенью риска метастазирования, во 2-ю – с промежуточной, в 3-ю – с высокой. В ГКБ им. С.П. Боткина при стратификации риска в 1-ю группу вошло 190 (56,9 %), во 2-ю – 94 (28,1 %), в 3-ю – 50 (15,0 %) пациенток. В КОКОД в 1-ю группу включено 128 (55,4 %), во 2-ю – 59 (25,6 %), в 3-ю – 44 (19,0 %) пациентки соответственно.

Всем проведено хирургическое лечение в различном объеме. В ГКБ им. С.П. Боткина выполнялось три вида оперативных вмешательств: ГЭ, ГЭ с тазовой лимфаденэктомией (ГЭ + ТЛАЭ) и ГЭ с тазовой и поясничной лимфаденэктомией (ГЭ + + ТПЛАЭ). В КОКОД пациенткам с РЭ I стадии проводили только ГЭ + БСЛУ. В обоих учреждениях все операции выполнялись лапароскопическим доступом с использованием оборудования Karl Storz. В КОКОД в группах промежуточного и высокого риска метастазирования некоторым пациенткам выполнялись как тазовые, так и тазовые и поясничные лимфаденэктомии. Однако анализ этих данных не проводился, так как основной интерес исследования заключался в частоте выявления пораженных лимфоузлов при БСЛУ с ICG-картированием.

При БСЛУ проводилось ICG-картирование лимфатических узлов. Использовали 0,5 % раствор индоцианина зеленого, который вводили в подслизистый слой шейки матки на 3 и 9 часах условного циферблата по 1 мл на каждую точку инъекции, время экспозиции составляло 10–15 мин. Особенностью индоцианина зеленого является способность поглощать инфракрасное излучение. После введения вещества его распределение в тканях оценивают с помощью оптического прибора, имеющего инфракрасный спектр, что позволяет увидеть карту лимфатического русла и выбрать лимфоузел, наиболее близкий к матке [19, 20].

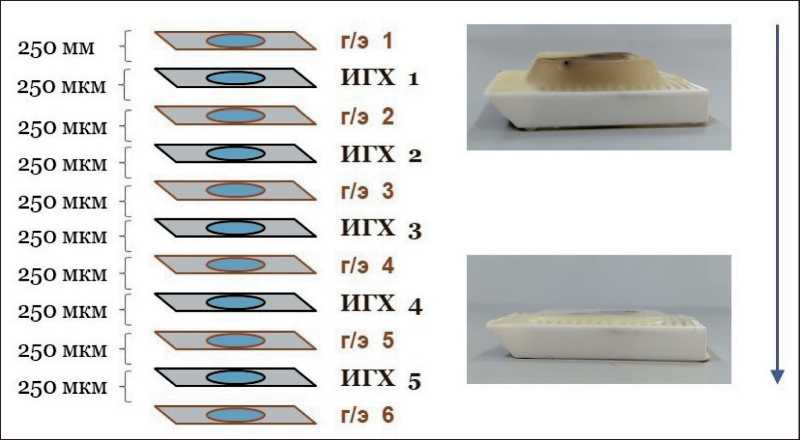

После хирургического лечения в обоих лечебных учреждениях весь операционный материал отправляли на стандартное гистологическое исследование. Для просмотра патоморфологических препаратов в обоих учреждениях использовался микроскоп Nikon Eclipse E200. При отсутствии метастатического поражения лимфоузлов по данным обычного гистологического исследования в КОКОД проводили ультрастадирование, благодаря которому удалось обнаружить злокачественные очаги в тех тканях, которые при обычном исследовании расценивались как интактные [18]. Методика ультрастадирования заключалась в нарезке гистологического блока фрагментами по типу «хлебного батона» толщиной 2–3 мм перпендикулярно продольной оси. Каждое включение вырезали с интервалом в 250 мкм. Оценивали 6 препаратов,

Рис. 1. Методика гистологического исследования сторожевых лимфоузлов в ГБУЗ КО «КОКОД». Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 1. Method of histological examination of sentinel lymph nodes at Kaluga

Regional Clinical Oncology Center. Note: created by the authors

окрашенных гематоксилином и эозином, и 5 слайдов иммуногистохимии на блок с панелью Anti-Pan Keratin клон АЕ1/АЕ3/РСК26 фирмы «Ventana Roche» (рис. 1).

В нашем исследовании из-за отсутствия на данный момент клинической интерпретации значения отдельных опухолевых клеток мы оценивали в ходе ультрастадирования только фрагменты опухоли, соответствующие определению микрометастазов по FIGO (0,2–2 мм и/или > 200 клеток) [21].

В разделе «Обсуждение» нашей статьи для оценки значения методики БСЛУ в группах промежуточного и высокого риска у пациенток с соматической отягощенностью, которым невозможно выполнить полный объем операции в виде тазовой и поясничной лимфаденэктомии, приводится математическая модель, позволяющая прогнозировать улучшение результатов стадирования при ГЭ (табл. 2). Пациентки взяты из групп промежуточного и высокого риска, которым была выполнена ГЭ в Боткинской больнице, и их количество было умножено на процент частоты положительных лимфоузлов в соответствующих группах, оперированных в КОКОД. Полученное значение было разделено на общее количество больных в группе и умножено на 100 %. При этом отмечено, на какой процент увеличилась бы выявляемость положительных лимфоузлов во всей группе определенного риска, если бы вместо ГЭ выполнялась ГЭ + БСЛУ.

Все результаты, полученные в ходе ретроспективного исследования, анализировались при помощи программы Microsoft Excel, также использовался точный критерий Фишера.

Результаты и обсуждение

Распределение пациенток по группам сделано с учетом степени риска лимфогенного метастазирования, что определило различный объем оперативных вмешательств в ГКБ им. С.П. Боткина, в КОКОД независимо от группы риска выполнялась ГЭ + БЛСУ.

В 1-й группе пациенток с низким риском лимфогенного метастазирования, пролеченных в ГКБ им. С.П. Боткина (n=190), у 168 (88,4 %) женщин проведена ГЭ. В объеме ГЭ + ТЛАЭ прооперированы 22 (11,6 %) пациентки в связи с наличием лимфатических узлов, вызывающих онкологическую настороженность по данным КТ и МРТ. При стандартном гистологическом исследовании ни у одной пациентки не выявлено метастатического поражения удаленных лимфоузлов. Во 2-й группе (n=94) ГЭ выполнили 27 (28,7 %) пациенткам в связи с наличием отягощенного соматического анамнеза; 36 (38,3 %) женщин прооперированы в объеме ГЭ + ТЛАЭ; 31 (33,0 %) проведена ГЭ + + ТПЛАЭ. В подгруппе ТЛАЭ выявлено 4 (11,1 %) случая поражения лимфоузлов, в подгруппе ТПЛАЭ – 6 (19,4 %). В 3-й группе с высоким риском метастазирования (n=50) 8 (16,0 %) пациенток прооперировано в объеме ГЭ в связи с соматической отягощенностью, 19 (38,0 %) женщинам выполнили ГЭ + ТЛАЭ, из них у 2 (10,5 %) выявлены пораженные лимфоузлы. Остальным 23 (46,0 %) женщинам провели ГЭ + ТПЛАЭ, при этом патологические лимфоузлы выявлены у 6 (26,1 %) пациенток (табл. 1 и 2).

В КОКОД прооперирована 231 пациентка. В 1-ю группу с низкой степенью риска метастазирования вошло 128 (55,4 %) женщин, которым выполнена ГЭ + БСЛУ; в 7 (5,5 %) случаях при гистологическом исследовании сторожевых лимфоузлов обнаружено метастатическое поражение, при этом в 3 (42,9 %) случаях выявлены метастазы посредством микростадирования. Во 2-ю группу в КОКОД включили 59 (25,6 %) женщин, которым выполнен такой же объем оперативного вмешательства, что и в 1-й группе. У 6 (10,2 %) пациенток диагностировано поражение лимфоузлов, из них в 4 (66,7 %) случаях обнаружены микрометастазы. В 3-ю группу с высокой степенью риска включены 44 (19,0 %) пациентки, из которых у 6 (13,6 %) лимфоузлы были поражены, в 2 (33,3 %) случаях выявлены микрометастазы (табл. 1 и 2).

Большой интерес представляют результаты, полученные в группах больных с низкой степенью метастазирования. В ГКБ им. С.П. Боткина в этой

Таблица 1/table 1

Распределение пациенток по группам риска метастазирования distribution of patients according to risk groups for metastasis

|

Группы риска метастазирования/ Risk groups for metastasis |

ГКБ им. С.П. Боткина, количество пациенток/ State Clinical Hospital named after. S.P. Botkin, number of patients |

КОКОД, количество пациенток/ Kaluga Regional Clinical Oncology Center, number of patients |

|

I |

190 (56,9 %) |

128 (55,4 %) |

|

II |

94 (28,1 %) |

59 (25,6 %) |

|

III |

50 (15,0 %) |

44 (19,0 %) |

|

Всего/Total |

334 (100 %) |

231 (100 %) |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

Таблица 2/table 2

Результаты проведенного лечения в ГКБ им. С.П. Боткина и в КОКОД

treatment outcomes from Clinical Hospital named after. s.P. Botkin and Kaluga Regional Clinical Oncology Center

|

Группы риска метастазирования/ Risk groups for metastasis |

Количество пациенток/ Number of patients |

ГЭ/ Hysterectomy |

ГЭ + ТЛАЭ/ Hysterectomy + pelvic lymphadenectomy |

ГЭ + ТПЛАЭ/ Hysterectomy + pelvic and lumbar lymphadenectomy |

ГЭ + БСЛУ/ Hysterectomy + sentinel lymph node biopsy |

|

I*** |

318 |

168 (88,4 %) |

22 (11,6 %) |

– |

128 (55,4 %) 7* → 3** |

|

II |

153 |

27 (28,7 %) |

36 (38,3 %) 4* |

31 (33,0 %) 6* |

59 (25,6 %) 6* → 4** |

|

III |

94 |

8 (16,0 %) |

19 (38,0 %) 2* |

23 (46,0 %) 6* |

44 (19,0 %) 6* → 2** |

|

Всего/Total |

565 |

203 |

77 |

54 |

231 |

|

Примечания: * – обнаружены метастазы в лимфоузлах; ** – обнаружены метастазы с использованием микростадирования; *** – в группе низкого риска лимфогенного метастазирования только при выполнении БСЛУ с ICG картированием выявлены пораженные лимфоузлы (р=0,0015); таблица составлена авторами. |

|||||

Notes: * – metastases to lymph nodes were detected; ** – metastases were detected using microstaging; *** – in the low-risk group of lymphogenic metastasis, metastatic lymph nodes were detected only when performing sentinel lymph node biopsy with ICG mapping (p=0.0015); created by the authors.

Таблица 3/table 3

Процент выявления пораженных лимфоузлов в различных группах риска при соответствующих объемах операций

detection rate of lymph node metastasis in different risk groups with corresponding surgery

|

Группы риска метастазирования/ Risk groups for metastasis |

ГКБ им. С.П. Боткина/ State Clinical Hospital named after. S.P. Botkin |

КОКОД/ Kaluga Regional Clinical Oncology Center ГЭ + БЛСУ/ Hysterectomy + sentinel lymph node biopsy |

|||

|

ГЭ/ Hysterectomy |

ГЭ+ТЛАЭ/ Hysterectomy + pelvic lymphadenectomy |

ГЭ + ТПЛАЭ/ Hysterectomy + pelvic and lumbar lymphadenectomy |

Всего/ Total |

||

|

I |

0 |

0 |

0 |

0 |

5,5 %* |

|

II |

0 |

11,1 % |

19,4 % |

10,6 % |

10,2 % |

|

III |

0 |

10,5 % |

26,1 % |

16 % |

13,6 % |

Примечания: * – в группе низкого риска лимфогенного метастазирования только при выполнении БСЛУ с ICG- картированием выявлены пораженные лимфоузлы (р=0,0015); таблица составлена авторами.

Notes: * – in the low-risk group of lymphogenic metastasis, metastatic lymph nodes were detected only when performing sentinel lymph node biopsy with ICG mapping (p=0.0015); created by the authors.

группе пациенток (n=190) ни одного метастаза не выявлено. Однако результаты, полученные в КОКОД, демонстрируют, что в аналогичной совокупности больных РЭ (n=128) пораженные лимфа- тические узлы выявлены в 7 (5,5 %) случаях (табл. 3), что демонстрирует значимое различие в выявляе-мости пораженных лимфоузлов (p=0,0155). Исходя из этих данных, можно предположить, что исполь-

Таблица 4/table 4

Частота выявления пораженных лимфоузлов у пациенток

Frequency of detection of metastatic lymph nodes in patients

|

Виды оперативного вмешательства/ Types of surgery |

ГКБ им. С.П. Боткина, количество лимфоузлов/ State Clinical Hospital named after. S.P. Botkin, number of lymph nodes |

КОКОД, количество лимфоузлов/ Kaluga Regional Clinical Oncology Center, number of lymph nodes |

|

ГЭ/Hysterectomy |

– |

– |

|

ГЭ + ТЛАЭ/ Hysterectomy + pelvic lymphadenectomy |

6 (из 55) – 10,9 % |

– |

|

ГЭ + ТПЛАЭ/ Hysterectomy + pelvic and lumbar lymph-adenectomy |

12 (из 54) – 22,2 % |

– |

|

ГЭ + БСЛУ/ Нysterectomy + sentinel lymph node biopsy |

– |

19 (из 231) – 8,2 % |

|

Всего/Total |

18 (из 109) – 16,5 % |

19 (из 231) – 8,2 % |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

Таблица 5/table 5

Ценность микростадирования в выявлении пораженных лимфоузлов, по данным КОКОД the value of microstaging in identifying metastatic lymph nodes according to data from Kaluga Regional Center

|

Группа риска/ Risk group |

Количество метастазов, выявленных при стандартном гистологическом исследовании/ The number of metastases identified by standard histological examination |

Количество метастазов, выявленных при микростадировании/ Number of metastases identified by microstaging |

Выявление метастазов при микростадировании/ Detection of metastases during microstaging |

|

I |

4 |

3 |

42,9 % |

|

II |

2 |

4 |

66,7 % |

III 4

Примечание: таблица составлена авторами.

2 33,3 %

Note: created by the authors.

зование БСЛУ и гистологического исследования с микростадированием может считаться более эффективным в выявлении метастазирования. Учитывая, что, по данным литературы, в частоте послеоперационных осложнений отсутствуют существенные различия, у больных РЭ I стадии с низкой степенью риска метастазирования можно считать целесообразным выполнение БСЛУ [7].

Особого внимания заслуживают данные, полученные в группах больных РЭ с промежуточной и высокой степенью риска, которым выполнены ГЭ + ТЛАЭ и ГЭ + ТПЛАЭ в ГКБ им. С.П. Боткина (табл. 4). Интересно, что даже без разделения на группы риска тазовая лимфаденэктомия близко сопоставима с БСЛУ по количеству выявленных метастатических лимфоузлов, в то время как при ТПЛАЭ их частота практически в 2 раза выше. Анализ данных демонстрирует, что ТПЛАЭ является более эффективным хирургическим методом по сравнению с ТЛАЭ для выявления пораженных лимфоузлов (табл. 3). Эти данные полностью согласуются с данными зарубежной литературы, где ГЭ + ТЛАЭ представляется как недостаточный хирургический объем по сравнению с ГЭ + ТПЛАЭ [9-11 ]. Таким образом, выполнение только тазовой лимфодиссекции у больных РЭ I стадии не имеет смысла ввиду малой информативности, приоритет при наличии условий для проведения необходимо отдавать ТПЛАЭ.

Количество выявленных лимфоузлов у пациенток промежуточного и высокого риска при ГЭ + +ТЛАЭ и ГЭ + БСЛУ близко сопоставимо. По данным литературы известно, что тазовая лимфаденэктомия не только увеличивает время операции по сравнению с ГЭ + БСЛУ, но и приводит к большему числу случаев лимфедемы нижних конечностей и лимфокист, что сказывается на качестве жизни пациенток [12]. Поэтому при невозможности выполнения ГЭ + ТПЛЭА целесообразно предпочесть тазовой лимфаденэктомии биопсию сторожевых лимфоузлов.

При промежуточном риске в ГКБ им. С.П. Боткина лимфоузлы были поражены у 10,6 % пациенток, в КОКОД – у 10,2 %, при высоком риске – у 16 и 13,6 % соответственно. На первый взгляд данные сопоставимы, однако при подробном анализе выявляется, что и те, и другие результаты не совершенны. При этом можно выделить несколько точек приложения модификаций методик. В первую очередь у соматически отягощенных пациенток, у которых по разным причинам невозможно выполнение ГЭ + +ТПЛАЭ, целесообразно использовать ГЭ + БСЛУ. Так, в группах промежуточного и высокого риска в ГКБ им. С.П. Боткина в объеме ГЭ прооперировано 27 и 8 пациенток соответственно. Математическая модель, где вероятность выявления пораженных лимфоузлов взята из результатов КОКОД в соответствующих группах, позволит прогнозировать увеличение выявляемости положительных лимфоузлов в группе промежуточного риска на 2,9 % (27×0,106/94×100 %), в группе высокого риска – на 2,1 % (8×0,136/50×100 %). Некоторое увеличение продолжительности операции (+20 мин) не повлияло на вероятность развития интра- и послеоперационных осложнений и позволило улучшить показатели выявления пораженных лимфоузлов в этих группах [12]. Во-вторых, несмотря на высокий процент выявления пораженных лимфоузлов при ГЭ + ТПЛАЭ, вызывает интерес вариант сочетания системной лимфаденэктомии с микростадировани-ем сторожевых лимфоузлов. Из табл. 5 видно, что ценность микростадирования в выявлении пораженных лимфоузлов составляет 33,3–66,7 %.

Очевидно, что микростадирование всего материала лимфоузлов после ТПЛАЭ представляется невыполнимой задачей в условиях рутинной клинической практики. Однако выделение сторожево- го лимфоузла при ICG-картировании позволило бы дополнить методом микростадирования и вариант системной лимфаденэктомии, что может привести к увеличению частоты выявления пораженных лимфоузлов.

Список литературы Диагностическая значимость ICG-картирования сторожевых лимфоузлов у больных раком эндометрия I стадии

- Saevets V.V., Semenov Yu.A., Mukhin A.A., Taratonov A.V., Ivakhno M.N., Shmidt A.V. Limfadenektomiya pri onkoginekologicheskoi patologii: otsenka formirovaniya limfaticheskikh kist i vyyavleniya metastazov v zavisimosti ot kolichestva udalennykh limfaticheskikh uzlov. Ural'skii meditsinskii zhurnal. 2021; 20(4): 31-7. https://doi.org/10.52420/2071-5943-2021-20-4-31-37.

- Sostoyanie onkologicheskoi pomoshchi naseleniyu Rossii v 2020 godu. Pod red. A.D. Kaprina, V.V. Starinskogo, A.O. Shakhzadovoi. M., 2021. 252 s.

- Kravets O.A., Morkhov K.Yu., Nechushkina V.M., Novikova E.G., Novikova O.V., Khokhlova S.V., Chulkova O.V. Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu bol'nykh rakom endometriya. Obshcherossiiskii soyuz obshchestvennykh ob"edinenii. Assotsiatsiya onkologov Rossii. 15 s.

- Anpilogov S.V., Shevchuk A.S., Novikova E.G. Laparoskopicheskaya ekstirpatsiya matki s tazovoi limfadenektomiei kak al'ternativa laparotomii pri lechenii raka endometriya. Zlokachestvennye opukholi. 2016; (4): 41-7. https://doi.org/10.18027/2224-5057-2016-4-41-47.

- Nechushkina V.M., Morkhov K.Yu., Egorova A.V. Vybor ob"ema khirurgicheskogo lecheniya u bol'nykh rakom tela matki. Zlokachestvennye opukholi. 2020; 3s1: 3-10. https://doi.org/10.18027/2224-5057-2019-10-3s1-3-10.

- Colombo N., Creutzberg C., Amant F., Bosse T., González-Martín A., Ledermann J., Marth C., Nout R., Querleu D., Mirza M.R., Sessa C.; ESMO-ESGO-ESTRO Endometrial Consensus Conference Working Group. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016; 27(1): 16-41. https://doi.org/10.1093/annonc/mdv484.

- Ochirov M.O., Kishkina A.Yu., Kolomiets L.A., Chernov V.I. Biopsiya storozhevykh limfaticheskikh uzlov pri khirurgicheskom lechenii raka endometriya: istoriya i sovremennost'. Opukholi zhenskoi reproduktivnoi sistemy. 2018; 14(4): 65-71. https://doi.org/10.17650/1994-4098-2018-14-4-65-71.

- Nechushkina V.M., Kolomiets L.A., Kravets O.A., Morkhov K.Yu., Novikova E.G., Novikova O.V., Tyulyandina A.S., Ul'rikh E.A., Fedenko A.A., Khokhlova S.V. Prakticheskie rekomendatsii po lekarstvennomu lecheniyu raka tela matki i sarkom matki. Zlokachestvennye opukholi. 2021; 11(3s2): 218-32. https://doi.org/10.18027/2224-5057-2021-11-3s2-14.

- Todo Y., Kato H., Kaneuchi M., Watari H., Takeda M., Sakuragi N. Survival efect of para-aortic lymphadenectomy in endometrial cancer (SEPAL study): a retrospective cohort analysis. Lancet. 2010; 375(9721): 1165-72. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)62002-X.

- Petousis S., Christidis P., Margioula-Siarkou C., Papanikolaou A., Dinas K., Mavromatidis G., Guyon F., Rodolakis A., Vergote I., Kalogiannidi I. Combined pelvic and para-aortic is superior to only pelvic lymphadenectomy in intermediate and high-risk endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2020; 302(1): 249-63. https://doi.org/10.1007/s00404-020-05587-2.

- Guo W., Cai J., Li M., Wang H., Shen Y. Survival benefits of pelvic lymphadenectomy versus pelvic and para-aortic lymphadenectomy in patients with endometrial cancer: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018; 97(1). https://doi.org/10.1097/MD.0000000000009520.

- Frost J.A., Webster K.E., Bryant A., Morrison J. Lymphadenectomy for the management of endometrial cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 10(10). https://doi.org/10.1002/14651858.CD007585.pub4.

- Berishvili A.I., Li O.V., Kochoyan T.M., Levkina N.V., Kerimov R.A., Polikarpova S.B. Storozhevye limfaticheskie uzly pri rake tela matki. Opukholi zhenskoi reproduktivnoi sistemy. 2017; 17(2): 68-74. https://doi.org/10.17650/1994-4098-2017-13-2-68-74.

- Antonova I.B., Aleshikova O.I., Riger A.N., Mamurova G.A. Diagnosticheskaya znachimost' limfadenektomii i biopsii storozhevogo limfouzla u patsientok s I i II stadiei raka tela matki. Doktor. Ru. 2021; 20(8): 59-63. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-8-59-63.

- Kochatkov A.V., Kharlov N.S. Biopsiya storozhevykh limfaticheskikh uzlov, markirovannykh indotsianinom zelenym, v khirurgicheskom lechenii raka endometriya: obzor literatury i sobstvennyi opyt. Sibirskii onkologicheskii zhurnal. 2019; 18(2): 52-7. https://doi.org//10.21294/1814-4861-2019-18-2-52-57.

- Bogani G., Murgia F., Ditto A., Raspagliesi F. Sentinel node mapping vs. lymphadenectomy in endometrial cancer: A systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol. 2019; 153(3): 676-83. https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2019.03.254.

- Accorsi G.S., Paiva L.L., Schmidt R., Vieira M., Reis R., Andrade C. Sentinel Lymph Node Mapping vs Systematic Lymphadenectomy for Endometrial Cancer: Surgical Morbidity and Lymphatic Complications. J Minim Invasive Gynecol. 2020; 27(4): 938-45. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2019.07.030.

- Grassi T., Dell’Orto F., Jaconi M., Lamanna M., De Ponti E., Paderno M., Landoni F., Leone B.E., Fruscio R., Buda A. Two ultrastaging protocols for the detection of lymph node metastases in early-stage cervical and endometrial cancers. Int J Gynecol Cancer. 2020; 30(9): 1404-10. https://doi.org/10.1136/ijgc-2020-001298.

- Berlev I.V., Ul'rikh E.A., Ibragimov Z.N., Guseinov K.D., Gorodnova T.V., Novikov S.N., Krzhivitskii P.I., Rogovskaya T.T., Mkrtchyan G.B., Trifanov Yu.N., Nekrasova E.A., Bezhanova E.G., Akhmerov R.D., Mikaya N.A., Urmancheeva A.F., Kanaev S.V. Vozmozhnosti detektsii signal'nykh limfaticheskikh uzlov pri rake endometriya radioizotopnym i fluorestsentnym (ICG). Voprosy onkologii. 2017; 63(2): 304-8.

- Mkrtchyan G.B., Ibragimov Z.N., Bezhanova E.G., Ul'rikh E.A., Urmancheeva A.F., Berlev I.V. Effektivnost' fluorestsentnogo metoda s ispol'zovaniem indotsianin signal'nykh limfaticheskikh uzlov u bol'nykh s rakom sheiki matki. Doktor.Ru. 2018; 146(2): 41-5.

- Berek J.S., Matias-Guiu X., Creutzberg C., Fotopoulou C., Gaffney D., Kehoe S., Lindemann K., Mutch D., Concin N.; Endometrial Cancer Staging Subcommittee, FIGO Women’s Cancer Committee. FIGO staging of endometrial cancer: 2023. Int J Gynaecol Obstet. 2023; 162(2): 383-94. https://doi.org/10.1002/ijgo.14923.