Диагностические ошибки у пациентов с закрытыми чрескапсулярными разрывами селезенки

Автор: Масляков Владимир Владимирович, Громов Михаил Сергеевич, Ермилов Павел Владимирович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (6), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ диагностических ошибок 98-и пациентов с травматическими закрытыми чрескапсулярными разрывами селезенки. Исследования показывают, что диагностика травматических закрытых чрескапсулярных разрывов селезенки в большинстве случаев вызывает определенные затруднения, задержка с хирургическим лечением у таких больных отмечается в 75,5 % наблюдений. Выход из сложной диагностической ситуации связан с применением инвазивных методов исследования, при этом предпочтение следует отдавать лапароскопии. Абсолютным показанием к выполнению этого исследования служат множественные и сочетанные повреждения, а также коматозное состояние больного. В том случае, если больной находится в сознании, предпочтение следует отдавать неинваизным методам исследования. При этом всем пациентам, поступившим с травмами грудной клетки, особенно слева, в алгоритм обследования должно быть включено неинвазивное исследование брюшной полости для исключения травматических закрытых чрескапсулярных разрывов селезенки.

Травматические закрытые чрескапсулярные разрывы селезенки, диагностика, диагностические ошибки

Короткий адрес: https://sciup.org/14344008

IDR: 14344008

Текст научной статьи Диагностические ошибки у пациентов с закрытыми чрескапсулярными разрывами селезенки

В 80 (81,6 %) случаях отмечен истинный двухфазный разрыв селезенки, сопровождавшийся значительной по площади отслойкой капсулы с размозжением краев раны. Особый интерес представили 18 (18,3 %) наблюдений, в которых разрыв селезенки был расценен как ложный двухфазный. Первая фаза такого разрыва сопровождалась полным одномоментным разрывом органа с локальным внутрибрюшным кровотечением, за счет которого сформиро- валась свернувшаяся периспленарная гематома. Эта гематома тампонировала рану селезенки и временно останавливала кровотечение.

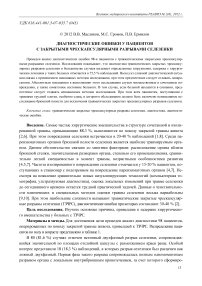

Таблица 1

Пол и возраст больных с ТЗЧРС

|

Возраст больных |

Мужчины |

Женщины |

|

До 20 лет |

12 |

4 |

|

21–30 лет |

25 |

12 |

|

31–40 лет |

26 |

5 |

|

41–50 лет |

6 |

2 |

|

Старше 50 лет |

6 |

- |

|

Всего |

75 |

23 |

Из 98-и больных, госпитализированных с ТЗЧРС, сочетанные и множественные повреждения отмечены у 80-и (81,6 %) человек, изолированные повреждения – у 18-и (18,3 %). Шок различной степени тяжести зарегистрирован у 12-и (12,2 %) пациентов. В качестве наиболее частых сопутствующих повреждений при закрытых травмах селезенки отмечены переломы ребер (32,8 %). При этом во всех случаях наблюдалась левосторонняя локализация травмы. В 28,5 % случаев переломы ребер осложнялись гемо- и пневмотораксом. Кроме того, в 29,9 % случаев диагностирована черепно-мозговая травма. У 2,3 % пациентов наблюдали разрыв почки, а у 14,2 % – разрыв печени, что, естественно, сопровождалось дополнительной кровопотерей. Еще у 13,3 % пострадавших зарегистрированы переломы различных трубчатых костей.

Основные причины ТЗЧРС представлены в таблице 2.

Таблица 2 Основные причины повреждения селезенки

|

Причины повреждений |

Частота повреждений, % |

|

Дорожно-транспортные происшествия |

50 |

|

Несчастный случай в быту |

25 |

|

Падение с высоты |

17 |

|

Несчастный случай на производстве |

5 |

|

Причина не выяснена |

2 |

Для решения поставленных задач в работе были использованы анамнестический, клинический, рентгенологический, эндоскопический методы исследования. При анамнестическом исследовании анализировались время, причины, механизм травмы, появление и развитие тех или иных симптомов, объем оказания медицинской помощи на этапах эвакуации пострадавшего. Общеклиническое исследование включало обнаружение клинических проявлений ТЗЧРС. Все пациенты осматривались врачом-реаниматологом, в ряде случаев пациенты консультировались нейрохирургом, торакальным хирургом, урологом. Лабораторное обследование включало динамическое изучение реакции биологических жидких сред организма пациента (крови и мочи) в ответ на травму. Ультразвуковое исследование проводили с помощью аппарата «Sigma iris 210» фирмы «KONTRON» (Франция), конвексным датчиком в режиме реального времени с черно-белым изображением в положении обследуемого на спине и правом боку. Рентгенологическое исследование включало рентгенографию грудной клетки, позвоночника, костей черепа, таза и конечностей. Эндоскопические исследования (лапароскопия), учитывались следующие признаки: сгусток крови в проекции селезенки, имбибиция кровью большого сальника, разрыв капсулы и паренхимы селезенки, тусклый желтый цвет пряди большого сальника, покрывающей селезенку.

Результаты и их обсуждение. Диагностика закрытых повреждений селезенки основывалась :

-

1) на данных анамнеза: указание на полученную травму и ее механизм, кратковременные обморочные состояния;

-

2) на объективных данных: признаки травмы (ссадины, гематомы, переломы ребер в проекции селезенки); боли в животе, нарастающая слабость, холодный пот, бледность кожных покровов, тахикардия, снижение артериального давления, спутанность сознания, притупление в отлогих местах живота;

-

3) на показателях эритроцитов, гемоглобина и гематокрита. Во время госпитализации лишь у 26 % больных нашей клиники отмечено снижение уровня названных показателей;

-

4) на количестве лейкоцитов: у 63 % пострадавших с изолированными повреждениями селезенки зарегистрирован лейкоцитоз.

Основываясь только на этих данных, оперативное лечение было выполнено 14-и (14,2 %) больным, остальным 84-м (85,7 %) потребовались дополнительные методы обследования как инвазивные, так и неинвазивные.

В первые часы, при поступлении больных в стационар, УЗИ проведено у 32-х (32,6 %) пациентов. Во всех наблюдениях был заподозрен ТЗЧРС, что позволило своевременно выполнить оперативное лечение. Следует отметить, что при поступлении больных в стационар признаков кровотечения не отмечено .

Из инвазивных методов был применен лапароцентез с методикой «шарящего катетера» в 15-и (15,3 %) случаях, а лапароскопия – у 37-и (37,7 %) больных. Причем при использовании лапароцентеза в 9 случаях не было получено крови из брюшной полости, что привело к ложной трактовке диагноза и задержке с операцией. В тоже время при использовании лапароскопии таких ошибок зарегистрировано не было, у всех пациентов были выявлены признаки повреждений селезенки.

Обращает на себя внимание тот факт, что из 98-и пациентов с ТЗЧРС у 74-х (75,5 %) хирургическое вмешательство выполнено позже 6 часов. Основные причины запоздалых операций представлены в таблице 3.

Таблица 3 Основные причины запоздалых операций

|

Причины |

Абсолютное число |

% |

|

Поздняя обращаемость больных |

9 |

12,1 |

|

Диагностические ошибки |

63 |

85,1 |

|

Отказ больного от операции |

2 |

2,7 |

|

Всего |

74 |

75,5 |

Как видно из данных, представленных в таблице 3, причины задержки с оперативным вмешательством у пациентов с ТЗЧРС можно связать с диагностическими ошибками. Следует отметить , что все больные находились на стационарном лечении с различными диагнозами. При этом в семи наблюдениях предполагалась нарушенная внематочная беременность, в шести – острый аппендицит, а еще в десяти – деструктивный панкреатит. Однако большинство больных находились на стационарном лечении с диагнозом «ушибы грудной клетки слева» или «перелом ребер слева». При обследовании этим пациентам была выполнена только рентгенография органов грудной клетки, на которой выявлен перелом IX, X и XI ребер. Все пациенты находились в стационаре от одних до двенадцати суток. Большинство пациентов были оперированы после развития признаков геморрагического шока и признаков внутрибрюшного кровотечения. При этом больных все-таки оперировали с другими предварительными диагнозами. В двух наблюдениях предполагалась нарушенная внематочная беременность, в двух – острый аппендицит, а еще в двух – деструктивный панкреатит.

Основные причины, связанные с задержкой оперативного вмешательства у этих пациентов, по нашему мнению, были обусловлены стертостью клинической картины.

К другим причинам, связанным с задержкой оперативного лечения, можно отнести неверное толкование данных лапароцентеза. У 8-и больных, находящихся в коматозном состоянии вследствие черепно-мозговой травмы, диагностические ошибки обусловлены невозможностью сбора анамнеза. Следует заметить, что шестеро из них по линии санитарной авиации переведены из центральных районных больниц с диагнозом черепно-мозговой травмы. Еще в двух наблюдениях больные переведены из других стационаров, где они получали лечение по поводу ушиба почек и обострения хронического панкреатита. Перевод их в нашу клинику на вторые и третьи сутки был связан с ухудшением состояния. Кроме того, в пяти случаях пациенты находились в нашем хирургическом отделении с диагнозом тяжелой политравмы и им своевременно не выполнены инвазивные диагностические исследования.

Следовательно, все диагностические ошибки у пациентов с ТЗЧРС можно разделить на две группы:

-

1) диагностические ошибки, связанные с утаиванием больным факта травмы;

-

2) диагностические ошибки, связанные с неправильным толкованием результатов обследования и недооценкой тяжести состояния больных.

Следует отметить, что в 10 наблюдениях диагноз внутрибрюшного кровотечения был поставлен своевременно. Тем не менее, больные находились в стационаре без необходимой операции от 6 до 12 часов. Во всех этих случаях причиной задержки хирургического вмешательства служил отказ больных от каких-либо лечебно-диагностических мероприятий.

Использование ультразвукового исследования позволило вовремя заподозрить ТЗЧРС и выполнить оперативное вмешательство, при этом диагностических ошибок отмечено не было.

Таким образом, наши исследования показывают, что диагностика ТЗЧРС в большинстве случаев вызывает определенные затруднения. Выход из сложной диагностической ситуации связан с применением инвазивных методов исследования, при этом предпочтение следует отдавать лапароскопии. Абсолютным показанием к выполнению лапароскопии служат множественные и сочетанные повреждения, а также коматозное состояние больного. В том случае, если больной находится в сознании, предпочтение следует отдавать неинвазивным методам исследования. При этом всем пациентам, поступившим с травмами грудной клетки, особенно слева, в алгоритм обследования должно быть включено неинвазивное исследование брюшной полости для исключения ТЗЧРС.

Выводы.

-

1. Задержка с хирургическим лечением больных с ТЗЧРС отмечается в 75,5 % наблюдений.

-

2. При закрытых повреждениях селезенки необходимо своевременное использование инвазивных методов обследования при коматозном состоянии больных.

-

3. Всем пациентам, поступившим с травмами грудной клетки, особенно слева, должно быть проведено неинвазивное исследование брюшной полости.

Список литературы Диагностические ошибки у пациентов с закрытыми чрескапсулярными разрывами селезенки

- Абакумов М.М. Показания к органосохраняющим операциям при травме селезенки: методические рекомендации/М.М. Абакумов, А.Н. Смоляр. М.: Московский НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 1997. 10с.

- Бастрыгин А. В. Органосохраняющие операции при травматических закрытых чрескапсулярных разрывах селезенки у детей: дисс.. канд. мед. наук. Хабаровск, 2007.

- Брюсов П.Г. Хирургическая тактика у пострадавших с сочетанной травмой/П.Г. Брюсов, В.Е. Розанов/В кн.: «Оказание помощи при сочетанной травме». М., 1997. С. 64-66.

- Габай А.В. Хирургия селезенки у детей/А.В. Габай, В.В. Гаврюшов. М.: Медицина, 1969. С. 14-16.

- Имре Барта. Селезенка. Будапешт,1976. С.13-48.

- Проблема послеоперационных гнойно-септических осложнений при травме живота с повреждением селезенки в свете иммунных нарушений/Э. Б. Усеинов [и др.]//Хирургия. 2006. № 6. С. 26-28.

- Сапожникова М.А. Морфология закрытой травмы груди и живота. М.: Медицина, 1988. С. 102-117.

- Сафронов Э.П. Роль органосохраняющих операций на селезенке при сочетанной травме//Актуальные вопросы неотложной специализированной помощи в городской клинической больнице г. Москвы. М., 2001. С. 134-137.

- Blunt abdominal trauma: comparison of ultrasonography and computed tomography in a district general hospital/Abu-Zidan F.M., Sheikh M., Jadallah F. et al.//Australas Radiol. 1999 № 43 (4). P. 440.

- Prospective results of a standardized algorithm based on hemodynamic status for managing pediatric solid organ injury/Mehall J.R., Ennis J.S., Saltzman D.A. et al.//J Am Coll Surg. 2001. № 193 (4). Р 347.