Диагностические свойства и классификация гидроморфных почв лесостепи Окско-Донской низменности

Автор: Смирнова М.А., Лозбенев Н.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 122, 2025 года.

Бесплатный доступ

Почвенный покров недренируемых междуречий Окско-Донской низменности уникален по набору образующих его компонентов и резко отличен от почвенного покрова междуречий Среднерусской возвышенности, несмотря на его формирование в близких климатических условиях. Приведены результаты полевого исследования почв недренируемого типа местности Окско-Донской низменности, а также диагностика почв согласно трем почвенным классификациям: СССР (1977), России (2004) и международной WRB, выполнена региональная корреляция классификаций. Показано, что почвенный покров представлен контрастными комбинациями почв с мощным гумусовым горизонтом, подстилаемым бескарбонатным / карбонатным / сильно переувлажненным горизонтом, солонцами, солонцеватыми, осолоделыми, болотными почвами и почвами со светлым элювиальным горизонтом; как правило, в средней и нижней части профиля все профили содержат следы переувлажнения. Диагностика данных почв согласно Классификации почв СССР затруднена из-за нехватки в ней четких диагностических критериев, основанных на свойствах почв, отсутствия естественной растительности и данных о среднемноголетнем водном режиме почв. Высокая степень формализации субстантивных классификаций (классификация почв России и WRB) приводит к тому, что генетически близкие почвы могут относиться к разным таксономическим группам на высоком уровне (типов почв в классификации России, главных квалификаторов по WRB). Оценка разнообразия почв может сильно различаться в зависимости от используемой классификационной системы.

Гидроморфизм почв, черноземы, лугово-черноземные почвы, солонцы, корреляция классификаций, почвы тамбовской области

Короткий адрес: https://sciup.org/143184326

IDR: 143184326 | УДК: 631.48 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-122-256-288

Текст научной статьи Диагностические свойства и классификация гидроморфных почв лесостепи Окско-Донской низменности

1 Leninskie Gori, Moscow 119234, Russian Federation, *, e-mail:

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, **, e-mail:

Почвенный покров Окско-Донской низменности уникален по набору слагающих его компонентов (Черноземы…, 1974). Слабая степень расчленения рельефа, глинистый гранулометрический состав почвообразующих пород вместе с неглубоким залеганием грунтовых вод способствовали здесь широкому распространению переувлажненных почв черноземного ряда (Ахтырцев, 1999; Самойлова, 1981; Самойлова и др., 1983; Зайдельман и др., 2014; Овечкин, Исаев, 1989; Королева и др, 2019). Эти почвы отличны по своим свойствам и агроэкологическому потенциалу от автоморфных черноземов Среднерусской возвышенности, формирующихся в сходных с Окско-Донской низменностью климатических условиях (Лукин, 2023; Нестеренко, Лозбенев, 2024).

Несмотря на то, что состав почвенного покрова Окско-Донской низменности в достаточной степени известен и, согласно региональным работам, на плоских междуречьях преобладают лугово-черноземные и луговые почвы (Ахтырцев, 1985, 1999; Самойлова, Якушевская, 1970; Самойлова, 1981; Самойлова и др., 1983; Зайдельман и др., 2002, 2014; Khitrov et al., 2019), на почвенных картах Тамбовской области, почти полностью расположенной в пределах низменности, показано доминирование черноземов в пределах плоских междуречий (Почвенная…, 1956; Тамбовская…, 2013). В качестве причин несоответствия реального почвенного покрова почвенному покрову, отображенному на картах, могут быть высказаны следующие: 1) использование при картографировании сравнительно-географического метода и зонального подхода, согласно которому на междуречьях в лесостепи преобладают серые лесные почвы и черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные; 2) сложность диагностики признаков переувлажнения в почвах лесостепи, обусловленная сочетанием мощного гумусового горизонта и карбонатностью пород, маскирующих черты переувлажнения; 3) недостаточное исследование почвенного покрова плоских междуречий Окско-Донской низменности.

Особый интерес вызывает характеристика и диагностика почв западин – замкнутых понижений глубиной до 3 м и шириной до 500 м. Почвы западин являются наименее исследованными компонентами почвенного покрова междуречий, что подтверждается, в частности, сложностью и иногда невозможностью их диагностики в существующих классификационных системах, отмеченных рядом исследователей (Ахтырцев, 1999; Зайдельман, 2004, 2010; Смирнова и др., 2024). Дополнительную контрастность почвенному покрову участка придает распространение солонцеватых почв и солонцов (Самойлова, 1981).

В задачи исследования входило: 1) описание морфологических свойств почв с акцентом на глубину и форму проявления признаков переувлажнения; 2) диагностика почв согласно почвенным классификациям – классификации почв СССР (КП СССР; Классификация…1977), Классификации почв России (КиДПР, Классификация, 2004 с учетом последних добавлений по Хитрову,

Герасимовой, 2021, 2022), WRB (IUSS, 2022, WRB-22); 3) составление региональной корреляции классификаций, выявление сильных и слабых сторон классификационных систем, в том числе для оценки почвенного разнообразия.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

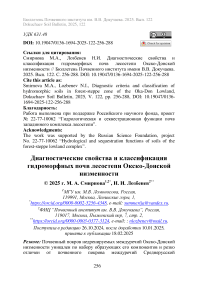

Ключевой участок исследования расположен в Токаревском районе Тамбовской области в пределах недренируемого типа местности Окско-Донской равнины (Мильков, 1976) на междуречье рек Битюг и Эртиль в центральной части Окско-Донской низменности (рис. 1a) – территории, характеризующейся плоским рельефом и отсутствием развитой эрозионной сети. Рельеф осложнен замкнутыми блюдцеобразными западинами дискуссионного генезиса (Мильков, 1976; Самойлова, 1981; Величко, 1996) глубиной в среднем 1–3 м и диаметром 20–500 м. Кроме того, встречаются очень плоские разной протяженности понижения глубиной около 0.5 м. Это могут быть замкнутые слабовыраженные микрозападины или вытянутые ложбинообразные понижения, по которым талые воды переливаются между западинами в весенний период. В пределах западин развит нанорельеф с небольшими (до 20 см) биогенными понижениями и повышениями (травянистыми кочкарниками). Некоторые западины и понижения окаймлены валами – напашами высотой 15–20 см. Общий перепад высот на участке составляет всего 6 м.

Климат – умеренно-континентальный, среднегодовое количество осадков за период 1991–2023 гг. составляет 494 мм с разбросом значений от 386 до 644 мм, среднегодовые температуры +6.9 °С с разбросом значений от +5.9 °С до +8.6 °С. Коэффициент атмосферного увлажнения колеблется в районе 1 . Продолжительность безморозного периода в среднем равна 150 дням.

Почвы участка формировались и функционировали в условиях близкого положения грунтовых вод (не глубже 4 м в течение года, по данным мониторинга за 1969–1972 гг. (Самойлова, 1981)), однако начиная с 2010-х наблюдается их снижение. На основании данных автоматизированного мониторинга уровня грунтовых вод на участке исследования выявлено, что в 2022–2024 гг. уровень грунтовых вод на межзападинном пространстве не поднимался выше 5 м, за исключением периода весеннего снеготаяния; т. е. в настоящее время почвы межзападинного пространства не получают подпитку грунтовыми водами в летний сезон, как это было в 1969–1972 гг. (Smirnova et al., 2024). Воды имеют гидрокарбонат-но-натриевый состав, общая минерализация варьирует от 500 мг/л в днищах западин до 750 мг/л в плоских неглубоких понижениях. Территория повсеместно сложена лёссовидными глинами дискуссионного эолового и/или водно-ледникового генезиса (Величко, 1966), подстилаемыми на глубине 8–15 м глинистой мореной (Самойлова, 1981).

Приблизительно половина участка занята пашней; исключения составляют крупные западины и плоские протяженные понижения. Заросли осины окаймляют крупные западины (диаметром более 100 м), в днищах таких западин формируются осоково-кочкарные болота. Западины меньшего размера заняты преимущественно осоково-разнотравной растительностью (сырыми лугами), однако встречаются и западины под молодыми осинниками. Малые западины (диаметром до 50 м), как правило, распаханы.

Полевое опробование почв проведено на участке размерами около 625 га, было заложено 99 точек описаний (11 опорных разрезов и 88 буровых скважин глубиной от 120 до 200 см) с учетом разнообразия факторов почвообразования. Их положение в пределах ключевого участка приведено на рисунке 1b. Диагностика почв проведена в соответствии с КП СССР, КиДПР, WRB-22. Почвенные описания сгруппированы в соответствии с общностью морфологического строения в 11 групп; выделены почвы, формирующиеся на межзападинном пространстве, в пределах плоских блюдцеобразных понижений и в западинах глубиной 1–3 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В условиях сбалансированного увлажнения и однородных в пространстве почвообразующих пород рельеф контролирует перераспределение влаги и является ведущим фактором, определяющим направленность почвенных процессов. Дополнительным источником влаги на участке выступают почвенно-грунтовые воды, залегающие близко к поверхности в западинах.

Рис. 1. Положение ключевого участка относительно природносельскохозяйственных провинций (Природно-…, 1983) лесостепной зоны ( a ) и расположение точек полевых почвенных описаний в пределах участка по группам, характеристика групп даны в таблицах 1 и 2 ( b ).

Fig. 1. The position of the key area relative to the natural-agricultural provinces (Prirodno-…, 1983) of the forest-steppe zone ( a ) and the location of field soil description points within the site by groups, the characteristics of the groups are given in Tables 1 and 2 ( b ).

Участок исследования включает 3 элемента мезорельефа: (1) выровненная межзападинная поверхность (получает норму атмосферных осадков и небольшое дополнительное увлажнение у ва-лов-напашей, возможна периодическая подпитка почвенногрунтовыми водами); (2) плоские неглубокие понижения в 0.5– 1.5 м с развитым нанорельефом – наноповышениями и понижениями в 10–20 см (характерно дополнительное поверхностное увлажнение, за исключением приподнятых участков, возможна периодическая подпитка почвенно-грунтовыми водами понижений); (3) западины (получают дополнительное увлажнение с поверхностным стоком и почвенно-грунтовыми водами).

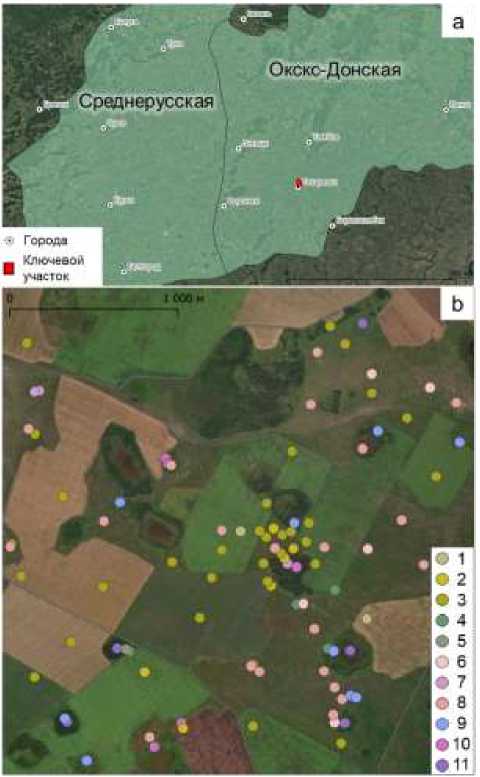

В таблице 1 приведены основные морфологические свойства исследованных почв различных элементов рельефа . Для почв выровненной межзападинной поверхности общей особенностью является формирование мощного (более 50 см), темно окрашенного и хорошо оструктуренного гумусового горизонта; верхняя часть горизонта распахана. Под гумусовым горизонтом формируется переходный к срединному или почвообразующей породе темно-окрашенный горизонт с высоким содержанием органического углерода (более 1%). Основные различия между почвами межзапа-динной поверхности касаются особенностей срединного горизонта: его наличием или отсутствием, формами и глубиной обнаружения вторичных карбонатов, признаков переувлажнения. В результате на межзападинном пространстве может быть выделено 5 групп почв (рис. 2 a–e, табл. 1).

Почвы плоских неглубоких понижений, осложненных нанопонижениями и повышениями (почвы групп 6-8) , характеризуются разной степенью осветления и переуплотнения верхней части почвенного профиля. Как правило, в срединном горизонте этих почв присутствуют кутаны на гранях структурных агрегатов, а также конкреционные формы карбонатных новообразований. В нижних частях почв на разных глубинах (как менее, так и более 75 см) диагностировано переувлажнение в виде оливковых, сизых и охристых пятен, железо-марганцевых конкреций (рис. 2f–h, табл. 1).

Таблица 1. Основные морфологические свойства групп почв трех основных элементов мезорельефа недренируемого типа местности Окско-Донской низменности

Table 1. The main morphological properties of soil groups of the three main elements of the mesorelief of the undrained type of terrain of the Oka-Don Lowland

|

л И г >» о а с н |

Морфологические свойства почв |

|||

|

Характер верхнего горизонта, мощность |

Наличие осветления в профиле, кутаны |

Признаки переувлажнения в профиле |

Особенности карбонатного профиля |

|

|

Почвы межзападинного пространства |

||||

|

1 |

Пахотный, подстилаемый гумусовым, мощность 50–100 см |

Тонкие прерывистые кутаны |

Охристые и сизоватые пятна, мелкие железомарганцевые конкреции и примазки в срединном горизонте |

Присутствует бескарбонатный срединный горизонт; псевдомицелий и белоглазка в нижней части профиля |

|

2 |

Пахотный, подстилаемый гумусовым, мощность 50–100 см |

- |

Охристые и сизоватые пятна, мелкие железомарганцевые конкреции и примазки в почвообразующей породе |

Вскипание в гумусовом или переходном к срединному горизонту, псевдомицелий, белоглазка |

|

3 |

Пахотный, подстилаемый гумусовым, мощность 50–100 см |

- |

Охристые и сизоватые пятна, мелкие железомарганцевые конкреции и примазки в срединном горизонте |

Вскипание в гумусовом или переходном к срединному горизонту; карбонатные новообразования могут отсутствовать, но чаще наличие псевдомицелия, белоглазки |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

л И аз И г >» о га В Н |

Морфологические свойства почв |

|||

|

Характер верхнего горизонта, мощность |

Наличие осветления в профиле, кутаны |

Признаки переувлажнения в профиле |

Особенности карбонатного профиля |

|

|

4 |

Как правило, пахотный (иногда отсутствует), подстилаемый гумусовым, мощность 50 – 100 см |

- |

Переходный к срединному и срединный горизонт оливкового, оливковосерого цвета с охристыми и сизыми зонами |

Вскипание в гумусовом или переходном к срединному горизонту, псевдомицелий, белоглазка, крупные угловатые конкреций и жу-равчики |

|

5 |

Пахотный, подстилаемый гумусовым, мощность 50 – 100 см |

- |

Оливковый, оливковосерый с охристыми и сизыми зонами срединный горизонт |

Вскипание в гумусовом или переходном к срединному горизонту, псевдомицелий, белоглазка |

|

Почвы плоских понижений с выраженным нанорельефом: понижениями (7 группа) и повышениями (8 группа) |

||||

|

6 |

Гумусовый горизонт, мощность 50 – 100 см, переуплотнен на глубине 20–40 см |

- |

Охристые и сизоватые пятна, мелкие железо-марганцевые конкреции и примазки в срединном горизонте, может присутствовать оливковый горизонт |

Вскипание в нижней части гумусового горизонта или в переходном к срединному горизонту, псевдомицелий, белоглазка |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

л И аз И г >» о а с н |

Морфологические свойства почв |

|||

|

Характер верхнего горизонта, мощность |

Наличие осветления в профиле, кутаны |

Признаки переувлажнения в профиле |

Особенности карбонатного профиля |

|

|

7 |

Гумусовый горизонт, мощность 50 – 100 см |

Осветление на глубине 10–30 см, тонике прерывистые кутаны |

Охристые и сизоватые пятна, мелкие железомарганцевые конкреции и примазки в срединном горизонте, может присутствовать оливковый горизонт |

Вскипание в нижней части гумусового горизонта или в переходном к срединному горизонту, псевдомицелий, белоглазка |

|

8 |

Осветленный, мажущий, бесструктурный, более легкий, чем вышележащий, подстилается переуплотненным горизонтом |

Светлый горизонт поверхности до 25 см, толстые темные кутаны в срединном горизонте |

Охристые и сизоватые пятна, мелкие железомарганцевые конкреции и примазки в срединном горизонте, может присутствовать оливковый горизонт |

Вскипание в нижней части переуплотненного горизонта, псевдомицелий, белоглазка, возможны журавчики |

Продолжение таблицы 1

Table 1 continued

|

и и и г © а и U |

Морфологические свойства почв |

|||

|

Характер верхнего горизонта, мощность |

Наличие осветления в профиле, кутаны |

Признаки переувлажнения в профиле |

Особенности карбонатного профиля |

|

|

Почвы днищ и склонов западин |

||||

|

9 |

Органогенный (торфя-ный или перегнойный) или органо-минеральный горизонт (грубогумусовый или перегнойногумусовый) |

- |

Сизый горизонт без железомарганцевых конкреций |

Не содержит карбонатов |

|

10 |

Грубогумусовый или гумусовый мощностью до 30 см |

Палевобелесый горизонт мощностью до 25 см, тонкие прерывистые кутаны в срединном горизонте |

Серовато-сизый горизонт с пятнами охристого цвета |

Вскипает в средней части срединного горизонта, белоглазка |

|

11 |

Грубогумусовый или гумусовый мощностью до 30 см |

Палевобелесый горизонт мощностью до 25 см |

Охристый серовато-сизый горизонт с пятнами охристого цвета |

Не содержит карбонатов |

Рис. 2. Почвы недренируемого типа местности Окско-Донской низменности: a – почвы 1 группы, b – почвы 2 группы, c – почвы 3 группы, d – почвы 4 группы, e – почвы 5 группы, f – почвы 6 группы, g – почвы 7 группы, h – почвы 8 группы, i – почвы 9 группы, j – почвы 10 группы, k – почвы 11 группы.

Fig. 2. Soils of the undrained type of land of the Oka-Don Lowland: a – soils of group 1, b – soils of group 2, c – soils of group 3, d – soils of group 4, e – soils of group 5, f – soils of group 6, g – soils of group 7, h – soils of group 8, i – soils of group 9, j – soils of group 10, k – soils of group 11.

Морфологический облик почв западин, по нашему мнению, определяются соотношением грунтового и поверхностного увлажнения. Почвы малых западин, как правило, распаханы. По своим свойствам они повторяют почвы межзападинных пространств (хорошо сформированный гумусовый горизонт непосредственно залегает на переувлажненном горизонте), поэтому мы не будем отдельно останавливаться на их характеристике и описании, а приведем морфологические свойства трех групп почв (группы 9–11), формирующихся в западинах.

К девятой группе относятся почвы (рис. 2i), верхний горизонт в которых органогенный: торфяный / грубогумусовый или перегнойный, залегающий на сизом горизонте, не содержащем конкреций; почвы бескарбонатны. Мощность органогенного горизонта может достигать 30 см. Такие почвы приурочены только к днищам западин диаметром более 100 м. Мы предполагаем, что они формируются в условиях постоянного переувлажнения, как поверхностного, так и грунтового, способствующего накоплению органического материала на поверхности почв.

Наиболее сложными по морфологическому строению являются почвы западин, сочетающие в своем строении перегнойный или грубогумусовый горизонт, залегающий на светлом элювиальном горизонте, подстилаемом или сильно оглеенным срединным горизонтом с кутанами на гранях агрегатов (от толстых, многослойных хорошо выраженных кутан до тонких, прерывистых), или сизым с охристыми зонами горизонтом без признаков иллювииро-вания глинистых частиц. Наличие осветленного горизонта свидетельствует, с одной стороны, о продолжительном глееобразова-нии, протекающем на фоне застойного водного режима на выщелоченных от карбонатов породах (Зайдельман и др., 2013), с другой – о наличии периода иссушения и сегрегации железа в виде конкреций в осветленном горизонте, возможной миграции растворов в нижнюю часть профиля (формирования кутан). Присутствие железо-марганцевых конкреций в минеральных горизонтах почв также свидетельствует о наличии как периодов переувлажнения, так и периодов иссушения почв. Эти почвы приурочены к днищам и склонам западин; почвы склонов западин, как правило, содержат карбонаты в нижней части почвенного профиля в виде мягких не- прочных белоглазок; почвы днищ, как правило, не содержат карбонатов в почвенном профиле. Мы предполагаем, что почвы этих двух групп формируются в условиях периодического поверхностного переувлажнения и постоянного грунтового; для почв десятой группы (рис. 2j), где на поверхности агрегатов формируются кутаны, по-видимому, характерны более благоприятные, чем для почв одиннадцатой группы (кутаны отсутствуют, рис. 2k), условия внутрипочвенного дренажа, способствующие более интенсивному процессу миграции илистых частиц и формированию более выраженной текстурной дифференциации.

Почвы ключевого участка отличаются друг от друга характером верхнего горизонта, наличию или отсутствию осветления в пределах почвенного профиля, переуплотнения, особенностями карбонатного профиля, глубиной и степенью выраженности процессов переувлажнения (табл. 1). Для каждой геоморфологической позиции характерен свой набор почв. Разнообразие почв межзапа-динных пространств обусловлено разной степенью проявления в них процессов накопления органического вещества, перемещения и сегрегации карбонатов, лессиважа и оглеения. В почвах плоских блюдцеобразных понижений в дополнение к перечисленным процессам добавляются процессы осолонцевания и осолодения. Почвы западин несколько отличны по набору почвообразовательных процессов, их формирующих, от почв межзападинных пространств и плоских понижений – во всех почвах ведущими являются процессы поверхностного и внутрипочвенного переувлажнения, могут протекать процессы формирования органогенных горизонтов на поверхности почв и гумусонакопления, лессиважа, перемещения и сегрегации карбонатов.

Диагностика почв участка согласно различным классификационным схемам. Почвы межзападинного пространства. Сложность диагностики исследованных почв по КП СССР заключается в использовании в качестве критерия среднемноголетней глубины залегания грунтовых вод или сезонной верховодки; в условиях распашки биоиндикация луговых почв по распространению луговой растительности также затруднительна. Почвы меж-западинного пространства могут относиться к типу луговочерноземных почв, т. е. полугидроморфных аналогов черноземов, формирующихся при уровне грунтовых вод меньше 7 м, а также луговых почв, формирующихся в условиях повышенного поверхностного обводнения и с постоянной связью с почвенногрунтовыми водами. К типу луговых (подтип луговых, род обычных) относятся почвы четвертой группы, облик которых сформирован гумусово-аккумулятивным и глеевым процессами; остальные почвы межзападинных пространств относятся к типу луговочерноземных почв. В лугово-черноземных почвах выделяется два подтипа – луговато-черноземных со слабыми и неустойчивыми признаками глубинного переувлажнения, к которым могут быть отнесены почвы второй группы, и собственно лугово-черноземные почвы, к которым могут быть отнесены почвы первой и третьей групп. Почвы первой группы относятся к выщелоченному роду, третьей и пятой – к обычным. Отсутствие четких диагностических критериев, основанных на свойствах почв, не дают возможности однозначно диагностировать почвы пятой группы; они могут быть диагностированы и как лугово-черноземные обычные, так и луговые обычные. Все почвы относятся к мощным (гумусовый горизонт более 80 см) и среднемощным (40–80 см) видам, как правило, среднегумусным. Разнообразие почв представлено двумя типами, тремя подтипами. Названия почв приведены в таблице 2.

В отличие от КП СССР, опирающейся, главным образом, на факторы формирования почв и общий облик почвенного профиля, диагностика почв согласно КиДПР основана на идентификации в почвах диагностических горизонтов, формирующих почвенный профиль (уровень типа почв), а также генетических признаков, определяющих модификации горизонтов (уровень подтипов почв). Разнообразие почв участка определено различными сочетаниями пахотных, гумусовых горизонтов, срединных горизонтов, вскипающих и не вскипающих при реакции с 10%-ной HCl, а также горизонтов, содержащих явные признаки переувлажнения разной степени интенсивности и продолжительности. В терминах КиДПР эти горизонты представлены: PN, AN, BI, BCA, Q, выделяются генетические признаки lc, mc, nc, са, q, g.

Таблица 2. Диагностика почв недренируемых ландшафтов Окско-Донской низменности согласно КП СССР, КиДП России и международной классификации WRB-22.

Table 2. Diagnostics of soils of undrained landscapes of the Oka-Don Lowland according to the classification of soils of the USSR, the classification and diagnostics of soils of Russia and the international WRB classification

|

л в в >. Он U |

Номенклатура почв |

||

|

КП СССР |

КиДПР |

WRB - 22 |

|

|

1 |

Луговочерноземная выщелоченная |

Агрочернозем глинистоиллювиальный глееватый, ква-зиглееватый (PN – AN – BIg – BCAmc,g – Cq,g) или агрочернозем глинисто-иллювиальный квазиглеевый глееватый (PN – AN – BIg – BCAmc,g - Qg – Cq,g) |

Luvic Chernozem (Aric, Humic, Pachic, Bathygleyic) |

|

2 |

Луговаточерноземная |

Агрочернозем миграционносегрегационный PN – AN (lc) – BCAmc, nc – Cg, q |

Calcic Chernozem (Aric, Humic, Pachic) |

|

3 |

Луговочерноземная обычная |

Агрочернозем миграционносегрегационный квазиглееватый глееватый и агрочернозем ква-зиглееватый глееватый PN – AN (lc) –BCA g,q (mc, nc) – Cg,q; агрочернозем миграционносегрегационный квазиглеевый глееватый и агрочернозем ква-зиглеевый глееватый PN – AN (lc) –BCA g,q (mc, nc) – Q – Cg,q; |

Calcic Chernozem (Aric, Humic, Pachic, Bathygleyic) |

|

4 |

Луговая обычная |

Агрогумусово-квазиглеевая глееватая и агрогумумусовая миграционно-сегрегационная глееватая PN – AN(lc) – Q g (mc, nc) – Cg |

Calcic Gleyic Chernozem (Aric, Humic, Pachic) или Calcic Chernozem (Aric, Humic, Pachic, Bathygleyic) |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

л в в >. Он U |

Номенклатура почв |

||

|

КП СССР |

КиДПР |

WRB - 22 |

|

|

5 |

Луговочерноземная обычная или луговая обычная |

Агрогумусово-квазиглеевая глее-ватая и агрогумусово-квазиглеевая миграционносегрегационная глееватая PN – AN (lc) – AN (lc)/ BCA g,q (mc, nc) – Q (mc, nc) – Cg |

Calcic Gleyic Chernozem (Aric, Humic, Pachic) или Calcic Chernozem (Aric, Humic, Pachic, Bathygleyic) |

|

6 |

Луговочерноземная солонцеватая |

Чернозем осолоделый солонцеватый глинисто-иллювиированный конкреционный квазиглееватый глееватый AU – AUel – AUsn -BCAnc,q,i – Cq,g или чернозем квазиглеевый осолоделый солонцеватый глинисто-иллювиированный глееватый AU – AUel –– AUsn - BCAnc,q,i – Qg,nc - Cq,g |

Calcic Chernozem (Densic, Humic, Pachic, Bathygley-ic) или Calcic Gleyic Chernozem (Densic, Himic, Pachic) |

|

7 |

Луговочерноземная осолоделая |

Чернозем солонцеватый глини-сто-иллювиированный, конкреционный, квазиглееватый AU-AUsn-AU-BCAi,nc,q-C или чернозем квазиглеевый солонцеватый глинисто-иллювиированный конкреционный глееватый AU-AUsn-AU-BCAi,nc,q- Qg,nc - Cq |

Greyzemic Chernozem (Himic, Pachic, Bathygley-ic) или Greyzemic Gleyic Chernozem (Himic, Pachic) |

|

8 |

Солонец полугидро-морфный |

Солонец темный глинсто-иллювированный конкреционный квазиглееватый глееватый SEL – ASN – BCA i, nc, sn, q, g- C или солонец темногумусовый квазиг-леевый глинсто-иллювированный конкреционный квазиглееватый глееватый SEL – ASN – BCA i, nc, sn, q- Qg,nc – Cq,g |

Calcic Gleyic Solonetz (Cutanic) или Solonetz (Cutanic, Bathygleyic) |

Продолжение таблицы 2

Table 2 continued

|

л в в >. Он U |

Номенклатура почв |

||

|

КП СССР |

КиДПР |

WRB - 22 |

|

|

9 |

Луговоболотная |

Глееземы/торфяно-глееземы/перегнойно-глеевые О/Т/Н/АО – G |

Stagnic Histic Gleysol |

|

10 |

Солодь луговая |

Отсутствует в классификации; набор горизонтов: Н/АО – EL – BT(ca)- G |

Albic Histic Planosol |

|

11 |

Солодь луговоболотная |

Отсутствует в классификации; набор горизонтов: Н/АО – EL – G |

Albic Histic Gleyic Stagnosol |

Основная сложность при классификации почв заключается в диагностике горизонтов, содержащих карбонаты и имеющих признаки переувлажнения в виде оливковых/охристых и сизых зон, железо-марганцевые конкреции; они могут быть диагностированы как BCAq,g, Qg, Сq,g,ca в зависимости от глубины обнаружения и степени проявления признаков. Учитывая сезонную и межгодовую динамику влажности почв, уровня грунтовых вод, а следовательно, возможные изменения интенсивности проявления и глубины обнаружения признаков почвенного переувлажнения, вместе с отсутствием четких диагностических критериев разделения горизонтов BCA q, g, Qg и Сq,g,ca между собой, мы посчитали правильным давать несколько формул почв для одной и той же почвенной группы (табл. 2). Разнообразие почвенных подтипов обусловлено разнообразием форм карбонатных новообразований в почвах и их сочетаний в пределах профиля. Как в случае и с КП СССР, для почв пятой группы, переходной по своим свойствам между почвами третьей и четвертой групп, отдельной таксономической группы нет, по названию они объединяются с почвами четвертой группы. Все почвы относятся к мощным (гумусовый горизонт более 80 см) и среднемощным (40–80 см) видам, как правило, среднегумусным. Разнообразие почв описывается 5 типами, 9 подтипами.

Согласно WRB-22, для всех почв участка характерно наличие темного гумусового горизонта Chernic, а также горизонта с вторичными карбонатами на глубине менее 50 см от нижней границы гумусового горизонта; таким образом, все исследованные почвы относятся к реферативной почвенной группе Chernozems. Все почвы пахотные (дополнительный квалификатор Aric) содержат органический углерод в количестве 1% и более до глубины 50 см (дополнительный квалификатор Humic; в случае содержания органического углерода 5% и более – дополнительный квалификатор Hyperhumic, более 1.4% на глубину 1 м – Profoundihumic). Эквивалентное содеражние карбоната кальция в карбонатном горизонте превышает 15% (главный квалификатор Calcic). Наличие кутан на гранях педов в срединном горизонте почв первой группы и отсутствие в нем карбонатов позволяет добавить главный квалификатор Luvic к названию почв. Наличие признаков переувлажнения почв на глубинах до 75 см позволяет добавить к почвам главный квалификатор Gleyic, глубже 75 см дополнительный квалификатор Bathygleyic. Таким образом, как и в случае с КиДПР, почвам одной группы (например, почвам первой и третьей групп) могут быть даны разные названия в соответствии с глубиной обнаружения признаков переувлажнения (менее или более 75 см). Почвы пятой группы не отличаются по названию от почв четвертой группы. Все почвы межзападинных пространств относятся к одной и той же реферативной почвенной группе Chernozems, для их характеристики используется три главных квалификатора и четыре дополнительных.

Почвы плоских понижений. Согласно КП СССР, почвы плоских понижений недренируемых равнин с близко залегающими (в настоящее время или в недавнем прошлом) засоленными грунтовыми водами и плотным горизонтом в верхней части профиля могут относится к осолоделым и солонцеватым родам лугово-черноземных почв, а также солонцам полугидроморфным – в зависимости от морфологических свойств верхних горизонтов и содержания обменного натрия. Содержание обменного натрия является аналитическим критерием и редко определяется в полевых условиях, поэтому использование этого признака при полевой диагностике почв является затруднительным. Почвы шестой и седьмой групп близки к диагностированным ранее почвам третьей группы – т. е. к лугово-черноземным почвам; отличие заключается в переуплотнении слоя на глубине 20–40 см от поверхности почвы и его призмовидности (почвы шестой группы), осветления на глубине 10–30 см (почвы седьмой группы). Таким образом, почвы шестой группы могут быть диагностированы как луговочерноземные, род – солонцеватые; седьмой – лугово-черноземные, род – осолоделые. Почвы восьмой группы, в отличие от предыдущих двух, могут быть отнесены к солонцам полугидроморфным, поскольку для них характерна явная дифференциация профиля на верхний светлый бесстурктурный в сухом состоянии и мажущийся в мокром состоянии горизонт, подстилаемый плотным темным горизонтом, залегающим на срединном горизонте с обильными кутанами по граням структурных отдельностей. Разнообразие почв описывается двумя типами почв и двумя подтипами.

Согласно КиДПР, почвы плоских понижений образованы следующим набором горизонтов: AU, SEl, ASN, BCA, Q, и признаками el, nc, sn, i, q, g. Неоднозначность диагностики нижних переувлажненных горизонтов (BCAq,g, Qg, Сq,g,ca) сохраняется и для данных почв, поэтому почвы одной группы могут быть представлены двумя почвенным типам (табл. 2). Почвы плоских понижений представлены двумя типами и двумя подтипами почв.

Почвы шестой и седьмой групп относятся к реферативной группе Chernozems (содержат горизонт Chernic и вторичные карбонаты не глубже 50 см от нижней границы гумусового горизонта) – как и почвы межзападинных пространств. Мощность гумусового горизонта в почвах превышает 50 см (дополнительный квалификатор Pachic), содержание органического углерода в котором больше 1% (дополнительный квалификатор Humic). Осветление в верхней части может быть отмечено главным квалификатором Greyzemic, наличие переуплотнения – дополнительным квалификатором Densic. Почвы микроповышений соответствуют реферативной почвенной группе Solonetz, поскольку содержат горизонт natric, характеризующийся столбчатой структурой и имеющий более тяжелый гранулометрический состав, чем вышележащий гори- зонт. В качестве дополнительного квалификатора может быть использован квалификатор Calcic (содержание эквивалента CaCO3 > 15%), квалификатор Cutanic, характеризующий наличие глинистых кутан на гранях агрегатов, а также Gleyic или Bathygleyic, в зависимости от глубины обнаружения признаков почвенного переувлажнения. Наличие осветленного горизонта на поверхности может быть отмечено главным квалификатором Albic. Почвы плоских понижений относятся к двум реферативным почвенным группам (Chernozems, Solonetzes), для их характеристики может быть использовано 3 главных квалификатора и 5 дополнительных.

Почвы западин . Почвы лесостепных западин, формируясь в условиях дополнительного поверхностного увлажнения и близкого залегания почвенно-грунтовых вод, могут быть представлены следующими типами почв: луговыми, лугово-болотными и соло-дями (согласно КП СССР). В зависимости от объемов поступающего поверхностного стока и продолжительности периода переувлажнения изменяется характер растительности и верхнего горизонта. Почвы десятой группы с продолжительным периодом поверхностного затопления могут быть диагностированы как луговоболотные, поскольку на их поверхности формируется органогенный горизонт. Он может быть представлен торфяным горизонтом разной степени разложения органического материала, возможно присутствие перегнойного горизонта; ниже залегает глеевый горизонт. Почвы одиннадцатой и двенадцатой групп характеризуются контрастным строением почвенного профиля по цвету, в них выделяется светлый белесый горизонт. Эти почвы могут быть отнесены к луговым (одиннадцатая группа) и лугово-болотным (двенадцатая группа) подтипам солодей в зависимости от характера верхнего горизонта. В солодях допускается отсутствие карбонатов в случае их формирования в днищах западин, окаймленных засоленными или солонцеватыми почвами. Почвы представлены двумя типами и тремя подтипами.

Согласно КиДПР, на поверхности почв девятой группы формируется органогенный или органоминеральный горизонт, который, в зависимости от своих свойств, может быть диагностирован как O, T, H, AH; этот горизонт залегает на бескарбонатном глеевом горизонте G. Наиболее сложной является диагностика почв десятой и одиннадцатой групп – на поверхности формируется перегнойный или перегнойно-гумусовый горизонт, залегающий на светлом горизонте EL, подстилаемом сильно переувлажненным горизонтом G (группа 12), или горизонтом, содержащим признаки текстурной дифференциации BTg (группа 11). В классификации отсутствуют формулы почвенных профилей, содержащих эти горизонты в одном почвенном профиле. Наиболее близкими по строению почвенного профиля к почвам одиннадцатой группы являются темногумусовые подбелы; от описанных нами почв подбелы отличаются характером верхнего горизонта – темногумусового, а не перегнойного или перегнойно-гумусового, как в почвах одиннадцатой группы; к почвам двенадцатой группы ближе всего элювоземы глеевые; последние отличаются от описанных нами почв характером верхнего горизонта. Таким образом, для почв одиннадцатой и двенадцатой групп невозможно найти соответствующий тип в КиДПР.

Согласно WRB-22, каждая из выделенных групп соответствует своей реферативной почвенной группе. В почвах десятой группы, в отличие от почв девятой и одиннадцатой групп, присутствует текстурная дифференциация и резкая ровня граница между горизонтами различного гранулометрического состава, поэтому эти почвы могут быть отнесены к реферативной почвенной группе Planosol. Они переувлажнены (главный квалификатор Gleyic), на поверхности присутствует периодически затапливаемый горизонт histic (главный квалификатор Histic), присутствует светлый горизонт albic (главный квалификатор Albic). Почвы десятой группы постоянно переувлажнены, имеют сизый цвет, поэтому относятся к реферативной почвенной группе Gleysol. Кроме грунтового, они испытывают поверхностное переувлажнение (главный квалификатор Stagnic), на поверхности формируется органогенный горизонт (главный квалификатор Histic). Почвы одиннадцатой, как и девятой группы, содержат осветленный горизонт, который, однако, не отличается по гранулометрическому составу от нижележащего глеевого горизонта. Эти почвы относятся к реферативной почвенной группе Stagnosol, в качестве главных квалификаторов могут быть использованы Albic (наличие осветленного материала), Histic (органогенного материала на поверхности) и Gleyic (грунтового переувлажнения, сизый цвет внутри агрегатов). Почвы западин относятся к трем реферативным почвенным группам, может быть использовано 4 главных квалификатора.

Опыт диагностики почв по трем классификационным системам позволил провести корреляцию между ними (табл. 2), выявить сильные и слабые стороны классификаций по отношению к диагностике почв недренируемого типа местности Окско-Донской низменности. Сложности в диагностике обусловлены как самими объектами классификации – почвами недренируемого типа местности Окско-Донской низменности, так и особенностями используемых классификаций. Мощный темный гумусовый горизонт, скрывающий морфохроматические признаки переувлажнения, усложняющий визуальное обнаружение железомарганцевых примазок и новообразований, является одним из примеров свойств, затрудняющих диагностику степени переувлажнения и классификационную диагностику таких почв.

Благодаря факторному подходу и отсутствию жестких диагностических критериев, основанных на свойствах самих почв, КП СССР позволила дать индивидуальные названия для 10 из выделенных нами групп почв. Отметим, что результаты диагностики сильно зависят от опыта почвоведа- исследователя; в нашей работе, благодаря большой выборке почвенных описаний и разнообразию ландшафтных условий, мы могли сформировать ряд почв возрастающего гидроморфизма и сопоставить его с классификационной схемой; в случае единичных почвенных разрезов и отсутствия опыта работы в недренируемых ландшафтах лесостепи диагностика почв согласно КП СССР представляется затруднительной. Общеизвестным недостатком классификации почв является отсутствие в ней антропогенно-преобразованных почв, пахотные почвы диагностируются как естественные, природные. Использование среднемноголетнего уровня залегания почвенно-грунтовых вод, а также аналитических критериев (в случае солонцов и солонцеватых почв) вызывают трудности при полевой диагностике.

Проблема использования субстантивных классификаций при диагностике почв недренируемых ландшафтов Окско-Донской низменности заключается, в первую очередь, в применении жестких формализованных критериев к диагностике свойств, характеризующихся изменчивостью степени проявления и глубины обнаружения в краткосрочной перспективе; к таким свойствам относятся признаки почвенного переувлажнения. В результате для генетически одинаковых почв может быть дано несколько названий на высоком таксономическом уровне – типа (КиДПР) и главного квалификатора реферативной почвенной группы (WRB-22). Отсутствие в классификации почв России некоторых сочетаний горизонтов не позволяет дать название почвам крупных западин со светлым горизонтом (десятая и одиннадцатая группы). Затруднение вызывает диагностика карбонатных, переувлажненных (с оливковыми, охристыми и сизыми пятнами, железо-марганцевыми конкрециями) горизонтов – они могут быть отнесены к BCA q, g, Qg и Сq,g,ca.

По отношению к исследованным почвам Окско-Донской низменности международная классификация почв WRB-22 позволяет отразить в названии глубину обнаружения признаков переувлажнения (выше или ниже 75 см), мощность гумусового горизонта (менее или более 50 см), содержание органического углерода в нем (больше или меньше 1%, 5% до глубины 50 см или больше 1.4% до глубины 100 см, или больше 1% на всю глубину горизонта), наличие признаков переуплотнения, осветленного материала, текстурной дифференциации, а также пахотная ли это почва, или естественная. Другие главные и дополнительные квалификаторы, используемые для характеристики реферативной почвенной группы Chernozems, в условиях Окско-Донской низменности или не применимы в силу географических особенностей и свойств почв, либо могут быть использованы в случае специальных аналитических исследований (Salic, Sodic). Учитывая, что мощность гумусового горизонта в почвах межзападинных пространств и частично блюдцеобразных понижений всегда более 50 см, а содержание в них органического углерода превышает 1%, данные критерии не являются информативными; было бы полезно использовать видовые признаки, разработанные для КП СССР и используемые в КиДПР в качестве дополнительных квалификаторов в WRB-22.

На примере диагностики исследованных почв недренируе-мого междуречья Окско-Донской низменности отметим, что в за- висимости от используемой классификации мы можем получить разные оценки почвенного разнообразия. Так, согласно КП СССР, почвы межзападинных пространств, равно как и почвы блюдцеобразных понижений, почвы западин представлены двумя типами почв. Согласно КиДПР, все почвы межзападинных пространств представлены пятью разными типами, блюдцеобразных понижений – двумя, западин – не мене, чем шести. Почвы межзападин-ных пространств представляют одну реферативную почвенную группу, почвы блюдцеобразных понижений – две, западин – три. Таким образом, согласно индексу богатства (Ibanez et al., 2013), соответствующему числу различных таксономических групп на исследуемом участке, мы наблюдаем одинаковый уровень разнообразия почв межзападинных пространств, блюдцеобразных понижений и западин по КП СССР; увеличение разнообразия почв в ряду: почвы блюдцеобразных западин – почвы межзападинного пространства – почвы западин по КиДПР; и в ряду: почвы межза-падинного пространства – почвы блюдцеобразных понижений – почвы западин согласно WRB-22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании детального полевого исследования почв не-дренируемого типа местности Окско-Донской равнины и опыта диагностики почв согласно КП СССР, КиДПР и WRB-22 могут быть сделаны следующие выводы:

-

1) Почвы недренируемого типа местности Окско-Донской равнины образуют контрастный ряд, включающий в себя почвы с мощным гумусовым горизонтом, залегающим на карбонатном / бескарбонатном / сильно переувлажненном горизонте (почвы межзападинных пространств), почвы с признаками осолодения и осолонцевания, солонцы (почвы неглубоких блюдцеобразных понижений с выраженным нанорельефом), а также болотные почвы и почвы со светлым белесым горизонтом (западины). Как правило, почвы содержат признаки переувлажнения. Почвы межзапа-динных пространств, неглубоких блюдцеобразных понижений с выраженным нанорельефом и почвы западин отличаются друг от друга набором почвенных процессов.

-

2) Опыт диагностики почв согласно 3 классификациям поз-

- волил провести региональную корреляцию названий почв, а также показал, что:

-

а) отсутствие четких диагностических критериев, основанных на свойствах почв, в классификации почв СССР, позволили дать индивидуальные названия исследованных групп почв; вместе с тем диагностика согласно этой классификации сильно зависит от опыта почвоведа-исследователя. Использование критериев среднемноголетнего уровня залегания грунтовых вод и аналитических параметров является проблематичным при полевой диагностике;

-

б) высокая степень формализации субстантивных классификаций (классификация почв России и международная классификация WRB) приводит к тому, что генетически близкие почвы могут относиться к разным таксономическим группам на высоком уровне (типов почв, главных квалификаторов по WRB-22). В классификации почв России затруднение вызывает диагностика карбонатных, переувлажненных (с оливковыми, охристыми и сизыми пятнами, железо-марганцевыми конкрециями) горизонтов – они могут быть отнесены к BCA q,g, Qg и Сq,g,ca. Квалификаторы, используемые в WRB для характеристики мощности и содержания органического углерода в гумусовом горизонте исследованных почв, малоинформативны.

-

3) Оценка степени разнообразия почв может быть разной, в зависимости от используемой классификационной системы. На основании расчета индекса богатства, соответствующего числу различных таксономических групп, образующих почвенный покров, почвы межзападинных пространств, блюдцеобразных понижений и западин имеют одинаковый уровень разнообразия по классификации почв СССР; разнообразие почв увеличивается в ряду: почвы блюдцеобразных западин – почвы межзападинного пространства – почвы западин по классификации почв России; и в ряду: почвы межзападинного пространства – почвы блюдцеобразных понижений – почвы западин согласно WRB-22.