Диагностические свойства и классификация почв лесостепи Вороно-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности

Автор: Левченко Е.А., Козлов Д.Н., Смирнова М.А., Авдеева Т.Н.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 88, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые результаты исследований структуры почвенного покрова междуречных равнин Цны и Вороны Приволжской возвышенности Тамбовской области. Слабопересеченный рельеф и породы с низкой фильтрационной способностью определили распространение в пределах лесостепного возвышенного междуречья исключительно полугидроморфных и гидроморфных почв черноземного ряда, формирующихся в условиях затрудненного поверхностного и внутрипочвенного стока. Признаки оглеения присутствуют в срединных горизонтах почв даже наиболее дренируемых участков, включая эродированные прибалочные склоны. При дополнительном натечном увлажнении в гумусовом горизонте присутствует осветленный материал, а карбонаты выщелочены за пределы его нижней границы на 20 см и более. В водосборных понижениях при выраженном застойно-промывном водном режиме формируются текстурно-дифференцированные почвы разной степени оглеения. Для недренируемых частей междуречья с грунтовыми водами в пределах почвенного профиля глеевая окраска и железо-марганцевые новообразования обнаруживаются с поверхности. Разнообразие почв, установленное при детальном обследовании трех контрастных по условиям увлажнения ключевых участков, сведено к девяти группам, диагностированным в соответствии с субстантивно-генетической и факторно-генетической классификациями. Основные сложности генетической интерпретации совокупности морфологических признаков обусловлены сезонной и межгодовой изменчивостью атмосферно-натечного, грунтового увлажнения и сопряженных элементарных почвенных процессов (метаморфических, элювиальных, гидрогенно-аккумулятивных и иллювиально-аккумулятивных). Дальнейшее развитие классификации почв лесостепной зоны связано с совершенствованием морфологических и аналитических критериев диагностики водного режима и продолжительности водозастойных явлений на фоне мощной гумусовой прокраски и нейтральной реакции среды их профиля.

Гидроморфные почвы, полугидроморфные почвы, переувлажнение

Короткий адрес: https://sciup.org/14313704

IDR: 14313704 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2017-88-3-26

Текст научной статьи Диагностические свойства и классификация почв лесостепи Вороно-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности

Согласно доступным источникам, почвенный покров Приволжской возвышенности в границах Тамбовской области представлен преимущественно черноземами выщелоченными с участками черноземов типичных (Тамбовская лесостепь…, 2013; Бе рест, 2011; Почвенная карта предприятия Кирсановского р-на, 1974; Почвенная карта Тамбовской области, 1958; Почвенная карта РСФСР, 1988). Вместе с тем в ходе проведенного полевого обследования Вороно-Цнинского междуречья выявлены исключительно их полугидроморфные и гидроморфные аналоги, отличные по своим свойствам от зональных почв лесостепных ландшафтов. Особенностями их морфологического строения является мощный гумусовый горизонт, наличие в профиле железо-марганцевых новообразований (от примазок до крупных конкреций и ортштей-нов); в некоторых случаях самостоятельного осветленного горизонта. Морфологическое и аналитическое описание подобных почв дано ранее для Окско-Донской низменности (Тумин, 1915; Герасимов, 1946; Иванова, 1976; Ахтырцев, 1981, 1999; Трубни ков, 2006; Степанцова, 2012; Зайдельман, 2013) , показана их доминирующая роль в структуре почвенного покрова как подчиненных, так и автономных позиций ландшафтов. Однако для Приволжской возвышенности Тамбовской области такие почвы указывались лишь в долине рек Ворона, Цна и их притоков.

Цель работы – морфологическая характеристика почв Воро-но-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности с интерпретацией их генезиса (Gerasimova, Khitrov, 2016) и диагностикой согласно “Классификации почв СССР” (1977), “Полевому опреде лителю почв” (2008), Мировой реферативной базы почвенных ресурсов (WRB, 2014) , существующим авторским подходам (Ахтырцев, 1999; Зайдельман и др., 2013) , а также проведение корреляций между ними.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

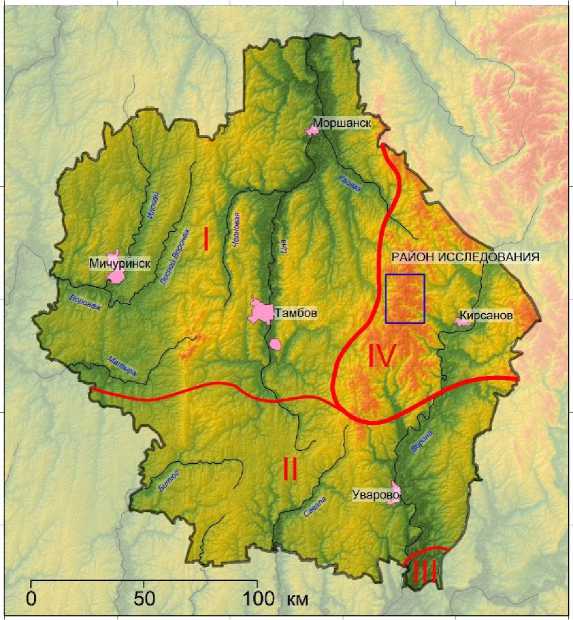

Объектами исследования служили агрогенные почвы лесостепной провинции Приволжской возвышенности на пологоволнистых слабо- и среднерасчлененных междуречных равнинах рек Цна и Ворона (рис. 1). Почвообразующие породы представлены тяжелосуглинистыми лёссовидными суглинками, на глубине трех метров и более подстилаемых глинистыми моренными или озерными отложениями раннечетвертичного возраста. По столетним наблюдениям метеостанции г. Тамбова атмосферное увлажнение носит циклический характер: при среднегодовой норме осадков в

Рис. 1. Физико-географическое положение района исследования. Окско-Донская низменность: I – северная лесостепь, II – типичная лесостепь, III – южная лесостепь; Приволжская возвышенность: IV – северная лесостепь (Цнинско-Воронинский долинно-водораздельный район).

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 500 мм во влажные годы может выпадать до 800 мм, в сухие – менее 400 мм. Среднемноголетний гидротермический коэффициент Селянинова равен единице (Тамбовская лесостепь…, 2013) .

В пределах междуречья выделено три типа местности (Мильков, 1964) : 1) субгоризонтальные междуречные недренируе-мые равнины, не затронутые эрозионной сетью; 2) слабонаклонные замедленно дренируемые равнины, расчлененные верховьями эрозионной сети; 3) слабонаклонные и пологие плакорные равнины, расчлененные сетью ложбин, балок и долин малых рек. Мезорельеф осложнен западинами термокарстового и суффозионного происхождения, аккумулирующими атмосферные осадки. Максимальное их количество характерно для междуречного недрениру-емого типа местности, застой влаги в таких депрессиях после снеготаяния может сохраняться от недели до 2–3 месяцев во влажные годы. Пресные грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевого состава залегают на глубинах от 1.5 до 3 м на недренируемых междуречьях, 4–6 м на замедленно дренируемых и более 6 м – на пла-корах.

В 2014–2016 гг. проведено детальное почвеннотопографическое обследование трех ключевых участков, приуроченных к различным типам междуречья. Топографическую съемку выполняли с использованием дифференцированной системы спутникового позиционирования с шагом 15 м. На основе высотных отметок построена цифровая модель рельефа, получены горизонтали с сечением 0.5 м и рассчитаны относительные превышения микрорельефа. Данный материал позволил спланировать размещение точек почвенного опробования различных элементов мезо- и микрорельефа (16 разрезов, 42 прикопки и 53 буровых скважины), в которых проводились морфологические описания почв с отбором образцов для лабораторных исследований и наблюдения за уровнем почвенно-грунтовых вод.

РЕЗУЛЬТАТЫ

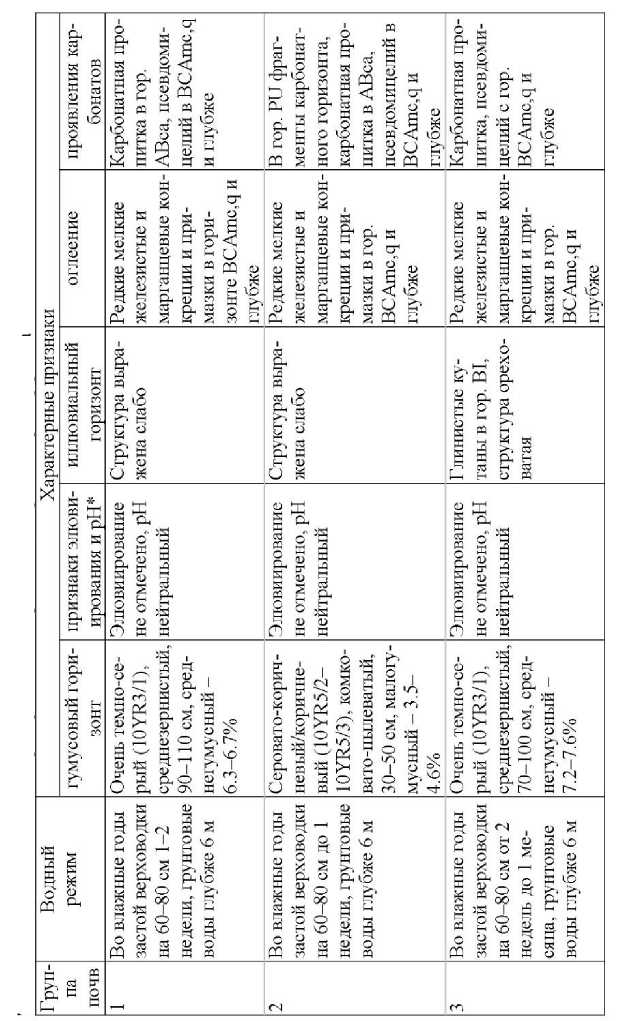

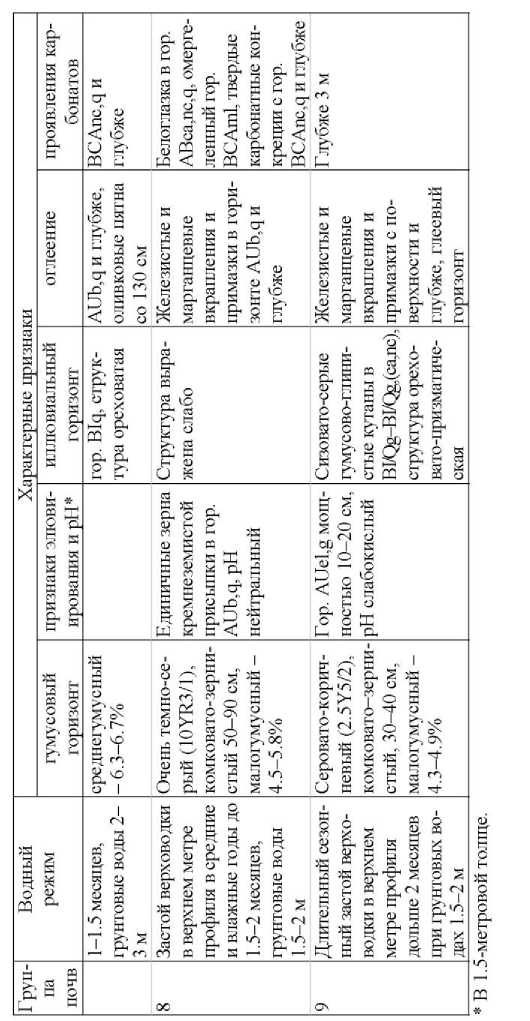

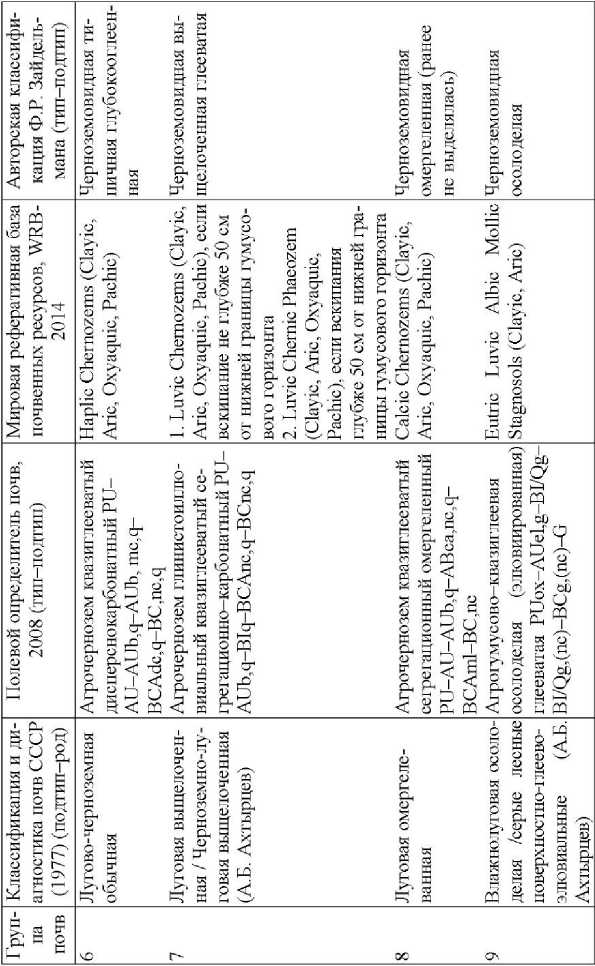

По особенностям морфологического строения почвенных профилей: набору и мощности горизонтов, формам и глубине обнаружения карбонатов, наличию белесой присыпки, железистых и марганцевых новообразований, все почвы разделены на 9 групп (табл. 1). Первые четыре группы встречаются на плакорном и замед-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 ленно дренируемом типе местности, группа 5 только на замедленно дренируемом и группы 6–9 на недренируемом типе местности.

Первая группа занимает фоновые элементы плакорного и микроповышения замедленно дренируемого типа местности, где уровень грунтовых вод опущен глубже 6 м, весенний застой влаги на поверхности почв отсутствует, но внутрипочвенный сохраняется до 2 недель. Почвы характеризуются мощным гумусовым горизонтом (в среднем 90–110 см) темно-серого цвета с зернистой структурой, содержание гумуса 6.5%, карбонатные новообразования встречаются в нижней части гумусового горизонта и глубже в виде налетов и прожилок. Срединный горизонт светло-бурый, мощностью 60–80 см, с комковато-призматической структурой, характеризуется наличием единичных мелких железомарганцевых конкреций до 1 мм в диаметре. В нижележащем горизонте количество и размер конкреций увеличиваются.

В отличие от описанных выше почвы второй группы формируются на коротких полого-покатых прибалочных склонах. Почвы эродированы, о чем свидетельствует небольшая мощность гумусового горизонта (30–50 см) неоднородной окраски: на темно-сером фоне встречаются бурые фрагменты нижележащего припаханного горизонта и осветленный карбонатный материал. Содержание гумуса 3.5–4.6%, структура – комковато-пылеватая. Устойчивое вскипание почв при реакции с 10%-ной HCl наблюдается в гор. ABca. Срединные горизонты почв первой и второй групп не отличаются друг от друга по морфологическим свойствам.

Третья группа почв приурочена к днищам и склонам небольших ложбин и западин. В отличие от первой группы для этих почв характерна меньшая мощность гумусового горизонта (70– 100 см) при увеличении содержания гумуса (7.4%) и отсутствии в его пределах карбонатов. Карбонатные новообразования (пропитка и белоглазка) встречаются в срединном горизонте; кроме того, на гранях структурных отдельностей в срединном горизонте встречаются тонкие кутаны. По особенностям проявления глеевых новообразований (железо-марганцевых конкреций) данные почвы не отличаются от почв первой и второй групп.

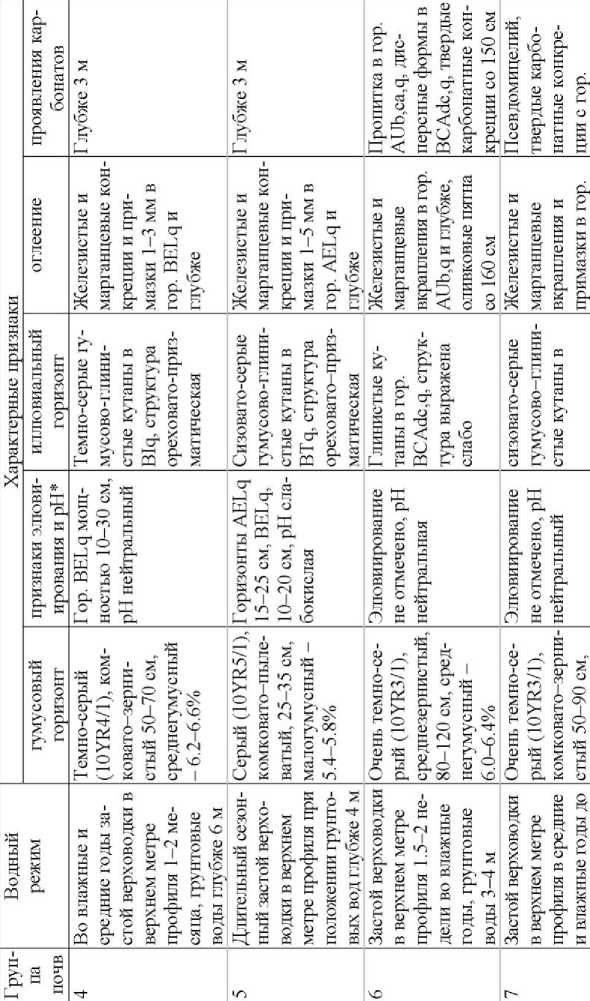

Почвы четвертой группы локализованы в днищах крупных ложбин и западин плакоров. Для замедленно дренируемого типа

Таблица 1. Диагностические критерии почв возрастающего ряда гидроморфизма

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 местности возможно их формирование в небольших депрессиях либо по склонам крупных западин. Мощность гумусового горизонта в этих почвах составляет 60-70 см, содержание гумуса 6.4%, цвет становится серым, структура - пылевато-зернистая, в нижней части присутствует осветленный материал - белесоватая присыпка (скелетаны) на гранях педов. По сравнению со срединными горизонтами почв групп 1-3 железо-марганцевые конкреции здесь крупнее - достигают 3 мм в диаметре, возрастает толщина кутан. Карбонаты в пределах почвенного профиля не встречаются.

Почвы пятой группы формируются в днищах очень крупных западин замедленно дренируемого типа местности при дополнительном поверхностном увлажнении, вызывающем застой влаги до 2 месяцев. Главной отличительной особенностью этих почв является формирование выраженного осветленного горизонта на глубине 25–35 см. Белесая присыпка встречается в нижней части гумусового и в верхней части срединного горизонтов. Срединный горизонт сильно оглеен, на гранях структурных отдельностей обильны сизовато-серые гумусовые кутаны. Железо-марганцевые новообразования встречаются в пределах всего почвенного профиля. Почвы не вскипают при реакции с 10%-ной HCl, содержание гумуса в пахотном горизонте - 5.6%.

Почвы локальных водоразделов недренируемых междуречий ( шестая группа ) формируются при уровне грунтовых вод 3– 4 м - большую часть года их почвенный профиль находится в зоне поднятия капиллярной каймы. По особенностям гумусового и карбонатного профилей эти почвы схожи с почвами локальных водоразделов плакоров и почвами замедленно дренируемого типа местности. Мощность темно-серого комковато-зернистого гумусового горизонта варьирует от 80 до 120 см, содержание гумуса 6.1%, в нижней части горизонт вскипает при реакции с 10%-ной HCl. Новообразования карбонатов представлены прожилками и, с глубины 150 см, угловатыми конкрециями диаметром до 2 см. В отличие от почв дренируемых междуречий железо-марганцевые конкреции обнаружены здесь уже в средней части гумусового горизонта, с глубины 160 см встречаются глеевые пятна оливкового цвета размерами до 1 см.

При более близком залегании к поверхности грунтовых вод (1.5-3 м) в пределах склонов отрицательных форм микрорельефа формируются почвы седьмой группы. Продолжительность застоя влаги на поверхности этих почв может достигать 1–1.5 месяцев. Для них характерна меньшая мощность гумусового горизонта (от 50 до 90 см) с большим содержанием гумуса (6.5%), отсутствие в его пределах карбонатов (карбонаты обнаружены в нижележащем горизонте; со 120 см встречаются угловатые конкреции) и большая мощность кутан на гранях педов срединного горизонта. Как и в почвах водоразделов, железо-марганцевые конкреции встречаются с середины гумусового горизонта, оливковые пятна обнаружены с глубины 130 см.

Отличительной особенностью почв восьмой группы , занимающих днища ложбин, является наличие омергеленного горизонта на глубине 80–100 см с содержанием карбонатов более 10%. Он формируется в результате гидрогенной аккумуляции карбонатов, поступающих как с латеральными внутрипочвенными потоками, так и из грунтовых вод, залегающих на глубине 1.5–2 м. Омергеленный горизонт залегает под гумусовым горизонтом темно-серого цвета с комковато-зернистой структурой и содержанием гумуса 4.5–4.9%. Ниже омергеленного горизонта наблюдаются остроугольные карбонатные конкреции диаметром до 2 см. Признаки оглеения не выражены, поскольку эти почвы формируются в условиях проточного увлажнения и характеризуются высоким содержанием карбонатов, затрудняющих цветовое проявление процесса оглеения.

Почвы девятой группы формируются в днищах западин при уровне грунтовых вод 1.5–2 м и поверхностном застое влаги до 2 месяцев. Гумусовый горизонт в этих почвах имеет светло-серую и серую окраску, его мощность не превышает 40 см, содержание гумуса 4.3–4.9%. Дисперсные карбонаты в пределах почвенного профиля отсутствуют, остроугольные карбонатные конкреции с концентрическим строением встречаются с глубины 100 см. В срединном горизонте на гранях педов формируются плотные многочисленные сизовато-темно-серые кутаны. Степень выраженности признаков оглеения в этих почвах максимальная, о чем свидетельствуют железо-марганцевые конкреции в пределах всего почвенного профиля, наличие оливковых пятен до 1 см в пределах гумусового горизонта. В отличие от почв пятой группы, формирующихся в днищах крупных западин замедленно дренируемого

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 типа местности, в этих почвах осветленный горизонт не формируется, отдельные его фрагменты (либо единичные скелетаны) обнаруживаются в нижней части гумусового горизонта.

Сравнительный анализ выделенных девяти групп почв показывает, что основными дифференцирующими признаками являются: мощность гумусового горизонта и содержание в нем органического углерода; глубина и форма обнаружения карбонатных и железо-марганцевых новообразований, оглеенного материала; присутствие белесой присыпки, линз осветленного материала (в том числе образующих самостоятельный горизонт).

ОБСУЖДЕНИЕ

Разнообразие почв Вороно-Цнинского междуречья характеризуется сочетанием в пределах почвенного профиля гумусовоаккумулятивного процесса (степень выраженности которого определяется по мощности гумусового горизонта и содержанию в нем органического углерода), миграции карбонатов и их аккумуляции (по глубине обнаружения в пределах почвенного профиля и формам нахождения), оглеения (по морфохроматическим признакам и размерам новообразований). Кроме того, в некоторых исследованных почвах присутствует осветленный материал, генезис которого является дискуссионным. Вероятно, осветленный материал формируется в результате наложения нескольких процессов, к которым могут быть отнесены оглеение, кислотный/щелочной гидролиз (в зависимости от особенностей почвообразующих пород и состава грунтовых вод), иллювиирование.

При возрастании степени как поверхностного, так и грунтового увлажнения в почвах происходит усиление выраженности глеевого процесса и сокращение мощности гумусово-аккумулятивного горизонта. При грунтовом увлажнении карбонаты выщелачиваются до верхней границы капиллярной каймы, ниже которой встречаются в виде дисперсных, миграционных и сегрегационных форм. В случае длительного поверхностного переувлажнения в профиле почвы формируется осветленный горизонт. При грунтовом увлажнении осветленный горизонт не образуется, могут присутствовать белесая присыпка и линзы осветленного материала.

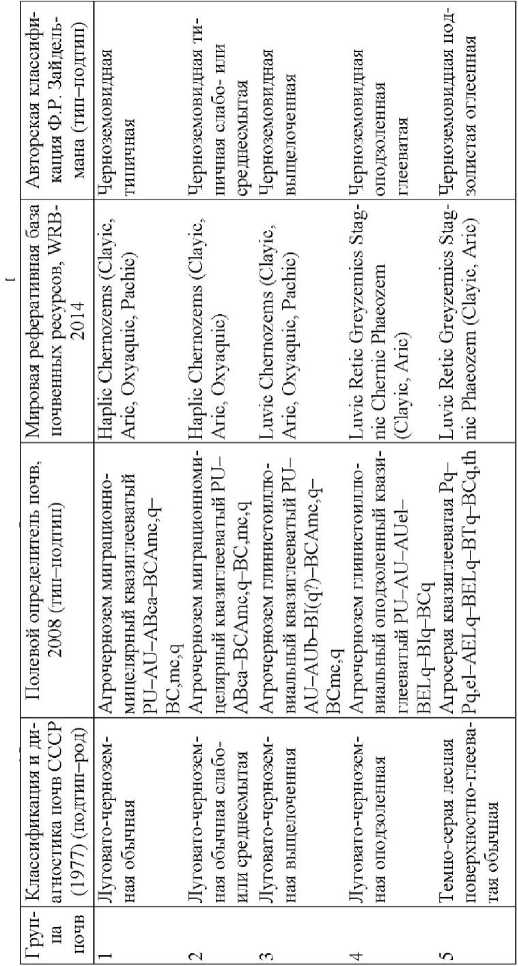

В табл. 2 приведено сопоставление девяти групп почв Воро-но-Цнинского междуречья с категориями существующих почвен-

Таблица 2. Номенклатура почв западной части Приволжской возвышенности

ных классификаций и авторских подходов диагностики почв лесостепной зоны. “Полевой определитель почв” (2008) и WRB (2014) построены на субстантивно-генетическом принципе, “Классификация и диагностика почв СССР” (1977) – на факторногенетическом. Подходы к группировке почв Ф.Р. Зайдельмана (1998, 2013, 2014) имеют в настоящее время смешанные черты. Для классификации некоторых почв использованы авторские названия А.Б. Ахтырцева (1999) , обосновавшего введение нескольких категорий в существующую “Классификацию и диагностику почв СССР” (1977).

Согласно факторно-генетическому принципу в “Классификации и диагностике почв СССР” (1977), почвы Вороно-Цнинского междуречья группируются по типу водного режима и степени выраженности гидроморфных явлений. Первые четыре группы почв относятся к подтипу луговато-черноземных, формирующихся под влиянием временного поверхностного увлажнения при глубоком положении грунтовых вод (более 6 м). Каждой группе соответствует род почв в зависимости от положения карбонатов относительно нижней границы гумусового горизонта и наличию белесой присыпки. Первая и вторая группы почв соответствуют луговато-черноземным обычным почвам, третья – выщелоченным, четвертая – оподзоленным. Укороченный гумусовый горизонт почв второй группы и их положение на прибалоч-ных склонах крутизной до 5° позволяет отнести их к луговаточерноземным обычным слабо- либо среднесмытым.

Почвы западин с выраженным переходным гумусовоэлювиальным горизонтом и уровнем грунтовых вод глубже 6 м (пятая группа) диагностированы как темно-серые лесные поверх-ностно-глееватые обычные. Длительный избыток поверхностной влаги подавляет гумусово-аккумулятивный процесс, что выражается в предельном для лесостепной зоны снижении мощности гумусового горизонта (до 35 см). В метровом слое запас гумуса (330–380 т/га) существенно ниже по сравнению с фоновыми лугово-черноземными почвами (520–580 т/га, Ахтырцев и др., 1981). Вместе с подавлением гумусово-аккумулятивной функции почв экстремальная интенсивность застойно-промывного водного режима способствует развитию процессов текстурной дифференциации почвенного профиля (коэффициент дифференциации по илу более 2.5).

Шестая группа почв формируется на возвышенных элементах микрорельефа при положении грунтовых вод на глубине 3– 4 м. Почвенный профиль устойчиво находится в зоне пленочнокапиллярного поднятия грунтовой влаги, что соответствует условиям формирования подтипа лугово-черноземных обычных почв.

Три последние группы почв формируются в условиях смешанного периодического поверхностного и более постоянного грунтового увлажнения при положении грунтовых вод в пределах почвенного профиля (1.5–3 м), обусловливающих гидроморфный (луговый) тип почвообразования. Их различия связаны с продолжительностью поверхностного переувлажнения в связи с позицией в микрорельефе. На склонах западин и ложбин формируются луговые выщелоченные (или черноземно-луговые выщелоченные по А.Б. Ахтырцеву) почвы (седьмая группа); в днищах ложбин с проточным грунтовым увлажнением – луговые омергелеванные (восьмая группа), в днищах западин – влажнолуговые осолоделые (девятая группа).

Генезис осветленного материала в пределах профиля почв девятой группы, формирующихся при смешанном поверхностногрунтовом увлажнении, имеет дискуссионный характер. Полагаем, что осветленный материал, а также обильные гумусовые кутаны, диагностируемые в средней части профиля почв, имеют реликтовое происхождение. В настоящее время почвы девятой группы характеризуются слабокислой реакцией почвенных горизонтов и невысоким содержанием обменного натрия (>1.1 ммоль/100 г почвы). Согласно Ф.Р. Зайдельману (2013) , Н.Б Хитрову (2013) и Karen L. (2016) при длительном застое сульфатных грунтовых вод в почвах возможно биохимическое образование соды суль-фатредуцирующими бактериями. Соединения соды способствуют росту значений рН в почвах и обусловливают протекание щелочного гидролиза, а наличие обменного натрия – образование подвижных солей гуминовых кислот. В результате в почвенном профиле происходит формирование осветленного горизонта, залегающего над иллювиальным горизонтом с обильными гумусовыми кутанами. При сочетании таких процессов, по мнению Н.И. Базилевич (1967) , в лесостепной зоне происходит формиро-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 вание осолоделых почв. На этом основании описанные почвы отнесены нами к влажнолуговым осолоделым.

С другой стороны, почвы с аналогичными морфологическими свойствами и формирующиеся в близких ландшафтных условиях описаны в работе А.Б. Ахтырцева (1981) и диагностированы им как поверхностно-глеево-элювиальные (самостоятельный род в подтипе серых лесных поверхностно-глееватых почв). Согласно А.Б. Ахтырцеву (1981) , морфологические особенности почв обусловлены переменным режимом грунтового увлажнения. При застое влаги верхняя часть почвенного профиля подвержена оглеению, сопровождаемому осветлением минеральной части почвы; при понижении уровня грунтовых вод в условиях свободного просачивания почвенных растворов происходит иллювиирование глинистых частиц в нижнюю часть почвенного профиля. Добавим, что формирование осветленного материала в почвах может являться не только результатом оглеения, но и кислотного гидролиза. Продолжительный контакт органических кислот с минеральной массой почвы при застое влаги приводит к разрушению органических и органо-минеральных комплексов в верхней части почвенного профиля и их последующей миграции в нижнюю часть почвенного профиля при понижении уровня грунтовых вод.

По классификации WRB (2014) исследованные почвы относятся к трем реферативным почвенным группам: Черноземам (Chernozems), Фаеземам (Phaezems) и Стагносолям (Stagnosols). К группе Черноземов отнесены почвы, содержащие горизонт аккумуляции вторичных карбонатов; Фаеземам – почвы, выщелоченные от карбонатов глубже 50 см от нижней границы гумусового горизонта; Стагносолям – переувлажненные почвы с периодическим застоем верховодки. Для отражения дополнительных признаков почв в системе WRB (2014) используются специальные классификаторы – приставки и суффиксы. Так, приставка Luvic обозначает наличие горизонта с повышенным содержанием ила, Calcic – карбонатного горизонта, Albic – осветленного горизонта, Stagnic – горизонта с глеевой окраской на поверхности педов, что говорит о временном поверхностном переувлажнении и т.д. Суффиксы обозначают гранулометрический состав (Arenic/Clayic), сельскохозяйственное использование почв (Aric), повышенную мощность гумусового горизонта (Pachic) и особенности водного режима почв (Oxyaquic). Семь из девяти групп почв получили индивидуальные (неповторяющиеся) названия. Одинаковые названия получили почвы, относящиеся к первой и шестой группам. По набору морфологических свойств эти почвы действительно имеют много общего, однако, почвы шестой группы формируются в условиях близкого залегания к поверхности уровня грунтовых вод, что выражается в присутствии железо-марганцевых конкреций в нижней части гумусового горизонта (а не срединного, как в первой группе). По нашему мнению, отмеченное различие между почвами имеет большое значение (в первую очередь для сельскохозяйственного использования почв), поэтому отнесение этих почв к одной классификационной единице считаем недостатком использования WRB (2014) для классификации исследованных почв.

Согласно субстантивно-генетическим принципам (Полевой определитель почв, 2008) , в зависимости от соотношения генетических горизонтов (темно-гумусового - AU, аккумулятивно -карбонатного - Bca, глинисто-иллювиального - BI, текстурного -BT) девять групп почв Вороно-Цнинского междуречья отнесены к трем отделам: аккумулятивно-гумусовых, текстурнодифференцированных и гидрометаморфических почв. Отдел аккумулятивно-гумусовых почв включает агрочерноземы и агрочерноземы глинисто-иллювиальные. Агрочерноземы представлены подтипами: миграционно-мицелярным квазиглееватым (группы 1 и 2), квазиглееватым дисперсно-карбонатным (группа 6) и квазиг-лееватым сегрегационным омергеленным (группа 8). Агрочерноземы глинисто-иллювиальные включают три подтипа: квазиглее-ватые (группа 3), оподзоленные квазиглееватые (группа 4) и ква-зиглееватые сегрегационно-карбонатные (группа 7). Почвы днищ крупных западин замедленно дренируемого типа местности (группа 5) диагностированы как агросерые квазиглееватые отдела текстурно-дифференцированных почв, а почвы западин недрени-руемых равнин (группа 9) отнесены к агрогумусово-квазиглеевым осолоделым глееватым отдела гидрометаморфических почв.

К недостаткам российской субстантивной классификаций при диагностике почв Вороно-Цнинского междуречья стоит отнести невозможность отразить в названиях морфологическую лока- лизацию процессов оглеения в пределах почвенного профиля, т.е. выразить источник переувлажнения - поверхностные пресные воды или минерализованные грунтовые. Этот пробел отчасти восполняется исследованиями Ф.Р. Зайдельмана, обосновавшего выделение внутри отдела аккумулятивно-гумусовых почв типа черноземовидных подзолистых оглееных почв, формирующихся под влиянием глееобразования на кислых или выщелоченных породах на фоне застойно-промывного водного режима в условиях преимущественного поверхностного увлажнения (Зайдельман, 2014). Несмотря на то, что систематика черноземовидных почв с учетом степени их гидроморфизма, степени оподзоленности и других особенностей пока не разработана, для Вороно-Цнинского междуречья можно применить подходы, принятые при систематике почв Тамбовской равнины (Зайдельман и др., 2013). Черноземовидные почвы поверхностного переувлажнения - типичные (группа 1, 2), выщелоченные (группа 3), оподзоленные (группа 4) и подзолистые (группа 5). Черноземовидные почвы грунтового увлажнения - типичные глубокооглеенные (группа 6). Черноземовидные почвы поверхностного и грунтового переувлажнения - глееватые (группа 7), омергеленные (группа 8), осолоделые (группа 9). Подчеркнем, что категории почв грунтового увлажнения не получили пока однозначных критериев морфологической диагностики и классификации, поэтому предложенная схема носит предварительный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почвенный покров Вороно-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности формируется в условиях затрудненного поверхностного и внутрипочвенного стока. Слабопересеченный рельеф и породы с низкой фильтрационной способностью определили распространение в пределах междуречья полугидроморфных и гидроморфных почв черноземного ряда. Их разнообразие обусловлено спецификой водного режима, зависящего от соотношения атмосферного и грунтового увлажнения различных элементов мезо- и микрорельефа.

Особенности почв возрастающего поверхностного переувлажнения с застойно-промывным водным режимом связаны с выщелачиванием карбонатов, подавлением гумусово-

Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88 аккумулятивной функции, сезонным развитием анаэробных условий, способствующим формированию осветленного горизонта, сегрегации соединений железа и марганца, а также с текстурной дифференциацией профиля. При смешанном поверхностном и грунтовом переувлажнении в условиях затрудненной миграции почвенных растворов и преобладании в течение года восстановительной обстановки подавляются процессы текстурной дифференциации, для всего профиля наравне с железо-марганцевыми конкрециями характерна специфичная глеевая окраска. В зоне поднятия капиллярной каймы происходит сегрегация карбонатов в остроугольные конкреции. Их количество выражает степень минерализации грунтовых вод, а локализация в пределах почвенного профиля – среднемноголетнее положение капиллярной каймы. Выпотной режим в зоне транзита грунтовых вод приводит к сегрегации растворенных карбонатов в мергелистом горизонте.

По особенностям морфологического строения обследованные почвы Вороно-Цнинского междуречья объединены в девять групп. Недостатком факторно-генетической классификации для диагностики выделенных групп является использование уровня грунтовых вод – величины, меняющейся как по сезонам, так и за многолетний период. Субстантивные принципы классификации почв России не позволяют дифференцировать почвы с учетом положения квазигле-евого горизонта в пределах почвенного профиля, т.е. отразить степень и источник переувлажнения. Из-за этого черноземы с промывным и грунтовым увлажнением различаются лишь на уровне подтипа по форме нахождения карбонатов в срединном горизонте (группы 6–8 против 3–4). В классификации WRB (2014) проблема разделения почв с разными источниками увлажнения решена, на наш взгляд, более удачно – учитывается характер глеевой окраски внутри и/или только на поверхности педов (приставка stagnic). Однако отнесение выделенных почв первой и шестой групп к одной классификационной единице тоже свидетельствует о необходимости дальнейшего уточнения/введения новых диагностических критериев в указанную систему.

Перспективно предложение Ф.Р. Зайдельмана, обосновавшего выделение самостоятельного типа черноземовидных оподзо-ленных глееватых почв, соответствующих условиям почвообразования при застойно-промывном водном режиме поверхностного переувлажнения. Однако требуется дальнейшая проработка и обоснование субстантивных признаков их диагностики и классификации.

Таким образом, проблема генетической диагностики исследованных почв заключается в слабой проработанности морфологических признаков, выражающих особенности водного режима почв лесостепной зоны. Причиной этому могут являться свойства почв лесостепной зоны: мощная гумусовая прокраска и нейтральная реакция среды почвенных горизонтов ослабляют цветовое проявление процессов оглеения в этих почвах (особенно в сравнении с почвами лесной и таежной зон); а также история развития почв лесостепи, связанная с существенными изменениями условий их увлажнения как в предыдущие, так и в современную эпохи почвообразования.

Преодоление указанных недостатков классификаций должно быть связано с дальнейшей разработкой морфологических и аналитических критериев диагностики водного режима почв лесостепной зоны . В качестве таких показателей могут выступать размер, плотность и положение железо-марганцевых и карбонатных новообразований в пределах почвенного профиля, коэффициент степени гидроморфизма гумусового горизонта.

Представленные сведения – лишь первые результаты исследований почвенного покрова Вороно-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности. В дальнейшем планируется сопоставить выявленное разнообразие почв с факторами их дифференциации и на основе установленных зависимостей отразить закономерности пространственной организации почвенного покрова на уровне элементарных почвенных ареалов и микроструктур.

Благодарность. Исследование выполнено при поддержке грантов РФФИ № 16-35-00539 (В.В. Грибов, Е.А. Новичкова, полевое обследование, морфологическая и аналитическая характеристика почв, генетическая диагностика почв) и № 16-35-60056 мол_а_дк (М.А. Смирнова, генетическая диагностика почв). Авторы статьи благодарят Н.Б. Хитрова за помощь в генетической интерпретации почв и их диагностику в соответствии с WRB (2014), а также администрацию ФГУП “Тамбовское” ФСИН России за заинтересованность в проведении научно-исследовательских работ.

Список литературы Диагностические свойства и классификация почв лесостепи Вороно-Цнинского междуречья Приволжской возвышенности

- Ахтырцев А.Б. Гидроморфные почвы и переувлажненные земли лесостепи и степи Русской равнины: Дис. … д. б. н. Воронеж, 1999. 383 с.

- Ахтырцев А.Б., Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П. Лугово-черноземные почвы центральных областей Русской равнины: Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1981. 174 с.

- Базилевич Н.И. Лесостепные солоди. М.: Наука, 1967. 104 с.

- Берест А.В. Тамбовская лесостепь: почва, растительность, ландшафт. Материалы к исследованию Природы. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2011. 384 с.

- Герасимов И.П. Пояснительная записка к почвенной карте М 1: 1 000 000. М.: Изд-во АН СССР, 1946.

- Зайдельман Ф.Р. Деградация богарных и орошаемых черноземов под влиянием переувлажнения и их мелиорация. М.: АПР, 2012. 212 с.

- Зайдельман Ф.Р. Процесс глееобразования и его роль в формировании почв: М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 316 с.

- Зайдельман Ф.Р., Степанцова Л.В., Никифорова А.С., Красин В.Н., Сафронов С.Б. Генезис, классификация и мелиорация черноземовидных подзолистых оглеенных почв севера лесостепи европейской России//Вестник Московского университета. Сер. 17: Почвоведение. 2014. № 2. С. 16-23.

- Зайдельман Ф.Р., Степанцова Л.В., Никифорова А.С., Красин В.Н., Сафронов С.Б., Красина Т.В. Генезис и деградация черноземов Европейской России под влиянием переувлажнения. Способы защиты и мелиорации. Воронеж: Кварта, 2013. 352 с.

- Иванова Е.Н. О распространении и генезисе лугово-черноземных почв ЦЧО//Классификация почв СССР. М., 1976. С. 104-144.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Мильков Ф.Н. Тип местности как ландшафтный комплекс и его значение для географического познания страны//Развитие и преобразование географической среды. М., 1964. С. 141-157.

- Полевой определитель почв. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Степанцова Л.В. Агрофизические свойства, гидрологический режим и диагностика черноземовидных почв севера Тамбовской низменности: Дис. … д. б. н. М., 2012. 319 с.

- Тамбовская лесостепь: природа и общество. Тамбов: Издательский дом ТГУ имени Г.Р. Державина, 2013. 320 с.

- Трубников А.В. Агроэкологическая оценка полугидроморфных структур почвенного покрова южной лесостепи Тамбовской равнины: Дис. … к.б.н. М., 2009. 155 с.

- Тумин Г.М. Почвы Тамбовской губернии. Тамбов, 1915. Ч. 1. 102 с.

- Хитров Н.Б. Глава 4. Теоретические и методические основы предотвращения переувлажнения почв, подтопления и заболачивания земель//Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии: Т.1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2013. С. 134-212.

- Gerasimova М.I., Khitrov N.B. Morphological soil description for classifying soils and interpteting their genesis, Byulleten Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchaeva. 2016. V. 86. P. 8-16 DOI: 10.19047/0136-1694-2016-86-8-16

- IUSS Working Group WRB. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. 2014.

- Karen L. Vaughan, Florence Miller, Nico Navarro, Christopher Appel, Visual Assessment of Sulfate Reduction to Identify Hydric Soils//Soil Sci. Soc. Am. J., 2016, V. 80 (4). P. 1114-1119 DOI: 10.2136/sssaj2016.02.0035