Диагностическое значение цитокинов при новообразованиях опорно-двигательной системы

Автор: Понамарев И.Р., Пучиньян Д.М., Щаницын И.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Патологическая физиология

Статья в выпуске: 4 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать диагностическую значимость неоптерина, VEGF, sICAM, sVCAM, IL-6, TNF-a и MMP-9 в определении характера опухолевого процесса при новообразованиях опорно-двигательной системы. Материал и методы. Обследованы 64 пациента с доброкачественными (44) и злокачественными (20) опухолями опорно-двигательной системы в возрасте от 18 до 65 лет. Исследовали неоптерин, VEGF, sICAM, sVCAM, IL-6, TNF-a и MMP-9 в сыворотке крови иммуноферментным методом. Результаты. Выявлено статистически значимое повышение экспрессии регуляторных молекул, в частности неоптерина (р

Злокачественные опухоли, кость, прогностическое значение, сывороточные цитокины

Короткий адрес: https://sciup.org/149135487

IDR: 149135487 | УДК: 616-006.3+616-092.6

Текст научной статьи Диагностическое значение цитокинов при новообразованиях опорно-двигательной системы

заболеваний. С каждым годом увеличивается количество больных с онкологическими заболеваниями. По данным ВОЗ, в 2018 г. во всем мире было зарегистрировано более 18 млн случаев первично диагностированных онкологических заболеваний, из них около 550 тыс. в России; злокачественные новообразования явились причиной смерти более 9,5 млн человек в мире, в том числе более 300 тыс. в России [1]. В связи с этим раннее выявление характера онкологического процесса — одна из первостепенных задач здравоохранения, так как своевременная диагностика злокачественных опухолей служит залогом успешной их профилактики и лечения больных.

До настоящего времени в мире идет активный поиск специфических и неспецифических опухолевых маркеров из числа активных участников процессов онкогенеза и метастазирования. Большинство из них применяются для выявления прогностической информации. В этом отношении особый интерес представляют неспецифические маркеры воспаления и иммунной активации, в частности иммунорегуля-торные цитокины, выступающие в роли ключевых игроков в опосредовании и координации ответа организма на опухолевые клетки и демонстрирующие прогностические возможности в оценке активности и прогрессирования онкологического процесса. Среди этих регуляторных молекул фигурируют: неспецифический биомаркер активации клеточного звена иммунитета — неоптерин; молекулы адгезии сосудистого эндотелия (VCAM — vascular cellular adhesion molecule-1) и межклеточной адгезии (ICAM — intercellular adhesion molecule-1), относящиеся к суперсемейству иммуноглобулинов, которые обеспечивают контакт лейкоцитов с эндотелием и их миграцию к патологическому очагу; провоспалительный интерлейкин-6 (IL-6) — участник регуляции воспалительного процесса и пролиферации тканей; фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF — vascular endothelial growth factor); альфа-фактор некроза опухолей (TNF-α — tumor necrosis factor-alpha) — провоспали-тельный цитокин, являющийся мощным активатором воспалительного процесса; матриксная металлопротеиназа-9 (ММР-9 — matrix metalloproteinase-9), функция которой сводится к деградации внеклеточного матрикса.

Цель: проанализировать диагностическую значимость неоптерина, VEGF, sICAM, sVCAM, IL-6, TNF-α и MMP-9 в определении характера опухолевого про- цесса при новообразованиях опорно-двигательной системы.

Материал и методы . Исследована сыворотка крови 64 пациентов с доброкачественными (гигантоклеточной опухолью, костными кистами, фиброзной дисплазией, хондромой, костно-хрящевыми экзостозами) и злокачественными (метастатическими поражениями костей, солитарной миеломой, остеогенной саркомой, хондросаркомой) опухолями опорно-двигательной системы в возрасте от 18 до 65 лет. Пациентов с доброкачественными опухолями было 44 (медиана возраста 21 год, интерквартильный интервал 19–24), со злокачественными — 20 (медиана возраста 49,5 года, интерквартильный интервал 43,4-55). Больные со злокачественными заболеваниями, как правило, поступали для проведения паллиативного хирургического вмешательства. Медиана возраста всех пациентов составила 24 года (20–41 интерквартильный интервал) в связи с преимущественным числом лиц с доброкачественными новообразованиями. Среди больных были 36 мужчин и 28 женщин.

Забор венозной крови из кубитальной вены производили в день поступления пациента в институт. Хранение полученной сыворотки осуществляли в морозильнике при –20°С до проведения планшетного иммуноферментного исследования содержания неоптерина, sICAM-1 и IL-6 методом иммунофер-ментного твердофазного анализа с использованием ридера Anthos 2020 (Австрия) и наборов для имму-ноферментного определения неоптерина фирмы IBL Hamburg (Германия), фактора роста сосудистого эндотелия — VEGF, растворимых молекул сосудистой адгезии I типа — sVCAM и межклеточной адгезии I типа — sICAM-1, человеческой матриксной металлопротеиназы-9 фирмы Bender MedSystems (Австрия), интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли — TNF-α ЗАО «Вектор-БЕСТ» (Россия). Окончательную верификацию опухолей проводили после гистоморфологического исследования биоптата или удаленной патологической ткани в соответствии с классификацией ВОЗ (Лион, 2005) [17].

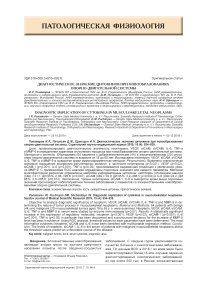

Статистическая обработка полученных численных результатов проведена с помощью пакета компьютерных программ IBM SPSS Statistics (версия 23). После проверки вариационных рядов на нормальность по Колмогорову — Смирнову и по методу Шапиро — Уилка описательную статистику выполняли непараметрическими методами с определением медианы (Me) и квартилей (25% и 75%), применяли U-критерий Манна — Уитни и χ2 Пирсона. При сравнении вариационных рядов нулевую гипотезу отвергали при статистической значимости p<0,05. В работе также использовали многофакторный анализ методом бинарной логистической регрессии. Для определения порогового значения изучаемых маркеров определяли их чувствительность и специфичность методом ROC-анализа с последующим вычислением отношения шансов с использованием индекса Юдена (чувствительность+специфичность-1). Кроме того, применяли дискриминантный анализ для расчета коэффициента канонической дискриминантной функции с целью оценки вклада отдельных цитокинов в прогноз заболевания.

Результаты . Данные по содержанию изучаемых цитокинов в сыворотке крови пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразова-

Таблица 1

Уровни неоптерина, VEGF-A, sVCАM, sICAM, IL-6, TNF-α и MMP-9 цитокинов в сыворотке крови пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями опорно-двигательной системы

|

Биомаркеры (Me; интерквартильный интервал) |

Пациенты с доброкачественными опухолями |

Пациенты со злокачественными опухолями |

Р |

|

Неоптерин, нмоль/л |

12,9 (9,9; 19,8) |

28,2 (26,3; 30,6) |

<0,001 |

|

VEGF-A, пг/мл |

222,5 (1452; 295,5) |

266,4 (236,4; 336,4) |

0,02 |

|

sVCAM, нг/мл |

763,5 (591,5; 853,0) |

686,0 (604,5; 732,0) |

0,14 |

|

sICAM, нг/мл, |

220,3 (142,9; 232,2) |

253,7 (236,4; 311,0) |

<0,001 |

|

IL-6, пг/мл |

1,8 (0,9; 3,3) |

13,8 (8,6; 56,5) |

<0,001 |

|

TNF-a, пг/мл |

1,8 (0,95; 3,4) |

2,9 (2,5; 4,4) |

0,02 |

|

MMP-9, нг/мл |

6,1 (1,7; 9,0) |

7,3 (3,5; 14,9) |

0,07 |

Таблица 2

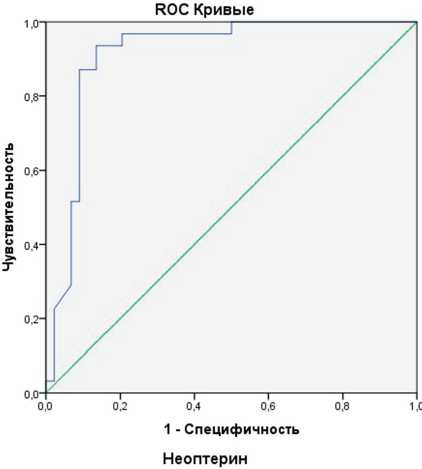

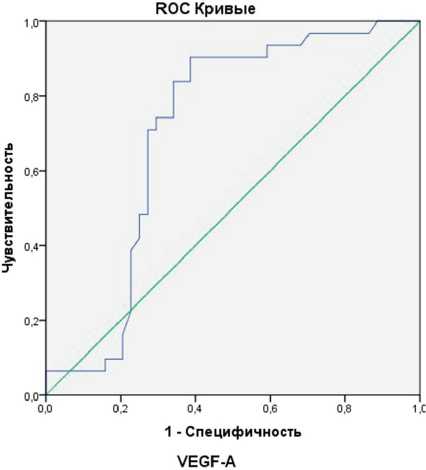

Площадь под кривыми графиков ROC-анализа методов определения содержания сывороточных цитокинов у больных с опухолями опорно-двигательной системы

|

Маркеры |

Площадь под кривой, усл. ед. |

Стандартная ошибка |

Асимптотическая ошибка |

Асимптотический 95%-й доверительный интервал |

|

|

нижняя граница |

верхняя граница |

||||

|

Неоптерин |

0,913 |

0,036 |

0,000 |

0,843 |

0,984 |

|

VEGF-A |

0,724 |

0,061 |

0,001 |

0,604 |

0,843 |

|

sVCAM |

0,411 |

0,067 |

0,193 |

0,281 |

0,542 |

|

sICAM |

0,948 |

0,025 |

0,000 |

0,899 |

0,997 |

|

IL-6 |

0,913 |

0,036 |

0,000 |

0,843 |

0,983 |

|

TNF-α |

0,724 |

0,061 |

0,001 |

0,604 |

0,843 |

|

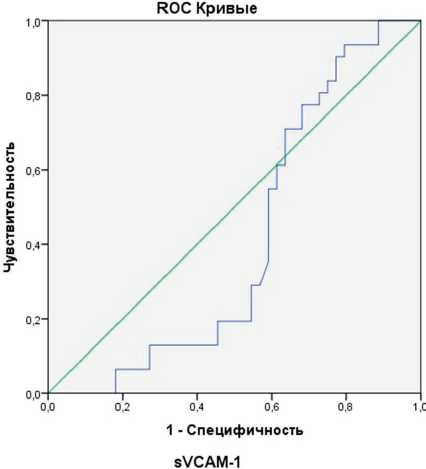

MMP-9 |

0,648 |

0,063 |

0,030 |

0,524 |

0,772 |

Таблица 3

Характеристики методов определения сывороточных цитокинов (ROC-анализ) и оценка их отношения шансов (многофакторный анализ) у больных с опухолями опорно-двигательной системы

|

Биомаркеры |

Пороговые значения |

Чувствительность |

Специфичность |

Оценка шансов |

ДИ 95% |

P |

|

Неоптерин, нмоль/л |

24 |

93,5% |

84,1% |

21,1 |

2,38–196,6 |

0,007 |

|

VEGF-A, пг/мл |

229 |

90,3% |

61,4% |

1,06 |

- |

0,303 |

|

sVCAM, нг/мл |

548 |

93,5% |

20,5% |

0,036 |

- |

0,850 |

|

sICAM, нг/мл, |

234 |

93,5% |

84,1% |

39,0 |

3,2–468,5 |

0,004 |

|

IL-6, пг/мл |

9,5 |

80,6% |

93,2% |

24,2 |

2,0–285,6 |

0,012 |

|

TNF-a, пг/мл |

2,4 |

90,0% |

63,6% |

0,11 |

- |

0,740 |

|

MMP-9, нг/мл |

7,2 |

61,3% |

65,9% |

0,099 |

- |

0,753 |

П р и м еч а н и е : ДИ — доверительный интервал.

ниями опорно-двигательной системы представлены в табл. 1.

Как видно из приведенных в табл. 1 результатов исследования, в сыворотке крови больных со злокачественными опухолями статистически значимо по сравнению с таковыми у пациентов с доброкачественными новообразованиями повышены концентрации неоптерина, VEGF, sICAM, IL-6, TNF-α, при этом наиболее существенные изменения касались трех исследуемых маркеров: неоптерина, sICAM, IL-6.

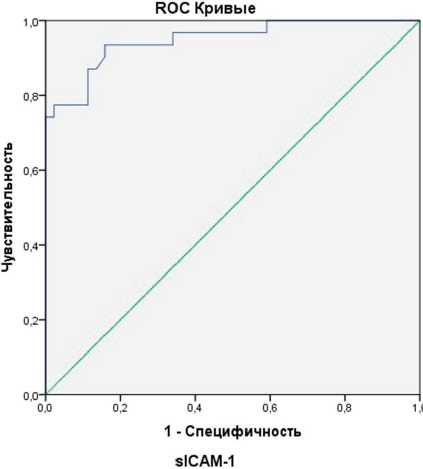

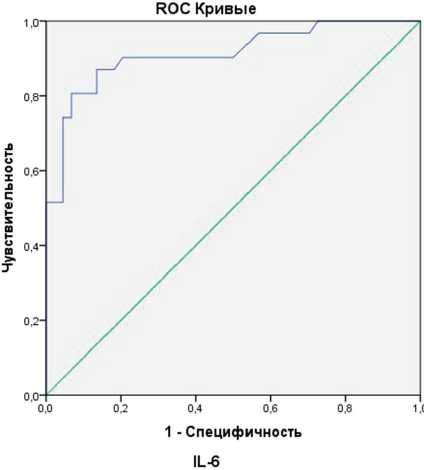

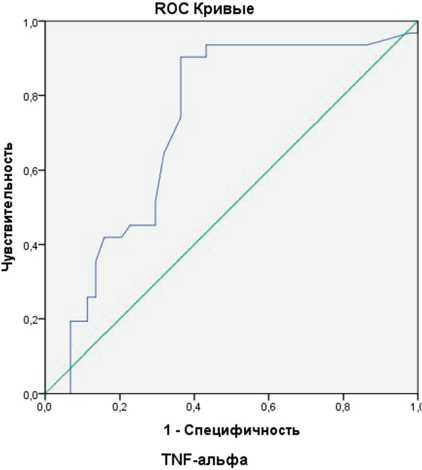

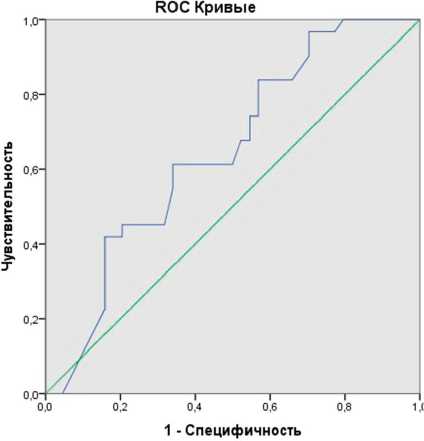

Проведенный ROC-анализ (рисунок, табл. 2) показал, что высокой информативностью обладают методы определения уровня неоптерина, sICAM и IL-6: пло- щадь под их ROC-кривыми составила соответственно 0,913±0,036, 0,948±0,025 и 0,913±0,036 усл. ед.

Представлялось целесообразным изучить чувствительность и специфичность методов определения изучаемых биомаркеров опухолевого процесса, определить пороговые значения для каждого параметра путем расчета индекса Юдена и вычисления отношения шансов (ОШ) (табл. 3).

В ходе многофакторного анализа выявлены три наиболее значимых параметра: неоптерин (ОШ=21,1; 2,38-196,6 ДИ 95%; P=0,007), sICAM (ОШ=39,0; 3,2468,5 ДИ 95%; P=0,004) и IL-6 (ОШ=24,2; 2,0-285,6 ДИ 95%; P=0,012). Эти цитокины показали и высокие значения чувствительности и специфичности.

ММР-9

Результаты оценки чувствительности и специфичности методов количественного определения цитокинов у больных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями опорно-двигательной системы (по данным ROC-анализа)

Обсуждение . Полученные результаты свидетельствуют о том, что при злокачественных новообразованиях опорно-двигательной системы по сравнению с доброкачественными статистически значимо повышается экспрессия ряда регуляторных молекул, в частности неоптерина, VEGF, sICAM-1, IL-6, TNF-α, что соответствует литературным данным [14, 15]; вместе с тем прослеживается выраженная тенденция к увеличению уровня MMP-9, что можно объяснить недостаточным объемом выборки. Нами не выявлен ответ со стороны sVCAM на злокачественную инвазию, что совпадает с результатом, приведенным в работе [14], в которой также уровни данной молекулы адгезии статистически значимо не отличались у пациентов с доброкачественными и злокачественными опухолями костной ткани. Изменение цитоки-нового профиля у пациентов со злокачественными опухолями лежит в основе применения клеточных регуляторов в качестве маркеров неопластического процесса, позволяющих оценить тяжесть заболевания и прогноз его течения. Работ, посвященных этому вопросу при опухолях опорно-двигательной системы, недостаточно для объективизации диагностической и прогностической ценности результатов изучения содержания регуляторных пептидов, участвующих в механизмах канцерогенеза и метастазирования.

В настоящем исследовании перед нами стояла задача оценить диагностическую значимость изучаемых цитокинов при злокачественных костно-хрящевых новообразованиях. С этой целью проведена оценка чувствительности и специфичности методов определения изучаемых цитокинов у данной категории больных. Следует отметить, что все пациенты со злокачественными опухолями скелета поступали в институт для выполнения паллиативной операции, что указывало на неблагоприятный исход течения онкологического заболевания. Результаты выполнения ROC-анализа показали, что наибольшую чувствительность и специфичность продемонстрировали неоптерин, sICAM и IL-6, в меньшей степени это коснулось VEGF-A и TNF-α. Были установлены пороги отсечения концентраций цитокинов, которые условно определили границы вариационных рядов, выше которых преимущественно располагались случаи, характерные для злокачественных опухолей. Для неоптерина пороговым значением оказалась концентрация, равная 24 нмоль/л; для sICAM 234 нг/мл; для IL-69,5 пг/мл; для VEGF-A 229 пг/мл; для TNF-a 2,4 пг/мл. При этом отношение шансов для неоптерина составило 21,1 (2,38-196,6, ДИ 95%); для sICAM 39,0 (3,2-468,5, ДИ 95%); для IL-624,2 (2,0-285,6, ДИ 95%), что указывает на высокую вероятность определения неблагоприятного течения злокачественного патологического процесса даже при использовании результата исследования каждого в отдельности цитокина.

Методом дискриминантного анализа вычислены коэффициенты канонической дискриминантной функции: для неоптерина он равнялся 1,605; для sICAM 1,638; для IL-61,654. Преобразование этих коэффициентов в баллы с последующим расчетом риска неблагоприятного течения онкологического процесса позволило установить, что при повышении порогового значения одного из этих цитокинов абсолютный риск неблагоприятного исхода составляет 14,3%, двух — 66,7% и трех — 100,0%.

Заключение. Цитокины sICAM, IL-6 и неоптерин имеют высокий прогностический потенциал для оценки течения злокачественных новообразова- ний опорно-двигательной системы: при достижении порогового значения и его превышении высока вероятность злокачественного течения заболевания.

Список литературы Диагностическое значение цитокинов при новообразованиях опорно-двигательной системы

- International Agency for Research on Cancer WHO ‘Cancer today’ (Globocan 2018). URL: http://gco.iarc.fr / today / data / factsheets / cancers / 39‑All-cancersfact- sheet. pdf (March 21, 2019). 2. Michalak Ј, Bulska M, Strzbaіa K, Szczesniak P. Neopterin as a marker of cellular immunological response. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2017; 71 (1): 727–36. 3. Sucher R, Schroecksnadel K, Weiss G, et al. Neopterin, a prognostic marker in human malignancies. Cancer Lett 2010; 287 (1): 13–22. 4. Dymicka-Piekarska V, Guzinska-Ustymowicz K, Kuklinski A, Kemona H. Prognostic significance of adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) and VEGF in colorectal cancer patients. Thrombosis Research 2012; 129 (4): 47–50. 5. O’Hanlon DM, Fitzsimons H, Lynch J, et al. Soluble adhesion molecules (E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1) in breast carcinoma. Eur J Cancer 2002; 38 (17): 2252–7. 6. Aydin Y, Kaplan I, Bilen Y, et al. Plasma levels of IL-6 and TNF-α in patients with esophageal cancer. Turk J Med Sci 2012; 42 (5): 762–7. 7. Sanguinete MMM, Oliveira PH, Martins-Filho A, et al. Serum IL-6 and IL-8 correlate with prognostic factors in ovarian cancer. Immunol Invest 2017; 46 (7): 677–88. 8. Wang L, Chang Y, Xu J, Zhang Q. Predictive significance of serum level of vascular endothelial growth factor in gastric cancer patients. Biomed Res Int 2016; 2016: 8103019. 9. Lin Q, Guo L, Lin G, et al. Clinical and prognostic significance of OPN and VEGF expression in patients with nonsmall- cell lung cancer. Cancer Epidemiology 2015; 39: 539–44. 10. Јawicki S, Gіaїewska EK, Sobolewska M, et al. Plasma levels and diagnostic utility of macrophage colony-stimulating factor, matrix metalloproteinase-9, and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 as new biomarkers of breast cancer. Ann Lab Med 2016; 36 (3): 223–9. 11. Han YH, Gao B, Huang JH, et al. Expression of CD147, PCNA, VEGF, MMPs and their clinical significance in the giant cell tumor of bones. Int J Clin Exp Pathol 2015; 8 (7): 8446–52. 12. Liao D, Huang H, Zhu Z, et al. Prognostic value of matrix metalloproteinase-9 in nasopharyngeal carcinoma: a metaanalysis. Minerva Med 2016; 107 (1): 54–61. 13. Wang RX, Chen S, Huang L, Shao ZM. Predictive and prognostic value of matrix metalloproteinase (MMP) — 9 in neoadjuvant chemotherapy for triple-negative breast cancer patients. BMC Cancer 2018; 18 (1): 909. 14. Babkina IV, Rousseau EYu, Soloviev YuN, et al. Content of soluble form of endothelial adhesion molecule of type 1 vessels (sVCAM-1) in blood serum of patients with bone tumors. Bone sarcomas, soft tissue and skin tumors 2012; 1: 52–4. Russian (Бабкина И. В., Руссо Е. Ю., Соловьев Ю. Н. и др. Содержание растворимой формы молекулы адгезии эндоте- лия сосудов 1‑го типа (sVCAM-1) в сыворотке крови больных с новообразованиями костей. Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи 2012; 1: 52–4). 15. Khalilova VZ, Efendiyev AM, Akhmedova GA, Ibrahimov EE. Interleukin-6 and TNF-ɑ in the serum of patients with bone tumors. Medicines of Ukraine plus 2016; (3): 75–8. Russian (Халилова В. З., Эфендиев А. М., Ахмедова Г. А., Ибраги- мов Э. Э. Интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли-аль- фа в сыворотке крови пациентов с опухолями костей. Ліки України Плюс 2016; 3: 75–8). 16. Korshunov GV, Pavlenko NN, Puchinyan DM, Shakhmartova SG. Biomarkers content in blood serum of patients with osseous neoformations. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (3): 358–61. Russian (Коршунов Г. В., Пав- ленко Н. Н., Пучиньян Д. М., Шахмартова С. Г. Содержание биомаркеров в сыворотке крови больных с новообразовани- ями костей. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (3): 358–61). 17. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D. World Health Organization Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. Lyon: IARS Press, 2005; 435 p.