Диагностика двигательных действий с применением компьютерной стабилографии у обследуемых, занимающихся спортивным ориентированием

Автор: Исаев А.П., Ненашева А.В., Маматов Э.Э., Савиных Е.Ю.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Практическая целесообразность стабилографических измерений у спортсменов представляет интерес в плане создания модульных характеристик этого вида спорта и его влияний на морфофункциональные показатели. Пространственные показатели позволяют оценивать степень функциональных изменений. Рассматривая историю вопроса о кинематике движений, необходимо сказать, что она изучена в локомоциях ходьбы. Изменение динамики в разных видах спорта требует дальнейших исследований. Действие голеностопного сустава контролирует баланс тела в основной стойке, включая по принципу обратной связи анализаторы: зрительный, проприоцептивный, вестибулярный. Ключевая система управления балансом построена на сигналах, поступающих от звеньев соединительной ткани (мышц, сухожилий, суставов и механорецепторов), а также на визуальной информации. Постурология изучает баланс тела человека в основной стойке и переходных процессах.

Компьютерная стабилография, скорость общего центра давления, площадь статокинезиограммы, показатели стабильности, индекс устойчивости, динамический компонент, коэффициент ромберга

Короткий адрес: https://sciup.org/147153106

IDR: 147153106 | УДК: 796

Текст научной статьи Диагностика двигательных действий с применением компьютерной стабилографии у обследуемых, занимающихся спортивным ориентированием

Впервые изучали процесс двигательных действий (ДД) с позиций механики для оказания помощи пострадавшему осуществил Гиппократ (460–370 гг. до н.э.) («О суставах» – 400 г. до н.э.). Аристотель, Гален, Леонардо да Винчи, Борели, Ньютон, Бернштейн, Интан, Гурфинкель и другие внесли огромный вклад в развитие физиологии двигательной активности.

Кинематика движений регистрируется в суставах как в сагиттальной, так и в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (сагиттальной, фронтальной, поперечной). Регистрация сил опоры в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: вертикальной, продольной и поперечной с расчетом амплитудно-фазовых показателей траекторий движений центра давления под стопой [2].

Совокупная соматосенсорная информация обеспечивает запас устойчивости. Центр давления определяется стабилометрически по европейскому образцу постановки стопы (пятки вместе, носки врозь). Поддержание баланса передается с голеностопного сустава на таранно-пяточный Шопаров сустав, тарза параллельная постановка стоп характерна для американских исследователей и спортсменов восточных единоборств.

Амплитуда и частота колебаний центра давления спортсменов изменяются по видам спорта. Центр тяжести тела находится несколько впереди promontorium таза и его вертикальная проекция проходит впереди от движений голеностопных и коленных суставов и позади тазобедренных. Балансировочные движения замыкаются действием трехглавой мышцы голени, выполняющей силовую работу, а большеберцовая – коррекционную. Трехглавая мышца контролирует сгибание в голеностопном суставе и разгибание. В совокупную голеностопную стратегию включается камбаловидная мышца [4]. Н.В. Денискина [1] определила ключевую роль в поддержании баланса во фронтальной плоскости мышцам бедра. В начале включаются рецепторы бедра и туловища, а потом – вестибулярного анализатора. Определяли семантику синергии (классы движений сходных по кинематическим характеристикам). Понятие стратегий включает сложные бессознательные движения или осознанные для получения необходимого результата (уровень С, Д, Е по Н.А. Бернштейну).

В поддержании баланса тела участвуют: ОДА, сенсорная система, ЦНС, зрение, проприоцепция, вестибулярная система, скелетно-мышечная система, психофизиологические звенья высшей нервной деятельности. В целом можно полагать, что в совокупности управляет движениями статокине-тическая система устойчивости человека. Она изменяется в зависимости от тотальных размеров тела, возраста, пола, спортивной квалификации, фазы адаптации, степени овладения двигательными навыками. Биологическая надежность организ- ма обеспечивается системообразующими совокупными звеньями динамичного гомеостаза.

Баланс равновесия, поз и стоек, реципрокные сокращения мышц конечностей, координация сложных ДД, инициируемых нейромоторными интеграциями, детерминируют системную регуляцию посредством статокинетических механизмов.

Спектральный анализ кровообращения позволял нам говорить о включении периферических и центральных составляющих, зависящих от положения тела. Человеческое тело в основной стойке имеет собственную частоту колебаний, которая равняется 0,3 Гц [3]. В норме амплитуда пик спектра частот имеет верхний диапазон 0,17 Гц для фронтальной плоскости и 0,13 Гц для сагиттальной. В норме спектр колебаний смещается в более высокую частотную область при обследовании с закрытыми глазами [5]. В этом случае увеличение энергии регистрируется в частотах от 0,14 до 0,66 Гц. Проба на депривацию зрения приводит к смещению спектра частот в более высокочастотную область. Германские исследователи в критике обнаружили 60 % энергии спектра частот в границах ниже 0,3 Гц [8]. Девиация ЦД снижает длину и скорость статокинезиограммы. Анализ спектра частот обладает очень высокой чувствительностью к различным воздействиям на спортсмена (БТН, среднегорье, перелеты, биоритмы, сопутствующие им).

При оценке спектра частот следует всегда учитывать величину девиаций ЦД. Большие колебания ЦД выражается в смещении вектора к низким частотам, малые девиации характеризуются большим количеством высокочастотных колебаний. Спектр колебаний во фронтальной и сагиттальной плоскостях локализован в паттерны низких частот и формируется из отдельных групп колебаний. Амплитуда сагиттальных колебаний незначительно выше фронтальных, а их мозаика представлена, соответственно, более низкочастотными колебаниями, чем фронтальные [2]. Согласно правилу соотношения амплитуды и частоты колебаний высокоамплитудные колебания являются низкочастотными, а низкоамплитудные -высокочастотными. Повторяемость результатов спектрального анализа высокая [7]. Характеристика спектра является устойчивой у данного человека, по зависимой от состояния обследуемого. Анализ колебаний ЦД характеризуется тем, что чем ниже частота колебания, тем больше его амплитуда и наоборот, чем выше частота колебания, тем ниже его амплитуда [2].

Вышеуказанное позволяет говорить об актуальности исследования и практической значимости в статической и динамической оценке профильной асимметрии, сенсомоторных изменений в обычных условиях и сенсорной депривации.

Обследовались в подготовительном периоде

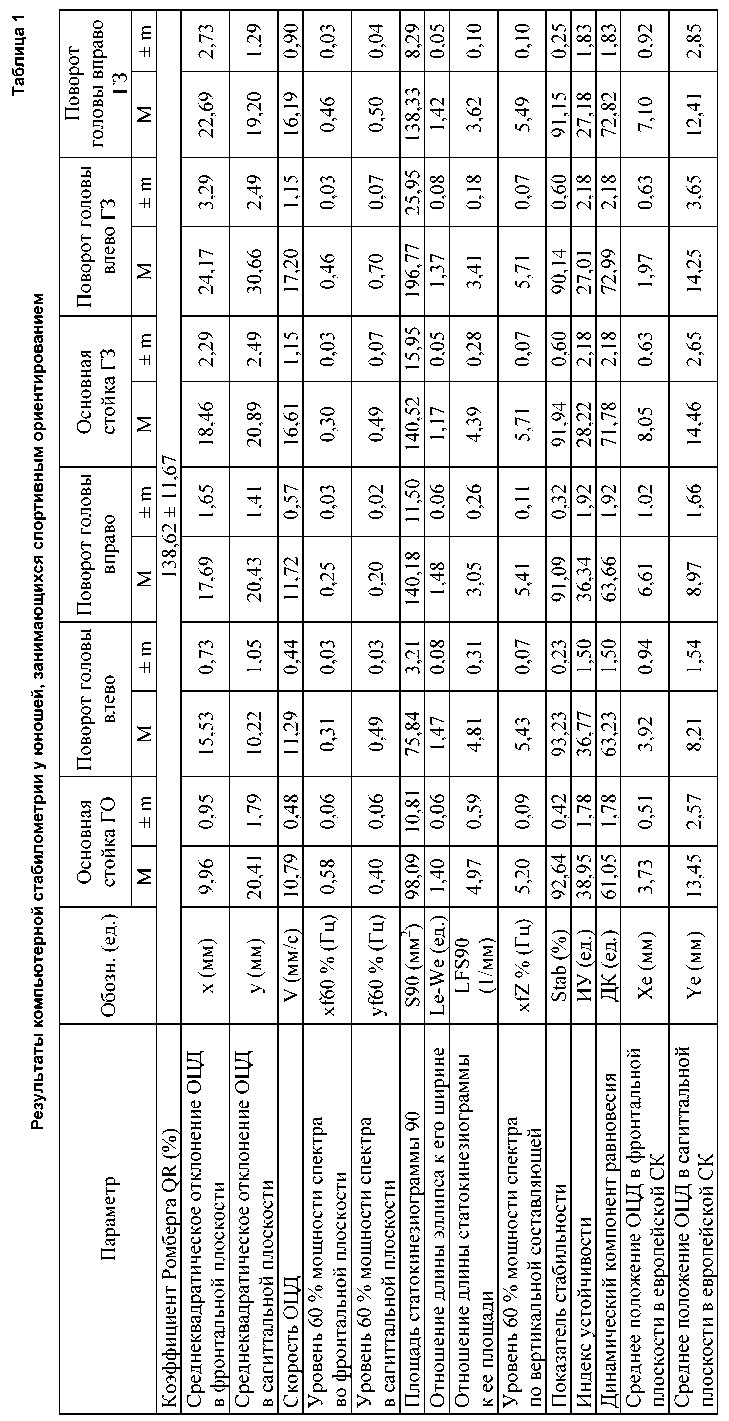

15 ориентировщиков и 16 ориентировщиц в возрасте 17-21 год, спортивной квалификации КМС, МС, МСМК. Использовался компьютерный стаби-лограф-МБН российского производства. Результаты обследования юношей представлены в табл. 1. Спортсмены обследовались в позах: основная стойка (ОС) глаза открыты (ГО) и глаза закрыты (ГЗ), а также при поворотах головы влево и вправо как с открытыми, так и закрытыми глазами. Длинот-ные и весовые характеристики обследуемых были маловариативны, что не позволило подвергать сомнению полученные стабилометрические значения. Длина тела пациента одна из морфометрических характеристик, используемых для нормирования. Колебания ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскости могут быть отнесены к длине стопы (сагиттальная), а фронтальная к базе опоры [6].

Как следует из табл. 1, среднеквадратическое отклонение (СКО) ОЦД во фронтальной плоскости обосновано в условиях основной стойки, поворотов головы вправо, влево и сенсорной депривации существенно различались в основной стойке (Р < 0,01), поворотах головы влево (Р < 0,01) и вправо (Р < 0,05). Аналогичные показатели в сагиттальной плоскости в основной стойке не изменялись. При повороте головы влево изменялись существенно (Р < 0,01), а вправо не достоверно.

Скорость ОЦД существенно повышалась в основной стойке (Р < 0,01), повороте головы влево (Р < 0,01), вправо (Р < 0,01). Уровень 60 % мощности спектра во фронтальной плоскости при открытых глазах достоверно превышало аналогичные значения при закрытых глазах. При повороте головы влево в условиях депривации уровень повысился (Р < 0,01), вправо (Р < 0,01).

Площадь статокинезиограммы (S90) в основной стойке глаза открыты статистически значимо различалась с условиями депривации (Р < 0,05). При повороте головы влево соответственно различия составляли (Р < 0,01). Сравнение поворотов головы вправо не выявило достоверных различий.

Отношение длины эллипса к его ширине в основной стойке (ГО и ГЗ) статистически значимо не различались. При повороте головы вправо различия были достоверны (Р < 0,01), а вправо существенно не различались. Отношение длины статоки-незиограммы к ее площади в основной стойке (ГО и ГЗ) различались не существенно, при повороте головы влево (Р < 0,01), вправо (Р < 0,01). Французская постурологическая шкала предполагает комплексный коэффициент по отношению к длине пути за единицу площади [3]. Сравнение полученных данных на представителях спортивного ориентирования с контролем [2] значений СКО, верхних и нижних границ доверительного интервала (+95 % и 95 %) в условиях ГО и ГЗ показало достоверно более высокие показатели у спортсменов и спортсменок.

Уровень 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей в основной стойке был существенно выше при сенсорной депривации (Р < 0,01), при повороте головы влево (Р < 0,05), вправо (Р > 0,05).

Показатель стабильности изменялся существенно в сравниваемых позах при повороте головы влево (Р < 0,01). Остальные значения достоверно не изменялись. Индекс устойчивости статистически значимо снижался в основной стойке (Р < 0,01) и при повороте головы (Р < 0,01). Динамический компонент равновесия существенно повышался в условиях сенсорной депривации соответственно (Р < 0,01).

Среднее положение ОЦД в фронтальной плоскости в европейской системе координат обнаружило наибольшие сдвиги в основной стойке (Р < 0,01). При поворотах вследствие вариабельности показателей значимых различий не выявлено. Среднее положение ОЦД сагиттальной плоскости обнаружило существенные сдвиги при повороте головы влево (Р < 0,01). Коэффициент Ромберга в настоящих исследованиях был существенно ниже контроля.

Таким образом, у юношей-ориентировщиков выявлены в СКО большие сдвиги во фронтальной составляющей. Количественное соотношение между зрительной и проприоцептивной системой баланса в основной стойке выявили различия с контролем в 165,38 ед. При этом вариабельность показателей высока. В положении ГЗ для всех перечисленных переменных наблюдалось увеличение вариабельности.

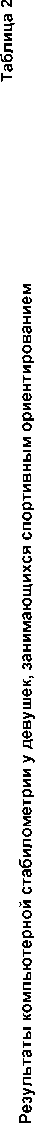

В табл. 2 представлены результаты компьютерной стабилографии девушек-ориентировщиц. Как следует из табл. 2, значения коэффициента Ромберга были больше по сравнению с юношами на 55,0 ед. и ниже контроля на 78,06 ед.

Среднее квадратическое отклонение ОЦД во фронтальной плоскости существенно различались в положении основная стойка (Р < 0,001), поворот головы влево (Р < 0,05), вправо (Р < 0,01). Показатели у девушек были ниже по сравнению с юношами в основной стойке (Р < 0,01), повороте головы вправо ГО, ГЗ (Р < 0,05). Значения среднеквадратического отклонения ОЦД в сагиттальной плоскости выявили существенные различия при повороте головы вправо (ГО, ГЗ) (Р < 0,01). По сравнению с юношами различия были в основной стойке ГО (Р < 0,01), повороте головы влево ГО (Р < 0,01), повороте головы вправо (Р < 0,05), а также ОС ГЗ (Р < 0,01), повороте головы вправо ГЗ (Р < 0,01). Скорость ОЦД, значение поворотов головы влево и вправо достоверно увеличивались в положении с ГЗ (Р < 0,01). Сравнение с юношами в положении ОС и поворотах головы не выявило существенных различий. Значение уровней 60 % мощности спектра во фронтальной плоскости в ОС различались (Р < 0,05) в положении ГО и ГЗ, повороте головы вправо (Р < 0,01). Сравнение с юношами выявило различия в показателях повороты головы влево (Р < 0,05) и вправо (Р < 0,01).

Значение уровней 60 % мощности спектра в сагиттальной плоскости у девушек выявила достоверные различия в положении поворота головы вправо (ГО, ГЗ, Р < 0,01). Сравнение с юношами обнаружило достоверные различия в положении поворота головы вправо (ГО, Р < 0,01), поворота головы влево и вправо (ГЗ, Р < 0,01). Показатели площади статокинезиограммы достоверно повышались соответственно в положениях ОС (ГО, ГЗ, Р < 0,01), поворот головы вправо (ГО, ГЗ, Р < 0,01). По сравнению с юношами различия выявлялись во всех звеньях в положении ГО и ГЗ (Р < 0,05-0,01).

Параметры отношения длины эллипса к его ширине в положениях ГО и ГЗ различались в поворотах головы влево (Р < 0,01). Сравнение с юношами выявили различия в ОС ГЗ (Р < 0,05), поворотах головы влево и вправо ГЗ (Р < 0,05). Отношение длины статокинезограммы к ее площади достоверно различалось в положениях ОС (Р < 0,01) ГО и ГЗ, поворотах головы влево (Р < 0,01), вправо (Р < 0,05). По сравнению с юношами различия были в значениях поворот головы влево ГО (Р < 0,05). Отношение длины статокинезиограммы к ее площади существенно изменялось в положении ОС ГО и ГЗ (Р < 0,01), повороте головы влево (Р < 0,01). Сравнение с юношами обнаружило различия в положении поворот головы влево ГО (Р < 0,01).

Уровень 60 % мощности спектра по вертикальной составляющей выявил значимые различия в ОС ГО и ГЗ (Р < 0,05). По сравнению с юношами различия были в положении поворота головы влево и вправо (Р < 0,05). В основной стойке с ГЗ (Р < 0,05), повороте головы влево (Р < 0,05), повороте головы вправо (Р < 0,01). Различия выявлялись у девушек в показателях стабильности (Р < 0,05) ОС. По сравнению с юношами различия были в значениях положений ОС ГО (Р < 0,05), повороте головы влево (Р < 0,01), повороте головы влево (Р < 0,05) и вправо (Р < 0,01) ГЗ. Индекс устойчивости в ОС при ГО различался с ГЗ (Р < 0,001), повороте головы влево (Р < 0,01), вправо (Р < 0,01). По сравнению с юношами различия выявлены не были.

Динамический компонент равновесия существенно возрастал в положении СЗ в основной стойке (Р < 0,01), повороте головы влево (Р < 0,01), вправо (Р < 0,01). У юношей показатели не различались с девушками. Среднее положение ОЦД в фронтальной и сагиттальной плоскостях различались значительно при открытых и закрытых глазах и, особенно, при сопоставлении данных с юношами.

Таким образом, в результате исследований получены значительные половые различия постурологических показателей, существенные различия ряда показателей с значениями контроля. Показано влияние сенсорной депривации на звенья ста-билограммы. Наиболее устойчивые оказались юноши по сравнению с девушками. Можно полагать, что полученные стабилометрические значения позволили лучше оценивать морфофункциональное состояние и вклад этих постурологических звеньев в спортивную результативность.

|

о о д & 2 Г С о я о |

8 -н |

40 Оу tn -н 3 СП 04 |

40 СП |

00 сп о" |

<о о" |

o" |

40" |

о_ о" |

04 О^ о" |

со^ о" |

40 СЧ о" |

о 40^ о" |

о 40^ о" |

о о" |

о СП |

|

|

5 |

9 4р" |

40 со" |

m tn" |

tn сп о" |

oo 40^ o" |

40 ХГ 40" tn |

со 40^ |

40 tn^ СП |

04 40^ 40" |

40 04" 00 |

40" СО |

СП со^ СП |

04 Ог |

чГ |

||

|

а м о я m о U н § о g g ” о к |

8 -н |

ОО |

40 со" |

СП tn о" |

со о^ о" |

CO o" |

00^ оо" |

со о^ о" |

tn о" |

СО о" |

04 СЧ о" |

оо °ч о" |

оо °ч о" |

40 tn^ о" |

9 со" |

|

|

5 |

40 Оу оГ |

tn со 04" СО |

40 tn tn" |

00 о" |

о о" |

со |

со^ |

04 СП |

40" |

00 со^ 04 |

00 40" СО |

СП СП |

о о" |

СЧ 7 |

||

|

Де |

8 -н |

00 |

40 ri |

СП tn о" |

со <о о" |

co CD o" |

°ч 4о" |

со о^ о" |

tn о" |

СО о" |

m о" |

00 °Ч о" |

00 °ч о" |

40 tn^ о" |

9 со" |

|

|

S |

су о" СО |

о |

СП tn" |

00 сп о" |

СП о" |

tn^ оо" |

сп^ |

со |

00 4о" |

tn 40^ 04 |

Я" °Ч 40" СО |

40 СП |

04 7 |

40 tn^ |

||

|

о м g Я “ а С о я о |

8 -н |

tn со^ |

со^ |

04 сп о" |

<о о" |

Or о" |

40 О^ |

о о" |

40 о" |

со^ о" |

04 о" |

СП СЧ |

СП сч |

tn^ о" |

о 04^ СП |

|

|

5 |

04 СП |

00 су tn" |

tn <о со" |

9 о" |

о" |

40 О^ о" СО |

40^ |

04^ со" |

40" |

о" 04 |

tn со^ tn" СП |

tn хг" 40 |

о о" |

|||

|

о м н CD о Я Рн “ и в с g о |

8 -н |

00 |

9 о" |

со о^ о" |

co о" |

СП О^ 04" |

со о^ о" |

00 о" |

о" |

tn о" |

со со^ |

СО со^ |

9 о" |

40 |

||

|

5 |

о пГ |

оо" со |

СО о© |

со о" |

co о" |

9 |

о |

СП |

40 40" |

^ о" 04 |

40 tn" СП |

пГ 40 |

7 |

00 tn^ о" |

||

|

я о о х Я )S О о ^ О |

8 -н |

о |

40 40^ о" |

00 о" |

СП о о" |

tn о о" |

04^ |

tn о о" |

о о" |

О о" |

00 о" |

tn 40^ о" |

tn 40^ о" |

tn 40^ о" |

tn |

|

|

5 |

оо 4о" |

ОО со" |

00 о" |

СП о" |

00 40 |

00 04^ |

tn" |

tn tn^ СП 04 |

04 40^ 40" СП |

СЧ СП 40 |

40 40^ |

00 о" |

||||

|

ri Я о ю О |

X |

"а |

> |

Тс о X |

о |

^ О 04 GO |

ri |

о 04 2 00 2 |

X |

5 |

ri CD |

ri CD ^ |

"а CD X |

"а CD > |

||

|

cd 8 & с |

Он О св р. cd ю 5 о Он Н Я cd Я я 'и” О X |

9 о CD Я Я (D Я о 5 Е о ® CD Ь 5 ° а-е U я |

о Я Я CD Я О § я о Е g 8 о ® S § к с Н )S & я 5 х § 5 х Н Я Я Я К CD Св Рн О U м |

о X н о о Оо X и |

св &

CD g s Я о q 5 s § Щ g X^ m |

св & X CD С ° S S Н н о о о О X 0 О н g « )S ° щ О X 2 Е О св Он о ^> И |

О 04 S 2 g. о S со CD 0 S X о Й н о X 5 8 О ч С |

CD щ S О-S а о CD X св о с S г; ч С) а S § CD S щ CD а о щ н О |

а а св & О S со CD Щ S X о Й н (D а S § S CD § щ Н CD О О с Щ CD Н CD О х |

св gn Ж X у CD Я ° к н « О Н Н 8 а5§ X® Я о | х S Я н CD Р-X (D о и ^ Я |

я н о о Я X Я Я ю св н (D X 5 Й св X О С |

я н CD О X я я 5Я о н (D О X CD 5 S |

я я CD CD X О я X св Рн Я CD Я о я а о X 5Я я X о CD Я я § я я ЕЧ |

ЗЯ о я X § я о Рн о X х и О О я ” « ё CD X ^ S’ О CD О ” G ^ В о rt о CD о и Я |

>Я О я X я S х я U 9® О О я " « ё * & О CD О ” с В о ® X о о U Я |

|

Список литературы Диагностика двигательных действий с применением компьютерной стабилографии у обследуемых, занимающихся спортивным ориентированием

- Денисина, Н.В. Изучение роли мышц голени и бедра в регуляции позы человека во фронтальной плоскости при стоянии/Н.В. Денисина//Материалы Рос. конф. по биомеханике. -1999. -№ 2. -С. 45-46.

- Скворцов, Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабилометрия/Д.В. Скворцов. -М.: Т.М. Андреева, 2007. -640 с.

- Gagey, P.M. Posturologie et dereglemens de la statition debout/P.M. Gagey, B. Welber. -Paris: Masson, 1995. -145 p.

- Horak, F.B. Central Programming of postural movements: adaptation to altered support-surface configuration/F.B. Horak, L.M. Nashner//J. Neurophysiol. -1986. -№ 55. -P. 1369-1381.

- Jansen, R.D. Power spectral and microvector frequency analysis of dynamic standing foot force patterns in a normal male subject/R.D. Jansen, D.D. Nansel, M.J. Szlazak//J. Manipulat. Physiol. Ther. -1990. -Vol. 13, № 7. -P. 361-369.

- King, M.B. Functional base of support decreases with age/M.B. King, J.O. Judge, L. Wolfson//J. Gerontol. -1994. -Vol. 49, № 6. -P. M258-M263.

- Liu, S.H. Power spectrum of the fast Fourier transform fur measurement of standing balance/S.H. Liu, D. Lawson//Aust. J. Sci. Med. Sport. -1995. -Vol. 27, № 3. -P. 62-67.

- Schaefer, K.P. Psychiatry and posturography/K.P. Schaefer, В. Kukowski, K.J. Sub//Xth Int. Symp. on Dis. of Posture and Gait. -FRG, Munchen, 1990. -P. 361-364.