Диагностика и хирургическое лечение пациентов с острым дивертикулитом ободочной кишки, осложненным перфорацией и распространенным перитонитом

Автор: Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - оценить результаты диагностики и лечения больных дивертикулярной болезнью толстой кишки (ДБТК), осложненной перфорацией в свободную брюшную полость, с развитием распространенного перитонита.

Дивертикулярная болезнь толстой кишки, перфорация дивертикула толстой кишки, распространенный перитонит

Короткий адрес: https://sciup.org/140310018

IDR: 140310018 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_80

Текст научной статьи Диагностика и хирургическое лечение пациентов с острым дивертикулитом ободочной кишки, осложненным перфорацией и распространенным перитонитом

Дивертикулярная болезнь толстой кишки (ДБТК) является распространённым заболеванием желудочнокишечного тракта (ЖКТ). Рост заболевания за последние десятилетия увеличился в 10 раз [1]. Распространенность ДБТК достигает до 30% среди населения всей популяции [2–4]. Вероятность перехода дивертикулеза в дивертикулярную болезнь составляет 5–20%. При этом у 75% боль-

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ ных развивается острый дивертикулит, а у 25% – другие осложнения. Перфорация дивертикула занимает 4 место по частоте среди причин экстренных хирургических вмешательств после острого аппендицита, перфоративной гастродуоденальной язвы и кишечной непроходимости, а так же 3 место по причинам формирования кишечных стом [5]. Перфорация дивертикула ободочной кишки в свободную брюшную полость с распространенного перитонита развивается у 20–60% пациентов, а послеоперационная летальность составляет 25–43% [6]. Летальность при воспалительных осложнениях ДБТК в течение года достигает 9,8% [7–9]. Среди причин на первом месте стоит гнойный перитонит (64%), на втором – кишечная непроходимость (20%), на третьем – образование абсцесса (19%) и на последнем – сердечно-легочные осложнения (7%) [9; 10].

Острые заболевания органов брюшной полости нередко сопровождаются развитием тяжелых осложнений, включая септический шок и полиорганную недостаточность, которые в 95–97% случаев являются основной причиной летальных исходов [16]. Несмотря на внедрение в клиническую практику новых хирургических концепций и технологий, современных антибактериальных препаратов, методов гемодинамической, респираторной, почечной поддержки и экстракорпоральной детоксикации, летальность у больных распространенным гнойным перитонитом остается высокой и доходит до 40–50%, а при присоединении синдрома полиорганной недостаточности достигает 90% [11].

Принципы выбора адекватного лечения при осложненной ДБТК, несмотря на многочисленные исследования, остаются предметом дискуссии [12]. В последнее время увеличивается количество пациентов с осложненным течением ДБТК, пролеченных с применением мининвазивных технологий. В то же время при развитии перитонита очевидна необходимость экстренного оперативного лечения. Доля таких оперированных больных в России составляет 14,3–69,5% [13; 14], что свидетельствует о разных позициях хирургической стратегии. Подбор актуальной стратегии лечения больных с осложнениями Hinchey-III, Hinchey-IV затруднен, в связи со сложностями прогнозирования неблагоприятного исхода заболевания [15]. По данным литературы даже у пациентов с распространенным гнойным или каловым перитонитом существуют перспективы для разработки новых тактических подходов [15]. Очевидно, что при выявлении симптомов перфорации ободочной кишки, на фоне ДБТК с развитием перитонита, оптимальной хирургической тактикой является обструктивная резекция по Гартману с выведением одноствольной колосто-мы [15]. Данное вмешательство остается безопасным методом для экстренного оперативного вмешательства, в том числе и у пожилых, коморбидных пациентов [15]. В последнее время появились данные о возможности наложения первичного толстокишечного анастомоза у пациентов ДБТК с генерализованным перитонитом [9]. В то же время, формирование первичного анастомоза без точной верификации дивертикулов в проксимальном и дистальном отрезках на неподготовленной кишке опасно развитием его несостоятельности.

Операция Гартмана по-прежнему широко используется при гнойном и каловом перитоните при ДБТК [15]. Однако результаты некоторых исследований свидетельствуют о связанных с этим высокой частоте развития осложнений и летальности, что стало поиском альтернатив [15]. В последние несколько лет, в качестве варианта лечения было предложено проводить лапароскопическую санацию и дренирование брюшной полости, без резекции кишки [15]. Однако эти данные не нашли широкого применения в хирургической практике в виду частых рецидивов гнойных осложнений.

В связи с этим актуальным является анализ результатов диагностики и лечения пациентов ДБТК с распространенным перитонитом, что позволит улучшить исходы лечения данной категории больных.

Цель исследования – оценить результаты диагностики и лечения больных ДБТК, осложненной перфорацией в свободную брюшную полость и развитием распространенного перитонита.

Материалы и методы

Проведено исследование с участием 115 больных, лечившихся в ГКБ СМП г. Владимира с 2014–2024 гг. по поводу ДБТК, осложненной распространенным перитонитом. Мужчин было 72 (62,6%), женщин 43 (37,3%). Средний возраст пациентов составил 56,2±11,3 лет.

Диагностика и лечение пациентов основывалась на клинических рекомендациях Ассоциации колопрок-тологов Росси по лечению дивертикулярной болезни (2024) [10].

В обязательную диагностическую программу входили: общеклинические исследования, УЗИ брюшной полости, малого таза, у женщин трансвагинальное УЗИ, КТ брюшной полости с внутривенным контрастным усилением, диагностическая эндовидеолапароскопия.

УЗИ брюшной полости выполнено у 92 (80%) больных, рентгенография брюшной полости в 85 (73,9%) наблюдениях, КТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием у 32 (27,8%) пациентов, диагностическая эндовидеолапароскопия произведена 25 (21,7%) больным.

До оперативного вмешательства пациенты проходили стандартный объем лабораторно-инструментальных обследований, при необходимости проводили лечение сопутствующих заболеваний с привлечением смежных специалистов. Наиболее часто встречались сердечнососудистые (60%), бронхолегочные заболевания (13%), либо их сочетание и сахарный диабет (18%). Все пациенты оперированы. Варианты проведенных оперативных вмешательств представлены в табл. 1.

Остроту физиологических показателей вычисляли посредством сложения баллов, полученных при оценке физических и лабораторных параметров организма.

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Табл. 1. Виды оперативных вмешательств у пациентов с ДБТК, осложненной перфорацией и распространенным перитонитом

|

Объем оперативных вмешательств |

Число больных |

|

|

абс |

% |

|

|

Обструктивная резекция сигмовидной кишки |

71 |

61,7 |

|

Обструктивная резекция сигмовидной кишки+лапаростома |

15 |

13 |

|

Обструктивная резекция нисходящей кишки |

15 |

13 |

|

Левосторонняя гемиколэктомия с одноствольной колостомой |

6 |

5,2 |

|

Левосторонняя гемиколэктомия с одноствольной колостомой+лапаростома (VAC-система) |

8 |

6,9 |

|

Всего |

115 |

100 |

Перед операцией всем больным оценивали коморбидный фон, основываясь на индексе Чарлсона, и рассчитывали анестезиологический риск послеоперационных осложнений по классификации АРАСНЕ-II, степень органной дисфункции определяли по шкале SOFA, оценку тяжести перитонита определяли по шкале Мангеймского индекса перитонита (МИП).

Больные, согласно Национальным клиническим рекомендациям по лечению дивертикулярной болезни (2024) получали стандартизированное лечение, включающее антибиотикотерапию, детоксикационную и инфузионную терапию, стабилизацию гемодинамики и других витальных функций, профилактику венозных тромбоэмболических осложнений.

Эффективность лечения пациентов оценивали на основании клинической картины послеоперационного периода, результатов инструментальных и лабораторных исследований, сроков начала работы кишечника, отделяемого по дренажам из брюшной полости, показателей внутрибрюшного давления (ВБД). УЗИ брюшной полости было ориентировано на оценке состояния кишечника, наличия свободной жидкости и объемных жидкостных образований в брюшной полости. Летальный исход зафиксирован в 10 (9%) наблюдениях.

Результаты и обсуждение

Диагностический этап

Все больные госпитализированы в экстренном порядке с клинической картиной перитонита. В сроки до 24 часов с момента заболевания поступили 38 (33%) пациента, 24–72 часа – 54 (47%) и более 72 часов – 23 (20%).

Для оценки тяжести состояния пациента при поступлении в стационар и прогноза летальности нами применялась шкала АРАСНЕ-II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation). Общий балл шкалы АРАСНЕ-II получали путем сложения баллов физиологических показателей, возраста пациентов и хронических заболеваний (Табл. 2).

Наиболее тяжелую группу составили пациенты с баллами более 26, с распространенным гнойным или каловым перитонитом, с давностью заболевания более 72 часов. Летальных исходов в данной группе было 8 (7%).

Табл. 2. Распределение больных ДБТК, осложненной перфорацией и распространенным перитонитом, по АРАСНЕ-II

|

Количество баллов по шкале АРАСНЕ-II |

Абс. |

% |

|

0–15 |

45 |

40 |

|

20–25 |

54 |

47 |

|

26–30 |

16 |

14 |

|

Всего |

115 |

100 |

Табл. 3. Распределение больных с ДБТК, осложненной перитонитом по шкале МИП

|

Количество баллов по шкале МИП |

Абс. |

% |

|

I степень |

16 |

14 |

|

II степень |

78 |

68 |

|

III степень |

21 |

19 |

|

Всего |

115 |

100 |

Табл. 4. Степень распространенности перитонита у больных с ДБТК по данным УЗИ брюшной полости

|

Распространенность перитонита |

Количество больных |

% |

|

Местный |

31 |

27 |

|

Диффузный |

46 |

40 |

|

Распространенный |

38 |

33 |

|

Всего |

115 |

100 |

Оценку тяжести перитонита определяли по шкале Мангеймского индекса перитонита (МИП) [17]. Шкала МИП предусматривает три степени тяжести перитонита: I степень – <20 баллов; II степень – от 20 до 30 баллов; III степень – >30 баллов (Табл. 3).

Наиболее тяжелую группу составили пациенты с тяжестью перитонита III степени (n-21). Это были случаи распространенного фибринозно-гнойного и калового перитонита с давностью заболевания более 72 часов, тяжелым коморбидным фоном.

Степень органной дисфункции определяли по шкале SOFA (Sequential Organ Failure Assesment) [18], которая учитывает нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, печеночной, почечной, кровеносной систем и ЦНС. По данной шкале больные разделились следующим образом: до 6 баллов – 30 (26%), от 6 до 12 баллов – 64 (56%), более 12 баллов – 21 (19%) человек.

В качестве скринингового исследования, для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики с другими острыми хирургическими заболеваниями брюшной полости выполняли УЗИ. Целью исследования было выявление свободной жидкости, локализацию ее по квадрантам брюшной полости, как предиктор степени распространенности перитонита, и оценка морфофизиологического состояния стенки кишки (Табл. 4).

Во всех наблюдениях по УЗИ определялись характерные для перитонита и ДБТК изменения стенки кишки. Проводилась УЗ-оценка перистальтики, ширины просвета кишки, толщины кишечной стенки, наличие ди-

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

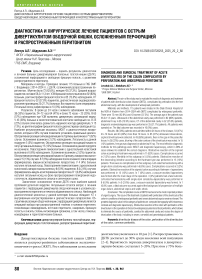

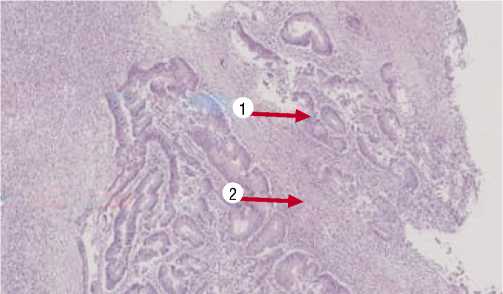

Рис. 1. Дивертикул сигмовидной кишки с перфорацией и скопление жидкости в малом тазу. 1 – «размытая» стенка дивертикула с перфорацией; 2 – свободная жидкость в малом тазу.

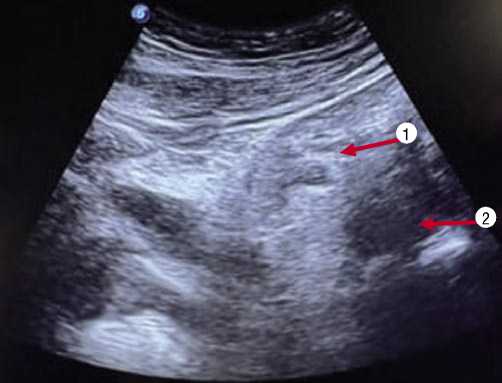

Рис. 2. Свободный газ в брюшной полости у пациента с ДБТК, осложненной перфорацией. Свободный газ (стрелка).

вертикулов, состояния околотолстокишечной клетчатки, наличие регионарных лимфоузлов.

В 65 (57%) наблюдениях были выявлены дивертикулы сигмовидной кишки с истонченной, гипоэхогенной стенкой, с локальным утолщением стенки до 2–3,5 см. У 43 (38%) больных в околотолстокишечной клетчатке определялись гиперэхогенные включения, обусловленные наличием пузырьков газа вне кишки. В 25 (22%) случаях отмечалась размытость наружного контура дивертикула, что свидетельствовало о его перфорации (Рис. 1).

Рентгенография брюшной полости выполнена в 24 (21%) наблюдениях, из них у 15 (13%) выявлен свободный газ под правым куполом диафрагмы (Рис. 2).

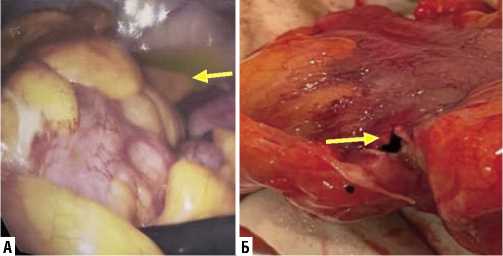

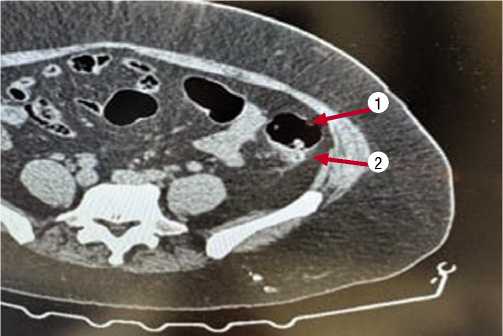

МСКТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием выполнено у 22 (20%) больных. Исследование выполнялось с целью дифференциальной диагностики рака ободочной кишки с перифокальным воспалением, псоас-абсцессом, заболеваниями органов малого таза у женщин.

В 10 (9%) наблюдениях удалось верифицировать прикрытую перфорацию дивертикула сигмовидной кишки с формированием околотолстокишечного инфильтрата, с наличием свободного газа вокруг кишки и свободной жидкости в малом тазу, по левому боковому каналу, что соответствовало интраоперационной картине диффузного фибринозно-гнойного перитонита (Рис. 3).

В 5 (5%) случаях выявлен перфоративный дивертикулит с наличием свободной жидкости в малом тазу. У 7 (6%) больных на фоне верифицированного перфоративного дивертикулита сигмовидной и нисходящей кишки определялась свободная жидкость во всех отделах брюшной полости, что указывало на распространенный характер перитонита.

В нашем исследовании МСКТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием в 79%

Рис. 3. Перфоративный дивертикулит сигмовидной кишки. Околотолстоки-шечный инфильтрат с наличием в нем пузырьков газа и жидкости (стрелка).

случаях позволяла точно выявить источник перитонита и определить степень его распространенности.

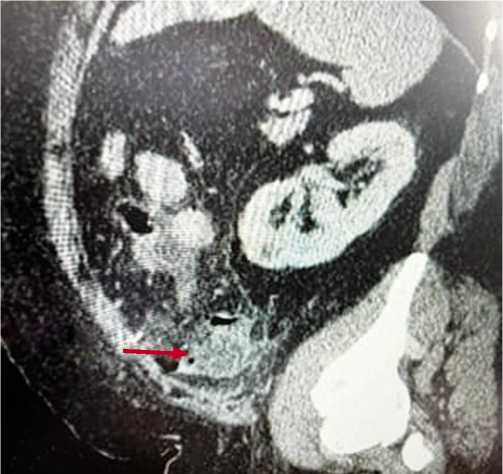

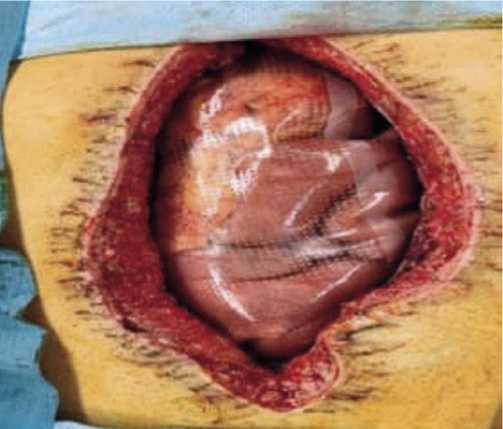

Диагностическая эндовидеолапароскопия выполнена в 18 (21%) наблюдениях. Методика использовалась в случаях, когда лабораторно-инструментальные методы диагностики не позволяли точно установить диагноз. Интраоперационно выявлялся источник перитонита, оценивалась его распространенность и характер, изменения париетальной брюшины, степень пареза тонкой кишки. Во всех случаях был выявлен перфоративный дивертикулит (Рис. 4).

Диагностическая лапароскопия позволила точно определить в 2 (2%) случаях местный перито-

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Рис. 4. Диффузный гнойный перитонит (А) на фоне перфорации дивертикула сигмовидной кишки (Б). Скопление гнойного экссудата в брюшной полости (стрелка).

нит, в 9 (8%) – диффузный фибринозно-гнойный, в 7 (6%) – распространенный фибринозно-гнойный перитонит.

Хирургический этап

Обструктивная резекция сигмовидной кишки по типу Гартмана выполнена в 71 (62%) случае. В данной подгруппе больных по шкале АРАСНЕ-II больные разделились следующим образом: 0–15 баллов – 38 (33%), 20–25 баллов – 24 (21%), 26–30 баллов – 9 (8%) пациентов. МИП у всех больных не превышал 20 баллов. В сроки до 24 часов от начала заболевания поступило 42 (37%), от 24 до 72 часов – 23 (20%), и более 72 часов – 6 (6%) больных.

Предоперационная подготовка в условиях ОРИТ была необходима в 29 (26%) наблюдениях. Объем и длительность подготовки определялся индивидуально с ориентацией на выраженность гиповолемических нарушений, тяжесть сопутствующей патологии, время от начала заболевания.

Всем этим больным при поступлении выполняло УЗИ брюшной полости. Во всех 71 (62%) случае был визуализирован участок сигмовидной кишки, с утолщенной (0,8–1,5 см), гипохогенной стенкой, с наличием в ней дивертикулов. Распространенность свободной жидкости по данным УЗИ совпадала с распространенностью перитонита интраоперационо. Во время оперативного вмешательства определяли уровень резекции кишки, в зависимости от воспалительных изменений. Особое внимание уделялось дистальному заглушаемому отделу толстой кишки, чтобы ее перитонизация не выполнялась в зоне выраженного воспаления дивертикулов. Дистальный конец сигмовидной кишки заглушали с применением сшивающего аппарата УКЛ-40 и перитонизацией капроновым швом, проксимальный в виде одноствольной сигмовстомы выводили в левой мезогастральной области. Как правило, дренирование осуществлялось тремя дренажами, с оставлением двух из них в малом тазу. Интубацию тонкой кишки зондом Миллера-Эббота выполнили 48 (67%) больным. Колостома открывалась, как правило, на вторые сутки после операции.

Осложнения возникли в 2 (2%) наблюдениях. В 1 (1%) наблюдении произошло нагноение послеоперационной раны, после проведенного консервативного лечения процесс купирован. Выписан на 20-е сутки после операции. В 1 (1%) случае, на 8-е сутки после операции произошла подкожная эвентрация, что потребовало релапаротомии, устранения эвентрации кишечника, наложения вторичных швов. Выписан на 25 сутки после операции с клиническим выздоровлением.

Летальность в данной подгруппе составила 5% (n-5). В 3 (2,6%) случаях имел место распространенный фибринозно-гнойный перитонит, с давностью заболевания более 72 часов (тяжесть по шкале АРАСНЕ-II более 25 баллом, МИП – более 30 баллов). У 2 (1,7%) имелся распространенный каловый перитонит с давностью заболевания более 3 суток. В 1 (1%) случае, на фоне коагулопатии и выраженного атеросклероза, на 2 сутки после операции произошла массивная ТЭЛА. У 2 (2%) больных, в раннем послеоперационном периоде диагностирован обширный инфаркт миокарда, у 2 (2%)-послеоперацион-ный период осложнился развитием пневмонии, на фоне ХОБЛ, что привело к декомпенсации сердечно-легочной недостаточности.

Обструктивная резекция нисходящей кишки по типу Гартмана выполнена у 15 (13%) больных. Выбор такого объема вмешательства был связан с локализацией перфоративного дивертикулита в нисходящем отделе ободочной кишки и отсутствием дивертикулов в сигмовидной и поперечно-ободочной частях.

В данной подгруппе по шкале АРАСНЕ-II больные разделились следующим образом: 0–15 баллов – 4 (4%), 20–25 баллов – 6 (6%), 26–30 баллов – 5 (5%) пациентов. МИП у всех больных не превышал 18 баллов. В сроки до 24 часов от начала заболевания поступило 6 (6%), от 24 до 72 часов – 7 (7%), и более 72 часов – 2 (2%) больных.

Предоперационная подготовка в условиях ОРИТ потребовалась 3 (3%) больным, с подключением инотропной поддержки, с давностью заболевания более 72 часов, умеренными гиповолемическими нарушениями и гипотонией. Длительность подготовки в данной подгруппе больных не превышала 2 часов.

Ввиду более «удобного» анатомического расположения нисходящего отдела ободочной кишки трудностей в выполнении ее резекции нами не зафиксировано. Назоинтестинальная интубация выполнена в 8 (53%) случаях. Дренирование брюшной полости зависело от выраженности воспалительных изменений брюшины, наличия затеков в отлогих местах брюшной полости. Осложнений в данной подгруппе не возникало.

Морфологическое исследование подтверждало наличие некроза в стенке дивертикула нисходящей кишки, покрытого местами кишечным эпителием, местами эпителий десквамирован, местами – участки с выраженным некрозом и воспалительной инфильтрацией, клетки представлены нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами, единичными многоядерными клетками (Рис. 5).

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Рис. 5. Гистологическое исследование резецированной нисходящей ободочной кишки с дивертикуламии (1) и зоной некроза с перфорацией (2).

Левосторонняя гемоколэктомия с одноствольной колостомой (ЛГКЭ) выполнена в 6 (6%) наблюдениях. В сроки до 24 часов от начала заболевания поступило 3 (3%), от 24 до 72 часов – 2 (2%), и более 72 часов – 1 (1%) больных. По шкале АРАСНЕ-II больные разделились следующим образом: 0–15 баллов – 3 (2%), 20–25 баллов – 2 (2%), 26–30 баллов – 1 (1%) пациентов. МИП у всех больных не превышал 18 баллов. Предоперационная подготовка в условиях ОРИТ была необходима в 2 (2%) наблюдениях.

По данным УЗИ брюшной полости, во всех 6 (6%) случаях был визуализирован участок левой половины ободочной кишки, с утолщенной, от 0,6 до 1,0 см, гипохо-генной стенкой, с наличием в ней дивертикулов. Распространенность свободной жидкости, так же кореллировала с распространенностью перитонита интраоперационо. По степени распространенности перитонита больные распределились: местный – в 4 (4%), диффузный – 1 (1%) и распространенный – в 1 (1%) наблюдениях.

КТ брюшной полости выполнена в 2 (2%) наблюдениях, с целью точной верификации источника перитонита. В этих случаях по данным лабораторноинструментальных исследований проводилась дифференциальная диагностика между раком левой половины толстой кишки с перифокальным воспалением на фоне дивертикулита (Рис. 6).

Во время исследования удалось верифицировать перфоративный дивертикулит нисходящей ободочной кишки и здесь же визуализирован полип толстой кишки, без признаков малигнизации. Диагностическая лапароскопия подтвердила диагноз дивертикулита с перфорацией и перитонитом.

В данной подгруппе больных интраоперационно мы столкнулись с тотальным дивертикулезом левой половины ободочной кишки, и распространением воспалительных изменений в стенке кишки вплоть до сигмовидной, что было показанием к выполнению ЛГКЭ с выведением концевой трансверзостомы. Этим больным выполнялись технически наиболее тяжелые и обширные оперативные вмешательства. Распространенность воспалительных

Рис. 6. КТ исследование при перфоративном дивертикулите нисходящей части ободочной кишки. 1 – свободный газ в параколлярном пространстве; 2 – перфорация дивертикула нисходящей ободочной кишки (подозрение на опухоль).

изменений во всей левой половине ободочной кишки вызывало трудности в выведении колостомы. С целью профилактики несостоятельности оставшихся дивертикулов колостома вскрывалась в ближайшее 24 часа после операции. Принцип дренирования брюшной полости заключался в установке дренажей во все отлогие места и околостомическое пространство. В обязательном порядке осуществляли назоинтестинальное дренирование тонкой кишки зондом Миллера-Эббота.

Осложнения возникли в 2 (2%) наблюдениях. В 1 (1%) случае произошло нагноение послеоперационной раны, после проведенного консервативного лечения процесс купирован. Выписан на 20-е сутки после операции.

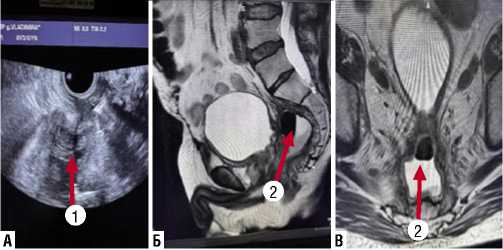

У другого больного с распространенным фибринозно-гнойным перитонитом, на 9-е сутки после операции произошла несостоятельность культи прямой кишки. По результатам трансректального УЗИ, диагностирован прекультевой абсцесс с жидкостным образованием 4 x 6 см (Рис. 7 А). При МРТ органов малого таза нам удалось выявить более точную локализацию околопрямокишечного затека (Рис. 7 Б, В).

Рис. 7. Трансректальное УЗИ (А), МРТ малого таза (Б, В.) пациента после ЛГКЭ по поводу перфорации дивертикула нисходящей кишки. 1 – жидкостное образование в проекции культи прямой кишки; 2 – околопрямокишечный затек.

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Выполнено трансректальное дренирование затека самофиксирующимся дренажем «Pig tail» Fr 8. Полость ежедневно промывали раствором антисептиков. Осуществляли фистулографический динамический контроль за объемом образования, адекватностью стояния дренажа. Дренаж был удален на 10 сутки. Пациент выписан с клиническим выздоровлением на 25 сутки. Летальных исходов в этой группе больных не было.

Обструктивная резекция сигмовидной кишки по Гартману+лапаростома выполнена в 15 (13%) случаях. В сроки до 24 часов от начала заболевания поступивших не было, от 24 до 72 часов – 7 (6%), и более 72 часов – 8 (7%) больных. По шкале АРАСНЕ-II больные разделились следующим образом: 20–25 баллов – 7 (6%), 26–30 баллов – 8 (7%) пациентов. МИП у всех больных превышал 18 баллов. Предоперационная подготовка в условиях ОРИТ была необходима в 15 (13%) наблюдениях.

По данным УЗИ брюшной полости, в 15 (13%) случаях свободная жидкость определялась во всех отделах брюшной полости, лишь у 4 (4%) удалось визуализировать участок левой половины ободочной кишки, с утолщенной, от 0,7 до 1,5 см, гипохогенной стенкой. У 6 (6%) больных отмечены расширенные петли тонкой кишки, с «маятникообразной» перистальтикой, содержащие жидкость и газ.

По степени распространенности перитонита во всех наблюдениях имел место распространенный фибринозно-гнойный перитонит. В 3 (2,6%) случаях был распространенный каловый перитонит.

В данной подгруппе, после основного этапа оперативного вмешательства и решении о необходимости программных санаций брюшной полости, концевую колостому фиксировали к коже, устанавливали дренажи в брюшную полость и ушивали только кожу. Повторные санации брюшной полости выполняли с промежутками в 24 час. Этапные санации включали снятие временных швов, оценку состояния брюшной полости, ее ревизию, эвакуацию экссудата, промывание брюшной полости 5–8 л растворами антисептиков, временное ушивание кожного покрова брюшной полости с целью профилактики компартмент-синдрома. В 11 (10%) случаях выполняли назоинтестинальную интубацию тонкой кишки зондом Миллера-Эббота. Зонд удаляли после проводимого внутрикишечного лаважа на 4–5 сутки по мере восстановления пассажа по кишечнику.

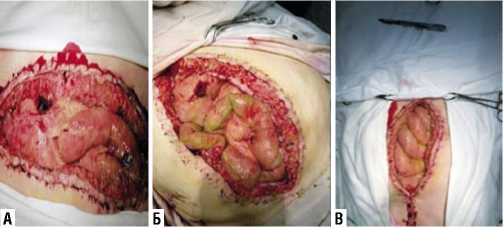

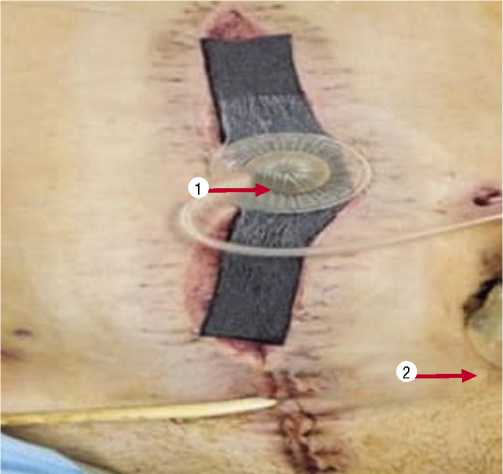

При каждой санации брюшной полости брали посев на чувствительность к антибиотикам и наличие бактерий. Критериями к окончательному закрытию брюшной полости были: прозрачный, бактериально стерильный абдоминальный экссудат, наличие перистальтики тонкой кишки, отсутствие межпетельных абсцессов, отсутствие гнойно-некротических поражений тканей органов, МИП менее 20 баллов (Рис. 8).

В 7 (6%) наблюдениях после выполнения основного этапа операции формировалась вакуум-ассистирован-

Рис. 8. Динамика состояния брюшной полости после санационных релапаротомий при распространенном каловом перитоните по причине перфорации дивертикула сигмовидной кишки. А – 1-е сутки; Б – 5 сутки; В – 9 сутки.

Рис. 9. Полимерный эндопротез-сетка для покрытия кишечника.

ная лапаростома. При установке VAC-системы (Vacuum Assisted Closure) всю брюшную полость покрывали защитным полимерным эндопротезом для реконструктивно-восстановительной хирургии «Reperen» (Рис. 9). Над защитной мембраной укладывали поролоновую губку, к которой подключали VAC-систему (Рис. 10). Устанавливали уровень давления 80 мм рт. ст. в постоянном режиме. Программную санацию и перемонтаж VAC-системы выполняли через 48 часов.

При первичном вмешательстве по результатам бактериологического посева обнаружены патогенные микроорганизмы во всех наблюдениях (n-15) (Табл. 7).

В случаях ведения лапаростомы без применения VAC-системы (n-8) потребовалось от 4 до 6 санаций. Особенностью такого ведения лапаростомы являлся вялый процесс заживление раны, более длительная продукция патологического экссудата в брюшной полости, возможность вторичного инфицирования тканей. Лапаростому закрывали во время 5–6 программной санации брюшной полости.

В случаях ведения лапаростомы с применением VAC-системы (n-7) количество программных санаций

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Рис. 10. VAC-система на лапаростоме. 1 – VAC-система по послеоперационной ране; 2 – колостома.

Табл. 7. Результаты микробной контаминации брюшной полости у больных ДБТК, осложненной перитонитом

В 4 (4%) наблюдениях наступил летальный исход. Во всех случаях причиной являлось развитие полиорганной недостаточности на фоне абдоминального сепсиса, а в 2 (2%) случаях-септический шок.

Левосторонняя гемиколэктомия с одноствольной ко-лостомой+лапаростома выполнена у 8 (6,9%) пациентов. В 6 (5,2%) случаях время от начала заболевания составило от 24 до 72 часов, более 72 часов в 2 (1,7%) наблюдениях. По шкале АРАСНЕ-II больные разделились следующим образом: 20–25 баллов – 5 (4,3%), 26–30 баллов – 3 (2,6%) пациентов. МИП у всех больных превышал 18 баллов. Предоперационная подготовка в условиях ОРИТ была необходима во всех случаях данный подгруппы.

По данным УЗИ в 8 (6,9%) случаях свободная жидкость определялась во всех отделах брюшной полости, в 5 (4,3%) удалось визуализировать участок левой половины ободочной кишки, с утолщенной, от 0,7 до 1,5 см,

Табл. 8. Результаты микробной контаминации брюшной полости у больных ДБТК, осложненной перитонитом

По степени распространенности перитонита во всех наблюдениях имел место распространенный фибринозно-гнойный перитонит. Интраоперационно у пациентов указанной подгруппы перфоративный дивертикулит располагался на границе нисходящей и сигмовидной кишки, на фоне распространенного перитонита. Показанием к выполнению ЛГКЭ с одноствольной колостомой было тотальное поражением дивертикулезом всей левой половины ободочной кишки, с множественными участками некроза стенки кишки.

По результатам бактериологического посева обнаружены патогенные микроорганизмы во всех наблюдениях (n-8) (Табл. 8).

Программные санации по стандартной методике производили в 5 (4,3%) случаях, с назоинтестинальной интубацией тонкой кишки зондом Миллера-Эббота. У этих больных лапаростому закрывали во время 6–7 программной санации брюшной полости. У 2 (1,6%) пациентов, ввиду латерализации краев апоневроза сформировалась вентральная грыжа.

В 3 (2,6%) случаях формировалась вакуум-асси-стированная лапаростома. У этих больных лапаростома была закрыта на 3–4 санационной лапаротомии. Случаев осложнений со стороны брюшной стенки не отмечалось. Заживление раны происходило вторичным натяжением. В 1 (0,8%) наблюдении наступил летальный исход на фоне прогрессирования полиорганной недостаточности, абдоминального сепсиса, септического шока.

Заключение

Осложненное течение ДБТК, ввиду ее распространенности, является серьезной проблемой ургентной хирургии. Внедрение современных методик диагностики и лечения (миниинвазивные операции под УЗИ и РТВ наведением, применение КТ и МРТ, диагностической лапароскопии) позволило улучшить результаты и качество жизни пациентов с этими осложнениями. Однако, наиболее сложным остается вопрос о лечении пациентов с перфорацией дивертикула толстой кишки в условиях распространенного перитонита и тяжелого абдоминального сепсиса. Это связано с поздним обращением

Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ДИВЕРТИКУЛИТОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРФОРАЦИЕЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ в медицинские учреждения, коморбидностью больных, тяжестью их состояния при поступлении и разноплановыми операциями, выполняемыми данной категории пациентов, приводящих к тяжелым осложнениям в послеоперационном периоде.

Больные с распространенным гнойный или каловым перитонитом в результате перфорации дивертикулов толстой кишки занимают особое место в ургентной хирургии. Наибольшей диагностической информацией у этой категории пациентов обладают: МСКТ с контрастированием и диагностическое эндовидеолапароско-пическое исследование. По нашему мнению, резекция пораженного участка ободочной кишки с выведением концевой колостомы является наиболее адекватным вмешательством, позволяющим ликвидировать источник перитонита, санировать брюшную полость и снизить степень интоксикации организма. Обструктивную резекцию ободочной кишки с перфорацией дивертикула необходимо расценивать как операцию выбора при распространенной гнойном и каловом перитоните на фоне ДБТК, в том числе у тяжелых, коморбидных и геронтологических больных. При этом лечение распространенного перитонита должно осуществляться с использованием самых современных общехирургических методик (санационные релапаротомии, VAC-система, адекватное дренирование и т.д.), применением антибиотиков широкого спектра действия и средств экстракорпоральной детоксикации в условиях реанимационного отделения.