Диагностика и институциональные механизмы преодоления оппортунизма в системе экономических отношений

Автор: Самсонов Р.А.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе методов экстраполяции и экспликации проведена диагностика воспроизводства оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур, что позволило сформулировать принципы построения институциональных механизмов его преодоления.

Диагностика, институциональные механизмы, оппортунизм, система экономических отношений, публично-властные структуры

Короткий адрес: https://sciup.org/142179295

IDR: 142179295

Текст научной статьи Диагностика и институциональные механизмы преодоления оппортунизма в системе экономических отношений

Введение. Экономическое развитие общества требует исследования фундаментальных проблем, негативно трансформирующих институты власти на уровне «социальной генетики». Соответственно, искать источники деформаций необходимо в системе экономических отношений публичновластных структур, формирующих определенные стимулы, рутины и институты [1–3].

Диагностика оппортунизма субъектов публично-властных структур в системе экономических отношений. С позиции экономического под- хода все общественные отношения могут быть сведены к комплексу взаимосвязанных и взаимообусловленных архетипов поведения субъектов. Исследования по биоэтике подтверждают врожденность не только эгоизма, но и альтруизма, связывая их с генетикой и эволюционной психологией человека через нервно-мозговые процессы [4]. Причем в реальной жизни, как показал С. Боулз [5], в экономическом поведении людей наблюдаются различные формы сочетания эгоизма и альтруизма (см. табл. 1).

Таблица 1

Классификация эксплицитных архетипов экономического поведения субъектов

|

Параметры выгод и издержек |

Личные издержки |

Личные выгоды |

|

Чужие выгоды |

Филантропия |

Конструктивизм |

|

Чужие издержки |

Деструктивизм |

Эгоизм |

В явном виде все перечисленные архетипы экономического поведения субъектов очень хорошо изучены разными науками. Но следует только перевести фокус исследования экономического поведения субъектов из эксплицитного формата в имплицитный, как начинает проявляться ряд явлений, которые скрыты от непосредственного наблюдения, что в конечном счете и не позволяет их четко и однозначно интерпретировать и верифицировать (см. табл. 2).

Таблица 2

Классификация имплицитных архетипов экономического поведения субъектов

|

Параметры выгод и издержек |

Личные издержки |

Личные выгоды |

|

Чужие выгоды |

Альтруизм |

Взаимность |

|

Чужие издержки |

Обструкционизм |

Оппортунизм |

Таким образом, было начато исследование форм и механизмов оппортунизма в системе социально-экономических отношений разного уровня.

Концепцию экономического оппортунизма первым наиболее полно сформулировал О. Уильямсон, определивший его как «преследование личного интереса с использованием коварства. Подобное поведение включает такие его более явные формы, как ложь, воровство и мошенничество, но едва ли ограничивается ими. Намного чаще под оппортунизмом подразумеваются более тонкие формы обмана, которые могут быть активными и пассивными, проявляться ex ante и ex post» [6]. По О. Уильямсону, оппортунизм – это сильная форма преследования собственных интересов, основанная на эгоизме, существующая наряду с простым следованием личным интересам (что свойственно методологическим предпосылкам неоклассической экономической теории) и слабой формой в виде послушания (методологическая предпосылка, используемая в социальной инженерии). При этом оппортунизм (лат. opportunus – «удобный, выгодный») как экономическая категория проявляется через латентное поведение (действия и бездействия) субъектов, которое связано с нарушением ими своих обязательств посредством использования информационной асимметричности в условиях наличия трансакционных издержек, что ведет к перераспределению выгод и издержек в ущерб одной из сторон трансакции.

В системе экономических отношений публично-властных структур оппортунизм выступает в качестве социальной дисфункции в мотивации и поведении субъектов, вызывая шквал негативных институциональных трансформаций. Следует отметить, что непосредственное исследование оппортунизма в чистом виде очень затруднено по причине его латентной природы – он скрыт от непосредственного наблюдения, что требует про- ведения комплексного сравнительного анализа в системе экономических отношений, тем более если рассматривать оппортунизм в иерархических структурах власти и управления, в которых существует мощная внутренняя и внешняя информационная асимметричность. Поэтому для исследования оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур предлагается использовать методы экстраполяции и экспликации путем сопоставления с другими, ранее уже известными явлениями с более или менее изученными, явными свойствами и взаимосвязями.

Оппортунизм в системе экономических отношений преломляется сквозь ее призму на различные формы в зависимости от мотивации (ориентация на результат, процесс или ресурсы) и поведения (ориентация на агентов внутри публично-властных структур или внешняя, на их клиентов и принципалов) субъектов, действующих в трансакционных режимах определенных институтов. В рамках публично-властных структур формы оппортунизма могут быть представлены в виде следующего классификационного континуума (см. табл. 3).

Таблица 3

|

Поведение |

Мотивация |

||

|

Результат |

Процесс |

Ресурсы |

|

|

Внутреннее |

Индикаторный оппортунизм |

Процедурный оппортунизм |

Бюджетный оппортунизм |

|

Внешнее |

Целевой оппортунизм |

Функциональный оппортунизм |

Финансовый оппортунизм |

Формы проявления оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур

Неоднородность оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур объясняет наличие важных закономерностей и эффектов в его воспроизводстве. Во-первых, в действительности наблюдаются ситуации, когда определенный субъект может демонстрировать оппортунистическое поведение в одной сфере экономических отношений публично-властных структур при абсолютно конструктивном выполнении своих задач и функций в других областях деятельности. Во-вторых, эффективные в одной сфере институциональные механизмы преодоления оппортунизма зачастую не дают сколько- нибудь значимого положительного эффекта или даже, наоборот, утяжеляют проблему в других сегментах институциональной структуры. В-третьих, существуют разнообразные негативные последствия и тенденции в деятельности публичновластных структур, практически не связанные между собой по источникам, условиям и факторам возникновения.

Исходя из сказанного, в каждой выявленной форме оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур могут быть логически выведены соответствующие негативные последствия (см. табл. 4).

Таблица 4

|

Поведение |

Мотивация |

||

|

Результат |

Процесс |

Ресурсы |

|

|

Внутреннее |

Фрирайдерство |

Бюрократизм |

Лоббизм |

|

Внешнее |

Формализм |

Административные барьеры |

Коррупция |

Последствия проявления оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур

Причем оппортунизм в системе экономических отношений публично-властных структур существует в виде не только умысла, но и неосторожности (легкомыслия и небрежности), формируя целый спектр поведенческих реакций.

Экономические модели оппортунизма субъектов публично-властных структур. Для исследования скрытых взаимосвязей и переменных, определяющих оппортунистическое поведение субъектов публично-властных структур, можно использовать логическую формулу (1), выведенную Д.Б. Роттером в модели локуса контроля в рамках теории социального научения [7], что позволяет прогнозировать поведение личности в различных ситуациях:

BP x , Si , Rz = f ( E x ,Rz,Si α RV z ,Si ), (1)

где B - поведение;

P – возможность;

E – ожидание;

R – подкрепление (стимулы);

V – ценность подкрепления;

S – ситуация.

Данная формула позволяет продемонстрировать потенциальную возможность как конструктивного поведения, так и оппортунистических действий и бездействий субъектов (в данном случае публично-властных структур) в определенной ситуации при условии наличия специальных подкреплений ( z ), что является функцией ожидания (с учетом прошлого опыта) данного подкрепления, следующего за деятельностью ( x ) субъектов в рассматриваемой ситуации ( i ), и ценности используемого подкрепления при названных ограничениях.

На этой основе в контексте рассматриваемых переменных может быть выведено экономикоматематическое уравнение (2) предельного дискреционного оппортунистического поведения субъекта и его сдерживания путем объединения моделей Г. Беккера [8] и Дж. Стиглера [9].

U Г Q 1^ U Г «^ i [ dQ J i [ dQ

где U. - функция полезности, характеризующая отношение к риску i -го субъекта публичновластных структур;

S - количество оппортунистических трансакций (действий и бездействий);

Q – доход от оппортунистического поведения;

F – стоимость наказания для оппортуниста;

p - доля (вероятность) невыявленного оппортунистического поведения.

Проблема состоит в том, что полученная формула отображает лишь внешние стимулы по- ведения, оставляя в стороне внутренние факторы формирования мотивации и поведения субъектов, что не позволяет корректно определить количество оппортунистических трансакций (S). Причем масштаб оппортунистических действий и бездействий задается априорно, а результаты выбора на основе уравнения влияют на параметр S, формируя эффект цикличности.

Кроме этого, если в модель добавить издержки на преодоление оппортунизма ( E ), то, как и в уравнении (3) Дж. Стиглера [10], получим предельную отдачу от использования ресурсов на борьбу с оппортунизмом при определенной оптимизации затрат ресурсов относительно некоторого уровня сохраняющихся оппортунистических трансакций:

2 d (pSQ , )/dE

Q ,

где Q’ - денежная оценка ущерба, нанесен -ного обществу оппортунизмом.

Если рассматривать оппортунизм как одну из возможных стратегий поведения [11; 12] для различных взаимодействующих акторов (учитывается вероятность проявления оппортунизма как со стороны принципалов, так и со стороны агентов), то окажется, что во многих случаях такое деструктивное поведение является экономически оправданным (см. табл. 5). Данный вывод подтверждается правилами принятия управленческих решений на основе критериев Нэша ( N ), Штакельберга ( St1 и St2 ) и др. При этом следование стратегии взаимного сотрудничества по принципу Парето ( P ), соответствующее категорическому императиву («золотому правилу» нравственности), в большинстве случаев, наоборот, выступает как исключение из правила, не позволяя в должной мере реализоваться конструктивным формам экономических отношений.

Сложность в систематической и устойчивой реализации «золотого правила» нравственности состоит в том, что люди склонны делать для себя исключения, порождающие различные формы злоупотреблений. Особенностью данной «игры» является то, что «золотое правило» нравственности в полной мере может быть реализовано лишь на индивидуальном уровне «горизонтального» взаимодействия акторов и при наличии потенциала доверия, что само по себе уже очень затруднительно для иерархических институтов власти, в которых взаимодействие изначально построено по «вертикальному» контуру и наблюдается сильная информационная асимметричность между участниками.

Таблица 5

|

Акторы |

Принципал |

|||

|

Агент |

Стратегии |

Категорический императив |

Лавирование |

Оппортунизм |

|

Категорический императив |

7, 7 [P] |

4, 8 |

1, 9 |

|

|

Лавирование |

8, 4 |

5, 5 |

2, 6 |

|

|

Оппортунизм |

9, 1 |

6, 2 |

3, 3 [N, St1, St2] |

|

Стратегии поведения акторов в системе экономических отношений [13; 14]

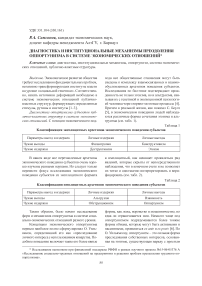

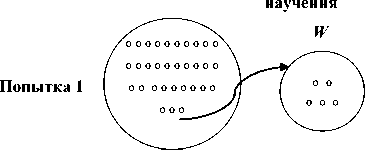

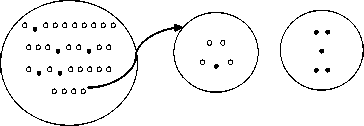

Экономико-математические модели преодоления оппортунизма на основе институциональных изменений в переключении стимульных элементов. Таким образом, объективно определить вероятность и масштаб оппортунистического поведения не представляется возможным в силу латентной природы воспроизводства оппортунизма вообще, а тем более его проявления в условиях сильнейшей информационной асимметричности в иерархии публично-властных структур. При этом в психологии по теории научения в рамках концепции выборки стимулов У. Эстеса [15] разработана модель сочетания вероятностей (4), на основе которой путем экстраполяции возможно определить вероятность той или иной реакции, связанной с оппортунистическими действиями и бездействиями субъектов власти:

Pn = π – ( π – Pi ) (1 – W ) n – 1, (4)

где Pn – вероятность искомого поведения (реакции) в n ситуациях;

π – вероятность появления определенного события;

Pi – вероятность, что стимульный элемент предобусловлен в конкретной ситуации;

W – постоянная доля стимулов (из общей выборки стимульных элементов – S ), имеющих значение для субъектов;

n – количество ситуаций.

Представленное уравнение, получившее экспериментальное подтверждение, отражает кривую научения с отрицательным ускорением величины переключения стимульных элементов с асимптотой, т.е. научение определенным правилам поведения на ранних стадиях идет быстрее, чем на поздних (см. рис.).

S Перед попыткой

Попытка 2

Полное переключение от А 1 на А 2

После попытки научения W

5 стимульных элементов (100% элементов W )

4 стимульных элемента (80% элементов W )

• Стимульный элемент, обусловленный к реакции А 1

Переход стимульных элементов из безусловного состояния в условное [16]

Будучи перенесено на проблему оппортунизма, уравнение позволяет прогнозировать сочетание вероятностей: доля оппортунистических трансакций стремится соответствовать доле появления когерентных ему стимульных элементов, что позволяет более корректно определять параметр S в уравнении (2).

Данный вывод касается и вероятности конструктивного поведения субъектов, что при наличии обратного переключения стимульных элементов на позитивные реакции способствует преодолению мотивации оппортунизма.

Для построения модели институциональных изменений было использовано уравнение, предложенное академиком РАН В.М. Полтеровичем [17] и доработанное нами с целью учета не только трансакционных издержек, но и трансакционных выгод от существования того или иного института, а также возможности оценки трансформационных издержек, лежащих в разных интервалах времени. Кстати, проблематика трансформационных затрат была сформулирована еще в начале 90-х гг. XX в. в исследованиях А.И. Губаря как эффект трансдинамических издержек [18]. В общем виде требования к проведению положительных институцио-

T

-

^1 + d У t x f ( R B - C B ) - ( R A t = 0 v

где Т - горизонт планирования институциональных изменений;

СtA – ожидаемые трансакционные издержки по обслуживанию института « A » в период t ;

RtA – трансакционные выгоды, ожидаемые актором от использования института «А » в период t ;

СtB – ожидаемые трансакционные издержки по обслуживанию института « B » в период t ;

RtB – трансакционные выгоды, ожидаемые актором от использования института « В » в период t ;

K t - ожидаемые трансформационные издержки перехода от института « A » к институту «В » в период t ;

d - норма дисконта, характеризующая предпочтение акторов во времени.

Переход от института « A » к институту « B » произойдет, если для критического числа акторов условие неравенства является релевантным, и, наоборот, как правило, не произойдет, если выполняется противоположное неравенство, в контексте действия определенных механизмов институционализации норм.

Как следует из неравенства, переход от стратегии оппортунизма к конструктивным формам отношений для акторов является экономически целесообразным при выполнении одного или нескольких из следующих условий, причем в определенных масштабах. Во-первых, происходит повышение трансакционных издержек при использовании норм, допускающих оппортунистическое пове- нальных трансформаций можно сформулировать следующим образом: нормы и правила, обеспечивающие заинтересованное позитивное включение акторов в систему экономических взаимодействий, должны формироваться с учетом издержек и бонусов, связанных с внедрением инициируемых институциональных инноваций [19].

Для перехода акторов от взаимодействия в рамках института « A » к взаимодействию в рамках института « B » необходимо, чтобы на период планирования дополнительная выгода от институциональных изменений превышала суммарные трансформационные затраты с учетом фактора времени. Математически данное условие можно записать в виде следующего неравенства:

T

-

- C A ) ) > И + d У t x K t - (5) 7 t = 0

дение в системе экономических отношений. Во-вторых, происходит уменьшение трансакционных выгод от использования норм, стимулирующих оппортунистическое поведение в системе экономических отношений. В-третьих, новые правила и рутины поведения в рамках конструктивных форм экономических отношений должны обеспечивать снижение уровня удельных трансакционных издержек. В-четвертых, требуется увеличить ожидаемые трансакционные выгоды от использования норм конструктивных форм экономических отношений. В-пятых, следует стремиться к уменьшению ожидаемых трансформационных издержек изменения норм в процессе перехода от деструктивных форм экономических отношений к конструктивным. В-шестых, в виду того что выгоды от институционализации норм конструктивных форм экономических отношений распределены во времени, а трансформационные издержки на преодоление оппортунизма, как правило, осуществляются в базовом периоде, необходимо посредством методов оптимизации рисков снижать общую норму дисконта для институциональных акторов публично-властных структур.

Выводы. Проблема преодоления оппортунизма в системе экономических отношений публично-властных структур требует дальнейшей разработки методов экстраполяции и экспликации, позволяющих вскрывать латентную природу оппортунизма, а также моделирования институциональных изменений, переключающих стимульные элементы в поведении субъектов власти.

Список литературы Диагностика и институциональные механизмы преодоления оппортунизма в системе экономических отношений

- Губарь, А.И. Институты и механизмы экономического развития/А.И. Губарь. -Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. -204 с.

- Самсонов, Р.А. Институциональный монополизм: сущность и особенности регулирования/Р.А. Самсонов//Вопросы экономики. -2007. -№1. -С. 140-143.

- Самсонов, Р.А. Экономическая теория ответственности публично-властных структур/Р.А. Самсонов//Журнал экономической теории. -2013. -№3. -С. 96-108.

- Дубинин, Н.П. Генетика, поведение, ответственность/Н.П. Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. -2-е изд. -М.: Политиздат, 1989. -351 с.

- Боулз, С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция/С. Боулз. -М.: Издательство «Дело» АНХ, 2011. -С. 106.

- Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая контрактация»/О.И. Уильямсон. -СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. -С. 97-104.

- Rotter, J.B. Social learning and clinical psychology/J.B. Rotter. -New York: Prentice-Hall, 1954. -466 p.

- Becker, G.S. Crime and Punishment: An Economic Approach/G.S. Becker//Journal of Political Economy. -1968. -P. 169-217.

- Стиглер, Дж. Оптимальное принуждение к соблюдению закона/Дж. Стиглер//Истоки: Экономика в контексте истории и культуры/гл. ред. Я.И. Кузьминов и др. -М.: ГУ ВШЭ, 2004. -С. 349-367.

- Стиглер, Дж. Оптимальное принуждение к соблюдению закона/Дж. Стиглер//Истоки: Экономика в контексте истории и культуры/гл. ред. Я.И. Кузьминов и др. -М.: ГУ ВШЭ, 2004. -С. 349-367.

- Leibenstein, H. The Prisoners Dilemma in the Invisible Hand: An Analysis of Intrafirm Productivity/H. Leibenstein//American Economic Review. -1982. -Vol. 72. -P. 92-97.

- Олейник, А.Н. Институциональная экономика/А.Н. Олейник. -М.: Инфра-М, 2000. -С. 271.

- Leibenstein, H. The Prisoners Dilemma in the Invisible Hand: An Analysis of Intrafirm Productivity/H. Leibenstein//American Economic Review. -1982. -Vol. 72. -P. 92-97.

- Олейник, А.Н. Институциональная экономика/А.Н. Олейник. -М.: Инфра-М, 2000. -416 с.

- Хегенхан, Б. Теория научения/Б. Хегенхан, М. Олсон. -6-е изд. -СПб.: Питер, 2004. -С. 226-232.

- Хегенхан, Б. Теория научения/Б. Хегенхан, М. Олсон. -6-е изд. -СПб.: Питер, 2004. -С. 226-232.

- Полтерович, В.М. Элементы теории реформ/В.М. Полтерович. -М.: Экономика, 2007. -С. 70.

- Губарь, А.И. Институты и механизмы экономического развития/А.И. Губарь. -Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. -204 с.

- Губарь, А.И. Собственность в системе социально-экономических отношений/А.И. Губарь//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2010. -Вып. 1 (14). -С. 7-12.