Диагностика и комплексное лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Автор: Тлустенко В.П., Потапов В.П., Каменева Л.А., Пятанова Е.А., Симонов А.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: повысить качество диагностики и лечения больных с болевым синдромом височно-нижнечелюстного сустава путем выбора объема диагностических и лечебных мероприятий. Материал и методы. Объектом исследования послужили 172 пациента с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Всех больных обследовали по схеме, включающей субъективные, объективные и специальные методы. Результаты. У 30% пациентов синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава обусловлен вывихом диска. По окончании лечения, проведенного по схеме, наблюдается нормализация взаимоотношения суставных элементов. Заключение. Таким образом, при подтверждении диагноза синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава необходимо назначать комплексное лечение.

Височно-нижнечелюстной сустав, комплексное лечение, оценка качества лечения, синдром болевой дисфункции

Короткий адрес: https://sciup.org/14917772

IDR: 14917772

Текст научной статьи Диагностика и комплексное лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Тел.: 8-927-720-99-42.

ная, соматическая, эндокринная и различные виды патологии [1–4].

Одним из заболеваний, провоцирующих возникновение СБД ВНЧС, является вывих внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного сустава, которое представляет собой смещение диска с поверхности суставной головки и заклинивание его между элементами височно-нижнечелюстного сустава [5].

Спазм жевательных мышц, особенно латеральной крыловидной мышцы, эмоциональное и фи- зическое перенапряжение, стрессовые ситуации приводят к парафункциям жевательных мышц и в дальнейшем к вывиху диска [6].

Большое значение в этиологии вывиха диска имеет травма суставных тканей, что наблюдается при наличии преждевременных контактов на отдельных зубах, неравномерной стертости окклюзионной поверхности и других нарушениях зубочелюстной системы [2].

Цель: повышение качества диагностики и лечения больных с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава путем выбора объема лечебных мероприятий на основании оценки функциональных нарушений зубочелюстной системы и общего состояния больных.

Материал и методы. Проведен анализ результатов диагностики и лечения 172 больных с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, поступивших на базу кафедры ортопедической стоматологии Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) в государственном бюджетом учреждении здравоохранения Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 3» (главный врач — д-р мед. наук, проф. В. П. Тлустенко), из них 80% женщин и 20% мужчин в возрасте от 19 до 45 лет. Всех больных обследовали по схеме, включающей субъективные, объективные и специальные методы (изучение диагностических моделей, окклюзиография, регистрация движений нижней челюсти, компьютерная томография, электромиография).

Диагностические модели изучали антропометрическим методом. Оценивали зубы, зубные ряды, вид прикуса, окклюзионные контакты . Определяли сторону смещения нижней челюсти, характер окклюзионной кривой, суперконтакты, участки, вызывающие блокировку движений нижней челюсти.

Окклюзиографию проводили всем пациентам в центральной, передней и боковых окклюзиях для изучения характера смыкания зубов и зубных рядов. Для этого применяли шаблоны из базисного воска, которые получали при помощи нашего устройства.

У всех больных регистрировали движения в трех направлениях: вертикальном, сагиттальном и транс-верзальном. Регистрация движений проводилась из положения центральной окклюзии — для выявления преждевременных контактов зубов-антагонистов и, с минимально разобщенными зубными рядами, — для выявления изменений в элементах ВНЧС и жевательных мышцах.

Спиральную компьютерную томографию (СКТ) проводили на спиральном многосрезовом томографе фирмы GE Light Speed (США). Анализ СКТ на сагиттальной реконструкции в положении «рот закрыт» проводили по схеме [7]. На сагиттальных реконструкциях в положении «рот открыт» изучали структурные изменения и расположение суставной головки по отношению к суставному бугорку, степень дислокации головки нижней челюсти.

Исследование биоэлектрической активности жевательных мышц проводилось на четырехканальном адаптивном электромиографе для стоматологических исследований «Синапсис» фирмы «Нейротех» (г. Таганрог, Россия). Для изучения функциональных изменений у больных с патологией ВНЧС проводилось глобальное исследование передних пучков височных и собственно жевательных мышц одновременно с двух сторон. Регистрировали биопотенциал покоя, применяли максимальное сжатие челюстей в положении центральной окклюзии, после чего приступали к разжевыванию миндального ореха.

После проведения обследования у 30% больных с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава было выявлен вывих внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного сустава. Этих больных разделили на две группы: контрольную (25 человек) и основную (37 человек). В контрольной группе пациентов лечили по общепринятой методике, которая включала санацию полости рта, массаж жевательных мышц, миогимнастику, выравнивание окклюзионной плоскости, рациональное протезирование. Пациентов основной группы лечили по нашей методике.

Результаты. На основании данных, полученных при обследовании 62 пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обусловленного вывихом диска, выявили наиболее характерные жалобы: щелканье, возникающее внезапно при открывании рта на 2–3 см, ограничение открывания рта; боль при опускании нижней челюсти. Давность начала заболевания у 74% больных от 1 до 5 лет, лишь 26% обратились за помощью на 2–7-й день после первого блокирования сустава. Из анамнеза выяснили, что у 100% пациентов неоднократно возникало ощущение препятствия в ВНЧС при движениях нижней челюсти. Выявили, что у 82% больных преобладало длительное одностороннее жевание и вредные привычки. Стрессовые ситуации испытывали 5% пациентов с гипертонусом жевательных мышц и бруксизмом. Психические расстройства, спровоцировавшие вывих диска, диагностировали у 3% пациентов. При объективном обследовании: открывание рта с девиацией у 10% пациентов; с дефлексией в больную сторону у 90%. Интактные зубные ряды наблюдали у 57% больных; частичное отсутствие зубов у 43%, при этом с вторичной деформацией окклюзии у 25%. Ортогнатический прикус имели 87% пациентов, глубокое резцовое перекрытие 13%. При пальпации ВНЧС и латеральной крыловидной мышцы на пораженной стороне боль выявили у всех обследованных .

На основании изучения диагностических моделей и окклюзиограмм выявили супраконтакты в боковых окклюзиях у 64% пациентов, в передней у 21 % с вертикальным перемещением зубов и у 15% больных с интактными зубными рядами.

У 100% пациентов амплитуда движений нижней челюсти в контакте с зубами-антагонистами в здоровую сторону была меньше нормы в 4 раза, а в больную на 11,1%, вперед на 24,4%; с минимально разобщенными зубными рядами в здоровую сторону меньше нормы на 27,6%, а в больную всего на 12,6%, вперед на 24,2%. На основании этого можно сделать вывод о том, что внутри сустава имеется механическое препятствие — блокированный диск, ограничивающий движения.

По данным компьютерной томографии, в косой и фронтальной проекциях у 86% больных с вывихом внутрисуставного диска в положении «рот закрыт» и «рот открыт» контуры суставных поверхностей четкие, ровные, деструктивных изменений костной ткани не выявлено, а у 14% обнаружили морфологические изменения костеобразующих элементов сустава.

При электромиографическом (ЭМГ) исследовании у 86% больных с вывихом диска изменений собственно жевательных и височных мышц не обнаружили. При максимальном сжатии челюстей суммарная биоэлектрическая активность (БЭА)

собственно жевательных мышц составляла: справа 338±16,25 мкВ; слева 355±17,21 мкВ; височных: 296±15,20 мкВ и 299±16,22 мкВ соответственно. БЭА мышц в состоянии относительного физиологического покоя не отличалась от нормы.

После подтверждения диагноза приступали к лечению. В группе сравнения (25 человек) пациентов лечили по общепринятой методике, которая включала санацию полости рта, массаж жевательных мышц, миогимнастику, выравнивание окклюзионной плоскости, рациональное протезирование. Пациентам основной группы (37 человек) проводили комплексное лечение.

Для устранения боли и спазма в латеральной крыловидной мышце всем пациентам вводили раствор анестетика [8]. После анестезии осуществляли мануальное вправление диска. Для этого необходимо было встать позади больного, большой палец правой руки установить на жевательные поверхности нижних боковых зубов, а остальные пальцы — на тело нижней челюсти на стороне поражения. Просили больного удерживать нижнюю челюсть в расслабленном состоянии. При этом вибрирующими движениями дополнительно расслабляли жевательные мышцы, отводили нижнюю челюсть вниз и в здоровую сторону. Эту манипуляцию повторяли до возвращения диска в физиологическое положение. Контролем являлись: свободное открывание рта без девиации (дефлексии); множественные контакты между зубами-антагонистами. Таким образом устранили вывих диска 26% больных, которые обратились в первые сутки (до 3 дней) после возникновения заболевания. Для предотвращения рецидива заболевания пациентам рекомендовали ограничить боковые движения нижней челюсти, соблюдать диету (прием мягкой пищи) и выполнять миогимнастику в течение 2–3 месяцев.

Остальным 74% назначали курс анестезий (по 10 на больную сторону через 1 день). Вправление проводили по описанной ранее методике. После десятого сеанса анестезии и мануального вправления 70% больных восстановили физиологическое положение диска, но 4% пациентов не удалось этого сделать, и они были направлены на хирургическое лечение.

После вправления вывиха диска 57% пациентов с интактными зубными рядами выполнили избирательное пришлифовывание зубов с преждевремен- ными контактами. Движения нижней челюсти стали плавными, скользящими. Протезирование съемными и несъемными конструкциями провели 43% пациентов. 5% пациентов с длительными хроническими стрессами назначили прием седативных препаратов (настой мяты, мелиссы, валерианы) в течение месяца. 3% больных с психическими расстройствами назначили антидепрессанты и нейролептики под контролем врача-психиатра (амитриптилин по 25 мг 2 р./ день; феварин по 100 мг 1 р/день; аминазин по 100 мг 1р/день) от 2 недель.

Кроме того, всем пациентам рекомендовали физиотерапевтические процедуры (электрофорез лекарственных веществ, лазеротерапию, массаж околоушно-жевательной области по 10 сеансов). После лечения пациенты являлись на контрольный осмотр (через 1, 3 и 6 месяцев). У 96% получен положительный результат.

В качестве примера приводим выписку из И. Б. № 1112 больной К., 17 лет. Поступила на кафедру ортопедической стоматологии с жалобами на щелканье в ВНЧС при открывании рта на 25 мм, более выраженное слева, затрудненное пережевывание пищи. Ранее боли появлялись при жевании твердой пищи. Появление щелканья связывает с началом обучения в вузе, когда приходилось произносить некоторые звуки при изучении английского языка. Впервые щелканье появилось 3–4 недели назад, и было такое состояние, при котором нижняя челюсть «не могла опускаться до конца и зубы плотно не смыкались». Больная была вынуждена проводить движения нижней челюстью, удерживая область пораженного сустава пальцами, чтобы диск «встал на место» и зубы плотно сомкнулись. Жевание происходило в основном на левой стороне.

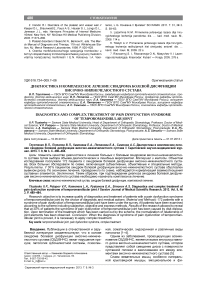

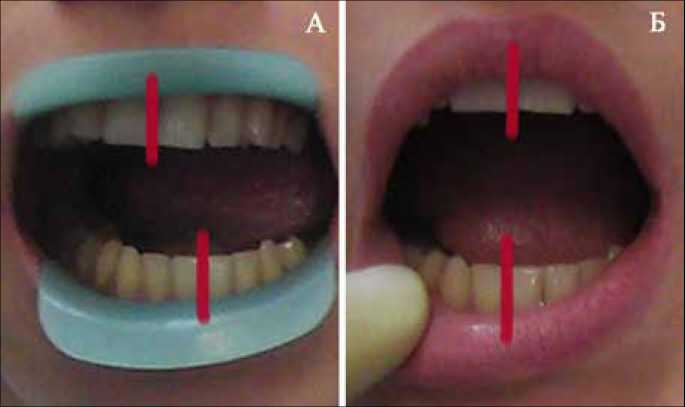

При внешнем осмотре патологии не выявили, щелканье определялось при опускании нижней челюсти на 25–32 мм с двух сторон, более выраженное слева. Пальпация собственно жевательных, височных мышц безболезненная, латеральной крыловидной мышцы слева резко болезненна. ВНЧС слева более болезненный, чем справа, движение мыщелковых отростков асинхронное. Открывание рта на 32 мм, со смещением нижней челюсти влево на 4 мм (рисунок).

Пациентка К., 17 лет (И.Б. № 1112): А – до лечения (при открывании рта нижняя челюсть смещалась влево); Б – после лечения (при открывании рта нижняя челюсть смещалась плавно в вертикальном направлении)

Прикус ортогнатический с глубоким резцовым перекрытием, нижняя межрезцовая линия совпадала с верхней, перекрытие нижних зубов верхними на 1/3. Контакт между боковыми зубами с двух сторон по первому классу Энгля, щечные бугры верхних перекрывали одноименные бугры нижних, отсутствовали третьи моляры. При окклюзиографии, проведенной во время отсутствия блокирования, выявили групповое ведение и суперконтакты 47-го зуба на балансирующей стороне.

Амплитуда движений нижней челюсти в контакте с зубами-антагонистами незначительно уменьшена по сравнению с нормой: вправо 9,2 мм; влево 9,3; вперед 7,9 мм, а с минимально разобщенными зубными рядами составила: вправо 9,3 мм; влево 9,1 мм; вперед 8,0 мм, что незначительно меньше нормы. Это указывало на отсутствие серьезных изменений функциональной окклюзии и морфологических нарушений в ВНЧС.

На СКТ-реформатах в косой проекции с закрытым ртом имелось сужение верхне-задних суставных щелей, более выраженное слева: D1=3,0 мм; D2=1,3 мм; D3=1,3 мм; D4=10,0 мм; D5=3,1 мм; справа: D1=1,7 мм; D2=1,4 мм; D3=1,8 мм; D4=10,8 мм; D5=3,4 мм. Морфологических изменений со стороны костных элементов ВНЧС не выявили.

Электромиографическое исследование показало незначительное снижение БЭА собственно жевательных и височных мышц с левой стороны при максимальном сжатии челюстей. БЭА мышц в состоянии относительного физиологического покоя соответствовала норме.

На основании вышеизложенного поставили диагноз: «Левосторонний вывих диска ВНЧС». Назначили лечение. Объяснили необходимость постоянного контроля за нижней челюстью при жевании твердой пищи и произношении некоторых звуков на занятиях в вузе. Назначили покой. Обучали больную использовать нижнюю челюсть в пределах, которые не вызывали щелканье и боль. Назначали миогимнастику, включающую комплекс упражнений, которые необходимо проводить по 15–20 раз каждое. Все упражнения просили проводить медленно, плавно, без дискомфорта в суставе. С целью снятия боли и спазма в наружных крыловидных мышцах провели двустороннюю блокаду двигательных ветвей — 5 сеансов. Сошлифовали скаты язычных бугорков 47-го зуба на балансирующей стороне. Пациентка находилась под наблюдением и являлась для контроля раз в две недели. Контроль качества лечения осуществили через 6 месяцев. Провели регистрацию движений нижней челюсти: при этом нижняя челюсть опускалась на 43 мм, смещение в контакте с зубами-антагонистами составило: вправо 9,3 мм; влево 9,6 мм; вперед 7,9 мм, а с минимально разобщенными зубными рядами: вправо 9,3 мм; влево 9,9 мм; вперед 8,7 мм.

Пациентка находилась под наблюдением в течение 1,5 года, открывание рта плавное, без боковых смещений, расстояние между центральными резцами верхней и нижней челюсти 43 мм. Получен стойкий терапевтический эффект.

Обсуждение. На основании проведенных исследований выявили наиболее характерные жалобы: щелканье и боль при опускании нижней челюсти. У 100% пациентов возникало ощущение препятствия в ВНЧС при движениях нижней челюсти с преобладанием одностороннего жевания. На основании изучения диагностических моделей и окклюзиограмм выявляли супраконтакты в передней и боковых окклюзиях. У 100% пациентов амплитуда движений нижней челюсти в контакте с зубами-антагонистами в здоровую сторону была меньше нормы в 4 раза, т.е. внутри сустава имеется механическое препятствие — блокированный диск, ограничивающий движения. По данным компьютерной томографии, у 86% больных с вывихом внутрисуставного диска в положении «рот закрыт» и «рот открыт» изменений костной ткани не выявлено, а у 14% обнаружили морфологические изменения костнеобразующих элементов сустава. При ЭМГ-исследовании у 86% больных с вывихом диска изменений собственно жевательных и височных мышц не обнаружили.

Заключение. Таким образом, основываясь на данных обследования 175 пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 62 пациентам был выставлен диагноз: «Вывих внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного сустава». 37 из них назначили комплексное лечение. Вначале проводили анестезию латеральной крыловидной мышцы. В первое посещение нормализацию взаимоотношений суставных элементов восстановили 26% пациентов. От трех до десяти сеансов потребовалось для вправления диска 70% больных. Одновременно всем назначили миогимнастику и физиотерапию, 56% пациентов провели избирательное пришлифовывание. Седативные препараты назначили 5% пациентов, антидепрессанты и нейролептики под наблюдением психотерапевта 3% больных. Для предотвращения рецидива заболевания рекомендовали соблюдать диету, ограничивать открывание рта и регулярно проводить миогимнастику.

Список литературы Диагностика и комплексное лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

- Потапов В. П. Системный подход к обоснованию новых методов диагностики и комплексному лечению больных с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава при нарушении функциональной окклюзии: дис.... д-ра мед. наук. Самара, 2010. 321 с.

- Хватова В.А. Клиническая гнатология. М.: Медицина, 2007. 296 с.

- Licini F., Nojelli A., Segu М., Collesano V. Role of psychosocial factors in the etiology of temporomandibular disorders: relevance of a biaxial diagnosis//Minerva Stomatol. 2009. Vol. 58 (11-12). P. 557-66

- Okeson, J.P. Management of temporomandibular disorders and occlusion. St. Louis, Missouri: Mosby, 2003. 671 p.

- Потапов В. П., Потапов И. В., Садыков М.И. Клиническая картина и методы лечения больных с вывихами внутрисуставного мениска//Институт стоматологии. СПб., 2008. № 4. С. 62-64

- Петросов Ю. А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Краснодар: Совет. Кубань, 2007. 304 с.

- Семкин В. А., Рабухина Н.А. Дисфункция височно-ниж-нечелюстных суставов (клиника, диагностика и лечение). М.: Новое в стоматологии, 2000. 53 с.

- Егоров П.М., Карапетян И. С. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. М.: Медицина, 1986. 128 с.