Диагностика и лечение атипичной параганглиомы шеи

Автор: Батрашов В.А., Ветшев П.С., Сергеев О.Г., Юдаев С.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140187734

IDR: 140187734 | УДК: 616.743-006.488-07-08

Текст краткого сообщения Диагностика и лечение атипичной параганглиомы шеи

Параганглиомы головы и шеи или опухоли гломуса – это нейроэндокринные опухоли, источником которых являются параганглионарные клетки, мигрировавшие в период внутриутробного развития из нервного гребня и находящиеся в близких взаимоотношениях с ганглионарными клетками вегетативной нервной системы.

Их можно подразделить на 2 группы: симпатические и парасимпатические. Ранее они описывались как хемодектомы, или опухоли гломуса, однако термин «параганглиома» является более предпочтительным. В настоящее время параганглиомы классифицируются согласно их анатомической локализации, например, каротидная параганглиома, югулярная параганглиома, вагальная параганглиома и так далее.

В области головы и шеи параганглиомы, как правило, исходят из каротидного тельца, тимпанического сплетения, яремной луковицы, вагальных и симпатических ганглиев. Наиболее частым местом локализации параганглиом на голове и шее является бифуркация общей сонной артерии. Каротидные параганглиомы обычно представляют собой опухолевидное образование в области шеи. Обычно параганглиомы характеризуются медленным ростом и бессимптомным течением, что является одной из причин их поздней диагностики (чаще после 50 лет). Увеличиваясь в размерах, опухоль может распространяться вдоль сонных артерий с вовлечением в патологический процесс расположенных рядом нервов, включая блуждающий, подъязычный нервы, симпатический ствол. Именно с этим связана клиническая симптоматика заболевания: головные боли, боли в области шеи, головокружение, осиплость голоса, першение в горле, дисфагия, синдром Горнера-Клода Бернара, нарушение слуха.

Клиническое наблюдение

Пациент Т., 36 лет, поступил в отделение сосудистой хирургии НМХЦ им. Н.И. Пирогова в июне 2007 г. с жалобами на наличие опухолевидного образования в левой половине шеи, дисфагию. Данное образование отмечалось у пациента в течение нескольких лет, при этом за последние несколько месяцев отмечено увеличение опухоли в размерах.

При физикальном обследовании определялось опухолевидное образование размером 6x4 см, с гладкой поверхностью, плотно-эластической консистенции, безболезненное, малоподвижное.

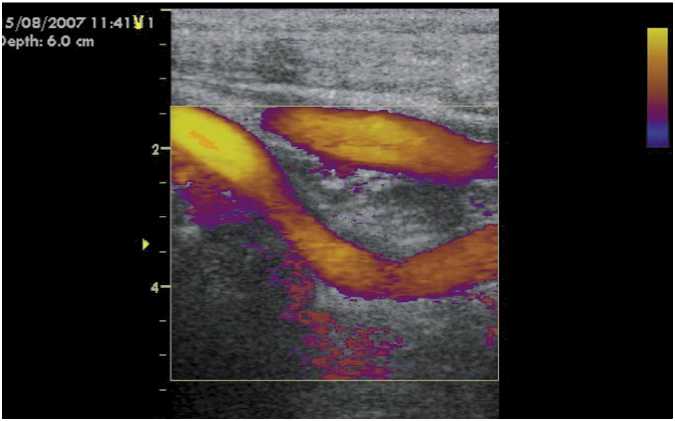

Рис. 1. Дуплексное сканирование сонных артерий

По данным ультразвукового дуплексного сканирования внечерепных отделов брахиоцефальных артерий в левой подчелюстной области было выявлено округлое образование, в капсуле, размерами 62x41x37 мм, со слабой васкуляризацией по стенкам и в центре опухоли, не связанное с сонными артериями. Образование принадлежит к латеральной стенке левой каротидной бифуркации и передне-латеральной стенке проксимальной порции левой внутренней сонной артерии. Также отмечалась С-образная извитость левой внутренней сонной артерии, вызванная механическим сдавлением объёмным образованием (рис. 1).

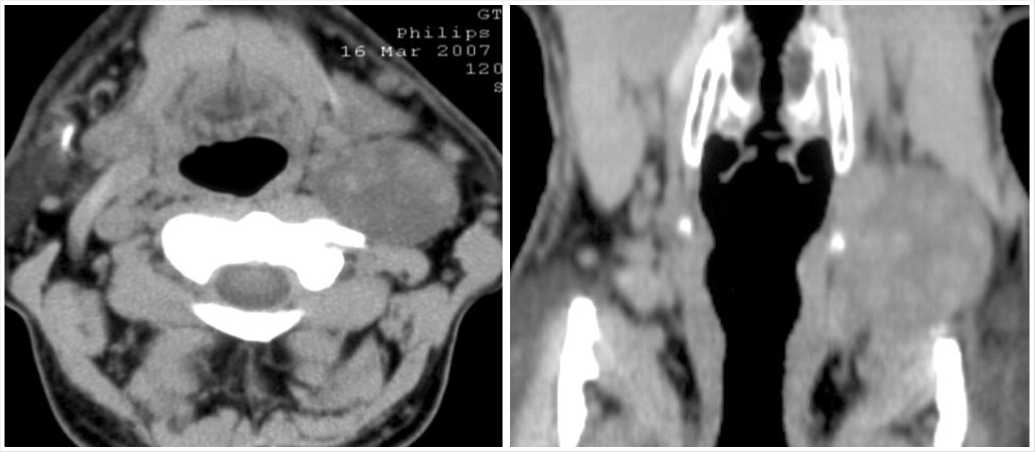

При компьютерной томографии было подтверждено наличие объемного образования с участками повышенной (54 ед.) и пониженной (30 ед.) плотности (рис. 2). Образование раздвигает окружающие ткани и оттесняет левую подчелюстную слюнную железу кпереди.

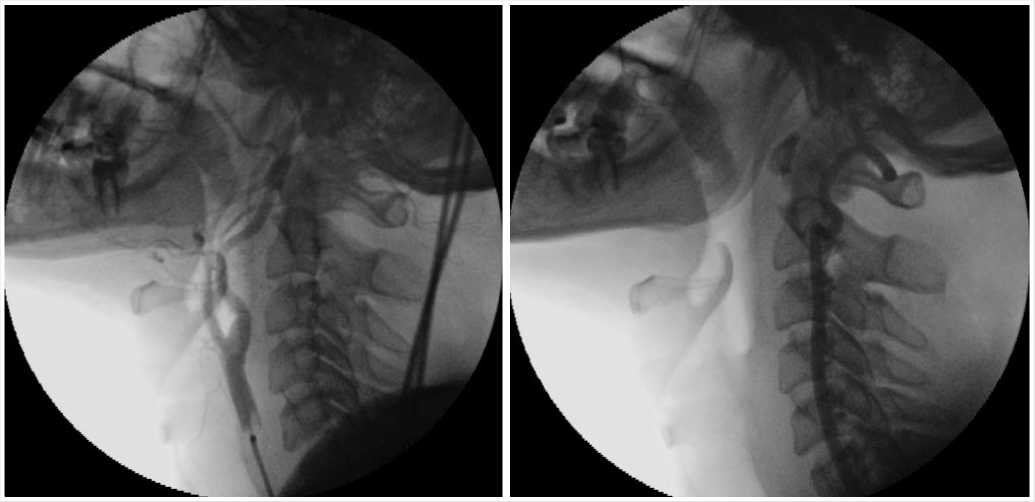

С целью уточнения особенностей кровоснабжения опухоли, а также решения вопроса о возможной эмболизации питающих опухоль сосудов была выполнена ангиография дуги аорты и брахиоцефальных артерий. При ангиографическом исследовании было выявлено слабо васкуляризованное образование, вызывающее перегиб левой внутренней сонной артерии в первом сегменте (рис. 3). Учитывая отсутствие крупных питающих опухоль сосудов, селективная эмболизация не выполнялась.

Учитывая, что по данным литературы консервативное лечение параганглиом шеи неэффективно, пациенту была выполнена радикальная операция: удаление опухоли средней трети шеи слева.

Техника операции

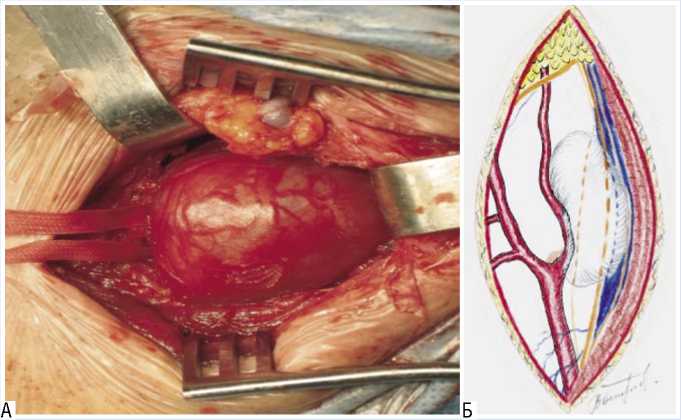

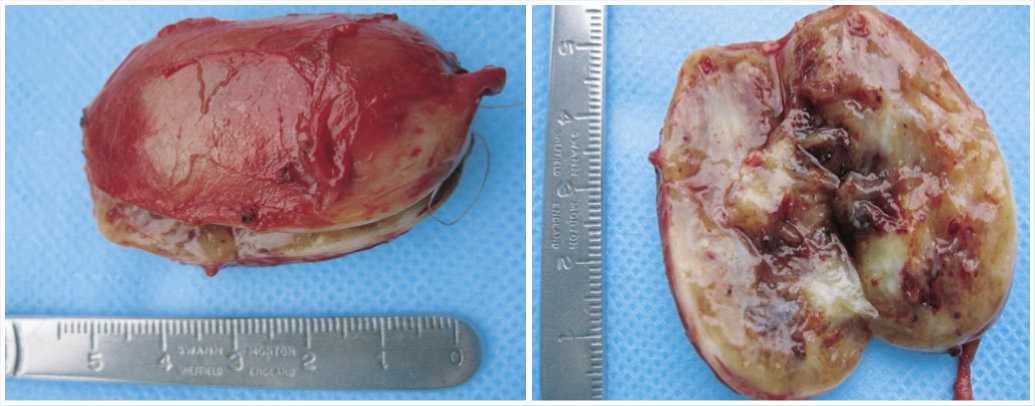

В условиях общей анестезии был выполнен разрез по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Выделены и взяты на держалки общая, внутренняя и наружная сонные артерии. Обнажены подъязычный и блуждающий нервы. При ревизии было установлено, что опухоль исходит из симпатического ствола и тесно связана с последним (рис. 4 А, Б). После этого образование было выделено и удалено в пределах здоровых тканей с резекцией симпатического ствола. Опухоль имела хорошо выраженную капсулу и макроскопически напоминала невриному (рис. 5.).

Следует отметить, что в до- и интраоперационном периоде проводилось определение толерантности больного к пережатию сонной артерии: транскраниальная допплерография, измерение ретроградного давления в общей сонной артерии.

Рис. 2. Компьютерная томография мягких тканей шеи

Рис. 3. Ангиография дуги аорты и брахиоцефальных артерий

Рис. 4. А. Интраоперационная картина. Б. Схема расположения опухоли

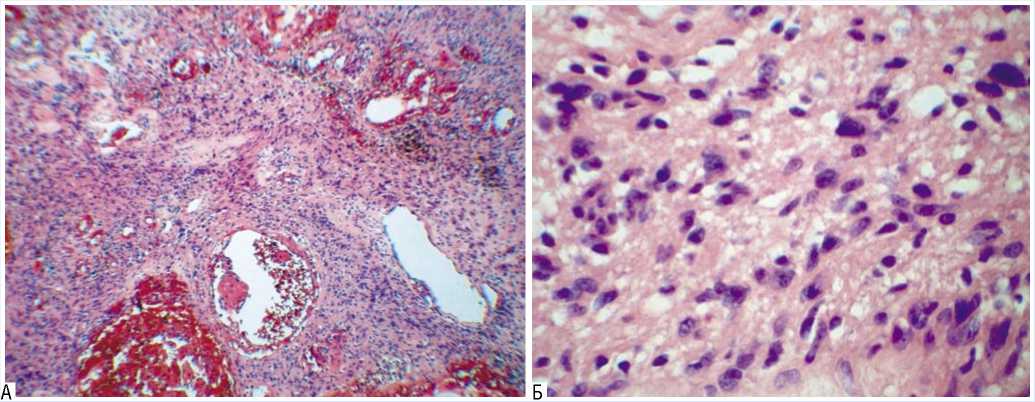

При гистологическом исследовании опухоль была представлена вытянутыми веретеновидными клетками с обилием разнокалиберных сосудов. При этом обращали на себя внимание гиперхромия и полиморфизм опухолевых клеток (рис. 6 А, Б). Таким образом, был подтвержден диагноз атипичной параганглиомы.

Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациент был выписан на седьмые сутки после операции. К настоящему времени срок наблюдения за пациентом составляет более двух лет. Рецидивиро-вания симптоматики и опухолевого роста у пациента не отмечено.

Рис. 5. Макропрепарат параганглиомы

Рис. 6. А и Б. Микропрепарат параганглиомы