Диагностика и лечение дивертикулярной болезни ободочной кишки, осложнённой формированием стриктуры

Автор: Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования-оценить и улучшить современные диагностические возможности и результаты лечения больных ДБТК с формированием ее стриктуры.Материалы и методы. Проведено исследование с участием 17 больных, лечившихся в ГКБ СМП г. Владимира с 2013-2023 гг. по поводу ДБТК, осложненной доброкачественной стриктурой сигмовидной кишки. По экстренным показаниям были госпитализированы 6 (36%) пациентов с клинической картиной острой толстокишечной непроходимости. В 11 (64%) случаях выявлена на амбулаторном этапе стриктура сигмовидной кишки на фоне ДБТК. При дифференциальной диагностике с КРР определяли уровень онкомаркеров СА19-9, РЭА, выполняли гистологическую верификацию. У 6 (36%) пациентов толстокишечная непроходимость имела обтурационный характер. В 2 (12%) случаях диагностирована частичная толстокишечная непроходимость, разрешившаяся после консервативного лечения. В 3 (18%) наблюдениях обтурационной кишечной непроходимости выполнялась фиброколоноскопия после ее разрешения. Лапароскопические вмешательства не проводились.Результаты: В 7 (42%) случаях на фоне УЗ-признаков дивертикулеза ободочной кишки определялся суженный участок в стенке кишки и признаки толстокишечной непроходимости. ФКС с биопсией выполнена 8 (47%) пациентам. Повышение уровня СА 19-9, РЭА не зарегистрировано. В 12 (71%) случаях выполняли МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием. У 4 (24%) больных была КТ-картина стриктуры сигмовидной кишки с явлениями толстокишечной непроходимости. В 8 (47%) наблюдениях участок сигмовидной кишки с признаками стеноза без явлений кишечной непроходимости. В 100% случаях выполнено оперативное лечение. Обструктивная резекция сигмовидной кишки по Гартману выполнена 3 (17,6%) пациентам. У 14 (82,3%) пациентов произведена резекция сигмовидной кишки с наложением первичного толстокишечного анастомоза. ЛГКЭ с наложением первичного анастомоза выполнена в 4 (23,5%) случаях. Летальных исходов не было. Несостоятельность диагностирована у 1 (5,8%) больного после резекции сигмовидной кишки по поводу ДБТК. Нагноение послеоперационной раны произошло у 1 (5,8%) больного. У 1 (5,8%) пациента в послеоперационном периоде развилась двухсторонняя полисегментарная пневмония.Заключение: Острая толстокишечная непроходимость, вызванная стенозами или стриктурой толстой кишки на фоне ДБТК, является поздним и относительно редким её осложнением. Основным методом точной диагностики ДБТК с формированием стриктуры кишки является фиброколоноскопия с биопсией и морфологическим исследованием зоны стеноза, КТ брюшной полости с контрастированием. Единственным радикальным методом лечения этой категории больных является оперативное вмешательство. Применение современных методов диагностики позволяет выбрать наиболее оптимальный объем оперативного пособия. Эндоскопическое стентирование расценивается как «мост» к плановой резекции кишки с возможностью наложения первичного толсто-толстокишечного анастомоза.

Дивертикулярная болезнь толстой кишки, поздние осложнения, стриктура толстой кишки

Короткий адрес: https://sciup.org/140309980

IDR: 140309980 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_65

Текст научной статьи Диагностика и лечение дивертикулярной болезни ободочной кишки, осложнённой формированием стриктуры

Дивертикулярная болезнь толстой кишки (ДБТК) в настоящее время является распространенным заболеванием в развитых странах с нарастающей частотой ее возникновения, по мере увеличения возраста популяции [1; 2]. Так в возрасте 60 лет до 30% людей имеют дивер-тикулез толстой кишки, в большинстве случаев ничем не проявляющийся на протяжении всей дальнейшей

жизни. Однако, от 10 до 25% из них отмечают клинические проявления, связанные с наличием дивертикулов. В свою очередь, почти у трети этих пациентов возникают осложнения ДБТК, чаще в виде дивертикулита, значительно реже – в виде кишечных кровотечений, стриктур и свищей толстой кишки [1; 3]. Осложнения ДБТК являются причиной 40–45% экстренных госпитализаций по поводу заболеваний толстой кишки [4; 5]. В настоящее время осложнения ДБТК рассматриваются как одно из часто встречающихся острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. Повторные атаки дивертикулита являются причиной формирования фиброза сигмовидной кишки, что приводит к прогрессированию хронической толстокишечной непроходимости. Стриктура кишечника — опасное патологическое состояние, при котором сужение просвета органа может осложнить прохождение кишечного содержимого. Стеноз ободочной кишки — это рубцово- воспалительное сужение, причиной которого является хроническое воспаление в одном или нескольких дивертикулах. Крайним клиническим проявлением стеноза является кишечная непроходимость. Образование рубцово-воспалительной стриктуры в такой ситуации протекает в течение длительного периода времени (обычно до 2 лет) и не сопровождается яркими клиническими проявлениями, а коррекция диеты приводит к разрешению симптомов осложнения. При этом хронический воспалительный процесс локализуется, преимущественно, интрамурально, а не в окружающих тканях, как при хроническом паракишечном инфильтрате [17]. Проблема образования стриктур толстой кишки и их устранения становится в XXI веке весьма актуальной, что обусловлено ростом онкологических, воспалительных заболеваний кишечника и ДБТК [7–9]. Большинство зарегистрированных стриктур ободочной кишки связано с колоректальным раком (КРР), но почти в 15% случаев причиной заболевания является дивертикулез [10]. В 2000 г. Американское общество хирургов по лечению заболеваний толстой и прямой кишки (ASCRS) рекомендовали выполнять резекцию сигмовидной кишки после двух эпизодов острого дивертикулита, после одного эпизода у молодых пациентов или при наличии таких хронических осложнений, как стриктура или свищ [11]. В 2006 г. французское высшее управление здравоохранения (HAS) рекомендовало резекцию сигмовидной кишки после трех эпизодов или при осложненном дивертикулите [11]. В 2006 г. Rafferty J. предложил более индивидуальный и консервативный подход [12]. Наконец, Klarenbeek B.R. (2010) предложил хирургическое вмешательство пациентам со стриктурой, свищем или рецидивирующим дивертикулярным кровотечением [13]. С течением времени клинические рекомендации менялись, но единственным источником информации, посвященной данной проблеме, были лишь отдельные сообщения. Некоторые из них демонстрировали трудности в диагностике, и в частности, сложности дифференциальной диагностики между КРР и ДБТК с формированием стриктуры кишки. В 3,6% случа- ях ДБТК является причиной толстокишечной непроходимости [14]. Причиной толстокишечной непроходимости у данной категории больных выступают: сочетание острого воспаления и прогрессирующего фиброза в стенке кишки [15]. Отек стенки кишки может уменьшиться на фоне приема антибактериальной терапии, но фиброз – нет [15]. Стеноз при ДБТК имеет скудную клиническую симптоматику при наличии основного классифицирующего признака – нарушения кишечной проходимости в виде эпизодов вздутия живота, ощущения тяжести в левой подвздошной области, задержки стула до 3 суток, метеоризма. У большей части больных в анамнезе можно проследить эпизоды обострения воспалительного процесса без яркой симптоматики. В течение длительного периода времени, до появления клинических признаков нарушения кишечной проходимости, больные отмечают незначительную локализованную боль в левых отделах живота [17]. Длительность этого периода составляет от 2 до 10 лет (в среднем 5 лет). Длительность существования симптомов нарушения кишечной проходимости колеблется от 4 месяцев до 2 лет [18].

Одним из лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с непроходимостью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является стентирование. С момента появления саморасширяющихся стентов (1990), методика вмешательства претерпела значительные изменения. В настоящее время наиболее широко данная методика применяется в качестве эндоскопической альтернативы у пациентов с различными видами непроходимости ЖКТ [16]. Основным показанием к установке толстокишечного стента является паллиативное лечение неоперабельного КРР [16]. Также возможно применять эту методику у больных КРР с целью разрешения острой толстокишечной непроходимостью, в качестве промежуточного звена перед радикальным оперативным лечением [14]. Остается спорной роль стентирования толстой кишки при доброкачественных стриктурах. Так по данным Lo S.K. (2023) ее применение возможно лишь в случаях купирования явлений острой толстокишечной непроходимости и подготовки пациентов к плановой резекции пораженного участка ободочной кишки [10].

Цель исследования. Оценить и улучшить современные диагностические возможности и результаты лечения больных с ДБТК с формированием ее стриктуры.

Материалы и методы

Проведено исследование с участием 17 больных, лечившихся в ГКБ СМП г.Владимира с 2013–2023 гг. по поводу с ДБТК, осложненной наличием доброкачественной стриктуры сигмовидной кишки. Мужчин было 8 (47%), женщин 9 (53%). Средний возраст пациентов составил 66,2±11,3 лет. У 98% исследуемых пациентов было не менее двух обострений острого дивертикулита в течение года.

По экстренным показаниями были госпитализированы 6 (36%) пациентов с клинической картиной острой толстокишечной непроходимости.

В 11 (64%) случаях показанием к госпитализации послужила выявленная на амбулаторном этапе обследования стриктура сигмовидной кишки на фоне ДБТК. Особенностью этой категории больных были минимальные клинические проявления-периодические боли в животе и вздутия.

В обязательную диагностическую программу входили: общеклинические исследования, УЗИ брюшной полости, малого таза, рентгенография брюшной полости, ФКС. В зависимости от клинической ситуации выполняли КТ брюшной полости с внутривенным контрастным усилением и МРТ малого таза. В случаях дифференциальной диагностики с КРР определяли уровень онкомаркеров СА19-9, РЭА, выполняли гистологическую верификацию. Установление правильного диагноза осложненного дивертикулита (со стенозированием, инфильтратом кишечной стенки) в дооперационном периоде и даже интраоперационно представляло большие сложности. В сомнительных случаях операцию выполняли с соблюдением онкологических принципов с цитологическим экспресс подтверждением.

Механизм возникновения кишечной непроходимости при дивертикулезе ободочной кишки может быть различным. При остром дивертикулите или при обострении хронического, вокруг воспаленного дивертикула образуется воспалительный инфильтрат, который сдавливая кишку, приводит к кишечной непроходимости. Вследствие длительно текущего хронического дивертикулита в стенке ободочной кишки и в окружающей ее жировой клетчатке происходят рубцовые изменения, ведущие к сужению просвета [19]. Дифференциальная диагностика, в частности КРР, основывалась на всесторонней оценке лабораторных, рентгенологических, эндоскопических и морфологических данных.

В случаях, когда ведущим симптомом заболевания являлась острая толстокишечная непроходимость, проводился комплекс лечебных мероприятий, направленных в первую очередь на ее разрешение. У 6 (36%) пациентов толстокишечная непроходимость имела обтурационный характер. Из этой группы больных, в 3 (18%) наблюдениях удалось выполнить успешное эндоскопическое стентирование стриктуры сигмовидной кишки, что позволило разрешить явления толстокишечной непроходимости и осуществить в плановом порядке радикальное оперативное вмешательство с резекцией пораженного участка кишечника и наложением первичного толсто-толстокишечного анастомоза.

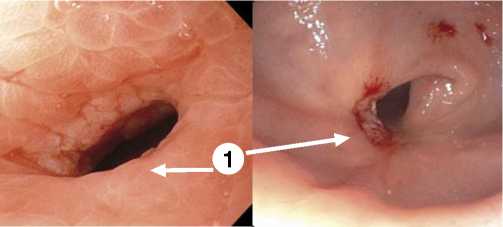

Эндоскопическая манипуляция выполнялась только при ригидном, плотном рубцовом канале, в щадящем режиме инсуфляции воздуха при раздувании кишки. Важным аспектом установки стента являлась возможность реканализации стенозирующего канала. Использовались устойчивые к изломам, наиболее мягкие, с гидрофильным покрытием армированные стенты «HANAROSTENT» (Корея, диаметр 2,25 мм, длина 8 мм) (Рис. 1).

Рис. 1. Установка армированного стента в стенозирующий канал стриктуры сигмовидной кишки при ДБТК.

В случаях выраженных перидивертикулярных воспалительных изменений кишечной стенки стентирование не использовали. Фиброколоноскопия, с целью взятия биопсийного материала, выполнена в 8 (47%) наблюдениях.

У 2 (12%) больных, имела место частичная толстокишечная непроходимость, которая разрешилась после консервативного лечения. В 3 (18%) случаях обтурационной кишечной непроходимости выполнялась ФКС после ее разрешения при помощи стентирования кишки. При отсутствии эффекта от консервативной терапии, 2 (12%) больных оперированы ургентно.

На фоне непроходимости толстой кишки лапароскопические вмешательства представляют определенный риск повреждения полых органов при введении троакаров и лапароскопа. Поэтому в нашем исследовании данная методика не использовалась.

Результаты и обсуждение

Основными жалобами у 98% исследуемых пациентов были боли в левой половине живота, периодические подъемы температуры тела, нарушение стула по типу запоров, периодические вздутия живота, примесь слизи в кале.

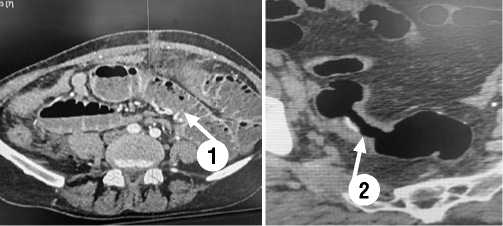

Всем больным, в качестве скрининга, выполнялось УЗИ брюшной полости. В 7 (42%) случаях на фоне УЗ-признаков дивертикулеза ободочной кишки определялись: суженный участок в стенке кишки и признаки толстокишечной непроходимости (Рис. 2).

Особенностью кишечной непроходимости, возникающей на фоне воспалительных параколических изменений в стенке толстой кишки при ДБТК, является ее относительно быстрое разрешение при консервативном лечении.

ФКС с биопсией выполнена 8 (47%) пациентам, у которых выявлена рубцовая стриктура сигмовидной кишки на фоне дивертикулеза (Рис. 3).

У 3 (18%) больных удалось выполнить успешное стентирование стенозированного участка ободочной

Рис. 2. УЗ признаки острой толстокишечной непроходимости. 1 – расширение престенотической части толстой кишки.

кишки. Целью данной методики было разрешение острой толстокишечной непроходимости и возможность выполнения, после стабилизации состояния и всестороннего обследования больных, радикального оперативного вмешательства в плановом порядке. Важным фактором для успешного выполнения стентирования является верный подбор стента, его длины и диаметра. При несоблюдении данных условий возникает угроза его миграции или возникновение перфорации кишки.

Повышение уровня онкомаркеров СА19-9, РЭА в нашем исследовании не зарегистрировано.

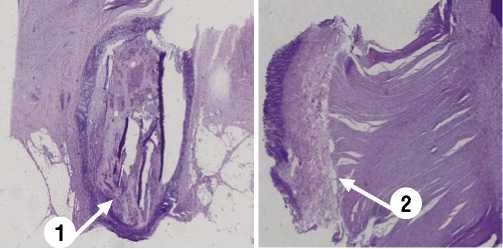

При гистологическом исследовании (n-17) эндоскопического и послеоперационного материала выявлены микроскопические признаки выраженного фиброза стенки кишки. Микропрепарат кишечной стенки с дивертикулами фиксировали в формалине с окрашиванием гемотоксилин-эозином. При микроскопии гистологических препаратов визуализированы фрагменты стенки толстой кишки, покрытые эпителием, между железами в слизистой, частично в подслизистом слое, определялись очаговые воспалительные инфильтраты (Рис. 4 А), местами диффузного характера (Рис. 4 Б), с выраженными проявлениями фиброза стенки. Клеточные элементы представлены лейкоцитами, преимущественно нейтрофилами, макрофагами, лимфоцитами. Во всей толще стенки наблюдались полнокровие сосудов.

В 12 (71%) случаях, с целью точной локализации и протяженности рубцового процесса в кишке выполняли МСКТ брюшной полости с внутривенным контрастированием. У 4 (24%) больных была КТ-картина стриктуры сигмовидной кишки с явлениями толстокишечной непроходимости (Рис. 5 А). В 8 (47%) наблюдениях участок сигмовидной кишки с признаками стеноза ее стенки на фоне длительного воспаления, без явлений кишечной непроходимости (Рис. 5 Б).

Рис. 3. Стриктура сигмовидной кишки на фоне ДБТК. 1 – рубцовая стриктура сигмовидной кишки.

Рис. 4. Препараты биопсии кишечной стенки со стриктурой на фоне ДБТК.

1 – воспалительные инфильтраты с формированием фиброза слизистой; 2 – диффузное воспаление стенки кишки.

Рис. 5. КТ картина стриктуры толстой кишки. 1 – признаки острой толстокишечной непроходимости. 2 – протяженная стриктура сигмовидной кишки.

В нашем исследовании в 100% случаях выполнено оперативное лечение. Варианты оперативных вмешательств представлены в табл. 1.

Табл. 1. Объем оперативных вмешательств при сочетании ДБТК и стриктуры

|

Объем оперативного вмешательства |

Число больных |

|

|

абс |

% |

|

|

Обструктивная резекция сигмовидной кишки по типу Гартмана |

3 |

17,6 |

|

Резекция сигмовидной кишки с наложением первичного толстокишечного анастомоза |

10 |

58,8 |

|

Левосторонняя гемиколэктомия с первичным толстокишечным анастомозом |

4 |

23,5 |

|

Всего |

17 |

100 |

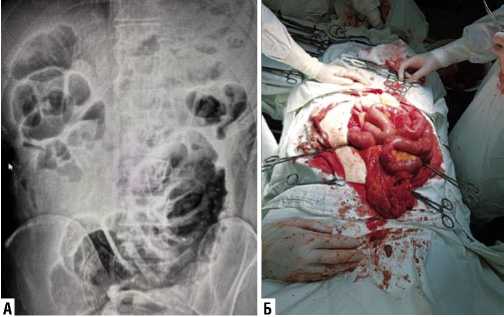

Рис. 6. Декомпенсированная кишечная непроходимость. А – R-грамма брюшной полости. Б – перерастянутые петли тонкой.

Обструктивная резекция сигмовидной кишки по Гартману выполнена 3 (17,6%) пациентам. Это были пациенты с неразрешившейся острой толстокишечной непроходимостью. В 1 (5,8%) наблюдении кишечная непроходимость имела декомпенсированный (Рис. 6 А), у 2 (11,7%) субкомпенсированный характер (Рис. 6 Б).

Обязательным условием при оперативных вмешательствах было удаление участка стеноза толстой кишки с учетом распространенности воспалительного процесса ДБТК и степени запущенности кишечной непроходимости. Формировали одноствольную сигмо-стому в левой мезогастральной области и осуществляли назоинтестинальную интубацию тонкой кишки зондом Миллера-Эббота.

У 14 (82,3%) пациентов выполнена резекция сигмовидной кишки единым блоком с удалением всего стенозированного участка кишки, пораженного дивертикулами, с наложением первичного толстокишечного анастомоза.

Левосторонняя гемиколэктомия (ЛГКЭ) с наложением первичного анастомоза выполнена в 4 (23,5%) случаях с наличием стриктуры сигмовидной кишки и дивертикулов во всей левой половине ободочной кишки. Предоперационная КТ-колоноскопия помогала определить зону распространенности дивертикулов в ободочной кишке, после чего определялся объем оперативного вмешательства. При наличии в зоне предполагаемого анастомозирования толстой кишки дивертикулов, даже при отсутствии в них признаков воспаления, мы воздерживались от наложения первичного анастомоза по причине опасности развития его несостоятельности. Осложнения возникли в 3 (17,6%) наблюдениях (Табл. 2). Летальных исходов не было.

Несостоятельность диагностирована у 1 (5,8%) больного, после резекции сигмовидной кишки по поводу ДБТК, осложненной формированием стриктуры. Перитонит носил диффузный характер, что потребовало выполнение релапаротомии с разобщением толстокишечного анастомоза и наложением одноствольной ко-лостомы. Интраоперационно выявлено, что причиной

Табл. 2. Структура осложнений после операций при ДБТК со стриктурой

Нагноение послеоперационной раны произошло у 1 (5,8%) больного после левосторонней гемиколэктомии с сопутствующим сахарным диабетом II типа. Процесс прогрессировал и развилась флегмона послеоперационной раны, что потребовало проведение VAC-терапии. После проведенного курса консервативной терапии гнойно-воспалительный процесс купирован. Выписан на 31-е сутки после операции.

У 1 (5,8%) больного в послеоперационном периоде, на фоне тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой патологии и длительной вентиляции легких, возникла двухсторонняя полисегментарная пневмония, которая купирована антибактериальной терапией.

Заключение

В настоящее время осложнения ДБТК являются одной из актуальных проблем ургентной хирургии. Хирургическая помощь пациентам с доброкачественными стриктурами ободочной кишки является актуальной и существенно отличается по объему оперативного пособия от онкологического принципа лечения пациентов с КРР.

Основным методом точной диагностики ДБТК с формированием стриктуры кишки является ФКС с биопсией и морфологическим исследованием зоны стеноза, КТ брюшной полости с контрастированием. В случае развития острой толстокишечной непроходимости на фоне стриктуры левой половины ободочной кишки с дивертикулами,-наибольшей диагностической ценностью обладают скрининговые ургентные исследования: УЗИ и обзорная R-грамма брюшной полости. КТ исследование с контрастированием практически полностью исключает необходимость выполнения ир-ригоскопии по Кнотту.

Единственным радикальным методом лечения этой категории больных является оперативное вмешательство. Применение современных методов инструментальной диагностики позволяет выбрать наиболее оптимальный объем оперативного пособия. Объем хирургических вмешательств должен учитывать распространенность дивертикулярного поражения стенки толстого кишечника, степень выраженности кишечной непроходимости, с тщательной интраоперационной оценкой возможности наложения первичного толстокишечного анастомоза.

Стентирование участка кишки со стриктурой является одним из методов выбора для разрешения острой толстокишечной непроходимости. Эндоскопическое стентирование расценивается как «мост» к плановой резекции кишки с возможностью наложения первичного толсто-толстокишечного анастомоза.

Стриктура сигмовидной кишки на фоне ДБТК является редким осложнением, которая в ряде случаев (до 10%) проявляется развитием острой толстокишечной непроходимости. Наиболее адекватным и надежным методом хирургического лечения этого осложнения является обструктивная резекция толстой кишки с зоной стеноза и выведением одноствольной колостомы, что обеспечивает безопасное течение послеоперационного периода. В случаях успешного эндоскопического стентирования или консервативного разрешения явлений толстокишечной непроходимости, появлением возможности адекватной подготовки кишечника,- объем оперативного вмешательства (операция типа Гартмана, ЛГКЭ с первичным толстокишечным анастомозом) должен учитывать: зону распространенности дивертикулов, локализацию стенозированного участка толстой кишки и возможность трансформации воспалительного и фиброзного процесса в кишечной стенке в КРР.

Целью хирургического вмешательства при стенозе на фоне ДБТК является устранение препятствия сегмента толстой кишки, пораженной дивертикулами. При этом одноэтапные операции являются более предпочтительными, чем двухэтапные, без формирования колостомы, при которых гораздо меньший уровень осложнений.

Эндоскопически установленные толстые стенты осуществляют эффективную декомпрессию, помогая в разрешении толстокишечной непроходимости. Для минимизации осложнений плановые операции (резекции сигмовидной кишки и ЛГКЭ) оптимально выполнять в течение 7 суток нахождения стента в толстой кишке.