Диагностика и лечение дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием свищей

Автор: Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель. Улучшить результаты оперативного лечения больных дивертикулярной болезни толстой кишки (ДБТК) с мочепузырно-толстокишеч¬ными, тонко-толстокишечными и толстокишечно-вагинальными свищами дивертикулярного происхождения путем усовершенствования диагностической программы и хирургической тактики. Материалы и методы. Проведено исследование с участием 82 больных, лечившихся в ГКБ СМП Владимира с 2012–2022 гг. с ДБТК, осложненной формирование свищей. Больных с внутренними кишечными свищами было 38 (46,3%), из них мужчин — 22 (57,9%), женщин — 16 (42,1%). В обязательную диагностическую программу входили: общеклинические исследования, УЗИ брюшной полости, малого таза, у женщин трансвагинальное УЗИ, КТ брюшной полости с внутривенным контрастным усилением и МРТ малого таза, цистоскопия, ФКС, ирригография, в том числе с одномоментной фистулографией через наружное свищевое отверстие. Результаты: Клиническая картина коло-везикального свища встречалась в 19 (50%) случаях, сигмо-вагинальный у 14 (36,8%), илео-сигмоидный в 5 (13,2%) случаях. УЗИ брюшной полости выполнено всем пациентам (n-82), трансвагинальное УЗИ у 23 (28%), ТРУЗИ у 38 (46,3). Ирригоскопия выполнена 68 (82,9%) больным. Цистоскопия выполнена в 19 (23,2%) наблюдениях. ФКС выполнена у 68 (82,9%) больных. МСКТ в 77 (93,9%) наблюдениях. Разобщение свища, резекция сигмовидной кишки по Гартману с выведением одноствольной колостомы с плоскостной резекцией и ушиванием стенки мочевого пузыря выполнена у 6 (7,3%) пациентов. ЛГКЭ выполнена у 28 (34,1%) больных. Резекция сигмовидной кишки с первичным толстокишечным анастомозом и наложением привентивной колостомы выполнена у 9 (11%) пациентов. В 23 (28%) случаях выполнена резекция сигмовидной кишки с наложением первичного анастомоза без выведения привентивной стомы, у 10 (12,2%) пациентов с наружными кишечными свищами, и 13 (15,9%) с сигмо-везикальным свищем. В 5 (6,1%) наблюдениях выполнена резекция сигмовидной кишки с резекцией участка тонкой кишки, несущей свищ, с наложением тонкокишечного и толстокишечного анастомозов. Осложнения возникли в 6 (7,3%) наблюдениях (Табл. 5). Заключение: Лечение больных ДБТК, осложненной формированием свищей, является одной из наиболее актуальных и трудоемких задач. Частота развития данного осложнения 15,7%. Наиболее тяжелую категорию больных составляют пациенты с наружными свищами ободочной кишки, т.к. возникновению их способствовали перенесенные ранее оперативные вмешательства по поводу осложнений ДБТК. Единственным радикальным методом лечения этой категории больных является только оперативное вмешательство. Учитывая необходимость привлечения смежных специалистов к лечению внутренних свищей ДБТК стратегия диагностики и лечения этой непростой категории больных должна быть мультидисциплинарной. А методика выполнения оперативного вмешательства при этом должна носить строго персонифицированный характер.

Дивертикулярная болезнь толстой кишки, поздние осложнения, толстокишечные свищи

Короткий адрес: https://sciup.org/140307065

IDR: 140307065 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_2_37

Текст научной статьи Диагностика и лечение дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием свищей

Дивертикулез ободочной кишки является одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Все чаще его определяют, как «болезнь западных цивилизаций», по причине часто- го выявления в развитых регионах мира [1; 2]. На протяжении всего ХХ века в США и Западной Европе отмечено увеличение числа случаев дивертикулярной болезни (ДБ) более чем в 10 раз [3]. В 20% случаях, заболевание носит осложненный характер [4]. Осложнения ДБ преи-

мущественно имеют воспалительную этиологию и подразделяются на ранние и поздние [4]. Среди хронических осложнений выделяют: дивертикулит, кишечные кровотечения, паракишечный инфильтрат, свищи, стеноз ободочной кишки [5]. Формирование толстокишечных свищей является поздним относительно редким, но тяжелым осложнением ДБ. Частота образования свищей у больных дивертикулезом ободочной кишки составляет 6–10% [5]. У пациентов, перенесших оперативные вмешательства паллиативного характера (вскрытие и дренирование па-раколярных абсцессов), наружные толстокишечные свищи диагностируются в 6% случаев. Пациенты с коловези-кальными свищами составляют 54% среди всех случаев ДБ [9]. Хронически протекающий дивертикулит постепенно вовлекает в воспалительно-деструктивный процесс соседние органы и приводит к формированию свищей между толстой кишкой (чаще сигмовидной) и внутренними окружающими органами (мочевым пузырем, влагалищем, тонкой кишкой). Причина возникновения внутренних свищей-это прорыв перидивертикулярного абсцесса в просвет соседнего органа. Значительно реже свищевой ход является следствием процесса пенетрации. Очень редко свищи бывают первым проявлением ДБТК. Наиболее часто встречаются коловезикальные (65%) и коловагинальные (25%) свищи. Кишечно-мочепузырные свищи диагностируются чаще у мужчин, чем у женщин, поскольку матка служит барьером, отделяющим сигмовидную кишку от других полых органов.

Отличительные, наиболее характерные особенности свищей при ДБТК-наличие у пациентов (особенно пожилого возраста)-пневматурии, а свищи при опухолевых пражениях сопровождаются фекалурией, гематурией. При болезни Крона у лиц молодого возраста определяется сочетание пневматурии с наличием абдоминального инфильтрата.

Диагноз коловезикального и коловагинального свища при ДБТК устанавливается на основании: МСКТ, МРТ малого таза, ирригоскопии, фиброколоноскопии (ФКС), кольпоскопии, цистоскопии и фистулографии.

Выявлены причины развития осложнений у больных ДБТК в виде свищей, и обоснована стратегия оказания хирургической помощи пациентам с межорганными соустьями малого таза [8; 13]. При распространении воспалительного процесса с дивертикула на брыжейку сигмовидной ободочной кишки, большой сальник, тонкую кишку и органы малого таза происходит формирование паракишечного инфильтрата, который при отсутствии своевременного лечения, приводит к развитию хронических воспалительных осложнений, в том числе свищей [6]. Сообщается об увеличении частоты ДБ среди молодых пациентов в последние десятилетия [10]. У них отмечено более агрессивное течение заболевания, пятикратное увеличение риска развития осложнений, таких как образование свищей, что требует большего объема хирургического вмешательства и активной хирургической тактики, чем у пожилых больных [11].

Разнообразие причин формирования дивертикулярных свищей обусловили трудности, возникающие на диагностическом этапе. Часто точная причина их формирования неясна, вплоть до интраоперационный оценки, и даже результатов гистологического исследования операционного материала [3]. Особенностью данного осложнения ДБ является отсутствие эффекта от консервативной терапии, даже при условии выполнения колостомии [3]. Если заживление свища и происходит, то при восстановлении пассажа по толстой кишке без резекции патологического участка, сохраняется крайне высокий риск рецидива, частота которого достигает 16–87% [4; 12]. Причиной тому является то, что привентивная илео- или разгрузочная проксимальная колостома не оказывает существенного влияния на двигательную активность отключенной кишки, где сохраняется повышенное внутрипросветное давление [9]. В исследовании Ачкасова С.И. и соавт. (2011) было установлено, что у всех пациентов внутреннее отверстие свищей представляло собой устье одного из дивертикулов сигмовидной кишки, а сам свищевой ход начинался на месте разрушенного тела дивертикула [14]. Сохраненная шейка дивертикула была выстлана нормальной слизистой («губовидный» тип свища), создавая условия для заброса кишечного содержимого за пределы кишки, что делало его заживление не возможным [14].

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в изучении и лечении больных ДБ в последние десятилетия, существует ряд важных и не нашедших до настоящего времени своего разрешения вопросов в лечении свищей толстой кишки [13]. Различия в лечебных подходах при диагностике данного осложнения ДБ затрудняют выбор единого алгоритма при оказании помощи этой категории пациентов.

Цель исследования

Улучшить результаты оперативного лечения больных ДБТК с мочепузырно-толстокишечными, тонко-толстокишечными и толстокишечновагинальными свищами дивертикулярного происхождения путем усовершенствования диагностической программы и хирургической тактики.

Материалы и методы

Проведено исследование с участием 82 больных, лечившихся в ГКБ СМП Владимира с 2012–2022 гг. с ДБТК, осложненной формирование свищей. Мужчин было 56 (68,3%), женщин 26 (26%). Средний возраст пациентов составил 56,2±11,3 лет.

Больных с внутренними кишечными свищами было 38 (46,3%), из них мужчин — 22 (57,9%), женщин — 16 (42,1%). Эта категория больных ранее не была оперирована по поводу ДБТК и на фоне длительного лечения, сформировались внутренние свищи ободочной кишки (Табл. 1).

Табл. 1. Характер внутренних свищей ободочной кишки при ДБТК

|

Характер свища |

абс. |

% |

|

Сигмо-везикальный |

19 |

50 |

|

Сигмо-вагинальный |

14 |

36,8 |

|

Илео-сигмоидный |

5 |

13,2 |

|

Всего |

38 |

100 |

Клиническая картина и симптоматика складывалась в зависимости от места расположения свищевого отверстия, наружного или внутреннего его характера, коморбидности пациентов, длительности заболевания. Основными жалобами были боли в животе (32%), периодические лихорадки (43%), фекалурия (15,8%), пневма-турия (21,1%), дизурические явления (89,5%), гематурия (7%), выделение воздуха и кишечного содержимого из влагалища (36,8%), поносы (4%), слабость (7%).

У пациенток с коло-вагинальным наружным свищем основными жалобами были: у 8 (57,1%) периодические боли в нижних отделах живота, выделения воздуха из влагалища в 5 (35,7%) случаях, мажущие выделения с примесью кишечного отделяемого в 6 (42,9%) наблюдениях. У 6 (42,9%) пациенток болевой синдром периодически становился более интенсивным, нарастала лихорадка до 39 °С, затем появлялись гнойно-каловые выделения из влагалища, после чего болевой синдром стихал, лихорадка купировалась.

Категория больных с сигмо-илеальными свищами отличалась длительным анамнезом заболевания ДБТК, с частыми эпизодами обострений, с присоединением в последующем частых поносов, тяжелыми водно-электролитными нарушениями. Эти пациенты находились на лечении в терапевтических стационарах с колитом неясной этиологии, что определяло более позднюю их госпитализацию.

В обязательную диагностическую программу входили: общеклинические исследования, УЗИ брюшной полости, малого таза, у женщин трансвагинальное УЗИ, КТ брюшной полости с внутривенным контрастным усилением и МРТ малого таза, цистоскопия (при подозрении на коло-везикальный свищ), ФКС, ирригография, в том числе с одномоментной фистулографией через наружное свищевое отверстие.

Диагностика наружных толстокишечных свищей, после перенесенных ранее оперативных вмешательств по поводу осложнений ДБТК, не вызывало трудностей. Наибольшую трудность в диагностической программе составляло выявление внутренних свищей. Во всех наблюдениях диагноз внутреннего кишечного свища был установлен при выполнении комплекса лечебно-диагностических мероприятий с использованием лучевых и рентгенологических методов, в совокупности с контрастными препаратами.

Результаты и обсуждение

Диагностический этап

Клиническая картина ДБТК, осложненная формированием коло-везикального свища (n = 19), зависела от степени распространения воспалительного процесса в

Табл. 2. Первичные жалобы у больных с коло-везикальным свищем при ДБТК

Следует отметить, что в 7 (37%) наблюдениях данная симптоматика была первым проявлением коло-везикального свища, что потребовало лечения у уролога и исключения рака мочевого пузыря.

В 2 (10,5%) случаях превалировали вздутия живота, задержка стула и газов по типу запоров, что говорило о выраженности воспаления в толстой кишке. У 8 (42,1%) пациентов до развития клиники мочепузырно-кишечного свища отмечался периодический болевой синдром в нижних отделах живота, сопровождающийся лихорадкой до 390С. Спустя 2 суток отмечали пневматурию и помутнее мочи, после чего болевой синдром значительно стихал, либо вовсе купировался.

В 5 (26,3%) наблюдениях беспокоил болевой синдром при мочеиспускании, поэтому пациенты были госпитализированы в урологическое отделение, где наблюдалась стойкая бактериурия. Антибиотикотерапия не приносила эффекта, после чего больной был направлен на дообследование и лечение в хирургическое отделение.

УЗИ брюшной полости выполнено всем пациентам (n-82), в качестве скринингового исследования, трансвагинальное УЗИ у 23 (28%), ТРУЗИ у 38 (46,3).

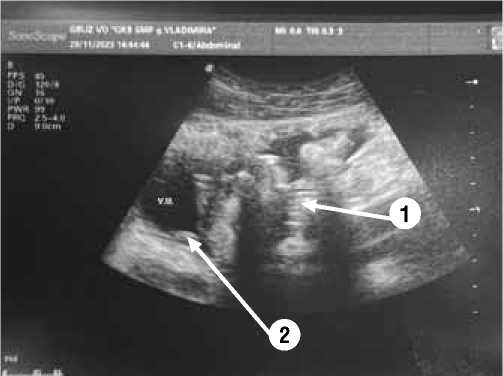

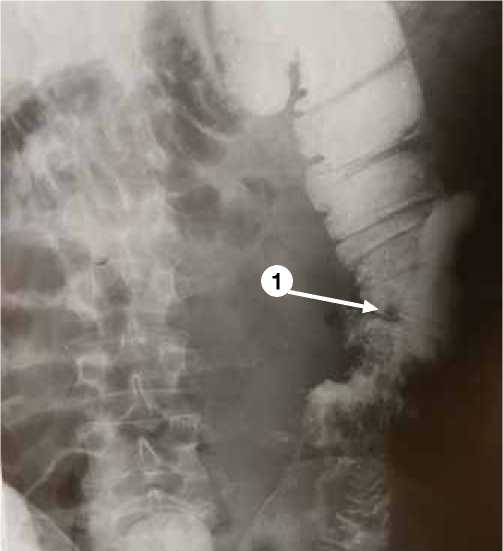

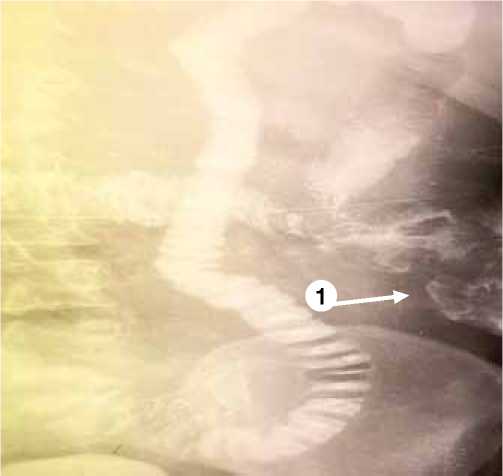

При УЗИ особое внимание уделяли толщине кишечной стенки, ее эхо-структуре, наличию сужения или расширения ее просвета (Рис. 1), обнаружению газа в мочевом пузыре (Рис. 2). У всех пациентов с внутренними свищами толстой кишки по УЗИ определялись: спавшиеся и расширенные петли кишечника, незначительное наличие следов межпетельной асцитической жидкости.

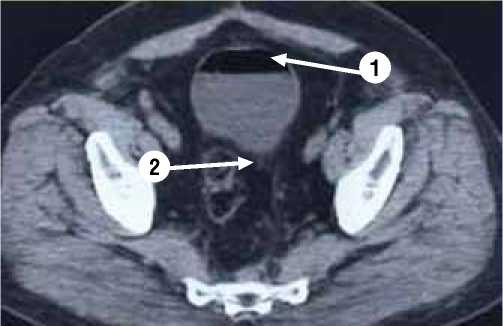

У 38 (46,3%) больных выявлен внутренний кишечный свищ, из них у 10 (12,2%) имел место сигмо-везикальный свищ (Рис. 3). В этом случае на стенке мочевого пузыря определялся гипоэхогенный участок, а также содержимое в виде взвеси с уровнем воздуха в его просвете.

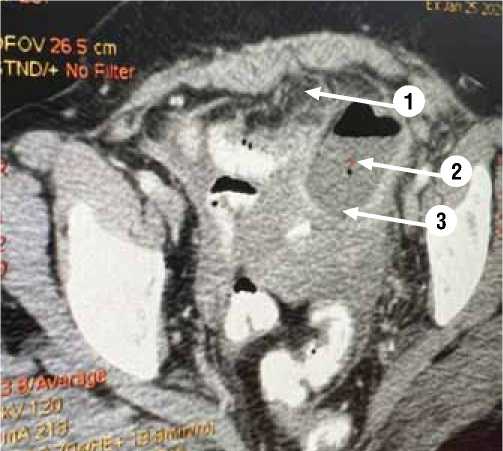

В 12 (14,6%) наблюдениях при выполнении трансабдоминального и трансвагинального УЗИ был выявлен внутренний сигмо-вагинальный свищ. Сигмо-илеальный свищ был установлен лишь по косвенным признакам у 1 (1,2%) пациента (Эхо-и КТ картина двух интимно прилегающих, малоподвижных петель кишечника, раз-

Рис. 1. Ультразвуковая картина внутреннего коло-везикального свища при ДБТК. 1 — деформированный участок сигмовидной кишки плотно прилегающий к мочевому пузырю; 2 — мочевой пузырь.

Рис. 3. КТ сигмо-везикального свища при ДБТК. 1 — уровень взвеси и воздуха в мочевом пузыре; 2 — свищевой ход.

Рис. 2. Ультразвуковая картина наличия газа в мочевом пузыре при коло-везикальном свище при ДБТК. 1 — газ в мочевом пузыре.

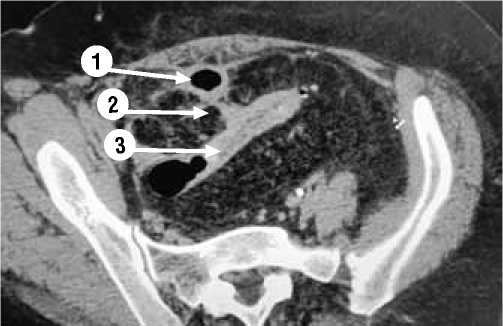

Рис. 4. КТ картина сигмо-илеально свища с абсцедированием. 1 — петля тонкой кишки; 2 — сформировавшийся абсцесс; 3 — суженная петля сигмовидной кишки.

ного диаметра и структуры, с утолщенной гиперэхогенной инфильтрированной стенкой на ограниченном участке) (Рис. 4).

Наиболее сложным для УЗИ диагностики были пациенты со внутренними кишечными свищами, доля положительных результатов составила лишь 26,8%. У этой категории больных ранее был установлен острый дивертикулит сигмовидной кишки, по поводу которого проводилось неоднократное стационарное лечение. У 49 (59,8%) пациентов по данным УЗИ исследования был подтвержден наружный кишечный свищ.

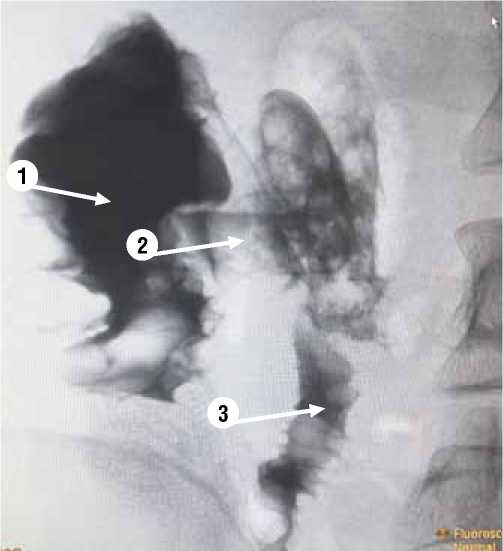

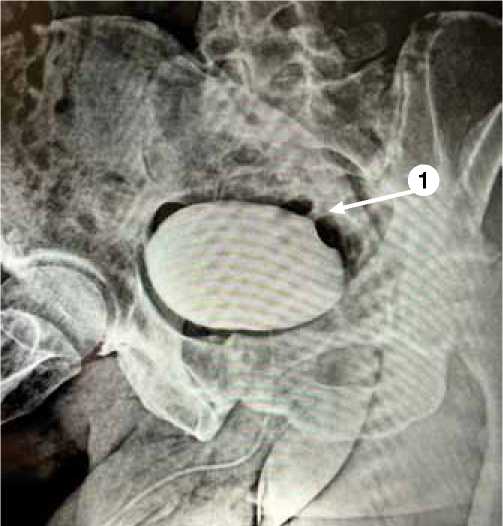

Ирригоскопия выполнена 68 (82,9%) больным. В 19 (23,2%) наблюдениях достоверно был выявлен сброс контрастного вещества в мочевой пузырь. В случаях наличия сигмо-везикального свища, в качестве контрастного вещества нами использовался раствор «Урогра- фина». В 5 (6,1%) случаях при выполнении ирригора-фии с водорастворимым контрастом нами был выявлен сигмо-илеальный свищ (Рис. 5).

В 44 (53,7%) наблюдениях ирригоскопия выполнена больным с наружными толстокишечными свищами. Исследование выполнялось с тугим наполнением кишки бариевой взвесью (Рис. 6).

При визуализации свищего хода исследование дополняли фистулографией для оценки состояния проксимальной части кишки и определения площади поражения кишки дивертикулами (Рис. 7).

Диагностика наружных кишечных свищей с выполнением фистулографии, не имела сложностей, но тяжесть пациентов в основном была обусловлена перенесенными ранее вмешательствами по поводу осложнений ДБТК. У 3 (3,7%) больных удалось выявить око-

Рис. 5. Ирригограмма сигмо-илеального свища при ДБТК. 1 — сигмовидная кишки; 2 — свищевой ход; 3 — тонкая кишка.

Рис. 6. Ирригоскопия с контрастированным наружным свищом сигмовидной кишки при ДБТК. 1 — наружный кишечный свищ.

лосвищевые затеки контрастного вещества с формированием паракишечных полостей и сложных «ответвлений» свищевых ходов в мягких тканях передней брюшной стенки (Рис. 8).

Рис. 7. Фистулография через наружный свищ при ДБТК.

Рис. 8. Ирригограмма с фистулографией. Околосвищевые затеки контрастного вещества при ДБТК. Околосвищевые затеки.

Ценность ирригоскопии заключалась в определении точной локализации всех дивертикулов ободочной кишки, локализации свища, примерной топографии и масштаба поражения мягких тканей передней брюшной стенки.

Рентгенологическое исследование было выполнено всем 19 (100%) пациентам с коло-везикальными свищами. При этом контрастировать сообщение мочевого пузыря с ободочной кишкой удалось лишь в 7 (36,8%) случаях. Это объяснялось выраженным воспалением в стенке сигмовидной кишке и паравезикальной клетчатке, слож-

ной топографией и формированием «клапанного» механизма свищевого хода. В 4 (21,1%) случаях во время рентгенологического исследования, ввиду выраженного воспаления в стенке кишки и ее плотной фиксации в малом тазу, нам не удалось контрастировать проксимальные отделы свищевого хода.

Цистоскопия выполнена в 19 (23,2%) наблюдениях. У 12 (14,6%) больных удалось визуализировать свищевое отверстие на верхне-боковой стенке мочевого пузыря слева (Рис. 9).

У 7 (8,5%) пациентов при цистоскопии определялось утолщение стенки мочевого пузыря с эндофитным ростом грануляционной ткани. Учитывая данную эндоскопическую картину, была заподозрена опухоль мочевого пузыря с прорастанием с сигмовидную кишку, что потребовало выполнения ТУР-биопсии. По результатам гистологического исследования была выявлена грануляционная ткань с участками распада и гнойного расплавления, что подтверждало воспалительный характер заболевания.

ФКС позволяла определить локализацию свища, оценить воспалительные изменения в стенке кишки, визуализировать степень ее деформации в зоне воспалительного инфильтрата и выявить сопутствующие заболевания (полипы, опухоли) с взятием биопсии [4]. Исследование выполнено у 68 (82,9%) больных. В 12 (14,6%) случаях был визуализирован коло-везикальный свищ. Из них у 4 (4,9%) пройти тубусом колоноскопа в проксимальные отделы кишки не удалось по причине воспалительных изменений и плотной её фиксации в малом тазу. В 14 (17,1%) наблюдениях, при фиброректоскопии был визуализирован коло-вагинальный свищ.

В группе больных с сигмо-илеальными свищами (n-5) ФКС была малоинформативной, по причине трудности осмотра проксимальных, по отношению к свищу, отделов ободочной кишки и первичным подозрением на рак сигмовидной кишки. Дифференциальная диагностика проводилась с помощью МСКТ и гистологической верификации.

МСКТ брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием выполнено в 77 (93,9%) наблюдениях. Достоинство данного метода — это его высокая информативность [14]. Диагностической задачей этого исследования является определение сохранности целостности воспаленного дивертикула и стенки толстой кишки. Это позволяет установить наличие сформированного свища ободочной кишки [14]. У 44 (53,7%) выявлена фиксированная петля сигмовидной кишки и открывающийся свищевой ход на переднюю брюшную стенку в левой мезогастральной области (Рис. 10).

В 13 (15,9%) случаях выявлен сигмо-везикальный свищ (Рис. 11). Во время исследования был визуализирован свищевой ход толщиной 2 см, впадающий в мочевой пузырь, с наличием в нем воздуха.

Рис. 9. Цистоскопия с выявлением дeфекта мочевого пузыря в проекции свища при ДБТК. 1 — свищевой дефект в стенке мочевого пузыря.

Рис. 10. МСКТ с наличием наружного кишечного свища при ДБТК.

1 — фиксированная петля кишки; 2 — наружный кишечный свищ.

У 14 (17,1%) пациенток установлен сигмо-вагинальный свищ, и у 5 (13,2%) больных визуализирован сигмо-илеальный свищ. На МСКТ нами проводилась визуализация свищевого хода и свищевого отверстия

Рис. 11. Сигмо-везикальный свищ при ДБТК. 1 — мочевой пузырь с наличием воздуха; 2 — свищевой ход; 3 — сигмовидная кишка.

на мочевом пузыре, влагалище или тонкой кишке. Исследовали накопление контрастного вещества в проекции свищевого хода и кишечной стенки с целью исключения онкопатологии.

Хирургический этап

Больных с наружными кишечными свищами было 44 (53,7%). Из них мужчин — 31 (70%), женщин — 13 (29,5). Эта группа пациентов отличалась перенесенными ранее оперативными вмешательствами по поводу воспалительных осложнений ДБТК (Табл. 3).

Всем больным проводилась инфузионная, проти-вомикробная терапия, обеспечивался функциональный покой кишечника. Случаев самостоятельного закрытия свища не наблюдалось. Необходимо отметить, что у данной категории больных сохранялся высокий риск развития восходящей инфекции мочевых путей, тяжелых водно-электролитных нарушений, стойкого болевого синдрома в животе. Консервативная терапия проводилась с целью купирования воспалительного процесса в брюшной полости и малом тазу, а также

Рис. 11. Коло-везикальный свищ при ДБТК. 1 — фиксированный мочевой пузырь и сигмовидная кишка с коло-везикальным свищем.

Табл. 3. Характер ранее перенесенных вмешательств у больных ДБТК с наружными кишечными свищами

|

Вид хирургического вмешательства |

абс. |

% |

|

Обструктивная резекция сигмовидной кишки |

5 |

11,4 |

|

Петлевая колостомия |

19 |

43,2 |

|

Лапаротомия, санация, дренирование брюшной полости |

16 |

36,4 |

|

Аппендэктомия |

3 |

6,8 |

|

Миниинвазивное дренирование параколлярного абсцесса |

1 |

2,3 |

|

Всего |

44 |

100 |

Табл. 4. Виды плановых оперативных вмешательств при ДБТК, осложненной кишечными свищами

Плановое оперативное вмешательство выполнено в 82 (100%) случаях (Табл. 4).

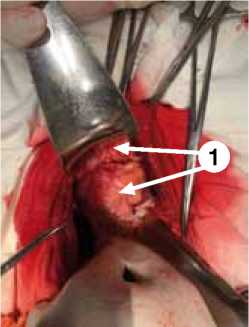

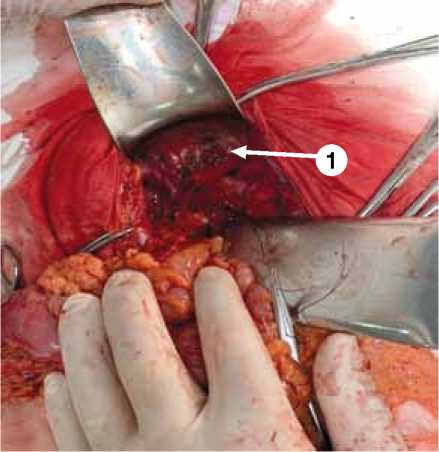

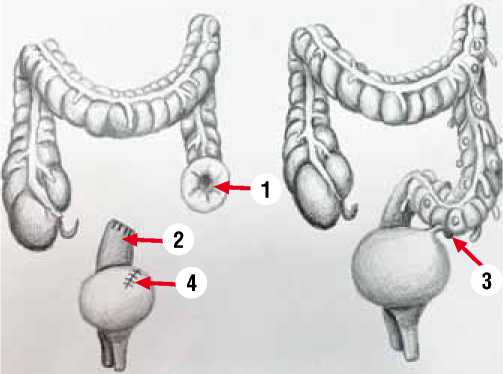

Разобщение свища, резекция сигмовидной кишки по Гартману с выведением одноствольной коло-стомы с плоскостной резекцией и ушиванием стенки мочевого пузыря выполнена в группе больных с мочепузырно-кишечным свищем у 6 (7,3%) пациентов (Рис. 11–13).

Рис. 12. Стенка мочевого пузыря после р азобщения коло-везикального свища при ДБТК. 1 — стенка мочевого пузыря со свищевым отверстием.

Рис. 13. Схематическое изображение оперативного вмешательства по поводу коло-везикального свища при ДБТК. 1 — одноствольная сиг-мостома; 2 — заглушенный дистальный конец сигмовидной кишки; 3 — коло-везикальный свищ; 4 — ушитая стенка мочевого пузыря.

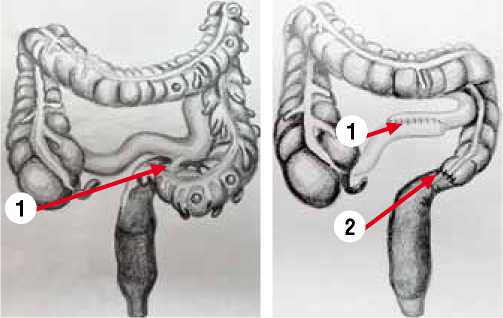

Рис. 14. Сигмо-илеальный свищ.

1 — сигмо-илеальный свищ.

Рис. 15. Резекция сигмовидной кишки с резекцией тонкой кишки, несущей свищ при ДБТК. 1 — резецированная часть тонкой кишки с анастомозом «бок в бок»; 2 — резецированная сигмовидная кишка с анастомозом «конец в конец».

У 2 (2,4%) мужчин, ввиду выраженных воспалительных изменений, выполнено ушивание мочевого пузыря с наложением эпицистостомы. В 4 (4,9%) наблюдениях наложен глухой шов мочевого пузыря. Катетер Фоллея у этих пациентов удален на 8–11 сутки. Швы на стенке мочевого пузыря были состоятельны.

Левосторонняя гемиколэктомия (ЛГКЭ) выполнена у 28 (34,1%) больных с наружными кишечными свищами. Из них у 2 (2,4%) причиной формирования свища было ранее выполненное миниинвазивной дренирование параколлярного абсцесса на фоне острого дивертикулита сигмовидной кишки. В 11 (13,4%) случаях имел место сигмо-вагинальный свищ.

Резекция сигмовидной кишки с формированием первичного толстокишечного анастомоза и наложением привентивной колостомы выполнена у 9 (11%) пациентов. Из них в 6 (7,3%) наблюдениях были больные с наружным кишечным свищем и 3 (3,7%) пациентки с сигмо-генитальным свищем.

В 23 (28%) случаях выполнена резекция сигмовидной кишки с наложением первичного анастомоза без выведения привентивной стомы, у 10 (12,2%) пациентов с наружными кишечными свищами на фоне ДБТК и 13 (15,9%) с сигмо-везикальным свищем.

Операцией выбора в 5 (6,1%) наблюдениях в группе пациентов с сигмо-илеальным свищем (Рис. 14), явилась резекция сигмовидной кишки с резекцией участка тонкой кишки, несущей свищ, с наложением тонкокишечного и толстокишечного анастомозов (Рис. 15).

В нашем исследовании одноствольные колостомы были закрыты не раньше, чем через 3 месяца, привен-тивные колостомы — в сроки от 3до 7 недель.

Осложнения возникли в 6 (7,3%) наблюдениях (Табл. 5).

Табл. 5. Структура осложнений после радикальных операций разобщения свищей при ДБТК

|

Осложнение |

абс. |

% |

|

Нагноение п/о раны |

2 |

2,4 |

|

Несостоятельность анастомоза |

1 |

1,2 |

|

Абсцесс брюшной полости |

1 |

1,2 |

|

Пневмония |

1 |

1,2 |

|

Частичная ретракция колостомы |

1 |

1,2 |

|

Всего |

6 |

7,3 |

Несостоятельность диагностирована у 1 (1,2%) больного, которому ранее выполнена ЛГКЭ с наружными кишечными свищами, которые возникли после первичной лапаротомии, санации и дренирования брюшной полости с наложением петлевой колостомы без удаления пораженного участка сигмовидной кишки. Процесс носил отграниченный характер, что не потребовало в последующем санационной релапаротомии. При контрольном обследовании (через 6 месяцев) признаков стриктуры анастомоза не выявлено. Несостоятельность закрылась на 15 сутки на фоне консервативной терапии.

Параколлярный абсцесс брюшной полости сформировался в 1 (1,2%) наблюдении после резекции сигмовидной кишки с наложением первичного анастомоза. Выполнено успешное пункционное дренирование абсцесса. При фистулографии несостоятельности толстокишечного анастомоза не выявлено. Больной выписан на 20-е сутки с клиническим выздоровлением.

У 1 (1,2%) больного в послеоперационном периоде, на фоне длительной вентиляции легких возникла двухсторонняя полисегментарная пневмония, на фоне тя-

желой сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. На фоне антибактериальной терапии пневмония купирована.

Частичная ретракция колостомы произошла у 1 (1,2%) больного, которому была выполнена обструктивная резекция сигмовидной кишки по Гартману с резекцией стенки мочевого пузыря. Необходимости выполнения реколостомии не было. Через 3 месяца выполнена реконструктивно-восстановительная операция на толстой кишке с закрытием колостомы.

Заключение

Лечение больных ДБТК, осложненной формированием свищей, является одной из наиболее актуальных и трудоемких задач. Частота развития данного осложнения 15,7%. Однако, несмотря на относительно низкую частоту возникновения, данная группа пациентов представляется наиболее тяжелой, ввиду сочетанного поражения органов и бесперспективности консервативного лечения, которое следует рассматривать лишь как мероприятия, направленные на снижение воспалительного процесса и подготовку пациента к радикальному оперативному вмешательству. Наиболее тяжелую категорию больных составляют пациенты с наружными свищами ободочной кишки, т.к. возникновению их способствовали перенесенные ранее оперативные вмешательства по поводу осложнений ДБТК. Одними из сложных пациентов, с трудно диагностической патологией — являются больные с сигмо-везикальными свищами, ввиду протекания заболевания «под маской» гастроэнтерологической, урологической и гинекологической воспалительных патологий.

При наружных кишечных свищах наиболее информативным методом диагностики являются ирри-госкопия с одновременной фистулографией. МСКТ и МРТ брюшной полости и малого таза, с внутривенным болюсным контрастированием позволяют не только визуализировать свищевой ход, но и дифференцировать рак ободочной кишки с прорастанием в соседние органы, что говорит о более высокой информативности данных этих диагностических методов. При этом, включение ФКС и цистоскопии в диагностическую программу пациентов с ДБТК считаем обязательным.

Единственным радикальным методом лечения этой категории больных является только оперативное вмешательство. Хирургическое лечение свищей, этиологическим фактором возникновения которых явилась ДБТК, включало резекцию ободочной кишки, пораженную дивертикулами и «несущую» свищевое отверстие, иссечение самого свищевого хода с его ушиванием или резекцией соседнего органа, куда проникал свищевой ход, исходящий из дивертикула толстой кишки. Объем резекции ободочной кишки зависел от масштаба поражения и распространенности дивертикулеза, особенностей интраоперационных анатомических условий и сопутствующей коморбид-ности пациента.

Таким образом, учитывая необходимость привлечения смежных специалистов к лечению внутренних свищей ДБТК (гастроэнетрологов, гинекологов, урологов, проктологов и т.д.), стратегия диагностики и лечения этой непростой категории больных должна быть мульти-дисциплинарной. А методика выполнения оперативного вмешательства при этом должна носить строго персонифицированный характер.

Список литературы Диагностика и лечение дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием свищей

- Floch MH, White JA. Management of diverticula r disease is changing. World J. Gastroenterol. 2006; 12 (20): 3225-3228.

- Земляной В.П., Сигуа Б.В., Никифоренко А.В. и др. Особенности хирургического лечения поздних осложнений дивертикулярной болезни ободочной кишки // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. — 2017. — №2. — С.121-124.

- Сигуа Б.В., Емельяненко А.В., Асатуров А.В., Курков А.А., Глобин А.В. Хирургические аспекты лечения дивертикулярной болезни толстой кишки, осложненной формированием коловезикального свища // Московский хирургический журнал. — 2023. — №2. — C.110-115. doi: 10.17238/2072-3180-2023-2-110-115.

- Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И., Москалев А.И. и др. Толстокишечно-мочепузырные свищи как осложнение дивертикулярной болезни // Урология. — 2013. — №1. — С.17-23.

- Основы колопроктологии. Под ред. Г.И. Воробьева. М.: Медицинское информационное агентство, 2006.

- Nagata N, Ishii N, Manabe N, et al. Guidelines for Colonic Diverticular Bleeding and Colonic Diverticulitis: Japan Gastroenterological Association. Digestion 2019; 99(1): 1-26. doi: 10.1159/000495282.

- Melchior S, Cudovic D, Jones J, Thomas C, Gillitzer R, Thüroff J. Diagnosis and surgical management of colovesical fistulas due to sigmoid diverticulitis. J Urol. 2019; 182(3): 978-82.

- Garcea G, Majid I, Sutton CD, Pattenden CJ, Thomas WM. Diagnosis and management of colovesical fistulae; six-year experience of 90 consecutive cases. Colorectal Disease. 2006; 8(4): 347-352.

- Саламов К.Н., Ачкасов С.И., Солтанов Б.Ц. Место проксимальной колостомии в многоэтапном лечении осложненного дивертикулеза ободочной кишки // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 1995. –№1. — С.77-80.

- Галлямов Э.А., Бусырев Ю.Б., Горбачева И.В., Дугин В.А. Одноэтапное лапароскопическое лечение хронических воспалительных осложнений дивертикулярной болезни толстой кишки // Сеченовский вестник. — 2019. — №10(2). — С.70-76. doi: 10.26442/22187332.2019.

- Etzioni DA, Mack TM, Beart RW, et al. Diverticulisis in the United States: 1998–2005: Changing patterns of disease and treatment. Ann Surg. 2009; 249: 210-7. doi: 10.1097/ SLA.0b013e3181952888.

- Тимербулатов В.М., Мехдиев Д.И., Меньшиков А.М. и др. Лечебная тактика при дивертикулярной болезни толстой кишки // Хирургия. — 2000. — №9. — С.48-51.

- Ачкасов С.И., Москалёв А.И., Жученко А.П. и др. Свищи ободочной кишки как осложнение дивертикулярной болезни // Колопроктология. — 2011. — №4. — С.38-42.

- Белов Д.М., Зароднюк И.В., Москалев А.И., Майновская О.А. КТ признаки деструкции дивертикула при воспалительных осложнениях дивертикулярной болезни ободочной кишки // Колопроктология. — 2022. — Т.21. — №1. — С.71-82. doi: 10.33878/2073-7556-2022-21-1-71-82.

- Левчук А.Л., Бруслик С.В., Свиридова Т.И., Абдуллаев Э.Г., Абдуллаев А.Э. Миниинвазивное лечение параколлярных абсцессов при остром дивертикулите // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. — 2021. — Т.180. — №5. — С.65-71. doi: 10.24884/0042-4625-2021-180-5-65-71.

- Левчук А.Л., Абдуллаев А.Э. Радикальные хирургические вмешательства после миниинвазивных санирующих операций по поводу осложненного дивертикулита толстой кишки // Вестник НМХЦ им. Н.И.Пирогова. — 2023. — Т.18. — №3. — С.71-79. doi: 10.25881/20728255_2023_18_3_71.