Диагностика и лечение отодектоза у кошек

Автор: С.А. Павлов

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 1 (47), 2021 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129547

IDR: 149129547

Текст статьи Диагностика и лечение отодектоза у кошек

С древних времен кошки являются постоянными спутниками людей, они вместе с собаками считаются наиболее популярными домашними животными современного человека. По данным открытых источников лидер по числу кошек в мире – Соединенные Штаты Америки, там зарегистрировано 86 млн кошек, второе место занимает Китай – 85 млн и третье место в рейтинге у России – 33,7 млн. За последние три года количество кошек в России увеличилось на 4,7 млн. Нужно отметить, что в нашей стране численность кошек почти вдвое превышает численность собак (18,9 млн).

Отодектоз или ушная чесотка является инвазионным заболеванием плотоядных животных, в том числе собак и кошек. Отодектоз – очень распространенное заболевание домашних животных, оно связано с условиями их содержания и кормления. Чаще всего болезнь регистрируется в больших городах, где количество бездомных животных намного больше, чем в небольших населенных пунктах [1].

Инвазионные заболевания плотоядных животных, вызываемые арахноэнтомозами, имеют широкое распространение как за рубежом, так и в

Российской Федерации.

Возбудители арахноэнтомозов – эктопаразиты и переносчики возбудителей многих инфекционных и инвазионных заболеваний как животных, так и человека, представляют угрозу для здоровья [5].

Рост заболеваемости домашних плотоядных арахноэнтомозами объясняется увеличением численности популяции домашних и безнадзорных собак и кошек, которые создают напряженную эпизоотологическую ситуацию по инвазионным болезням в городах и селах, так как способствуют росту численности паразитов [1,2,4].

«Чесотка» – это название группы болезней, вызываемых клещами из отряда Acariformеs (ака-риформные клещи). Возбудитель отодектоза – из семейства Psoroptidae, рода Otodectes. Жизненный цикл клещей включает яйцо, личинку, протонимфу, дейтонимфу и имаго. Тело взрослых особей имеет овальную форму. Яйца продолговатые, мягкие, липкие, белые. Они высыхают и прилипают к поверхности шерсти [2,5]. Данный клещ часто поражает оба уха животного, заболевание характеризуется хроническим течением и является всесезонным, также отмечается острое и подострое течение этой болезни.

Болезнь часто регистрируют у молодняка в возрасте от 2 до 6 месяцев. Возбудители заболевания живут в наружном слуховом проходе и питаются остатками кожи (эпидермисом). В процессе своей жизнедеятельности клещи раздражают нервные окончания и вызывают атрофию сальных желёз. При благоприятных условиях развития клещ достигает половозрелой стадии за 18–25 дней. Отмечается, что в зимний период самки откладывают в два раза больше яиц, чем в летний [3,4].

Цель исследования – определение вида клеща O todectes cynotis в условиях г. Иркутска.

Методика исследования

Объектом исследования послужили кошки в количестве 31 гол. в возрасте от 3 до 16 месяцев из частного сектора г. Иркутска. Работы проводились на базе кафедры специальных ветеринарных дисциплин факультета биотехнологий и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Иркутского государственного аграрного университета.

Постановка окончательного диагноза на ото-дектоз включает в себя наличие характерных клинических признаков и лабораторную диагностику.

Клинические признаки: в процессе жизнедеятельности клещ, паразитируя в слуховом проходе, вызывает экссудативное воспаление ушных раковин и самого слухового прохода. В ушном проходе можно обнаружить большое количество коричневого экссудата с неприятным запахом, часто сопровождающегося зудом (рис.1). Больные животные, испытывая зуд, начинают трясти головой и расчесывать лапами ушную раковину, вследствие чего на наружной поверхности ушной раковины видны следы расчесов, иногда обнаруживаются раны и гематомы.

Наличие ран и расчесов на наружной поверхности ушной раковины является воротами для вторичной бактериальной инфекции, которая иногда может быть причиной повышения температуры. При проникновении воспалительного процесса внутрь и затрагивании слухового аппарата наступает потеря слуха, а в тяжелых случаях – нервные признаки и эпилептоидные судороги. Состояние быстро ухудшается и очень часто заканчивается летальным исходом.

Такие клинические признаки могут указывать на разные патологии как инфекционного, так и не-

Рис. 1. Клиническая картина заболевания – отодек-тоз (экссудат в ушном проходе у кошки).

Pic. 1. Clinical picture of the disease – otodectosis (exudate in the ear canal in a cat).

инфекционного характера. Окончательный диагноз подтверждается только при выявлении клеща O todectes cynotis.

Для постановки диагноза на отодектоз берётся на исследование ушная сера, корки и струпья с внутренней поверхности больного уха. Со-скоб серы выполняется ватными палочками, аккуратно. Затем содержимое ушного прохода переносится на предметное стекло путём лёгкого соскабливания и при добавлении 1-2 капель вазелинового масла, проводится микроскопическое исследование с помощью светового микроскопа Биомед-1 при увеличениях × 50–200 [4].

Результаты исследования

Все опытные животные принадлежали частным владельцам, условия содержания: квартиры и частные дома.

За период исследования было осмотрено 143 животных, имеющих характерные клинические признаки; у 31 кошки подтвердился диагноз ото-дектоз (возбудитель – Otodectes cynotis), что составило 21,6% от общего числа кошек с клиническими признаками.

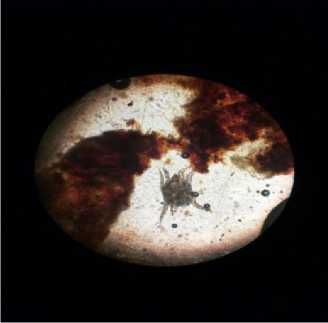

Из анамнеза заболевших кошек: у всех отмечалось беспокойное поведение и подергивание головой, покраснение внутренней поверхности уха со следами расчесывания и неприятным запахом из пораженных ушей. При осмотре в слуховом проходе и завитковой части ушной раковины были об- наружены корки, струпья коричневого цвета, кроме этого отмечали гиперемию и отечность (рис.2).

Лабораторная диагностика. Для постановки диагноза и дифференциации от других заболеваний (воспаление ушной раковины, бешенство, энцефалит) было проведено микроскопическое исследование. Данное исследование представляет собой обнаружение чесоточных клещей в содержимом ушного прохода. Материал для исследования брали ватными палочками и посредством со-скоба свежих чесоточных очагов (с двух–трех мест) на границе пораженной и здоровой кожи.

Рис. 2. Струпья и корки в слуховом проходе.

Pic. 2. Scabs and crusts in the ear canal.

При микроскопии взятого соскоба были обнаружены яйца паразита и взрослые особи вида Otodectes cynotis (рис. 3).

Лечебно - профилактические мероприятия. Для эффективной борьбы с клещами использовались акарицидные препараты «Oтoвeдин» – ушныe кaпли aкapицидныe, coдepжaщиe в кaчecтвe дeйcтвующeгo вeщecтвa фocфopopгaничecкoe coeдинeниe фoкcим (0,2%), aльфaпинeн (3%) и вcпoмoгaтeльныe кoмпoнeнты.

Ивермек – инъекционный 1 %-ный раствор, в 1 мл содержится в качестве действующего вещества 10 мг ивермектина, вспомогательный компонент — витамин Е (40 мг), консервант и водноорганическая основа. Ивермек обладает широким спектром противопаразитарного действия.

Рис. 3. Возбудитель отодектоза (Otodectes cynotis). Pic. 3. The causative agent of otodectosis (Otodec-tes cynotis).

Для обработки ран и царапин использовали хлоргексидин – антисептическое средство, обладающее сильным противомикробным действием.

Так как передача клеща происходит контактным путем с зараженным отодектозом животным, то для предупреждения распространения данной болезни было рекомендовано исключить контактирование с бродячими животными и животными, имеющими характерные клинические признаки.

Кроме того, для эффективной профилактики необходимо периодически осматривать ушные раковины на предмет выявления признаков жизнедеятельности клеща, особенно в весенне-осенний период. По мере загрязнения ушных раковин требуется проводить их очистку с применением раствора борной кислоты или средств для чистки ушей (барс, отоклин и др.)

Вывод

При исследовании 31 кошки с частного сектора г. Иркутска был поставлен диагноз – отодек-тоз, возбудитель – клещ Otodectes cynotis. При микроскопическом исследовании струпьев и корок, взятых на внутренней поверхности ушной раковины заболевших животных, диагноз подтвердился у всех исследуемых животных.