Диагностика и лечение рака яичников в свете современных молекулярно-генетических достижений

Автор: Кагирова Э.М., Хусаинова Р.И., Минниахметов И.Р.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 5 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - систематизация и обобщение литературных данных по изучению клинико-генетических аспектов, молекулярного патогенеза, а также новых тенденций диагностики и лечения злокачественных новообразований яичников. материал и методы. Поиск литературных источников производился по базам данных Web of Science, Scopus, Medline, PubMed, eLibrary.

Рак яичников, мутации, таргетная терапия, микроокружение опухоли

Короткий адрес: https://sciup.org/140303534

IDR: 140303534 | УДК: 618.11-006.6-07-08:575.224.2 | DOI: 10.21294/1814-4861-2023-22-5-118-133

Текст научной статьи Диагностика и лечение рака яичников в свете современных молекулярно-генетических достижений

Рак яичников (РЯ) является серьезной проблемой здравоохранения, оставаясь самой фатальной формой гинекологических злокачественных новообразований. Данное заболевание более уместно рассматривать как группу многофакторных злокачественных новообразований, различающихся по гистотипу, клиническому проявлению и молекулярно-генетическим особенностям. Рак яичников занимает 7-е место по распространенности и 8-е место по показателю смертности среди онкологических заболеваний, ежегодно в мире диагностируется примерно 314 000 случаев РЯ, он является причиной смерти около 207 000 женщин [1, 2]. Американский национальный институт рака (NCI) ежегодно регистрирует 11,6 случая РЯ на 100 000 женщин. Общая 5-летняя выживаемость при РЯ практически не изменилась, несмотря на то, что показатели выживаемости для ряда солидных опухолей значительно улучшились за последние 50 лет [3]. В России с каждым годом регистрируется все больше новых случаев злокачественных новообразований яичника. Распространенность РЯ в 2020 г. составила 80,4 на 100 000 женщин. При этом летальность пациенток с РЯ в течение года с момента установления диагноза (из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в 2020 г. составила 19,4 %, занимая лидирующие позиции среди злокачественных опухолей женской половой сферы [4].

Изучение патогенеза рака яичников привело к более глубокому пониманию происхождения и молекулярных характеристик данной патологии. На протяжении десятилетий различные гистологические типы объединялись под термином «рак яичников» и лечились стандартным образом. Иден- тификация молекулярных маркеров, связанных с различными гистотипами, привела к разработке новых стратегий терапии, появились различные агенты, нацеленные на саму опухоль либо на микросреду, в которой она растет.

Цель исследования ‒ анализ и систематизация литературных данных, обобщение и оценка современного состояния клинико-генетических аспектов, а также новых тенденций в диагностике и лечении РЯ.

Эпидемиология рака яичников

Показатели заболеваемости и смертности от РЯ значительны в разных странах мира. По данным ВОЗ на конец 2021 г., самые высокие показатели распространенности РЯ отмечены в Северной и Восточной Европе и в Юго-Восточной Азии [1]. Пятилетняя выживаемость женщин при РЯ составляет 40 %, рецидив заболевания отмечается в 80 % случаев. По прогнозам Всемирной онкологической базы данных GLOBOCAN, частота РЯ будет неуклонно расти и к 2040 г. может вырасти на 47 % от общего числа. Наибольшее количество случаев РЯ в 2020 г. зарегистрировано в Китае, Индии и США, Россия находится на 4-м месте [2].

В России в 2020 г. зарегистрировано 12 444 случая РЯ, среди которых диагноз морфологически подтвержден у 94,9 % пациенток. Из них 28,5 % имели РЯ I стадии, 11,1 % – II стадии, 38,8 % – III стадии, 20,6 % – IV стадии, у 1 % пациенток не установлена стадия заболевания. В первый год после постановки диагноза летальность от РЯ составила 19,4 % [4].

В Республике Башкортостан в 2020 г. зафиксировано 323 случая РЯ, у 93,5 % женщин диагноз подтвержден морфологически. Превалирующее число пациенток имели РЯ III стадии – 47,7 %, РЯ I стадии выявлен у 25,1 %, II стадии – у 11,8 %, IV стадии – у 15,5 %. Летальность в первый год с момента постановки диагноза составила 19,7 %, что совпадает с общероссийскими показателями [4].

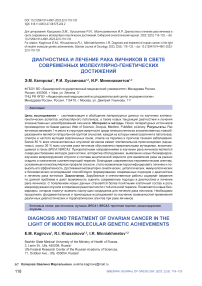

Молекулярная и клинико-патологическая классификация рака яичников

В многочисленных исследованиях установлено, что РЯ является гетерогенным заболеванием как на молекулярном, так и на гистологическом уровне [5]. В одном из последних изданий ВОЗ по онкогинекологическим заболеваниям описаны основные гистотипы РЯ с интеграцией современных иммуно-молекулярных алгоритмов их раннего определения с высокой диагностической значимостью и вариантами лечения [6] (табл.1).

Серозный тип РЯ делится на два подтипа: высокой (High Grade) и низкой (Low Grade) степени злокачественности, которые представляют собой два отдельных типа опухолей с различной морфологией, патогенезом, молекулярными особенностями и прогнозом. В рамках проекта «Атлас генома рака» (TCGA) с использованием технологии микрочипов и массового параллельного секвенирования всесторонне изучен молекулярный профиль опухоли при серозном типе РЯ высокой степени злокачественности [7]. Проведены комплексный анализ экспрессии мРНК, микроРНК, метилирования промоторов генов и оценка вариации числа копий (CNV) в 489 серозных карциномах высокой степени злокачественности, а также экзонов кодирующих генов в 316 из этих опухолей. Обнаружены мутации в гене TP53 почти во всех опухолях (96 %), а также в генах NF1 , BRCA1 , BRCA2 , RB1 и CDK12 ; выявлены 113 аберраций числа копий ДНК и гиперметилирование промоторов 168 генов.

В 22 % случаев РЯ идентифицируются герминальные и соматические мутации в генах BRCA1 и BRCA2 [8]. Также выявлены соматические мутации изменений числа копий ДНК, которые коррелируют с геномной нестабильностью и мутацией в генах ATM, BARD1, BRIP1, CHEK1, CHEK2, FAM175A, MRE11A, NBN, PALB2, RAD51C и RAR51D [15]. Основной проблемой этих исследований является интерпретация патогенного значения некоторых вариантов и их клинической значимости.

Серозные карциномы высокой степени злокачественности (HG) гистологически неоднородны, недавно описаны 2 типа – классический и вариант SET (Solid, pseudoEndometrioid and Transitional) [6, 16]. Классический тип имеет различную архитектуру, выделяют папиллярный, микропапиллярный и солидный варианты роста опухоли. Опухолевые клетки обычно демонстрируют выраженный ядерный плеоморфизм с заметными нуклеолами, высокую митотическую активность (обычно >12 митозов на 10 полей высокой мощности), включая атипичные митозы. Вариант SET характеризуется наличием сплошных слоев клеток, имитирующих эндометриоидные и/или переходноклеточные карциномы. Также могут наблюдаться микропапиллы и необычные гигантские клетки. В этих опухолях часто наблюдаются географический некроз и высокое количество инфильтрирующих опухоль лимфоцитов. Вариант SET серозной карциномы высокой степени злокачественности чаще всего ассоциируется с герминальными и/или соматическими мутациями в генах BRCA1/2 [17].

Серозный тип низкой степени злокачественности не связан с герминальными мутациями в генах BRCA1/2 и не характеризуется хромосомной нестабильностью, наблюдаемой при серозном типе высокой степени злокачественности. Наиболее распространенные соматические мутации обнаруживаются в генах KRAS, NRAS, BRAF, USP9X, EIF1AX и ERBB2 . Мутации в генах BRAF и KRAS встречаются в 30 и 35 % случаев соответственно, а в гене ERBB2 встречаются редко (менее 5 % опухолей) [10]. Серозная карцинома низкой степени злокачественности (LG) состоит из однородной популяции мелких клеток со скудной цитоплазмой, расположенных в виде небольших сосочков, опухолевые клетки характеризуются легкой или умеренной ядерной атипией, без плеоморфизма и могут иметь заметные нуклеолы [18]. Серозные карциномы низкой степени злокачественности обычно экспрессируют WT1, CK7, PAX8, рецептор эстрогена (ER) и рецептор прогестерона (PR). В отличие от серозной карциномы высокой степени злокачественности, индекс пролиферации Ki67 низкий (обычно менее 3 %), а p53 экспрессирует дикий тип [19].

Наиболее распространенными мутациями при эндометриоидном раке яичников являются соматические мутации в генах CTNNB1 и PTEN , регулирующие работу белка β-катенина. Мутации в гене CTNNB1 встречаются в 38–50 % случаев и индуцируют цитоплазматическое и ядерное накопление белка β-катенина с последующим участием в передаче сигнала и активации транскрипции посредством образования комплексов с ДНК-связывающими белками. Мутации в гене CTNNB1 связаны с опухолями низкой степени злокачественности и благоприятными исходами [12]. PTEN представляет собой ген-супрессор опухоли, расположенный на хромосоме 10q23.3, патогенные изменения в этом гене выявляются примерно у 20 % пациенток с эндометриоидным РЯ. Соматические мутации гена PTEN и потеря гетерозиготности (LOH) в регионе 10q23 часто выявляются вместе и приводят к активации сигнального пути PI3K/AKT, который ингибирует апоптоз. Другой механизм запуска передачи сигналов PIK3 обусловлен активирующими мутациями в гене PIK3CA , который кодирует каталитическую субъединицу p110 PI3K. Мутации в экзонах 9 и 20 гена PIK3CA были выявлены в 20 % случаев РЯ эндометриоидного типа и

|

Таблица 1/ Table 1 Молекулярная и клинико-патологическая классификация рака яичников Molecular and clinicopathological classification of ovarian cancer |

|||||

|

Параметр/ Parameter |

Серозная карцинома высокой степени злокачественности/ High-grade serous carcinoma |

Серозная карцинома низкой степени злокачественности/ Low-grade serous carcinoma |

Эндометриоидная карцинома/ Endometrioid carcinoma |

Светлоклеточная карцинома/ Clear cell carcinoma |

Муцинозная карцинома/ Mucinous carcinoma |

|

Частота встречаемости/ Frequency of occurrence |

70 % |

<5 % |

10 % |

6–10 % |

3–4 % |

|

Локализация/ Location |

Фаллопиевые трубы/ Fallopian tubes |

Эндосальпингиоз/ фаллопиевы трубы/ Endosalpingiosis/ fallopian tubes |

Эндометриоз/ Endometriosis |

Эндометриоз/ Endometriosis |

Тератома/ Teratoma |

|

Предшествующее поражение/ Pre-existing lesion |

Серозная трубная интраэпителиальная карцинома/ Serous tubal intraepithelial carcinoma |

Серозная пограничная опухоль/ Serous borderline tumour |

Атипичный эндометриоз; светлоклеточная пограничная опухоль/ Atypical endometriosis; clear cell borderline tumour |

Атипичный эндометриоз; светлоклеточная пограничная опухоль/ Atypical endometriosis; clear cell borderline tumour |

Муцинозная пограничная опухоль/ Mucinous borderline tumour |

|

Наследственная онкопатология/ Hereditary cancer |

BRCA1/2 - ассоциированный наследственный рак молочной железы и яичников/ BRCA1/2 -associated hereditary breast and ovarian cancers |

– |

Синдром Линча/ Lynch syndrome |

Синдром Линча/ Lynch syndrome |

– |

|

Молекулярногенетические изменения/ Molecular genetic alterations |

TP53, BRCA1/2, HRD, хромосомная нестабильность, изменение числа копий генов/ TP53, BRCA1/2, HRD , chromosomal instability, gene copy number alteration |

KRAS, NRAS, BRAF, HER2 |

CTNNB1 PIK3CA PTEN KRAS ARID1A MSI POLE TP53 |

ARID1A PIK3CA PTEN MSI |

Потеря числа копий CDKN2A KRAS , амплификация HER2 TP53/ CDKN2A KRAS CDKN2A copy number loss, amplification HER2 TP53 |

|

Потенциальная таргетная терапия/ Potential targeted therapy |

Ингибиторы PARP; ингибиторы иммунных контрольных точек/ PARP inhibitors; immune checkpoint inhibitors |

Ингибиторы MEK/ MEK inhibitors |

Ингибиторы mTOR; ингибиторы иммунных контрольных точек/ mTOR inhibitors; immune checkpoint inhibitors |

Ингибитор тиро-зинкиназы; ингибиторы иммунных контрольных точек/ Tyrosine kinase inhibitor; immune checkpoint inhibitors |

Трастузумаб/ Trastuzumab |

|

Источник/ Literature |

[7–9] |

[10, 11] |

[11, 12] |

[9, 11, 13] |

[11, 14] |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

связаны с неблагоприятным прогнозом [20]. Кроме того, при эндометриоидном раке яичников выявлены и другие мутации, затрагивающие сигнальный путь MAPK (в гене KRAS – 33 %) и комплекс SWI/ SNF (в гене ARID1A – 30 %).

Гистологически эндометриоидная карцинома схожа с аденокарциномой эндометрия матки и ее вариациями. Большинство из них представляют собой карциномы низкой степени злокачественности, характеризующиеся железистым, кри-брозным и/или виллогландулярным рисунком [21]. Как правило, железы состоят из высоких стратифицированных столбчатых клеток с редкой эозинофильной цитоплазмой. Цитоплазма может быть с муцинозными очагами, накапливаясь в апикальной части, количество митозов составляет приблизительно 5–10 [22].

Примерно в половине случаев светлоклеточного типа РЯ выявляются мутации в гене ARID1A . Мутации в гене PIK3CA встречаются в 30–40 % случаев светлоклеточного РЯ и обычно сочетаются с мутациями в гене ARID1A [13]. Светлоклеточные карциномы яичников преимущественно визуализируются как крупные односторонние кистозные или солидные образования, часто содержат очаги эндометриоза и поверхностные спайки. Гистологически светлоклеточный тип характеризуется сочетанием разнообразных паттернов и типов клеток. Описаны три классических архитектурных паттерна: папиллярный, тубулоцистозный и солидный. Опухолевые клетки имеют прозрачную, эозинофильную или уплощенную цитоплазму, крупные атипичные ядра с выраженными нуклеолами, но без значительного плеоморфизма, атипия относительно равномерна. Митозы обычно составляют менее 5/10 полей высокой мощности, реже, чем в других типах карцином яичников [22].

Молекулярный профиль муцинозного типа отличается от других гистотипов РЯ. Наиболее распространенными мутациями являются потеря числа копий ДНК (CNV) в гене CDKN2A (76 %) и мутации в генах KRAS и TP53 (суммарно 64 %). Амплификация HER2 (26 % случаев) и мутации в генах RNF43, BRAF, PIK3CA и ARID1A встречаются в 8–12 % случаев РЯ муцинозного типа [14].

Муцинозные карциномы представляют собой крупные, односторонние, мультилокулярные или унилокулярные кистозные образования, содержащие муциновую жидкость, как правило, морфологически они неоднородны и могут содержать примесь доброкачественных, пограничных и карциноматозных компонентов. Они могут иметь два типа роста: (1) экспансивный тип без явной инвазии в строму, но с расположенными друг за другом или сложными злокачественными железами с минимальной или отсутствующей стромой; (2) инфильтративный тип с явной инвазией в строму и часто с десмопластической стромальной реакцией. Экспансивный тип роста ассоциируется с более благоприятным прогнозом, чем инфильтративный [13, 14, 22].

Наследственные формы рака яичников

До 23 % карцином яичников являются наследственными формами рака. Наиболее часто герминальные мутации выявляются в генах BRCA1 или BRCA2 , которые обнаруживаются в 20–25 % случаев серозного РЯ высокой степени злокачественности. Кумулятивный риск развития РЯ составляет приблизительно 44 % для носителей мутаций в гене BRCA1 и 17 % для носителей патогенных изменений в гене BRCA2 [7] . В течение последних 20 лет мутации в генах BRCA1/2 считались причиной большинства наследственных карцином яичников.

В результате использования технологии массового параллельного секвенирования (NGS) обнаружено, по меньшей мере, 16 других генов, связанных с наследственным РЯ, что привело к увеличению числа редких наследственных гинекологических синдромов [23]. Выявление герминальной мутации важно как для клинически здоровых носителей, так и для пациенток с РЯ. В первом случае можно назначить углубленное и персонализированное обследование и соответствующую профилактику, во втором случае обнаружение мутаций позволяет назначить таргетную терапию [24].

Результаты недавних исследований показали наличие герминальных и соматических мутаций в генах, которые регулируют процесс гомологичной рекомбинации, таких как RAD51D, CHEK2, BARD1, ATM, ATR, EMSY , белки анемии Фанкони (BRIP1 и PALB2) и комплекс MRN (состоящий из белков MRE11, Rad50 и Nbs1). Другим важным геном является PTEN (гомолог фосфатазы и тензина) – ген-супрессор опухоли, который регулирует путь PI3K, участвующий в пролиферации клеток [23, 25]. Если в одном из белков, участвующих в гомологичной рекомбинации, имеется дефект, двухцепочечные разрывы восстанавливаются посредством негомологичной репарации соединения концов, что является ошибочным механизмом, приводящим к новым генетическим дефектам и, как следствие, развитию рака [26, 27] (табл. 2).

Согласно проекту TCGA, примерно 50 % пациенток с серозным типом РЯ высокой степени злокачественности характеризуются герминальными или соматическими мутациями в генах, вовлеченных в процесс гомологичной рекомбинации, включая мутации в генах BRCA1/2 (20 %), эпигенетическое выключение (сайленсирование) гена BRCA1 (11 %), амплификацию или мутацию гена EMSY (8 %), делецию гена PTEN (7 %), мутации в генах анемии Фанкони (5 %), гиперметилирование гена RAD51C (3 %) и мутации в генах ATM или ATR (2 %) [24].

Другие гены, такие как TP53, STK11, EXT и PTCH1 , не вовлеченные напрямую в механизмы

Таблица 2/Table 2

Клинически значимые герминальные мутации в генах рака яичников [26, 28]

Clinically significant germline mutations in ovarian cancer genes [26, 28]

Окончание таблицы 2/End of Table 2

|

PALB2 – |

Потенциальное повышение риска развития РЯ/ Potential increased risk of OC |

Снижение риска сальпингоофорэк-томии: доказательств недостаточно; лечение на основании семейного анамнеза/ Reducing the risk of salpingo-oophorectomy: evidence insufficient; treatment based on family history |

|

Mre11/RAD50 – |

Потенциальное повышение риска развития РЯ/ Potential increased risk of OC |

Конкретных рекомендаций нет/ No specific recommendations |

Снижение риска сальпингоофорэк-томии: доказательств недостаточно; лечение на основании семейного

Повышен, но конкретный диапазон неизвестен/

NBS1

анамнеза/

Elevated, but the specific range is unknown

Reducing the risk of salpingo-oophorectomy: evidence insufficient; treatment based on family history

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

гомологичной рекомбинации, также могут предрасполагать к раку яичников. Они кодируют белки, участвующие в клеточной пролиферации, апоптозе и геномной стабильности. Например, ген TP53 кодирует транскрипционный белок-супрессор опухоли (p53), участвующий в регуляции клеточного роста и апоптозе. Ген онкосупрессора STK11 , расположенный на хромосоме 19p13.3, кодирует серин-треониновую протеинкиназу 11, которая участвует в апоптозе и связывании мембран, а также регулирует центральный элемент mTOR, участвующий в контроле клеточного роста и пролиферации [29].

Таким образом, пациентки с наследственной формой РЯ имеют генетическую предрасположенность с высокой пенетрантностью, вызванную мутациями не только в генах BRCA1/2 , но и в других генах, участвующих в системах репарации ДНК, клеточной пролиферации, апоптозе и геномной стабильности. Американское общество клинических онкологов рекомендует тестирование герминальных мутаций в генах BRCA1, BRCA2, RAD51D, BRIP1, MLH1, MSH2, RAD51C, MSH6, PMS2 и PALB2 для всех пациенток с эпителиальным РЯ [29]. Известно, что эти гены репарации ДНК повышают риск развития рака и чувствительность к платине через пути репарации, опосредованной гомологичной рекомбинацией. Знания о клинической значимости мутаций в генах, вовлеченных в процессы гомологичной рекомбинации, позволяют персонализировать лечение РЯ [30].

Новые подходык диагностике рака яичников

Согласно практическим рекомендациям RUSSCO, диагноз РЯ устанавливается на основании гистологического исследования материала, полученного во время операции или при биопсии на дооперационном этапе. При невозможности выполнения на первом этапе оперативного вмешательства или биопсии лечение начинается с предоперационной химиотерапии, в этом случае диагноз может быть установлен на основании данных цитологического исследования, уровня онкомаркера СА125 и клинической картины [31].

В настоящее время не существует точного метода скрининга РЯ, рекомендуется регулярное посещение гинеколога, выполнение УЗИ органов малого таза. Помимо этого, для определения риска развития РЯ рекомендуется анализ онкомаркеров СА125, НЕ4, расчет индекса ROMA [32]. Однако эти исследования не обладают высокой прогностической значимостью и специфичностью. Большой интерес вызывает поиск эффективной стратегии выявления РЯ на ранней стадии. Существует ряд многообещающих новых биомаркеров и методов визуализации.

Биомаркеры в диагностике РЯ

За последние 3 десятилетия более 100 биомаркеров крови были протестированы в качестве вероятных предикторов РЯ на ранней стадии как индивидуально, так и в сочетании с маркером CA25 [33]. Белок HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) имеет два домена сывороточного кислого белка (WAP) и 4-дисульфидных ядра (WFDC2), который секретируется эпителиальными клетками РЯ. Маркер повышается у 70 % больных РЯ, но, в отличие от CA125, реже возрастает при доброкачественных заболеваниях, можно диагностировать рак, когда уровень CA125 в норме [8]. Выявлено, что одновременный скрининг маркеров HE4 и CA125 показывает высокую чувствительность (76,4 %) при наличии опухолевого образования яичников (специфичность – 95 %) [34].

Повышение концентрации HE4 преимущественно обнаруживается при раке яичников, не- мелкоклеточном раке легких и раке эндометрия. В связи с тем, что уровень HE4 может повыситься при доброкачественных опухолях, его нельзя использовать как единственный индикатор наличия или отсутствия онкопатологии. HE4 следует интерпретировать в комплексе с другими диагностическими тестами [35].

Существует алгоритм расчета риска злокачественной опухоли яичников (ROMA) на основе анализа антигена 125 (CA125), человеческого эпидидимального белка 4 (HE4) и менопаузального статуса для отнесения женщин с дополнительными образованиями к группе высокого или низкого риска обнаружения РЯ [36, 37].

Аутоантитела

Ограниченная способность белковых биомаркеров обнаруживать РЯ на ранней стадии может быть связана с небольшими размерами опухоли на ранних стадиях и/или их низкой экспрессией. Эту проблему могут решить аутоантитела, которые стимулируются на ранних стадиях заболевания [38]. У пациентов на всех стадиях уровень аутоантител к белку TP53 в сыворотке повышен на 20 %, а мутации в гене супрессора опухолей TP53 выявляются почти при всех серозных РЯ высокой степени злокачественности [39]. Примечательно, что уровень аутоантител к TP53 был повышен у 16 % пациентов, у которых рак не был обнаружен с помощью маркера CA125. Уровень аутоантител к TP53 повышался за 8 мес до обнаружения маркера CA125 и за 22 мес до постановки диагноза [34]. Выявлены дополнительные доказательства эффективности определения аутоантител к TP53, а также нескольких других кандидатных аутоантител, таких как анти-гомеобокс A7 (HOXA7) и анти-интерлейкин 8 (IL8), для раннего выявления РЯ [40, 41].

МикроРНК

МикроРНК циркулируют во многих жидкостях организма в виде стабильных единиц, связанных с белками (например, Argonaute 2) или упакованных в экзосомы, микровезикулы или апопто-тические тельца [42]. МикроРНК представляют собой одноцепочечные короткие (~22 нуклеотида) некодирующие РНК, которые регулируют посттранскрипционную экспрессию генов, обычно приводящую к трансляционной репрессии. Поскольку уровень циркулирующих микроРНК изменяется в зависимости от патологического состояния, они считаются потенциальными биомаркерами РЯ. Например, четыре сывороточных микроРНК (miR-182, miR-200a, MiR-200b, miR-200c) повышены в крови пациенток с серозным типом рака яичников. Комбинация miR-205 и let-7f показала высокую чувствительность (62,4 %) и специфичность (92,9 %), особенно у пациенток с I стадией заболевания. Панель из восьми микроРНК также выявила раннюю стадию рака яичников из доброкачественных опухолей с чувствительностью

86 % и специфичностью 83 % [43]. Комбинируя секвенирование малых РНК из 179 образцов сыворотки человека и анализ с помощью нейронной сети, создан алгоритм для диагностики РЯ с наиболее высокими показателями чувствительности и специфичности – 95 %. Несмотря на то, что микроРНК имеет значительный потенциал в качестве биомаркера, необходимо провести проспективные комбинированные исследования.

Циркулирующая опухолевая ДНК

Циркулирующая опухолевая ДНК (цоДНК) представляет собой фракцию внеклеточной ДНК, которая содержит опухолеспецифические соматические мутации, обнаруживаемые в кровотоке. Анализ цоДНК в сыворотке («жидкостная биопсия») представляет собой потенциальный неинвазивный метод обнаружения и мониторинга опухолей [44]. Такая диагностика особенно высокоинформативна при раковых заболеваниях, которые трудно поддаются биопсии. Первоначально было обнаружено, что опухолевая ДНК циркулирует в плазме крови больных раком более 40 лет, однако существуют различные гипотезы, и этот показатель варьирует в зависимости от лизиса клеток на границе опухоль-циркуляция до апоптоза опухолевых клеток. Изучаются изменения в ДНК или микроРНК, которые указывают на ранние изменения экспрессии в сторону злокачественности, либо реальные фрагменты циркулирующей опухолевой ДНК [45]. Потенциал «жидкостной биопсии» и цоДНК привлекает все больший интерес для скрининга, диагностики, лечения и мониторинга злокачественных новообразований [46]. В последнее десятилетие резко возросло число исследований, оценивающих диагностический потенциал цоДНК, чувствительность и специфичность которого варьирует от 0,70 до 0,90 в выявлении РЯ [47]. В одном из исследований у 80 % пациенток с РЯ обнаружена цоДНК. Однако они также были обнаружены у 8 (27 %) из 27 пациенток с доброкачественными образованиями [45].

Создана программа CancerSEEK, которая может обнаружить 8 белковых биомаркеров, включая CA125, и наличие мутаций в 1933 геномных позициях [48]. В одном из исследований, включающем 8 типов рака, CancerSEEK оказался наиболее точным при выявлении РЯ с чувствительностью 98 % и специфичностью >99 % среди 812 пациентов без известных видов онкопатологий. Однако большинство пациенток с РЯ имели III стадию заболевания, при которой маркер CA125, один из компонентов CancerSEEK, уже указывал на РЯ в 90 % случаев. Недостатками скрининга цоДНК являются обнаружение мутаций у пациентов, не болеющих раком, и малая информативность на ранних стадиях заболевания.

Метилирование ДНК

Метилирование ДНК – важный процесс регуляции экспрессии генов. В геноме клеток млекопитаю- щих часть цитозинов в составе CpG-динуклеотидов содержат метильную группу в пятом положении кольца. Около 70 % CpG-динуклеотидов в геноме соматических клеток человека являются метилированными. Неметилированные CpG-динуклеотиды сгруппированы в специфических GC-богатых последовательностях длиной не менее 200 п.н., названных CpG-островками из-за высокого, по сравнению с остальным геном, содержания в них CpG-динуклеотидов. Регуляторные области (промоторы и первые экзоны) приблизительно 60 % генов располагаются в CpG-островках [49]. Известно, что гиперметилирование промотора ДНК генов-супрессоров опухолей происходит при большинстве видов рака, что приводит к их инактивации. Метилирование обычно происходит на ранней стадии канцерогенеза и, следовательно, является потенциальным ранним маркером опухоли [50].

Использование метилирования ДНК в качестве биомаркеров нового поколения имеет ряд преимуществ. Во-первых, метилирование ДНК – биологически и химически устойчивая модификация, сохраняющаяся в свободно циркулирующей ДНК плазмы крови и других биологических жидкостях организма [51]. Во-вторых, для детекции аберрантного гиперметилирования достаточно проанализировать небольшие CpG-содержащие участки ДНК или определенный CpG-динуклеотид, а не прочитывать последовательность всего гена в поисках мутаций. В-третьих, исследование метилирования генов, вовлеченных в процесс инициации развития опухоли, в качестве маркеров может решить проблему ранней диагностики опухолевого процесса. Аберрантное метилирование ДНК наблюдается уже на ранних стадиях РЯ и может быть обнаружено в свободно циркулирующей ДНК крови и, следовательно, использовано для разработки неинвазивного диагностического теста для РЯ [47]. Выявление специфических эпигенетических изменений при РЯ может быть использовано также для молекулярной классификации данного заболевания. Однако вопрос выбора маркеров метилирования для РЯ стоит остро. В литературе описано огромное количество генов, аберрантно метилированных при РЯ, но большинство из них упоминаются только в единичных публикациях [52]. Кроме того, множество исследований демонстрируют результаты на малой выборке пациентов, а в качестве метода исследования используется низкочувствительная метилспецифичная ПЦР (MSP, Methylation-specific PCR). Наиболее изученными и хорошо описанными являются гены RASSF1, BRCA1, MGMT, OPCML и гены группы HOX. Например, из 59 пациентов с гиперметилированным геном RASSF1 в опухолевой ткани только у 15 (25,4 %) человек удалось обнаружить метилированный ген в плазме [53]. При использовании метода MSP метилирование гена RASSF1 выявлено у 54 из 106 (51 %) больных серозным РЯ без уточнения подтипа опухоли. При этом у 20 (100 %) пациенток с гиперметилированным RASSF1 в опухолевой ткани метилированный ген определялся в свободно циркулирующей ДНК крови, взятой до операции. Также в работе был проведен сравнительный анализ метилирования RASSF1 в ткани и сыворотке больных с серозным РЯ III–IV стадии, у которых (n=9) обнаружено гиперметилирование гена RASSF1 в опухолевой ткани и сыворотке крови. У 4 из 5 пациенток с ремиссией после завершения терапии наблюдалось снижение уровня метилирования RASSF1 в сыворотке. У 3 из 4 пациенток с персистирующей или рецидивирующей формой заболевания уровень метилирования гена RASSF1, наоборот, возрастал [54].

Методом MethyLight ПЦР показано, что ген HOXA10 был метилирован в 33 из 41 (80 %) случая серозного РЯ, а HOXA11 – в 26 из 41 (78 %) случая. На выборке из 92 пациенток с различным гистотипом РЯ, 72 из которых получали терапию препаратами платины, показана прогностическая значимость метилирования гена HOXA11 . Метилирование гена HOXA11 в опухоли связано с плохим исходом заболевания [OR 3,4 (95 % ДИ 1,2–9,9; р=0,03)] [55].

Микроокружение опухоли

Постоянные взаимодействия между опухолевыми клетками и их микроокружением играют решающую роль в инициации опухоли, ее прогрессировании, метастазировании и ответе на терапию. Микроокружение опухоли как терапевтическая мишень при раке вызывает большой исследовательский и клинический интерес [56]. Сложность злокачественных новообразований возникает из-за особенностей микроокружения, на которое влияют изменения генетических факторов. Степень сложности варьируется в зависимости от изменений эпигенетических факторов. Микроокружение различается при разных типах РЯ, при этом изменения экспрессии генов приводят к появлению разных опухолевых маркеров.

Существуют многочисленные исследования, направленные на изучение микроокружения опухоли, так как понимание клеточного состава микроокружения опухоли и взаимодействия клеток необходимо для разработки успешной иммунотерапии рака. Секвенирование единичных клеток (Single-Cell RNA-Sequencing, scRNA-seq) дает возможность охарактеризовать гетерогенность опухолевой ткани у больных РЯ и открывает возможность для определения ключевых молекулярных свойств, влияющих на клинические исходы, включая прогноз и ответ на лечение [57]. Недавно в результате исследования scRNA-seq серозной карциномы высокой степени злокачественности были выявлены генетические особенности подгрупп иммунных клеток в микроокружении опухоли и определены кластеры NR1H2+ IRF8+ и CD274+ макрофагов, которые, как предполагается, обладают противоопухолевым ответом [58]. Другое исследование scRNA-seq показало, что ингибирование JAK/STAT-пути обладает потенциальной противоопухолевой активностью [59]. Гетерогенность опухолевых клеток и различных типов иммунных клеток в опухолевом микроокружении играет первостепенную роль в формировании поведения опухоли [60, 61]. Поэтому изучение сложного взаимодействия опухолевых клеток и фенотипа иммунных клеток в опухолях яичников будет полезно для поиска критических факторов канцерогенеза яичников, метастазирования и целенаправленного лечения.

Помимо этого, в качестве биомаркеров и терапевтических мишеней для разработки онкоспеци-фической иммунотерапии или более эффективных комбинаций традиционной терапии и новых иммуномодулирующих подходов активно изучаются ассоциированные с опухолью макрофаги (ТАМ). ТАМ представляют собой высокогетерогенные клетки, происходящие из резидентных тканеспецифичных макрофагов и вновь рекрутированных моноцитов. Вариативность ТАМ во многом зависит от типа и стадии рака, а также внутриопухолевой гетерогенности. Большинство ТАМ запрограммированы микроокружением опухоли на поддержку роста первичной опухоли и метастатического распространения, однако могут и ограничивать рост опухоли и метастазирование [62].

При РЯ можно выделить 2 основных направления поляризации ТАМ – классически активированный М1 (основной маркер – CD86) и альтернативно активированный М2 (основной маркер – CD204) фенотипы. М1-подобные макрофаги проявляют противоопухолевую активность, способствуя активации адаптивного иммунного ответа и воспаления, тогда как М2-подобные макрофаги, напротив, подавляют иммунную функцию в микроокружении опухоли, индуцируют ангиогенез, поддерживают рост опухоли и метастазирование [63].

Проводятся многочисленные исследования, в которых проанализирована корреляция ТАМ с клинико-патологическими параметрами (стадия TNM, гистотипы, метастазирование в лимфатические узлы, гематогенное метастазирование) и показателями выживаемости. У 332 пациенток с серозной карциномой яичников из британской когорты стромальная экспрессия CD68 положительно связана с показателями выживаемости [64]. В другом исследовании выявлено, что количество макрофагов CD68+, а также количество макрофагов, положительных по маркерам М2 (CD163 и CD204) в пограничных и злокачественных опухолях, было значительно выше как в серозных, так и в муцинозных опухолях яичников, чем в доброкачественных опухолях [65].

Особый интерес уделяется ТАМ в асците при метастазировании РЯ. В этом случае ТАМ имеют клиническое значение не только за счет инфильтрации опухолевой массы, но и за счет тесного взаимодействия с раковыми клетками в асците, который содержит большое количество компонентов уникального перитонеального микроокружения, включая опухолевые сфероиды и иммунные клетки, такие как ТАМ и Т-клетки [66, 67]. При анализе клеточных компонентов в сфероидах, выделенных из асцитической жидкости у 128 пациенток с РЯ, обнаружено, что ТАМ поддерживают трансцеломические метастазы опухолевыми сфероидами, и более высокое количество CD68+ макрофагов было обнаружено при низкодифференцированном РЯ по сравнению с более дифференцированными РЯ, а их количество коррелировало с лимфоваскулярной инвазией и объемом асцита. Высокое количество макрофагов CD68+ в этих сфероидах было достоверно связано с более низкой 5-летней общей выживаемостью [68].

Таким образом, несмотря на обширные исследования, нет единого маркера для диагностики РЯ, особенно на ранней стадии. Однако маркер CA125 по-прежнему имеет доказанную чувствительность и специфичность, но необходимы дополнительные маркеры для того, чтобы избежать ошибок при диагностике, а специфичность тестов должна достигать более 99,6 %. Комбинированная диагностика с использованием маркеров HE4 и CA125 дает результат на 16 % выше, чем только один из этих маркеров. С помощью аутоантител TP53 удается обнаружить в среднем на 18 % больных больше, чем использование только CA125, что может быть рекомендовано в качестве дополнения к стандартному скринингу. «Жидкостная биопсия» также является перспективным направлением, и наблюдается прогресс в обнаружении циркулирующей опухолевой ДНК. Другие тесты, основанные на анализах метилирования ДНК, микроРНК или цитологическом анализе, также являются перспективными инструментами для диагностики РЯ. Помимо этого, понимание микроокружения опухоли, изучение влияния опухоль-ассоциированных макрофагов на прогрессирование заболевания, а также использование асцитической жидкости в качестве малоинвазивного диагностического биоматериала являются перспективными и многообещающими методами диагностики РЯ.

Современные подходык лечению рака яичников

Стратегии лечения различных типов РЯ зависят от стадии опухоли и гистотипа. Ранняя диагностика позволяет выбрать перспективные и эффективные варианты лечения. В ряде случаев современные стратегии позволяют говорить о целесообразности включения в схемы лечения таргетных, иммунотерапевтических и гормонональных препаратов [69]. Понимание молекулярных характеристик и типов РЯ привело к разработке новых подходов лечения. Создаются новые агенты, направленные на различные пути роста опухоли.

Стадия рака является одним наиболее важных параметров, используемых для прогноза результатов лечения. По данным FIGO, заболевание чаще выявляется на IIB–IV стадиях [55]. При распространенных стадиях (IIB–IV FIGO) эпителиального РЯ целесообразным считается проведение циторедуктивной операции, далее – курсов адъювантной химиотерапии [70]. Чаще всего используются платиносодержащие препараты (цисплатин и карбоплатин) и препараты семейства таксанов (паклитаксел и доцетаксел). Карбоплатин является более предпочтительным вариантом, чем цисплатин, вследствие меньшей токсичности при эквивалентной частоте ответов и показателях выживаемости [71]. Чувствительность химиотерапии имеет важное значение для лечения РЯ. Гемцитабин, доксорубицин и бева-цизумаб используются при лечении цисплатин- и карбоплатин-резистентного РЯ [72]. Клетки РЯ с течением времени претерпевают изменения на молекулярном уровне, что может привести к развитию резистентности к проводимой химиотерапии, поэтому для лечения РЯ требуется разработка новых терапевтических стратегий.

Ингибиторы PARP и антиангиогенные механизмы лечения РЯ

Большинство клинических исследований РЯ сосредоточены на ингибиторах PARP или антиангиогенных препаратах. Ингибиторы PARP – группа таргетных противоопухолевых препаратов, которые блокируют ферменты поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (poly(ADP-ribose) polymerase, сокращенно PARP). Эти многофункциональные ферменты играют важную роль в восстановлении повреждений ДНК и стабильности генома. Ингибиторы PARP подавляют пути репарации ДНК и вызывают апоптоз раковых клеток, особенно в клетках с дефицитом гомологичной рекомбинации. Ингибиторы PARP (PARPi) привлекают все большее внимание благодаря своей высокой эффективности и низкой токсичности при лечении РЯ с дефицитом гомологичной рекомбинации (т.е. с мутациями в генах BRCA1/2 ). На данный момент FDA в США одобрило 3 ингибитора PARP для лечения РЯ: олапариб, рукапариб и нирапариб [9]. Проведены многочисленные исследования и получены весьма многообещающие результаты. Например, ингибитор PARP олапариб (он же Лин-парза, разработанный AstraZeneca Pharmaceuticals) одобрен для поддержания РЯ на основании нескольких успешных клинических исследований. SOLO-2 (ClinicalTrials.gov № NCT01874353) – клиническое исследование III фазы с использованием олапариба в качестве поддерживающей терапии у платиночувствительных больных с рецидивом РЯ [11]. Исследование было двойным слепым, рандомизированным и плацебо-контролируемым,

295 пациенток с мутацией в генах BRCA1/2 рандомизированы на получение олапариба (n=196) или плацебо (n=99) в соотношении 2:1. Пациентки с герминальными мутациями в генах BRCA1/2 продемонстрировали значительное улучшение безре-цидивной выживаемости при лечении олапарибом по сравнению с получавшими плацебо [11]. Другие клинические исследования также доказывают, что эффективность олапариба у пациенток с мутациями в генах BRCA1/2 очевидна [73–75].

Антиангиогенная терапия прочно вошла в стандарты лечения РЯ. Результаты многочисленных исследований продемонстрировали ее эффективность на различных этапах терапии этого заболевания. Ангиогенез (процесс образования новых кровеносных сосудов) играет ключевую роль как в нормальной физиологии яичников, так и в прогрессировании РЯ [76]. К числу многочисленных факторов, регулирующих ангиогенез, относятся сосудистые эндотелиальные факторы роста VEGFs A-D и их рецепторы VEGFRs 1–3, которые в разной степени экспрессируются на эпителиальных клетках РЯ. Кроме того, усиление VEGF-сигнализации ассоциируется с развитием злокачественного асцита и прогрессированием опухоли [77]. Два ингибитора ангиогенеза – бева-цизумаб и цедираниб, ‒ обладающие различными механизмами действия, [78] продемонстрировали противоопухолевую активность при РЯ [79, 80]. Моноклональное антитело бевацизумаб нацелено на VEGF-A, мелкомолекулярный ингибитор цеди-раниб – на множество факторов, включая VEGFRs 1–3 и c-Kit [81].

Если антиангиогенные препараты и ингибиторы PARP продемонстрировали активность в качестве монотерапии при рецидиве РЯ, то сочетание этих препаратов представляет особый интерес, поскольку они имеют ограниченные перекрывающиеся токсические эффекты. Сочетание антиангиогенной терапии с ингибированием PARP гипотетически может привести к усилению противоопухолевой активности. Имеются результаты исследований, где продемонстрирована такая эффективность [83]. Ингибируя ангиогенез, эти препараты вызывают гипоксию в микроокружении опухоли, снижая уровень BRCA1/2 и RAD51 – ключевых факторов, участвующих в процессах гомологичной рекомбинации [84, 85]. Кроме того, ингибирование VEGFR3 может снижать регуляцию генов BRCA1/2 в клетках РЯ, что потенциально может приводить к остановке роста опухолевых клеток. Эта гипотеза основана на том, что опосредованное ингибированием VEGFR3 снижение регуляции BRCA приводит к восстановлению химиочувствительности в клетках, в которых BRCA2 имеет дикий тип [83]. Если клетки с повышенным дефицитом системы репарации путем гомологичной рекомбинации могут быть более уязвимы к ингибированию PARP, то антиангиогенные препараты могут сочетаться с ингибиторами PARP для получения синергетического противоопухолевого эффекта [82].

Иммунотерапия

Большинство методов иммунотерапии РЯ проходят клинические испытания. Иммунотерапия усиливает противоопухолевый иммунный ответ с помощью различных подходов, включая иммуностимулирующие цитокины, вакцины против опухолевых антигенов и моноклональные антитела, направленные на иммуносупрессивные лиганды, экспрессируемые опухолевыми клетками. Последний подход в основном направлен на ингибирование иммунных контрольных точек (ИКТ). К иммунным контрольным точкам относятся цитотоксический Т-лимфоцит-ассоциированный белок 4 и его лиганд (CTLA-4:B7/CD80) [86], рецептор запрограммированной гибели клеток 1 и его лиганд (PD-1:PD-L1) [87], которые служат для отличия патогенов от собственных клеток. Когда Т-лимфоцит сталкивается с периферической клеткой, он ищет эпитопы, соответствующие аффинности его Т-клеточного рецептора, и определяет, кто перед ним – патоген или собственная клетка. В присутствии иммунных контрольных точек, таких как PD-L1, Т-клетки определяют, что эпитоп указывает на собственную клетку. В отсутствие иммунных контрольных точек Т-клетка идентифицирует мишень как патогенную, и наступает реакция уничтожения [88]. Раковые клетки повышают регуляцию иммунных контрольных точек, тем самым снижая локальный иммунный ответ и позволяя уклоняться от него [89]. Связывая CTLA-4, PD-1 или PD-L1, ИКТ предотвращают взаимодействие иммунных контрольных точек между опухолью и Т-клеткой, восстанавливая тем самым Т-клеточную цитотоксичность [90].

Таким образом, несмотря на способность ИКT вызывать стойкий ответ на лечение у некоторых пациентов, остается подгруппа больных, которые не отвечают на лечение, в том числе пациенты с опухолями, экспрессирующими PD-L1. Таким образом, показания к иммунотерапии все чаще определяются молекулярным профилированием, демонстрирующим иммуногенные фенотипы, и в этой области появляется все больше новой информации. К маркерам иммунофенотипа относятся мутационная нагрузка опухоли (TMB), PD-1 и PD-L1 [91, 92]. К другим маркерам относятся фенотипы с дефицитом гомологичной репарации и факторы, контролирующие микроокружение опухоли (TME), включая состав опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TILs) [93–95]. В совокупности эти факторы формируют картину иммуногенности самой раковой клетки, возможности доступа к опухоли и способности иммунных клеток к выполнению функции уничтожения.

Современная терапия онкологических заболеваний направлена на то, чтобы ответ на лечение коррелировал с клинико-лабораторными показателями. Для этого необходимо иметь возможность определения молекулярного профиля опухоли для назначения подходящей схемы лечения. Кроме того, нужно вводить новые прогностически значимые биомаркеры в клиническую практику, а также разрабатывать и внедрять терапевтические агенты при идентификации новых мишеней и звеньев патогенеза.

Заключение

Рак яичников является одним из самых агрессивных злокачественных новообразований у женского населения всего мира. В последние годы достигнуты значительные успехи в изучении молекулярно-генетических основ заболевания, разрабатываются эффективные подходы к таргетной терапии, однако для повышения эффективности лечения необходима ранняя диагностика заболевания. Существует ряд перспективных стратегий диагностики, ориентированных на новые биомаркеры и методы визуализации. Дополнительное обнаружение белка HE4 к стандартному CA125 позволило выявить на 16 % больше ранних случаев РЯ. Аутоантитела к TP53 позволили выявить 16 % пациенток с РЯ, у которых CA125 не определялся, что указывает на возможность их использования для дополнительного скрининга. Возможность проведения «жидкостной биопсии» становится все более актуальной, поскольку совершенствуются методики обнаружения циркулирующей опухолевой ДНК. Другие методы диагностики пациентов с РЯ, основанные на анализе метилирования ДНК и исследовании микроРНК, также демонстрируют потенциал обнаружения патологии на раннем этапе. Большой интерес представляет изучение микроокружения и роли ТАМ в прогрессировании РЯ. Систематический анализ биомаркеров ТАМ показал, что CD68 и в некоторых случаях CD163 являются лучшими маркерами для количественного определения ТАМ в опухолевой ткани яичников.

Ожидается, что таргетная терапия станет более эффективной и менее токсичной стратегией лечения РЯ. Ингибиторы PARP (поли-АДФ-рибоза полимеразы) и анти-VEGF моноклональные антитела – два типа одобренных и наиболее эффективных таргетных препаратов для лечения РЯ. Другие потенциальные терапевтические мишени включают иммунные контрольные точки. Изучение ТАМ-опосредованной резистентности опухоли к терапии приобретает особую актуальность в эпоху развития иммуномодулирующих подходов, направленных на усиление Т-клеточного иммунитета, ингибирование рекрутирования макрофагов в опухоль, модификацию поляризации ТАМ и усиление фагоцитоза раковые клетки с помощью ТАМ.

Список литературы Диагностика и лечение рака яичников в свете современных молекулярно-генетических достижений

- World ovarian cancer coalition [Internet]. Ovarian cancer [cited 2023 Feb 01]. URL: https://worldovariancancercoalition.org/aboutovarian-cancer/key-stats.

- Jemal A., Bray F., Center M.M., Ferlay J., Ward E., Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin. 2011; 61(2): 69–90. doi: 10.3322/caac.20107. Erratum in: CA Cancer J Clin. 2011; 61(2): 134.

- Vaughan S., Coward J.I., Bast R.C., Berchuck A., Berek J.S., Brenton J.D., Coukos G., Crum C.C., Drapkin R., Etemadmoghadam D., Friedlander M., Gabra H., Kaye S.B., Lord C.J., Lengyel E., Levine D.A., McNeish I.A., Menon U., Mills G.B., Nephew K.P., Oza A.M., Sood A.K., Stronach E.A., Walczak H., Bowtell D.D., Balkwill F.R. Rethinking ovarian cancer: recommendations for improving outcomes. Nat Rev Cancer. 2011; 11(10): 719–25. doi: 10.1038/nrc3144.

- Состояние онкологической помощи населению России в 2020 году. Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой М., 239 с. [The status of cancer care for the population of Russia in 2020. Ed. by A.D. Kaprin, V.V. Starinsky, A.O. Shakhzadova. Moscow, 2021. 239 p. (in Russian)].

- Blagden S.P. Harnessing Pandemonium: The Clinical Implications of Tumor Heterogeneity in Ovarian Cancer. Front Oncol. 2015; 5: 149. doi: 10.3389/fonc.2015.00149.

- Female Genital Tumours: WHO Classification of Tumours. 5th ed.; Vol. 4. IARC: Lyon, France, 2020.

- Cancer Genome Atlas Research Network. Integrated genomic analyses of ovarian carcinoma. Nature. 2011; 474(7353): 609–15. doi: 10.1038/nature10166. Erratum in: Nature. 2012; 490(7419): 298.

- Ahmed A.A., Etemadmoghadam D., Temple J., Lynch A.G., Riad M., Sharma R., Stewart C., Fereday S., Caldas C., Defazio A., Bowtell D., Brenton J.D. Driver mutations in TP53 are ubiquitous in high grade serous carcinoma of the ovary. J Pathol. 2010; 221(1): 49–56. doi: 10.1002/path.2696.

- Hollis R.L., Thomson J.P., Stanley B., Churchman M., Meynert A.M., Rye T., Bartos C., Iida Y., Croy I., Mackean M., Nussey F., Okamoto A., Semple C.A., Gourley C., Herrington C.S. Molecular stratification of endometrioid ovarian carcinoma predicts clinical outcome. Nat Commun. 2020. 11(1). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18819-5.

- Yamamoto S., Tsuda H., Takano M., Iwaya K., Tamai S., Matsubara O. PIK3CA mutation is an early event in the development of endometriosisassociated ovarian clear cell adenocarcinoma. J Pathol. 2011; 225(2): 189–94. doi: 10.1002/path.2940.

- De Leo A., Santini D., Ceccarelli C., Santandrea G., Palicelli A., Acquaviva G., Chiarucci F., Rosini F., Ravegnini G., Pession A., Turchetti D., Zamagni C., Perrone A.M., De Iaco P., Tallini G., de Biase D. What Is New on Ovarian Carcinoma: Integrated Morphologic and Molecular Analysis Following the New 2020 World Health Organization Classification of Female Genital Tumors. Diagnostics (Basel). 2021; 11(4): 697. doi: 10.3390/diagnostics11040697.

- Soslow R.A., Han G., Park K.J., Garg K., Olvera N., Spriggs D.R., Kauff N.D., Levine D.A. Morphologic patterns associated with BRCA1 and BRCA2 genotype in ovarian carcinoma. Mod Pathol. 2012; 25(4): 625–36. doi: 10.1038/modpathol.2011.183.

- Matias-Guiu X., Stewart C.J.R. Endometriosis-associated ovarian neoplasia. Pathology. 2018; 50(2): 190–204. doi: 10.1016/j.pathol.2017.10.006.

- Iida Y., Okamoto A., Hollis R.L., Gourley C., Herrington C.S. Clear cell carcinoma of the ovary: a clinical and molecular perspective. Int J Gynecol Cancer. 2021; 31(4): 605–16. doi: 10.1136/ijgc-2020-001656.

- Sasamori H., Nakayama K., Razia S., Yamashita H., Ishibashi T., Ishikawa M., Sato S., Nakayama S., Otsuki Y., Fujiwaki R., Ishikawa N., Kyo S. Mutation Profiles of Ovarian Seromucinous Borderline Tumors in Japanese Patients. Curr Oncol. 2022; 29(5): 3658–67. doi: 10.3390/curroncol29050294.

- Cheasley D., Wakefield M.J., Ryland G.L., Allan P.E., Alsop K., Amarasinghe K.C., Ananda S., Anglesio M.S., Au-Yeung G., Böhm M., Bowtell D.D.L., Brand A., Chenevix-Trench G., Christie M., Chiew Y.E., Churchman M., DeFazio A., Demeo R., Dudley R., Fairweather N., Fedele C.G., Fereday S., Fox S.B., Gilks C.B., Gorringe K.L. The molecular origin and taxonomy of mucinous ovarian carcinoma. Nat Commun. 2019; 10(1).

- Samuel D., Diaz-Barbe A., Pinto A., Schlumbrecht M., George S. Hereditary Ovarian Carcinoma: Cancer Pathogenesis Looking beyond BRCA1 and BRCA2. Cells. 2022; 11(3): 539. doi: 10.3390/cells11030539.

- Jiang X., Li X., Li W., Bai H., Zhang Z. PARP inhibitors in ovarian cancer: Sensitivity prediction and resistance mechanisms. J Cell Mol Med. 2019; 23(4): 2303–13. doi: 10.1111/jcmm.14133.

- Altman A.D., Nelson G.S., Ghatage P., McIntyre J.B., Capper D., Chu P., Nation J.G., Karnezis A.N., Han G., Kalloger S.E., Köbel M. The diagnostic utility of TP53 and CDKN2A to distinguish ovarian high-grade serous carcinoma from low-grade serous ovarian tumors. Mod Pathol. 2013; 26(9): 1255–63. doi: 10.1038/modpathol.2013.55.

- Santandrea G., Piana S., Valli R., Zanelli M., Gasparini E., De Leo A., Mandato V.D., Palicelli A. Immunohistochemical Biomarkers as a Surrogate of Molecular Analysis in Ovarian Carcinomas: A Review of the Literature. Diagnostics (Basel). 2021; 11(2): 199. doi: 10.3390/diagnostics11020199.

- Konstantinopoulos P.A., Ceccaldi R., Shapiro G.I., D’Andrea A.D. Homologous Recombination Deficiency: Exploiting the Fundamental Vulnerability of Ovarian Cancer. Cancer Discov. 2015; 5(11): 1137–54. doi: 10.1158/2159-8290.CD-15-0714.

- Mekonnen N., Yang H., Shin Y.K. Homologous Recombination Deficiency in Ovarian, Breast, Colorectal, Pancreatic, Non-Small Cell Lung and Prostate Cancers, and the Mechanisms of Resistance to PARP Inhibitors. Front Oncol. 2022; 12. doi: 10.3389/fonc.2022.880643.

- Talens F., Jalving M., Gietema J.A., Van Vugt M.A. Therapeutic targeting and patient selection for cancers with homologous recombination defects. Expert Opin Drug Discov. 2017; 12(6): 565–81. doi: 10.1080/17460441.2017.1322061.

- Konstantinopoulos P.A., Lacchetti C., Annunziata C.M. Germline and Somatic Tumor Testing in Epithelial Ovarian Cancer: ASCO Guideline Summary. JCO Oncol Pract. 2020; 16(8): 835–8. doi: 10.1200/JOP.19.00773.

- Zamarin D. Novel therapeutics: response and resistance in ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer. 2019; 29(s2): 16–21. doi: 10.1136/ijgc-2019-000456.

- Wang H., Liu P., Xu H., Dai H. Early diagonosis of ovarian cancer: serum HE4, CA125 and ROMA model. Am J Transl Res. 2021; 13(12): 14141–8.

- Yang W.L., Gentry-Maharaj A., Simmons A., Ryan A., Fourkala E.O., Lu Z., Baggerly K.A., Zhao Y., Lu K.H., Bowtell D., Jacobs I., Skates S.J., He W.W., Menon U., Bast R.C.; AOCS Study Group. Elevation of TP53 Autoantibody Before CA125 in Preclinical Invasive Epithelial Ovarian Cancer. Clin Cancer Res. 2017; 23(19): 5912–22. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0284.

- Dochez V., Caillon H., Vaucel E., Dimet J., Winer N., Ducarme G. Biomarkers and algorithms for diagnosis of ovarian cancer: CA125, HE4, RMI and ROMA, a review. J Ovarian Res. 2019; 12(1). doi: 10.1186/s13048-019-0503-7.

- Yang W.L., Lu Z., Bast R.C. The role of biomarkers in the management of epithelial ovarian cancer. Expert Rev Mol Diagn. 2017; 17(6): 577–91. doi: 10.1080/14737159.2017.1326820.

- Terry K.L., Schock H., Fortner R.T., Hüsing A., Fichorova R.N., Yamamoto H.S., Vitonis A.F., Johnson T., Overvad K., Tjønneland A., Boutron- Ruault M.C., Mesrine S., Severi G., Dossus L., Rinaldi S., Boeing H., Benetou V., Lagiou P., Trichopoulou A., Krogh V., Kuhn E., Panico S., Bueno-de-Mesquita H.B., Onland-Moret N.C., Peeters P.H., Gram I.T., Weiderpass E., Duell E.J., Sanchez M.J., Ardanaz E., Etxezarreta N., Navarro C., Idahl A., Lundin E., Jirström K., Manjer J., Wareham N.J., Khaw K.T., Byrne K.S., Travis R.C., Gunter M.J., Merritt M.A., Riboli E.,Cramer D.W., Kaaks R. A Prospective Evaluation of Early Detection Biomarkers for Ovarian Cancer in the European EPIC Cohort. Clin Cancer Res. 2016; 22(18): 4664–75. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-0316.

- Kim B., Park Y., Kim B., Ahn H.J., Lee K.A., Chung J.E., Han S.W. Diagnostic performance of CA 125, HE4, and risk of Ovarian Malignancy Algorithm for ovarian cancer. J Clin Lab Anal. 2019; 33(1). doi: 10.1002/jcla.22624.

- Zhang R., Siu M.K.Y., Ngan H.Y.S., Chan K.K.L. Molecular Biomarkers for the Early Detection of Ovarian Cancer. Int J Mol Sci. 2022; 23(19): 12041. doi: 10.3390/ijms231912041.

- Macdonald I.K., Parsy-Kowalska C.B., Chapman C.J. Autoantibodies: Opportunities for Early Cancer Detection. Trends Cancer. 2017; 3(3): 198–213. doi: 10.1016/j.trecan.2017.02.003.

- Fortner R.T., Damms-Machado A., Kaaks R. Systematic review: Tumor-associated antigen autoantibodies and ovarian cancer early detection. Gynecol Oncol. 2017; 147(2): 465–80. doi: 10.1016/j.ygyno.2017.07.138.

- Lokshin A.E., Winans M., Landsittel D., Marrangoni A.M., Velikokhatnaya L., Modugno F., Nolen B.M., Gorelik E. Circulating IL-8 and anti-IL-8 autoantibody in patients with ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2006; 102(2): 244–51. doi: 10.1016/j.ygyno.2005.12.011.

- Nakamura K., Sawada K., Yoshimura A., Kinose Y., Nakatsuka E., Kimura T. Clinical relevance of circulating cell-free microRNAs in ovarian cancer. Mol Cancer. 2016; 15(1): 48. doi: 10.1186/s12943-016-0536-0.

- Yokoi A., Yoshioka Y., Hirakawa A., Yamamoto Y., Ishikawa M., Ikeda S.I., Kato T., Niimi K., Kajiyama H., Kikkawa F., Ochiya T. A combination of circulating miRNAs for the early detection of ovarian cancer. Oncotarget. 2017; 8(52): 89811–23. doi: 10.18632/oncotarget.20688.

- Cheng X., Zhang L., Chen Y., Qing C. Circulating cell-free DNA and circulating tumor cells, the “liquid biopsies” in ovarian cancer. J Ovarian Res. 2017; 10(1): 75. doi: 10.1186/s13048-017-0369-5.

- Elias K.M., Guo J., Bast R.C. Early Detection of Ovarian Cancer. Hematol Oncol Clin North Am. 2018; 32(6): 903–14. doi: 10.1016/j.hoc.2018.07.003.

- Arneth B. Update on the types and usage of liquid biopsies in the clinical setting: a systematic review. BMC Cancer. 2018; 18(1): 527. doi: 10.1186/s12885-018-4433-3.

- Yang Z., Wang W., Zhao L., Wang X., Gimple R.C., Xu L., Wang Y., Rich J.N., Zhou S. Plasma cells shape the mesenchymal identity of ovarian cancers through transfer of exosome-derived microRNAs. Sci Adv. 2021; 7(9). doi: 10.1126/sciadv.abb0737.

- Cohen J.D., Li L., Wang Y., Thoburn C., Afsari B., Danilova L., Douville C., Javed A.A., Wong F., Mattox A., Hruban R.H., Wolfgang C.L., Goggins M.G., Dal Molin M., Wang T.L., Roden R., Klein A.P., Ptak J., DobbynL., Schaefer J., Silliman N., Popoli M., Vogelstein J.T., Browne J.D., Schoen R.E., Brand R.E., Tie J., Gibbs P., Wong H.L., Mansfield A.S., Jen J., Hanash S.M., Falconi M., Allen P.J., Zhou S., Bettegowda C., Diaz L.A., Tomasetti C., Kinzler K.W., Vogelstein B., Lennon A.M., Papadopoulos N. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science. 2018; 359(6378): 926–30. doi: 10.1126/science.aar3247.

- Bartlett T.E., Chindera K., McDermott J., Breeze C.E., Cooke W.R., Jones A., Reisel D., Karegodar S.T., Arora R., Beck S., Menon U., Dubeau L., Widschwendter M. Epigenetic reprogramming of fallopian tube fimbriae in BRCA mutation carriers defines early ovarian cancer evolution. Nat Commun. 2016; 7: 11620. doi: 10.1038/ncomms11620.

- Natanzon Y., Goode E.L., Cunningham J.M. Epigenetics in ovarian cancer. Semin Cancer Biol. 2018; 51: 160–9. doi: 10.1016/j.semcancer.2017.08.003.

- Talens R.P., Boomsma D.I., Tobi E.W., Kremer D., Jukema J.W., Willemsen G., Putter H., Slagboom P.E., Heijmans B.T. Variation, patterns, and temporal stability of DNA methylation: considerations for epigenetic epidemiology. FASEB J. 2010; 24(9): 3135–44. doi: 10.1096/fj.09-150490.

- Абрамов П.М., Винокурова С.В., Елкин Д.С. Маркеры метилирования ДНК для диагностики серозного рака яичников. Онкогинекология. 2019; 4(32): 4–16. [Abramov P.M., Vinokurova S.V., Elkin D.S. DNA Methylation Markers For Diagnosis Of Serous Ovarian Cancer. Oncogynecology. 2019; 4(32): 4–16. (in Russian)].

- Loginov V.I., Pronina I.V., Filippova E.A., Burdennyy A.M., Lukina S.S., Kazubskaya T.P., Uroshlev L.A., Fridman M.V., Brovkina O.I., Apanovich N.V., Karpukhin A.V., Stilidi I.S., Kushlinskii N.E., Dmitriev A.A., Braga E.A. Aberrant Methylation of 20 miRNA Genes Specifically Involved in Various Steps of Ovarian Carcinoma Spread: From Primary Tumors to Peritoneal Macroscopic Metastases. Int J Mol Sci. 2022; 23(3): 1300. doi: 10.3390/ijms23031300.

- Bondurant A.E., Huang Z., Whitaker R.S., Simel L.R., Berchuck A., Murphy S.K. Quantitative detection of RASSF1A DNA promoter methylation in tumors and serum of patients with serous epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol. 2011; 123(3): 581–7. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.08.029.

- Fiegl H., Windbichler G., Mueller-Holzner E., Goebel G., Lechner M., Jacobs I.J., Widschwendter M. HOXA11 DNA methylation--a novel prognostic biomarker in ovarian cancer. Int J Cancer. 2008; 123(3): 725–9. doi: 10.1002/ijc.23563.

- Xiao Y., Yu D. Tumor microenvironment as a therapeutic target in cancer. Pharmacol Ther. 2021; 221. doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107753.

- Zheng G.X., Terry J.M., Belgrader P., Ryvkin P., Bent Z.W., Wilson R., Ziraldo S.B., Wheeler T.D., McDermott G.P., Zhu J., Gregory M.T., Shuga J., Montesclaros L., Underwood J.G., Masquelier D.A., Nishimura S.Y., Schnall-Levin M., Wyatt P.W., Hindson C.M., Bharadwaj R., Wong A., Ness K.D., Beppu L.W., Deeg H.J., McFarland C., Loeb K.R., Valente W.J., Ericson N.G., Stevens E.A., Radich J.P., Mikkelsen T.S., Hindson B.J., Bielas J.H. Massively parallel digital transcriptional profiling of single cells. Nat Commun. 2017; 8. doi: 10.1038/ncomms14049.

- Olalekan S., Xie B., Back R., Eckart H., Basu A. Characterizing the tumor microenvironment of metastatic ovarian cancer by single-cell transcriptomics. Cell Rep. 2021; 35(8). doi: 10.1016/j.celrep.2021.109165.

- Izar B., Tirosh I., Stover E.H., Wakiro I., Cuoco M.S., Alter I., Rodman C., Leeson R., Su M.J., Shah P., Iwanicki M., Walker S.R., Kanodia A., Melms J.C., Mei S., Lin J.R., Porter C.B.M., Slyper M., Waldman J., Jerby-Arnon L., Ashenberg O., Brinker T.J., Mills C., Rogava M., Vigneau S., Sorger P.K., Garraway L.A., Konstantinopoulos P.A., Liu J.F., Matulonis U., Johnson B.E., Rozenblatt-Rosen O., Rotem A., Regev A. A single-cell landscape of high-grade serous ovarian cancer. Nat Med. 2020; 26(8): 1271–9. doi: 10.1038/s41591-020-0926-0.

- Sun Y., Wu L., Zhong Y., Zhou K., Hou Y., Wang Z., Zhang Z., Xie J., Wang C., Chen D., Huang Y., Wei X., Shi Y., Zhao Z., Li Y., Guo Z., Yu Q., Xu L., Volpe G., Qiu S., Zhou J., Ward C., Sun H., Yin Y., Xu X., Wang X., Esteban M.A., Yang H., Wang J., Dean M., Zhang Y., Liu S., Yang X., Fan J. Single-cell landscape of the ecosystem in early-relapse hepatocellular carcinoma. Cell. 2021; 184(2): 404–21. doi: 10.1016/j.cell.2020.11.041.

- Zhou Y., Yang D., Yang Q., Lv X., Huang W., Zhou Z., Wang Y., Zhang Z., Yuan T., Ding X., Tang L., Zhang J., Yin J., Huang Y., Yu W., Wang Y., Zhou C., Su Y., He A., Sun Y., Shen Z., Qian B., Meng W., Fei J., Yao Y., Pan X., Chen P., Hu H. Single-cell RNA landscape of intratumoral heterogeneity and immunosuppressive microenvironment in advanced osteosarcoma. Nat Commun. 2020; 11(1): 6322. doi: 10.1038/s41467-020-20059-6. Erratum in: Nat Commun. 2021; 12(1): 2567.

- Larionova I., Tuguzbaeva G., Ponomaryova A., Stakheyeva M., Cherdyntseva N., Pavlov V., Choinzonov E., Kzhyshkowska J. Tumor-Associated Macrophages in Human Breast, Colorectal, Lung, Ovarian and Prostate Cancers. Front Oncol. 2020; 10. doi: 10.3389/fonc.2020.566511.

- Chávez-Galán L., Olleros M.L., Vesin D., Garcia I. Much More than M1 and M2 Macrophages, There are also CD169(+) and TCR(+) Macrophages. Front Immunol. 2015; 6: 263. doi: 10.3389/fimmu.2015.00263.

- Montfort A., Barker-Clarke R.J., Piskorz A.M., Supernat A., Moore L., Al-Khalidi S., Böhm S., Pharoah P., McDermott J., Balkwill F.R., Brenton J.D. Combining measures of im mune infiltration shows additive effect on survival prediction in high-grade serous ovarian carcinoma. Br J Cancer. 2020; 122(12): 1803–10. doi: 10.1038/s41416-020-0822-x.

- Kawamura K., Komohara Y., Takaishi K., Katabuchi H., Takeya M. Detection of M2 macrophages and colony-stimulating factor 1 expression in serous and mucinous ovarian epithelial tumors. Pathol Int. 2009; 59(5): 300–5. doi: 10.1111/j.1440-1827.2009.02369.x.

- Baci D., Bosi A., Gallazzi M., Rizzi M., Noonan D.M., Poggi A., Bruno A., Mortara L. The Ovarian Cancer Tumor Immune Microenvironment (TIME) as Target for Therapy: A Focus on Innate Immunity Cells as Therapeutic Effectors. Int J Mol Sci. 2020; 21(9): 3125. doi: 10.3390/ijms21093125.

- Steitz A.M., Steffes A., Finkernagel F., Unger A., Sommerfeld L., Jansen J.M., Wagner U., Graumann J., Müller R., Reinartz S. Tumorassociated macrophages promote ovarian cancer cell migration by secreting transforming growth factor beta induced (TGFBI) and tenascin C. Cell Death Dis. 2020; 11(4): 249. doi: 10.1038/s41419-020-2438-8.

- Yin M., Li X., Tan S., Zhou H.J., Ji W., Bellone S., Xu X., Zhang H., Santin A.D., Lou G., Min W. Tumor-associated macrophages drive spheroid formation during early transcoelomic metastasis of ovarian cancer. J Clin Invest. 2016; 126(11): 4157–73. doi: 10.1172/JCI87252.

- Chandra A., Pius C., Nabeel M., Nair M., Vishwanatha J.K., Ahmad S., Basha R. Ovarian cancer: Current status and strategies for improving therapeutic outcomes. Cancer Med. 2019; 8(16): 7018–31. doi: 10.1002/cam4.2560.

- Хохлова С.В. Новое в лечении high grade серозного рака яичников. Эффективная фармакотерапия. 2019; 15(38): 24–9. [Khokhlova S.V. New in High Grade Serous Ovarian Cancer Treatment. Effective Pharmacotherapy. 2019; 15(38): 24–9. (in Russian)]. doi: 10.33978/2307-3586-2019-15-38-24-29.

- Högberg T., Glimelius B., Nygren P.; SBU-group. Swedish Council of Technology Assessment in Health Care. A systematic overview of chemotherapy effects in ovarian cancer. Acta Oncol. 2001; 40(2–3): 340–60. doi: 10.1080/02841860151116420.

- Sehouli J., Camara O., Schmidt M., Mahner S., Seipelt G., Otremba B., Schmalfeldt B., Tesch H., Lorenz-Schlüter C., Oskay-Ozcelik G.; North-Eastern German Society of Gynecological Oncology. Pegylated liposomal doxorubicin (CAELYX) in patients with advanced ovarian cancer: results of a German multicenter observational study. Cancer Chemother Pharmacol. 2009; 64(3): 585–91. doi: 10.1007/s00280-008-0909-1.

- Zheng F., Zhang Y., Chen S., Weng X., Rao Y., Fang H. Mechanism and current progress of Poly ADP-ribose polymerase (PARP) inhibitors in the treatment of ovarian cancer. Biomed Pharmacother. 2020; 123. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109661.

- Pujade-Lauraine E., Ledermann J.A., Selle F., Gebski V., Penson R.T., Oza A.M., Korach J., Huzarski T., Poveda A., Pignata S., Friedlander M., Colombo N., Harter P., Fujiwara K., Ray-Coquard I., Banerjee S., Liu J., Lowe E.S., Bloomfield R., Pautier P.; SOLO2/ENGOT-Ov21 investigators. Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ENGOT-Ov21): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017; 18(9): 1274–84. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30469-2. Erratum in: Lancet Oncol. 2017; 18(9): 510.

- Farmer H., McCabe N., Lord C.J., Tutt A.N., Johnson D.A., Richardson T.B., Santarosa M., Dillon K.J., Hickson I., Knights C., Martin N.M., Jackson S.P., Smith G.C., Ashworth A. Targeting the DNA repair defect in BRCA mutant cells as a therapeutic strategy. Nature. 2005; 434(7035): 917–21. doi: 10.1038/nature03445.

- Pennington K.P., Walsh T., Harrell M.I., Lee M.K., Pennil C.C., Rendi M.H., Thornton A., Norquist B.M., Casadei S., Nord A.S., Agnew K.J., Pritchard C.C., Scroggins S., Garcia R.L., King M.C., Swisher E.M. Germline and somatic mutations in homologous recombination genes predict platinum response and survival in ovarian, fallopian tube, and peritoneal carcinomas. Clin Cancer Res. 2014; 20(3): 764–75. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-13-2287.

- Hussein Y.R., Ducie J.A., Arnold A.G., Kauff N.D., Vargas-Alvarez H.A., Sala E., Levine D.A., Soslow R.A. Invasion Patterns of Metastatic Extrauterine High-grade Serous Carcinoma With BRCA Germline Mutation and Correlation With Clinical Outcomes. Am J Surg Pathol. 2016; 40(3): 404–9. doi: 10.1097/PAS.0000000000000556.

- Pommier Y., O’Connor M.J., de Bono J. Laying a trap to kill cancer cells: PARP inhibitors and their mechanisms of action. Sci Transl Med. 2016; 8(362). doi: 10.1126/scitranslmed.aaf9246. Erratum in: Sci Transl Med. 2016; 8(368).

- Paik J. Olaparib: A Review as First-Line Maintenance Therapy in Advanced Ovarian Cancer. Target Oncol. 2021; 16(6): 847–56. doi: 10.1007/s11523-021-00842-1.

- Monk B.J., Minion L.E., Coleman R.L. Anti-angiogenic agents in ovarian cancer: past, present, and future. Ann Oncol. 2016; 27(s1): 33–9. doi: 10.1093/annonc/mdw093.

- Sopo M., Anttila M., Hämäläinen K., Kivelä A., Ylä-Herttuala S., Kosma V.M., Keski-Nisula L., Sallinen H. Expression profiles of VEGF-A, VEGF-D and VEGFR1 are higher in distant metastases than in matched primary high grade epithelial ovarian cancer. BMC Cancer. 2019; 19(1): 584. doi: 10.1186/s12885-019-5757-3.

- Orbegoso C., Marquina G., George A., Banerjee S. The role of Cediranib in ovarian cancer. Expert Opin Pharmacother. 2017; 18(15): 1637–48. doi: 10.1080/14656566.2017.1383384.

- Hirte H., Lheureux S., Fleming G.F., Sugimoto A., Morgan R., Biagi J., Wang L., McGill S., Ivy S.P., Oza A.M. A phase 2 study of cediranib in recurrent or persistent ovarian, peritoneal or fallopian tube cancer: a trial of the Princess Margaret, Chicago and California Phase II Consortia. Gynecol Oncol. 2015; 138(1): 55–61. doi: 10.1016/j.ygyno.2015.04.009.

- Ledermann J.A., Embleton-Thirsk A.C., Perren T.J., Jayson G.C., Rustin G.J.S., Kaye S.B., Hirte H., Oza A., Vaughan M., Friedlander M., González-Martín A., Deane E., Popoola B., Farrelly L., Swart A.M., Kaplan R.S., Parmar M.K.B.; ICON6 collaborators. Cediranib in addition to chemotherapy for women with relapsed platinum-sensitive ovarian cancer (ICON6): overall survival results of a phase III randomised trial. ESMO Open. 2021; 6(2). doi: 10.1016/j.esmoop.2020.100043.

- Brave S.R., Ratcliffe K., Wilson Z., James N.H., Ashton S., Wainwright A., Kendrew J., Dudley P., Broadbent N., Sproat G., Taylor S. Barnes C., Silva J.C., Farnsworth C.L., Hennequin L., Ogilvie D.J., Jürgensmeier J.M., Shibuya M., Wedge S.R., Barry S.T. Assessing the activity of cediranib, a VEGFR-2/3 tyrosine kinase inhibitor, against VEGFR-1 and members of the structurally related PDGFR family. Mol Cancer Ther. 2011; 10(5): 861–73. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-10-0976.

- McCann K.E. Novel poly-ADP-ribose polymerase inhibitor combination strategies in ovarian cancer. Curr Opin Obstet Gynecol. 2018; 30(1): 7–16. doi: 10.1097/GCO.0000000000000428.

- Lim J.J., Yang K., Taylor-Harding B., Wiedemeyer W.R., Buckanovich R.J. VEGFR3 inhibition chemosensitizes ovarian cancer stemlike cells through down-regulation of BRCA1 and BRCA2. Neoplasia. 2014; 16(4): 343–53. doi: 10.1016/j.neo.2014.04.003.

- Bindra R.S., Crosby M.E., Glazer P.M. Regulation of DNA repair in hypoxic cancer cells. Cancer Metastasis Rev. 2007; 26(2): 249–60. doi: 10.1007/s10555-007-9061-3.

- Chan N., Pires I.M., Bencokova Z., Coackley C., Luoto K.R., Bhogal N., Lakshman M., Gottipati P., Oliver F.J., Helleday T., Hammond E.M., Bristow R.G. Contextual synthetic lethality of cancer cell kill based on the tumor microenvironment. Cancer Res. 2010; 70(20): 8045–54. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-2352.

- Qureshi O.S., Zheng Y., Nakamura K., Attridge K., Manzotti C., Schmidt E.M., Baker J., Jeffery L.E., Kaur S., Briggs Z., Hou T.Z., Futter C.E., Anderson G., Walker L.S., Sansom D.M. Trans-endocytosis of CD80 and CD86: a molecular basis for the cell-extrinsic function of CTLA-4. Science. 2011; 332(6029): 600–3. doi: 10.1126/science.1202947.

- Daassi D., Mahoney K.M., Freeman G.J. The importance of exosomal PDL1 in tumour immune evasion. Nat Rev Immunol. 2020; 20(4): 209–15. doi: 10.1038/s41577-019-0264-y.

- Salmaninejad A., Valilou S.F., Shabgah A.G., Aslani S., Alimardani M., Pasdar A., Sahebkar A. PD-1/PD-L1 pathway: Basic biology and role in cancer immunotherapy. J Cell Physiol. 2019; 234(10): 16824–37. doi: 10.1002/jcp.28358.

- Yang C., Xia B.R., Zhang Z.C., Zhang Y.J., Lou G., Jin W.L. Immunotherapy for Ovarian Cancer: Adjuvant, Combination, and Neoadjuvant. Front Immunol. 2020; 11. doi: 10.3389/fimmu.2020.577869.

- Gong J., Chehrazi-Raffle A., Reddi S., Salgia R. Development of PD-1 and PD-L1 inhibitors as a form of cancer immunotherapy: a comprehensive review of registration trials and future considerations. J Immunother Cancer. 2018; 6(1): 8. doi: 10.1186/s40425-018-0316-z.

- Keenan T.E., Burke K.P., Van Allen E.M. Genomic correlates of response to immune checkpoint blockade. Nat Med. 2019; 25(3): 389–402. doi: 10.1038/s41591-019-0382-x.

- Conway J.R., Kofman E., Mo S.S., Elmarakeby H., Van Allen E. Genomics of response to immune checkpoint therapies for cancer: implications for precision medicine. Genome Med. 2018; 10(1): 93. doi: 10.1186/s13073-018-0605-7.

- Pellegrino B., Musolino A., Llop-Guevara A., Serra V., De Silva P., Hlavata Z., Sangiolo D., Willard-Gallo K., Solinas C. Homologous Recombination Repair Deficiency and the Immune Response in Breast Cancer: A Literature Review. Transl Oncol. 2020; 13(2): 410–22. doi: 10.1016/j.tranon.2019.10.010.

- Paijens S.T., Vledder A., de Bruyn M., Nijman H.W. Tumorinfiltrating lymphocytes in the immunotherapy era. Cell Mol Immunol. 2021; 18(4): 842–59. doi: 10.1038/s41423-020-00565-9.

- Plesca I., Tunger A., Müller L., Wehner R., Lai X., Grimm M.O., Rutella S., Bachmann M., Schmitz M. Characteristics of Tumor-Infiltrating Lymphocytes Prior to and During Immune Checkpoint Inhibitor Therapy. Front Immunol. 2020; 11: 364. doi: 10.3389/fimmu.2020.00364.

- Andrikopoulou A., Zografos E., Apostolidou K., Kyriazoglou A., Papatheodoridi A.M., Kaparelou M., Koutsoukos K., Liontos M., Dimopoulos M.A., Zagouri F. Germline and somatic variants in ovarian carcinoma: A next-generation sequencing (NGS) analysis. Front Oncol. 2022; 12. doi: 10.3389/fonc.2022.1030786.

- Тюляндина А.С., Коломиец Л.А., Морхов К.Ю., Нечушкина В.М., Покатаев И.А., Румянцев А.А., Тюляндин С.А., Урманчеева А.Ф., Хохлова С.В. Практические рекомендации по лекарственному лечению рака яичников, первичного рака брюшины и рака маточных труб. Злокачественные опухоли. 2022; 12(3s2-1): 198–211. [Tyulyandina A.S., Kolomiets L.A., Morkhov K.Yu., Nechushkina V.M., Pokataev I.A., Rumyantsev A.A., Tyulyandin S.A., Urmancheeva A.F., Khokhlova S.V. Practical recommendations for the drug treatment of ovarian cancer, primary peritoneal cancer and fallopian tube cancer. Malignant Tumors. 2022; 12(3s2-1): 198–211. (in Russian)]. doi: 10.18027/2224-5057-2022-12-3s2-198-211.