Диагностика и лечение свернувшегося гемоторакса после огнестрельной травмы груди на этапе специализированной помощи

Автор: Левчук А.Л., Аблицов А.Ю., Орлов С.С.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность: свернувшийся гемоторакс – наиболее частое осложнение огнестрельных проникающих ранений груди, требующее хирургического лечения у большинства пациентов. Материалы и методы: за период с 2023 по 2024 гг. видеоторакоскопия была выполнена 43 пострадавшим с осложнениями проникающих огнестрельных ранений груди. Свернувшийся гемоторакс был выявлен у 39 пациентов (90,7%). Результаты: наиболее высокими диагностическими возможностями при данной патологии (специфичность – 93% и чувствительность – 100%) обладает спиральная компьютерная томография с исследованием плотности участка поражения по Хаунсфилду. Установлено, что основной причиной развития этого осложнения явились некорректная установка и неадекватная функция плевральных дренажей. Свернувшийся гемоторакс развился после дренирования плевральной полости и первичной хирургической обработки у 33 пострадавших (76,7%), после атипичной торакотомии – у 4 раненых (10,3%) и у 2 пациентов (5,1%) после типичной торакотомии. Средний интервал между операциями составил 7,4±6 суток. Заключение. Наилучшие результаты лечения свернувшегося гемоторакса после огнестрельных проникающих ранений груди были достигнуты при максимально раннем его выявлении, в случаях видеоторакоскопической эвакуации в диапазоне 3-7 суток. Выполнение санационной видеоторакоскопии в более поздние сроки (более 7 суток) было сопряжено с возрастанием объема хирургического вмешательства (декортикация легкого, индукция химического плевродеза), что существенно увеличивало в 2 раза продолжительность лечения раненых на этапе специализированной медицинской помощи.

Огнестрельные ранения груди, свернувшийся гемоторакс, видеоторакоскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/140310614

IDR: 140310614 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_42

Текст научной статьи Диагностика и лечение свернувшегося гемоторакса после огнестрельной травмы груди на этапе специализированной помощи

Развитие современной теории и практики ведения боевых действий привело к новым представлениям о характере, структуре и особенностях боевых повреждений. Современная огнестрельная травма характеризуется множественностью, сочетанностью и тяжестью ранений, что обусловлено как совершенствованием огнестрельного стрелкового оружия, так и увеличением крайне тяжелых раненых, поступающих на этапы хирургической помощи в связи с сокращением сроков эвакуации [1; 6].

Особое место в структуре огнестрельных ранений современных локальных военных конфликтов занимают огнестрельные проникающие ранения груди (ОПРГ), встречающиеся в 24% случаев и характеризующиеся: тяжелыми повреждениями внутренних органов и крупных сосудов, высокой частотой развития шока и гнойно-септических осложнений, определяющих высокую летальность (до 18%) [2]. Широко применяемые в военно-полевых госпиталях первой линии методы диагностики не всегда позволяют объективно оценить характер и масштаб повреждений при ОПРГ, что нередко приводит к ошибкам в выборе хирургической тактики и последующим осложнениям на этапах медицинской эвакуации (Рис. 1). Такая опасность выше при ранениях, протекающих со скрытой клинико-рентгенологической симптоматикой, на фоне травматического шока, тяжелой кровопотери, когда на первый план выступают общие расстройства гемоциркуляции и гемостаза [3] (Рис. 2). В то же время общие хирурги мало знакомы с принципами лечения пациентов с ОПРГ, осуществляя неадекватное дренирование плевральных полостей при развитии гемопневмоторакса (Рис. 3). Стремление избежать ошибок вынуждают их расширять показания к торакотомиям, нередко выполняемых напрасно, не по показаниям. В таких случаях сама торакотомия наносит вред раненому, усугубляя тяжесть его состояния и еще больше увеличивая риск развития осложнений в послеоперационном периоде [2; 6].

Одним из таких грозных и опасных осложнений ОПРГ является свернувшийся гемоторакс (СГТ), частота которого достигает 28% [4]. До недавнего времени основными лечебными мероприятиями при СГТ яв-

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки после ПОРГ с наличием крупного осколка в паренхиме правого легкого, гемоторакс.

Рис. 2. МСКТ грудной клетки с ПОРГ и СГТ справа с наличием осколка в паренхиме легкого.

Рис. 3. МСКТ грудной клетки с ПОРГ, сохраняющимся гемопневмотораксом после неадекватного дренирования плевральной полости справа.

лялись биохимическая декортикация и торакотомия с целью эвакуации содержимого плевральной полости для предупреждения развития эмпиемы плевры. В последние десятилетия для ранней эвакуации СГТ вместо стандартной торакотомии на этапе специализированной хирургической помощи появилась возможность широкого применения санационной видеоторакоскопии (СВТС) [5]. Поэтому основными задачами у этой категории пострадавших на этапе специализированной помощи является исчерпывающая диагностика повреждений, лечение сочетанных ранений с применением высокотехнологических методов оперативных вмешательств, борьба с возникшими осложнениями и последующая реабилитация пациентов [7]. Отсутствие четких критериев к выбору методов лечения у пациентов данной категории, невысокая чувствительность и специфичность рентгенографии в диагностике СТГ, а также относительно ограниченные диагностические возможности передовых этапов оказания квалифицированной хирургической помощи, ресурсные возможности которых не позволяют в кратчайшее время выполнить компьютерную томографию (КТ) для оценки объема и плотности недренирован-ного гемоторакса, вызывает у врачей самонадеянность на метод «слепого» дренирования плевральной полости и обоснованность ими подобной тактики ведения, затягивая временной переход к более «агрессивным» вмешательствам. Это приводит при ПОРГ, в лучшем случае, – к формированию фиброторакса (Рис. 4) и в последующем – к инвалидизации, в худшем, – к развитию эмпиемы плевры, сепсису и летальному исходу (Рис. 5).

Рис. 4. Фиброторакс после ПОРГ и тяжёлого пульмонита правого лёгкого.

Рис. 5. Сформированная эмпиемная полость после ПОРГ с повреждением левого легкого.

Рис. 6. Пулевое огнестрельное ранение правого легкого с гемотораксом.

Рис. 7. Множественные огнестрельные осколочные ранения грудной клетки после дренирования левой плевральной полости.

Рис. 8. Сочетанное торакоабдо- Рис. 9. СГТ после ОПРГ и выполненной минальное огнестрель- торакотомии слева. ное ранение.

Все это послужило поводом к нашему исследованию проблем диагностики и лечения СГТ и выработке адекватной хирургической тактики на этапе специализированной медицинской помощи.

Цель исследования: улучшить диагностические и клинические результаты лечения пациентов с ОПРГ, осложненным свернувшимся гематораксом, на основании адресного подхода к выбору хирургического метода его лечения.

Материалы и методы исследования

Клиническая работа основана на ретроспективном анализе 84 историй болезни раненых с ОПРГ, проходивших лечение в НМХЦ им. Н.И. Пирогова (5 уровень) с 2023–2024 года, которые были доставлены с СВО после оказания им квалифицированной хирургической помощи в медицинских учреждениях передовых районов (3 уровень). Критериями включения в исследование был установленный диагноз ОПРГ, гемопневмоторакс, травматический пульмонит, без клинических и лабораторных признаков продолжающегося внутриплеврального кровотечения. Все пострадавшие были мужчины, средний возраст которых составил 37,5 лет.

По результатам проведенного отбора в исследование вошло 39 пациентов с СГТ. По этиологии огнестрельного гемоторакса после ОПРГ пациенты распределились в следующем соотношении: 11 (28,2%) – пулевые (Рис. 6), 28 (71,8%) – осколочные (Рис. 7). Множественные ОПРГ – у 8 (20,5%), сочетанные – у 21 (53,8%), изолированные – у 10 (25,6%) раненых. В 76% случаев ОПРГ сочеталось с тяжелым шоком и кровопотерей тяжелой степени. Всем исследуемым на этапе квалифицированной помощи выполнялось дренирование плевральной полости: 19 – 1 дренажом в 6-ом межреберье, 20 – 2 дренажами во 2-м и 6-м межреберьях на стороне повреждения. Плевральные дренажи подсоединялись к пассивной аспирации по Бюлау, с которой через 2–4 суток пациенты эвакуированы в многопрофильный стационар.

У 20 (51,3%) пациентов характер сочетанного повреждения был торако-абдоминальный, им всем, кроме установки плевральных дренажей, выполнялись лапаротомии по поводу огнестрельных повреждений органов брюшной полости (Рис. 8). Состояние пациентов на момент поступления в многопрофильный стационар расценивалось как: удовлетворительное – 2 (5,1%), средней тяжести – 31 (79,5%), тяжелое – 6 (15,4%). Наиболее тяжелыми по соматическому статусу и согласно шкале APACHE-II были 5 (12,8%) пациентов, которым на предыдущем этапе была выполнена торакотомия по поводу ОПРГ (Рис. 9).

Скрининговое исследование всех пострадавших заключалось в выполнении лабораторных и клинических обследований, включающих: КТ органов брюшной полости, таза и грудной клетки с внутривенным контрастированием, УЗИ мягких тканей зон раневого канала, рентгенографии грудной клетки в 2-х проекциях, фибробронхоскопию с санацией трахеобронхиального «дерева» и взятия БАЛ. Исследование смывов и мазков из трахеобронхиального пространства и экссудата, полученного при попытке плевральной пункции, проводили в бактериологической лаборатории.

Исходя из цели исследования, пациенты с СГТ были разделены на две репрезентативные группы с учетом методов лечения. Фибринолитические препараты не применялись ввиду достаточно высокой стоимости и не окончательно изученными преимуществами от их использования при огнестрельных ранениях, создающих опасность рецидива внутриплевральных кровотечений. Учитывались только хирургические способы лечения СГТ:

I группа – n = 19 (48,7%) – «методы малой хирургии» (пункция и редренирование плевральной полости) (Рис. 10);

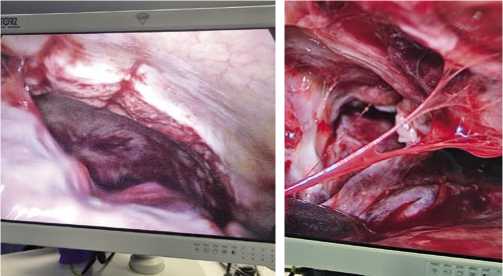

II группа – n = 20 (51,3%) – видеоторакоскопическая санация плевральной полости с декортикацией легкого и химическим плевродезом (раствором йодопирона) (Рис. 11).

Рис. 10. Дренирование левой плев- Рис. 11. Видеоторакоскопия при СГТ ральной полости после после ОПРГ.

ОПРГ и СГТ.

Пункция и дренирование плевральных полостей проводились по стандартным методикам с учетом данных полипозиционной рентгенографии органов грудной клетки, УЗИ плевральных полостей и результатами мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с внутривенным контрастированием в легочном и ангиогенном режимах. Первично у всех пациентов обеих групп выполнялась лечебно-диагностическая пункция с проведением пробы Рувилуа-Грегуара для исключения внутриплеврального продолжающегося кровотечения, экссудат отправляли на бактериологическое исследование. Как правило, при атипично установленных и неработающих плевральных дренажах, при плевральных пункциях при аспирации отсутствовало жидкостное содержимое или оно было незначительным (до 100 мл), серозно-геморрагического характера. В просвете иглы и шприце оставались при этом свертки крови в виде «червячков», что подтверждало диагноз СГТ после рентгенологических методов диагностики. В 95% случаев плевральные пункции оказывались неэффективными. Критериями для редренирования плевральной полости явились: получение при пункции темной, лизированной крови, насыщенного серозно-геморрагического экссудата с наличием пленок фибрина или сгустков при среднем гемотораксе по классификации Куприянова П.А. [3]. Для дренирования использовали: специальные троакар-катетеры и однопросветные ПВХ трубки размерами 30–32 Fr и стандартные методики их установки, основываясь на данных физикального осмотра, рентгенологической и МСКТ картинах. Дренажи подключались к системе активной аспирации (разряжение 20–40 см вод. ст.). Время дренирования плевральных полостей зависело от клинической, рентгенологической динамики и количества отделяемого по дренажам.

Пациенты I группы были пролечены в 25% случаев только применением «методов малой хирургии», т.е. дренированием с хорошим положительным эффектом. У 75% раненых этой группы, несмотря на редренирование плевральных полостей, достигнуть удаления СГТ не представилось возможным, что явилось показанием для активного выполнения санационной эндовидеоторакоскопии. Критерием удаления дренажей явились у 25% пострадавших I группы нормализация клинико-рентгенологической картины и уменьшение экссудации до 50 мл в сутки. В 75% случаев этой группы ранее установленные дренажи удалялись по причине их неэффективности. Этой категории раненых применяли более агрессивные методики устранения СГТ с применением эндовидеото-ракоскопической технологии.

Для выполнения видеоторакоскопии использовали стойки фирмы «Storz» (Германия) с соответствующим торакальным инструментарием. Все видеоторакоскопи-ческие вмешательства выполнялись в условиях операционной под общей анестезией (ИВЛ). У 87% пациентов интубацию выполняли двухпросветными трубками для раздельной вентиляции легких и возможностью отключения дыхания на стороне оперативного вмешательства. Объем операции у 93% раненых с СГТ ограничивался ревизией плевральной полости, удаления сгустка крови, тщательной санации, декортикации легкого и выполнением химического плевродеза (раствор йодопирона) (Рис. 12–14). Операция заканчивалась дренированием плевральной полости двумя однопросветными дренажами на активной аспирации по Бюлау (Рис. 15). В 7% случаев негерметичности ткани легкого во время торакоскопии выполняли ушивание дефекта висцеральной плевры с применением сшивающего аппарата Endo-GIA (степлерный шов). У 6 (15,4%) пациентов возникли показания (сохраняющаяся интоксикация, нерасправление легкого, продувание воздуха по дренажам) к реторако-скопической санации. Это были раненые с длительно существующим (более 7–10 суток) СГТ с начальными проявлениями эмпиемы плевры и после выполненных

Рис. 12. Сгусток крови (1 литр) в плевральной полости при СГТ.

Рис. 13. Видеоторакоскопиче-ское рассечение шварт плевральной полости при СГТ после ОПРГ.

Рис. 14. Видеоторакоскопия, декортикация легкого при СГТ после ОПРГ.

Рис. 15. Дренирование правой плевральной полости после. видеоторакоско-пической санации СГТ.

торакотомий (n = 4) на предыдущих этапах оказания им квалифицированной хирургической помощи. Всем раненым по завершению торакоскопических операций выполнялась санационная бронхоскопия.

Обсуждение результатов

Жалобы и клинический симптомокомплекс раненых при поступлении на этап специализированной медицинской помощи соответствовал этиологическим и патофизиологическим критериям ОПРГ, проявляясь двумя основными аспектами: гемодинамическим и дыхательным. Причем степень тяжести патофизиологического ответа пострадавших на ранних стадиях течения травматической болезни зависела от места огнестрельного повреждения, функционального резерва пациента и объема кровопотери. Тогда как более поздний ответ в течении травматической болезни соответствует проявлению двух форм: эмпиема плевры и фиброторакс. Кровопотеря более 30% объема крови (до 2 л) отмечена у 11 раненых обеих групп. Дыхательная недостаточность (ДН) средней степени тяжести диагностировалась у всех пациентов, независимо от сроков получения огнестрельной травмы. ДН, связанная непосредственно с ранением, возникала в результате прямого повреждения ткани легкого, формирования зоны огнестрельного травматического пульмонита или системного ответа в форме острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), вследствие диффузного альвеолярного повреждения с увеличением проницаемости капилляров в области раневого канала, зоны бокового удара и молекулярного сотрясения с образованием массивных гематом в ткани легкого. Отсутствие клинического и рентгенологического эффектов после выполнения «слепого» дренирования плевральной полости требовало дифференциальной диагностики патологического процесса между СГТ и огнестрельным пульмонитом.

При сравнении показателей чувствительности, специфичности и точности при диагностике СГТ и выявлении его объема наилучшие результаты на этапе специализированной медицинской помощи продемонстрировала компьютерная томография с внутривенным контрастированием и определением плотности геморрагического содержимого в плевральной полости по Хаунсфилду [8]. Проведена сравнительная оценка эффективности МСКТ и рентгенографии, выполненной всем пострадавшим при дифференциальной диагностике СГТ, плеврита, ателектаза и ушиба легкого. Показатели эффективности МСКТ составили: специфичность – 93%, чувствительность – 100%. При этом чувствительность рентгенографии оказалась низкой – 32%. Наличие жидкости в плевральной полости, а также ателектазированные участки были выявлены у 83% исследуемых с обширными зонами травматического пульмонита до 97% пострадавших.

Результаты МСКТ исследований, выполненные после дренирования плевральных полостей и торакотомий по поводу гемопневмоторакса огнестрельного происхождения, свидетельствовали об остаточном СГТ, клинические проявления которого отмечались в виде нарушений механики дыхания и фебрильной лихорадки на 2–4 сутки после первичных вмешательств. Все пострадавшие получали антибактериальную и противовоспалительную терапию, им проводили аспирацию по дренажам с разряжением до 30 см вод. ст. Окончательный диагноз и показания к повторному хирургическому вмешательству были установлены по результатам МСКТ при поступлении раненых на этап специализированной помощи.

При проникающих ранениях грудной полости с повреждением легкого всегда создаются условия для потенциального формирования эмпиемы плевры: наличие крови, которая неминуемо скапливается после огнестрельного повреждения в плевральной полости и наличие инфекции. Недренируемая кровь гемоторакса создает предпосылки для ее свертывания и организации, тем самым усугубляя и так тяжелое состояние пациентов, в виде развития гнойно-септических осложнений (эмпиема, абсцесс, пневмония, сепсис). В структуре осумкованной жидкости по МСКТ появляется неоднородность с визуализацией разной формы кровяных сгустков. Такие пристеночные или свободно расположенные сгустки крови наиболее часто обнаруживались в дебюте эмпиемы. По мере прогрессирования эмпиема приобретает вид напряженного скопления, значительно сдавливающего и смещающего прилегающую паренхиму легкого, формируя ателектаз от сдавления. Отложения фибрина по стенкам увеличиваются, формируются фибриновые перегородки, разделяющие скопления гноя на отсеки.

Объем СГТ колебался от 300 до 2000 мл и в среднем составил 845±210 мл (p<0,05). У 65% пострадавших источником кровотечения и гемоторакса были огнестрельные повреждения легочной ткани, у 17% – раны грудной стенки (как полученные при ранении, так и после установки дренажных трубок). У 6 пациентов с СГТ источник кровотечения не был верифицирован. Ретроспективный анализ показал, что в 93% случаев причиной развития СГТ явилась неадекватная функция плевральных дренажей, особенно в период транспортной эвакуации при их

пережатии, а не сохранении на пассивной аспирации по Бюлау. Установлено, что некорректное дренирование и установка плевральных дренажей в «атипичных точках» в 18% случаев завершались отсутствием функционирования дренажной системы и являлись предпосылками формирования СГТ.

Атипичные и стандартные торакотомии (n = 5; 12,8%), выполненные при продолжающемся внутриплевральном кровотечении или для исключения торакоабдоминального ранения на этапе квалифицированной помощи, также создали условия для развития СГТ, но в более тяжелом состоянии раненых с худшей картиной МСКТ, на которой уже при поступлении определялись начальные признаки формирования «эмпиемного мешка» на фоне сгустков крови в плевральной полости. При этом дренажная функция отсутствовала ввиду обтурации трубок кровяными свертками.

Видеоторакоскопия этим пациентам была выполнена в сроки от 1 до 3 суток после поступления на этап специализированной медицинской помощи (через 4–7 суток после огнестрельной травмы) после выполнения МСКТ с определением плотности «затемнения» на стороне поражения по Хаунсфилду, которая составила при СГТ 20–55 Ед. Объем СГТ во время операции варьировал от 300 до 1000 мл и составил в среднем 606±180 мм (p<0,05). Верифицировать источник кровотечения при видеоторакоскопии у этой группы пациентов удалось лишь в 4 случаях, причем у 2 раненых было диагностировано частичное расхождение краев торакотомной раны, которое было ушито торакоскопической технологией.

Повторное и дополнительное редренирование плевральной полости у раненых с СГТ осуществлялось, если показатели плотности кровяного сгустка по данным МСКТ не превышали 20 Ед по Хаунсфилду (т.е. жидкостное состояние), а его объем составлял не более 300 мл. Результативность редренирования плевральной полости с СГТ у пациентов I группы составило только 37%. Остальным 63% пострадавших, ввиду отсутствия эффекта от редренирования, выполняли санационную видеоторакоскопию с удалением сгустков крови, санацией, декортикацией, индукцией химического плевродеза и визуально контролируемым дренированием плевральной полости двумя дренажами с активной аспирацией до 40 см вод. ст. Бесспорно, что активная аспирация по дренажам после устранения СГТ, в отличие от пассивного дренирования, является наиболее эффективным способом удаления патологического плеврального содержимого и расправления легкого, однако при условии своевременно выполненного оперативного вмешательства в торакоскопическом объеме и при адекватном положении дренажных трубок с контролем их функционирования. Всем пациентам, по окончанию эндовидеоторакоско-иических вмешательств, в операционной выполнялась санационная брохноскопия и рентгенологический контроль грудной клетки в реанимационном отделении через 2 часа.

Резюмируя вышеизложенные результаты применения эндовидеоторакоскопии в лечении СГТ огнестрельного происхождения, можно заключить, что этот метод обеспечивает полноценный обзор плевральной полости с возможностью удаления сгустка крови (независимо от его объема), выполнение адекватной санации, тотальной декортикации легкого, индукции химического и механического плевродеза, удаления инородных тел (первичных и вторичных ранящих снарядов), применения степлер-ных гемостатических и аэростатических швов.

Использование «агрессивной» оперативной тактики в решении наиболее раннего устранения СГТ при огнестрельных проникающих ранениях груди с помощью эндовидеохирургических методик позволило значительно уменьшить поздние осложнения травматической болезни, такие как эмпиема, посттравматический фиброторакс и необходимость проведения торакотомии. Кроме того, раннее применение видеоторакоскопии сокращает сроки лечения пострадавших в стационаре в 2 раза по сравнению со «слепым» дренированием плевральной полости или консервативным лечением (биохимической декортикацией) гемоторакса, предупреждая развитие тяжелых геморрагических и гнойно-септических осложнений, о чем свидетельствует отсутствие в нашем исследовании летальных исходов и осложнений во II группе пациентов.

Заключение

Таким образом, использование ВТС технологии у раненых с СГТ дает возможность провести: полноценную ревизию органов грудной полости; выявить и остановить источник кровотечения из раневого канала; выполнить тщательную санацию с удалением свертка крови, инородных тел огнестрельного происхождения (осколки, пули) и вторичных ранящих снарядов (отломки ребер, пуговиц и т.д.); осуществить тотальную декортикацию легкого с удалением фибринозных шварт и осумкованных гнойников; произвести химический и механический плевродез с установкой дренажей под визуальным контролем. Определена четкая корреляционная связь с временем получения огнестрельной травмы и выполнением видеоторакоскопии с целью устранения СГТ и предупреждения развития эмпиемы плевры. Опыт применения ВТС при диагностике, основанной на результатах рентгенографии и КТ грудной клетки с определением плотности кровяного сгустка (по Хаунсфилду), и лечении СГТ при огнестрельных проникающих ранениях груди, позволяет сделать вывод о малотравматичности, точности, миниинвазивности и потенциально экономической эффективности этого метода, который необходимо осуществлять в наиболее ранние сроки после установки диагноза этого грозного осложнения. В большинстве случаев ВТС при огнестрельной травме у пострадавших с СГТ является окончательным методом лечения, который позволяет значительно сократить число или вовсе избежать торакотомий. Реторакоскопии с программными санациями плевральной полости «по требованию» при

огнестрельных ранениях легких способствуют улучшению результатов лечения посттравматической эмпиемы плевры, предупреждая развитие сепсиса и значительно повышая качество жизни раненых, позволяя сократить сроки стационарного лечения в 2 раза.