Диагностика экологического состояния дерново-подзолистых почв, загрязненных нефтью, с помощью микробиологического тестирования

Автор: Каменщикова В.И., Кувшинская Л.В., Бузмаков С.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология. Охрана природы

Статья в выпуске: 6, 2005 года.

Бесплатный доступ

В модельных опытах на дерново-подзолистой почве изучено влияние различных концентраций нефти на физико-химические свойства почвы, численность, состав микробоценозов, проявление биохимической активности. Выявлена повышенная чувствительность бацилл и актиномицетов к нефтяному загрязнению. На основании комплекса агрохимических и микробиологических показателей установлена предельно допустимая концентрация нефти, при которой почва способна без вмешательства извне трансформировать загрязняющие углеводороды.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204363

IDR: 147204363 | УДК: 631.427

Текст научной статьи Диагностика экологического состояния дерново-подзолистых почв, загрязненных нефтью, с помощью микробиологического тестирования

Почвенный покров, как связующее звено между атмосферой и литосферой, во многом определяет экологическое состояние биоценозов. К числу наиболее масштабных источников загрязнения почвенного покрова относятся тяжелые металлы и нефть. В целях сохранения экосистем требуется определение границ устойчивости почв и пределов допустимой нагрузки.

Наиболее чувствительными компонентами почв, быстро реагирующими на изменение условий обитания, являются микробные популяции. По мнению Евдокимовой (1995), велика регуляторно-функциональная роль микроорганизмов в миграции и трансформации загрязняющих веществ, их деструкти-рующая деятельность. Чувствительность микробных систем различных типов почв зависит, по мнению ряда авторов (Исмаилов, 1988; Звягинцев и др., 1989; Добровольский, Никитин, 1990), от свойств почв, содержания органического вещества, климатических особенностей региона, количества и свойств загрязняющего вещества.

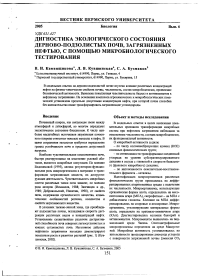

В условиях таежно-лесной зоны, где преобладают подзолистые почвы, исследовали скорость деструкции различных видов и концентраций нефти. Установлены существенные различия деструктивной способности почв северных легкосуглинистых и южных суглинистых почв. Негативное действие нефтяного загрязнения наглядно демонстрируют показатели роста и развития растений (рис. 1) (Кувшинская, 2002).

Объект и методы исследования

В модельных опытах в целях выявления показательных признаков трансформации микробных систем при нефтяном загрязнении наблюдали за изменением численности, состава микробоценозов, их функциональной активности.

О микробной активности судили:

-

- по числу колониеобразующих единиц (КОЕ) основных физиологических групп;

-

- по интенсивности трансформации соединений углерода: по уровню субстратиндуцированного дыхания в сосуде с глюкозой и скорости базального (фонового микробного) дыхания;

-

- по интенсивности окислительно-восстановительного фермента - каталазы.

Идентификация микроорганизмов различных физиологических групп проводилась на дифференцированных агаризованных средах с подсчетом их численности. Микроорганизмы, использующие органические формы азота, определялись на мясопептонном агаре (МПА), сапрофитные - на МПА с добавлением глюкозы. Колонии на МПА дифференцировались на споровые и неспоровые. Микроорганизмы, утилизирующие минеральные формы азота, определяли на крахмало-аммиачном агаре (КАА). Диагностировались колонии бактерий и актиномицетов. Микромицеты выявлялись на подкисленной среде Чапека. Олигонитрофильные микроорганизмы определяли на среде Мишустиной. Микробная активность устанавливалась по интенсивности продуцирования диоксида углерода с поверхности загрязненной почвы (эмиссия СО2

за 24 часа) и по уровню «дыхания» - выделения диоксида углерода в замкнутом сосуде с глюкозой и без глюкозы.

Фитотоксичность загрязненных нефтью почв устанавливалась по изменению роста и веса надземной и подземной частей проростков пшеницы, выращиваемых в течение 12 дней. В модельном опыте использовали поверхностный 20 см слой дерново-подзолистой почвы с низким содержанием гумуса (2%), кислой реакцией почвенного раствора. Компостирование почвы проводилось в течение 120 дней при комнатной температуре 18-22°С, при увлажнении почвенных образцов до 60% полной влагоемкости. Загрязнение почвы нефтью различными дозами (0.25, 1.5, 4.0, 10, 20, 30% от веса почвы) проводилось в сухих пробах почв, которые после увлажнения тщательно перемешивались, и помещались в емкости по 3 кг. Повторность вариантов трехкратная. О токсичности среды судили по развитию проростков пшеницы и по динамике накопления бензапирена в почве.

Результаты исследований

Анализ состава микроорганизмов в почве контрольных вариантов после компостирования показал высокую насыщенность микробоценоза бактериальной флорой (89%), в которой свыше 20% составляли спорообразующие. По мнению ученых (Евдокимова, 1995; Артамонова, 2002), высокий пул содержания спорообразующих и актиномицетов в микробоценозе диагностирует высокую самоочи-щающую способность почвы. Среди бактерий превалируют автотрофы, количество олигонитрофиль-ных бактерий меньше количества бактерий, использующих органические формы азота. В микробоценозе высок процент нефтеокисляющих бактерий (48%). Доля лучистых грибков (актиномицетов) в микробоценозе исследуемых почв находится на уровне 10-12 % от общей численности микроорганизмов, преобладают белые и серые формы. Количество микромицетов не превышает 0.5-1%. Среди последних преобладают грибы, относящиеся к родам Penicillium, Trichoderma, в меньшем количестве содержатся грибы родов Aspergillus, Fusarium, единично - Мусог и Alternaria. Почва обладает достаточно высокой биохимической активностью при условии индуцирования среды углеводами, уровень субстрат индуцированного дыхания (СИД) при этом возрастает в 7-8 раз, что свидетельствует о слабой обеспеченности исследуемых почв легкодоступными для микроорганизмов углеводами и высокой отзывчивости на их внесение.

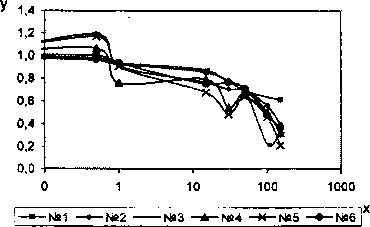

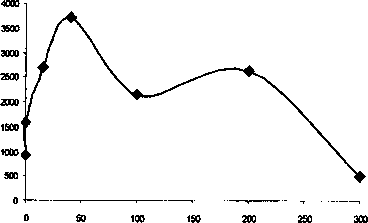

Искусственное загрязнение дерново-подзолистой почвы нефтью в различных дозах негативно сказалось на её физико-химических свойствах. Скорость фильтрации и водоудерживающая способность почвы снижались по мере нарастания дозы загрязнителя, при этом ухудшались обмен ные процессы. Сумма обменных катионов Са и Mg при содержании нефти от 0.25 до 4.0% снижалась в интервале от 10 - до 20% от контроля. Дальнейшее повышение дозы нефти (10, 20, 30%) снижало содержание обменных катионов на 30-54-62% от контроля. Нефтяное загрязнение почвы понижало биохимическую активность микроорганизмов, что отразилось на активности окислительного фермента каталазы и СИД. Эти показатели находятся в обратной зависимости от содержания нефти в почве, что дает основание использовать их в качестве диагностических показателей нефтяного загрязнения (рис. 2).

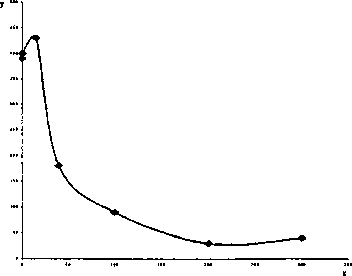

Рис. 1. Влияние дозы нефти на сырой вес растений пшеницы на южнотаежных почвах: у - относительный (к контролю) сырой вес растений; х - логарифм дозы нефти г/кг сухой почвы; 1-6 - пробы почвы в эксперименте

Рис. 2. Влияние нефтяного загрязнения на биохимическую активность микроорганизмов: Y - показатели биохимической активности (в % к контролю); 1 -субстрат индуцированное дыхание; 2 - активность каталазы; 3 - экологический индекс устойчивости почв

Суммарный показатель биохимической активности некоторые исследователи принимают за экологический индекс. Полученные нами экспериментальные данные реально свидетельствуют об ингибирующем воздействии нефтяного загрязнения на функциональные способности микроорганизмов.

Наблюдения за развитием и составом микроорганизмов в микробоценозе показали неодинаковую реакцию отдельных физиологических групп на неф-

Диагностика экологического состояния дерново-подзолистых почв ...

тяное загрязнение. Бесспорным является повышение численности большинства эколого-трофических групп микроорганизмов при низких концентрациях нефти в почве (0.25-1.5%) (рис. 5, 7).

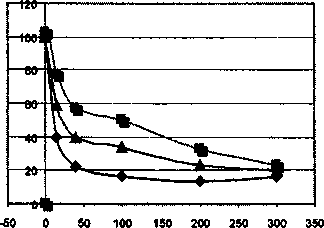

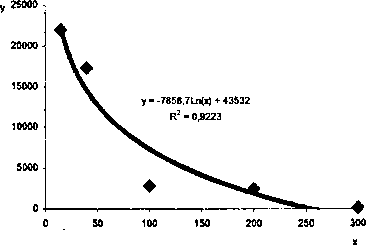

Рис.З. Изменение общей численности микроорганизмов в зависимости от дозы загрязнения нефтью: у-численность микроорганизмов, тыс. в 1г почвы, ; х - доза нефти, г/кг почвы

Рис.4. Изменение численности бацилл в зависимости от дозы загрязнения почвы нефтью: у - численность микроорганизмов, тыс. в 1г почвы; х - доза нефти, г/кг почвы

При содержании нефти в дозе 40 г/кг наблюдается некоторое снижение общей численности микроорганизмов, однако она остается выше, чем в контрольных вариантах. При этом происходит существенное изменение в составе микробоценоза - повышение относительного содержания олигонитро-фильных и нефтеокисляющих микроорганизмов. Дальнейшее повышение содержания нефти в почве (10, 20, 30%) резко снижает общий пул развития микроорганизмов, вызывая глубокую перестройку состава микробоценоза, резкое сокращение численности актиномицетов и разнообразия спорообразующих (рис. 4).

Подобное изменение, по мнению Артамоновой (2002), обусловливает снижение темпов почвообразования и ухудшение санитарной обстановки. Следует указать, что наибольшую устойчивость к нефтяному загрязнению проявляют сапрофитные бактерии, их анаэробные формы. При высоких дозах нефти (20, 30%) из микробоценоза полностью исчезают актиномицеты и превалируют анаэробные сапрофиты и нефтеокисляющие (рис. 5).

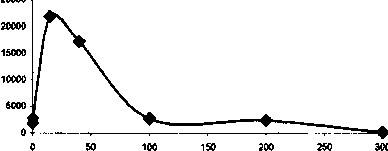

Процессы окисления углеводородсодержащего субстрата протекают очень медленно, что подтверждает наличие остаточного содержания бенза пирена.

Рис. 5. Изменение численности нефтеокисляющих микроорганизмов в зависимости от доз загрязнения нефтью: у - численность микроорганизмов, тыс. КОЕ в 1г почвы; х - доза нефти, г/кг почвы

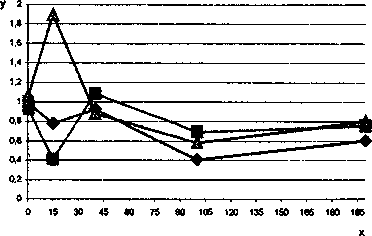

Негативное действие нефтяного загрязнения проявляется в угнетении растений, в снижении их сырого веса и в меньшей мере в уменьшении длины надземной части растений (рис. 6).

Рис.6. Изменение линейных параметров растений пшеницы под влиянием дозы нефти в экспериментальных условиях: у - относительное (к контролю) изменение линейных параметров растений; х - доза нефти г/кг сухой почвы; 1 - длина надземной части растений пшеницы; 2 - длина корней; 3 - отношение длины надземной части к длине корней

Так, концентрация нефти в почве, равная 1.5%, достоверно (на 40%) снижала сырой вес растений и слабо изменяла сухой вес. Вероятно, при повышенном содержании нефти в условиях изменившегося водного режима растения не способны использовать воду, находящуюся в капиллярах структурных агрегатов, окутанных нефтяной пленкой.

Заключение

В целом микробный ценоз подзолистых почв таежно-лесной зоны, несмотря на большую устойчивость к неблагоприятным гидротермическим условиям, активно реагирует на присутствие чужеродного органического поллютанта, что проявляется в изменении микробного пула, состава микробных популяций в сторону усиления позиций сапрофитных анаэробов, олигонитрофилов, в снижении биохимической активности. Содержание нефти в почве до 15 г/кг обеспечивало максимальное развитие микроорганизмов, что дает основание считать эту дозу допустимой для исследуемых почв.

Концентрации нефти от 20 до 40 г/кг почвы резко инактивируют биохимическую активность микроорганизмов, что проявляется в снижении активности каталазы, способности использовать углеводы. Для повышения самоочищающей способности почвы при этой концентрации нефти необходимо внесение дополнительных источников питания гетеротрофным и автотрофным микроорганизмам.

При дальнейшем повышении содержания нефти (40-100 г/кг) микроорганизмы испытывают дефицит кислорода, в микробоценозе превалируют анаэробы и нефтеокисляющие бактерии, уровень субстрат индуцированного дыхания становится ниже, чем в контрольном варианте, в почве накапливается максимальное количество бензапирена, токсичность субстрата повышается. Для повышения самоочищающей способности почв от нефтяного загрязнения в таких концентрациях необходимы пополнение органического вещества и аэрация.

Дальнейшее повышение содержания нефти в почве (свыше 100 г/кг) приводит к снижению численности важнейших групп микроорганизмов, почва теряет способность к самоочищению, необходима коренная мелиорация.

Рис. 7. Зависимость общей численности микроорганизмов от дозы загрязнения нефтью: у - численность микроорганизмов, тыс. КОЕ в 1г почвы; х - доза нефти г/кг почвы

Математическая обработка данных численности и биохимической активности дерново-подзо листых почв позволила установить порог их устойчивости к нефтяному загрязнению (15 г/кг) и выявить индикационные показатели, которые по степени чувствительности к нефтяному загрязнению можно расположить в следующий ряд: уровень субстрат индуцированного дыхания > активность каталазы > численность спорообразующих > актиномицетов > общая численность микроорганизмов > сырой вес растений > высота растений.

Список литературы Диагностика экологического состояния дерново-подзолистых почв, загрязненных нефтью, с помощью микробиологического тестирования

- Артамонова B.C. Микробиологические особенности антропогенно преобразованных почв Западной Сибири. Новосибирск, 2002. 210 с.

- Добровольский Г.В., Никитин В.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах. М.: Наука, 1990, 261 с.

- Евдокимова Г.А. Эколого-микробиологические основы охраны почв Крайнего Севера. Апатиты, 1995. 272 с.

- Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: Изд-во МГУ, 1980.202 с.

- Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М.: Изд-во МГУ, 1987.256 с.

- Звягинцев Д.Г. и др. Диагностические признаки различных уровней загрязнения почв нефтью//Почвоведение, 1989. №1. С. 72-78.

- Иларионов СА. Экологические аспекты восстановления нефтезагрязненных почв. Екатеринбург, 2004. 192 с.

- Исмаилов Н.М. Микробиологическая и ферментативная активность нефтезагрязненных почв//Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М., 1988. С. 42-46.

- Карпачевский И.О. Экологическое почвоведение. М.: Изд-во МГУ, 1993. 184 с.

- Киреева И.А. Сайфулина З.И. Некоторые пути биодеградации нефти в почве//Микробные методы защиты окружающей среды: Тез. докл. всесоюз. конф. Пущино, 1988. С. 86-88.

- Кувшинская Л.В. Влияние деятельности нефтедобывающего комплекса на почвенный и растительный покровы в условиях Пермской области: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Пермь, 2003.17 с.

- Личко В. И. Ферментативная активность как индикатор экологического состояния почв: Автореф. дис.... канд. биол. наук. Воронеж, 1988. 18 с.