Диагностика экстранодальных поражений при лимфомах с помощью совмещенной ПЭТ-КТ

Автор: Важенин А.В., Афанасьева Н.Г., Субботин А.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 2 (62), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт Центра позитронно-эмиссионной томографии Челябинского окружного клинического онкологического диспансера в диагностике экстранодальных поражений при лифмомах. ПЭТ-КТ исследование проведено 316 пациентам с лимфомами Ходжкина и неходжкинскими лимфомами, в 43,6 % случаев выявлены экстранодальные поражения. При их оценке учитывались стандартизованный уровень накопления (SUV max), характер поражения (очаговое или диффузное) и наличие структурного субстрата, выявляемого с помощью КТ-компонента исследования (кроме очагов метаболической активности без четко визуализируемого морфологического субстрата).

Лимфома, экстранодальная локализация, совмещенная пэт-кт, 18-f фдг

Короткий адрес: https://sciup.org/14056418

IDR: 14056418 | УДК: 616-006.4

Текст научной статьи Диагностика экстранодальных поражений при лимфомах с помощью совмещенной ПЭТ-КТ

Во всем мире отмечается тенденция к росту заболеваемости лимфомами [1, 19]. При этом частота встречаемости экстранодальных поражений в разных странах варьируется от 24 до 48 % [4, 14]. За последние два десятилетия отмечается увеличение доли экстранодальных лимфом в структуре заболеваемости лимфомами, превосходящее темпы роста заболеваемости лимфомами. Экстранодальные поражения встречаются чаще при агрессивных не-ходжкинских лимфомах [19].

Достижения медицинской науки позволяют считать лимфомы, в частности лимфому Ходжкина, злокачественными новообразованиями с высокой вероятностью получения благоприятного исхода. Для этого обязательным условием является точное стадирование и определение прогностической группы [2, 6, 11, 13]. Выбор оптимальной схемы химиотерапии невозможен без точной оценки объема опухолевой ткани, для назначения лучевой терапии необходимо определить локализацию очагов пора- жения [3]. Традиционно это проводится с помощью конвенциональных методов исследования, определяющих структурные изменения (рентгенография, УЗИ, МСКТ, МРТ), диагностика при этом базируется на определении размеров очагов поражения и их денситометрических характеристиках [3, 5, 12, 16, 18]. В то же время реактивные изменения, некротические и фиброзные процессы могут ошибочно интерпретироваться как опухолевое поражение, а злокачественные процессы в структурно не измененных органах и тканях не приниматься во внимание [5, 12, 13, 17, 18].

Применение функциональных методов диагностики, направленных на оценку метаболических процессов в тканях, позволяет оценивать наличие и объем жизнеспособной опухолевой ткани, что незаменимо как при первичном исследовании пациента, так и при оценке ответа на проведенное лечение [8–10, 15]. Реактивные воспалительные процессы, а также наличие фокусов метаболической актив- ности в нормально функционирующих органах и тканях, таких как миокард, кишечник, бурый жир, могут имитировать злокачественное поражение или маскировать его. Кроме того, определение анатомической принадлежности очагов метаболической активности к тем или иным структурам представляет значительные затруднения при интерпретации полученных данных. Совмещение данных, полученных в процессе конвенциональных и функциональных методов исследования, потенцирует информативность этих методов, практически полностью нивелируя их недостатки [5, 14, 15].

К данным методам относится поэитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ). Диагностическая ценность ПЭТ-КТ для большинства злокачественных новообразований, в том числе и для лимфопролиферативных заболеваний, была доказана многочисленными исследованиями [15, 17, 18]. Большинство исследований, посвященных целесообразности ПЭТ-КТ у пациентов с лимфомами, было направлено на определение диагностической ценности ПЭТ-КТ либо для нодальных локализаций, либо без разделения на нодальные и экстра-нодальные локализации процесса [7, 18]. С учетом тенденции к увеличению частоты экстранодальных поражений при лимфомах возникает потребность в оценке информативности ПЭТ-КТ при данной патологии. Поскольку трудности в диагностике поражений селезенки при лимфомах во многом схожи с трудностями диагностики экстранодальных поражений, вовлечение в процесс селезенки также было рассмотрено в данном исследовании, несмотря на то, что фактически поражение селезенки не относится к экстранодальным поражениям при лимфомах.

Материал и методы

В Центре позитронно-эмиссионной томографии на базе Челябинского окружного клинического онкологического диспансера было проведено исследование, в которое были включены 316 пациентов с гистологически верифицированными лимфомами. ПЭТ-КТ исследования проводились на аппаратах Biograph 40 и Biograph 64, производства фирмы Siemens. Перед исследованием пациентам рекомендовалось в течение 3 дней исключить из диеты газообразующие продукты, вечером накануне исследования – легкий ужин и очистительная клизма. Для подготовки желудочно-кишечного тракта к исследованию пациенты принимали внутрь воду в объеме 1500 мл, полностью исключался прием пищи за 6 ч до проведения ПЭТ-КТ.

Пациентам внутривенно вводилась фтордезоксиглюкоза, меченная 18F, в объемах, обладающих активностью 309–580 МБк. Через 60–120 мин после введения радиофармпрепарата проводилось ПЭТ-КТ исследование в режиме WholeBody (от основания черепа до средней трети бедер), которому предшествовала мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным многофазным болюсным контрастным усилением йодсодержащими неионными мономерными рентгеноконтрастными препаратами, за исключением пациентов с противопоказаниями к введению контраста. С целью ста-дирования заболевания исследование проведено 67 % пациентам, для оценки динамики после лечения – 33 % больным.

Результаты исследования

Лимфома Ходжкина (ЛХ) была верифицирована у 159 (50,4 %) пациентов, неходжкинская лимфома (НХЛ) – у 155 (49 %), сочетание ЛХ и НХЛ – у 2 (0,6 %) больных. По результатам проведенных исследований у 58 (17,2 %) пациентов метаболически активного патологического процесса на момент исследования не было выявлено, что было характерно для индолентных форм НХЛ (n=16) и пациентов с полным метаболическим ответом на ранее проведенную терапию (n=42). Нодальные поражения были обнаружены в 96 (28,4 %) случаях, экстранодальные поражения – в 19 (5 %), сочетание экстранодальных и нодальных поражений – в 128 (38,6%) наблюдениях (таблица).

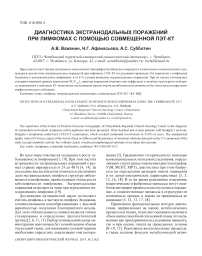

У 39 (12,3 %) пациентов обнаружены метаболически активные очаги без четко дифференцируемых или сомнительных сопутствующих структурных изменений: в костях (54,8 % от выявленных поражений костей), мягких тканях (42,8 %), печени (15,4 %), селезенке (31,4 %) (рис. 1). Метаболически активные очаги в костях свидетельствовали о поражении костного мозга, в том числе и при негативных результатах его биопсии, поскольку забор биопсийного материала, как правило, осуществлялся из стандартных зон (крылья подвздошных костей), а изменения при ПЭТ-КТ выявлялись в других участках скелета. У 20 (6,3 %) пациентов легочные проявления лимфомы не сопровождались изменениями метаболической активности в легких. Для дифференциального диа-

Рис. 1. ПЭТ-КТ-сканы. Поражение органов при лимфомах без четко выраженных или при сомнительных структурных изменениях.

Слева: пациент с лимфомой Ходжкина, незначительно увеличенная селезенка на МСКТ при совмещении изображения с ПЭТ показывает существенно повышенный уровень метаболической активности. Справа: пациент с лимфомой Ходжкина, в структурно не измененном теле левой подвздошной кости определяется очаг повышения метаболической активности

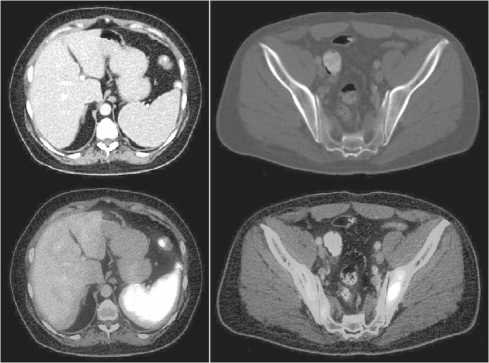

Рис. 2. ПЭТ-КТ-сканы. Пациент с неходжкинской лимфомой.

Полный метаболический ответ на проведенное лечение

гноза между легочными проявлениями лимфомы и воспалительными изменениями рекомендовалось проводить ПЭТ-КТ в динамике через 8–12 нед. Экстранодальные поражения при ПЭТ-КТ были выявлены почти у половины больных – 43,6 %. Чаще всего наблюдались легочные проявления лимфомы, поражение селезенки и плоских костей.

Таблица

Чàñтîтà вñтðåчàåмîñти эêñтðàнîдàльныõ пîðàжåниé пî дàнным ПЭÒ-ÊÒ

|

Локализация |

Процентное соотношение |

Соотношение ЛХ:НХЛ |

|

|

От пациентов с лимфомами |

От пациентов с экстранодальными поражениями |

||

|

Легкие (n=64) |

20,2 % |

40,7 % |

1,46:1 |

|

Селезенка (n=35) |

11 % |

22,3 % |

1,5:1 |

|

Плоские кости (n=35) |

11 % |

22,4 % |

1,9:1 |

|

Печень (n=15) |

4,7 % |

9,5 % |

1,5:1 |

|

ЖКТ и поджелудочная железа (n=17) |

4,4 % |

8,9 % |

1:4,6 |

|

Миндалины (n=13) |

4,1 % |

8,3 % |

1,6:1 |

|

Мягкие ткани (n=10) |

3,1 % |

6,4 % |

1:1,5 |

|

Почки (n=4) |

1,2 % |

2,5 % |

0:4 |

|

Трубчатые кости (n=4) |

1,2 % |

2,5 % |

1:3 |

|

Прочие (n=30) |

10,6 % |

21,6 % |

1:3,25 |

По результатам обследования тактика лечения изменена у 24 (7,6 %) пациентов. Из них у 9 был обнаружен рецидив или неизлеченность основного заболевания, у 15 пациентов изменена стадия, преимущественно за счет выявления поражения селезенки и очагов, не сопровождающихся структурными изменениями по КТ-картине.

Таким образом, ПЭТ-КТ имеет большую диагностическую значимость для оценки опухолевого ответа на проведенную терапию. Наиболее актуальным является проведение ПЭТ-КТ для поражений без структурных изменений, но с высокой метаболической активностью (в мягких тканях, желудочно-кишечном тракте), а также для процессов со структурными изменениями, которые медленно регрессируют в ответ на лечение (поражение костей) (рис. 2). За счет обнаружения экстранодальных поражений с помощью ПЭТ-КТ у 7,6 % пациентов была изменена тактика лечения.