Диагностика латентных форм почечной патологии по структуре твёрдой фазы мочи

Автор: Шатохина И.С., Шатохина С.Н., Шабалин В.Н.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 5 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В настоящее время хроническую болезнь почек называют «тихим убийцей», так как пациенты с развитием патологического процесса длительное время не испытывают болезненных ощущений. Современные функциональные и лабораторные методы диагностики также не позволяют определить ранние признаки этого заболевания, что способствует хронизации заболевания. Цель: выявить скрытые признаки патологии органов мочевой системы по структурам твёрдой фазы мочи пациента. Материалы и методы. Исследована моча 359 пациентов без признаков почечной патологии. Применён метод анализа твёрдофазных структур дегидратированной мочи (фаций) методом микроскопии в обычном и поляризованном свете. Обработка структур твёрдой фазы мочи струей пара кипящей воды вызывала их перекристаллизацию, что позволяло выявить скрытые маркеры почечной патологии. Результаты. Анализ структуры фаций нативной мочи (N-фаций) показал, что у всех обследованных пациентов они были полностью покрыты кристаллами солей, что соответствовало физиологическому состоянию организма. Обработка струёй пара N-фаций мочи выявил у 23 пациентов органические (неминерализованные) включения, а у 9 был обнаружен маркёр бактериурии. Исследование фаций мочи с белковым реактивом Lithos (LR-фации) показало, что белок Литос-реагента растворяет органические включения, и они перестают проявляться в LR-фациях. У 15 пациентов в краевой зоне LR-фаций мочи выявлены органо-минеральные микроагрегаты. После воздействия пара эти микроагрегаты исчезли у 7 пациентов, а у 8 сохранились. Из 9 пациентов, в N-фациях которых после обработки паром проявлялся маркер бактериурии, у 7 в LR-фациях мочи был выявлен маркер кандидоза. Выводы. Изучение структуры фаций мочи до и после их обработки струёй пара кипящей воды позволяет выявить скрытые формы почечной патологии: недостаточную фильтрационную способность почек, риск нефролитиаза, бактериальную и грибковую инфекции. Полученные данные позволяют обеспечить своевременную профилактику и лечение на ранних стадиях заболевания.

Фации мочи, микроагрегаты, маркеры мочекаменной болезни, бактериальная и грибковая инфекция

Короткий адрес: https://sciup.org/143179583

IDR: 143179583 | УДК: 616-074.-076(470.53-25) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2022.5.MORPH.1

Текст научной статьи Диагностика латентных форм почечной патологии по структуре твёрдой фазы мочи

УДК 616-074.-076(470.53-25)

В настоящее время хроническую болезнь почек (ХБП) называют «тихим убийцей», так как пациенты при развитии патологического процесса длительное время не испытывают никаких болезненных ощущений, что является одним из факторов хронизации заболевания. Используемый спектр функциональных и лабораторных методов диагностики также не позволяет выявить признаки, указывающие на риск развития ХБП на её ранних стадиях [1]. Распространённость ХБП высока и не уступает по этому показателю таким социально значимым заболеваниям, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность. Исследования, проведённые на разных континентах, в странах с разным этническим составом и экономическим развитием, выявили признаки ХБП у 12–18 % населения, а ХБП в наиболее неблагоприятных стадиях (3–5) – у 5,9–8,1 % [2]. ХБП вызывает длительную утрату трудоспособности и приводит к терминальной почечной недостаточно- сти с последующим летальным исходом [3, 4]. Особенность проблемы ХБП заключается в преобладании вторичных нефропатий, в связи с чем пациенты длительное время наблюдаются терапевтами, а не нефрологами. При этом случаи ХБП как вторичного заболевания практически не учитываются официальной статистикой [5, 6].

Несмотря на возможности современных методов лабораторных исследований, установить скрытые признаки патологии органов мочевой системы не удаётся [7–9]. Таким образом, следует признать, что существующие методы диагностики латентных форм хронической патологии почек недостаточно эффективны, что заставляет искать новые критерии оценки состояния органов мочевой системы.

Цель исследования: выявить скрытые признаки патологии органов мочевой системы по структурам твёрдой фазы мочи пациента.

Материалы и методы

Материалом для исследования явилась моча 359 пациентов (235 женщин и 124 мужчины в возрасте от 23 до 52 лет), состоявших на диспансерном учёте по поводу различных соматических заболеваний, не связанных с почечной патологией. Отклонения от референсных значений нормы в общем клиническом анализе мочи у них не установлены.

В качестве основного был использован метод клиновидной дегидратации биологических жидкостей – раздел технологии «Литос-система» (разрешение для практического применения технологии ФС № 2009/155 от 15.06.2009 г.), который построен на анализе твёрдофазных структур мочи [10]. Исследование проводилось в двух вариантах: нативная моча и моча с белковым Литос-реагентом (в соотношении моча:реагент – 4:1). Дегидратация капель мочи (объём 0,02 мл) осуществлялась на специальных тест-картах диагностического набора «Литос-система» (регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02488 от 29.04.2008) в стандартных условиях (температура 25 °С, относительная влажность 55–60 %, строгая неподвижность высыхающей капли) в течение 18–24 часов. В результате получали сухие плёнки – фации (от лат. facies – лицо), структура которых подвергалась исследованию с помощью микроскопа MZ12 (Leica Camera AG, Германия) в обычном и поляризованном свете. Исследовались два вида фаций: нативной мочи (N-фация) и мочи с белковым Литос-реагентом (LR-фация).

Дополнительным компонентом в методике являлось воздействие на фации мочи струей пара кипящей воды в течение 3–4 секунд на расстоянии

4–6 см от парогенератора. Через 5 минут после воздействия паром вновь исследовали структуру фации мочи.

Результаты

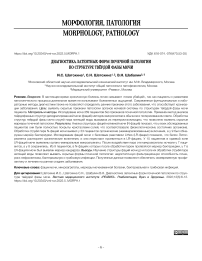

Анализ структуры N-фаций мочи показал, что у всех 359 обследованных пациентов поверхность фации была полностью покрыта кристаллами солей разной величины, формы и степени насыщенности (рис. 1, а), что соответствовало физиологическому состоянию организма. После обработки паром у 23 пациентов в N-фациях проявилась краевая аморфная зона с неминерализованными органическими включениями (рис. 1, b).

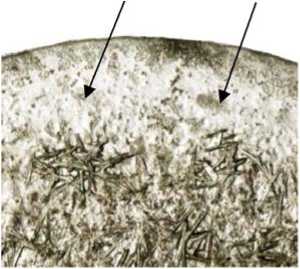

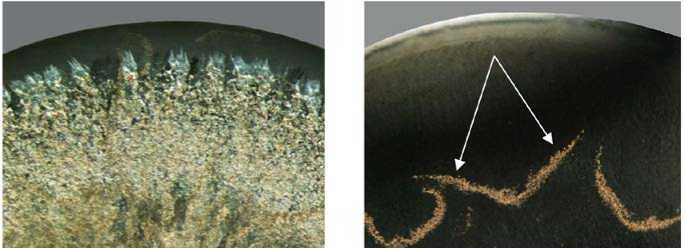

Кроме того, в N-фациях мочи 9 пациентов после обработки паром был выявлен маркёр бакте-риурии (рис. 2).

Следует отметить, что культуральный посев мочи у этих 9 пациентов, специально проведенный после наших исследований, во всех случаях показал отрицательный результат. Направленный сбор анамнеза у этих пациентов позволил установить, что у двух женщин в раннем детстве отмечался воспалительный процесс в органах мочевой системы, который был успешно вылечен, а у одной пациентки через 2 месяца после родов имел место приступ почечной колики. У остальных пациентов никаких сведений о почечной патологии не установлено.

а

b

Рисунок 1. Фрагменты N-фации мочи: а – до воздействия паром; b – тот же фрагмент после воздействия паром: неминерализованные включения (стрелки). Микроскопия в белом свете. Увеличение: а - х 50; b - х 80

Figure 1. Fragments of the N-facies of urine: a – before exposure to steam; b – the same fragment after exposure to steam: nonmineralized inclusions (arrows). Microscopy in white light. Magnification: a - х 50; b - х 80

а

b

Рисунок 2 . Фрагмент N-фации мочи пациентки С.: а – до воздействия паром; b – после воздействия паром: каскады параллельных линий серо-желтоватого цвета по краю периферической зоны - маркер бактериурии (стрелки). Увеличение х 80

Figure 2. Fragment of the N-facies urine of patient S.: a – before exposure to steam; b – after exposure to steam: cascades of parallel gray-yellowish lines along the edge of the peripheral zone - a marker of bacteriuria (arrows). Magnification х80

Исследование LR-фаций мочи 359 пациентов выявило в них существенные различия до и после обработки паром (табл. 1).

Так, в LR-фациях мочи 344 пациентов ни в одном случае, как до обработки паром, так и после обработки, неминерализованные органические элементы не определялись. Следует отметить, что собственные органические примеси, выявленные в N-фациях мочи 23 пациентов, были растворены при добавлении к моче белкового Литос-реагента, что создавало картину нормы в их LR-фациях.

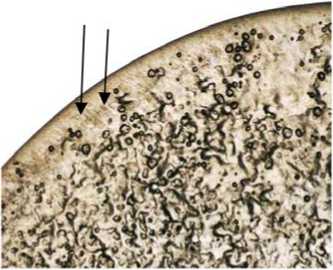

При добавлении к моче Литос-реагента в норме формировалась аморфная белковая зона (рис. 3, а). У 15 пациентов в LR-фациях мочи до обработки паром в белковой зоне определялись органо-минеральные микроагрегаты (рис. 3, b).

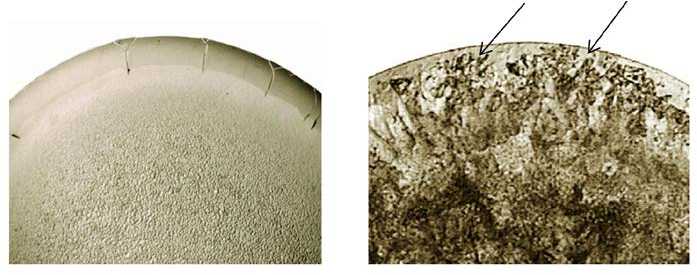

После обработки паром органо-минеральные микроагрегаты сохранились только в LR-фациях мочи 8 пациентов, а в LR-фациях мочи остальных 7 пациентов выявлялся маркёр кандидоза в виде фронта размножающихся клеток гриба Candida spp (рис. 4), ранее описанный нами как признак активной стадии кандидоза органов мочевой системы (контурный тип LR-фации мочи) [11].

Следует отметить, что 7 пациентов с признаками кандидоза в обработанных паром LR-фациях мочи входили в группу 9 пациентов с признаками бактериурии в N-фациях мочи после обработки паром. Можно полагать, что у 7 из 9 пациентов имело место латентное течение ассоциации бактериально-грибковой микрофлоры, а у остальных двоих – латентное течение бактериальной инфекции органов мочевой системы.

Таблица 1. Изменения типа фаций мочи после обработки паром

Table 1. Changes in the type of urine facies after steam treatment

|

Тип фаций |

Вид фаций |

|||

|

N-фации (n = 359) |

LR-фации (n = 359) |

|||

|

до обработки паром |

после обработки паром |

до обработки паром |

после обработки паром |

|

|

1. Норма |

359 (100 %) |

327 (91,1 %) |

344 (95,8 %) |

344 (95,8 %) |

|

2. С неминерализованными органическими включениями |

0 |

23 (6,4 %) |

0 |

0 |

|

3. С органо-минеральными микроагрегатами |

0 |

0 |

15 (4,2 %) |

8 (2,2 %) |

|

4. С маркерами уроинфекции |

0 |

9 (2,5 %)* |

0 |

7 (2,0 %)** |

Примечание: * – бактериурии; ** – кандидоза.

а

b

Рисунок 3 . Фрагменты LR-фаций мочи: а – отсутствие включений (норма); b – минерализованные микроагрегаты в краевой зоне (стрелки). Микроскопия в белом свете. Увеличение х 50

Figure 3. Fragments of LR-facies of urine: a – absence of inclusions (normal); b – mineralized microaggregates in the marginal zone (arrows). Microscopy in white light. Magnification х 50

Рисунок 4 . Фрагменты LR-фации мочи: а – до воздействия паром; b – тот же фрагмент после воздействия паром: контур размножающихся клеток гриба Candida spp. (стрелки). Микроскопия в поляризованном свете. Увеличение х 50

Figure 4. Fragments of the LR-facies of urine: a – before exposure to steam; b – the same fragment after exposure to steam: the contour of the multiplying cells of the fungus Candida spp. (arrows). Microscopy in polarized light. Magnification х 50

Обсуждение

Исследования N-фаций мочи 359 пациентов, не имеющих признаков патологии органов мочевой системы, показали у 23 пациентов присутствие неминерализованных органических микроагрегатов в периферической зоне N-фаций мочи после обработки их паром. Данный факт указывает на неудовлетворительную фильтрационную способность почек и низкую биоминерализационную активность организма в отношении продуктов метаболизма. Такое состояние, как правило, ассоциируется со снижением общей иммунологической реактивности организма и свидетельствует об аутоинтоксикации [11]. Появление неминерализованных органических включений не является специфическим признаком предрасположенности к хронической почечной патологии и может носить транзиторный характер. Данным пациентам целесообразно применение соответствующих комплексных программ по повышению иммунологической реактивности и устранению факторов, способствующих аутоинтоксикации.

Органо-минеральные микроагрегаты, выявленные в LR-фациях у 15 пациентов, являются маркёром мочекаменной болезни [12]. Обработка паром LR-фаций мочи этих пациентов разделила их на две подгруппы: 1) у 8 пациентов органо-минеральные микроагрегаты в краевой (белковой) зоне LR-фаций мочи не исчезли после обработки паром (перекристаллизации) – это указывало на прочные химические связи между органическими и солевыми компонентами микроагрегатов и свидетельствовало об активности процесса камнеобразования в почках; 2) у 7 пациентов химические связи между органо- минеральными компонентами микроагрегатов оказались слабыми – перекристаллизация вызвала их распад. Слабые органо-минеральные связи свидетельствуют о низкой активности мочекаменной болезни. Значение данной ситуации может иметь двоякое толкование. С одной стороны, биоминерализация органического детрита блокирует его токсические свойства, с другой – является патогенетическим фактором мочекаменной болезни, который при нарушении уродинамики вызывает образование конкремента в лоханке почки. Следовательно, мониторинг пациентов этой группы должен быть направлен на установление баланса между тремя факторами: уровнем выброса в мочу метаболитов, активностью биоминерализации и эффективностью уродинамики.

Особого внимания заслуживают пациенты с маркёрами уроинфекции в N-фациях мочи (9 человек). До обработки N-фаций паром данные маркёры не выявлялись – были скрыты общим солевым покровом. Обработка паром сбрасывала солевой компонент с маркёра бактериурии, и он чётко проявлялся в виде специфических полос органического материала. В LR-фациях мочи этих пациентов никаких включений обнаружено не было – результат маскировки данного маркёра (органическое образование) белками Литос-реагента. Однако после обработки LR-фаций мочи паром у 7 пациентов этой группы был обнаружен маркёр грибковой инвазии – результат роста гриба в белковой среде Литос-реагента. Таким образом, было установлено, что у 7 из 9 пациентов в органах мочевой системы имела место латентная форма бактериально-грибковой инфекции.

Заключение

Проведенные исследования показали, что технология «Литос-Система» с применением способа обработки фаций паром даёт возможность диагностировать скрытые формы почечной патологии:

-

- выявление в LR-фациях мочи органических (неминерализованных) включений указывает на недостаточную фильтрационную способность почек (по-видимому, при усиленном катаболизме), что позволяет проникать из крови в мочу органическим компонентам; персистенция этих компонентов в моче свидетельствует о хронической эндогенной интоксикации;

-

- присутствие после обработки паром органоминеральных агрегатов в LR-фациях мочи характеризует высокую степень защитной биоминерализации продуктов катаболизма, однако при нарушении уродинамики это может приводить к образованию почечного камня (мониторинг данной группы пациентов должен обеспечить подбор пищевого, водного и медикаментозного режимов с целью обеспечения баланса между выбросом в мочу метаболитов, их активной биоминерализацией и эффективной уродинамикой);

-

- выявление в фациях мочи бактериальной и смешанной бактериально-грибковой инфекции указывает на латентную форму хронического пиелонефрита и требует соответствующего лечения.

Список литературы Диагностика латентных форм почечной патологии по структуре твёрдой фазы мочи

- Nahas A., Bello A. Chronic kidney disease: the global challenge. Lancet. 2005;365:331 -40.

- Швецов М.Ю. Хроническая болезнь почек как общемедицинская проблема: современные принципы нефропрофилактики и нефропротективной терапии. Consilium medicum. 2014;16(7):51-64. [Shvetsov M.U. Chronic kidney disease as a general medical problem: modern principles of nephro-prophylaxis and nephroprotective therapy. Consilium medicum. 2014;16(7):51-64. (In Russ)].

- Шилов Е.М., Фомин В.В., Швецов МЮ. Хроническая болезнь почек. Терапевтический архив. 2007;79(6):75-8. [Shilov E.M., Fomin V.V., Shvetsov M.U. Chronic kidney disease. Therapeutic archive. 2007;79(6):75-8. (In Russ)].

- Строков А.Г., Гуревич К.Я., Ильин А.П. и др. Лечение пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии (ХПБ 5) методами гемодиализа и гемодиафильтрации. Клинические рекомендации. Нефрология. 2017;21(3):92-111. [Strokov A.G., Gurevich K.Y.A., Ilyin A..P, etc. Treatment of patients with stage 5 chronic kidney disease (CKD 5) by hemodialysis and hemodiafiltration. Clinical recommendations. Nephrology. 2017;21(3):92-111. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2017-3-92-111

- Смирнов А.В., Добронравов В.А., Каюков И.Г. и др. Эпидемиология и социально-экономические аспекты хронической болезни почек. Нефрология. 2006;10(1):7-13. [Smirnov A.V., Dobronravov V.A., Kayukov I.G. et al . Epidemiology and socio-economic aspects of chronic kidney disease. Nephrology. 2006;10(1):7-13. (In Russ)]. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2006-10-1-7-13

- Couser W.G., Remuzzi G., Mendis S., Tonelli M. The contribution of chronic kidney disease to the global burden of major noncom-municable diseases. Kidney Int Nature Publishing Group. 2011;80(12):1258-70.

- Fogazzi G.B. Urinary sediment: still an important diagnostic tool. Clin Chem Lab Med. 2015;53(2):1451. https://doi.org/10.1515/cclm-2015-0898

- Cavanaugh C., Perazella M.A. Urine Sediment Examination in the Diagnosis and Management of Kidney Disease: Core Curriculum 2019. American Journal of Kidney Diseases. 2019;73(2):258-272.

- Дасаева Л.А. Трудности в диагностике хронического пиелонефрита. Альманах клинической медицины. 2013;29:75-79. [Dasaeva L.A. Difficulties in the diagnosis of chronic pyelonephritis. Almanac of Clinical Medicine. 2013;29:75-79. (In Russ)].

- Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Функциональная морфология неклеточных тканей человека. М., 2019;49-55. [Shabalin V.N., Shatokhina S. N. Functional morphology of non-cellular human tissues. Moscow, 2019;49-55. (In Russ)].

- Шатохина С.Н., Шабалин В.Н. Атлас структур неклеточных тканей человека в норме и патологии: в 3 томах. Том I. Морфологические структуры мочи. М.-Тверь, 2011;115-120, 58-79. [Shatokhina S.N., Shabalin V.N. Atlas of structures of non-cellular human tissues in norm and pathology: in 3 volumes. Volume I. Morphological structures of urine. Moscow-Tver, 2011;115-120, 58-79. (In Russ)].

- Шатохина С.Н., Уварова Д.С., Шабалин В.Н. Новые представления о течении нефролитиаза. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2018;62(4):273-276. [Shatokhina S.N., Uvarova D.S., Shabalin V.N. New ideas about the course of nephrolithiasis. Institute of general pathology and pathophysiology. 2018;62(4):273-276. (In Russ)]. https://doi.org/10.25557/0031-2991.2018.04.273-276