Диагностика миокарда in situ: возможности оптической биопсии

Автор: Сергеева Евгения Андреевна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.31, 2016 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально апробирован метод лазерной индуцированной флуоресценции на предмет его способности к отражению состояния изолированного сердца крысы после глобальной ишемии и реперфузии. При помощи прибора ЛАКК-М зарегистрированы общеинтегральные сигналы флуоресценции. Отмечено, что пик поглощения индуцированного излучения и интенсивность флуоресценции на реперфузии достоверно ниже, что говорит о меньшей степени, скорости поглощения и отражения излучения. Данные характеристики говорят о сдвиге соотношения НАД+/НАДН в левую сторону, что является одним из ключевых процессов при ишемических и реперфузионных повреждениях. Метод лазерной индуцированной флуоресценции достаточно чувствителен к изменению данного соотношения, позволяет фиксировать жизнеспособность миокарда в режиме online и может явиться перспективным кандидатом диагностики состояния миокарда in situ.

Изолированное сердце, кардиоплегический арест, ишемия и реперфузия, лазерная индуцированная флуоресценция

Короткий адрес: https://sciup.org/14920090

IDR: 14920090 | УДК: 616.127-005-089.811-092.4

Текст научной статьи Диагностика миокарда in situ: возможности оптической биопсии

Согласно докладам ВОЗ, в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности населения развитых стран мира лидируют болезни системы кровообращения. Из их числа наиболее распространенной патологией является ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1–5]. Классические и новейшие медикаментозные схемы лечения в ряде случаев уступают по эффективности оперативному лечению – хирургической реваскуляризации, в частности аортокоронарному шунтированию (АКШ) [6]. Несмотря на постоянное усовершенствование оперативных методов лечения в большинстве случаев АКШ проводится в условиях искусственного кровообращения (ИК) [7]. Наиболее ожидаемым ответом на гипоксию в условиях кардиоплегического ареста и ИК является “оглушение” миокарда (станнинг) [8]. Данное состояние как следствие реперфузионного синдрома является обратимым при условии проведения своевременных защитных мероприятий, направленных на восстановление функционирования миокарда. Современный мониторинг состояния сердечной мышцы при оперативных вмешательствах представлен следующими методами: определением маркеров повреждения миокарда из системного и коронарного кровото- ков, рН-метрией миокарда, термометрией миокарда, электрокардиограммой и прочими. Но все эти методы имеют ряд общих недостатков: дискретность и изолированность точек анализа, длительность получения результатов, низкая чувствительность и специфичность. В свою очередь методы оптической биопсии способны выступить в качестве перспективной основы мониторинга, обладая следующими преимуществами: высокой чувствительностью и специфичностью в оценке активности и баланса ферментов дыхательного цикла. Все это в совокупности позволит отслеживать ишемические и реперфузионные изменения миокарда, провести адекватные восстанови-тельные/защитные мероприятия и проверить их эффективность в режиме online [9–11].

Цель исследования: апробировать метод лазерно-индуцированной флуоресценции в экспериментах на изолированных сердцах крыс в условиях глобальной ишемии и реперфузии и кардиоплегического ареста.

Материал и методы

Эксперименты проведены на половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 300±50 г (n=7). Содержание, кормление, уход и выведение с последующей утили- зацией лабораторных животных проводили в соответствии с правилами Европейской конвенции (Страсбург, 1986). Препарат изолированного сердца (ex vivo) был приготовлен по одному из классических подходов – методике Langendorff с использованием оксигенированного перфузионного раствора Кребса–Хензеляйта.

Протокол перфузии изолированных сердец (n=7): 20 мин перфузия; 8 мин гипоперфузия (20 мл/ч) охлажденным (4 ° С) кардиоплегическим раствором (“Кустодиол”, Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ, Германия); 240-минутная глобальная кардиоплегическая ишемия; 30-минутная реперфузия.

Регистрация динамики флуоресценции одного из основных участников окислительного метаболизма нико-тинамидадениндинуклеотида (НАДН) осуществлена на комплексе многофункциональной лазерной диагностики “ЛАКК-М”, НПП “Лазма” (Россия).

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы STATISTICA 10.0. Достоверность различий определяли с помощью непараметрического W критерия Уилкоксона. Уровень статистической значимости учитывался при р<0,05.

Результаты и обсуждение

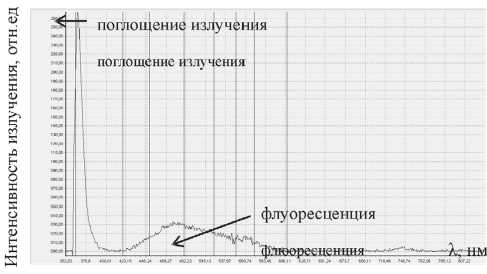

Через оптоволоконный зонд возбуждающее излучение длиной волны 365 нм поглощалось тканью миокарда. Cпектроанализатор обратно принимал рассеянное флуоресцентное излучение. Общеинтегральный сигнал флуоресценции ткани отражен в виде графиков зависимости интенсивности испускаемого излучения (отн. ед.) от его длины волны (л, нм). Наглядность графиков online

Рис. 1. Контрольный спектральный график

Рис. 2. Опытный спектральный график

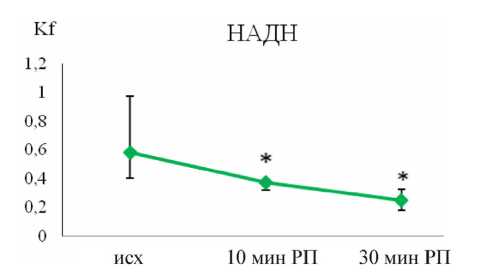

Рис. 3. Динамика флюоресценции НАДН. *р<0,05 относительно исходных значений позволила установить следующее: рост поглощения возбуждающего излучения доходит до определенного пика в зависимости от экспериментального этапа. Типичные спектральные графики экспериментальных отрезков времени изображены на рисунках 1, 2. Из сравнительного анализа данных графиков можно отметить, что опытный график отражает более низкую степень и скорость накачки (поглощения энергии) по сравнению с контролем. При статистическом анализе максимальных точек интенсивности поглощения индуцированного излучения – М (25%; 75%) – выявлено достоверное отличие (р=0,002) между контрольной 120 (70; 140) и опытной 260 (210; 270) группами.

Общеинтегральный сигнал флуоресценции включает некоторые эндогенные флуорофоры: коллаген, эластин, кератин, НАДН, флавины и порфирины [9]. Прицелом для слежения за редокс-статусом миокарда явился кофермент дыхательной цепи-НАДН, являющийся максимально подходящим флюорофором.

Для исследования динамики флуоресценции кофермента было выделено 3 временных точки: исходная (исх., время адаптационной перфузии изолированного сердца), 10 и 30 мин реперфузионного периода (РП). По интегративным кривым поглощения и излучения энергии программным обеспечением ЛАКК-М автоматически рассчитывались коэффициенты флуоресценции (Kf) для НАДН. Вследствие анализа полученных результатов, отраженных на графике (рис. 3), можно отметить, что интенсивность Ф достоверно снижается в РП по сравнению с исходной точкой. Данный характер Ф свидетельствует о меньшем количестве НАД+, который восстановился до НАДН в условиях реперфузии после 240-минутного кардиоплегического ареста. Нарушение внутриклеточного окислительно-восстановительного баланса является естественным процессом при ишемии и реперфузии. Данные события в полной мере отобразились при использовании метода лазерно-индуцированной флуоресценции, что говорит об избирательной чувствительности метода.

Выводы

Оптическая биопсия имеет перспективные диагностические возможности: в реальном масштабе времени при малоинвазивном воздействии на ткань возможно исследовать метаболические превращения. Метод лазер- но-индуцированной флуоресценции оказался эффективным инструментом в отношении изучения патологических изменений в миокарде в условиях ишемии и реперфузии.

Средства на проведение исследования были получены по программе УМНИК из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Исследование выполнено в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении “Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний”.

Список литературы Диагностика миокарда in situ: возможности оптической биопсии

- Шальнова С.А., Деев А.Д. Ишемическая болезнь сердца в России: распространенность и лечение (по данным клинико-эпидемиологических исследований)//Тер. архив. -2011. -№ 1. -С. 7-12.

- Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Демографические тенденции в Российской Федерации: вклад болезней системы кровообращения//Кардиоваскулярная терапия и профил. -2012. -№ 1. -С. 5-10.

- Kristensen S.D., Laut K.G., Fajadet J., Kaifoszova Z. et al. Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction 2010/2011: current status in 37 ESC countries//Eur. Heart J. -2014. -Vol. 35. -Р. 1957-1970.

- Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия -2014; Болезни и аномалии системы кровообращения/Л.А. Бокерия, Р.Г. Гудкова. -М.: НЦССХ им. А.И. Бакулева РАМН, 2015. -226 с.

- Караськов А.М., Юргель Е.Н., Каменская О.В. и др. Особенности микроциркуляторного кровотока камер сердца до и после операции у пациентов с аортальным стенозом в сочетании с ишемической болезнью сердца//Комплексные пробл. серд.-сосуд. заболеваний. -2012. -№ 2. -С. 17-21.

- Ардашев В.Н. Возможности объективизации результатов реабилитации больных ИБС после операции аортокоронарного шунтирования//Клин. мед. -1998. -№ 10. -С. 23-26.

- Аверина Т.Б. Искусственное кровообращение//Анн. хир. -2013. -№ 2. -С. 5-12.

- Сайфутдинов Р.Г., Мухаметшина Г.А., Галлямов Н.В. Новые ишемические синдромы: ишемическое прекондиционирование, станнинг и гибернация//Практ. мед. -2006. -№ 16. -С. 12-14.

- Popov A.Y., Salmin V.V., Fursov A.A. et al. Automated laser spectrofluorimeter for monitoring of myocardial metabolism//Proceedings of SPIE. -2006. -P. 6284: 6284J.

- Тучин В.В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях. -Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1998. -302 с.

- Козинцев В.И., Белов М.Л., Городничев В.А., Федотов Ю.В. Основы количественного лазерного анализа. -М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. -352 с.