Диагностика нарушений почечной гемодинамики у детей и подростков с хроническим запором, энкопрезом и их коррекция

Автор: Малых Андрей Львович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Урология

Статья в выпуске: 4 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного обследования 90 детей и подростков в возрасте 14-17 с проблемами хронического запора, недержания мочи и кала. УЗИ скрининг показал различную патологию в функциональном состоянии артериальных почечных сосудов. Перспективным немедикаментозным методом лечения дисфункций мочевого пузыря и толстой кишки является метод биологической обратной связи (БОС - терапия). Наибольшая эффективность метода отмечается при лечении сочетания энкопреза и энуреза. Целью настоящего исследования являлось изучение возможностей диагностики нарушений почечной гемодинамики с помощью ультразвука. В протокол обследования были включены УЗИ мочевой системы, урофлоуметрия, элек- тромиография. Изучение функционального состояния мышц передней брюшной стенки и мышц тазового дна проводилось на аппарате «Миомед - 938». Все пациенты получали комплексную терапию, в основе которой был использован БОС - метод.

Метод обратной связи, хронический запор, энкопрез, показатель сосудистого сопротивления, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/14916989

IDR: 14916989

Текст научной статьи Диагностика нарушений почечной гемодинамики у детей и подростков с хроническим запором, энкопрезом и их коррекция

Хронический запор является одной из актуальных проблем детской гастроэнтерологии. По данным социологического опроса, проведенного Американской ассоциацией гастроэнтерологов, до 30% опрошенных родителей отмечают наличие или склонность детей к запорам [1]. Однако данная патология редко протекает только с изолированными нарушениями резервуарно-эвакуаторной функциями толстой кишки (ТК). По данным литературы, у детей в 45-50% случаев наблюдается сочетанное присоединение патологии мочевого пузыря (МП) и других висцеральных органов [2, 3]. Результаты эпидемиологических и экспертных исследований распространенности сочетанных нарушений функций тазовых органов свидетельствуют о том, что у 12% детей школьного возраста имеются различные дисфункции органов малого таза [2].

Сложное анатомическое строение и физиологические особенности сигмовидной и прямой кишки, мочевыводящей системы, их тесная взаимосвязь, обусловленная общей иннервацией, кровоснабжением, сопряженным расположением в малом тазу, являются основными причинами высокой распространенности функциональной и органической сочетанной патологии в этих органах, что при патологии спинного мозга и позвоночника у 32% детей осложняется сочетанным поражением соматического и автономного отдела нервной системы на сегментарном уровне [2].

Часто длительно протекающий хронический запор осложняется присоединением недержания кала и мочи, что приводит к инвалидности ребенка, изменению его психики, внутрисемейным конфликтам, а соответственно – к резкому снижению качества жизни [3].

Формирующая патология в ТК вызывает многочисленные функциональные изменения в сопряженно расположенных органах: в почках, МП, системе кровоснабжения, которые позволяют судить о гемодинамике нарушений в почечных сосудах и степени гипоксического процесса в тазовых органах, что крайне важно для коррекции выявленных изменений, объективизации процесса лечения и реабилитации [4].

Целью настоящего исследования являлось изучение нарушений почечной гемодинамики и разработка немедикаментозных методов их коррекции.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением на базе детского хирургического отделения «ОДКБ» г.Ульяновска находились 90 детей в возрасте от 5 до 17 лет (52 мальчика и 38 девочек). Средний возраст детей составил 10,5±2,7 года. Всем детям проведено комплексное нефропроктологиче-ское обследование, включавшее в себя детальный анализ клинико-анамнестистических данных, эккре-торную урографию, колонопроктодефекографию, урофлоуметрию, ЭЭГ, компьютерную томографию (по показаниям). Дети были разделены на две группы. В первую вошли 65 пациентов с сочетанием хронического запора и энкопреза, фон их заболевания составил 4,8±2,3 года. Во вторую – 25 детей с энурезом и хроническим запором, продолжительность заболевания – 5,9±2,7 года. Контрольную группу составили 17 детей с отсутствием патологии МП и ТК.

Ультразвуковое исследование мочевой системы проводилось на сканере «Aloкa-5500SV» (Япония), снабженным допплерометрическим блоком пульсовой волны. Триплексное сканирование выполнялось с применением допплерометрии на уровне магистральной почечной артерии, междолевой, сегментарной и дуговых артерий. При цветном и энергетическом допплеровском картировании производилась оценка сосудистого русла, его геометрия, траектория и ход сосудов. В энергетических картограммах оценивалось наличие участков гипо- и гиперваскуляризации. Для количе-

ственной характеристики ренальной гемодинамики использовались индексы периферического сосудистого сопротивления RI (индекс резистентности), PI (пульсационный индекс), S/D (систоло-диастолическое соотношение) и скоростной показатель кровотока Vср (средняя скорость кровотока, см/сек.) ср.

Изучение состояния мышечного аппарата тазового дна и передней брюшной стенки, уровня вну-триректального давления производили на физиотерапевтическом комплексе «Myomed-932» («Enraf Nonius», Нидерланды) – это универсальный прибор для выполнения различных лечебно-диагностических процедур с использованием биологической обратной связи (БОС) по переменному току (электромиография), по внутриректальному и внутривагинальному давлению, электродиагностики и электротерапии.

Для исследования электрогенеза мышц тазового дна и передней брюшной стенки использовались два вида ЭМГ-электродов: накожные и ректальные. Одновременная регистрация накожными электродами суммарного кожного мышечного потенциала позволяла дифференцировать их сокращения и избежать повышения внутрибрюшного и внутриректального давления при выполнении специальных упражнений.

Всем детям независимо от типа дисфункции ТК и МП проводилась дифференцированная, комплексная терапия, которая включала сеансы БОС. Их количество составило от 5 до 15, в зависимости от тяжести заболевания. Сеансы проводились через день, длительностью 40 минут.

Кроме того, 48 (52%) детей получали медикаментозную терапию ноотропами и витаминами группы А и Е, 82 (91%) – иглорефлексотерапию и 16 (17,7%) – сеансы гипербарической оксигенации (ГБО). Патогенетическим обоснованием назначения комплексной терапии являлось тяжелое течение хронического запора (более 2-х лет), сочетанное поражение ТК и МП, висцеральных органов, что требовало дифференцированного, индивидуального подхода к лечению заболевания в зависимости от типа дисфункции, состояния ренальной гемодинамики, тяжести патологии.

Результаты исследования. Анализ анамнестических данных позволил установить высокую выявляе-мость перинатальной патологии у детей с хроническим запором и энкопрезом. У 26 (28,8%) обследованных отмечалось перинатальное поражение ЦНС, задержка физиологического и психического развития – у 10 (11%) детей, отягощенный акушерский анамнез – у 45 (50%) пациентов. Указанные факторы привели в дальнейшем к формированию различной патологии нервной системы, которая проявилась у 12 (13%) детей астеноневротическим синдромом, у 8 (8,8%) – синдромом гиперактивного ребенка с дефицитом внимания, у 5 (5,5%) – неврозом навязчивых движений.

У 65 (72,2%) детей заболевание началось в первые 3 года жизни, в том числе у 24 (26,6%) до 1 года, и проявлялось различными вариантами хронического колоностаза, к которому через 3,8±2,4 года присоединилось недержание кала. У 25 (27,3%) детей с патологией ТК были выявлены различные расстройства мочеиспускания, среди которых преобладали поллакурия (35%), императивные позывы (27%), ночное недержание мочи (87%), дневной энурез (7%), различное сочетание данных симптомов отмечалось у 15 (46,8%) пациентов. При выборочном комплексном уродинамическом обследовании у 28 детей было диагностировано преобладание гиперактивного МП у 17 (54,8%) пациентов.

Анализ почечной гемодинамики проводился по 2 группам: у детей с сочетанием хронического запора, энкопреза и у пациентов с расстройствами мочеиспускания и хроническим запором (табл.1).

Анализ допплерографических показателей артериального русла левой почки показал различное состояние сосудов пациентов 1 и 2 группы. У детей с сочетанием патологии ТК и МП отмечались осо- бенности состояния почечной гемодинамики, что проявилось снижением индексов периферического сопротивления во всех почечных сосудах по сравнению с группой здоровых пациентов и имевших патологию только ТК (p<0,05). Причем физиологических колебаний данных показателей в почечных сосудах различного колибра нами установлено не было, что характерно для здоровых детей [4].

В режиме цветного допплеровского картирования сосудистый рисунок прослеживался до капсулы органа, форма допплеровских кривых была близкая к норме у 63% детей 1 группы и 44,5% пациентов с патологией ТК и МП. Состояние ренальной гемодинамики в правой почке имело некоторые особенности (табл.2).

Анализ гемодинамики в правой почке у детей 2 группы также показал снижение всех показателей периферического сопротивления по сравнению с группой здоровых детей в 3 магистральных сосудах, а в дуговой артерии, наоборот, отмечалось превышение на RI 16,5%, что указывает на состояние дизрегуля-ции сосудистого тонуса в этих артериях.

Основные показатели и особенности различных типов дисфункции, включая электромиографию мышц тазового дна и уровня внутриректального давления, уже описаны [5]. Однако без показателя времени сознательного удержания максимального мышечного сокращения получить информацию о реальных функциональных возможностях мышц и степени их тренированности не представляется возможным. Сама процедура для пациента несложна, неинвазивна и безопасна. После наложения кожных ЭМТ-электродов на исследуемую группу мышц ребенок делает максимально возможное для него мышечное сокращение, стараясь как можно дольше его сохранить. Затем на дисплее аппарата «Myomed-932» отображается необходимый показатель (табл. 3).

Обсуждение. Комплексное проктологическое обследование позволило выделить 4 основных варианта дисфункции ТК у детей 1 и 2 групп. У пациентов с хроническим запором и энкопрезом преимущественно выявлялся гиперрефлекторный тип – у 34 (52,3%) пациентов, гиперрефлекторный – у 17 (26,1%) детей, асимметричный – у 10 (15,3%), а норморефлекторный – у 4 (6%) обследованных.

Таблица 1

Показатели почечной гемодинамики на различных уровнях артериального русла левой почки у детей и подростков

|

Группа |

Показатели |

Магистральная почечная артерия |

Сегментарная артерия |

Междолевая артерия |

Дуговая артерия |

|

RI |

0,65±0,008 |

0,634±0,012 |

0,623±0,009 |

0,65±0,007 |

|

|

Дети с хроническим запором |

PI |

1,17±0,06 |

1,03±0,03 |

0,909±0,03 |

1,13±0,02 |

|

и энкопрезом (n=65) |

Vср.(см/сек) |

62,4±8,73 |

43,74±9,62 |

20,24±3,87 |

73,5±2,84* |

|

S/D |

2,94±0,05 |

255±0,04 |

2,72±0,03 |

3,03±0,02* |

|

|

RI |

0,575±0,007* |

0,526±0,01* |

0,583±0,009* |

0,574±0,012* |

|

|

Дети с хрониче- |

PI |

0,96±0,03* |

0,834±0,05* |

0,903±0,03* |

0,893±0,04* |

|

ским запором и энурезом (n=25) |

Vср.(см/сек) |

52,54±6,82 |

44,36±5,38 |

19,63±3,68* |

12,74±2,83* |

|

S/D |

2,27±0,04 |

2,08±0,03 |

2,31±0,04 |

2,38±0,02 |

|

|

RI |

0,648±0,01 |

0,628±0,02 |

0,619±0,01 |

0,602±0,02 |

|

|

Контрольная |

PI |

1,26±0,04 |

1,15±0,03 |

1,06±0,04 |

1,03±0,03 |

|

группа (n=17) |

Vср.(см/сек) |

56,73±9,85 |

46,52±6,75 |

38,36±5,76 |

18,96±4,83 |

|

S/D |

2,78±,03 |

2,65±0,04 |

2,29±,03 |

2,17±0,04 |

П р и м еч а н и е : результаты представлены в виде средних значений ± - стандартная ошибка; *- статистически значимое отличие (р<0,05) по сравнению с контрольной группой

Таблица 2

Показатели почечной гемодинамики на различных уровнях артериального русла правой почки у детей и подростков

|

Группа |

Показатели |

Магистральная почечная артерия |

Сегментарная артерия |

Междолевая артерия |

Дуговая артерия |

|

Дети с хрониче- |

RI |

0,64±0,02* |

0,619±0,012* |

0,642±0,008* |

0,662±0,008* |

|

ским запором и энкопрезом |

PI |

1,12±0,028 |

1,05±0,03 |

1,03±0,023 |

1,154±0,03 |

|

(n=65) |

Vср.(см/сек) |

50,18±12,37 |

33,24±9,27 |

24,38±4,27 |

20,63±2,87 |

|

S/D |

2,59±0,03 |

2,85±0,01 |

2,86±0,02 |

3,01±0,015 |

|

|

Дети с хрониче- |

RI |

0,587±0,01** |

0,516±0,02** |

0,583±0,02** |

0,704±0,02 |

|

ским запором и энурезом (n=25) |

PI |

0,906±0,02 |

0,846±0,015 |

0,784±0,04 |

7,36±0,03 |

|

Vср.(см/сек) |

60,8±9,64 |

34,6±5,83 |

27,6±4,37 |

17,1±2,34 |

|

|

S/D |

2,38±0,01 |

1,88±0,04 |

2,01±0,03 |

2,06±0,01 |

|

|

Контрольная |

RI |

0,617±0,02 |

0,634±0,009 |

0,616±0,02 |

0,604±0,01 |

|

группа (n=17) |

PI |

1,18±0,03 |

1,26±0,02 |

1,03±0,03 |

1,09±0,02 |

|

Vср.(см/сек) |

53,4±7,54 |

42,4±8,75 |

35,8±4,92 |

21,8±4,64 |

|

|

S/D |

2,84±0,03 |

2,58±0,03 |

2,36±0,3 |

2,31±0,03 |

П р и м еч а н и е : * – статистически значимое отличие (р<0,05) по сравнению со здоровыми детьми (контрольной группой), ** – между пациентами 1 и 2 групп.

Таблица 3

Показатели функциональных возможностей пациентов с патологией ТК и МП, по данным электромиографии

|

Группа |

Uмакс (мкВ) |

Тмакс (сек) |

||||

|

До лечения |

После лечения |

Через 12-16 мес. |

До лечения |

После лечения |

Через 12-16 мес. |

|

|

Пациенты с сочетанием хронического запора и энко-преза (n=45) |

81±16,74* |

118,1±14,86 |

96,8±10,73 |

6,3±1,83* |

12,1±3,73 |

10,8±2,84 |

|

Пациенты с сочетанием хронического запора и энуреза (n=17) |

64,3±9,3* |

96,3±10,72 |

94,5±14,63 |

5,83±2,64* |

14,26±3,82 |

16,8±4,75 |

П р и м еч а н и е : Uмакс – суммарный максимальный кожный потенциал мышц тазового дна; Тмакс – время удержания максимального мышечного сокращения во время сеанса БОС; * - статистически значимое отклонение (р<0,05) между показателями до и после лечения

У пациентов с сочетанием хронического запора и различных расстройств мочеиспускания состояние мышечного аппарата тазового дна и передней брюшной стенки было иное: гиперрефлекторный тип дисфункции ТК был выявлен у 14 (56%) обследованных, норморефлекторный – у 7 (23%), гипорефлекторный – у 4 (16%) детей. Причем сравнительные данные электромиографии и урофлоуметрии указывали на разнонаправленный тонус МП и прямой кишки. Совпадение типа дисфункций этих органов мы выявили лишь у 11 (44%) обследованных детей.

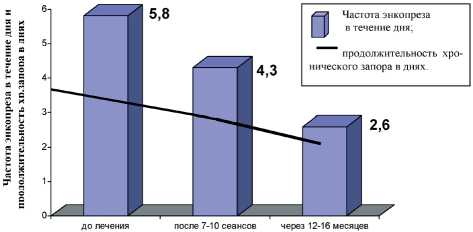

Терапия хронических расстройств кало- и мочевыделения с помощью методов БОС достоверно улучшает функциональные возможности мышечного аппарата пациента. БОС – простой и хорошо переносимый метод лечения у детей, позволяющий достоверно уменьшить частоту дневного энкопреза, продолжительность хронического запора (см. рисунок).

Оценка эффективности БОС терапии в катамнезе у детей с хроническим запором и энкопрезом

Однако максимальная эффективность БОС-терапии отмечалась только у детей с 7-8 летнего возраста, когда ребенок может сознательно регулировать тонус и направление (сокращение) определенной группы мышц. Это обстоятельство является единственным ограничением широкого применения БОС-терапии у детей до 5 лет, когда проблема запора крайне актуальна и затруднительна для ребенка и родителей.

Целью БОС - занятий являлось повышение времени сознательного удержания максимального усилия, миотренинг мышц тазового дна и передней брюшной стенки.

Длительное течение процесса дисфункции МП и ТК у 75% пациентов протекает с изменением основного обмена, уменьшением количества и размеров митохондрий в кластере, что требует противорецидивных курсов лечения в течение 2-3 лет и назначения метаболической терапии [6].

Нами выявлена корреляция между размерами прямой кишки и показателями сосудистого сопротивления, средней скоростью у детей с сочетанной патологией МП и ТК. Максимально выраженные из- менения при их оценке определялись на уровне сегментарной и междолевой артерий (r = 0,38; r = 0,52, соответственно).

Таким образом, при анализе гемодинамики почечных артерий у детей с хроническим запором и энурезом обнаружено снижение индексов периферического сопротивления в сегментарных артериях в 1,2 раза, в междолевых – в 1,9 раза и их повышение у пациентов с изолированной патологией ТК в 1,2 раза. При этом отмечалось снижение средней скорости почечного кровотока и систоло-диастолического соотношения в 1,3 раза в междолевых и дуговых артериях у детей с сочетанными нарушениями функций ТК и МП.

При комплексном проктологическом исследовании были выявлены разнонаправленные формы дисфункции ТК: у детей 1 группы преобладал гипо-рефлекторный тип, у пациентов 2 группы – гиперрефлекторный, что свидетельствует о сложном характере дисфункции и должно обязательно учитываться при проведении комплексной терапии.

Использование метода БОС способствует снижению частоты энкопреза в 2,3 раза и увеличению времени удержания мышечного сокращения: во время сеансов БОС-терапии у детей 1 группы в 1,4 раза, а во 2 – в 1,5 раза, что позволяет считать данный показатель критерием улучшения функциональных возможностей мышечного аппарата у детей с патологией ТК и МП в течение 12-16 месяцев.

Установленная корреляция между показателями сосудистого сопротивления и размерами прямой кишки позволяет рекомендовать использование допплерометрических показателей почечного кровотока для оценки тяжести заболевания и эффективности лечения. Применение комплексной терапии, включающей в себя метод БОС, у детей с патологией МП и ТК позволяет объективизировать процесс лечения и своевременно проводить коррекцию противорецидивной терапии.

Список литературы Диагностика нарушений почечной гемодинамики у детей и подростков с хроническим запором, энкопрезом и их коррекция

- Комарова, Е.В. Хронический запор у детей: медицинские и социальные аспекты: Автореф. дис. … канд. мед. наук/Е.В. Комарова; ГУ НЦЗД РАМН. -М., 2006. -40 с.

- Писклаков, А.В. Сочетанные нарушения функций тазовых органов у детей: Автореф. дис. … д-ра мед. наук/А.В. Писклаков; ГОУ ВПО ОГМА. -Омск, 2007. -38 с.

- Игнатьев, Р.О. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии. Пособие для врачей/Р.О. Игнатьев, Л.А. Лаптев. -М.: ЗАО Издательский дом «Видар», 2003. -393 с.

- Пыков, М.И. Детская ультразвуковая диагностика в уронефрологии. Пособие для врачей/М.И. Пыков. -М.: ЗАО Издательский дом «Видар», 2007. -С. 160-187.

- Малых, А.Л. Сочетанные нейрогенные дисфункции висцеральных органов и мочевого пузыря у детей и подростков/А.Л. Малых//Морфологические ведомости. -2008. -№ 1-2. -С. 264-266.

- Толмачева, Е.Л. Нарушения энергетического обмена метохондрий и их коррекция при первичном энурезе у детей: Автореф.дис…канд.мед.наук/Е.Л.Толмачева; НИИ педиатрии ГУ НЦЗД РАМН. -М., 2004. -25 с.