Диагностика переднего ректоцеле у женщин по данным эндоректальной ультрасонографии

Автор: Дрыга А.В., Привалов В.А., Аксенов В.В., Лаврентьева О.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования ректовагинальной перегородки у женщин при ректоцеле по данным УЗИ. Разработана методика диагностики ректоцеле. Описаны варианты операций при ректоцеле.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151969

IDR: 147151969

Текст научной статьи Диагностика переднего ректоцеле у женщин по данным эндоректальной ультрасонографии

Ректоцеле - выпячивание передней стенки прямой кишки во влагалище - является одной из частых причин нарушения акта дефекации у женщин [6]. Показано, что ректовагинальная перегородка образована коллагеновыми волокнами, фиброзной тканью и гладкомышечными волокнами [5]. Поперечно-полосатые мышечные волокна, входящие в состав ректовагинальной перегородки (волокна мышцы, поднимающей задний проход), обеспечивают поддержание прямой кишки, участвуют в образовании задней стенки родового канала. Очень важная роль отводится мышцам поднимающим задний проход (леваторам) в акте дефекации [1]. Причиной ректоцеле является расхождение передних порций леваторов, ослабление мышечного каркаса и ткани ректовагинальной перегородки [6] вследствие травм, воспалительных процессов, повышения внутрибрюшного давления. Одной из причин ректоцеле считают наличие врожденного глубокого Дугласового пространства [14].

Диагноз ректоцеле устанавливается по анамнестическим данным (травмы промежности, родовые травмы), на основе клинических проявлений (запоры, нарушение эвакуаторной функции прямой кишки) и с помощью ректального пальцевого исследования - пролабирование передней стенки прямой кишки и задней стенки влагалища за пределы анального жома. Однако ультразвуковые методы для диагностики ректоцеле и оценке структурных изменений ректовагинальной перегородки при этом не применяются, что приводит к позднему выявлению заболевания.

Для диагностики заболеваний прямой кишки использовался метод трансанальной ультрасонографии [15]. Однако, в связи с ограниченностью технических возможностей данная методика не нашла применения. И только в последние 20 лет, благодаря техническому прогрессу, эндоректаль-ное ультразвуковое исследование все шире внедряется в медицинскую практику. Широкое применение при трансанальной ультрасонографии нашел линейный ректальный датчик различных модификаций, позволяющий изучать строение позадиматочного, позадишеечного и ректовагинального пространства [7, 9, 11]. Используя методику циркулярной анальной эндосонографии, определили нормальную картину строения анального канала. Высокую информативность несет транса- нальная ультрасонография при диагностике острого парапроктита [4, 8, 13]. Результаты применения трансперинеальной и эндоанальной эхографии при диагностике дисфункции тазового дна показали обязательность данного исследования наряду с проктографией и клиническими методами исследований [10, 12]. Ранее нами описана возможность использования эндоректальной ультрасонографии при ректоцеле [2]. Поэтому количественная оценка структурных изменений ректовагинальной перегородки по данным ултразвукового исследования (УЗИ) с использованием системного подхода является актуальной проблемой.

Задачи исследования

-

1. Исследовать структурные изменения ректовагинальной перегородки у здоровых и больных ректоцеле.

-

2. Оценить связь между величиной расхождения леваторов и структурными изменениями ректовагинальной перегородки.

-

3. Разработать методику диагностики ректоцеле по данным УЗИ.

Методика исследования

Исследования проводились на аппарате SonoAce 8800 с использованием микроконвексно-го датчика в диапазоне частот 4-9 МГц с применением цветового доплеровского картирования в режиме энергии отраженного доплеровского сигнала (ЭОДС). Эндоректальное ультразвуковое исследование проведено у 13 женщин без клинических проявлений ректоцеле и 18 женщин с клиническими проявлениями ректоцеле. Методика исследования заключалась в следующем: после очистительной клизмы больной укладывался на левый бок. На излучатель датчика надевался презерватив, который покрывался специальным гелем. Датчик вводился в просвет анального канала. Путем изменения угла наклона микроконвексного датчика получали изображение правого и левого леватора. Измеряли толщину ректовагинальной перегородки (TSRV(cm)), правого (LD(cm)) и левого (LS(cm)) леваторов, расстояние между леваторами (РМЬ(см)), пиковую систолическую скорость кровотока (МВР(см/с)), плотность ректовагинальной перегородки (DSRV), правого (DLD) и левого (DLS) леваторов в единицах серой шкалы. Оценивали

Дрыга А.В., Привалов В.А., Аксенов В.В., Лаврентьева О.С.

особенности строения ректовагинальной перегородки, проводили гистографию компонентов, составляющих ректовагинальную перегородку и дуплексное сканирование.

Математическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета статистических программ STADIA. Вычислялись оценки среднего значения (М), ошибки среднего (ш), дисперсии, среднего квадратического отклонения, асимметрии и эксцесса показателей. Проверка нормальности распределения показателей осуществлялась по критерию ХИ- квадрат и проверкой статистической гипотезы равенства нулю асимметрии и эксцесса. Гомоскедактич-ность групп проверялась путем сравнения дисперсий по критерию Фишера. Парные сравнения средних проводились по критерию Стьюдента, а множественные - с помощью дисперсионного анализа. Системный подход в оценке показателей ректовагинальной перегородки обеспечивался проведением корреляционного анализа с построением максимального корреляционного пути (МКП) и факторным анализом с варимакс-ным вращением факторов и нормализацией Кайзера. У больных связь между расхождением леваторов (PML) и факторами (новыми интегральными показателями ректовагинальной перегородки) выявляли с помощью пошаговой множественной регрессии. Критический уровень значимости (Р) при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 представлено сравнение средних показателей ректовагинальной перегородки у здоровых и больных ректоцеле.

Таблица 1 Сравнение средних значений показателей ректовагинальной перегородки .

у здоровых и больных ректоцеле (М + т)

|

Показатели |

Здоровые |

Больные |

Р<0,05 |

|

TSRV |

1,20 ±0,06 |

1,80 ±0,07 |

+ |

|

DSRV |

85 ±7 |

80 ±7 |

— |

|

MBF |

26,40 ± 0,60 |

19,50 ± 3,30 |

— |

|

LD |

22,60 + 0,50 |

25,30 ± 1,30 |

— |

|

DLD |

70 ±2 |

82 ±5 |

— |

|

LS |

22,20 ± 0,30 |

23,90 ±1,10 |

— |

|

DLS |

71+3 |

81 ±4 |

— |

|

В |

25±3 |

46 ±2 |

— |

|

PML |

0 |

2,60 ±0,20 |

+ |

Из табл. 1 видно, что у больных с ректоцеле достоверно увеличена толщина ректовагинальной перегородки и расстояние между леваторами. По остальным показателям эндоректального ультразвукового исследования достоверных различий не выявлено.

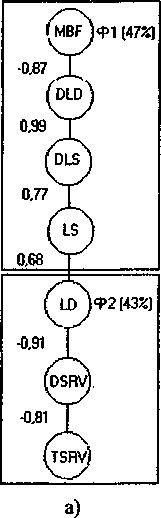

В табл. 2 представлена факторная структура показателей ректовагинальной перегородки у здоровых и больных ректоцеле.

Из табл. 2 видно, что у здоровых выявляется 2 фактора, а у больных с ректоцеле - 3. Это свидетельствует об изменениях в структуре ректовагинальной перегородки у больных с ректоцеле.

У здоровых самый значимый первый фактор (ФО определятся показателями кровотока (MBF), плот ностью леваторов (DLD, DLS) и толщиной левого леватора (LS). Его вклад в общую дисперсию показателей составляет 47 %. Второй фактор (Ф2) связан с показателями толщины ректовагинальной перегородки и правого леватора (TSRV, LD) и плотностью ректовагинальной перегородки (DSRV). Его значимость незначительно отличается от значимости первого фактора (43 %). Ф] можно интерпретировать как фактор структуры леваторов, а Ф2 - фактор структуры ректовагинальной перегородки.

Таблица 2

Факторная структура показателей эндоректального ультразвукового исследования у здоровых и больных с ректоцеле

|

Показатели |

Здоровые |

Больные |

|||

|

Ф! (47 %) |

Ф2 (43 %) |

Фт (31 %) |

Ф2 (25 %) |

Ф3 (23 %) |

|

|

TSRV |

— |

0,86 |

0,53 |

0,6 |

— |

|

DSRV |

— |

-0,93 |

0,88 |

||

|

MBF |

-0,96 |

— |

— |

— |

0,76 |

|

LD |

0,95 |

— |

0,91 |

— |

|

|

DLD |

0,94 |

0,87 |

— |

— |

|

|

LS |

0,72 |

— |

— |

0,79 |

|

|

DLS |

0,89 |

— |

0,93 |

— |

— |

Интегративная физиология, восстановительная и адаптивная физическая культура

У больных ректоцеле первый фактор (ФО определяется толщиной ректовагинальной перегородки (TSRV) и плотностями правого и левого леваторов (DLD, DLS). Второй фактор (Ф2) связан с показателями толщины ректовагинальной перегородки и леваторов (TSRV, LD, LS). Третий фактор (Ф3) характеризуется показателями кровотока (MBF) и плотности ректовагинальной перегородки (DSRV). Значимость Ф1 составляет 31 %, Ф2 -25 %, Ф3 - 23 %. Ф] можно назвать фактором деструктивных изменений структуры леваторов и ректовагинальной перегородки, Ф2 - фактором изменений размеров ректовагинальной перегородки и леваторов, Ф3 - фактором изменения кровотока ректовагинальной перегородки. ■

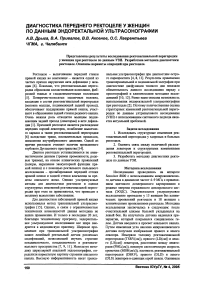

На рисунке показаны факторная структура и максимальный корреляционный путь показателей ректовагинальной перегородки у здоровых (а) и больных ректоцеле (б).

Факторная структура и максимальный корреляционный путь показателей ректовагинальной перегородки у здоровых (а) и больных ректоцеле (6)

Из рисунка видно, что сумма ■ абсолютных значений коэффициентов корреляции у здоровых равна 5,03, а у больных ректоцеле - 3,20. Уменьшение этой суммы есть результат ослабления (или исчезновения) связей между показателями ректовагинальной перегородки, что является следствием развития ректоцеле. У здоровых все показатели ректовагинальной перегородки сильно (коэффициент корреляции (г) > 0,68)) связаны между собой. Наименьшая связь между кластерами показателей первого и второго факторов (г< 0,68).

У больных ректоцеле наименьший коэффициент корреляции (-0,23) между кластерами показателей Ф3 и Фг. Значительно уменьшена связь между показателями DLS и TSRV (г = 0,43). Эти две наименьшие связи лежат в основе появления трех новых переменных (факторов) у больных ректоцеле вместо двух факторов у здоровых. Можно предположить, что причиной этого является изменение кровотока и, как следствие, дегенеративные процессы в ректовагинальной перегородке.

Связь показателя расхождение леваторов (PML) с интегральными переменными Фь Ф2, Ф3 была установлена с помощью пошаговой множественной регрессии: PML = 2,63 + 0,21Ф3 на уровне значимости 0,006.

Переменные Ф2 и Ф3 были исключены из регрессии ввиду их малого вклада.

Стандартная ошибка равнялась значению 0,68, а коэффициент корреляции -0,44.

Результаты исследования показали, что у женщин при ректоцеле наиболее значимые изменения в интегральном показателе Фь который определяется переменными TSRV, DLD, DLS и характеризует морфологические изменения ректовагинальной перегородки. Выявлена достоверная связь между расхождением леваторов и интегральным показателем Фь а также получено уравнение регрессии, количественно описывающее эту связь и позволяющее оценить степень ректоцеле.

Разработанная нами методика ультразвуковой диагностики ректоцеле [3] апробирована в практике.

Все больные оперированы. Операцией выбора была передняя леваторопластика. После гидравлической рассепаровки ректовагинальной перегородки с задней стенки влагалища иссекался О-образный лоскут 6,0 х 4,0 см. Производился тщательный гемостаз. На переднюю стенку прямой кишки накладывались гофрирующие в поперечном направлении швы. Правый и левый леваторы мобилизовались. Далее леваторы сшивались отдельными узловыми швами. Рана задней стенки влагалища ушивалась отдельными швами.

В сроки от 4 до 12 месяцев после операции у 12 пациентов проведены контрольные эндорек-тальные ультразвуковые исследования с цветовым доплеровским картированием, которые показали положительную динамику изменений. Диастаз между леваторами отсутствует, толщина реконструированной ректовагинальной перегородки уменьшилась на 37 %, контуры ее стали четкими, структура однородной, повысилась эхогенность.

Таким образом, применение эндоректальной ультрасонографии в сочетании с доплеровским сканированием является важным диагностическим мероприятием. Факторный анализ уменьшил признаковое пространство до трех факторов (новых интегральных переменных). Множественный пошаговый регрессионный анализ показал, что между

Дрыга А.В., Привалов В.А.,Аксенов В.В., Лаврентьева О.С. , определяющим ректоцеле показателем расхождение леваторов (PML) и лишь фактором Ф1 (определяется переменными TSRV, LD, DLS) имеется достоверная связь. Это позволяет количественно оценить степень ректоцеле и оптимизировать его оперативное лечение.

Список литературы Диагностика переднего ректоцеле у женщин по данным эндоректальной ультрасонографии

- Генри М.Н., Свош М. Колопроктология и тазовое дно/Пер. с англ. -М.: Медицина, 1988. -464 с.

- Дрыга A.B., Привалов В.А., Ермак Е.М. Трансректальная ультрасонография в диагностике ректоцеле//Колопроктология. -№ 4 (6).-2003. -С. 15-19.

- Дрыга A.B., Привалов В.А., Лаврентьева О.С. № 2228142 RU С1 7 А 61 В 8/06, 8/00. Способ диагностики переднего ректоцеле у женщин. -№ 2004107209/14; Заявл. 10.03.2004.

- Метод ультразвукового исследования в диагностике острого парапроктити/Т.И. Тамм, Я. Бардюк, А.Б. Даценко, В.В. Седак//Актуальные проблемы проктологии: Тез. докл. -Ростов-на-Дону, 2001. -С. 66-67. 5.

- Патология влагалища и шейки матки/И. Краснопольский, В.Е. Радзинский, С.Н. Буянова и др. -М.: Медицина, 1999. -272 с.

- Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология -М., 1984. -384 с.

- Хачкурузов С.Г. УЗИ в гинекологии: симптоматика, диагностические трудности и ошибки. -СПб., 1999. -656 с.

- Эктов В.Н., Наливкин А.И., Попов Р.В. Применение ультразвука в диагностике и лечении парапроктита//Актуальные проблемы проктологии: Тез. докл. -Ростов-на-Дону, 2001. -С. 88.

- Эндоректальная ультрасонография в оценке состояния запирательного аппарата прямой кишки/Л.П. Орлова, Л.Л. Капуллер, Е.В. Маркова, А.И. Талалакин//Актуальные проблемы проктологии: Тез. докл. -Ростов-на-Дону, 2001. -С. 52.

- Dynamic transperineal ultrasound in the diagnosis of pelvic floor disorders: pilot study/M. Beer-Gable, M. Teshler, N. Barzilai et al.//Dis Colon Rectum. -2002. -Vol. 45. -№ 2. -P. 239-245.

- Law P.J., Bartman C.I. Anal Endosonography: Technique and Normal Anatomy//Gastrointest. Radiol. -1989. -Vol. 4. -№ 14. -P. 349-353.

- Planells R.M., Sanahuja S.A., Garcia Miranda de Larra J.L. Prospective analysis of marlex mesh repair for symptomatic rectocele with obstructive defecation//Rev Esp Enferm Dig. -2002. -Vol. 94. -№ 2. -P. 67-77.

- Prime esperianze di ecotomografia transrettale nella patologia asce ssuale perianale/Т. Cammarota, L. Discalzo, F. Corno et al.//Radiol: med. (Torino). -1986. -Vol. 72. -№ 11. -P. 837-840.

- Protsepko O.O., Drachevs'ka M.M., Kukhars'kyi V. V. Characteristics of the Douglas' cul-de-sac in women with rectocele and enterocele//Lik Sprava. -2002. -№ 3-4. -P. 98-101.

- Wild J., Reid J. Diagnostic use of ultrasound//Br. J. Physiol. Med. -1956. -Vol. 19. -P. 248.