Диагностика посттравматических изменений пателлофеморального сочленения у пациентов после остеосинтеза надколенника

Автор: Хабиз А.А.Р., Калинский Б.М., Грицюк А.А., Лычагин А.В., Лычагин И.А.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (59), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Патологические изменения пателлофеморального сочленения (ПФС) травматического характера встречаются в основном у трудоспособных людей молодой и средней возрастных групп, ведущих активный образ жизни, а также у спортсменов и военнослужащих, что имеет неоспоримую социальную значимость.Как отмечают некоторые исследователи, частота посттравматических изменений пателлофеморального сочленения варьирует от 7,1 до 35,9%. Различные методы диагностики, такие как рентгенография и стандартное КТ-исследование дают недостаточное представление о пателлофеморальном артрозе. Внедрение динамического КТ позволит более точно оценить анатомические особенности и биомеханику в пателофеморальном сочленении, что позволит улучшить результаты лечения пациентов с данной патологией.Цель исследования: улучшить диагностику посттравматических изменений пателофеморального сочленения у пациентов, перенесших остеосинтез надколенника после его перелома, посредством использования динамического КТ-исследования.Материалы и методы:В данном исследовании описаны результаты обследования 74 (100 %) пациентов, среди которых 41 (55,4 %) мужчина и 33 (44,6 %) женщины в возрасте от 20 до 70 лет (M± 50,7±13,3 лет) с переломом надколенника и последующим остеосинтезом в анамнезе, которым было выполнено физикальное обследование, динамическое КТ-исследование коленного сустава в период с 2018 по 2023 гг. Все пациенты были анкетированы по шкалам ВАШ и KOOS, произведена оценка латеральной гиперпрессии и горизонтальной нестабильности надколенника.Результаты:Результат пошкале ВАШ (M± ) у всех пациентов составил 5,3±2,0. Суммарный балл по шкале KOOS (M± ) у всех пациентов составил 36,94±3,8. По результатам динамического КТ-исследования выявили, что у 39 (52,7%) пациентов - имеются признаки латеральной гиперпрессии надколенника (ЛГН) (сужение суставной щели function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Пателлофеморальное сочленение, шкала ваш, шкала koos, мультиспиральная компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142244703

IDR: 142244703 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-1-51-58

Текст научной статьи Диагностика посттравматических изменений пателлофеморального сочленения у пациентов после остеосинтеза надколенника

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Актуальность исследования. Согласно данным литературы, переломы надколенника составляют от 0,5% до 1,5% среди всех травм опорно-двигательного аппарата [1]. Более 50% случаев представлены многооскольчатыми переломами [2, 3]. Исследования, представленные S. Byun (2019) доказывают, что мужчины больше, чем женщины подвержены переломам надколенника – около 61%. Возраст таких пациентов варьируется от 47 лет (для мужчин) до 57 лет (для женщин)[4]. Экспертами также отмечается увеличение количества пациентов среднего возраста, получивших переломы надколенника, при этом подобные травмы становятся все более распространенными среди женщин [3].

Современные исследования показывают, что надежная фиксация костных отломков достигается посредством проведения остеосинтеза надколенника, что, в свою очередь, вы- зывает ранний функциональный износ сустава и приводит к пателлофеморальному артрозу [5, 6, 7, 8].

Лучевые методы диагностики помогают выявить изменения пателлофеморального сочленения. Раняя диагностика патологии пателлофеморального сочленения осуществлялась на основе стандартной рентгенографии в прямой, боковой и аксиальной проекциях [9]. Рутинные КТ и МРТ часто не дают точных результатов, что способствовало прогрессированию патологии пателлофеморального сочленения [10]. С появлением такого метода диагностики, как динамическая компьютерная томография (ДКТ), появились новые возможности точной диагностики патологических процессов в надколеннике [11]. Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью определения эффективности ДКТ в постановке точного диагноза и определения дальнейшей тактики лечения пателлофеморального артроза.

Цель исследования.

Улучшить диагностику посттравматических изменений пателофеморального сочленения у пациентов, перенесших остеосинтез надколенника после его перелома, посредством использования динамического КТ-исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено одноцентровое исследование с 2000 по 2018 годы. На этапе выкопировки данных из историй болезни ретроспективно были отобраны 153 пациента с переломом надколенника в анамнезе, которым был выполнен остеосинтез надколенника по Веберу и Мюллеру. Отбор пациентов для настоящего исследования производился в соответствии с критериями включения, невключения и исключения.

Критерии включения пациентов в исследование:

-

1. Закрытый перелом надколенника с остеосинтезом в анамнезе и последующим удалением металлоконструкции у пациентов старше 18 лет;

-

2. Наличие деформирующего артроза пателлофеморального сочленения с функциональными нарушениями;

-

3. Боль по ВАШ от 3-х баллов;

Критерии невключения пациентов в исследования:

-

1. Сахарный диабет в стадии декомпенсации;

-

2. Преднизолонзависимые системные заболевания;

-

3. Анемия и тромбофилия;

-

4. Пациенты с низкой социальной ответственностью.

Критерии исключения пациентов из исследования:

-

1. Инфекционные осложнения остеосинтеза;

-

2. Отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании.

Под установленные критерии в ходе непосредственного исследования выборка сократилась до 74 (48,4%) пациентов, (41 (55,4 %) мужчина и 33 (44,6 %) женщины) в возрасте от 20 до 70 лет (M±s 50,7±13,3 лет) с переломом надколенника с последующим остеосинтезом в анамнезе. Средний срок с момента травмы и остеосинтеза до обращения составил 12,5±5,5 лет. Проспективное обследование пациентов производилось на базе травматологического отделения ГБУЗ ГКБ им. С.П.Боткина в период с 2018 по 2023 гг.

Все пациенты выразили добровольное согласие участвовать в данном исследовании, которое получило одобрение экспертной комиссии ГБУЗ ГКБ им. С.П.Боткина (протокол № 07 от 10.10.2018г.).

Все отобранные для исследования пациенты были осмотрены клинически, обследованы рентгенологически, проведена оценка с помощью шкал ВАШ и KOOS.

-

1. Методы клинического обследования

-

2. Выполняли динамическое КТ-исследование коленного сустава (“Aquilion One 640” (TSX-301C) Toshiba Medical Systems), с помощью которого оценивали горизонтальную нестабильность надколенника (индекс TT-TG), сужение латеральной суставной щели пателлофеморального сочленения (латеральная гиперпрессия надколенника).

Клиническое обследование пациентов включало сбор анамнеза, анализ жалоб, физикальный осмотр, рентгенологическое обследование, оценку функции коленного сустава и выраженности болевого синдрома с помощью шкал ВАШ и KOOS.

10-бальная ВАШ помогала оценить болевой синдром у пациентов в исследовании [12, 13].

Результат шкалы KOOS представляет собой процентную оценку от 0 до 100, где 0 – максимальная степень выраженности признака, 100 – отсутствие признака по каждой из субшкал [1].

Для проведения динамического КТ-исследования пациента располагали в положении лежа на спине, ногами по направлению к апертуре Гентри. Под исследуемое колено помещали специальный валик треугольной формы с целью достижения сгибания в коленном суставе 60-65 ° (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Изображение положения пациента при выполнении динамического КТ-исследованияколенного сустава (подготовка к обследованию)

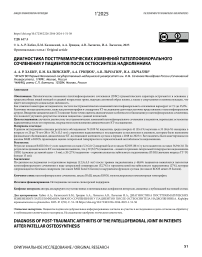

Индекс TT-TG (tibial tuberosity trochlear groove distance) оценивали по динамическому КТ-исследованию в аксиальной плоскости. Для расчета индекса TT-TG [14] исследовали 2 среза: на уровне проксимального отдела блока бедренной кости и на уровне проксимальной части бугристости большеберцовой кости, которые накладывали друг на друга (RadiAnt DICOM Viewer 2022.1). Первым этапом проводили условную прямую линию через наиболее выступающие кзади точки мыщелков бедренной кости (задняя межмыщелковая ось). Далее через блок бедренной кости (самую глубокую точку вырезки надколенника) проводили перпендикуляр к задней межмыщелковой оси. Следующим этапом находили точку центра бугристости большеберцовой кости и измеряли расстояние между этой точкой и построенной прямой. Длина отрезка между точкой бугристости большеберцовой кости и прямой блока бедренной кости является индексом TT-TG. Значение индекса больше 15 мм говорит о горизонтальной нестабильности надколенника (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Индекс TT-TG (указан стрелкой) на аксиальном срезе ДКТ в MIP-реконструкции.

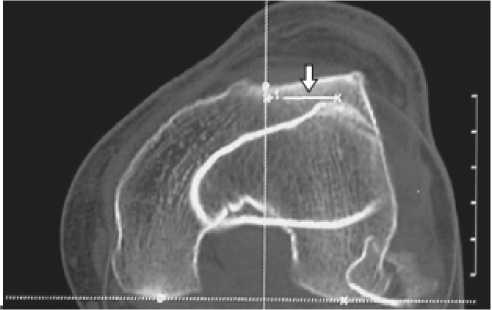

Гиперпрессию латеральной фасетки надколенника оценивали в аксиальной плоскости на уровне середины высоты надколенника путем измерения ширины щели в латеральном отделе пателлофеморального сочленения (Рисунок 3 а, б). Сужение щели менее 3мм является признаком латеральной гиперпрессии надколенника [3, 15].

а б

Рисунок 3 – Динамическое КТ в аксиальной плоскости:а - нормальные показатели ширины щели в латеральном отделе пателлофеморального сочленения (указано желтой стрелкой); б — патологическое сужение щели в латеральном отделе (указано красной стрелкой).

Статистическая обработка данных.

Данные регистрировались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 16.43. Проверка гипотез производилась в программе SPSS Statistica 23. Для определения подчинения количественных данных закону Гаусса по указанным признакам использовался одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова. Для определения достоверности различий между независимыми группами использовался критерий U-Манна-Уитни. Для определения достоверности различий результатов между зависимыми группами использовался T-Вилкоксона. При p<0,05 (доверительный интервал 95%) различия считали статистически значимыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ

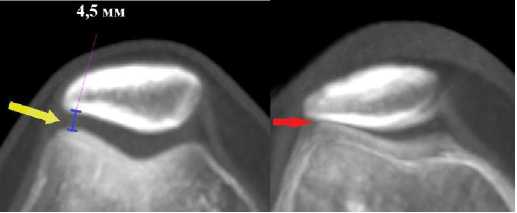

Все пациенты, вошедшие в данное исследование, отмечали болевой синдром различной интенсивности. Результаты анкетирования по шкале ВАШ представлены на рисунке 4:

Выраженность болевого синдрома по ВАШ в зависимости от пола мужчины ■ женщины

Рисунок 4 - Результаты оценки болевого синдрома

Результат по шкале ВАШ (М±Щ у всех пациентов составил 5,3±2,0 балла.

Выявлены статистически значимые различия в интенсивности болевого синдрома в зависимости от пола(p>0.05):

-

☐ «слабую боль» чаще отмечали мужчины (в 3,2 раза);

-

☐ «умеренная боль» не зависела от пола;

-

☐ «выраженную боль» чаще отмечали женщины (в 1,2 раза).

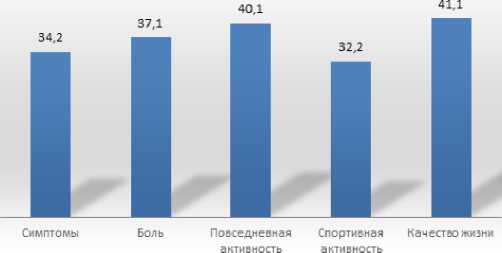

Результаты анкетирования пациентов по опроснику KOOS представлены на рисунке 5.

Выраженность признака по шкале KOOS, баллы

Рисунок 5 – Результаты оценки пациентов по шкале KOOS

На диаграмме показаны значительные ограничения в выборке по всем признакам.

Среднее значение по шкале KOOS (M± ^ ) у всех пациентов составил 36,94±3,8 баллов. Наибольшие ограничения у пациентов были отмечены по субшкалам: «симптомы» (отек, крепитация, объем движений, утренняя скованность) (34,2 балла), «боль» (37,1 балл) и «спортивная активность» (32,2 балла). Статистически значимых различий в зависимости от пола не выявлено (p<0.05).

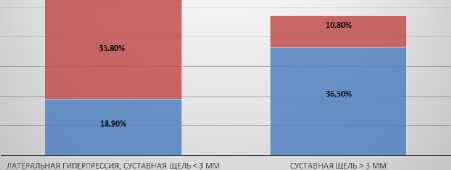

По данным динамического КТ-исследования были выявлены признаки латеральнойгиперпрессии надколенника у 39 (52,7%) пациентов. У остальных 35 (47,3%) пациентов суставная щель была более 3мм (Рисунок 6). Выявлены статистически значимые различия в частоте встречаемости латеральной гиперпрессии в выборке в зависимости от пола, у большинства женщин (25 человек, 33,8%) в данном исследовании была выявлена гиперпрессия латеральной фасетки (p>0.05).

Встречаемость латеральной гиперпресии надколенника в зависимости от пола

Рисунок 6 – Частота встречаемости латеральной гиперпрессии в зависимости от пола

У 52,7% пациентов с латеральной гиперпрессией надколенника средний балл по шкале ВАШ составил 6,33±1,35, средний балл по KOOS составил 28,7±7,17. У остальных 47,3 % пациентов средний балл по ВАШ составил 3,9±0,7, средний балл по KOOS 54,7±5,1 (Рисунок 7, 8).

Результаты по шкале ВАШ в зависимости от латеральной гиперпрессии надколенника, баллы

ММ

Рисунок 7 – Зависимость результата по шкале ВАШ от наличия латеральной гиперпрессии надколенника

Результаты по шкале ВАШ в зависимости от латеральной гиперпрессии надколенника, баллы

мм

Рисунок 8 – Зависимость результата по шкале KOOS от наличия гиперпрессии латеральной фасетки надколенника

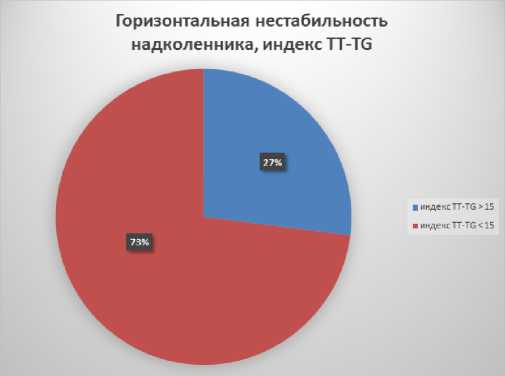

Значение индекса TT-TG 15 мм было зафиксировано у 20 (27%) пациентов, у остальных 54 (73%) пациентов отмечалось нормальное значение индекса TT-TG (Рисунок 9).Распределение по полу, согласно статистическим данным,не имело статистически значимой разницы (p<0.05).

Рисунок 9 – Значение индекса TT-TG в выборке.

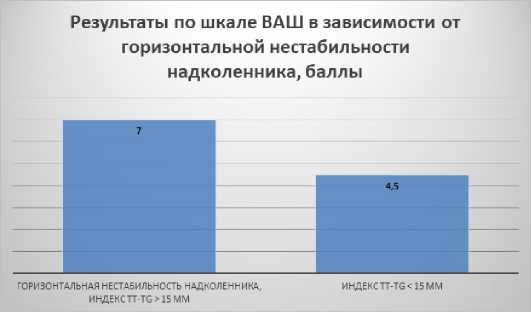

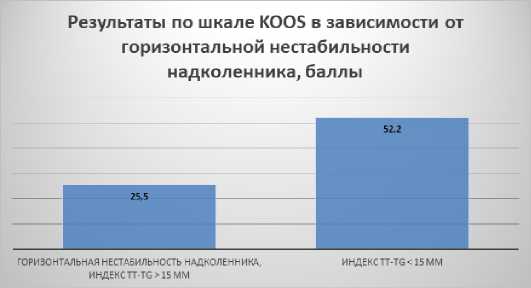

У 27% пациентов с признаками горизонтальной нестабильности надколенника средний балл по шкале ВАШ составил 7,0±1,9, общий балл по KOOS составил 25,5±7,1.

У остальных 73% пациентов средний балл по шкале ВАШ составил 4,5±1,2, средний балл по KOOS составил 52,2±5,4 (Рисунок 10, 11).

В результате анализа полученных данных мы выявили, что пациенты с признаками латеральной гиперпрессии надколенника (52,7%) и признаками горизонтальной нестабильности надколенника (27%) отмечают более выраженный болевой синдром по шкале ВАШ (6,3 и 7,0 соответственно) и наибольшие ограничения по шкале KOOS (28,7 и 25,5соответственно), чем у остальных пациентов.

Рисунок 10 – Зависимость результата по шкале ВАШ в выборке от наличия горизонтальной нестабильности надколенника.

Рисунок 11 – Зависимость результата по шкале KOOS от наличия горизонтальной нестабильности надколенника.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование было посвящено анализу посттравматических изменений в области пателлофеморального сочленения, связанных с травмами и остеосинтезом. У всех 74 обследованных пациентов были обнаружены посттравматические изменения различного характера в области надколенника, что нарушило его биомеханику.

В настоящем исследовании нами была обнаружена статистически значимая связь клинических проявлений пателлофе-морального артроза с полом. Женщины в нашем исследовании отмечали более выраженный болевой синдром. Эти данные коррелируют с данными литературы. Ряд авторов отмечает, что женщины более подвержены возникновению посттравматических изменений пателофеморального сочленения [6, 16].

Полученные значения шкалы KOOS также соответствуют данным литературы и не достигают значений в здоровой популяции [17, 18]. Наибольшие ограничения по шкале KOOS в нашем исследовании отмечались по субшкалам: «симптомы», «боль» и «спортивная активность». Однако, некоторые исследователи отмечают наибольшие ограничения по субшкале

«качество жизни» в первые несколько лет после перелома надколенника [19, 20], что не получило подтверждения в нашем исследовании. Возможно, это связано с давностью травмы у пациентов в нашем исследовании.

Латеральная гипепрессия надколенника в нашем исследовании была выявлена у 52,7% пациентов, среди которых больше были подвержены женщины (33,8%), что нашло отражение в литературе [9, 21]. Процентная доля пациентов с латеральной гиперпрессией соответствовала данным других авторов [22].

Горизонтальная нестабильность надколенника в нашем исследовании была выявлена у 27% пациентов, что соответствует данным других авторов [23].

Посттравматические изменения пателлофеморального сочленения являются достаточно распространенными. Тем не менее, эта проблема в настоящее время характеризуется слабой изученностью, что обусловлено, многофакторной этиологией данных патологических процессов, которые сложно диагностировать. Как отмечают некоторые исследователи, частота латеральной гипепрессиии горизонтальной нестабильности надколенника, связанных с посттравматическими изменениями пателлофеморального сочленения, составляет от 7,1 до 35,9% данных мировой статистики [6]. Эти данные обусловлены относительной точностью диагностики посттравматических изменений пателлофеморального сочленения в исследованиях с помощью рутинной рентгенографии и статического КТ [3].

Наше динамическое КТ-исследование позволило нам определить посттравматические изменения пателлофеморального сочленения в 27% случаев, такие как латеральную гиперпрес-сию и горизонтальную нестабильность надколенника, что не представляется возможным при проведении рутинной рентгенографии и статического КТ-исследования. Динамическое КТ-исследование поможет более точно оценить характер посттравматических изменений пателлофеморального сочленения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным исследования в отдаленном периоде (12,5±5,5 лет) после травмы надколенника у 48,6% пациентов выявляется патология пателлофеморального сочленения в виде латеральной гиперпрессии (52,7%) и горизонтальной нестабильности надколенника (27%), которые сопровождаются болевым синдромом (по шкале ВАШболее 6 баллов) и нарушением функции сустава (по шкале KOOSменее 25 баллов).