Диагностика ретиноцитомы на глазу с набухающей зрелой катарактой (клинический случай)

Автор: Красюк Е.Ю., Овчинников В.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлен клинический случай редкой опухоли ретиноцитомы у больного с набухающей катарактой и факоморфической глаукомой. Проведенное комплексное обследование пациента с использованием различных методов диагностики позволило поставить правильный диагноз и провести своевременное хирургическое лечение с прогнозируемым результатом.

В-сканирование, катаракта, опухоль, ретиноцитома

Короткий адрес: https://sciup.org/149135421

IDR: 149135421 | УДК: 617.764.5

Текст научной статьи Диагностика ретиноцитомы на глазу с набухающей зрелой катарактой (клинический случай)

1 Введение. Ретиноцитома (нейроэпителиома) является редкой разновидностью внутриглазных новообразований. Внутриглазные новообразования занимают второе место в структуре опухолей органа зрения (33-38%), из них злокачественные опухоли составляют около 25%. [1] Среди этиологических факторов можно выделить вирусную природу опухолей, нарушения в процессе эмбриогенеза. Но наиболее вероятной признается полиэтиологическая теория, так как онкогенной активностью обладают разные физические, химические, биологические факторы [1].

Ранее ретиноцитому расценивали как редкий вариант ретинобластомы с более доброкачественным течением в связи с неполной мутацией гена ретинобластомы. Опухоль имеет лучший прогноз за счет наличия четких признаков дифференциации в виде формирования истинных розеток и склонности к самопроизвольной регрессии [2]. В отечественной и международной литературе крайне редко упоми-

нается данный вид онкологии. Впервые описание сделал Flexner в 1891 г. Розетки состоят из цилиндрических эпителиальных клеток, расположенных радиально вокруг центральной полости. Обращенные к полости части клеток похожи на рудиментарные палочки и колбочки сетчатки. Ядра клеток имеют крупный размер и овальную форму. В одних опухолях много розеток, в других мало, и размеры у них меньше, или они недостаточно сформированы. Вместо розеток могут быть изогнутые ряды клеток [3]. В 1982 г. B. Gallie и соавторы высказали предположение, что опухоли сетчатки, ранее расценивавшиеся как спонтанно регрессирующие ретинобластомы, следует относить к доброкачественным новообразованиям сетчатки — ретиноцитомам. При исследовании энуклеированных глаз с ретиноцитомами C. Margo (1983) находила небольшие участки опухоли без прорастания в подлежащие ткани. В опухоли отсутствовали незрелые нейробластические элементы, не было некрозов, митотической активности. И все же, несмотря на то, что ретиноцитома по своему клиническому течению и морфологическим признакам отличается от ретинобластомы, ее следует по-прежнему расценивать как доброкачественный вариант ретинобластомы [2].

Диагностика новообразований сетчатки и хори-оидеи основана на данных прямой и обратной офтальмоскопии, биомикроскопии глазного дна с линзой Гольдмана, ультразвукового сканирования, оптической когерентной томографии заднего отрезка, флюоресцентной ангиографии [1, 4, 6]. На ранних стадиях, когда опухоль имеет небольшой размер, ее диагностика, как правило, затруднена. Больные долгое время могут не предъявлять никаких жалоб. Это в конечном итоге приводит в большинстве случаев к поздней диагностике, когда опухоль имеет большой размер, поэтому не удается сохранить приемлемую остроту зрения, а в подавляющем большинстве случаев и глазное яблоко. Из характерных жалоб, особенно при локализации опухоли в центральных отделах, можно выделить снижение остроты зрения, появление скотом в полях зрения. При осмотре выявляются различные очаги в сетчатке с проми-ненцией в стекловидное тело. Увеличиваясь, очаги становятся серыми, в них могут появиться включения. Дальнейший рост опухоли может привести к вторичной отслойке сетчатки. Патологические сосуды на поверхности опухоли могут лопаться и вызвать кровоизлияние в стекловидное тело. Опухоли большого размера часто приводят к повышению внутриглазного давления и развитию глаукомы. Злокачественные новообразования могут прорастать в ткани орбиты и метастазировать в другие органы. Лечение внутриглазных опухолей заключается в иссечении опухолей небольших размеров, проведении брахитерапии, лазерной фотокоагуляции, криодеструкции, рентгенотерапии. В случае злокачественных образований больших размеров проводят энуклеацию глаза, а при прорастании опухоли за пределы глазного яблока выполняют экзентерацию орбиты [1, 5, 7–10].

Описание клинического случая. В поликлинику ОГБУЗ «ТОКБ» обратился больной Б. 1946 г. р. с жалобами на сильные боли в левом глазу с иррадиацией в левую височную область, отсутствие зрения в левом глазу и покраснение левого глаза.

Из анамнеза известно, что глаз не видит около 4 месяцев. В ноябре 2018 г. больной обращался в поликлинику по месту жительства, где был выставлен диагноз: «Осложненная зрелая катаракта OS; осложненная незрелая катаракта OD». Зрение в левом глазу на тот момент было pr incerta, внутриглазное давление (ВГД) в обоих глазах 15 мм рт. ст. Клиническая картина соответствовала выставленному диагнозу (по данным амбулаторной карты по месту жительства). Выдано направление в ОГБУЗ «ТОКБ» на хирургическое лечение на январь 2019 г. Однако в связи с появившимися болями в глазу больной был вынужден обратиться в праздничные дни в приемное отделение офтальмологической больницы. При осмотре в приемном отделении: VOS=pr. incerta, ВГД в левом глазу 35 мм рт. ст. Глазной статус: OS — застойная инъекция глазного яблока, отек роговицы, мелкая передняя камера, неоваскуляризация радужки, зрачок круглый, 3,5 мм, набухающий мутный хрусталик, глазное дно не офтальмоскопируется. Выставлен диагноз: «Осложненная зрелая набухающая катаракта, вторичная глаукома OS». Назначены в левый глаз капли фотил форте, дорзопт 2% и пролатан 0,005%. Рекомендована явка для экстренного хирургического лечения. На следующий день больной обратился в поликлинику ОГБУЗ «ТОКБ». При осмотре в поликлинике: VOD=0,4+1,5D=0,8; VOS=0;

Рис. 1. Глаз больного Б. при обращении в поликлинику ОГБУЗ «ТОКБ»

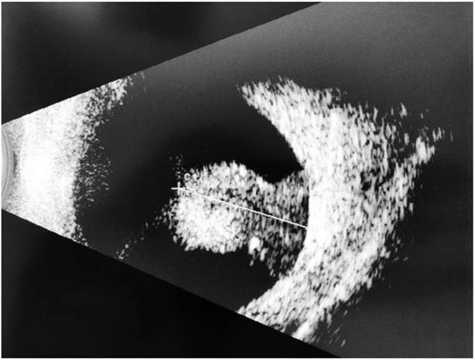

Рис. 2. Сонограмма больного Б. Опухоль грибовидной формы

ВГД OD/OS=18/51 мм рт. ст. Глазной статус: OS — застойная инъекция глазного яблока, выраженный отек роговицы, передняя камера мелкая, радужка атрофичная с неоваскуляризацией, зрачок круглый, 3,5 мм, на свет не реагирует, набухающий мутный хрусталик, глазное дно не офтальмоскопируется. Несмотря на назначенное лечение, у больного отмечается отрицательная динамика в виде еще большего подъема внутриглазного давления и усиления отека роговицы. При гониоскопии левого глаза выявлено закрытие угла передней камеры на всем протяжении (рис. 1).

Проведено ультразвуковое сканирование левого глаза, при котором выявлено внутриглазное новообразование больших размеров грибовидной формы с четкими контурами, гиперэхогенное, с шириной основания 10,5 мм и высотой проминенции в стекловидное тело 12,57 мм (рис. 2).

По ультразвуковым параметрам опухоль похожа на меланому хориоидеи. Меланома также имеет грибовидную форму (возникает за счет прорыва опухоли через мембрану Бруха). Как и в случае с меланомой, здесь также при сканировании в А-режиме прорвавшаяся часть имеет высокую и среднюю рефлективность, а часть за мембраной низкую рефлективность. Было решено направить больного на компьютернотомографическое (КТ) исследование орбиты и головного мозга. Заключение: КТ орбиты подтверждает наличие внутриглазного образования без прорастания в окружающие ткани.

Больной в этот же день был госпитализирован в стационар для проведения хирургического лечения. Наиболее вероятно, что полная слепота на глазу наступила в результате глаукомы, так как в течение нескольких недель внутриглазное давление было резко повышенным и привело в конечном итоге к гибели волокон зрительного нерва. Неоваскуляризация радужки могла возникнуть в результате ишемизации значительной площади сетчатки, пораженной опухолью. Следовательно, глаукома имела, скорее всего, смешанный характер (факоморфическая, неоваску-лярная).

На консилиуме в связи с наличием образования большого размера (12,5 мм на 10,5 мм) на абсолютно слепом глазу, осложненного вторичной гипертензией и набухающей катарактой, принято решение об энуклеации глаза, которая была проведена на следующий день под общим обезболиванием. Послеоперационный период протекал без осложнений. Больной выписан из стационара с рекомендацией: обследование у врача-онколога. В патогистологическом заключении отмечается: в области сетчатки стелющийся рост опухоли, состоящей из клеток, похожих на ретинальный эпителий, без признаков клеточного и ядер-ного полиморфизма, митозы не определяются, сосуды синусоидного типа, врастания в область диска зрительного нерва (ДЗН) нет. Характер опухолевого процесса не ясен, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование не подтверждает ретинальный гистогенез, исключено метастатическое поражение. Учитывая слабую специфичность антител к ретинальным опухолям, тем не менее нельзя исключить редкий доброкачественный вариант — ретиноцитому.

Заключение. Представлен клинический случай редкой разновидности внутриглазной опухоли — ретиноцитомы. У больного имелось несколько офтальмологических заболеваний, каждое из которых само по себе требовало серьезного офтальмохирургического вмешательства (возрастная катаракта, ставшая набухающей, факоморфическая глаукома, внутриглазная опухоль больших размеров). Возможности применения диагностического ультразвука в офтальмологии постоянно расширяются, что обе- спечивает динамизм и эффективность выбора лечения у пациентов с помутнением оптических сред глаза. Проведенные всесторонние исследования позволили установить правильный диагноз и провести своевременное хирургическое лечение с прогнозируемым результатом.

Список литературы Диагностика ретиноцитомы на глазу с набухающей зрелой катарактой (клинический случай)

- Офтальмология/под ред. проф. Е.И. Сидоренко. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2003; с. 357-62.

- Офтальмоонкология/под ред. А.Ф. Бровкиной. М.: Медицина, 2002; 198 с.

- Опухоли глаза, его придатков и орбиты/под ред. Н.А. Пучковской. Киев: Здоровье, 1978; с. 24-6.

- Щуко А.Г., Жукова С/И., Юрьева Т.Н. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии. М., 2015; 30 с.

- Атлас глазных болезней/под ред. Н.А. Пучковской. М.: Медицина, 1981; 273 с.

- Арун Д. Синг, Бренди К. Хейден. Ультразвуковая диагностика в офтальмологии. М.: МЕДпресс-информ, 2015; 169 с.

- Офтальмология: национальное руководство/под ред. С.Э. Аветисова, Е. А. Егорова, Л. К. Мошетовой, В. В. Нероева, X. П. Тахчиди. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 805-10 с.

- Афанасьев Ю.И., Кузнецов С.Л., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. М.: Медицина, 2004; с. 423-7.

- Неотложная офтальмология/под ред. E.A. Егорова. M.: ГЭОТАР-Медиа, 2006; с. 54-7.

- Сомов E.E. Клиническая офтальмология. M.: МЕДпресс-информ, 2012; с. 213-20.