Диагностика трендов изменения условий почвообразования в дельте р. Селенги в голоцене по соотношению углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот

Автор: Макушкин Э.О.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе сравнительного исследования соотношений сумм углерода гуминовых кислот и углерода фульвокислот современных и погребенных почв дельты р. Селенги рассматриваются тренды изменений условий почвообразования в дельте реки Селенги в голоцене.

Дельта, почвы, почвообразование, гумус, углерод, гуминовые кислоты, фульвокислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/14082151

IDR: 14082151 | УДК: 631.4:551.4

Текст научной статьи Диагностика трендов изменения условий почвообразования в дельте р. Селенги в голоцене по соотношению углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот

Введение. Отметим основную причину, обусловливающую особый гидроклиматический статус речных дельт, который собственно формирует комплекс факторов почвообразования. Это – речной сток. Именно речной сток является причиной повышенной увлажненности дельт, а не атмосферные осадки, так как в дельтах, расположенных в засушливых зонах, их может быть очень мало. Обилие влаги является причиной формирования характерного «дельтового ландшафта» с буйной и разнообразной растительностью [16, с. 49]. Небольшое число рек образует классические лопастные дельты при впадении в крупные водоемы. В пределах России их образуют три реки: Волга, Лена и Селенга, но дельта Селенги уникальна тем, что она является единственной в мире пресноводной экосистемой [14].

Речной сток выносит в дельты рек огромные массы не только воды, но и «твердого стока», отлагающегося в них и формирующего их физический облик. Так, главным фактором формирования дельты Селенги и ее русловой сети остается сток воды и наносов, поступающий в вершину дельты. При этом «волнение, вдоль береговые течения, нагонные и приливные явления отчетливо выражаются лишь на нижних участках дельтовых рукавов» [5, с. 53 ]. Отмечено в дельте влияние подпора со стороны водоема оз. Байкал, усилившееся после ввода в действие Иркутской ГЭС, которое в межень достигает верховье ее – выше с. Мурзино [15]. В целом экосистемы дельты Селенги развиваются в условиях континентального климата Восточной Сибири, несколько преобразованного влиянием Байкала, особенно в весенне-летний период. Средняя годовая температура воздуха равна минус 1,20 С. В 50–100 км от Байкала теплообеспеченность ландшафтов существенно возрастает, что прослеживается во всех направлениях [10]. Кроме того, на рассматриваемой территории формируется определенная структура мезоклиматов с несколько различающимися режимами температуры воздуха, атмосферных осадков, ветра и других не менее важных показателей [13].

Исходя из краткой характеристики гидрологических и климатических условий формирования дельты р. Селенги, можно видеть их динамичность во времени, определенную мозаичность в пространстве. Отсюда очевидным является определенное разнообразие условий почвообразования в разных частях дельты и в то же время ожидаемо изменение этих условий во времени.

Цель настоящей работы – исследовать тренды изменений условий почвообразования в различных частях дельты р. Селенги в голоцене, исходя из сравнения соотношений сумм углерода гуминовых кислот (С гк ) к суммам углерода фульвокислот (С фк ) в дневном и в погребенном гумусовых горизонтах исследуемых аллювиальных почв.

Объекты и методы. Объектами исследований были аллювиальные почвы дельты р. Селенги, пространственная конфигурация которой «седлообразна» (рис. 1). Почвенные разрезы (р.) закладывались с 2001 по 2005 год в центральной пойме и на островах верховьев дельты, в притеррасной пойме и на островах устьевых частей левобережья и правобережья, на острове Сенной в сердцевине дельты и в низовье срединной части дельты – на островах протоки (пр.) Среднеустье. Ранее нами в соавторстве с Н.Д. Сорокиным и В.М. Корсуновым [7] были описаны ландшафтные особенности мест закладок почвенных разрезов, горизонтов исследуемых почвенных разрезов, с последующей типовой идентификацией почв по экологогенетической классификации. В работе также были представлены основные физико-химические свойства исследуемых почв, в том числе состав гумуса по Пономаревой-Плотниковой.

При выполнении данной работы использовались сравнительно-географические, физико-химические и морфогенетические методы [1, 2, 12]. Классификационное положение почв приводится согласно «Полевому определителю почв» [11]. Оценку изменения условий почвообразования в современные периоды голоцена осуществляли, применяя педогумусовый метод, разработанный М.И. Дергачевой и описанный в ряде широко известных публикаций, из которых цитируем в данной работе одну из них [4]. Обработку данных осуществляли с помощью компьютерной программы Microsoft Excel – 2010.

Направление речного стока к Байкалу

Гипсометрическая отметка, м

■ 458-460

■ 456-458

■ 454-456

Рис. 1. Схема примерного пространственного положения участков левобережья, правобережья и срединной части дельты р. Селенги относительно уровня Балтийского моря

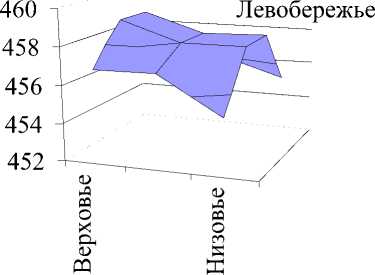

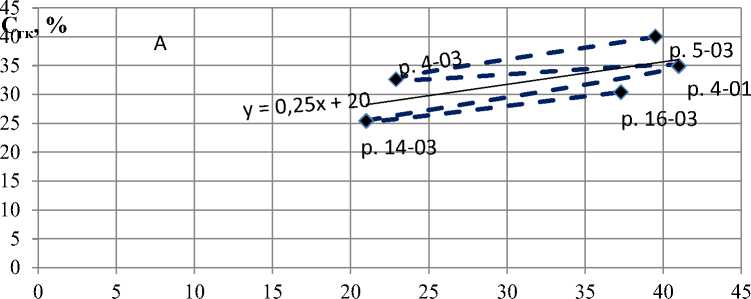

Результаты и обсуждение. Сравним пары значений сумм С гк и С фк педогумусовым методом и линейные приближения трендов этих соотношений в современных и погребенных гумусовых горизонтах почв верховьев дельты р. Селенги (рис. 2). Соотношение С гк / С фк > 1,0 выявлено в дневных горизонтах трех почвенных разрезов в верховье дельты: 2-05, 6-05, 7-05, а в остальных пяти из восьми оно менее 1,0. Согласно концепции М.И. Дергачевой и соавт. [4, с. 24 ], дневные горизонты почв только указанных трех разрезов формировались в оптимальных гидротермических условиях. Данный позитивный показатель был выявлен для погребенных гумусовых горизонтов (на глубинах примерно от 24 до 42 см для разных разрезов) также применительно только для трех почвенных разрезов: 2-05, 5-05 и 8-05. Итак, для профиля р. 2-05 оптимальные гидротермические условия были как в период формирования погребенного гумусового горизонта, так и дневного. Здесь биотоп представляет собой открытое место на стыке основного русла реки со старицей, что определило оптимум как по температуре, так и по влажности. Гидротермические условия ухудшились в период формирования дневных горизонтов почв р. 5-05 и 8-05, однако улучшились при формировании аналогичных горизонтов почв р. 6-05 и 7-05. Биотопы первых двух почвенных разрезов испытывают в современный период влияние засушливых условий. Оно сказывается, например, на доминировании в почвах данных биотопов биомассы мицелий актиномицетов, более адаптированных к сухим условиям [8]. Кроме того, на фоне засушливости на биотоп р. 8-05 оказывает влияние неконтролируемое использование населением села Мурзино под пастбище крупного рогатого скота (КРС). Касаясь двух последних разрезов (6-05 и 7-05), установлено, что их биотопы имеют в современный период устойчивое поверхностное увлажнение в результате паводков в весенний и летний периоды по старичному руслу пр. Селенги.

Рис. 2. Диагностика почвообразования в голоцене по составу гумуса дневного (А) и погребенного гумусового горизонтов (Б) в почвах верховьев дельты р. Селенги; численные значения по [7, с. 146 - 147 и 153 - 155]

Соотношение значений С гк / С фк < 1 было присуще почвам р. 1-05, 3-05 и 4-05, как в дневном горизонте, так и в погребенном (см. рис. 2). Как было выше отмечено, оно характерно для влажных и холодных условий формирования почв в голоцене. Данные почвенные разрезы были заложены на участках прирусловых пойм островов верховьев дельты [7], что повлияло на формирование указанных условий почвообразования. Тренды изменений соотношений сумм С гк и С фк в погребенных и в дневных горизонтах различаются по уравнениям их линий приближения. По характеру линий трендов, описываемых соответствующими линейными уравнениями, можно заключить, что гидротермические условия почвообразования в верховье дельты Селенги улучшились в современный период голоцена при формировании дневных горизонтов почв.

Почвы верховьев дельты р. Селенги классифицированы нами как аллювиальные гумусовые почвы, за исключением почвы р. 7-05, диагностированной как аллювиальная темногумусовая маломощная, сформированная на аллювиальной гумусовой почве.

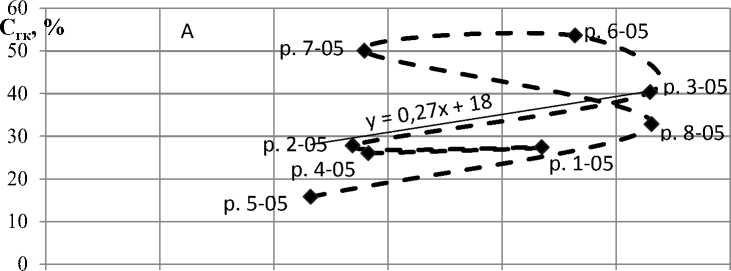

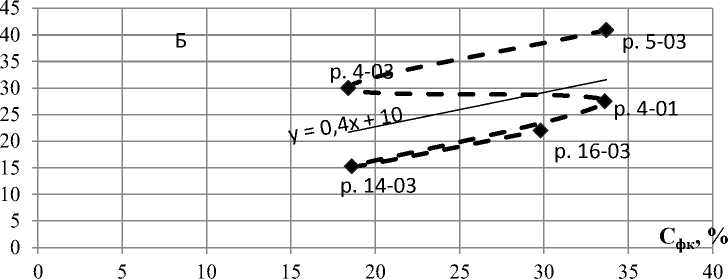

Рассмотрим в сравнительном аспекте соотношения сумм С гк и С фк и линейные приближения трендов этих соотношений для дневных и погребенных гумусовых горизонтов аллювиальных гумусовых почв левобережной и срединной частей дельты Селенги (рис. 3).

Рис. 3. Диагностика почвообразования в голоцене по составу гумуса дневного (А) и погребенного гумусового горизонтов (Б) в аллювиальных гумусовых почвах левобережья и центральной части дельты р. Селенги; численные значения по [7, с. 151 – 155]

Есть приближение к геометрическому подобию в конфигурациях расположений соответствующих точек соотношений сумм ГК и ФК и линий трендов данных соотношений. Однако можно видеть смещение всех исследуемых точек в дневных горизонтах почв в правую часть плоскости рисунка (в сторону увеличения доли С фк от С общ ) по сравнению с таковыми в погребенных горизонтах. Дневные горизонты данных почв сформировались в несколько влажных условиях, чем погребенные гумусовые горизонты. Этому способствовали, как усиление подпора со стороны Байкала, так и постоянные опускания краевых низинных частей дельты. Известно, что уровень Байкала был поднят более чем на 1 м после введения в строй Иркутской ГЭС [3, с. 3]. Эти явления очень заметно отразились на снижениях соотношений сумм С гк / С фк в почвенных разрезах 4-03 (о-в Гнилой в 7-ми км от Байкала) и 5-03 (о-в Гусевский в устье Основного русла). Несмотря на это, данные соотношения выше 1,0, что свидетельствует о благоприятных гидротермических условиях при формировании этих почв. Соотношение сумм С гк / С фк < 1,0 было характерно как для погребенных, так и для дневных горизонтов р. 4-01 и 16-03, заложенных в низких прирусловых поймах. Такое же соотношение данного показателя было применительно для погребенного гумусового горизонта р. 14-03. Однако в дневном горизонте этот показатель выше 1,0. Биотоп данного разреза формировался на крупном острове Дологан. Очевидно, что в былые времена при формировании погребенного гумусового горизонта здесь было сильное влияние поемных условий.

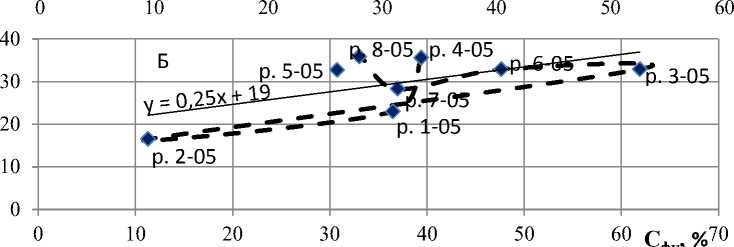

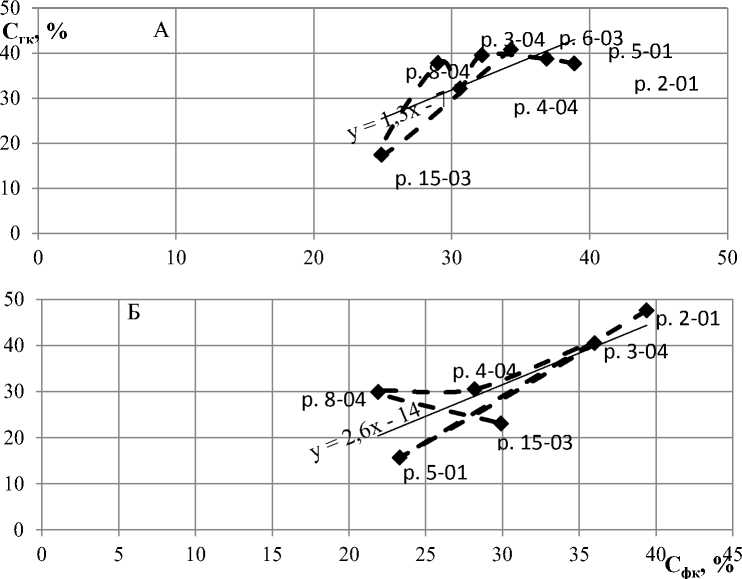

Приближение к геометрическому подобию в расположениях точек соотношений сумм С гк и С фк и особенно линий трендов этих соотношений на графиках нашли выражение для дневных и погребенных почвенных горизонтов аллювиальных перегнойно-глеевых почв дельты Селенги (рис. 4).

Рис. 4. Диагностика почвообразования в голоцене по составу гумуса дневного (А) и погребенного гумусового горизонтов (Б) в аллювиальных перегнойно-глеевых почвах притеррасной поймы и краевых участков дельты р. Селенги; численные значения по: [7, с. 148-153]. Примечание: в погребенном горизонте р. 6-03 ГК и ФК не изучались

Неблагоприятные гидротермические условия (С гк / С фк < 1,0) были при формировании дневного горизонта почв в разрезах 2-01 и 15-03 и при формировании погребенного горизонта в разрезах 5-01 и 15-03. Динамичность условий формирования гумусовых горизонтов в почвенных разрезах 2-01 и 5-01 обусловлена, очевидно, сменой русловых процессов. Данные почвенные разрезы были заложены в низкой притеррасной пойме в левобережье дельты, недалеко друг от друга. Если биотоп первого разреза представляет собой в настоящее время ложе старичного русла, то биотоп второго - край старичного русла протоки, т.е. прилегает к остепняющейся части, судя по присутствию наряду с болотной растительностью лугового разнотравья [7, с. 20 ]. Итак, в период формирования погребенных гумусовых горизонтов данных почвенных разрезов ландшафтные особенности были в этих случаях несколько иными, чем в современный период. Что же касается биотопа р. 15-03, то он принадлежит молодому острову ниже острова Дологан, с правой стороны протоки Лобановская (52о16'30" N и 106о38‘ E). Здесь представлена влаголюбивая болотная растительность. Отсюда видно избыточное влияние речной влаги на формирование почвы р. 15-03, что отразилось на соотношении С гк / С фк < 1,0, как в погребенном гумусовом горизонте, так и в дневном.

Почвы остальных почвенных разрезов формировались в прошлые и в настоящее времена в оптимальных гидротермических условиях (С гк / С фк > 1,0). Этому способствовали оптимальные дельтовые климатические и мезоклиматические условия, описанные во введении. Биотопы данных почвенных разрезов представлены на островах устьев проток р. Селенги. Здесь сильно влияние солнечной инсоляции, благодаря оптическим эффектам отражения и рассеивания чашей оз. Байкал, в результате чего усиливалась микробиологическая активность почв [7, с. 54–55 ]. Кроме того, есть влияние относительно теплого водоема залива Провал для биотопов р. 3-04, 4-04 и 8-04 [9]. Интенсивная транспирация почвенной влаги болотной растительностью, особенно тростником южным ( Phragmites australis (Gav.) Trin.ex Steudel), обеспечивает здесь на островах оптимальные условия полевой влажности почв.

В целом для исследованных перегнойно-глеевых почв уравнениями линий трендов, описывающих приближения соотношений сумм С гк и сумм С фк , установлено, что лучшие гидротермические условия были при формировании дневных горизонтов по сравнению с погребенными горизонтами (см. рис. 4).

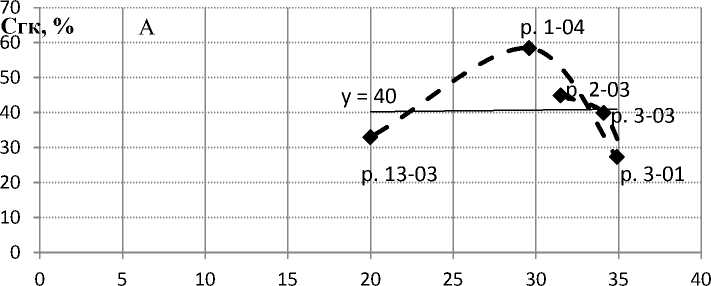

Рассмотрим гидротермические условия формирования аллювиальных темногумусовых почв, представленных в притеррасных поймах левобережья (р. 3-01) и правобережья (1-04) и на крупном о-ве Сенной (р. 2-03, 3-03 и 13-03) на пр. Галутай в сердцевине дельты Селенги (рис. 5). Если среди погребенных темно- гумусовых горизонтов выявлено соотношение Сгк / Сфк < 1,0 в разрезах 3-01 и 13-03, то среди дневных горизонтов – только в р. 3-01. В остальных случаях этот показатель выше 1,0. Следует отметить, что биотоп р. 3-01 используется населением села Степной дворец под пастбище КРС. Не исключается в этом случае антропогенное влияние изъятия растительности с поверхности почвенного покрова. Вкупе с дефицитом почвенной влаги по причине редкой затопляемости и отдаленности от Байкала (15 км), здесь условия почвообразования не являются оптимальными, что было отмечено ранее нами в соавторстве с Е.Ю. Шахматовой [6].

Б

-04

р.

р. 2-03

\0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

С фк , %

Рис. 5. Диагностика почвообразования в голоцене по составу гумуса дневного (А) и погребенного гумусового горизонтов (Б) в аллювиальных темногумусовых почвах притеррасной поймы и крупных островов срединной части дельты р. Селенги; численные значения по: [7, с. 144-147, 151-152]

В целом видна тенденция к улучшению гидротермических условий при формировании дневных горизонтов аллювиальных темногумусовых почв биотопов, принадлежащих относительно возвышенным ландшафтам дельты (р. 2-03, 1-04 и 13-03). Также относительное ухудшение этих условий в биотопе (р. 3-03), принадлежащем пониженному ландшафту. Очевидно, что повышение уровня оз. Байкал в современный период и усиление подпора с его стороны сказались позитивно на процессе гумусообразования в первом случае и негативно во втором случае. По линии тренда приближений соотношений С гк и С фк в дневном горизонте темногумусовых почв, описываемой уравнением y = 40, можно судить о стабилизации условий почвообразования при формировании дневных горизонтов данного типа почв. В пределах колебаний в исследуемых почвах содержания С фк от 20 до 35 % от С общ средняя величина содержания С гк составила 40 % от С общ .

Итак, на фоне обозначенных во введении характерных для различных частей дельты р. Селенги экологических условий следует выделить в них на рубеже времени формирования от погребенного гумусового горизонта до дневного гумусового горизонта нижеследующие условия почвообразования, отраженные в выводах.

Выводы

-

1. В условиях отдаленности от водоема оз. Байкал для оптимизации гидротермических условий, как в дневном, так и в погребенном гумусовом горизонте почв верховья дельты р. Селенги, значимо существование режима поверхностного увлажнения почв через временные водотоки и затоны. В этих случаях в них соотношение сумм С гк / С фк > 1,0. В остальных оно меньше 1,0. В первых случаях в современный период голоцена формировалась аллювиальная темногумусовая почва на погребенной аллювиальной гумусовой почве. В других – аллювиальная гумусовая почва.

-

2. В условиях прирусловой поймы значительно влияние режима регулярного затопления биотопов. Оно оказало влияние на соотношение сумм С гк / С фк < 1,0, как в дневном гумусовом горизонте, так и в погре-

-

3. В наиболее повышенной части дельты (в сердцевине), где преимущественно распространена аллювиальная темногумусовая почва, дневной гумусовый горизонт сформировался в лучших гидротермических условиях, чем погребенный гумусовый горизонт. В этом случае есть влияние подъема уровня грунтовых вод в результате усиления подпора со стороны Байкала. В возвышенной части притеррасной поймы биотоп с названным типом почвы испытывает дефицит влаги как в период формирования погребенного, так и дневного гумусового горизонтов, что сказалось на гумусное состояние их (С гк / С фк < 1,0). Также значимо негативное антропогенное влияние – неконтролируемый выпас населением КРС.

-

4. При формировании аллювиальной перегнойно-глеевой почвы в условиях низкой притеррасной поймы заметно влияние блуждания русла протоки, когда на краю старичного русла за счет фактора «остеп-нения» в дневном горизонте соотношение С гк / С фк > 1,0, тогда как в погребенном гумусовом горизонте заметно влияние увлажнения (С гк / С фк < 1,0). На островах правобережья дельты, приближенных к оз. Байкал, формировалась почва аналогичного типа преимущественно в оптимальных гидротермических условиях, так как соотношения сумм Сгк / Сфк > 1,0 как в дневных горизонтах, так и в погребенных горизонтах исследованных почвенных разрезов. Причина этому – рассмотренные особые благоприятные дельтовые мезокли-матические условия вблизи Байкала. Болотная растительность обеспечивает при этом транспирацию избытка почвенной влаги.

р. 13-03

р. 3-01

бенном гумусовом горизонте почв. В этих условиях формировалась аллювиальная гумусовая почва. Вблизи Байкала на островах левобережья существенно влияние подпора озера и опускания в краевых частях, с регулярными затоплениями биотопов, что несколько снизило соотношение сумм гуминовых кислот в дневном горизонте относительно погребенного.